高馨薇 王旭鹏 西安理工大学

一、国内对安塞腰鼓的保护现状和问题安塞腰鼓作为我国优秀的传统非物质文化遗产,在西北地区广为流传,成为当地人民群众精神文化的一部分,但由于宣传力度不够、保护现状有待加强等情况,致使安塞腰鼓的流传度不高。

(一)安塞腰鼓概述安塞地区孕育出了腰鼓这一特别的文化习俗。安塞区位于位于黄土高原腹地,鄂尔多斯盆地边缘,隶属于陕西省延安市。“鼓”最早应用于战争,安塞地处西北边疆,自古便有“上郡咽喉”之城,秦汉两朝时期,安塞有多达四五十座烽火台,宋代时期安塞是宋朝和西复争夺的战场,战事频繁。在长期的历史发展过程中,安塞位处中原与西域文化的交流区域,使“鼓”的生命得以在此处留存下来。

安塞地区长期的半封闭状态较为完整的保留了腰鼓这一传统文化习俗。[1]明朝以后,由于安塞地区长期处于封闭半封闭状态,所以较为完整的保存了其他地区丧失的古老民族文化传统,它已成为西北黄土高原最完整、最集中、最具代表性的文化保护区之一。我国流传数千年的传统艺术——剪纸、雕塑、民歌、腰鼓在安塞地区都有集中体现。

腰鼓作为一种传统的民间广场群体艺术,展现了陕北人民积极乐观、自强不息的精神面貌,是当地人民群众的主要娱乐方式之一。随着发展,安塞腰鼓技艺不断完善,逐渐发展为节日期间人们欢庆丰收,增添过节热闹气氛的一种娱乐活动。在当今,成为陕北人民精神文化的一种表现形式,能够娱己和娱人。

(二)安塞腰鼓保护现状及问题安塞腰鼓对于当地的民众来说是一项受欢迎的传统文化活动,而事实上,腰鼓普及率和宣传力度普遍较低,有些特技还面临着失传的风险,目前安塞腰鼓的现实生存状况令人担忧。

第一,当地政府政策支持度不够。安塞腰鼓作为独具特色的文化表演形式,在全国范围内受到了群众的欢迎,甚至在亚运会、迎接中国香港回归等重要活动上进行表演。安塞腰鼓作为陕北地区独具特色的品牌活动,能给当地的群众及第三产业带来经济利益,政府曾经给予很大的优惠政策来支持安塞腰鼓的发展。[2]但根据当地的一些现实情况,鼓手和民众的政策补贴较少,为了养家糊口,他们不得不退出或者选择一些报酬很低的表演活动。文化产业作为当今政府政策很重要的一个部分,一方面能够提高当地群众的生活水平,有助于当地基础设施的建设和经济的发展,另一方面在保护优秀的传统文化方面发挥出重要的作用,可以说是相互促进。当地政府应加强对安塞腰鼓政策上的支持和落实,来达到两方面的良性发展。

第二,安塞腰鼓宣传力度不够,普及度较低。安塞腰鼓在当地流传度较高,但大多都是中老年人或者职业鼓手知悉甚多,整体来看在青年人群中的宣传力度不够,流传度低。一方面是因为安塞地区的经济水平较为落后,当地群众对安塞腰鼓的保护意识不强;另一方面由于安塞腰鼓没有系统的教育方式,大多是依靠长辈的教授,传承力度不够,创新度低。在互联网迅速普及的当今,安塞腰鼓应借由新媒体平台,提高宣传力度,宣传安塞腰鼓这一文化性和娱乐性兼备的传统习俗,此外,创造出更大众化的技艺教授方式。

第三,传统文化特技的失传,表演人员水平参差不齐。人们在认识到安塞腰鼓的价值之后,很多人投身到学习技艺中去,但由于安塞腰鼓本身的技术性,使大部分的人员不能快速掌握其特技,例如“无底洞”、“三脚不落地”等古老技法面临着失传的问题。除此之外,安塞腰鼓的团体性表演讲求团队的协调统一,由于团队的人数要求高,但表演人员水平参差不齐,只能降低表演的难度。长此以往,安塞腰鼓的某些技艺面临着失传的风险,将失去原有的魅力,不利于腰鼓运动的传承和发展。

二、利用数字化手段对安塞腰鼓的保护伴随着数字化手段的迅速发展,非遗保护和科技深度融合将会是一个发展趋势,非物质文化遗产保护的学术研究中不仅仅局限于传统的人类学视角,在当今跨界融合趋势中,应该更加广泛的视野和知识让科技融入到非遗保护的研究中来。

(一)动作捕捉技术动作捕捉技术是对传统非物质文化遗产进行保护的一种有效方式。动作捕捉技术是通过科技设备测量、跟踪和记录运动人员在运动中身体各个部位的位置,把位置转化为计算机可识别的数据坐标,大量的数据坐标则可以应用到动画制作等领域。[3]

常见的运动捕捉技术大概可分为机械式、声学式、电磁式、主动光学式和被动光学式和惯性导航式。机械式运动捕捉系统中,物体运动路径依靠机械装置测量和记录,此类主要用于静态造型和关键帧的捕捉;声学式运动捕捉根据声波向接收器发送过程中产生的时间差,来计算接收器的三维位置;电磁式运动捕捉在空间中产生一个电磁场,当被测表演者在电磁场中运动时,接受传感器会向数据处理单元发送信号,数据处理单元可以根据、信号分析出不同传感器的六维空间坐;光学式运动捕捉系统通常在表演场地周围放置6-8个相机,依靠表演者身上标志点(Marker)进行连续拍摄并识别,在三维空间中形成运动轨迹;惯性导航通过惯性导航传感与无线设备和数据处理器连接,来展现完整的运动状态。

运动捕捉技术的本质就是测量出物体在三维空间中的位置,如果被测物进行连续运动,则可以记录下它的运动路径。运动捕捉装备一般由传感器、信号捕捉设备、数据传输设备和数据处理设备组成,实验时,将传感器贴在被测物体的关键部位,它将向运动系统提供被测物体运动的位置信息,一般情况下会随着对细致程度的要求提高来增加传感器的数量;其次信号捕捉设备用来捕捉到位置信号;紧接着数据传输设备将大量运动数据从信号捕捉设备准确且快速的传输到计算机进行分析处理;最后数据处理设备通过对运动捕捉设备捕捉到的数据需要修正、分析处理后与三维模型进行结合才能完成动画制作需要运用数据处理软件来完成这项工作。

(二)动作捕捉技术运用于安塞腰鼓保护的可行性和意义随着时代的发展,在一些发达国家计算机技术发展迅速,运动捕捉技术已进入了实用化阶段,许多厂商纷纷推出了多种商品化的运动捕捉系统设备,并且成功地用于VR、电影、游戏、模拟训练、人体工程学研究、生物力学研究等多个方面。同时,动作捕捉相对于传统的记录方式具有自身独特的优势:

首先,借助动作数据可以根据不同需求做出不同的形象、动画或文体产品,满足受众的需要,给受众带来较好的非遗体验。例如为了吸引小朋友的目光,可以将舞者的形象做成他们悉知的卡通人物形象,提高小朋友的兴趣;也可以将安塞腰鼓做成雕塑的形象,头戴白毛巾,突出陕北人民的硬朗,展现黄土高原农民朴实而豪放的性格,使受众看到这个形象就能联想到陕北民众。

其次,动作捕捉技术在编辑和创作数据时操作便捷,在实际表演中有助于降低人力物力成本。通过动作捕捉技术,将安塞腰鼓的动作形成舞蹈数据,在大型舞台节目的排练或者日常教学中可以使用,这样不仅有利于安塞腰鼓的教授和传统,也可以大大降低人力物力成本。

最后,在互联网时代下,借助数字化手段对非遗文化进行宣传有助于中国优秀传统文化的保护和弘扬发展。[4]相对于传统传播手段,新媒体手段传播速度快、受众范围广、传播讯息多,这有助于安塞腰鼓等非物质文化遗产的广泛传播和应用。

三、动作捕捉技术对安塞腰鼓的保护应用(一)草图方案1.安塞腰鼓的动作分析

安塞腰鼓的动作,主要由扭、跑、跳、转,蹬、闪、跺、摇、跨、昂、跃和快等十二种要素组成。

“扭”是安塞腰鼓最基本的动作之一,尤其在文鼓中表现得更为突出,扭在鼓点上,踩在节奏中,“扭”中还有“闪”、“闪”中有“跃”,收放自如、变化不穷;

“跑”,“跑”的时候同样包括“闪”和“跃”,例如“小踮步跑”、“跳步跑”和“马步跑"等,跑得酣畅淋漓、粗犷豪放;

“跳”,大幅度的“跳”经常在腰鼓表演中出现,包括“闪跳”、“跑跳”、“弹跳”和“鲤鱼跃龙门”等;

“转”,包括“垫脚转”、“下蹲转”、“360 连身转”、“全身晃的脑袋转”,动作自然舒放;

“蹬”,从武术中提炼出来的动作,“左侧蹬”、“右侧蹬”,气势浑厚、勇猛威武;

“闪”,分为“前闪”、“后闪”、“上下颠闪”,灵活多变、活而不乱;

“跺”,跺左脚、跺右脚,“跺”出一股狠劲,讲究脚重千斤,三脚踩破地皮;

“跨”,“左跨步”、“右跨步”、“向前跨三步”,场地中队形之间、个人之间“跨”的动作越大越能展现出磅礴的气势;

“摇”,安塞腰鼓讲究“一晃身子三摇头”,摇头撰尾,贯穿始终;

“昂”,挺胸抬头,精神饱满,忌弓腰低头,激情高昂;

“跃”,“向前跃”、“向上跃”,腰鼓活动中“跳”中有“跃”,“跃”中含“跳”,具有龙腾虎跃的气势;

“快”,腰鼓打到高潮,鼓点急促,动作中快收快放,活而不乱,忙而有序,瞬息万变。

2.动作的采集和数据分析

安塞腰鼓的动作采集主要借助光学式运动捕捉系统,在实验者身上各处贴感光点,然后四周排布的摄像机会纪律感光点的运动轨迹,本次实验在西安交通大学进行,对两位小朋友进行了数据采集,其中包括:小缠腰、缠绕过档、四步三望、马步打、对鼓、大转身、凤凰展翅等动作。

在实验者完成安塞腰鼓的动作数据记录后,通过Mokka 软件上得到运动轨迹。

3.草图方案

本次的草图方案在动作捕捉技术采集到的数据的基础上进行细化、调整,以卡通形象为原型,通过增加安塞腰鼓着装体现陕北特色,使其在满足陕北人民乐观开放性格的基础上,能够被更多的接受,尤其是被小朋友接受,有助于能够起到扩大安塞腰鼓认知度的作用,为安塞腰鼓的传承和发展起到促进作用。(见图1、图2)

(二) 3D 建模1.三维模型的创建及渲染

此次对安塞腰鼓进行艺术模型创建采用的是Rhino 软件,Rhino 具备强大的模型创建能力,效率高、兼容性好,适用于大部分对精度要求较低的模型创建工作,且与3D 打印系统匹配性好。

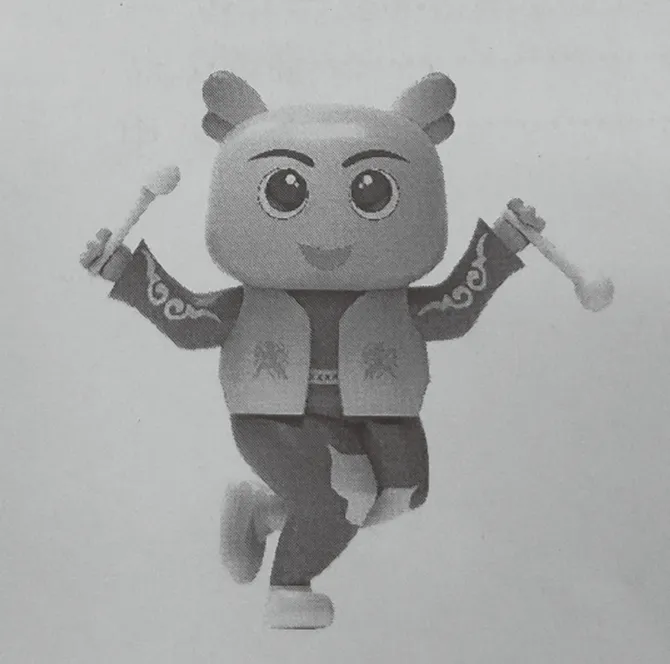

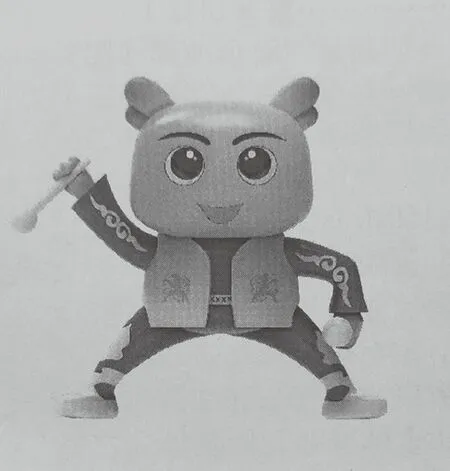

将画好的草图导入Rhino 软件,为模型的创建做出一个大致比例,由于Rhino 不受尺寸的限制,可以在模型创建完成后再对模型进行等比例三轴缩放,调整模型尺寸。(见图3、图4)

第一步需要创建主体的三维模型。首先需要创建头部的三维模型,画出前后和左右的轮廓线,同时为了使模型更加细致,增添四条与前后左右呈45 度角的辅助线,紧接着调整线的圆滑程度后运用放样命令生成头部模型,随后不断调整曲线控制点,直至生成满意的头部形状。“角”的生成方式有所不同,首先创建一个球体,通过不断的拉伸缩放使其成为自己满意的形状,再通过镜像命令使其对称。模型躯干部分的生成方法与上大致相同,不在此赘述。手与脚的生成较为繁琐,需要不断调整曲线。衣服的生成需要用到曲面偏移命令,能够保证与模型保持贴齐,使模型更加美观。

图1 草图方案1

图2 草图方案2

图3 3D 模型1

图4 3D 模型2

第二步,创建鼓与鼓槌的模型文件。在模型制作过程中要充分考虑到3D 打印的可行性。局部模型制作完成后将所有部件进行布尔运算交集,使其成为一个封闭的实体,满足3D 打印的基本条件。缩放调整后使鼓槌可以契合主体模型,并且使鼓的模型在文件中比例适当。鼓、鼓槌、人物三部分采用分体打印设计,方便上色的同时使其具备可玩性。模型确定后,在模型脚部着地的位置抠出一个凹槽,用来放置强力磁铁,使模型整体可以站住,突出展示效果。

第三步进行渲染工作。在Photoshop 软件中创建模型的脸部图案、衣服纹理、腿部花纹,在Keyshot 软件中进行渲染工作。

2.三维模型的打印和后期处理

3D 打印前,将模型分别导出STL 格式,进行打印,之后对模型进行细致打磨,为喷漆上色做好准备。

喷漆前,对模型进行清洗工作,洗掉模型表层的灰尘等附着物,并且用细目的水砂纸对模型表面进行再次打磨,增加底漆的附着力。晾干后喷上底漆,首先喷上大面颜色,对其他颜色区城需要用纸胶带进行遮挡,大面颜色喷漆完成后,在纸胶带上抠出需要喷的花纹图案,喷涂其他颜色后完成喷漆制作。如果出现瑕疵需打磨掉并进行补漆处理。

喷漆工作结束后将磁铁放入预先留好的凹槽中,并用胶水粘牢,完成模型的制作。

四、动作捕捉技术对安塞腰鼓数字化保护的思考随着数字化时代的到来,我国近年来非常重视非物质文化遗产的数字化建设,2011年6月1日开始实施的《中华人民共和国非物质文化遗产法》强调:“文化主管部门应当全面了解非物质文化遗产有关情况,建立非物质文化遗产档案及相关数据库。”国家在法律层面第一次明确开展非物质文化遗产数字化保护的必要性,那幺借助数字化手段来对非物质文化遗传进行保护也带来一些思考。

(一)对保护和开发非物质文化遗产之间进行很好的平衡文化遗产数字化可以将传统文化资源转化为经济资源,产生巨大的经济效益,这是一种生产性方式保护。相对于传统的方式,数字化手段在展现和表现非物质文化遗产方面更加直观、清晰,有着自身的优点;另一方面,数字化手段可以保留传统的文化习俗,不会因为受到过于商业化而使传统习俗“变味”。例如伴随着旅游产业的兴起,全国各地都投入到了特色习俗的开发中,但是过度而无序旅游开发,对传统民俗文化不可避免地产生了负面影响,重自然资源,而忽视民族文化资源保护性开发,在外来强势文化的冲击下,真正的民族传统文化在旅游开发热潮中,正面临着衰退,甚至是消亡性变迁。

所以通过动作捕捉技术进行非物质文化遗产地传承有助于在保护和开发非物质文化遗产之间进行很好的平衡。借助动作捕捉技术等数字化手段能够很好地保留当地具有原始特色的传统习俗,避免由于过度商业化而产生的对传统习俗的过度破坏或不可修复等情况出现。

(二)通过数字化手段推进文化遗产相关产业发展文化软实力已经成为判断当今国家综合实力的一项重要指标,不同的国家都在依靠文化产业来输出本国的文化。例如美国通过好莱坞在全世界塑造出个人英雄主义的形象;韩流不仅成为韩国发展的支柱性产业,同时也向东南亚地区输出大量的文化。在这种国际形势下,通过数字化手段来发展文化产业就具有了经济发展和文化发展的双重意义。

传统的非物质文化遗产要想跻身于当代文化产业,需要当代科技的改造。[5]文化产品既是一种传播传统文化的产品,同时也是一种具备科技感的产品,如手工剪纸、绘画、刺绣、雕刻等非物质文化遗产中,它们之前已存在了千百年,但只有处于当代文化产业群时才真正成为文化产业的组成部分,当它们使用电脑设计、数码喷绘、机器雕刻等科技手段的运用于这些项目中,使它们被大规模生产,这些传统文化才形成了产业。将安塞腰鼓做成一种文创产品,这种文化习俗就兼备了经济意义和文化意义,成为了文化产业的一部分。[6]现代的文化产业离不开数字化等快速发展的高科技来传承和保护,同时这种趋势也具有一种必然性。

(三)为更好地保护和传承非物质文化遗产提供了渠道在动作捕捉技术之前,安塞地区也通过了多种方式对腰鼓进行保护和传承。政府建立了安塞文化文物保护馆,旨在更好的抢救和保护安塞传统的民俗文化,并在此基础上对民间文化资源进项开发利用和发展;民间一些对腰鼓感兴趣的人士组织创办了安塞腰鼓艺术协会,不仅为安塞腰鼓的传播发展做出了极大贡献,而且对安塞其他传统文化也产生了积极影响。在传统方式的传承下,安塞腰鼓得到了一定程度的保护,但仅限于安塞地区,在全国范围内影响不大所以这就要求我们在对安塞腰鼓进行保护和发展过程中,充分考虑到时代发展带来的影响,将传统的民俗文化与现代生活有机的结合起来,不要故步自封,适当增添传统民俗文化的趣味性。

党的十九大以来,伴随着中国国际地位的提高,中华文化的国际影响力不断提升,我们应大力挖掘中国优秀传统文化的价值,增强文化认同和文化自信,坚决做中华文化的传播者和弘扬者。安塞腰鼓作为中国优秀传统文化习俗的一部分,我们应继续不断的使用新的数字化技术来将其保护和传承下去。

五、结语中国优秀传统文化是中国文化瑰宝的一部分,对于塑造国民的文化自信具有重要的价值。在重视文化创意与科技融合发展的今天,运用科技手段把非遗融入到现代生活中,高科技和高情感结合让我们未来生活变得更加美好。