摘 要:随着互联网、物联网技术的发展,系统思维在交互设计和用户体验设计领域有着十分重要的地位。而控制论是系统思维的一个重要组成部分。本文介绍了一阶控制论(first-order cybernetics)和二阶的控制论(second-order cybernetics),以及人工智能与控制论的关系。本文介绍了在教学场景和医疗场景中的控制系统,运用了产品服务设计的案例来阐述运用控制论设计产品服务生态系统的方法。

关键词:控制论;产品服务生态系统;交互设计;系统思维

中图分类号:TP273+.5 文献标识码:A 文章编号:2096-4706(2019)14-0156-06

Design of Product Service Ecosystem by Cybernetics

LIANG Ying

(NetDragon Websoft Inc.,Beijing 100193,China)

Abstract:With the development of internet and internet of things technology,system thinking plays an important role in the field of interaction design and user experience design. Cybernetics is an important part of systematic thinking. This paper introduces first-order cybernetics and second-order cybernetics,and the relationship between artificial intelligence and cybernetics. This paper introduces the control system in the teaching and medical scenarios,and uses the case of product service design to elaborate the method of using cybernetics to design the product service ecosystem.

Keywords:cybernetics;product service ecosystem;interactive design;system thinking

0 引 言

如今的产品与服务越来越复杂,产品之间有着错综复杂的关系。尤其是软件类产品,不再是单独存在的个体。这都要求设计师拥有系统思维和系统设计的能力,本文就将对系统思维里的产品服务生态系统与控制论进行介绍。

1 产品服务生态系统

从宏观系统到微观系统的顺序排列可以将系统分为:产品服务生态系统、概念模型、信息架构[1]。

产品服务生态系统是各个相关的产品与服务的有机集合。这种集合包含了人、硬件产品、软件产品以及人工服务。这样的集合并不是像“1+1=2”那么简单,而是集合的各要素复杂地、动态地连接在一起。

产品服务生态系统包含了人们定义范围之内最大维度的相关要素以及要素之间的连接关系。产品生态服务系统可以包含多个产品,以及产品与产品之间的关系,也可以包含与产品强相关的关键人或物。

2 一阶的控制论

雷诺夫·格兰维尔(Ranulph Glanville)在RSD3的演讲上就谈到了控制论和设计之间的关联。也有许多的设计师和学者对控制论在设计领域的运用进行了实践和理论性的总结,其中包括休·杜伯里(Hugh Dubberly)。

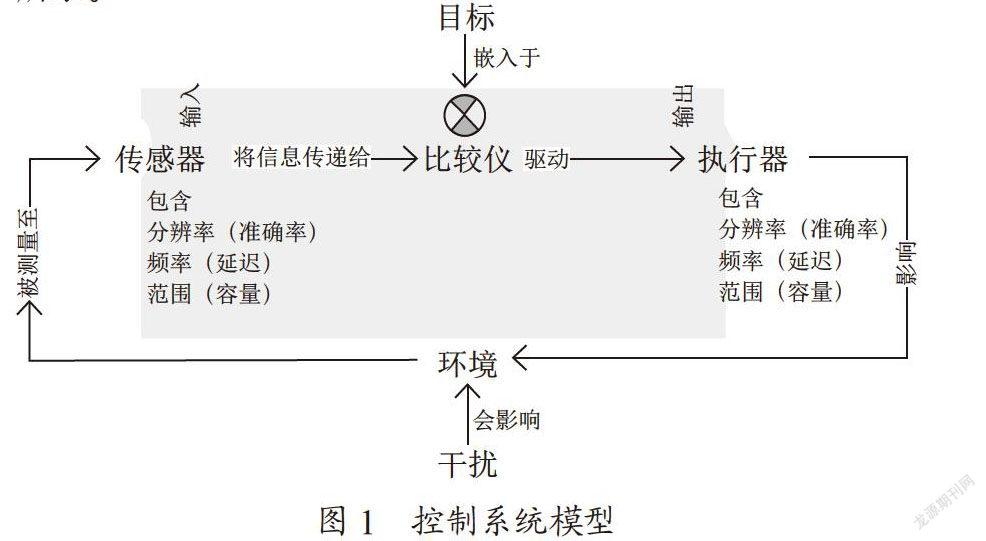

控制系统理论是系统思维的重要组成部分。“控制”是指对某样事物的掌控的过程。就如同在开车时需要对车进行方向上的把控。在控制论里面还有一个重要的思想是“自动”,当我们设计好了一个系统并且为系统设计好目标之后,这个系统就可以自己运作了。这也是软件产品运作的一个精髓所在。可以用这样的一个模型图来展示控制系统,如图1所示。

整体上来讲它是一种调节系统和循环系统,系统随着每次循环都更加接近于“目标”。这个模型中包含传感器(sensor),可以感知环境(environment),并且将感知到的数据传递给比较仪(comparator),比较仪将目标(goal)和环境的数据进行比较,进而驱动执行器(actuator)来影响环境,外部环境存在的干扰(disturbances)也会影响环境。传感器可以对数据进行输入(input),执行器可以对数据进行输出(output)。[2]

另外,可以看到传感器与执行器有三个不同的属性:第一个是分辨率(resolution),或者是准确率(accuracy),也就是说传感器在传感的过程当中可能准确,也可能不够准确;第二个是频率(frequency),或者是延迟(latency),也就是说传感和执行的过程可能不是立马发生的,有一定的时间和期限,这也是系统的延迟性;第三个是范围(range),或者是容量(capacity),系统在传感和执行的过程中可能并不是面面俱到的,可能是针对某个点进行有针对性的传感和执行。

这样说可能有些难以理解,可以先拿日常生活中的例子来理解控制论。在炎热的夏天,人们大汗淋漓地回到家之后非常想立马凉快下来,这个时候我们会打开空调,将空调的温度调到最低,过了几个小时之后,突然会感觉到太冷了,就把温度调高一些。如果这台空调有自动调整温度的功能,只需要设置一个想要的温度,它就会自己调整温度的高低和风量的大小,室内空调案例中的控制系统如图2所示。

这两个过程都是控制系统,只是前者是人工进行调整,也就是说传感器就是“我”的皮肤,比较仪就是在“我”的脑海中目前的温度和我想要的温度之间对比的过程,执行器就是“我”手动调整空调温度的过程,同时也包括空调制造冷气的过程。而后者是机器来完成传感器、比较仪、执行器的过程。

其实,在设计过程中也存在类似的控制系统,如图3所示。设计目标是为了满足用户的需求,为了让用户的生活更加美好。所以,设计师会针对用户的需求进行设计。用户使用产品的方式和在使用过程中出现的问题就是环境,设计师对用户进行访谈、测试的过程就是传感器。设计师在做用户调研的时候需要非常准确的范围,才能获得有效的信息。

我们会发现,不管是日常生活中,还是工作中都有着许许多多的控制系统。它们的运作方式、运作的本质是相通的。控制论可以帮助我们理解事物的本质规律。

3 二阶的控制论

前面所讲到的控制系统是一阶的控制论(first-order cybernetics),接下来介绍的是二阶的控制论(second-order cybernetics)。如果把一阶的控制系统看作一个循环系统,那么二阶的控制系统就是一个循环系统里面套着另一个循环系统,如图4所示。

这两个嵌套在一起的控制系统有两个不同的角色,一个是观测系统(Observing System),另一个是被观测的系统(Observed System)。就如同我们在做用户调研的时候观察用户是如何使用产品的,用户使用产品的过程实质上也是一个控制系统,他们需要对产品做出反馈。同时,他们心目中有一个目标——比如使用产品中的某个功能,这个目标来自于调研人员。调研人员在观察用户使用产品的时候心中也有目标,这个目标可能是要获取有价值的调研数据。

用户使用产品、设计师观测用户使用产品的情况,这就是两个嵌套在一起的控制系统了,同时设计师在设计产品的时候也会用到很多软件,比如Sketch、PS,设计这些软件的设计师我们可以叫他们元设计师(Meta-Designers)。

不论嵌套了多少个循环系统,我们都可以叫它二阶的控制系统,如图5所示。二阶的控制系统与一阶的区别就在于这种嵌套的关系。

4 控制论与人工智能

控制论(Cybernetics)与人工智能(Artificial Intelli-gence)有著紧密的关系。如今,信息技术的发展十分迅速,设计师所面临的问题也越来越复杂。现在人们与机器的交互会产生大量的数据,这些数据为机器学习提供了充分的资料,这种使用、反馈、修改目标的过程就是机器学习和人工智能的精髓,同样也是控制论的精髓。

我们现在经常使用的Siri(苹果手机上的语音助手)就是人工智能的产物。通过大数据的分析,Siri已经可以准确地捕捉人们的自然语言并且进行分析,然后给出反馈。在这个过程中就存在着二阶的控制系统。Siri通过大数据学习的过程就是前文中提到的“观测系统”,而人与Siri对话的过程就是“被观测系统”。通过不断地与人们对话,Siri所学习到的信息也越来越多,这就是在反馈的过程中,为学习创造了机会。

而控制论、人工智能这些理念与设计师有什么关系呢?

如果把这些概念放在一个更广的角度去理解就会发现,这些理论会为我们打开一个全新的设计世界。设计不仅是简单地设计产品表面的皮肤,设计是要去构建产品以及产品背后的整个系统。

5 教学场景中的控制系统

在初中的教室里面,老师正在给学生上课,讲解昨天作业里面错的比较多的习题,放学的时候老师又对今天的知识点布置了新的习题给学生回家做。

随着互联网技术的发展,老师和学生也用上了各种各样的APP。针对这样的场景,我们进行了一系列的用户调研,最后,我们通过用户体验地图来展现出了老师授课、批改作业的行为路径,用户体验地图的局部如图6所示。

老师在课上讲解知识点和错题,放学前布置了作业,第二天来学校的时候收取作业、批改作业、分析作业,错得比较多的题目会在课上讲解,错得比较少的题目会单独找学生讲解。在这个循环当中同样是存在控制系统:控制系统里面的环境就是学生对知识点掌握的情况,传感器就是老师布置的作业(老师通过作业和试卷来了解学生掌握知识点的情况),目标就是老师期望学生掌握知识点的掌握程度,比较仪做比较的是学生对知识点的实际掌握程度和老师期望的掌握程度,执行器是老师对错题的讲解和对知识点的讲解。不单单是初中的教学环境,甚至任何一个教学场景之下都存在这样的循环,这个也是教学过程的模式(Pattern)。

我们可以分析提炼出这样的控制系统,教学场景中控制系统如图7所示。

这一过程看似与设计师没有关系,但当我们在做用户调研的时候,很多老师都反应“这款软件虽然做作业还是比较好用的,但是当学生做完作业以后,讲解作业非常困难。”我们最常听到的来自老师的抱怨是:“我们没有办法给学生讲解作业。如果是纸质的作业我可以直接用作业本讲解。但是你们的软件上的字太小了,用投影放出来学生完全看不清。”

出现这样问题是因为设计师完全忽略了“执行器”的环节,并没有以系统的角度来思考整个产品。

控制论、产品服务生态系统这些理论和方法可以帮助我们避免这样的问题。

6 医疗场景中的控制系统

在医疗场景中也存在控制系统。当我们生病了去医院看病的时候,医生有时会检查一下我们的喉咙,有时候会开出一些检验的单子让我们去验血,检验完了之后,我们还需要将检查结果拿给医生,医生根据检查结果判断我们的病情,最后可能会开一些药让我们带回家吃。在这个过程中就存在这样的控制系统,如图8所示。

接下来我们来看一个医药系统的案例:

目前的慢性病患者,他们每隔一段时间就需要到医院开药,但是一般情况下,病情较稳定,仅仅需要到医院开药,不需要找医生看诊。但由于医院流程的限制,不看病的话,就没有办法接触到医生,这样子就拿不到处方单(例如高血压患者,医生每次不会开太多的药,所以就需要经常到医院开药),尽管不需要看病,但是开药流程依然需要经过预约、挂号、看病、缴费,药房取药等多个环节,这中间还需要往返多个科室,每次开药常常要浪费患者半天到一天的时间。有时候一到医院就看到要排几十米的长队等待挂号,有时候挂到号了,又需要在医院等一天叫号,还有的时候是一大早到医院门诊结果门诊号挂完了……而对于某些患慢性疾病的人来说,这样的繁琐流程需要伴随一生。

还有很多外地患者到大城市的医院看病,看完病患者基本都会回家,过段时间再来大城市看病拿药;还有的是之前患过某种疾病,后来突发了,但是依然需要到医院挂号开药;还有的是医院自研药,只能在该医院买到,其他地方都买不到;还有的会遇到药贩子、号贩子,甚至是碰到药骗子和号骗子。

如果建立了成熟的个人档案系统,对于慢性疾病的患者来说只需要与医生或者医生的助理进行线上的交流就可以从医院自动发出所需的药品,用快递直接送到病患的手上,不需要患者反复往返医院。

我们可以用这样的系统地图来表现整体的方案,如图9所示。

所有的人在出生的时候就会伴随着身份证在医药平台上创建一份健康档案。如果是首次发病,需要去医院按照医生的指示做各项检查,然后信息会同步到医药平台的健康档案中,医药平台会依据医生的诊断结果,生成对应的处方信息,患者可以决定在平台上进行线上购买还是到药店进行线下购买(所有的诊断信息、处方信息、药单信息都会同步到平台的健康档案中);如果后续出现同种病症的时候,该患者可决定是通过平台与医生建立联系,进行线上诊断还是需要到医院进行诊断,后续的药品分发也同样会通过平台进行。在这种情况下,通过医药平台中的健康档案信息,可以极大地降低治疗疾病所需的时间,快速有效地帮助病患拿到药物改善病情。

这就是一种从系统的角度去设计产品和服务的方法。

7 用二阶控制论构建产品服务生态系统

在前文中,提到二阶的控制论,那么我们如何运用二阶的控制论去构建产品服务生态系统呢?

接下来给大家介绍我在研究生期间做的一个案例:

我去美国读研时是全家三人一起去的美国。某日我带着一岁多的女儿在小区闲逛,突然对面有一个小男孩在向我女儿招手,可以看出他想跟我们交流,但因为语言不同,我们没有办法和他交流。随后了解到,他们家是墨西哥移民,父母去上班了,爷爷也有事,有时候就会把小男孩锁在阳台上面。听到这些后我做了一系列的研究,采访了多语言环境下的小孩的生活和学习环境。其中有一位同学表示他也是随父母来美国的第一代移民,因为英文说得不好经常遭到同学的嘲笑,感到非常自卑,曾经还想到过自杀。在中国,小孩都会因为口音遭到同学的嘲笑,而在美国这样的问题可能会放大十倍甚至百倍,因为小孩面临的是完全不一样的语种,会带来极大的挑战。

而与此同时,医院的专业人员也无法给出切实有效的建议,因为医生对于某一阶段的儿童需要掌握多少的英文单词是有既定的标准的,而这个评判标准是十分固定的,但是医生往往不会考虑到小孩是在学习一门语言还是多门语言。

在目前系统中医生心中有一个目标(Goal):每个阶段的小孩需要学会多少的单词。当家长把小孩带到医生面前的时候,医生会询问小孩会了多少单词,这个过程就是控制论里面的传感器(Sensor),接下来,医生会用自己的目标与小孩的现状做一个对比,这个过程就是控制论里面的比较仪(Comparator),如果小孩的语言学习情况不符合医生的标准,医生就会给出建议,这个就是控制论里的执行器(Actuator)。

通过对这个系统的分析我们可以发现这个系统中存在的问题:

(1)医生的标准比较单一,没有针对多语种的家庭的标准;

(2)数据的采集(传感器sensor)比较,只能通过询问的方式。

针对这样的情况,可以运用系统性思维语言和控制论的方式进行分析,如图10所示的未来系统就是其中的一种形式,我们引入一个可穿戴的录音器,可以用来采集小孩掌握的新的单词,同时标准的制定可以通过同一类型的群体的数据的采集来得到,避免了标准过于单一的问题。在此,这个标准或者说目标的制定是“孵化”出来的,比如说同时学习中文与英文的儿童需要掌握多少个英文单词和中文词句。[3]。

这就是控制系统里面的二阶的控制论,一阶的控制系统里的目标并不是既定的,而是根据观测系统“孵化”出来的。

在未来的产品与服务中,硬件越来越多地扮演了“传感器”的作用,而在“传感器”的背后有着越来越复杂的系统,而系统的知识和方法也会对我们越来越重要。

在实际运用中可能会产生这样的疑问:是否所有的产品服务生态系统都可以用控制论来构建。

这是一个很好的问题。控制论适用于许多的问题与场景,但我们也不必局限于控制论这一种理论与方法。在未来可以对这一领域进行进一步的探索,也需要许多不同种类的系统模型来帮助我们构建产品服务生态系统。

8 结 论

控制论对于系统思维与交互设计是至关重要的。设计师、设计专业的学生应对系统思维重视起来。由于系统思维的缺乏,现在很多产品只解决了“眼前的”需求,没有解决根本的和长远的需求。控制论可以用于交互设计和产品设计,辅助设计师用更加系统的角度来思考问题。

参考文献:

[1] 梁颖.系统性思维在产品设计和体验设计中的应用 [J].中国新通信,2019,21(4):205-206.

[2] 梁颖.控制系统在交互设计和产品服务生态系统里的运用 [J].中国新通信,2019,21(3):45-46.

[3] Liang Y. Systematic Modeling:Conceptual and Mental Models in Interaction Design Practice [M].USA:Blurb,2016:44-46.

作者简介:梁颖(1989.04-),女,汉族,湖北武汉人,资深体验设计师,硕士,研究方向:用户体验设计、系统性思维。