姜冠男

(国家电投集团江苏滨海港航有限公司, 江苏 盐城 224500)

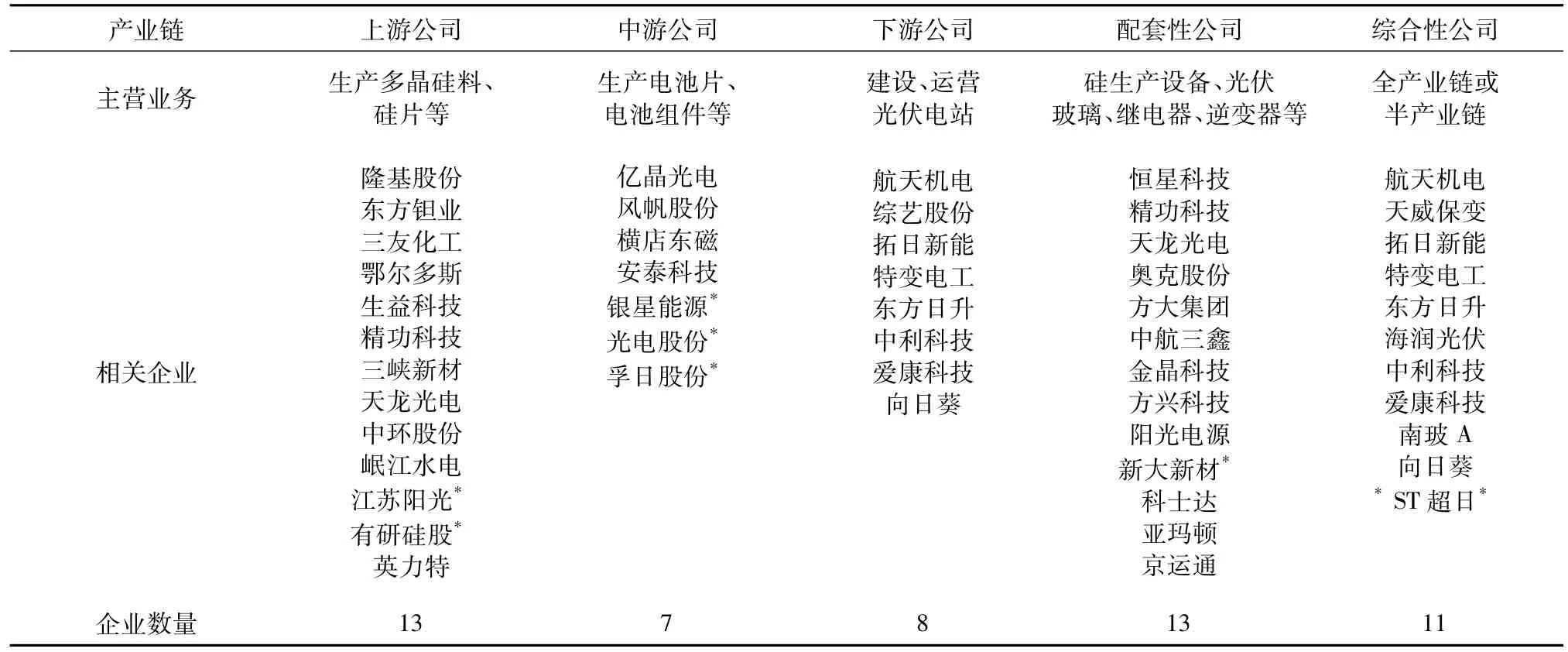

0 引言近年来,我国明确了以新能源为核心的电力系统构建,以实现 “双碳” 目标。海上光伏具有既不占用土地资源,又具有高发电量和高附加值的优势,当前已成为我国 “十四五” 规划和2035 远景目标的关键内容。

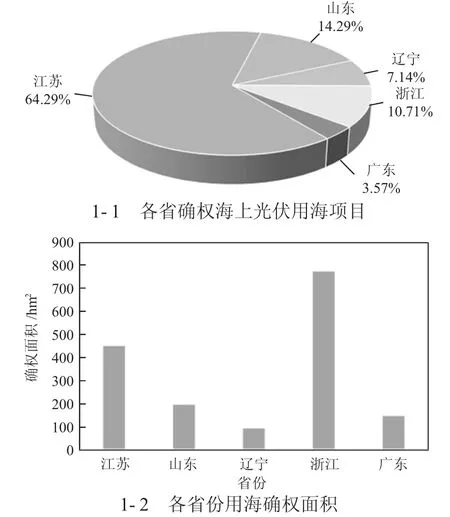

1 我国海上光伏发展潜力我国发展海上光伏具有潜在的地理优势,首先,我国大陆海岸线总长度超过1.8 万km,可开发海上光伏面积达71 万km2[1]。2023 年,自然资源部发布了《关于推进海域立体设权工作的通知(征求意见稿)》,明确了可以进行立体设权的用海类型,这为海上光伏项目提供了更广阔的发展空间。依托广阔的海域资源,我国到目前已确权海上光伏用海项目28 个,累计确权面积1 658.33 hm2,各省具体用海项目及确权面积如图1 所示。

图1 各省具体用海项目及确权面积分布情况

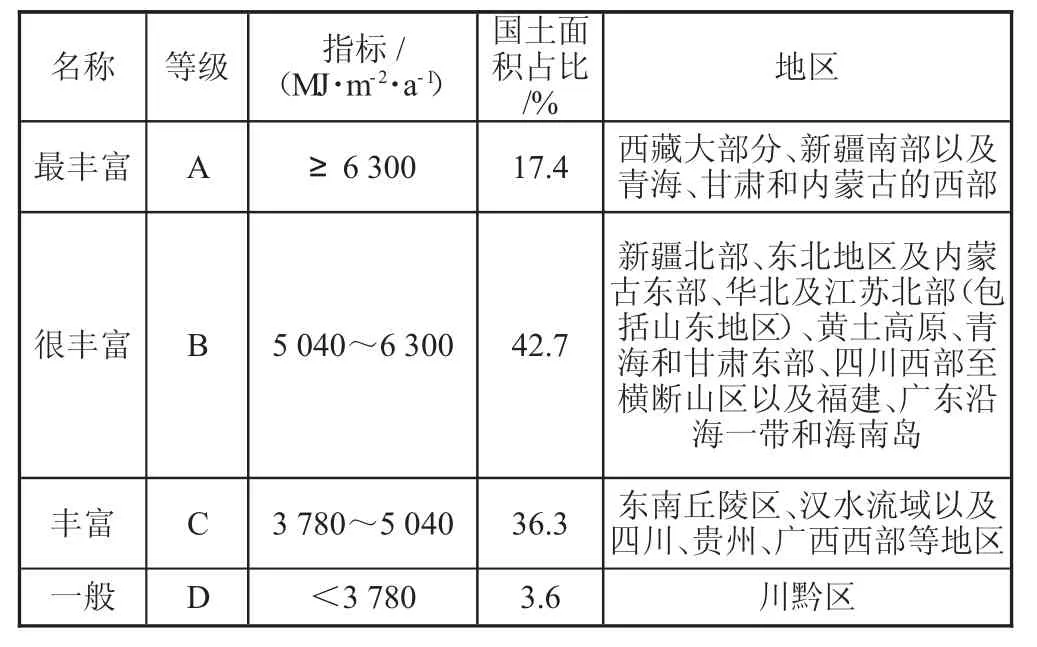

其次,我国是世界上太阳能资源最丰富的地区之一,太阳能资源丰富地区占国土面积96%以上。按太阳能总辐射量的空间分布,可划分为四个区域,如表1 所示。其中沿海区域太阳能资源的年均总辐射量约为5 000~6 300 MJ/m2,属于 “资源很丰富” 地带,且海面没有遮挡物,能充分利用水反射光来提升发电量,相比陆地光伏可提高5%~10%。此外,我国海域地势由西北向东南逐渐趋深,近海水深相对较浅,水深围在0~10 m 之间,受台风影响相对较弱,盐度相对较低,地质条件以粉质黏土为主,工程建设条件较好,适合发展海上光伏等新能源产业。

表1 我国太阳能资源等级区划表

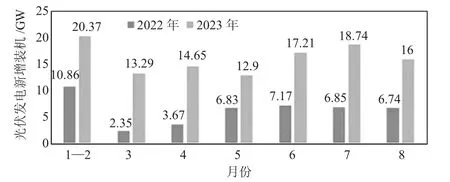

2 海上光伏产业发展现状2.1 光伏产业规模不断扩大我国光伏发电累计装机已连续8 年居全球首位,其中2022 年新增装机达8 605 万kW,同比增长59.3%,据国家能源局发布的最新数据,2023 年1—8 月,光伏发电新增装机113.16 GW,同比增长154.46%,各月具体数据如图2 所示。

图2 2022—2023 年1—8 月新增装机容量

此外,在制造端方面我国依旧保持快速增长势头,2023 年1—6 月,硅片产量超过253.4 GW,同比增长65.8%;电池片产量超过224.5 GW,同比增长65.7%;组件产量超过204 GW,同比增长65%[2]。随着陆上光伏土地资源和相关政策的限制,研究者们把目光转向更为广阔的海上,海上光伏的产业化发展迎来契机[3]。

2.2 技术水平不断提升适用于海洋环境的光伏技术的发展逐渐成熟,已有多家企业针对海上光伏项目推出了海上用组件[4]。如阿特斯在2022 年就已完成固定桩基式海上光伏组件的开发;晶科在2023 年2 月成功开发出全新适用于海洋环境的N 型高效组件产品;隆基专门开发了海上光伏产品方案,并已大规模投入商用。

在光伏支架基础应用方面,目前现阶段海上光伏以桩基式为主,主要适用水深较浅的海域;海上漂浮式光伏的商业化建设还处于从无到有的过程,当前海上漂浮式光伏造价较高,但由于在迈向较深海域时会面临技术以及经济性上的较大压力,而漂浮式海洋光伏电站相应的适用范围更广,或将成为未来海洋光伏电站的主流形式[5]。

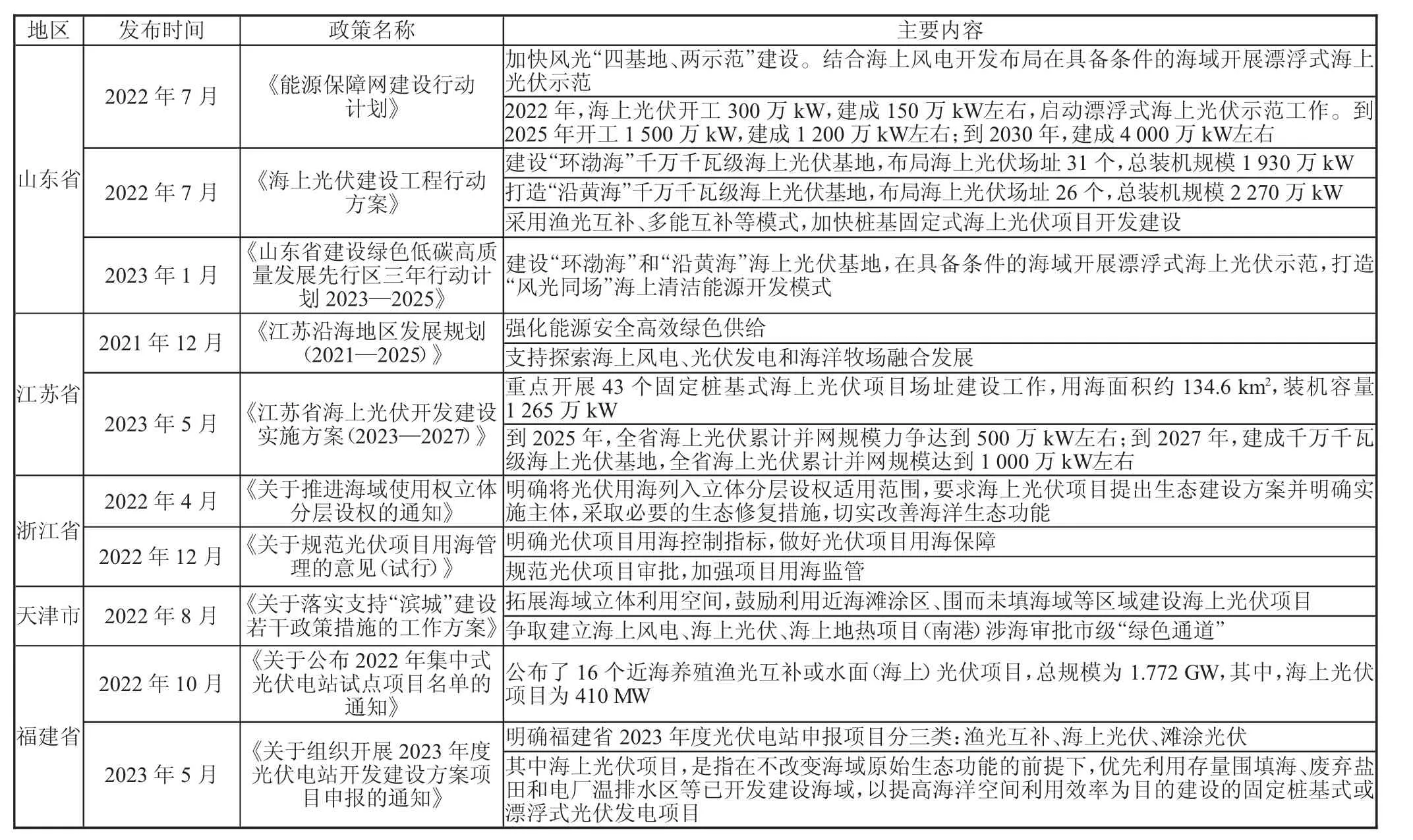

2.3 国家地方政策支持近年来,随着国家和地方政策的出台,沿海各地陆续加大了海上光伏的投资。国家能源局发布《关于推动光伏发电行业健康发展的意见》提出了加快海上光伏示范项目建设并逐步推广应用的目标。地方政府也积极出台相关政策,支持海上新能源产业发展[6]。其中山东、江苏、浙江等地纷纷发布了关于海上光伏项目的政策文件,进一步强调了政府在该领域的扶持力度,具体政策内容见表2。

表2 2021—2023 年各省份海上光伏政策(部分)

3 海上光伏发展存在的问题海洋的特殊环境使海上光伏项目面临案例经验少、配套政策不足等用海问题,以及海洋环境风险带来的技术、经济等多重挑战,主要包括以下方面。

3.1 光伏转化效率偏低尽管当前在光伏产业领域已采用先进的光伏电池,尽可能提高了电池平均转化效率,但平均转化效率仍未突破25%[7]。海上光伏组件还要面临海洋环境的挑战,如盐雾、腐蚀和高温等,这些环境因素会进一步影响光伏组件的效率。

3.2 初始成本投资较高以直流侧500 MW 项目为例,陆上光伏电站初始投资约4.13 元/W,海上光伏电站则超过6 元/W,成本差距较大,主要是由于海上光伏需要额外的工程和技术支持;其次,由于受海洋侵蚀等环境条件的影响,海上光伏的运维成本更高。另外,海上光伏建设成本还包含海域使用金、渔业养殖赔偿等费用。在诸多因素的影响下,海上光伏初始成本一直居高不下。

3.3 政策规划并不完善政策支持和合理规划海域资源是两个关键性的问题。首先,当前海上光伏相关的政策支持并不完善,需要更多的政策激励措施,然而,制定和实施这些政策需要政府承担额外的财政负担,可能导致财政压力。此外,目前海域资源规划情况并不乐观,无法确保光伏电站与其他海洋活动(如渔业、航运等)之间的协调,资源竞争和环境冲突依旧存在。

3.4 生态环境影响较大光伏电站的建设和运营可能对海洋生态环境产生一定的影响,如对鱼类的迁徙和繁殖造成干扰等,这些影响可能对海洋生态系统造成潜在损害,需要认真评估和管理。另外,台风、雷暴等极端天气时常会影响到海上光伏电站的稳定性和安全性,导致设备无法正常工作。

4 海上光伏未来发展趋势4.1 加大创新力度一方面要大力发展更高效率、更低成本的光伏电池,进一步提升单位面积发电能力是未来海上光伏大规模发展的关键。同时对于新型太阳能电池的研究,如有机太阳能电池、钙钛矿太阳能电池等也要不断推进,使光伏组件和产品向更高效、可靠、低成本的方向发展。此外,未来海上光伏的发展还将着重优化海上结构设计,包括更耐腐蚀的光伏组件和支撑结构的设计,以适应恶劣的海洋环境,增强其长期可靠性。

4.2 扩大市场开发由于陆地资源受限,我国将进一步推动海上光伏市场的扩大,将其作为光伏产业的一个重要分支。政府将继续支持海上光伏项目,通过建立支持海上光伏产业的政策框架,包括补贴、税收优惠、发电许可和环境影响评估等方面的支持措施,以鼓励投资和项目开发,满足国内不断增长的清洁能源需求。光伏企业与厂商也将基于相关政策,从设备制造、建设到运营维护,不断改进光伏组件和设备的生产工艺,扩大生产规模,延伸到产业与市场上下游产业链,推动全产业协同发展,打造产业集群,为海上光伏市场的拓展开发提供技术支持。

4.3 促进产业融合产业融合是海上新能源未来发展的一个重要方向,未来在政策上也将鼓励海上能源综合发展。其中,海上光- 风互补可以实现风光资源的有效利用,通过平衡能源供需,减少能源波动,提高整个能源系统的稳定性。光伏与储能技术的结合将解决海上光伏的间歇性问题,储能技术的发展将使我国海上光伏系统能够平滑能源产出,增加系统的灵活性,同时在紧急情况下提供备用电力,增强能源供应的弹性。此外,海上光伏与制氢技术的融合为绿色氢能的发展提供强大支撑。我国是全球最大的氢能市场之一,利用光伏发电制氢将为绿氢生产提供可持续的能源支持。综上所述,通过海上新能源产业融合的方式能够构建更加稳定、高效、环保的能源网络。

5 结语近年来,我国主要以陆上光伏为主,但受土地资源匮乏的制约,光伏产业发展遇到瓶颈。海上光伏作为一种新型的可再生能源解决方案,呈现出巨大的发展潜力。但目前海上光伏技术尚缺乏统一的标准和规范,距大面积开发仍有大量工作需要突破。同时,基于现有技术支持以及国家政策引导,我国海上光伏将向大规模、高技术、低成本、多产业融合方向发展。成为推动可再生能源发展、实现能源可持续发展目标的重要力量。