傅海旭(泉州市洛江区林业局,福建 泉州 362000)

芳樟不同无性系生长性状比较分析

傅海旭(泉州市洛江区林业局,福建泉州362000)

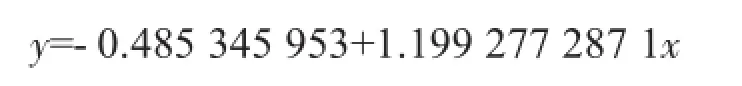

对引种至同一区域的芳樟不同无性系进行生长性状的测定结果表明:不同无性系树高与胸径均存在极显著差异,说明不同无性系存在不同的遗传特征,主要受土壤质地与气候等因素长期适应形成;不同无性系其生长性状之间协调性较为合理,存在较为统一性,一定程度上说明不同区域芳樟的生长特征是一致的,并以此为树高与胸径作一元线性回归方程y=-0.485 345 953+1.199 277 287 1x,其中y代表树高(m)、x代表胸径(cm)。

芳樟;生长性状;无性系

樟树(Cinnamomumcamphora)是我国著名的珍贵用材树种,具有致密的材质及芳香味,以及抗腐防虫的功效,是栽培选择过程广受青睐的树种。据资料统计,樟树栽培历史在我国已有2000多年[1]。随着科技发展,有关其所含有樟脑和芳香油的价值已被开发利用,是天然香料的重要源泉,已广泛应用于医药、化工、国防工业等部门,并作为造船、家具、美术工艺品的上等用材[2],是村庄风水林、四旁植树、园林绿化和非规划林地造林的优良树种[3]。本文研究了芳樟的生长特征,旨在为选取油材两用樟树提供基本理论素材。

1 材料与方法1.1试验地点及材料

试验地位于福建省南平市郊林场,地理坐标为26°58′~26°59′N,118°12′~118°13′E,属中亚热带气候,大陆性气候特点较为突出。年平均气温19.3℃。主要气候灾害是春季闽江的洪水和夏、秋季的干旱。

以栽种在南平市郊林场的一些优良芳樟不同无性系为试验材料,这些无性系均是2007年3月栽种(具体无性系号为:116、260、79、242、126、197、283、209、119、130、102)。这些无性系均通过从不同种源选择的油量较好,再经过扦插繁殖方式,然后对各无性系进行油量及精油主成分稳定性测定,最后引种至市郊林场(分三个区块进行栽种),作为芳樟良种基地建设示范中心。

1.2试验方法

于2011年3月对不同无性系进行测定,包括树高与胸径生长情况,每个无性系进行3次重复测定试验,并用DPS处理软件对相应数据进行分析处理。

2 结果分析2.1不同无性系树高与胸径方差分析

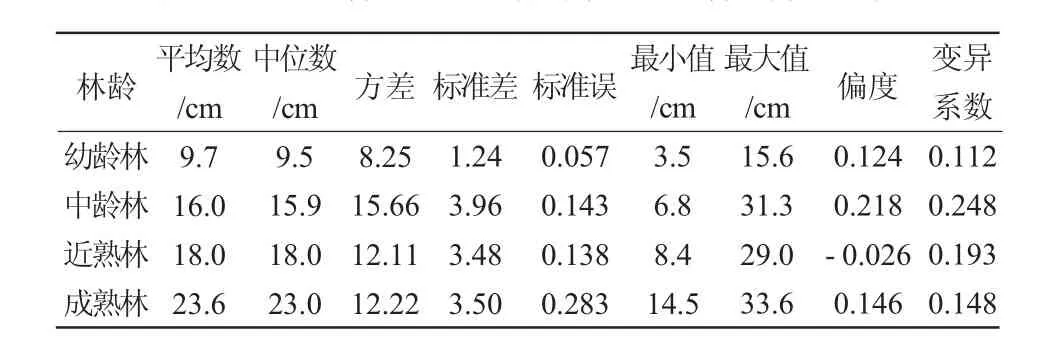

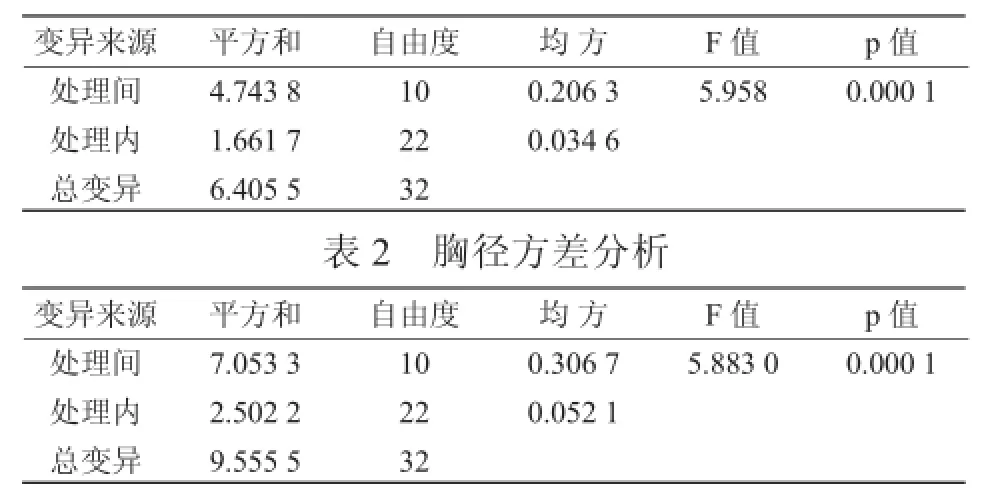

对不同无性系进行树高与胸径的测定,并对树高与胸径进行方差分析(表1,表2),可以发现不同无性系之间树高与胸径均存在较明显的显著性差异。由此可以看出,引种自不同区域种源的芳香樟存在生长性状的差别。

表1 树高方差分析

2.2不同无性系树高与胸径均值检验

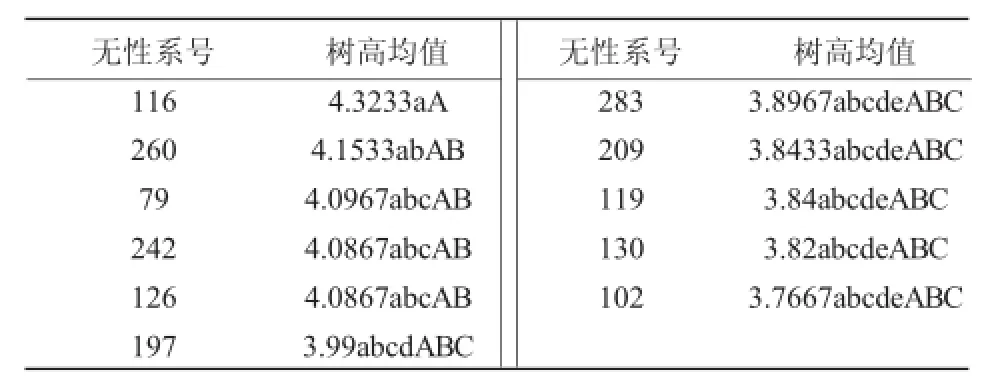

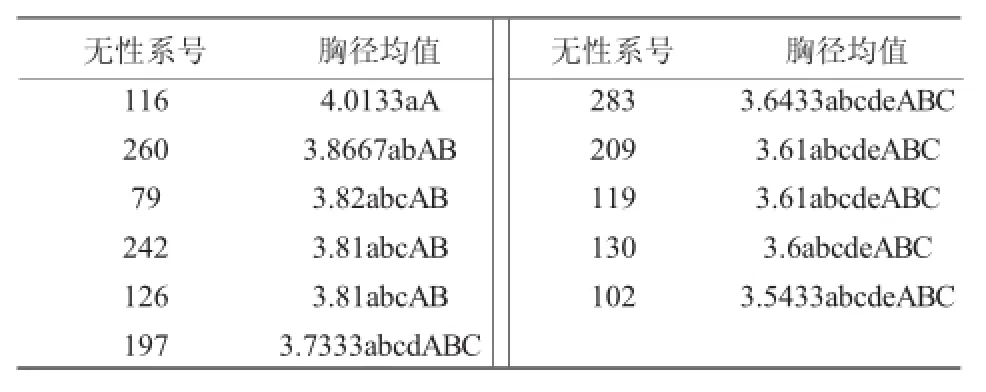

对各个区域芳樟不同无性系生长性状进行均值检验分析(表3,表4),不同无性系间树高胸径均存在极显著差异,说明从不同区域引种的芳香樟存在生长质量的差异性,其中无性系号116生长最好。

表3 芳樟不同无性系树高均值比较

表4 芳樟不同无性系胸径均值比较

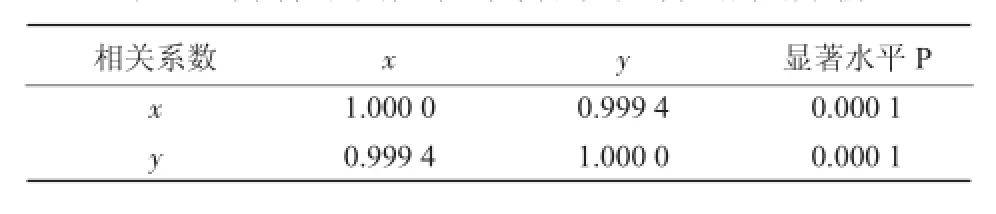

2.3不同无性系树高与胸径相关分析与回归分析

从树高均值比较与胸径均值比较结果可以看出,各无性系在树高与胸径存在相同变化,相关度为0.999 4,显示出树高与胸径之间存在极显著正相关性,具体见树高与胸径的相关分析(表2),为此对该芳樟进行一元线性回归分析:

式中y代表树高(m),x代表胸径(cm)。

表5 芳樟不同无性系树高与胸径相关分析

3 小结与讨论3.1本文通过对栽种于不同区域的芳樟引种至同一区块进行栽种,通过方差分析与均值比较结果可知:引种至不同区域的的芳香樟的生长特性具有差异性,即各无性系之间生理特征存在差别,这个主要受长期的地域的适应性[4],包括对土壤质地的适应性的差别以不同区域气候及水分等差别,从而产生遗传变异[5]。

3.2芳樟不同区域之间尽管存在遗传变异性,但对于树高与胸径之间生长的协调性是一致的,不分区域,具体由树高与胸径之间的相关分析结果得出。因此,只要保证林分结构的合理性,控制好栽种密度[6,7],芳樟各部位的生长均具有较好的协调性。

[1]中国科学院华南植物园.广东植物志(第6卷)[M].广州:广东科技出版社,2003.

[2]李振华,温强,戴小英,等.樟树资源利用现状与展望[J].江西林业科技,2007(06).

[3]马大国.香樟抗性及适应性研究[J].山东林业科技,2013 (04).

[4]张肃俊,秦飞,张仁祖,等.黄淮地区香樟树引种现状与前景分析之一:气候条件[J].中国城市林业,2014(06).

[5]陈代喜.我国林木遗传改良进展综述[J].广西林业科学,2001(S1).

[6]何树川,秦飞,杨学民,等.徐州地区樟树引种效果研究[J].中国城市林业,2015(06).

[7]彭萱亦,吴金卓,栾兆平,等.中国典型森林生态系统生物多样性评价综述[J].森林工程,2013,29(6):4-10,43.

第1作者简介:傅海旭(1987-),助理工程师,主要从事林业技术推广工作。

(责任编辑:张亚楠)

S792.23,S722.5

A

1001-9499(2016)05-0015-02

2016-07-20