●张兴源 肖 薇 焦丽娜 陈婧蕾 朱逸轩

一、引言常言道“从众心理是创新的最大敌人”“真理掌握在少数人手中”的论调有些时候被看作一个真命题,在人们一贯的认知中,从众抑制人的个性发展,束缚人的思维,扼杀人的创造力,使人变得墨守成规、创新能力减弱。在过往对于从众效应的研究中,大多数文献关注从众效应的负面影响,力图缓解从众效应对创新绩效的抑制作用,对于从众效应的正面性辩证分析研究较少。然而,事实真是如此吗?“从众”与“创新”之间存在不可逾越的鸿沟吗?

事实上,创新需要合作和协作,众创或众包社区就是群体智慧相互协作的新的空间。在“大众创业、万众创新”的大背景下,众创或众包社区为人们的创新提供了新的参照。随着互联网4.0时代的到来和数字化产品的迅猛发展,越来越多的企业开始构建开放式创新社区,或称众包社区、众创社区。在戴尔的Idea Storm社区中,截至目前已有超过28577个创意被提交,超过550个创意被实施;宝洁公司通过InnoCentive.com众包创新平台,将自身研发能力提高了60%,可见众包社区已在企业管理情境下发挥着降低创新成本、提升创新效率的显着作用,众包创新模式凭借大众的智慧和独特的创新能力吸引了国内外的广泛关注。对于国内众包社区的发展来说,虽然借力于线上社交平台迅猛的发展势头,已经出现诸如华为的花粉俱乐部、小米社区、猪八戒网、一品威客等较为着名的众包社区,但由于运营管理方对众包创新模式的先进理念缺乏系统深入的认识,运行管理体制松散,导致社区成员间的互动规则难以明确,众包社区内培育创新介质的土壤仍然十分贫瘠。因此,本研究将创新绩效的概念从企业管理情境延伸到众包社区情境,即“众包创新绩效”,选取若干不同性质的众包社区作为研究对象,探究驱动众包创新绩效产生的影响因素。

在众包社区中,往往存在参照群体,即能提供信息参考、对个体具有认可信赖意义、可与其他成员互动,并且在社交媒体网络下形成的一种个体可参考角色,或称“意见领袖”。社区成员往往会受到参照群体的思想、行为和意见的影响,在自己的知觉、判断、认识上表现出符合于社区舆论的行为方式。这样的从众效应是否能够发挥对众包创新绩效产生的积极作用?目前该领域相关研究还十分少见,亟待进一步完善。

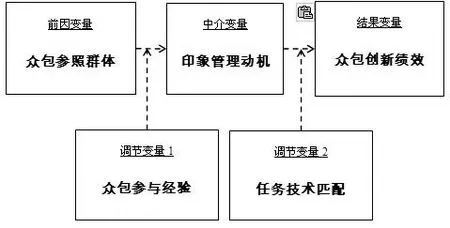

基于此,本研究主要聚焦于开放式创新社区,探究众包、众创情境下创新绩效的实现是否存在积极的从众效应;通过构建众包社区参照的相关维度并对其进行量表验证,探究众包社区所发挥的参照作用主要体现在哪些方面;深入挖掘中介和调节效应,明确众包社区参照对众包创新绩效发挥影响的作用路径。

二、研究内容与假设(一)众包参照群体与印象管理动机众包参照群体的理论意义在于,从个体和群体层面上揭示了参照群体会影响人们的思考与行为,对个人决策会有直接或间接的影响,参照群体对个人的态度、价值观和行为提供一个比较或参考,为个人行为提供决策参考框架。作为社会心理学的一个重要概念,参照群体为研究个体和群体之间的社会心理现象提供了一个有效的理论工具。

参照群体对个人的影响归结为信息性影响、功利性影响和价值表现性影响,其中,信息性影响是指来自参照群体内部的信息提升成员个体的认知能力,如果通过与网络参照群体接触而使个体提升了对于某产品的了解,或者使个体面对不确定性的反应能力提高,就表明个体受到了网络参照群体施加的信息性影响。金晓彤(2015)认为,有意识地运用专业性较强的人员的意见,抑或是根据可信赖的群体意见领袖而获得的有关产品或服务信息来促进其社会行为。功利性影响表现为个人为了群体的赞赏或避免惩罚而采取满足群体期望的行为,当个体为了获得群体的赞美和认同或者规避群体处罚,而选择放弃自己的行为准则,并且强迫自己尽量实现群体期望时,就表明个体已经受到了网络参照群体功利性方面的影响。程丹(2014)认为社员对于参照群体具有一定的群体价值观以及群体意愿认可度,影响社员的个体心理归属意愿以及自我实现与提升的追求。影响价值表达性影响的产生以个人对群体价值观和群体规范的内化为前提,如果个体在与社群接触的过程中,其价值观追随着群体发生了改变,或者为了实现自我形象或品味的提升,而采用群体成员的想法和建议并且实施与群体一致的行为,就表明个体受到了网络参照群体价值表达性方面的影响。陈长彬(2014)认为如果社员对于群体的价值观念归属与联结较为强烈,个体往往会倾向于顺从群体意愿与规范。由此,文章提出以下假设:

H1:众包参照群体对印象管理动机具有显着正向影响。

(二)印象管理动机与众包创新绩效根据符号互动理论,参与社会互动的人要站在他人的角色立场去了解如何看待自己,这可使人们能够有效地控制自己的社会行为从而使他人感到满意。其本质就是参与社会互动的个体所具备的印象管理动机,即人们试图管理和控制他人对自己所形成的印象的过程。印象管理包括获得性印象管理(Acquired Impression Management,简称AIM)和保护性印象管理(Defensive Impression Management,简称DIM)。其中AIM旨在正强化自身的积极方面来展现自己、寻求认可,试图使别人积极看待自己的努力,属于正向管理动机;DIM旨在弱化自身的不足点来避免他人对自己消极看法,具有防御性,属于反向管理动机。

在包含企业管理在内的绝大多数情境下,锐意创新都是被大力提倡的良好行为,组织或群体中的其他成员往往会对创新绩效高的个体具有较为正面积极的评价;但当个体进行创新时,往往也存在诸如未达到群体期望或超出群体期望而给他人留下负面消极印象的顾虑。在这种情况下,个体在进行创新时会积极迎合所在群体的期望,以便得到群体的认可与赞同,或是避免因超出群体的期望而受到惩罚。在有关印象管理动机与员工创新行为的研究中发现,挑战性压力通过获得型印象管理动机对创新行为产生促进作用;阻断性压力通过防御型印象管理动机对创新行为产生阻碍作用(赵斌,杨雯帆,2020)。由此,文章提出以下假设:

H2:印象管理动机显着影响众包创新绩效。

(三)众包参照群体与众包创新绩效个体在进行消费时的自我提升需求和在行为上隶属于众包参照群体的需求促使众包创新绩效的产生。首先,个体会通过模仿他所向往的网络群体中成员的消费行为,建立起与该群体的联系或者留给别人自己属于该群体的印象。其次,消费者可以通过与网络群体做出一致的品牌选择等消费决策, 来对该群体做出积极的响应。总体来说,可以通过与其他成员购买相同的商品来实现,这种购买决策可能源于自身对众包参照群体的认可度。

郭伟结合Local Motors众包平台(郭伟,王洋洋,梁若愚,2018),探索了众包社群平台用户间的交互反馈对个体创新贡献的影响,发现反馈数量和质量均对个体创新贡献有显着影响,其中反馈次数对个体创新贡献有显着正向影响,反馈率和反馈人员多样性对个体创新贡献有显着负向影响。可见,在众包创新模式下,众包参照群体用户间互动对众包创新贡献产生重要影响,而促进参与社群用户间的互动交流是打造良好知识分享环境、激发用户参与活力并维持众包创新平台持续健康发展的关键。由此,文章提出以下假设:

H3:众包参照群体对创新绩效具有显着正向影响。

(四)众包参与经验的调节众包参与经验是在众包参与过程中所积累的知识或技能,在实践中得到。在创新社区中,社龄越长保护性印象管理行为越强,社龄越短获得性印象管理行为越强(唐小飞,周磐,苏浩玄,2020);在众包社区中,具备一定解决问题的能力是参与网络众包活动的前提条件,而众包参与者解决相关领域问题的能力会随着工作经验的积累相应提高(夏恩君,赵轩维,2017)。同时,在过往的研究中发现,不仅网络众包参与者的工作经验会影响其参与行为(夏恩君,赵轩维,2017),他人导向的自我监控对社交网络中印象管理有显着的影响(张治,2015)。由此,文章提出以下假设:

H4:众包参与经验在众包参照群体与印象管理动机的关系中有正向调节作用。

(五)任务技术匹配的调节任务技术匹配是指用户使用信息系统所满足的任务需求和采用的技术之间的契合,只有当该信息系统的技术特征符合用户任务需求时,用户才有可能会使用该信息系统,进而促进用户绩效表现的提升。TTF模型并不局限于特定任务或技术,众多学者在应用该模型时都将其与具体研究领域结合,根据情境和对象细化相关变量,这使得任务技术匹配模型的适用范围较广,虚拟社区的特性符合这一研究范畴。创新绩效则是指实施采用新技术后,企业价值的增加,以企业业务额的增加来测量。在过往对于印象管理动机与虚拟品牌创新社区的研究发现,获得性印象管理行为(如:积极地自我提升、维护塑造积极形象而违心地迎合社区创新)较保护性印象管理行为(如:删帖,谨慎跟帖等防御性行为)对品牌创新社区的创新绩效有更正面的影响。由此,文章提出以下假设:

H5:任务技术匹配在印象管理动机与创新绩效的关系中有正向调节作用。

图1 本研究假设模型

三、研究设计和结果本次访谈围绕众包社区群体互动与社员体验情况展开,包含“请回忆在您加入**社区以来,您遇到过哪些给您印象深刻的关键事件或活动?这些关键事件或活动的发起人是谁?社区成员内部协商过程是怎样的?社区成员之间是如何进行分工协作的?”“在这些关键事件或活动中,您做了哪些事情?这些关键事件或活动的结果如何?您认为为什么会产生这样的结果?”“在这些关键事件或活动中,您与事件发起人有何互动?他/她或其他参照群体对您有什么影响?您如何看待他/她的行为?他/她的行为收到社员的哪些呼应和支持?”等问项。通过对访谈记录的深度挖掘获得众包参照群体具备哪些显着特征、参照群体有哪些典型行为、参照群体的行为在其他社员心中留下怎样的印象、众包社区的众创绩效如何、参照群体对众创绩效有哪些影响、如何创建良好社区互动氛围等六方面的信息。本次访谈通过线上线下相结合的方式,共获得10名来自不同类型虚拟社区、在虚拟社区中扮演不同角色的成员关于所在社区互动氛围与真实体验的一手资料,采用主轴编码方法进行汇总分析。

访谈结束后,本文在对具体访谈内容进行总结的基础上对题目的具体表述、内容选择以及数量等进行了修正,形成了初始问卷。之后,本研究小组选择在学生群体以及部分虚拟社区平台开展小范围的预试(n=36)并在结合分析了预调查数据信度与效度分析结果的基础上,进一步完善问卷题目的设计,最终编制为正式调研所使用的量表,总计获得来自若干个异质性虚拟社区的214份个体样本。

214个有效样本被试的年龄介于16~35岁之间。女性占比为78.66%,男性占比为21.34%;个体样本中参与不同虚拟社区类型的人群规模不等,于其中以知识信息共享类社区成员占比为最高,达到了43.90%,其次则为名人粉丝类社区成员,构成了占总体29.88%的样本规模,而占比最少的两类则为品牌粉丝类社区成员和学术交流类社区成员,人数占比均为3.05%。

四、数据分析统计分析软件为:SPSS、MPlus、Excel等。分析的方法主要包括:描述性统计分析、共同方法偏差检验、验证性因子分析、变量的相关分析、层次回归分析以及结构方程模型等。

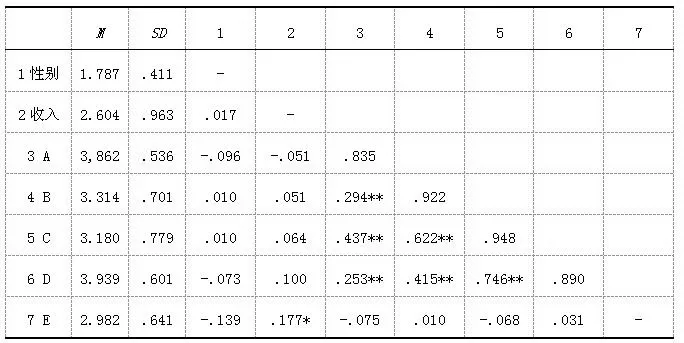

(一)描述性统计分析与相关分析各变量的均值、标准差以及相关系数如表1所示,从相关分析的结果来看,各变量之间皆存在低到中等程度的相关。其中众包参照群体与印象管理动机、众包创新绩效、任务技术匹配均呈现十分显着正相关联(r=0.294,p<0.01;r=0.437,p<0.01;r=0.253,p<0.01);同时,印象管理动机与任务技术匹配呈现显着的正相关(r=0.415,p<0.01),与众包创新绩效之间具有十分明显的正相关性(r=0.622,p<0.01);此外,众包创新绩效亦与任务技术匹配呈现非常显着的正向关联(r=0.746,p<0.01),且人口统计学常规变量中的收入与众包参与经验之间的关联亦显示为比较显着的正相关(r=0.177,p<0.05)。由此为本文最终检验众包参照群体对众包创新绩效是否有影响提供初步论据支持。

表1 各变量的平均值、标准差和相关系数(n=214)

(二)简回归分析与中介作用检验以2个统计学人口常用变量为控制变量(性别以及收入),以印象管理动机和众包创新绩效为因变量来预测和检验众包参照群体、印象管理动机与众包创新绩效之间的具体关系,回归分析结果如表2所示,所构建的3个模型的VIF值方差膨胀因子均小于10,表明自变量间不存在多重共线性,因此可以建立层次回归模型。可见原样本观测值的拟合程度较高,全模型(即表中的模型3)对于众包创新绩效的方差解释变异量达到了44.8%。

表2 众包参照群体对众包创新绩效的回归分析结果及中介作用检验(n=214)

在自变量与因变量之间关联的分析当中,通过模型2可知,众包参照群体呈现为对众包创新绩效产生十分清晰的正向关联的作用(β=0.446,p<0.01)。这说明在控制所关注变量外的其他外生变量的情况下,作为自变量的众包参照群体对于作为因变量的众包创新绩效仍然存在明显的正向促进作用,本文假设3得到了数据支持;而通过模型1可知,众包参照群体与印象管理动机这一模型的中介变量之间亦存在显着的正向关联(β=0.301,p<0.01),即众包参照群体对印象管理动机具有显着的正向影响作用;而在结构方程中介效应检验方面,通过模型3这个全模型可知,在加入印象管理动机这一假设的中介变量以后,学习团队公民行为对众包创新绩效的β回归系数变为0.285,与众包创新绩效的关联性下降。而与此同时,印象管理动机与众包创新绩效亦产生了十分显着的正向关联(β=0.535,p<0.01)。这就意味着,作为中介变量的印象管理动机在加入模型之后部分替代了众包参照群体对众包创新绩效的影响作用,再综合之前模型1、2所得出的具体结论,由此归纳便可以认为印象管理动机在众包参照群体和众包创新绩效起部分中介作用,本文假设1、2得到了数据支持。由此上述即可证明在实际的虚拟社区成员线上交互过程中,具备高水平印象管理动机的成员会普遍引发其更高水平的对众包社区参与分工所承担的那部分责任,这种认知随之便会促使他们在有利、包容性的虚拟社区氛围下更容易冲破束缚,激发更多创新想法,继而产生社区创新行为。

(三)调节效应检验本研究运用回归分析来检验在2个统计学人口常用变量(性别以及收入)的变量控制下,任务技术匹配对于众包参照群体与印象管理动机之间作用路径的调节作用以及众包参与经验对于印象管理动机与众包创新绩效之间作用路径的调节作用。检验结果如下表3、表4所示:

表3 众包参与经验的调节效应检验(n=214)

根据表3,在对众包参与经验于众包参照群体与印象管理动机之间调节作用的验证过程中,以印象管理动机作为因变量,并以人口统计学常量为控制变量。通过研究结果中可知在未加入调节变量之前,自变量众包参照群体对印象管理动机产生显着影响(β=0.620,p<0.01),而在引入众包参与经验及其与众包参照群体的交互项进行分析后,发现模型中众包参照群体对印象管理动机仍具有十分清晰的正向作用(β=0.621,p<0.01),由此与以往类似的研究结果保持了一致性。但此外研究结果亦表明,众包参与经验及其与自变量的交互项对因变量的影响作用皆不显着(β=-0.084,p=0.186>0.05;β=-0.043,p=0.966>0.05),即说明众包参与经验在众包参照群体与印象管理动机之间的作用路径中并不起显着的调节作用,原有假设4不成立。

根据表4,在自变量与因变量之间关联的分析当中,通过模型1可知,印象管理动机对众包创新绩效产生有十分显着的正向关联的作用(β=0.301,p<0.01)。这说明在控制其他外生变量(如性别、收入等控制变量)的情况下,作为自变量的印象管理动机对于作为因变量的众包创新绩效仍然存在明显的正向促进作用,因而可说明调节效应的第一条件得到了数据支持;而通过模型3可知,印象管理动机与任务技术匹配的交互项与众包创新绩效之间亦存在显着的正向关联(β=0.197,p<0.05),即满足了验证调节效应的第二条件,再结合之前模型1、2所总结的具体结论,由此归纳便可以认为任务技术匹配在印象管理动机对众包创新绩效的作用路径之间起调节作用,因此本文假设5得到了数据支持,证明技术—绩效链模型的观点亦可以延伸至虚拟社区这类特殊组织情境之中:较高水平的任务技术匹配会给虚拟社区成员对于平台的使用带来很多诸如安全性、功能性、宜人性方面的便利,进而避免了虚拟社区平台使用过程中额外互动成本产生的可能,最终正向地促进了社区组织整体的创新绩效。

表4 任务技术匹配的调节效应检验(n=214)

五、研究结论与管理启示(一)研究结论本文基于印象管理动机为中介作用探究了众包参照群体对众包创新绩效的作用过程,同时采用了两个较新的概念(众包参与经验和任务技术匹配)来测量其于主要作用路径之间的调节作用。此研究结合了多种线上异质性虚拟社区平台(兴趣社群、品牌社区、众包任务平台等)的具体情境,在控制所关注变量外的其他外生变量的情况下,针对164个单体样本进行测查。模拟预测主要为初步检验假设,如存在不足可及时调整变量,后测进一步验证假设。

通过最终的数据分析发现以下结论:(1)众包参照群体显着影响众包创新绩效;(2)印象管理动机与众包创新绩效正向关联;(3)任务技术匹配在印象管理动机与众包创新绩效之间的作用路径中具有显着的调节作用;(4)印象管理动机是众包参照群体影响众包创新绩效的中介变量。研究中提出的以上假设都得到验证。然而,模型在众包参与经验与众包参照群体之间的交互项对印象管理动机不存在显着的影响,意味着众包参与经验对众包参照群体与印象管理动机有调节效应的假设不成立。

(二)研究启示1.提高社区参照力。从众包参与经验和印象管理动机研究中发现,众包社区运营方可以通过提高社区参照力来吸引成员采取积极的亲社区行为。为实现维护社员忠诚,众包方加强对众包参照群体的重视与培养。首先,做好社群产品和理念的全面化信息推广。其次,在进行网络市场推广时,不仅要关注其信息透明化,更要关注众包参照群体的基础领袖力,识别出目标社群中的最受关注的网络群体,与他们建立良好的合作和沟通渠道。最后,要重视社员与众包参照群体间的互动体验。

2.改善社区硬件的任务技术匹配度。从任务技术匹配的调节机制所产生的作用研究发现,众包社区运营方应改善社区硬件的任务技术匹配度来帮助社员实现众包创新绩效。对互联网虚拟社群来说,首先,不论任务特征如何,技术特征整体水平更高时社员更有可能参与价值共创。因此应注重新技术的研发和应用,确保社员的各需求能在平台上获得响应。其次任务技术的高度匹配对社员价值共创行为的作用最为强烈,众包运营方应保持对市场调研、用户反馈、需求预测等业务的战略重视,及时根据社员需求情况对社群做出调整。再者,无论任务特征和技术特征的匹配水平如何,都应做出努力提升自身的亲民度与亲和力,以宣传、推广等方式深入到社员身边,通过缩短社员的心理距离来达到促进社员参与价值共创的目的。改善硬件,疏通沟通渠道,社员可积极向社群建言献策,帮助其了解实际的用户需求。

3.对于人力资源管理实践的借鉴意义。本研究所探究众包参照群体对众包创新绩效的影响问题,对于人力资源管理实践有借鉴意义。在虚拟企业关于员工绩效的开发和提升过程中,可着重社员整体参与感和社群亲和力的提升,帮助员工满足预期需求,提高员工的积极性,削弱员工懈怠感和不公平感,从而增强团队整体实力,最终提高工作效率和促进企业发展。

六、研究不足与展望在整个研究过程中,存在一定局限和不足:首先,本研究问卷所选择采用的在相同时间段内对不同的调查对象进行各个构念测量的横截面抽样方法将难以避免地存在共同方法变异问题,再加之虚拟网络社区本身即为一个高度开放、成员结构、管理方行为和环境特征均可能随着时间而不断变化的线上平台;其次,不同自我建构类型(高独立与高关联)的个体抑或是异质性虚拟社区成员对于不同类型参照效力的关注程度是否有所不同等问题时,给出的解释缺乏针对性,因此需要在未来的研究中进一步完善并开展基于理论的干预研究。