申绍锋

(山西乡宁焦煤集团台头煤焦有限责任公司,山西 乡宁 042100)

引 言煤矿生产建设由于对工作面地质水文条件掌握不清楚导致防治水措施不合理,最终导致水害事故的发生。因此,为了保证煤矿生产建设的安全性,保障工作面作业人员的安全,在煤矿开采前对其防治水安全性进行深入研究[1]。本文将以某煤矿1033工作面为例,对其工作面开采时所留设的防隔水煤柱的安全性进行分析,预测其可能存在水害隐患的类型,并对其提出相应的防治水措施,从而达到安全生产的目的。具体阐述如下:

1 工程概况该煤矿设计的生产能力为60万t/a,共包含有8个工作面,本文以其中的1033工作面为例展开一系列研究。1033工作面的走向长度为1 823 m,工作面处于地面286 m以下,煤层平均厚度为3.5 m。经探测,该工作面煤炭储量共有440 233 t,其中可开采煤层的储量为418 221 t。

经对工作面水文条件进行分析,其含水层包括有新生界松散层、10#煤顶底板砂岩含水层以及底板太原组灰岩含水层。其中,10#煤顶底板砂岩含水层其对应的排水、疏水工作有效,即其对工作面回采的影响较小;而底板太原组灰岩含水层与底板之间的隔水层厚度较小,在工作面开采的影响下极易被导通而发生水害事故[2]。

此外,1033工作面断层不具备导水性,而且在实际开采过程中还设有防水煤柱。因此,1033工作面断层对工作面安全开采的影响较小。

2 工作面开采技术条件评估结合“三下”采煤《规程》对工作面含水层的采动等级进行划分,经分析得出1033工作面含水层属于Ⅱ类水体,即说明采取留设防砂煤岩柱的方式实现对工作面水害的防治。一般的,防砂煤岩柱的高度为工作面垮落带与保护层高度的和。

2.1 工作面突水溃砂的危险性分析1033工作面煤层的最大采厚为4.8 m,而对应其煤层浅部覆岩的类型包括有软弱和中硬两种类型。结合相关计算,当浅部覆岩为软弱类型时对应垮落带的高度为9.27 m,对应保护层厚度为9.6 m;当浅部覆岩为中硬类型时对应垮落带的高度为13.75 m,对应保护层的厚度为14.4 m。

因此,对于浅部为软弱覆岩的情况对应防砂煤柱高度为18.87 m[(9.27+9.6)m];对于浅部为中硬覆岩的情况对应防砂煤柱高度为28.15 m[(13.75+14.4)m]。故,最终确定1033工作面防砂煤柱的高度为28.15 m。

经探测,覆岩所在位置为地下238.22 m,工作面所在位置位于地下286 m。因此,1033工作面实际开采时实际防砂煤柱高度为47.78 m[(286-238.22)m]>28.15 m。因此,1033工作面顶板四含水发生突水溃砂的危险性较小。

2.2 工作面底板太灰突水危险性分析工作面底板发生突水事故是复杂地质条件受开采影响综合导致的。因此,除了煤矿压力及水压外,可从工作面的地质构造、隔水层等特征以及开采空间等方面开展底板突水的危险性分析。本节针对1033工作面底板突水的危险性分析需充分结合该煤矿的水文地质资料以及井下瞬变电磁法和无线电波的透视报告,并按照《煤矿防治水规定》的相关条款执行[3]。

针对1033工作面底板突水事故的防治工作采取先探查后注浆的防治措施,并在注浆改造期间采取疏水降压的方案。结合1033工作面的情况,为其设置了23个钻场,其中包含了155个钻孔。本节采用理论计算的方式对注浆加固后的防治水效果进行评价,所依据的计算公式如式(1)所示。

(1)

式中,t为底板隔水层的临界厚度值;P为底板所承受的实际水压,P=3.9 MPa;L为1033工作面的最大控顶距离,L=3 m;r为1033工作面底板的平均容重,r=0.026 MN/m3;为1033工作面底板的岩层的平均抗拉强度,由于1033工作面底板采取注浆加固的方式,取KP=0.45 MPa。

经计算可得,1033工作面底板注浆加固后其对应隔水层的临界厚度为50.8 m,即当实际隔水层厚度小于50.8 m时存在极大的突水风险。经探测可知,经注浆加固后1033工作面隔水层的实际厚度为70 m,远大于其临界隔水层厚度值。因此,对1033工作面采取注浆加固的方式可有效降低其底板突水的危险性[4]。

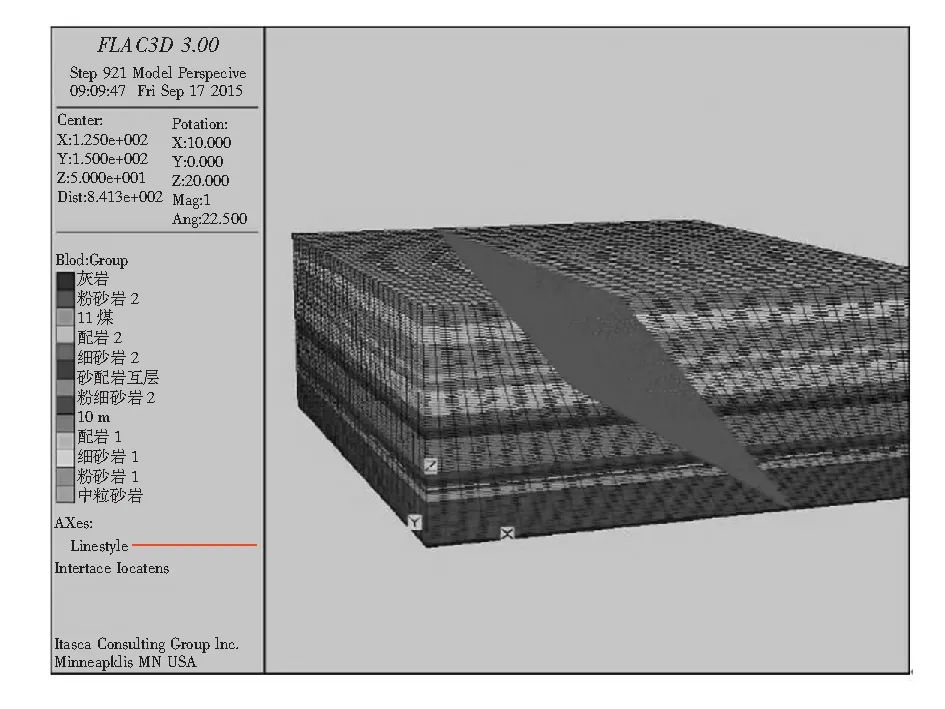

2.3 断层突水的危险性分析工作面断层的构造是影响其活化突水的主要因素,主要表现为如下两个方面:1)当矿压不明显时,受到工作面岩层及水压的影响其断层的导水性和渗透性发生变化进行导致突水现象的发生;当矿压不断增强时,坚硬的顶板、高角度的断层会被不断活化,从而导致突水现象的发生。本文将基于FLAC3D软件对断层突水的危险性进行仿真分析,根据1033工作面建立其对应的仿真模型,如图1所示。

图1 1033工作面FLAC3D仿真模型

结合1033工作面顶板的来压情况,模拟三次开挖情况步距分别为30 m、50 m和70 m进行仿真分析,并得出如下结论:

1)随着工作面的不断推进,工作面两盘断层发生相对滑动,且最大滑动位移为3 m;

2)随着工作面的不断推进,工作面垂直断层未发现有相对位移。

综上所述,随着工作面的不断推进其断层相对位移较小甚至为零,即工作面断层未出现明显的活化特征。因此,即便1033工作面断层中存在含水层,并不会造成突水现象。

3 工作面防治水措施结合上述对工作面开采条件的评估,验证该工作面开采时是可行的[5]。但是,为确保工作面的安全性生产还需采取一定的防治水措施,具体防治水工作可从以下几个方面开展:

1)开采前采用物探手段进行探测,先对砂岩裂隙的含水层进行疏水操作,而后对覆岩地质软弱的位置进行注浆加固;

2)当工作面进行开采或者掘进时需严格控制施工质量,防治工作面顶板出现局部冒顶的事故;

3)准确掌握工作面地质、水文以及岩层等条件,掌握工作面各个含水层的水位动态;

4)为避免工作面顶板岩层被非均衡破坏、局部抽冒和突水溃砂现象的发生,在实际开采过程中应保证工作面推进快速且均衡;根据1033工作面特征,要求工作面采高不超过4 m,并确保通风机和排水设备可正常运行。

4 结语工作面水害事故是影响煤矿安全生产的主要因素,不论在煤矿建设阶段还是在生产阶段均不可忽略对工作面的防治水工作。因此,在煤矿开采前需充分对工作面的开采条件进行综合评估,判断对应水害事故发生的危险性,并根据评估结果综合确定防治水措施。