摘 要:本文基于云南大洼村乡村振兴项目,着眼于前期数据的定量分析,旨在为后续设计提供科学支撑。本文通过运用无人RTK数据采集技术,建立了大洼村的高精度实景三维模型,并利用点云数据进行深入GIS分析。本文采用多源数据融合的方式,将无人机航拍获取的倾斜影像数据与点云数据相结合,准确还原了研究区域的地形地貌、建筑结构及自然资源分布情况。基于对点云数据的处理与分析,提取了关键地形特征,为设计方案的制订提供了数据依据。这一方法不仅提高了设计的精确度与可操作性,还为未来乡村旅游和景观规划的数字化设计提供了参考。本文通过对点云数据和实景建模技术的应用,展示了科技在乡村振兴中的创新性实践,探索了数据驱动下的乡村开发新路径。

关键词:点云数据分析;实景三维建模;无人机数据采集;数据定量分析;乡村振兴;旅游规划设计;数字化设计;多源数据融合;景观规划

中图分类号:F303.1;F590 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2025)03(a)--05

乡村振兴战略作为我国政府推动农业现代化和农村全面发展的重要举措,旨在解决农村长期存在的资源配置不均、基础设施薄弱、科技创新不足等问题,以实现农民增收和农村繁荣[1]。随着我国推出一系列旨在改善农村经济和社会发展的政策,特别是乡村振兴战略,许多地区开始探索通过全域旅游等新兴产业振兴乡村经济。近年来,无人机技术以其灵活性、高效性和低成本等优势,在地理信息采集领域展现出巨大的应用潜力。无人机倾斜摄影技术,通过搭载高清摄像头从不同角度拍摄地面,能够快速获取高精度的三维地理信息数据[2]。云南省禄丰市的大洼村,凭借独特的恐龙化石遗址和丰富的自然资源,成为乡村振兴战略下的典型案例。通过发展全域旅游,该村希望将其文化和生态资源转化为经济效益,以提升村庄整体的生活质量和可持续发展能力。然而,在进行旅游项目规划和设计时,如何科学利用现有资源并制定优化的设计方案,仍是一个亟待解决的难题。

本文以云南省大洼村乡村振兴项目为例,着眼于定量数据的多源融合与应用,探索全域旅游项目设计的优化路径。通过无人机RTK航拍、点云数据采集与分析,结合GIS技术,本文构建了大洼村的三维实景模型,并基于此开展了对关键地形特征的定量分析[2]。研究表明,定量数据在提高设计精确性、减少资源浪费等方面具有显著优势,同时也为乡村旅游项目的规划与实施提供了科学支撑。本研究不仅展示了科技在乡村振兴中的创新性实践,还为类似项目的数字化设计提供了新的参考与思路。

1 研究方法

本研究中的数据采集主要依托无人机RTK技术和点云数据技术,以确保大洼村全域的地形、建筑和自然资源能够被全面、精确地捕捉和重建。无人机技术具有覆盖面广、使用便捷、图像清晰等特点,能够为传统聚落的保护提供全面细致的三维数据,为传统聚落调研分析、保护规划制定、监测评估等工作提供了新的方式,使无人机应用技术在文化遗产保护中的用途越来越广泛。[4]

1.1 无人机RTK航拍技术

为获取大洼村区域的高分辨率地表图像和地形数据,本文首先使用了搭载RTK(实时动态差分定位)的无人机进行航拍数据采集。RTK技术的应用极大地提高了空间数据的精度,使得在实际场地条件下获得的地理位置信息误差控制在厘米级。航拍作业主要包括以下几个步骤:

(1)航线规划:为了覆盖大洼村的全域范围,在进行航拍前需要根据村庄的地形复杂度和面积进行航线规划(图1)。结合RTK无人机的飞行高度、航速及相机的焦距,设定最佳的航拍航线和影像重叠率。通过设置前后重叠率和左右重叠率分别为80%和70%,确保每个区域的图像数据能够无缝拼接。

重建匹配无人机倾斜摄影可以快速获取大量的地面图像,减少了对人工测量的依赖,显著提高了测量效率。同时,通过多角度拍摄,该技术能够获取更多细节信息,提高了地形图、地貌图和建筑物等数据的精度,为不动产测量提供了更为准确的数据支持[5]。这些图像不仅可以清晰展示大洼村的地形、道路、建筑结构等,还能用于后续的二维、三维重建(图2)和定量分析。

(2)数据处理与建模:航拍数据采集完成后,采用大疆Terra进行影像拼接、正射影像生成及三维点云数据的提取。这一过程中,无人机RTK数据提供了高精度的空间定位信息,确保每个图像点的位置误差在最小范围内。最终生成的数字高程模型(DEM)和数字表面模型(DSM)为后续的地形分析提供了坚实的数据基础。

1.2 点云数据采集

在无人机航拍的基础上,本文进一步引入倾斜摄影技术,对大洼村的地形地貌、植被、建筑结构等进行精细化的三维数据采集。通过倾斜摄影扫描的方式,能够在复杂的地形和密集的植被覆盖区域内获取准确的三维空间信息。其采集过程包括:

(1)设备配置:本文使用了RTK倾斜摄影无人机,来测量地表物体的距离,从而生成高精度的三维点云数据。该技术在精度上相较传统测绘方法有明显提升,特别是在多层植被覆盖和建筑物密集的区域,倾斜摄影可以穿透植被,获取地形的真实数据。

(2)点云数据采集:在大洼村不同的地形和建筑环境中,我们收集了包含地形起伏、植被分布和建筑结构在内的三维点云数据。每个点代表一个实际的空间坐标,通过大量点的集合,可以形成精确的三维地形模型和建筑模型。

(3)数据处理:将点云数据las文件导入Lindar360软件,对采集到的点云数据进行重采样、去噪点和平滑处理。通过这些处理步骤,清除了不必要的噪点(如行人、车辆等临时障碍物),并对点云数据进行了分类,分别提取出地面点、建筑物点和植被点。最终生成包含高度、位置和密度信息的三维模型,用于后续的设计分析和优化。

1.3 数据校验与多源数据融合

为了提高数据的准确性和完整性,本文将无人机航拍数据与点云数据进行了融合与校验。在此过程中,我们将无人机获取的高分辨率倾斜影像与三维点云数据进行比对与配准,以确保数据的一致性和精确性,点云技术在建筑旧改项目中的应用,显著提高了墙面质量检测的精度和效率,具有广泛的应用前景[6]。多源点云融合技术在城市更新数据采集中扮演着越来越重要的角色。该技术通过融合不同设备和传感器获取的点云数据,实现对城市地物的全面、精确感知[7]这种多源数据融合的方式,能够弥补单一数据采集手段的不足,确保地形、建筑和植被等信息的全面性和准确性。

近景摄影测量是摄影测量的一个分支,利用对近距离目标摄影所获取的图像来确定其形态几何位置和大小,常用于目标物结构复杂、精度较高的实景三维建模工作中[8]。无人机RTK航拍技术和点云技术的结合,不仅提高了数据精确性,还大幅缩短了传统数据采集的时间成本,显著提升了项目的整体效率和科学性。

2 结果与分析

2.1 基于DEM的地形地貌分析

通过点云数据的深入分析,本文精确提取了大洼村的地形、建筑、植被等关键空间信息。

通过对地形特征分析,利用数字高程模型(DEM)和数字表面模型(DSM),进一步生成粗糙度、坡度、坡向等明确了大洼村内的地形起伏和坡度分布。分析表明,该区域的地形复杂,存在显著的高度差异,部分区域的坡度超过了20度。根据坡度分析结果,识别出适合开发的平坦区域,以及需要特殊设计防护措施的陡坡区域。这些数据为建筑物和基础设施的选址提供了重要依据,确保了在地形条件复杂区域进行合理规划。

根据DSM,亮色区域代表较高的地形,最亮的区域显示了地形的高点,代表山峰,可以得出结论,大洼村拥有较大地表明显的高差。暗色区域显示了地势较低的部分,包括低洼地带、河谷或平坦的区域,这为后续水文分析提供了数据支撑。这些低洼区域可能在未来规划中需要关注,特别是在防洪排水和基础设施设计方面。

在未来设计中,可以根据这些现有结构进行优化设计,例如建筑物的排列、道路网络的优化等。一些自然的、不规则的形状可能反映了自然环境中的山地、丘陵地貌特征。设计时应充分考虑这些地形特征,以减少对自然环境的破坏,同时充分发挥其优势,将建筑设计融入地形,减少切割土方工程的量。这些区域往往是低洼地带,容易积水或洪涝,要特别注意这些区域的排水和环境保护。DSM虽然不能直接反映植被种类,但通过高程信息可以间接推测植被覆盖情况。较为平滑的区域可能植被较为茂密,而粗糙、不规则的区域则可能代表裸露的地表或稀疏的植被覆盖。这在未来的生态保护和绿色设计中具有重要的参考价值。

基于DEM的水文分析结果得出,该村庄在雨季容易在低洼处积水,特别是在北部区域的几个自然低地中。通过流域网络分析,确定了村庄内自然排水系统的弱点,在这些区域优化排水系统和增加雨水展示了一个复杂的流域网络,蓝色线条代表水流路径,数字1到5的gridcode表示不同的流域层级,数字越高代表水流汇聚越重要的区域。流域水文信息提取对水资源管理、洪水预警和生态保护至关重要。传统水文建模多采用四边形格网进行空间离散化,但由于其邻接性不统一、形状失真和拓扑结构表示不准确等问题,导致流域提取时容易在细节处出现阶梯状及平行河流线条,尤其在河流的弯曲和分叉点处更为明显[9]。水流主要沿低洼地带分布,随着地形高差逐渐汇聚成更大的河流或溪流。背景的棕色和紫色区域反映了地形高低,帮助理解水流与地形的关系,水流从高处向低处流动,形成了流域的自然排水系统。

在流域汇聚点或低洼区域规划防洪设施,防治洪水隐患。在规划土地利用时,低洼区域适合用于生态保护或湿地建设,以保持自然排水功能。主要水流路径两侧的区域应作为生态缓冲区,避免过度开发,保护水体和流域的生态系统。通过合理的水资源管理与规划,可以确保区域的可持续发展。

对植被高差较大与建筑布局较密区域进行剖面分析。研究发现,村庄内的植被主要集中在河流沿岸和村落外围区域,植被密度较高的区域被建议在设计中予以保护和整合,避免破坏自然景观。通过点云数据分析建筑物的分布和形态,发现村庄建筑布局较为分散,尤其是部分老旧建筑的空间利用率较低。

乡村旅游是助推乡村振兴的有效途径,构建乡村旅游发展引导乡村振兴水平的测评指标体系,评价基于乡村旅游发展的乡村振兴水平,为乡村振兴路径优化提供理论依据[10]。通过点云数据对建筑物进行分类,并进行RGB和高程剖面处理,直观地展示建筑物的颜色和材质特征,便于视觉分析和设计优化。剖面数据提供了建筑物的宽度、高度和斜边长度,分析建筑物结构及其与周围环境的关系。高程剖面分析为建筑高度控制和整体规划提供支持,确保新设计与环境相协调,同时为建筑改造和灾害风险评估提供科学依据。

2.2 多源数据融合的应用

本文通过多源数据的融合,有效提升了设计的精度与全面性。通过多源数据的融合,本文不仅解决了单一数据源无法全面覆盖的问题,还增强了数据的精度和空间一致性。尤其是在建筑物与地形的结合处,数据融合提高了建筑基础的精度,确保了地形变化对建筑结构的影响能够准确评估。这为设计中避免建筑物与地形冲突、提高设计合理性提供了支持。

植被与生态资源的多维度分析:多源数据融合使得村庄内的植被结构得到了更精确的展现。数字化技术的应用正在为乡村振兴提供新的动力。通过点云与无人机影像的结合,研究发现植被分布的高度差异,并基于此提出了优化自然景观和保护生态资源的设计建议。例如,在植被密集区建议保留原有自然景观,并通过合理的步道设计,减少对环境的干扰。

虚拟现实与增强现实技术的支持:通过数据的整合,生成高精度的三维模型,支持了虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术的应用。这些技术能够使设计师、规划者和决策者,通过虚拟现实环境实时查看村庄的现状与设计方案。基于多源数据的三维模型,用户能够进行互动式的场景模拟,查看不同设计方案对地形、建筑和生态环境的影响。这种交互式设计为优化方案的验证和实时调整提供了极大便利。

2.3 定量分析模型与设计优化

2.3.1 多指标评分模型简介

在全域旅游项目设计中,量化各项关键因素对优化设计具有重要意义。本文采用多指标评分模型(MultiCriteria Decision Analysis,MCDA),将多项设计指标进行权重分配,并对不同的设计方案进行评分。多标准决策分析(MCDA)模型能够科学评估不同旅游设计方案的优劣。通过该模型,可以科学地评估各方案在地形适应性、生态保护、交通便捷性和经济效益潜力四方面的表现。

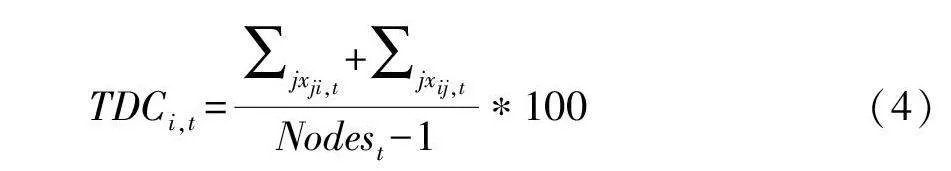

多指标评分模型的基本公式如下:

总分=

其中:n为指标的总数,Si为第i个指标的得分,wi为第i个指标的权重,且满足:

2.3.2 模型设计与计算

为优化大洼村的全域旅游项目设计,本文设定了以下四个关键指标,并为每个指标分配了权重:

地形适应性(C1):权重w1=0.30,生态保护效果(C2):权重w2=0.25,交通便捷性(C3):权重w3=0.20,经济效益潜力(C4):权重w4=0.25,对于每个设计方案,总分的计算公式如下:

总分=0.30×S1+0.25×S2+0.20×S3+0.25×S4

2.3.3 模拟数据与加权评分计算

为分析两个不同设计方案的优劣,本文设定了以下模拟数据,根据公式,计算每个设计方案的加权总分。方案A:地形适应性:S1=85,生态保护效果:S2=90,交通便捷性:S3=70,经济效益潜力:S4=80;方案B:地形适应性:S1=75,生态保护效果:S2=85,交通便捷性:S3=85,经济效益潜力:S4=90。

方案A:

总分A

=0.30×85+0.25×90+0.20×70+0.25×80

=25.5+22.5+14+20

=82

方案B:

总分B

=0.30×75+0.25×85+0.20×85+0.25×90

=22.5+21.25+17+22.5

=83.25

2.3.4 分析与结果讨论

根据加权评分结果,方案B的总分为83.25,略高于方案A的82分。通过对各项指标的分析可以看出:

地形适应性:方案A得分较高,表明其建筑布局更加顺应自然地形,减少了对地形的改动。

生态保护:方案A在生态保护上表现更优,说明其在植被保护和水资源管理方面具有显著优势。

交通便捷性和经济效益潜力:方案B表现更好,意味着其在提升交通便捷性和促进经济效益方面更具潜力。

2.3.5 结论与设计优化建议

综合分析表明,通过MCDA模型,设计师能够提出更加适应环境的优化设计方案。方案B在经济和交通方面表现突出,适合作为大洼村全域旅游项目的首选方案。然而,方案A在地形适应性和生态保护上具有优势。可持续性设计是全域旅游项目成功的核心要素。在未来的设计中,可以结合方案A的优势,优化方案B,使其在保持自然环境保护的同时,提升项目的整体可持续性与经济效益。

2.3.6 设计优化建议

在数据分析和多源数据融合的基础上,本文对大洼村的全域旅游项目设计进行了多项优化,并通过三维模型进行了详细的设计模拟,主要优化内容如下:

地形适应性设计:根据地形分析结果,针对不同坡度区域提出相应的设计方案。对于高坡度区域,采用了适应性建筑设计,建筑物顺应坡势布局,减少了大规模土方工程的需求,进而降低施工成本和对环境的破坏。在坡度较缓的区域,集中布局基础设施和旅游服务设施,保障建筑物的稳定性与可持续性。

水文管理设计:结合水文分析结果,设计了针对雨水管理和洪涝防护的方案。特别是在低洼区,规划了雨水收集池、地下排水管网和透水铺装等措施,确保在雨季时能够有效排水,降低积水对村庄活动和设施的影响。这一设计策略不仅提高了村庄的抗洪能力,还为未来的水资源管理提供了参考。

生态保护与景观设计:根据植被分析结果,在植被密集区提出了生态保护的建议,保留这些区域的自然植被,避免开发建设。这些区域将被融入全域旅游项目中,作为自然景观和生态体验区,打造“绿色走廊”。同时,设计中通过合理规划步道、观景平台等设施,确保游客能够与自然环境互动,而不破坏植被和生态系统的平衡。

三维模型模拟与验证:通过多源数据生成的三维模型,本研究进行了全域旅游项目的多方案设计模拟。借助虚拟现实技术,设计团队能够实时查看不同方案的效果,包括建筑物与地形的契合度、景观设计的可行性及水文管理设施的作用效果。这种模拟不仅提升了设计的直观性与准确性,还能在项目实施前发现潜在问题,并及时予以调整。

通过以上优化措施与模拟验证,设计方案不仅提高了项目的可行性,还确保了对自然环境的保护,实现了全域旅游项目与乡村振兴的有机融合。

3 讨论

3.1 数据驱动设计的有效性与局限性

本研究通过无人机RTK技术和点云数据的结合,展示了定量数据在全域旅游项目设计中的显著优势。数据驱动的设计不仅提供了高精度的地形和生态信息,还使得项目规划更加科学化和精细化。定量数据分析提供了客观的地形起伏、水文状况、植被分布等基础信息,大幅提升了设计的可靠性和精确度。相较传统的目测和二维绘图方式,数据采集技术减少了主观误差,并大大缩短了数据处理与分析的时间。

然而,数据驱动设计的局限性也不容忽视。尽管无人机技术能够提供高精度的数据,但在复杂地形和密集植被区域,数据采集可能会受到遮挡等因素的影响,导致局部数据不完整或精度下降。此外,数据驱动设计的另一个挑战在于如何将这些技术与当地社区的需求、文化背景相结合,仅依赖数据容易忽视人文和社会因素在设计中的重要性。因此,未来的设计需在定量分析与定性研究之间寻求平衡,以确保设计方案既科学合理,又能反映当地的文化特色和居民需求。

3.2 多源数据融合的优势与挑战

本研究通过将无人机影像和点云数据进行多源融合,成功提高了设计分析的全面性和精度。多源数据融合使得不同空间维度的信息得以整合,地形、建筑、植被等元素能够更好地集成到同一模型中,形成一个立体化的空间场景。这一过程大幅减少了传统设计中因信息不对称导致的设计失误,并通过多维度的综合分析,为项目优化提供了有力支持。

然而,数据融合的过程也存在挑战。首先是不同数据源的整合和校准难度较高,尤其是在处理大范围地形或复杂建筑群时,需要依靠精密的软件和硬件设备,增加了操作的复杂性和技术要求。其次,多源数据的处理和分析对计算能力提出更高的要求,特别是在生成高精度三维模型时,数据处理量巨大,可能会影响分析的效率和实时性。因此,在未来的项目中,数据处理技术的进一步提升,以及多源数据整合流程的优化将成为关键。

3.3 全域旅游设计中的可持续性与生态保护

在全域旅游项目的设计过程中,如何平衡开发与保护之间的关系始终是关键问题。本研究通过定量数据分析和多源数据融合,提出一系列基于生态保护的设计策略。在植被密集区,设计方案保留了原有的自然景观,减少了对植被的破坏,并通过合理布局旅游设施,确保游客活动对环境的影响最小化。此外,水文管理系统的设计确保了雨季期间的排水顺畅,减少了洪水对村庄和自然环境的影响,为大洼村的生态保护提供了有力保障。

尽管如此,项目的可持续性仍然面临挑战。在追求经济收益的同时,旅游开发可能会对当地环境产生长远的负面影响,特别是在游客数量激增的情况下,过度使用基础设施可能导致环境压力增大。因此,未来在全域旅游项目的实施过程中,必须建立完善的环境监测和管理机制,确保旅游开发与生态保护的和谐共存,并通过长期规划实现项目的可持续发展。

4 结语

本文通过应用无人机RTK技术和点云数据,结合多源数据融合,成功构建了大洼村的高精度三维模型,并基于此进行了全域旅游项目的设计优化与分析。研究结果表明,数据驱动的设计方法在提升设计精确度、优化空间布局和保护生态环境方面具有显著优势。

首先,定量数据分析为地形、水文和植被的科学评估提供了基础,使设计方案能够充分考虑自然地理条件,避免了传统设计中常见的主观判断误差。通过精确的地形分析,设计团队提出了适应性建筑布局、合理的基础设施选址及水文管理系统的优化方案,确保了项目的可操作性和可持续性。

其次,多源数据融合极大提升了设计信息的完整性和空间分析的精度。无人机影像与点云数据的结合,不仅解决了单一数据源可能存在的不足,还为后续的三维模型构建和虚拟现实(VR)模拟提供了坚实基础。这一方法有效提高了设计与实际环境之间的契合度,增强了设计方案的可靠性和可视化效果。

最后,项目在设计过程中始终注重生态保护与可持续发展。基于对植被和水文的详细分析,提出多项生态保护措施,确保旅游开发与自然环境协调发展。这一设计策略不仅能够提升大洼村的旅游吸引力,也为未来的乡村振兴项目提供了参考范例。

综上所述,本文展示了定量数据和多源数据融合在全域旅游设计中的重要作用,为未来类似项目的数字化设计提供了有力支持。未来研究可以进一步探讨如何将这些技术与当地的文化和社会需求更好地结合,以实现更加全面的乡村振兴和旅游开发目标。

参考文献

付帅.乡村振兴战略下农村经济发展的困境及优化路径研究[J].中国集体经济,2025(3):9-12.

薛伟.无人机倾斜摄影在房地一体确权中的技术应用分析[J].科学技术创新,2025(4):147-150.

王悦.清远市全域旅游与康养产业融合发展的创新模式研究[J].商展经济,2025(2):038-041.

李明, 孙运豪, 孙彬淳.无人机倾斜航空摄影在文化遗产保护中的应用[J].测绘与空间地理信息, 2019, 42(1): 34-36, 40.

王丽萍.无人机倾斜摄影在农村不动产测量中的应用[J].科学技术创新,2025(4):48-51.

方文镖,李长春,郑春,等.基于三维激光扫描的建筑旧改墙面质量检测方法[J/OL].自动化技术与应用,1-6[2025-01-17].http://kns.cnki.net/kcms/detail/23.1474.TP.20241227.1514.064.html.

牟翠伟,王召泽.多源点云融合技术在城市更新数据采集中的应用[J].测绘通报,2024(11):151-155.

郭颖斐,李莎莎.融合激光点云的无人机近景摄影测量在古建筑实景三维重建中的应用研究[J].测绘与空间地理信息,2024,47(12):198-200.

赵含旭,王磊,宋志学,等.基于H3六边形格网的水文分析算法[J/OL].地球信息科学学报,1-12[2025-01-17].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5809.P.20250116.0943.008.html.

唐黎,徐淼威.基于旅游引导的乡村振兴水平测度评价及影响因素[J].中南林业科技大学学报,2024(12):197-207.