摘 要:本文综合运用超效率EBM模型、窗口DEA分析法以及标准差椭圆分析等多元研究工具,对2008—2022年黄河流域66个地级城市的能源生态效率展开全面评价,深入剖析其时空演变特征与区域差异,并借助GTWR模型精准识别黄河流域城市能源生态效率的关键驱动因子。结果显示,黄河流域城市能源生态效率在时间维度上呈现“N”型演变趋势;在空间分布上,呈现出偏西北—偏东南走向且具有显著的空间非均衡特征,呈现“上下游高、中游低”的发展格局。GTWR模型检验结果表明,产业结构、科技水平、政府干预以及城镇化进程等驱动因子在不同区域对能源生态效率的影响存在显著差异。本文研究成果旨在为优化黄河流域能源生态效率、促进区域经济绿色可持续发展提供科学的理论依据与实践指导。

关键词:黄河流域;能源生态效率;超效率EBM模型;驱动因子;空间非平稳性

中图分类号:F062.2 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2025)05(a)--05

1 引言

自习近平总书记提出了“碳达峰碳中和”目标以及“把节约能源资源放在首位”的要求,并对各行业能源利用效率进行了严格限制后,能源生态效率的改善成为当务之急。当前,黄河流域生态环境呈现较为脆弱的状态,其发展模式过度依赖资源驱动,致使产业发展过程中资源配置效率不高,经济发展与资源利用、生态保护之间的矛盾日益凸显。在此背景下,如何在节约资源和改善生态环境的基础上推动经济增长,成为亟待解决的重要问题。显然,提升能源生态效率是极为关键的应对策略,其核心在于尽可能地降低资源、环境及各类要素的投入,以获取最为可观的经济发展效益。当前黄河流域城市能源生态效率状况如何?其能源生态效率在不同地区呈现出哪些特征?又有怎样的变化走向?能源生态效率受到哪些因素的影响?这些问题的解答对认识黄河流域能源生态效率的内在规律,并采取针对性措施具有重大意义。

关于能源生态效率的研究,目前主要聚焦于内涵解析、方法探索及影响因子分析等方面。第一,从能源生态效率的角度来看,周敏(2019)等认为,要实现真正的经济增长,同时也要考虑到地球的可持续性,并且要有效控制对自然环境的影响[1]。第二,在能源生态效率评价方面,于静等(2021)对中国整体能源生态效率进行研究,发现能源生态效率整体水平较低,资源利用与经济、环境、社会福利之间存在突出矛盾,从东部、中部和西部地区来看,能源生态效率值呈现出东高西低的分布格局[2]。从流域角度看,大多数学者认为长江流域能源生态效率发展态势良好,并呈现梯度发展的提升特征。然而,相较于长江流域,黄河流域在能源生态效率发展层面较为滞后[3]。从研究方法来看,周敏等(2019)采用SBM-DEA模型,对中国地区能源生态效率进行了深入研究;陈菁泉等(2021)利用随机前沿模型评估中国八大重点经济区域的能源生态效率[4]。在对能源生态效率测度的基础上,学者们的研究重点逐步转向能源生态效率空间特征和布局,探讨不同地区之间能源生态效率的空间关系及相互依赖程度,如油建盛等(2022)通过探索性空间数据分析了长江经济带能源生态效率的空间纹理[5]。第三,在探讨能源生态效率的影响因素时,学者们将能源生态效率同经济、社会与环境紧密地关联起来,提出经济发展状况、对外开放程度和人口规模等方面均会对能源生态效率的发展产生影响,除此之外,产业结构的布局、技术进步的水平、政府干预的力度等同样是左右能源生态效率的关键因素[6][7]。

梳理文献发现,学者围绕能源生态效率的研究主题开展了较多工作,但仍存在一些不足:第一,目前针对能源生态效率的研究主要侧重于经济发展与环境间的关系,忽视社会福利这一重要产出因素。第二,现有研究大多聚焦于对能源生态效率的变化特性及空间自相关联系进行分析,却忽视了对其方向性的研究,使得空间集散的格局难以全面展现,不利于精准洞悉黄河流域城市能源生态效率的内在规律。鉴于此,本文引入社会福利构建理论架构,用以综合评定黄河流域能源生态效率,运用标准差椭圆分析方法探索其空间方向性,借助GTWR模型剖析黄河流域城市能源生态效率的驱动因素,直观地呈现出黄河流域能源生态效率在空间上的整体特征,以便更为详尽地从经济学视角探究黄河流域能源生态效率随时间与空间的演变规律,为该领域的研究开辟新的思路与方向。

2 指标构建与研究方法

2.1 指标构建与数据来源

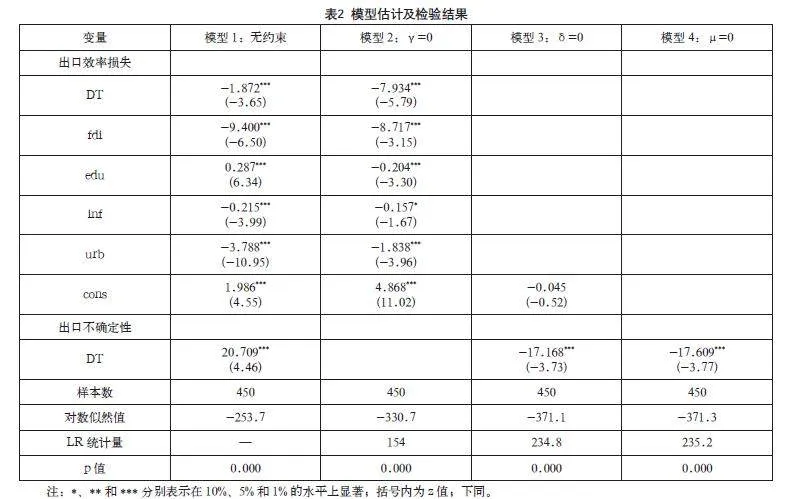

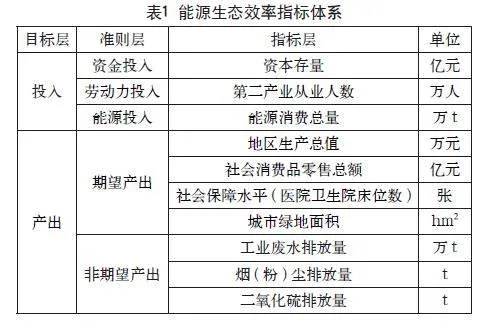

为构建合理的能源生态效率评价指标体系,需客观评估能源生态效率以确定可行有效的指标。本文参考Peng等(2020)的研究成果[8],构建评价指标体系(见表1)。选取黄河流域2008—2022年期间的66个地级市数据作为样本展开深入研究,数据主要来源于《中国城市统计年鉴》和《能源统计年鉴》等,对于部分缺失数据,采用插值法进行补充。

2.2 研究方法

2.2.1 考虑非期望的超效率EBM模型

本文采用Anderson等(1993)提出的超效率EBM模型对能源生态效率进行衡量,该模型能够对多个决策单元开展对比分析,从而有效弥补以往研究在时间维度可比性上的不足,为能源生态效率的精准测度与深入研究提供可靠的方法支撑[9]。公式如下:

假设被计算的决策单元为DMU,在可变规模报酬下,γ*表示能源生态效率的最佳效率;其中,s-i表示投入产出的松弛变量;j为决策单元DMU的数量;n为决策单元总数;w-i表示投入指标的权重系数,满足;Xik和yrk分别为k的第i类投入及k的第r类产出;m和s分别表示投入与产出的数量;θ为径向部分的规划参数;λj为线性组合系数;εx为关键参数,满足0~1的取值范围;s+r和spb-分别为期望产出和非期望产出的松弛变量;w+r和wpb-分别为期望产出和非期望产出的权重系数;εy和εb表示决定性参数;φ为γ*中的径向成分;bpj和bpk分别表示期望产出和非期望产出;q为非期望产出数量。

2.2.2 DEA窗口分析法

DEA窗口分析法可以充分展现各决策单元在效率方面的变动状况及相互之间存在的差异。一般而言,在运用DEA窗口分析法时,将窗口宽度设定为d=3能够达成稳定因素与可信度两者之间的平衡状态[10]。

2.2.3 标准差椭圆

本文运用标准差椭圆对黄河流域能源生态效率的离散态势予以刻画[11],借助剖析标准差椭圆的重心及其变动轨迹,从而确定能源生态效率于空间层面的发展走向;椭圆的中心体现的是能源生态效率在空间布局中的重心位置;方向角展现的是其空间分布的主要趋向;长短轴之间的差距越大,则意味着地理要素在方向特性上越发突出。

2.2.4 驱动因子选择

黄河流域城市能源生态效率受到经济、社会、生态等多方面因素的综合影响,因此在选取驱动因子时需遵循全面系统原则。本文旨在探索黄河流域可持续发展面临的挑战和问题,并探讨驱动因子对黄河流域城市能源生态效率的影响机制,通过系统演化分析,深入剖析其在能源生态效率演变中的作用。

产业结构方面,黄河流域工业是污染排放的关键来源,部分地区的产业结构仍存在“双高”特征。因此,本文使用城市第二产业在生产总值中的比重作为产业结构的衡量指标。

科技投入方面,根据内生增长理论,科学技术投入是推动能源生态效率的关键因素,因此本文使用一般公共预算支出中的科学技术投入占比衡量科研投入强度。

政府干预方面,地方政府可通过政策支持和拨款促进能源生态效率的提高。因此本文选取当地年末财政支出占GDP比重来衡量政府干预程度。

城镇化水平方面,随着城镇化进程的推进,其水平不断提高,城市规模也日益扩张。这一发展态势导致大量的能源消耗,与此同时,相伴而生的废水、废气及其他污染物的排放也对生态环境造成了严重破坏。然而,当城镇化水平发展到一定程度时,通过采用新技术应用,可以实现低碳发展模式,从而提高能源生态效率。因此,本文使用常住城镇人口占常住人口的比重衡量城镇化水平。

3 时空演变特征分析

3.1 能源生态效率的时序特征

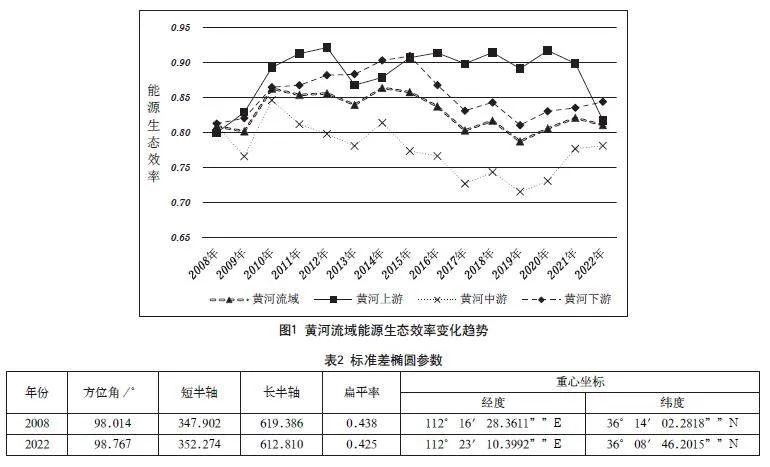

如图1所示,总体来看,黄河流域能源生态效率发展态势良好,2008—2022年呈现出“上升—下降—上升”的“N”形演变路径。2008年为0.809,此后逐年上升,于2014年达到观测期内的高峰0.864,之后呈现下降趋势,2019年达到新低0.787后逐年缓慢上升,能源生态效率指数在2020年、2021年、2022年分别为0.806、0.821、0.810。结合发展实际来看,近年来,资源环境约束日益趋紧,阶段性特征明显,使得能源生态效率出现波动,但总体仍然保持上升态势。

分地区来看,黄河流域能源生态效率呈现“上游最高,下游次之,中游最低”的“坡度发展”格局。受西部大开发战略影响,2010年前上中下游在经历短暂下降后,均有较快增长。“十二五”期间,除上游外,中游与下游整体效率值呈下降趋势,2019年达到观测期内的最低水平,这主要是由于上游地区的工业相对不发达,能源消耗和污染物排放相对较低,因此效率值偏高,此外,上游地区积极建设清洁能源基地,分布式能源得到快速发展;而中游地区成了下游地区的“污染接纳地”,吸纳了诸多落后产业的转移,这种产业转移致使大量污染集聚,给当地生态环境施加了极为沉重的压力,生态环境的恶化进而使得能源生态效率不断下滑。到2020年之后,黄河中下游地区的能源生态效率呈现上升态势,然而上游地区却呈现下降趋势。这或许是由于上游地区在我国资源战略储备体系及环境安全防护屏障构建进程中肩负着极为关键的使命,期间新建了众多耗能产业,并且开展了外输火电项目等重大工程。这些大规模项目的推进与实施,使得上游地区的能源消耗大幅增加,能源利用与生态环境保护之间的平衡被打破,最终导致能源生态效率出现了下降情形。

3.2 能源生态效率的空间特征

为了描述黄河流域城市能源生态效率的趋势方向,本文基于2008年和2022年能源生态效率所得指标,运用标准差椭圆工具对其进行定量识别。

如表2所示,研究期内能源生态效率的标准差椭圆旋转角变化幅度不大,椭圆方位角θ始终在98o左右,角度变化范围在1o以内,具体由98.014o上升至98.767o,且呈现偏西北—偏东南的分布特征,其重心移动方向相对稳定,表明黄河流域能源生态效率空间分布格局较为稳定。短半轴的长度自2008年的347.902延展至2022年的352.274,长半轴的长度从619.386收缩至612.810。依据半轴长度的变动可以看出,黄河流域城市的能源生态效率在南北向呈现出极为显著的扩散态势,然而在东西向却表现出一定程度的收缩趋势,这一现象充分说明能源生态效率的分布并不均衡,且其方向性特征较为突出。

4 驱动因子时空非平稳性分析

4.1 模型检验与选取

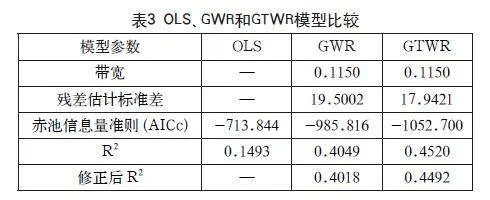

为了提高模型的准确性,本文使用Stata16进行普通最小二乘法回归(OLS)及ArcGIS10.8进行地理加权回归(GWR)两种不同回归方法作为对照,以获取更可靠的结果[12]。本文将时空距离的参数比值调整至1,同时自动优化设置带宽,提高模型的可靠性,并选取赤池信息量准则(AICc)与拟合优度R2同时作为评价参照。由表3可得,GTWR模型AICc最低,R2最高,因此本文选取GTWR模型对黄河流域城市能源生态效率进行估计[13]。

4.2 驱动因子的空间非平稳演变

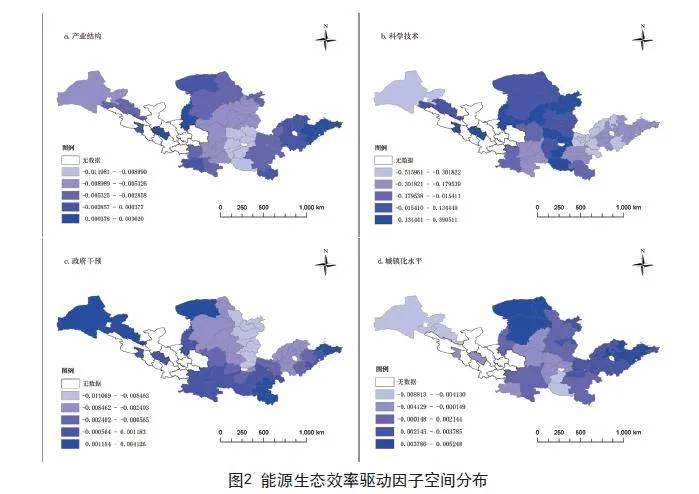

基于模型比较结果,运用GTWR模型对驱动因子进行回归分析,并利用ArcGIS10.8进行可视化分析,得到估计系数的空间分布,如图2所示。

从产业结构来看,下游地区是产业结构的中高值区,而中上游地区则主要分布着低值区。原因在于下游地区已经转变为以绿色产业驱动为主的发展模式,能源生态效率得到提升;上游地区持续发挥本地的自然资源禀赋优势,积极推动清洁能源的开发及利用,有效减少了对环境的破坏。而中游与下游地区的情况则形成明显的反差,重化工企业的聚集和资源型企业的转移导致该地区的污染排放显著增加,这一情况对中游地区提升能源生态效率构成重要限制,成为该地区提升能源生态效率所面临的重大挑战。

从科技投入驱动因子来看,黄河中上游城市存在基础设施建设短板,科技研发所依托的环境欠佳,在对创新要素的汇聚与吸引方面表现出较低的效能,难以形成强大的技术驱动力,对能源生态效率的提升产生显著的抑制效应。而下游地区虽然经济基础较雄厚,但面临严重的环境污染和共同发展的困境,更注重经济增长而非改善生态环境,限制了地区能源生态效率的提升。科研经费投入仅在部分地区表对能源生态效率起到促进作用,如兰州、忻州、临汾等地,通过增加科研经费投入,提高污染治理技术水平,使得当地能源消费结构得以加速转变,能源生态效率的发展得到较为显著的提升。

从政府干预驱动因子来看,高值区主要位于上游与下游地区,通过合理产业布局和控制经济流向,可以提高能源生态效率。低值区主要分布在黄河中游的山西、内蒙古、陕西等地区,这些地区通过放宽环保标准的准入门槛及增加支出等手段追求经济粗放快速增长,这种做法抑制了当地能源生态效率的提升。

从城镇化水平驱动因子来看,高值区主要集中在内蒙古北部和山东北部,这些地区及时抓住机遇,大力进行基础设施和配套设施建设,从而提高了能源生态效率。然而,在甘肃和宁夏大部分地区,城镇化水平与能源生态效率呈负相关,其原因主要为人口的净流出导致劳动力不足,无法满足工业发展需求,经济转型的速度缓慢,对能源生态效率产生了抑制作用。

5 研究结论

本文选取2008—2022年黄河流域的66个地级市作为研究样本,以标准差椭圆、全局莫兰指数及LISA统计量等作为研究工具,深入探究黄河流域城市能源生态效率在时间与空间维度上的演变特性。基于此研究前提,进一步运用GTWR回归模型,针对城市能源生态效率的驱动因子在空间范畴内呈现出的非平稳演变态势展开考察分析,进而得出如下主要研究结论:

(1)就时序演变状况而言,2008—2022年,黄河流域城市总体能源生态效率水平的整体变动轨迹呈现一种先上升、随后下降、再上升的“N”型曲线态势,在整个研究时段内,黄河流域城市能源生态效率的分布格局表现为从下游至上游再到中游依次递减的特征。鉴于黄河流域城市间能源生态效率的这种发展现状差异,有必要依据各地实际情况,采取具有针对性、符合当地特色的策略推动其能源生态效率的提升,从而实现整个流域能源生态效率的优化与均衡发展。

(2)从空间格局分布来看,2008—2022年,黄河流域城市能源生态效率在空间层面展现出显著的不均衡特征,呈现出高值与低值相互交错分布的局面,且其主要分布方向为西北至东南走向。地理位置的不同使得各城市的能源生态效率受到差异化影响,相邻近的城市呈现出连片聚集的态势。此外,伴随城市群内部协作程度的日益加深,一种显著的“极化”现象逐渐显现。因此,为推动整个流域城市能源生态效率的提升,能源生态效率较高的地区应充分发挥自身独特优势,担当起示范样板区域的重任,与中、低效率地区开展全面深入的合作与交流活动,借此逐步缩小地区间的差异,达成辐射与带动周边区域协同发展的目标,进而促进整个黄河流域城市能源生态效率的全面提升与均衡发展。

(3)根据GTWR估计结果,不同的驱动因子在空间上均存在显著的空间非平稳性,其驱动强度和方向也存在差异。因此,为了提高当地的能源生态效率,各地都需要明确其中的关键驱动力,并制定针对性的政策措施,以便更好地实现资源的自由流通与有效分配。同时,积极开展地域间的协调配合,充分发挥各方优势,努力提升各城市的能源使用效率,以实现更高的经济、社会和环境效益,为推动可持续发展目标做出贡献。

参考文献

周敏, 王腾, 严良, 等. 财政分权、经济竞争对中国能源生态效率影响异质性研究[J]. 资源科学, 2019, 41(3): 532–545.

于静, 屈国强. 中国区域生态能源效率与节能减排潜力研究[J]. 统计与决策, 2021, 37(12): 66–69.

赵金辉, 田林, 李思源, 等. 黄河流域能源与环境—经济—生态耦合协调发展研究[J]. 人民黄河, 2022, 44(11): 13–19.

陈菁泉, 刘娜, 马晓君. 中国八大综合经济区能源生态效率测度及其驱动因素[J]. 中国环境科学, 2021, 41(5): 2471–2480.

油建盛, 董会忠, 蒋兵, 等. 长江经济带能源生态效率及驱动因子时空非平稳性[J]. 资源科学, 2022, 44(11): 2207–2221.

张云辉, 李少芳. 数字金融发展能提升能源效率吗[J]. 财经论丛, 2022(3): 47–55.

孙伟. 黄河流域城市能源生态效率的时空差异及其影响因素分析[J]. 安徽师范大学学报(人文社会科学版), 2020, 48(2): 149–157.

Peng B, Wang Y, Wei G. Energy eco-efficiency: Is there any spatial correlation between different regions?[J]. Energy Policy, 2020, 140: 111404.

Andersen P, Petersen N C. A Procedure for Ranking Efficient Units in Data Envelopment Analysis[J]. Management Science, 1993, 39(10): 1261–1264.

江涛, 范流通, 景鹏. 两阶段视角下中国寿险公司经营效率评价与改进: 基于网络SBM模型与DEA窗口分析法[J]. 保险研究, 2015(10): 33–43.

李昕昱,郭光庭,杨韶艳.金融发展视域下黄河流域城市绿色发展效率研究[J].河南师范大学学报(自然科学版),2025,53(1):13-22.

Brunsdon C, Fotheringham A S, Charlton M E. Geographically Weighted Regression: A Method for Exploring Spatial Nonstationarity[J]. Geographical Analysis, 2010, 28(4): 281–298.

Huang B, Wu B, Barry M. Geographically and temporally weighted regression for modeling spatio-temporal variation in house prices[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2010, 24(3): 383–401.