傅 泽 柴宇曦 赵文雅

1(马来西亚思特雅大学商学研究院,吉隆坡 56000)

2(义乌工商职业技术学院创新研究院,义乌 322000)

3(浙江大学宁波研究院,宁波 315100)

4(浙江大学中国数字贸易研究院,杭州 310058)

5(金华职业技术学院,金华 321000)

引 言2022 年10 月,党的二十大报告指出“强化企业科技创新主体地位,发挥科技型骨干企业引领支撑作用,营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境,推动创新链产业链资金链人才链深度融合”。表明国家将企业创新发展置于关键位置,也反映出企业创新之于国家经济高质量发展的必要性。然而,企业创新过程极易受到资源分散性和稀缺性、外部环境不确定性、研发活动高风险性等客观因素影响,对创新效率、创新能力提升产生阻滞作用[1]。世界知识产权组织(WIPO)发布的《2022 年全球创新指数报告》 显示,中国企业创新指数在排行榜中仅排名第11 位,与排名第1 的瑞士、第2 的美国存在明显差距,仍有较大上升空间。因此,如何进一步提升企业创新能力,已成为我国提升全球价值链地位、开展科创革命的关键所在。

对于发展规模、资源属性存在差异的各类企业而言,时常由于缺乏市场支持、技术支持限制创新活动开展,导致企业创新能力、创新速度普遍偏低[2]。作为企业整合与获取内部、外部创新资源的核心路径,产业网络双重嵌入可有效解决企业创新资源匮乏、创新能力薄弱等问题,提高企业创新能力及速度。所谓产业网络双重嵌入,即企业通过内涵式、外延式嵌入同类产业与非同类产业的网络组织,获取更多金融、技术、资本等创新要素的行为过程[3]。企业可借助嵌入产业网络擢取更多创新资源,支持自身开展创新活动,进一步提升企业创新能力。与此同时,作为调整企业创新战略的关键标准和实现创新驱动发展的重要抓手,新型技术追赶可助力企业突破竞争限制、打破技术壁垒,提升自身创新能力。这一过程中,企业通过内涵式、外延式嵌入产业网络,促使自身及时追踪产业领域内新型技术动态,实现新型技术追赶[4]。那么,产业网络双重嵌入、新型技术追赶与企业创新之间存有何种逻辑关系? 解答上述问题有利于填补企业创新能力研究空白,为落实创新驱动战略提供新思路。

现有关于产业网络双重嵌入、新型技术追赶与企业创新的研究,多围绕双重网络嵌入与企业创新、新型技术追赶与企业创新之间的关系分别展开探讨。就双重网络嵌入与企业创新的关系来说,辛琳等(2022)[5]发现,在数字经济背景下社会网络与知识网络嵌入对企业创新绩效存在显着促进作用。许冠南等(2022)[6]基于社会网络理论,将创新生态解构为知识网络与商业网络发现,二者的联通度与支配度对企业创新具有显着正向影响。彭伟华和候仁勇(2019)[7]研究发现,垂直网络嵌入和水平网络嵌入均对企业创新绩效存在显着正向影响。王庆金等(2019)[8]通过调查225 份有效问卷发现,本地网络嵌入和超本地网络嵌入对双元企业创新均具有显着正向影响。另外,所谓新型技术追赶即为追赶前沿技术差距,因而就新型技术追赶与企业创新关系而言,多数学者从新型技术差距与企业创新之间的关系展开论述。卿陶(2021)[9]认为,新型技术差距会显着降低企业创新。游达明与李琳娜(2022)[10]在研究环境规制强度与企业绿色技术创新过程中指出,新型技术差距与企业绿色技术创新之间呈现“U 型” 关系。

总结现有文献可知,当前学界对于产业网络双重嵌入与企业创新关系研究多聚焦于产业网络双重嵌入内部视角,探讨其对企业创新的影响,鲜有学者立足内、外产业网络双重嵌入,探讨其对企业创新的影响以及新型技术追赶的中介效应。同时,鲜有学者深入讨论企业规模不同情况下,产业网络双重嵌入对企业创新的影响。基于此,本文从宏观视角出发,以内涵式、外延式嵌入产业网络为出发点,探讨产业网络双重嵌入与企业创新之间的关系; 通过理论假设与实证分析,探讨新型技术追赶在产业网络双重嵌入与企业创新之间的中介效应,为相关政策制定提供参考依据;进一步关注产业网络双重嵌入对不同企业的影响差异,为推动企业长久发展提供经验证据。

1 理论分析与研究假设1.1 产业网络双重嵌入与企业创新随着市场竞争日益激烈、创新产品复杂性增加,企业有必要转变创新发展模式,持续提升自身竞争优势和市场地位[2]。但部分企业对内缺乏知识共享与价值输入,对外缺乏完备的市场与技术资源,导致自身创新能力不足[11]。作为实现创新知识输入、打破创新信息壁垒的关键途径,产业网络双重嵌入可通过内涵式嵌入与外延式嵌入,有效提升企业创新能力[12]。企业通过内涵式嵌入提升创新能力。内涵式嵌入通过同类产业网络,与同类产业中企业开展创新合作,切实推动企业创新能力提升; 另外,企业通过外延式嵌入提升创新能力。外延式嵌入借助非同类产业网络,助力企业获取更多创新稀缺资源及创新信息,为开展创新活动提供资源支撑。

尚需注意,随着产业网络双重嵌入程度持续深化,企业创新质量与创新成本均会在触及“顶峰” 后逐步降低,最终影响企业创新速度,具体体现在以下两个方面: (1) 创新质量亟需补强。随着产业网络双重嵌入程度不断加深,企业技术创新、产品创新与服务创新数量也将逐渐提高,其发展可能面临技术同质化的“蝴蝶效应”[13],在一定程度上影响企业创新质量,也不利于企业提高创新速度; (2) 创新成本增加。由于产业网络双重嵌入程度不断加深,后发企业将对更多前沿企业进行“创新模仿”,进一步增加企业创新支出成本、缩减企业研发投入成本,导致企业技术创新速度降低。基于此,本文提出假设1 与假设2:

假设1: 产业网络双重嵌入有助于提升企业创新能力。

假设2: 随着产业网络嵌入程度加深,企业创新速度逐步降低。

1.2 新型技术追赶的中介效应依据熊彼特理论,提升技术创新能力既是企业创新资源积累与运用的关键,也是快速创新、充分吸收与有效应用技术的核心[14]。通常,企业创新能力会受到前沿技术差距约束,出现创新风险加剧、创新质量降低现象。若想缩小前沿技术差距,企业需采取新型技术追赶战略,助力自身创新能力提升。所谓新型技术追赶,即指在一段时间内,后发企业利用技术创新缩小或消除与前沿企业间新型技术差距,达到提升自身创新能力目的[15]。也就是说,新型技术追赶可通过为企业创新带来启发性知识,快速优化企业知识存量与质量,打破技术研发路径制约,以此助力企业创新发展。对于后发企业而言,其因技术、经费等问题限制,难以依靠技术创新实现新型技术追赶。而产业网络双重嵌入凭借关键资源集聚水平高、新型动态掌控力强等优势,有效推动企业新型技术追赶,赋能企业创新能力提升。企业通过产业网络双重嵌入可加速新型技术流动,促进关键技术共建共享,助力自身新型技术数量追赶,提升企业创新水平; 另外,企业依托内涵式、外延式嵌入产业网络,既可实现对前沿技术动态掌握,亦可优化企业知识存量,实现新型技术质量追赶,进而赋能创新能力提升。但是需要说明的是,伴随产业网络双重嵌入程度不断深化,后发企业为快速缩短与前沿企业的创新距离,会选择性购买关键技术知识产权,继而形成“技术依赖”,不利于提升自主创新能力。同时,长期性“技术依赖”将阻滞企业技术跃迁,难以与前沿企业新型技术持平,形成技术创新“瓶颈”,制约企业创新速度提升[16]。从这一角度来看,新型技术追赶可能抑制产业网络双重嵌入对企业创新速度的提升效应。因此,本文提出如下假设:

假设3a: 新型技术追赶在产业网络双重嵌入与企业创新能力间起正向中介效应。

假设3b: 新型技术追赶在产业网络双重嵌入与企业创新速度间起负向中介效应。

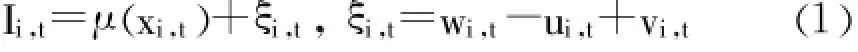

2 研究设定2.1 模型设定为检验产业网络双重嵌入对企业创新能力的影响,同时考虑到异方差与一阶自相关问题,本文选取FGLS(可行广义最小二乘法)构建如下模型:

其中,Corit代表地区i在t年的企业创新能力,Embit为地区i在t年的产业网络双重嵌入程度,Yit代表各控制变量集合,εit为随机扰动项。本文所有回归模型中均控制地区收入情况与年份固定效应。

为验证产业网络双重嵌入对企业创新速度的影响,构建模型(2):

其中,Corgit代表地区i在t年的企业创新速度,其余变量皆与上文一致。

2.2 变量定义(1) 被解释变量: 企业创新(Cor)

在考察企业创新能力时,学界通常采用创新投入指标与创新产出指标进行综合衡量[17]。参考熊凯军(2023)[15]的研究方法,采用“企业创新支出总额/总资产规模” 衡量创新投入能力; 借鉴张皓等(2022)[18]的研究,选取企业专利申请总量作为衡量企业创新产出能力的代理变量。同时,对企业专利申请总量进行加1 后作对数化处理。在此基础上,选择传统投入产出模型进行综合衡量。用(Corgi,t-Corgi,t-1)/Corgi,t-1×100 衡量企业创新速度。其中,t-1 为企业创新速度滞后1 期。

(2) 核心解释变量: 产业网络双重嵌入(Emb)

关于网络嵌入的测度,现有文献主要采用中心性和结构洞衡量[19,20]。延伸至本文,产业网络中心性重点关注产业网络内企业节点对于稀缺资源掌控力和节点间链接程度; 结构洞主要关注产业网络联结强度和资源获取力。其中,对于中心性测算,参考姜博(2020)[21]的测算方法,具体表达式如下:

其中,m为研究期内企业总节点数,a代表目标节点,j代表除a之外全部节点,若a与j具有关系性,则Kaj取值为1,反之为0。

对于结构洞测算,参考彭华涛等(2022)[22]的研究方法,选用产业网络约束系数进行衡量,具体公式如下:

其中,b、j、c为产业网络中的不同节点,Pbj为b节点与j节点间直接关系的联结强度,PbcPjc为b节点通过c节点到j节点间接关系与全部关系的比值,(Pbj+∑cPbcPjc)2代表b节点与j节点在产业网络中的约束系数。

(3) 中介变量: 新型技术追赶(Tech)

参考郑春继与邓峰(2022)[23]的研究方法,选取新型技术差距作为新型技术追赶代理变量,借助各地级市全要素生产率与全国各地级市全要素平均水平差值表征。其中,全要素生产率采用索洛余值法进行核算。假设劳动力(L)与资本(K)为生产要素,构建生产函数如下:

沿用张陈宇等(2020)[24]的研究方法,对生产函数(5) 中σ与ρ进行复算,将模型(5) 变形为:

模型(6) 中,Z为各地级市生产总值,以各省(区、市)GDP 指数折算为2003 年不变价的比值衡量; 在计算资本(K)时,选取各地级市全社会固定资产投资衡量,并将各省(区、市)固定资产投资价格指数平减为2003 年不变价。同时,采用侯欣裕和陈璐瑶[25]的研究方法,对固定资产投资额进行存量化处理。在计算劳动(L)时,借鉴Brandt 等(2014)[26]的研究方法,通过对名义工业增加值进行价格平减得到实际工业增加值。在此基础上,使用企业工业增加值与企业员工总数比值计算各地级市劳动生产率,通过模型(6)计算研究期内各地级市全要素生产率水平。同理,计算出全国范围内全要素生产率水平,得出新型技术追赶水平。

(4) 控制变量

为提高研究结果的准确性与全面性,借鉴吴晓波等[27]、孟庆时等[28]的研究思路,选取如下控制变量: 企业年龄(Year)、企业净利润(Np)、企业资产负债率(Debt)、企业总资产周转率(Ato)、企业现金比例(Cash)①。

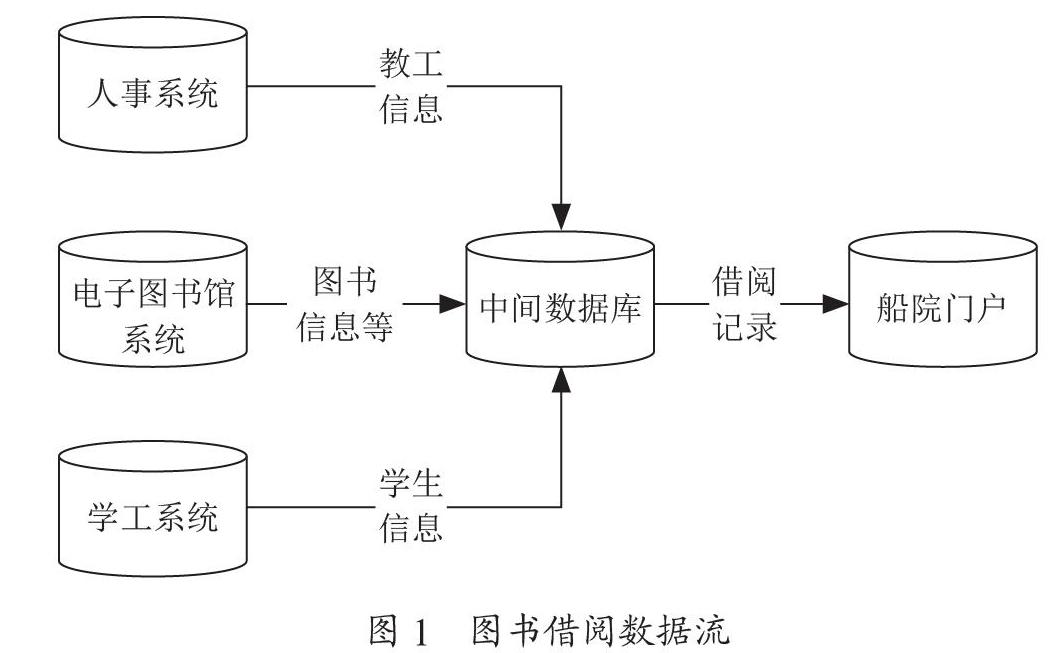

2.3 研究样本与数据来源考虑到数据样本可得性与连续性,选取2003~2021 年沪深A 股上市企业作为研究对象。大部分数据来源于历年《中国城市统计年鉴》、《企业研发情况统计年鉴》、《全国企业创新调查年鉴》、《中国科技统计年鉴》 以及国家统计局、Wind 数据库、国泰安数据库。部分数据来源于《中国高技术产业统计年鉴》 以及CNRDS 数据库、EPS 数据库。对于产业网络双重嵌入数据,根据检索到的专利信息构建产业网络模型,并通过UCINET6.0计算获取产业网络双重嵌入的中心度和结构洞指标。为保证样本数据真实性,进行如下处理: (1)删除控制变量缺失样本; (2) 剔除ST、*ST 和PT企业; (3) 对于缺失值采用插值法补齐。最终得到样本企业539 家,共10241 条数据②。

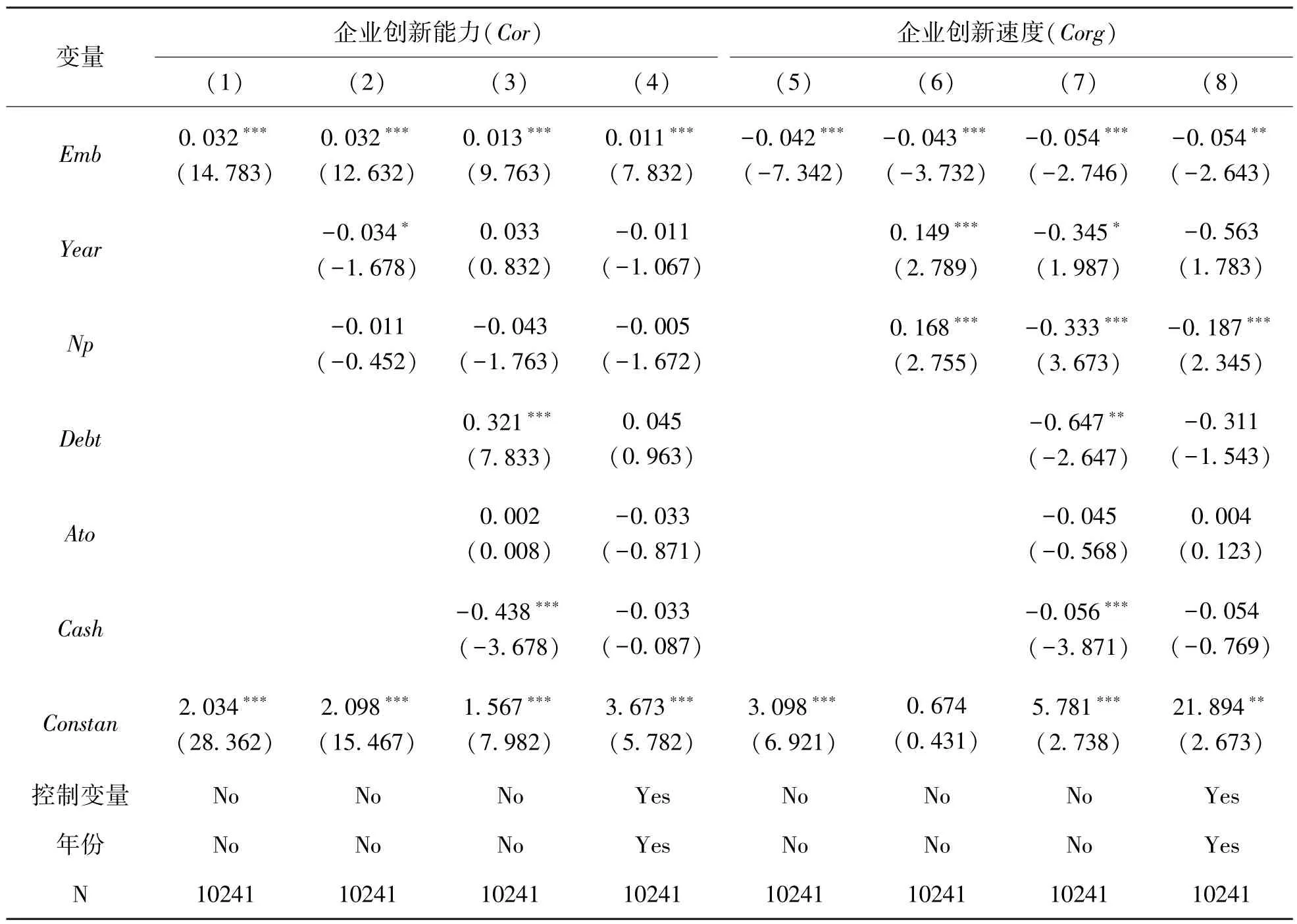

3 实证结果分析3.1 基准回归结果表1 列(1)~(4) 为产业网络双重嵌入对企业创新能力的影响基准回归结果。其中,列(1)为未添加任何控制变量的回归结果。结果表明,产业网络双重嵌入的回归系数在1%水平上显着为正,这意味产业网络双重嵌入会提升企业创新能力,初步证实假设1。列(2)~(4) 为逐步加入各控制变量、年份固定效应的回归结果。结果显示,产业网络双重嵌入的回归系数依然在1%水平下显着为正,说明产业网络双重嵌入可提升企业创新能力,假设1 得证。

表1 产业网络双重嵌入对企业创新的影响

表1 列(5)~(8) 为产业网络双重嵌入对企业创新速度影响的基准回归结果。其中,列(5)为未加入控制变量回归结果。数据显示,产业网络双重嵌入的回归系数在1%水平上显着为负,表明伴随嵌入程度不断加深,产业网络双重嵌入对企业创新速度的提升作用逐渐弱化,假设2 得到初步验证。列(6)~(8) 为逐步加入各类控制变量和年份固定效应的回归结果。结果表明,产业网络双重嵌入(Emb)的回归系数在1%统计水平上显着为负,证明产业网络双重嵌入程度加深会抑制企业创新速度,假设2 得证。

3.2 稳健性检验(1) 内生性检验

为降低内生性问题对研究结果的影响,选取产业网络双重嵌入滞后1 期(l.Emb)作为工具变量,采用Ⅳ-2SLS(两阶段最小二乘法)进行内生性检验。结果显示,产业网络双重嵌入存在显着内生性问题,故应借助工具变量进行验证。弱工具变量检验结果显示,工具变量均拒绝“存在弱工具变量” 的原假设,表明产业网络双重嵌入滞后1 期(l.Emb)并非弱工具变量。数据显示,在借助工具变量进行验证后,结论依旧成立③。

(2) 考虑产业网络双重脱嵌的影响

考虑到研究过程中,部分企业与产业网络间关系逐渐减弱,可能造成产业网络双重脱嵌,影响样本选取随机性与代表性。据此,选取如下方法克服产业网络双重脱嵌对企业创新能力造成影响:①剔除产业网络双重脱嵌样本; ②将是否发生产业网络双重脱嵌作为虚拟变量加入基准模型,若发生产业网络双重脱嵌则取值为1,反之取值为0。稳健性结果与上文结论保持一致。

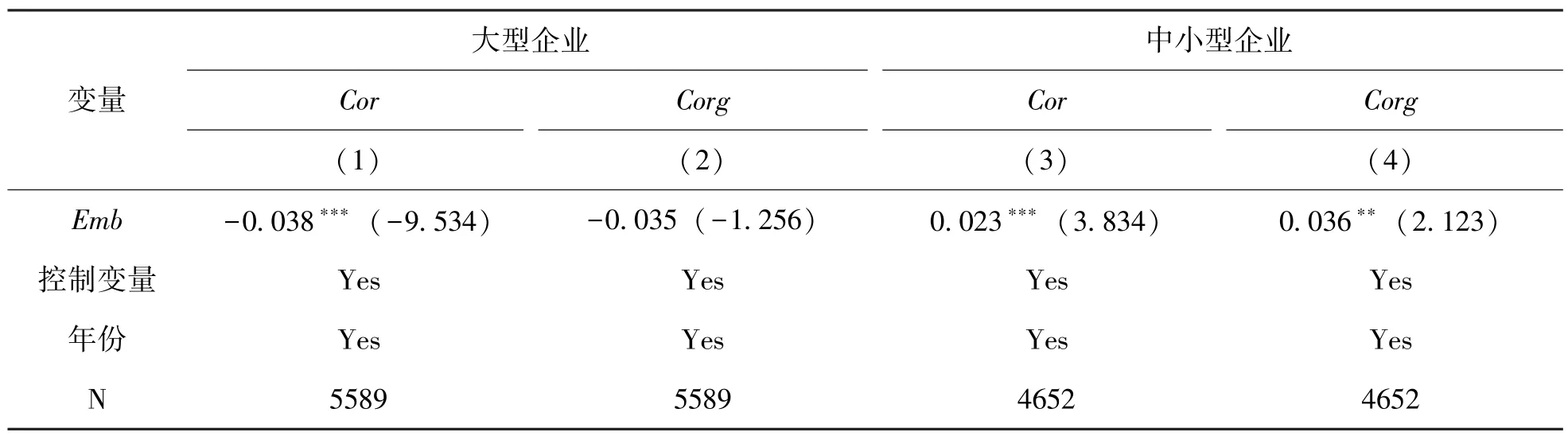

3.3 异质性分析考虑到企业发展规模存在差别,可能导致产业网络双重嵌入对企业创新能力的影响产生差异。依据2011 年工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部颁布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》,将企业分为大型企业(营业额不低于2000 万)和中小型企业(营业额低于2000 万)两组进行异质性分析,具体结果如表2所示。比较表2 列(1) 和列(3) 数据可知,列(1) 中产业网络双重嵌入的系数-0.038明显低于列(3) 中的0.023,意味着,当企业规模越大时,产业网络双重嵌入对企业创新能力推动作用越薄弱。列 (2) 中产业网络双重嵌入系数-0.035未通过1%统计水平检验,说明产业网络双重嵌入对大型企业创新速度影响偏低。

表2 企业发展规模的异质性分析

4 影响机制分析4.1 模型设定构建模型(7)~(9),验证新型技术追赶在产业网络双重嵌入对企业创新能力作用中的中介效应:

其中,Tech代表新型技术追赶。模型 (7)验证产业网络双重嵌入对企业创新能力的影响。模型(8) 检验产业网络双重嵌入对新型技术追赶的影响,若λ1显着为正,表明产业网络双重嵌入可推动新型技术追赶。模型(9) 表示将企业创新能力与新型技术追赶同时加入回归中,若θ2显着,证明结果存在中介效应; 在θ2显着前提下,若θ1显着,证明新型技术追赶具有部分中介效应; 若θ1不显着,证明新型技术追赶起到完全中介效应。

构建模型(10)~(12),验证新型技术追赶在产业网络双重嵌入对企业创新速度作用中的中介效应:

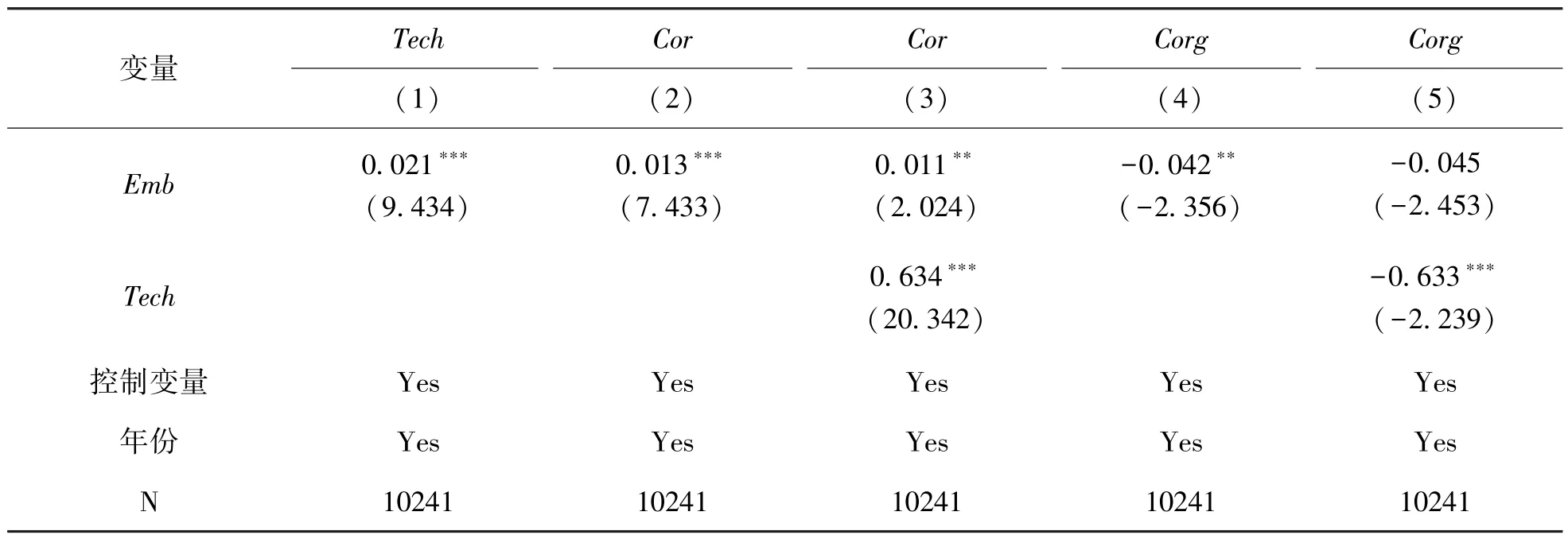

4.2 新型技术追赶的中介影响表3 为新型技术追赶的中介效应检验结果。列(3) 中新型技术追赶(Tech)的系数在1%水平上显着为正,证明新型技术追赶是产业网络双重嵌入促进企业创新能力的中介变量。在控制新型技术追赶的基础上,列(3) 产业网络双重嵌入的系数依旧显着,意味着新型技术追赶存在部分中介效应。

表3 新型技术追赶的中介效应

列(4) 与列(5) 验证新型技术追赶是否为产业网络双重嵌入推动企业创新速度的中介变量。检验结果显示,新型技术追赶是产业网络双重嵌入加速企业创新速度的中介变量。假设3a 得证。在控制新型技术追赶的基础上,列(5) 产业网络双重嵌入的系数依旧显着,意味着新型技术追赶仅发挥部分中介效应。

5 结论与政策启示本文选择2003~2021 年沪深A 股上市企业作为研究对象,实证检验产业网络双重嵌入对企业创新的影响,并从新型技术追赶角度探究二者的传导路径。主要结论如下: (1) 产业网络双重嵌入将显着促进企业创新能力提升,同时产业网络双重嵌入对企业创新速度影响呈现逐步减弱态势,上述结论在一系列稳健性与内生性分析后依旧显着。作为实现创新知识输入、推动技术创新的关键途径,产业网络双重嵌入可通过内涵式嵌入与外延式嵌入,提升企业创新能力。因此,政府部门可充分发挥引领作用,从顶层设计出发,深化产业网络双重嵌入程度,为企业创新提供动能;(2) 产业网络双重嵌入能够通过新型技术追赶,赋能企业创新。究其根本,产业网络双重嵌入可依靠资源合理分配、创新要素共享等优势,助力企业实现新型技术追赶,实现企业创新。因此,政府部门应从缩短新型技术创新周期出发,加快产业网络双重嵌入速度,助力企业创新发展;(3) 产业网络双重嵌入对企业创新的推动作用在中小型企业中更为明显。受获取创新资源及时性、组织决策多样性与技术专用性等因素影响,产业网络双重嵌入对企业创新的影响仅在中小型企业中较为明显。因此,对于这中小型企业而言,应切实发挥自身长处、精准发力,快速提升自身创新水平。基于上述结论,本文提出如下政策建议:

(1) 政策为基,推动产业网络嵌入标准化。政府部门应立足政策部署,推动产业网络双重嵌入标准化。有关部门可围绕内涵式嵌入产业网络进行政策部署,以推动企业间积极交流,为提升企业创新提供政策引导; 另外,政府部门可基于外延式产业网络嵌入进行布局,通过建构产业间各企业科学监管体系,并将产业网络双重嵌入纳入监管范畴,进一步推动产业网络嵌入标准化,助力企业创新能力提升。

(2) 缩短周期,驱动企业创新发展加速化。相关企业应着力缩短自身新型技术追赶周期,助力产业网络创新与自身创新加速发展。政府部门应着力评估企业新型技术吸收能力,明确引进何种新型技术有利于提升企业创新,以此缩短与其他企业新型技术创新时间,加速企业创新升级;另外,政府部门可通过开展在职教育、岗前培训和继续教育等活动,推动劳动者快速掌握新型技术,从而快速缩短新型技术追赶周期,助力企业创新加速发展。

(3) 精准发力,助力创新发展分层化。企业应精准发力,助力自身实现创新发展分层化。对于大型企业而言,企业可根据所处行业特征及发展条件,运用自身掌握的数字技术资源,制定个性化发展战略,进一步提高创新水平。对于中小型企业而言,企业可通过加大员工数字化培训力度,打造多元化、数字化团队,为拓宽自身创新边界夯实人才支撑。不仅如此,企业还可通过合理应用数字化技术、先进技术设备等方式加深嵌入产业网络双重程度,助力创新发展分层化,提升创新水平。

注释:

①考虑到篇幅问题,未列出变量定义,均留存备索。

②考虑到篇幅问题,未列出描述性统计,均留存备索

③考虑到篇幅问题,未列出回归结果,均留存备索。