黄可人韦廷柒(首都经济贸易大学,丰台 100070) (广西科技大学,柳州 545006)

经济增长、产业结构变迁与城乡居民收入差距——基于PVAR模型的动态分析

黄可人1,2韦廷柒21(首都经济贸易大学,丰台100070)2(广西科技大学,柳州545006)

〔摘要〕本文运用PVAR模型研究了我国1998~2012年的经济增长、产业结构变迁与城乡居民收入差距之间的动态关系。研究结果显示:经济增长短期内对城乡收入差距的影响具有缩小作用,但是长期来看,经济增长与城乡收入差距的变动存在相互促进作用;产业结构的调整与城乡收入差距的关系并不一致。产业结构的合理化调整有助于缩小城乡收入差距,而城乡收入差距的变动也存在促使产业结构合理化调整的推动力,产业结构的高级化缺乏缩小城乡收入差距变动的效果,同样当前城乡收入差距的变动不利于产业结构的高级化发展。

〔关键词〕经济增长产业结构城乡收入差距面板VAR脉冲响应GMM估计

引言有关经济增长与收入分配的关系在Kuznets (1955)的研究中已有所揭示。Kuznets通过对18个国家经济增长与收入分配的统计资料进行实证分析后提出“倒U”型假说,之后,众多学者对Kuznets假说展开了广泛的争论,在实证分析基础上进行了检验,证实或否定了该假说,但是,经济增长与收入分配之间存在着密切关联的认识在经济学界已形成共识。Kuznets的研究还注意到经济增长过程中就业结构和产业结构的变化,劳动力在产业结构布局中不断呈现第一产业比重下降,而第二、三产业比重不断上升的趋势,这又将反作用于收入的使用和经济增长与发展机制中的其他环节。

作为发展中国家,中国自改革开放和体制转型的进程启动以来,经济实现了迄今为止持续30多年的快速增长,产业结构中农业在国民经济中所占比重不断下降,工业和服务业比重持续上升。经济增长以及产业结构的变化促进居民收入和生活水平较大幅度的提升。与此同时,居民内部收入的城乡差距却呈现出持续扩大的态势,以城镇居民人均可支配收入与农村居民的人均纯收入之比衡量的城乡收入差距在1978年为2. 57,到了2013年这一比值达到了3. 03。基于这一典型事实背景,对我国经济增长、产业结构以及城乡居民收入差距变化之间存在的动态关系进行研究,有助于清晰了解经济增长对城乡收入差距变动的影响是否符合“倒U”型假说的规律;以及产业结构的合理化和高级化调整对城乡收入差距的影响作用及程度。

1 相关研究文献的回顾收入分配失衡是我国当前经济发展中所面临的重要的社会经济问题。而城乡居民收入差距的持续对总体收入分配失衡的影响较大,是导致中国地区收入差距不断扩大的主要原因(陆铭、陈钊,2004,Sieular等,2007,Ravallion和Chen,2007)。在学术界,许多学者从不同角度对城乡分割的二元结构下的收入差距问题进行了大量的研究。

Lewis (1954)的二元经济理论认为城乡经济发展的不平等将会导致经济中储蓄的提升进而促进经济增长。而Kuznets (1955)的经验研究则进一步触发了国内外众多学者对经济增长与收入分配问题的广泛的讨论(如Frank和Webb,1977,Adelman和Robinson,1988,Anand和Kanbur,1993)。另一方面,作为最大的发展中国家,中国显着的经济增长与城乡收入差距的持续扩大的典型特征事实,吸引国内外学者在Kuznets假说的启发下,以中国为研究样本,对中国自1978年改革开放政策实施后的经济增长与城乡收入差距问题进行了大量的研究。Li和Zou (1998)、Forbes (2000)等的研究认为收入差距能够显着促进经济增长。张定胜(2000)从城乡非均衡发展出发,认为经济的快速发展使城乡之间出现明显的交易效率差异,导致城乡收入差距的扩大。樊纲、王小鲁(2005)实证检验了Kuznets曲线在中国的存在性,发现收入再分配会导致城乡收入差距的扩大。汪同三,蔡跃洲(2006)通过协整理论和格兰杰因果检验,认为城乡收入差距扩大导致重工业投资比重上升,从而加快了经济的增长速度。陈钊、陆铭、万广华(2005)在1987~2001年省级面板数据基础上,运用联立方程和分布滞后模型进行实证研究,结论显示居民城乡收入差距与经济增长呈现负向相关关系。刘荣添(2006)运用面板数据广义矩估计(GMM)的自回归方法,对城乡居民收入差距与人均GDP以及人均GDP对数的关系分别进行回归,实证分析结果表明城乡居民收入差距与经济增长之间呈现出“倒U”变化趋势,符合Kuznets假说。王德文(2005)的分析以1978~2003年全国和分省数据为依据,进行回归分析后得到的结论认为,经济增长对城乡收入差距的影响在不同时间段具有不同的特征。在1980~1990年间,经济增长具有缩小收入差距的效应,而1990~2003年的时间段内经济增长却扩大了收入差距。张红玲(2013)的研究证实经济增长缩小了城乡居民收入差距。

通常来说,经济增长和产业结构之间存在着较强的关联性。在中国经济增长进程中,经济总量不断增加的同时,原来以农业为主的产业结构体系也相应地进行了调整。国内学者结合改革开放后中国经济发展进程中三次产业的变化情况,从产业结构变迁研究视角出发,对中国产业结构动态发展变化与城乡居民的收入差距进行了研究。高霞(2011)根据1952~2008年的数据,在协整检验和Granger因果检验基础上,得到了产业结构变动与城乡收入差距之间存在长期稳定的正向均衡关系和双向因果关系的结论。蔡窻、杨涛(2000)认为1978年以前的计划经济时期实施的重工业优先发展战略造成了城乡收入差距的持续扩大。林毅夫、刘明兴(2003)强调了忽视比较优势,实施赶超为目的的产业政策,导致缺乏竞争力的少数资本密集型得到保护,劳动密集型产业又因为资金投入不足而发展缓慢,加上政府推行赶超战略而实施的歧视性社会政策将会导致了更高的城乡收入差距。林毅夫、陈斌开(2013)的进一步分析认为政府部门推行优先发展重工业的赶超战略,导致单位资本对劳动力吸纳能力减少,降低劳动力的需求水平,农业从业人员增加导致均衡工资水平下降,扩大了城乡收入差距。毕先萍、简新华(2002)的实证研究认为在经济转型时期,所有制结构与产业结构的结构性反差是收入差距扩大的重要原因。苏雪串(2002)则将收入差距扩大的重要原因归结为产业结构的升级。刘叔申,吕凯波(2011)对我国省际面板数据的实证分析表明第一、二产业的发展能够有效缩小城乡收入差距。

从上述研究文献来看,一方面,关于经济增长、产业结构与城乡收入差距关联关系的研究并未形成普遍一致的结论,研究者选取研究视角的不同、实证分析选取数据的差异等都会带来不同甚至对立的研究结论;另一方面,在研究方法上,主要集中于经济增长与城乡收入差距、产业结构与城乡收入差距两者间静态的实证分析,有的文献即使采用时间序列数据,也是通过协整等方法考察相关变量之间存在的长期动态关系。与已有文献不同,本文所选取的PVAR的实证方法,融合了面板数据分析和VAR模型的优点,控制了不可观测的个体异质性。同时,PVAR模型的构建特征既能通过脉冲响应研究经济增长、产业结构调整变动与城乡收入差距变化的短期动态关联性,可以较好地研究变量的动态调整过程,提供选取的变量之间的脉冲响应图也可以直观考察某一变量变化给其他变量带来的冲击的传导机制;方差分解还能研究相关变量的长期贡献。

2 模型设定、变量选取与数据说明2. 1模型及方法

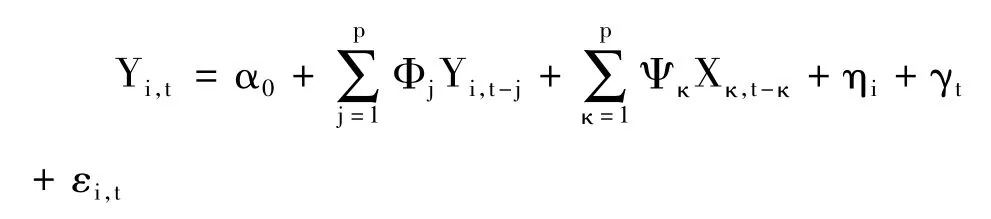

相对于时间序列分析中VAR模型需要具备较长时间跨度的要求,PVAR模型能够处理现实中大量存在的时间跨度较短的短面板数据(“大N 小T”型面板数据),因此在许多研究领域得到了广泛应用。此外,PVAR模型还能在控制模型中不可观测的个体异质性的同时,分析面对冲击时模型各变量的动态反应,揭示相关变量之间存在的动态关联关系。面板VAR模型的研究发端于Chamberlain (1983)基于混合数据进行的开创性研究,Holz-Eakin等(1988)、Peasan和Smith (1995)、McCoskey和Kao (1998)、Blinder等(2003)理论计量经济学家对模型估计方法做出了进一步的发展和完善。PVAR模型的一般形式如下所示:

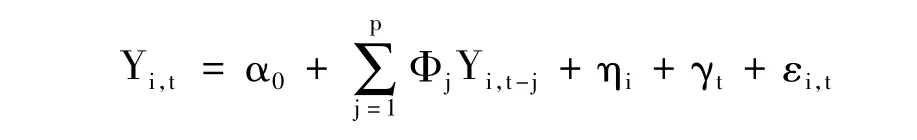

式中,i代表不同个体,t表示不同时期;α0为截距,Φj,Ψκ为回归系数矩阵,p代表变量的滞后阶数;ηi和γt为固定效应和时间效应,εi,t为模型的随机扰动项; Yi,t为内生变量,Xκ,t为外生变量。通常情况下,在实证分析中对研究涉及的相关变量不再区分为内生变量还是外生变量,均视为内生变量,因此实证分析采用的PVAR模

PVAR模型的估计方法包括3个部分:模型参数的GMM估计、脉冲响应函数(IRF)以及预测误差的方差分解。对于模型参数的GMM估计,考虑PVAR模型的结构特征,对其进行估计时,需要先消除模型的固定效应ηi和时间效应γt。首先通过面板数据的截面均值差分方法消除时间效应;其次,考虑到PVAR模型中滞后变量与随机扰动项之间存在相关性,采纳Arellano和Bover (1995)提出的“前向均值差分”方法(Helmert过程)消除个体效应,以避免通常使用的“平均值差分”方法可能带来的偏误,并且使得转换后的变量与内生滞后变量的正交性不变,进而与随机扰动项无关。之后,将滞后变量作为工具变量(IV),采用广义矩估计(GMM)对PVAR模型进行估计,分析模型各变量之间在长期内相互影响的关系。进一步地,在PVAR模型参数估计基础上,通过脉冲响应函数(IRF)可以观察内生变量的冲击对变量自身及其他内生变量的影响;预测误差的方差分解的方法衡量引起内生变量变动的误差变异数中每一个内生变量正交单位冲击的贡献比例。脉冲响应函数(IRF)以及预测误差的方差分解更加直观反映各个变量之间存在的动态关系以及影响程度的大小。

2. 2变量选取

本文研究重点在于分析经济增长、产业结构与城乡居民收入差距的动态关系,结合已有研究文献,选择的变量及说明如下:

城乡居民收入差距(urgap),在本文的实证分析中,我们采用多数文献的方法,以城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比,也即是城乡居民收入比来测度城乡收入差距。

经济增长水平(rgdp),本文采用GDP增长率衡量经济增长水平。为了消除通胀因素的干扰,在计算时将GDP名义增长率减去同期通货膨胀率型如下:

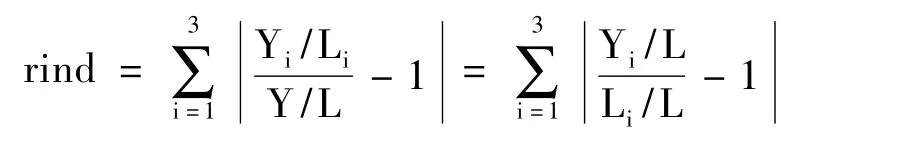

上式中,Y与L表示产值和就业水平,i表示三次产业。上式计算得到的rind值越小,表明产业结构的合理化程度越高。产业结构的动态升级使用产业结构的高级化水平(upind)来反映,主要表现为产业结构的服务业化倾向(产业结构的软化),在本文中使用第三产业的产值与非农产业的产值之比来反映产业结构的高级化水平。

2. 3数据说明

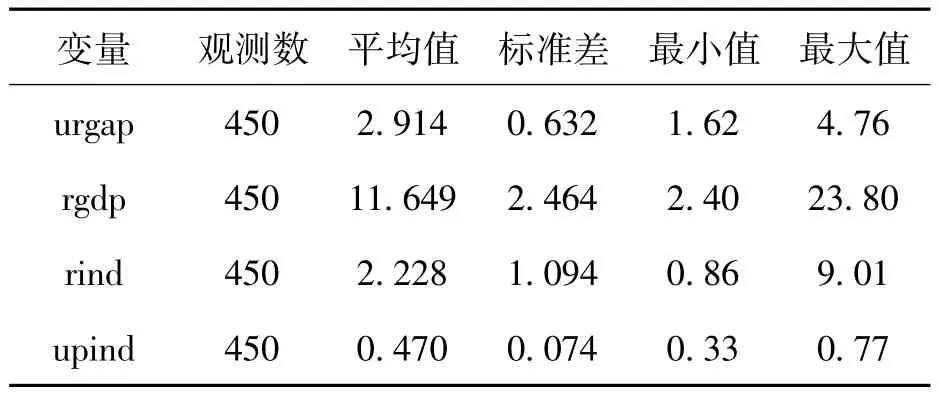

本文的实证分析收集了中国大陆除西藏以外的各省、直辖市以及自治区1998~2012年的省级面板数据。数据主要来源于《新中国六十年统计资料汇编》、历年《中国统计年鉴》以及各省、直辖市、自治区各年份的统计年鉴,部分数据来源于国家统计局网站以及各省区统计局的统计网站。所选取变量的统计特征描述如表1所示。得到真实的GDP增长率,以此来反映经济的实际增长水平。

产业结构变迁是一个长期的动态演进过程,主要表现为国民经济中产业结构的合理化调整以及产业结构的高级化。为了全面刻画这一动态过程,本文引入两个变量进行描述。产业结构的合理化(rind)衡量了三次产业之间的协调程度,使用三次产业的产值结构与就业结构的偏离程度进行衡量,计算公式如下:

表1 变量的统计特征描述

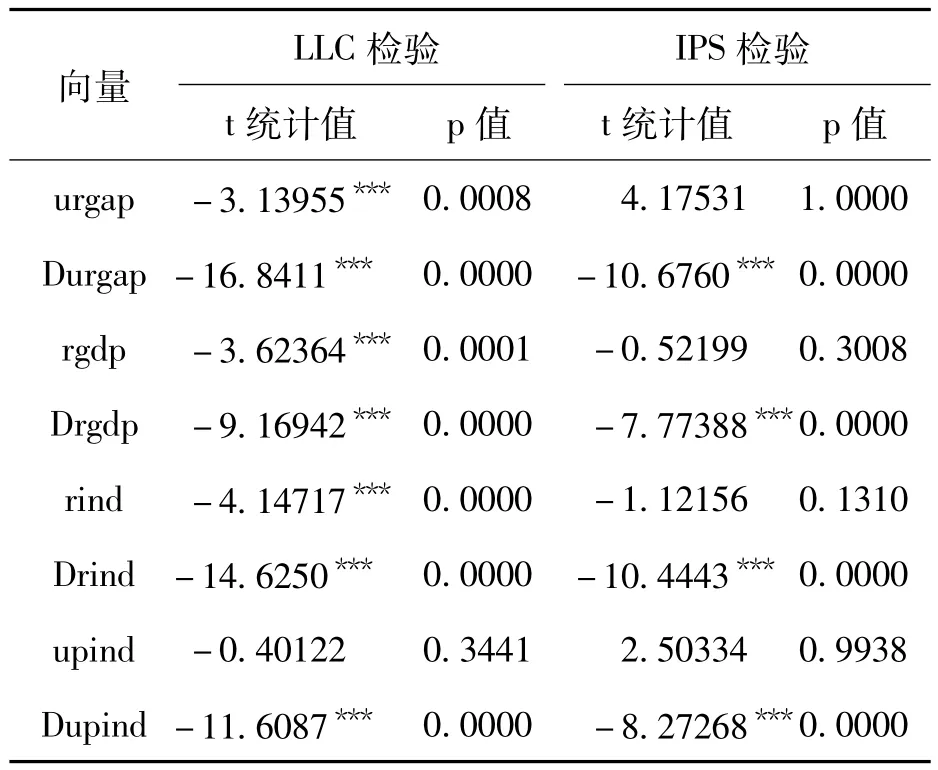

3 实证分析3. 1面板单位根检验

在进行实证分析前,为了避免出现伪回归或虚假回归,面板数据必须满足平稳性的前提条件,因此需要对PVAR模型中所涉及的各个变量进行面板单位根检验。本文采用LLC检验和IPS检验这两种面板数据单位根检验方法,在这两种检验方法中,LLC检验属于同质面板单位根检验,IPS检验属于异质面板单位根检验。采用上述两种方法进行检验时,根据赤池信息准则(AIC)值最小的原则来确定最佳的滞后期数。从表2所示的检验结果可以看出,4个变量的原序列不能完全通过LLC和IPS检验,是非平稳的,但经过一阶差分后平稳。因此这4个变量存在一阶单整。在接下来的PVAR模型估计中,将上述一阶差分后4个变量Durgap、Drgdp、Drind、Dupind引入PVAR模型。就经济意义来看,一阶差分后的4个变量与原变量相比并未发生改变。

表2 向量单位根检验结果

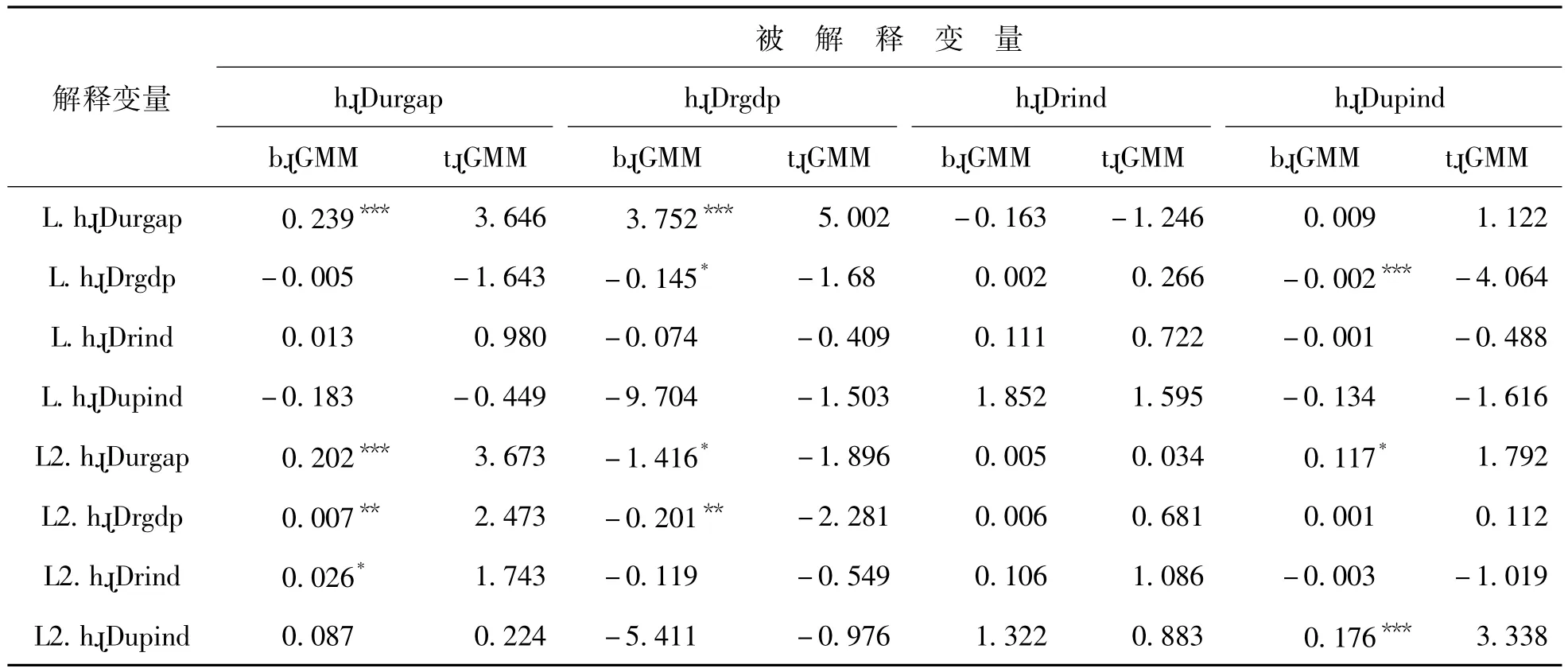

3. 2 PVAR模型GMM估计结果

通过单位根检验各变量的平稳性之后,对PVAR模型进行GMM估计还需首先确定模型滞后阶数。对滞后阶数的选择综合考虑AIC、SIC准则以及PVAR模型的收敛趋势,选取滞后阶数为二阶对PVAR模型进行估计。估计过程在stata12. 0软件中完成,方法与运行程序参考了Inessa Love (2006)及其编写的stata程序。在进行helmert变换后通过GMM估计得到的结果如表3所示:

表3 PVAR模型的GMM估计结果

在表3所列的PVAR模型进行GMM估计结果中,hDurgap、hDrgdp、hDrind以及hDupind分别为各相应变量经过helmert变换,消除个体效应后的序列; bGMM和tGMM分别为被解释变量相对于解释变量的回归系数及t统计值。

表3第2列反映了经济增长与产业结构调整对城乡收入差距的影响。可以看出,Drgdp的滞后二期与当期的Durgap有正向关系,其影响值为0. 007,在5%的水平下显着,但是Drgdp的滞后一期与当期Durgap存在负向关系; Drind滞后一期和滞后二期对城乡收入差距的影响为正,但是鉴于Drind的数值特征(数值越大,产业结构越不合理),表明了产业结构的合理化调整在滞后一期和滞后二期均对城乡收入差距起到了抑制作用;产业结构的高级化Dupind对城乡收入差距Durgap的影响在滞后一期是具有负效应,而在滞后二期时产生正向冲击效应,两者之间的变化表现出一定的复杂性。

从表3的其他列系数中,我们可以看出城乡收入差距对经济增长以及产业结构调整的动态影响,从第4列可以看出,Durgap的滞后一期在1%的显着性水平上对Drgdp产生正向影响,Durgap的滞后二期在10%的显着性水平上对Drgdp产生负向影响。第6列和第8列反映了城乡收入差距的变化对产业结构调整变动的影响。从GMM回归系数可以发现,在滞后一期内,城乡收入差距的变化会对产业结构合理化调整产生负向影响,对产业结构的高级化发挥正向效应;从较长的滞后期来看,城乡收入差距的变化对产业结构合理化和高级化均产生正向影响。

然而,就结构特征来说,PVAR模型是动态的模型,因而表3中单个变量系数的意义以及其变化对其他变量产生的影响是很难确认的,也即是表中系数的大小以及显着性水平并不能完全反应变量间的相互关系。因此在实证分析中需要进一步对PVAR模型进行脉冲响应和方差分解分析。

3. 3脉冲响应分析

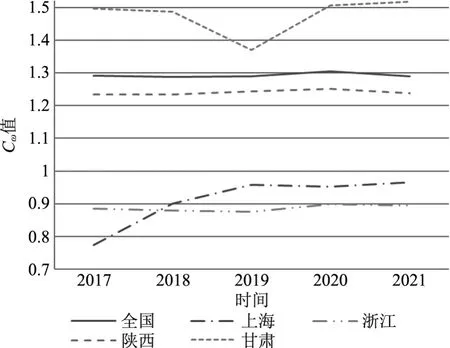

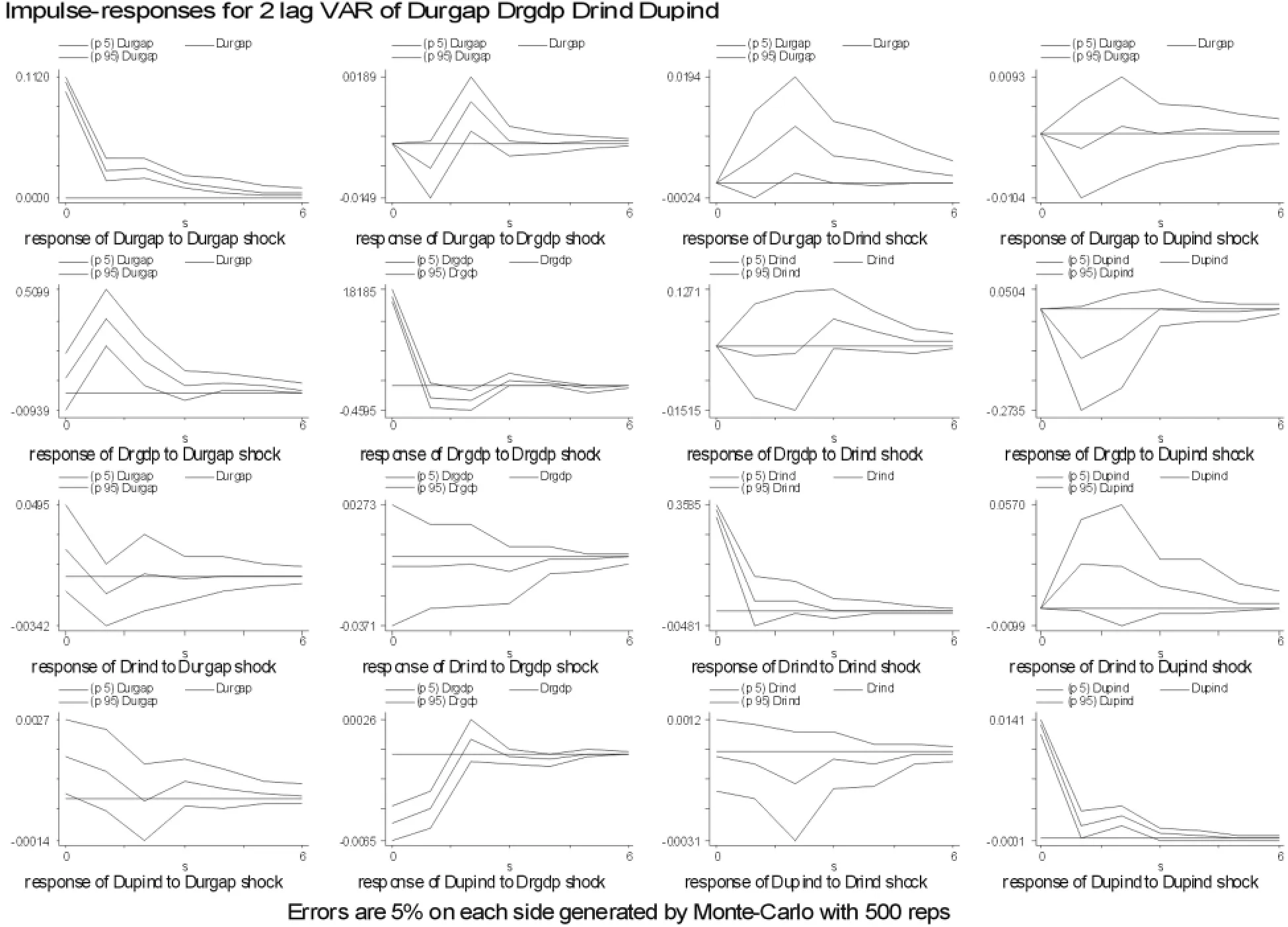

通过脉冲响应函数,可以直观刻画出某个变量的冲击对其他变量带来的影响以及相关变量对冲击的反应。图1为PVAR模型的脉冲响应图,该图通过蒙特卡洛(Monte Carlo)实验模拟500次后得到。具体分析了各个内生变量随机扰动项上加上一个标准差单位大小的冲击对其他内生变量当期值和未来期值产生的影响。图中各个脉冲响应图的横轴表示冲击作用的响应期数,本文和大部分文献一样,考察了响应期数为6期的变化情况,纵轴则代表了内生变量对相应变量冲击的响应程度,从脉冲响应图可以看出,所有变量的脉冲响应经过6期后均呈现收敛趋势,表明本文所构建的PVAR模型是稳健的。

图1 PVAR模型的脉冲响应图

在图1的脉冲响应图中,第一行反映了变量Durgap一个标准差的冲击下对其自身的影响以及其他3个内生变量Drgdp、Drind、Dupind的一个标准差的冲击对Durgap产生的影响。从脉冲响应图可知,Durgap在自身一个标准差的冲击下,经过6期后影响趋向于0。Drgdp的脉冲冲击对Durgap产生负向影响在第一期的效应达到-0. 0077后出现回调,呈现正向影响但逐步减弱,累积的冲击效应为0. 0016,表明经济增长尽管短期内可能缩小城乡收入差距,但是从整体来看经济增长对城乡收入差距扩大没有起到较强的抑制作用。产业结构调整对城乡收入差距变化的影响方面,Drind的冲击对Durgap产生的影响始终为正,在第二期达到最大效应0. 0065后随时间推移收敛于正的均衡值,说明产业结构的合理化有助于持续抑制城乡收入差距,Dupind的冲击在第1期对Durgap产生负向的影响,效应为-0. 0027,之后在第2期开始产生正向变化,经过一定调整在第3期后逐步收敛于正的均衡值,表明产业结构的高级化对城乡收入差距的影响在短期内具有不确定性,但是冲击累积效应达到0. 0013,表明长期内产业结构的高级化缺乏缩小城乡收入差距变动的效果。

从其它各行的脉冲响应图中,可以观察城乡收入差距对经济增长与产业结构合理化及高级化调整产生的影响。第二行第一列的脉冲响应图反映Drgdp对Durgap的一个标准差的冲击的反应。从图可知,正向冲击效应在第一期达到最大值0. 3788后逐步下降至第六期的0. 0693,意味着城乡收入差距的扩大促进了经济的增长。第三行以及第四行的第一列的脉冲响应图分别反映了Drind、Dupind对Durgap的一个标准差的冲击的反应。Drind对Durgap的冲击效应从初始阶段的0. 0103下降至第一期的-0. 0204,经过6期后,累积效应为-0. 0618,表明城乡收入差距的变动在一定程度上促进了产业结构的合理化调整; Dupind对Durgap的冲击效应表现出持续下降的收敛趋势,表明城乡收入差距的变动阻碍了产业结构高级化调整的进程。

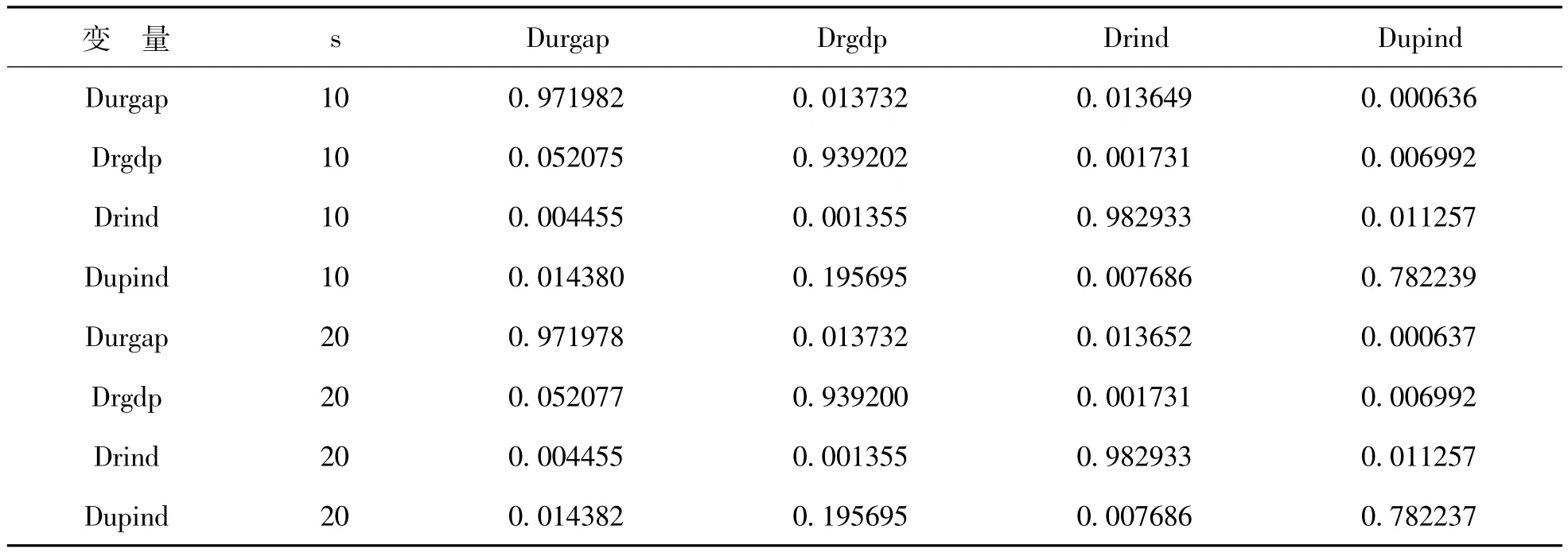

3. 4方差分解

方差分解结果能够反映出对模型中内生变量产生冲击的随机扰动的相对重要性,可以进一步度量结构冲击对内生变量变化的贡献度大小。从表4的方差分解结果可以看出,就城乡收入差距而言,除了自身影响外,经济的快速增长对城乡收入差距的贡献度达到了5. 2%左右,产业结构合理化对城乡收入差距的贡献度达到1. 4%,而产业结构升级对城乡收入差距的贡献度较小;从城乡收入差距对经济增长以及产业结构调整来看,其对经济增长的贡献度基本稳定在1. 37%,对产业结构合理化和高级化的贡献度分别为1. 36%以及0. 006%,表明城乡收入差距的持续扩大,未能有效改变我国城乡分割的二元经济结构,对经济增长以及产业结构合理化和产业结构升级的促进作用还不太明显。

表4 方差分解表

4 结论与政策建议本文通过构建PVAR模型,对1998~2012年全国各省区(除西藏外)的经济增长、产业结构变动与城乡收入差距的动态变化进行研究。通过GMM估计和脉冲响应分析以及方差分解可以概括得到如下的结论: (1)经济增长与城乡收入差距之间具有双向关系,尽管短期内经济增长可能抑制城乡收入差距的扩大,但是长期来看,经济增长与城乡收入差距的变动存在相互促进作用,在一定程度上表明目前我国经济增长与收入分配还处于Kuznets“倒U”型曲线的上升阶段; (2)产业结构的合理化和高级化调整与城乡收入差距的关系并不一致。产业结构的合理化调整有助于缩小城乡收入差距,而城乡收入差距的变动也存在促使合理化调整产业结构的推动力;从脉冲响应和方差分解结果来看,产业结构的高级化缺乏缩小城乡收入差距变动的效果,同样当前城乡收入差距的变动不利于产业结构的高级化发展; (3)经济增长、产业结构调整与城乡收入差距的相互影响程度还不太显着。尽管党的十六大之后推行城乡协调发展战略,但是城乡二元分割经济结构并未产生根本性改变,而户籍制度的存在阻碍了劳动力在城乡之间的自由流动,城乡的差距依旧是我国当前改革面临的最大社会问题;在产业结构上,经过多年经济发展,非农产业在国民经济结构中比重稳步上升,产业结构的调整促进了三次产业之间的发展趋向合理化,但是除北京、上海等少数省市外,产业结构的合理化和高级化程度并不高,因此产业结构高级化对缩小城乡收入差距的推动作用并不显着。

基于此,在今后经济发展进程中,要改变当前城乡收入差距不断扩大的局面,需要综合考虑经济增长与产业结构的调整的影响,有效利用三者之间具有的内在联系,制定针对性的政策,才能获得满意的效果。具体而言,在推动经济进一步发展的同时,还需持续改变城乡二元经济结构,推进城乡经济协同发展,在经济增长中促进城乡居民收入差距的收敛;在产业结构方面,应在坚持市场主体地位的同时,充分发挥市场功能,在政府制定科学合理的产业政策的指引下,对产业结构进行优化调整,推动产业结构的合理化和高级化,在此基础上改善当前城乡收入差距的现状。

参考文献

[1]Sicular,Terry,Ximing Yue,Bjorn Gustafsson,and Shi Li.The Urban-Rural Income Gap and Inequality in China[J].Review of Income and Wealth,2007,53 (1) : 93~126

[2]Ravallion,Martin,Shaohua Chen.Chinas (Uneven) Progress Against Poverty[J].Journal of Development Economics,2007,82 (1) : 1~42

[3]Inessa Love,Lea Ziccino Financial Development and Dynamic Investment Behaviour: Evidence from Panel VAR[J].The Quarterly Review of Economics and Finance,2006,46: 190~210

[4]Arellano M,Bover O.Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error Component Models[J].Journal of Econometrics,1995,68: 29~51

[5]蔡文,杨涛.城乡收入差距的政治经济学[J].中国社会科学,2000,(4) : 11~22

[6]陆铭,陈钊.城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距[J].经济研究,2004,(6) : 50~58

[7]刘荣添,叶民强.中国城乡收入差异的库兹涅茨曲线研究[J].经济问题探索,2006,(6) : 9~13

[8]汪同三,蔡跃洲.改革开放以来收入分配对资本积累及投资结构的影响[J].中国社会科学,2006,(1) : 4~14

[9]陈钊,陆铭,万广华.因患寡,而患不均——中国的收入差距、投资、教育和增长的相互影响[J].经济研究,2005,(12) : 4~14

[10]王德文.中国经济增长能消除城乡收入差距吗?[J].经济社会体制比较,2005,(4) : 13~21,110

[11]张红玲.中国经济发展缩小城乡收入差距了吗?——基于省级面板数据[J].湘潭大学哲社版,2013,(6) : 40~44

[12]余菊.科技进步、教育投入与城乡收入差距——来自中国省际面板数据的经验证据[J].工业技术经济,2013,(1) : 130~136

[13]黄婷.论城镇化是否一定能够促进经济增长—基于19国面板VAR模型的实证分析[J].上海经济研究,2014,(2) : 32~40

[14]王少国.城乡居民收入差别的合理程度判断[J].财经科学,2006,(4) : 69~75

[15]毕先萍,简新华.论中国经济结构变动与收入分配差距的关系[J].经济评论,2002,(4) : 59~62

[16]高霞.产业结构变动与城乡收入差距关系的协整分析[J].数学的实践与认识,2011,(12) : 120~128

(责任编辑:王平)

Economic Growth,Industrial Structure Change and the Income Gap between Urban and Rural Residents——Dynamic Analysis Based on PVAR Model

Huang Keren1,2Wei Tingqi2(1.Capital University of Economics and Business,Fengtai 100070,China; 2.Guangxi University of Science and Technology,Liuzhou 545006,China)

〔Abstract〕This article uses the PVAR model to study the dynamic relationship between economic growth,industrial structure change and the income gap between urban and rural residents in China during 1998-2012.Research results show: economic growth has reduced the short-term impact on the income gap between urban and rural areas,but in the long term,changes in economic growth and income gap between urban and rural areas promote each other; however,industrial structure adjustment is not consistent with the income gap between urban and rural areas.Industrial structure rationalization can help to narrow the income gap between urban and rural areas,and changes in the income gap between urban and rural areas also have driving force to promote the rationalization of industrial structure; industrial structure upgrading lacks the effect of narrowing the income gap between urban and rural areas,and the change of income gap between urban and rural areas is not conducive to the upgrading of the industrial structure.

〔Key words〕economic growth; industrial structure; urban and rural income gap; panel VAR; impulse response; GMM estimation

作者简介:黄可人,首都经济贸易大学经济学院博士研究生,广西科技大学教师。研究方向:经济增长与收入分配理论。韦廷柒,广西科技大学社会科学学院教授,硕士生导师。研究方向:社会主义市场经济理论。

基金项目:国家社科基金一般项目(项目编号: 12BDJ028)。

收稿日期:2016—01—08

〔中图分类号〕F121. 3; F224

〔文献标识码〕A

DOI:10.3969/j.issn.1004-910X.2016.04.018