任晓聪苏 妍(辽宁大学,沈阳 0036) (山西财经大学,太原 030006)

中部地区城镇化对经济增长的影响研究

任晓聪1苏妍21(辽宁大学,沈阳110036)2(山西财经大学,太原030006)

〔摘要〕城镇化是中国扩大内需的最大潜力,城镇化水平和经济增长本质上是相互影响的内生化过程。本文通过研究城镇化对中部地区的影响,发现中部地区城镇化水平与经济增长之间呈现出倒U型非线性关系。即按照目前的城镇化发展模式,随着城镇化率的继续提高,中部地区的经济增速会放缓。本文建议要通过推进新型城镇化,实现中部崛起。

〔关键词〕中部地区城镇化经济增长内生性

1 城镇化促进经济增长的内在逻辑分析城镇化之所以能够促进经济增长,主要源于二元经济结构下的劳动力转移、城镇人口增加带来的聚集效应以及扩大内需3个方面。

1. 1二元经济结构下的劳动力转移

城镇化对经济增长的促进作用,首先体现为城镇化的推进过程加速了二元经济结构下的劳动力转移过程。刘易斯等认为工业部门是经济增长的主要动力,而二元经济结构下的人口迁移(城镇化)为工业部门增加了要素(劳动力)供给,所以城镇化促进了经济增长。对我国而言,农业产出还远低于非农产出,因此,推进城镇化,加速农业过剩劳动力向非农产业转移可以促进经济增长。

1. 2内生经济增长的聚集效应

人口聚集指人口在空间上由分散到集中,由稀疏到密集的社会经济现象。城镇化使人口聚集,进而对经济产生影响,包括:促进分工、知识溢出以及规模经济。

1. 2. 1促进分工

第一,人口聚集促进了分工的发展。人口的聚集使企业的分工成为可能并进一步发展。人口的聚集也意味着企业的聚集,大量企业聚集之后,会涌现出更专业化的、生产中间产品的企业。于是,企业能够专注于生产的某一环节,不断提高生产效率,同时,将并不具备优势的其他生产环节交付他人处理,大大降低了产品的生产成本。这同样也适用于服务产品。

1. 2. 2知识溢出

人口聚集能够产生明显的知识溢出效应。知识的传导机制随着地理距离的增加而不断衰减,城市人口聚集使得知识溢出效应更为明显。一方面,人口向城镇集中有利于科学技术知识的积累和交流,有利于促进技术创新和技术扩散。城镇成为创新和人力资本的主要积聚基地。另一方面,人口聚集也促进了劳动力之间的相互学习和竞争。

1. 2. 3规模经济

人口聚集会形成规模经济。在一定空间范围内,人口适度聚集自然就会形成规模经济,成本得到大幅降低。对企业而言,生产成本也得以降低,密集的工厂和居住区,能够更节约地使用土地。同时,运输成本得以降低。对个人而言,在更大的劳动力市场上,个人能较快地找到工作。

1. 3消费需求理论

1. 3. 1马克思的消费理论

消费分为两种形式,生产消费和个人消费。其中,前者又可以分为生产资料消费和劳动力消费,可以理解为资本投入和劳动力投入。后者又可以分为资本家的个人消费和工人阶级的个人消费。从个人角度而言,个人消费是非生产性的,而对整体社会而言,个人消费实现了他人产品的价值,促进了生产,增加了社会财富。

1. 3. 2凯恩斯的需求理论

凯恩斯认为有效需求(投资需求以及消费需求)对经济增长有重要作用。有效需求不足将会失业:总供给超过总需求,产能过剩,加上短期内工资价格具有粘性,所以导致失业,总产出下降。在凯恩斯交叉中,计划支出等于消费、计划投资和政府购买之和,当消费需求增加,计划支出水平大于生产水平时,企业的存货会减少,企业会雇佣更多的工人,投入更多的设备生产,产出水平上升。

2 城镇化对中部地区经济增长的实证分析2. 1模型设定及指标选择

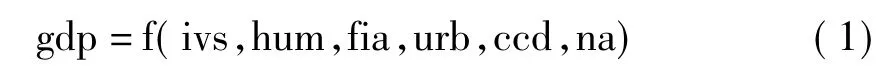

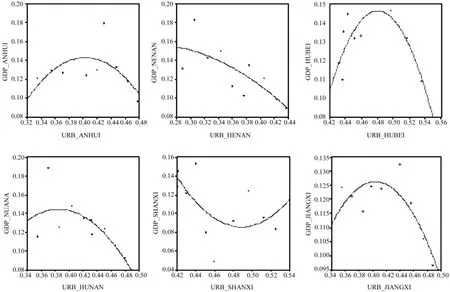

经济增长过程会受到诸多因素的影响,在参照国内外学者对影响经济增长指标选取的基础上,本文拟采用人均固定资产投资(ivs),人力资本水平(hum)、城市分散程度(ccd)、人口城镇化水平(urb)、非农就业比例(na)等为影响经济产出的主要因素,建立如下模型:

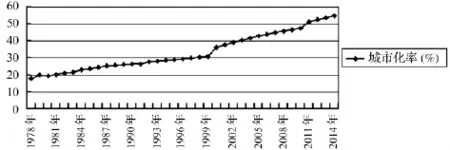

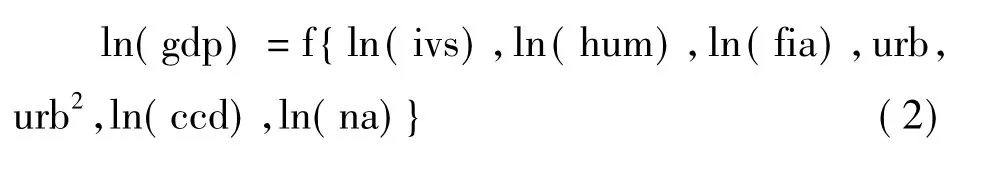

本文用Eviews做出2004~2013年中部各省的实际人均GDP增长率与城镇化水平的散点图并画出回归曲线(图1),可以发现,人均GDP增加与城镇化水平呈现出非线性的倒U型关系。

考虑到本文要分析的是人口城镇化对经济增长的影响,故对绝对值变量采取对数,而人口城镇率等比例变量则保持不变,最终确认的模型如下:

图1 中部六省城镇化水平与经济增长速度散点图

2. 2数据来源及说明

数据来源于2004~2013国家统计年鉴,各省市统计年鉴。其中,gdp采用2000年各省份不变价格计算,人均固定资产投资根据固定资产价格指数,剔除了价格变动,也以2000年为基期。

表1 变量说明

2. 3检验及结果分析

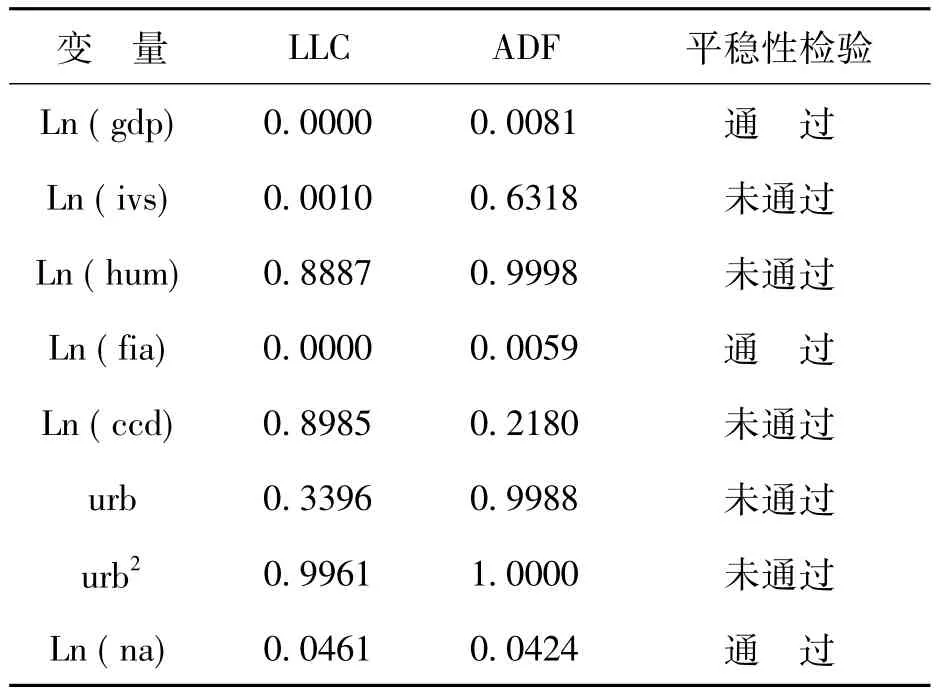

第一步,对所有变量序列进行平稳性检验,得到以下结果:

表2 平稳性检验

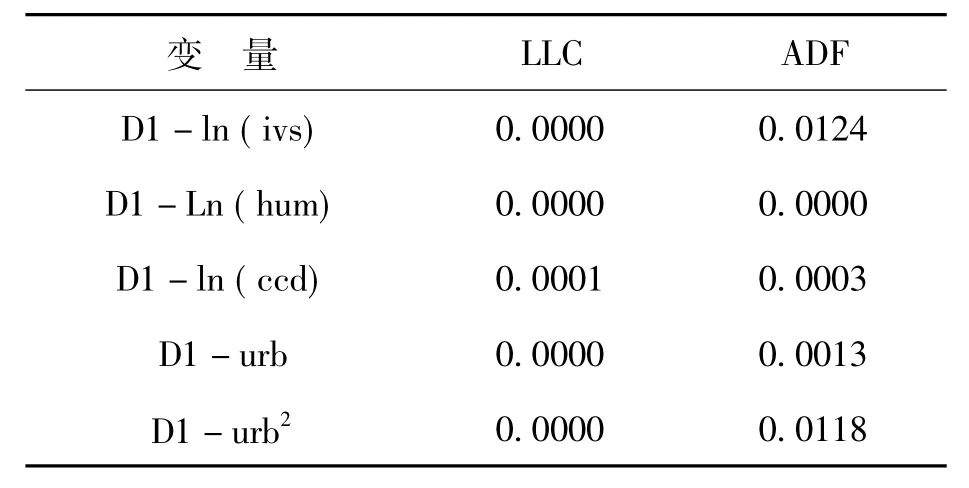

对序列进行差分或去对数使其成为同阶序列,对变换后的序列进行回归,如下:

表3 平稳化处理(D1 =一阶差分)

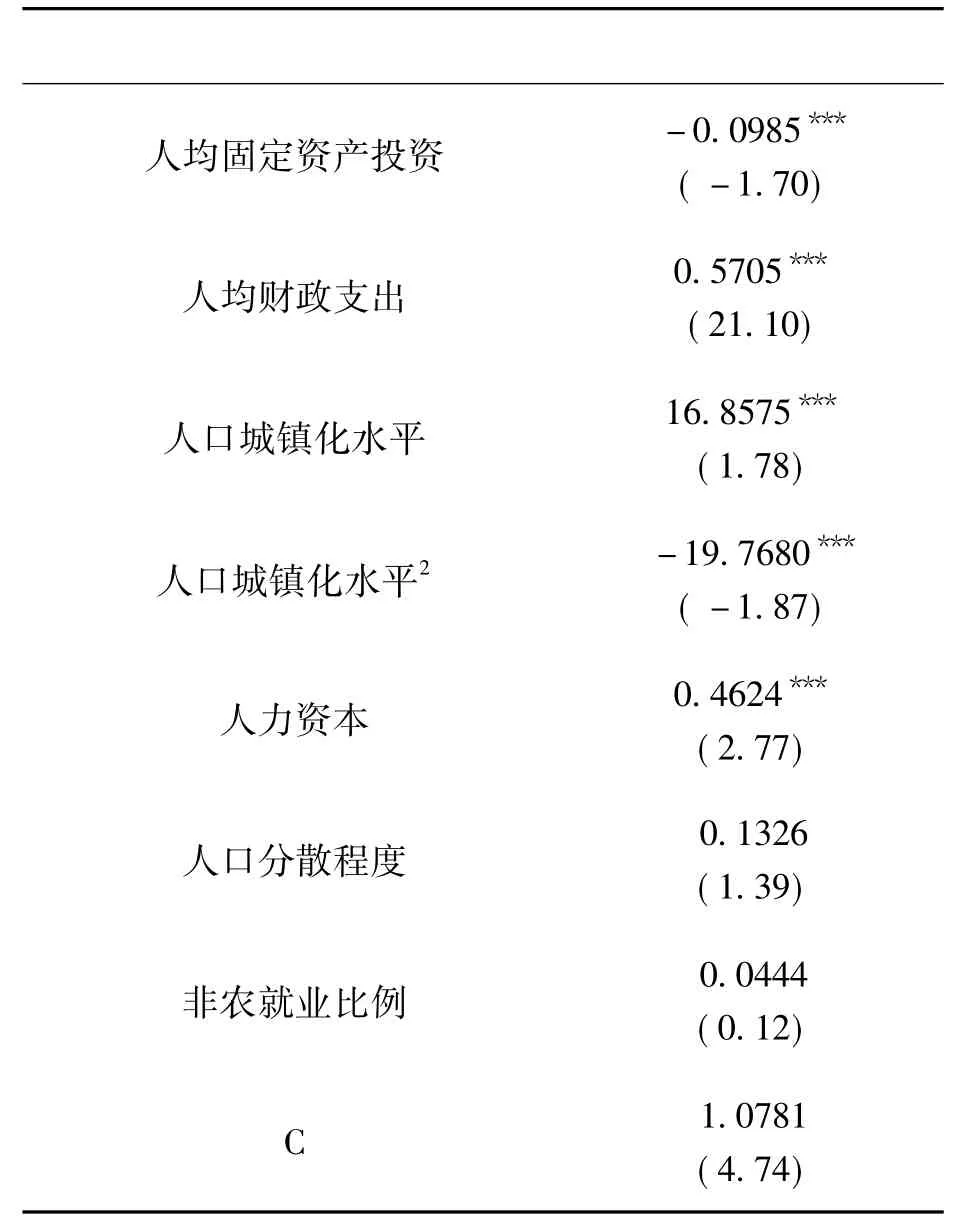

表4 计量结果

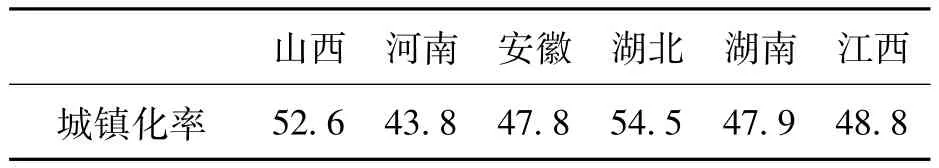

由计量结果可知,在经济增长影响因素的回归模型中,人力资本、人均财政支出对中部地区经济增长有明显的促进作用。中部地区城镇化水平与经济增长之间呈现出倒U型非线性关系,拐点在42. 6%的城镇化水平,而中部地区2013年的常住人口城镇化率均超过了这一点(表5)。即按照目前的城镇化发展模式,随着城镇化率的继续提高,中部地区的经济增速会放缓。对中部地区而言,延续以往的粗放式、速度型的城镇化道路将是非常不利的。因此,要转变发展模式,推动新型城镇化,打造中部地区经济增长新动力。

表5 中部六省城镇化率(2013) %

3 中部地区以城镇化促进经济增长中存在的问题城镇化的大背景下,如果不能转变发展模式,中部地区在未来将会面临城镇化率越高,经济增长越缓慢的两难局面。因此,有必要审视中部地区的城镇化道路,总结中部地区以城镇化促进经济增长中存在的一些问题。

3. 1城镇化内生发展动力不足

3. 1. 1产业结构单一,升级缓慢

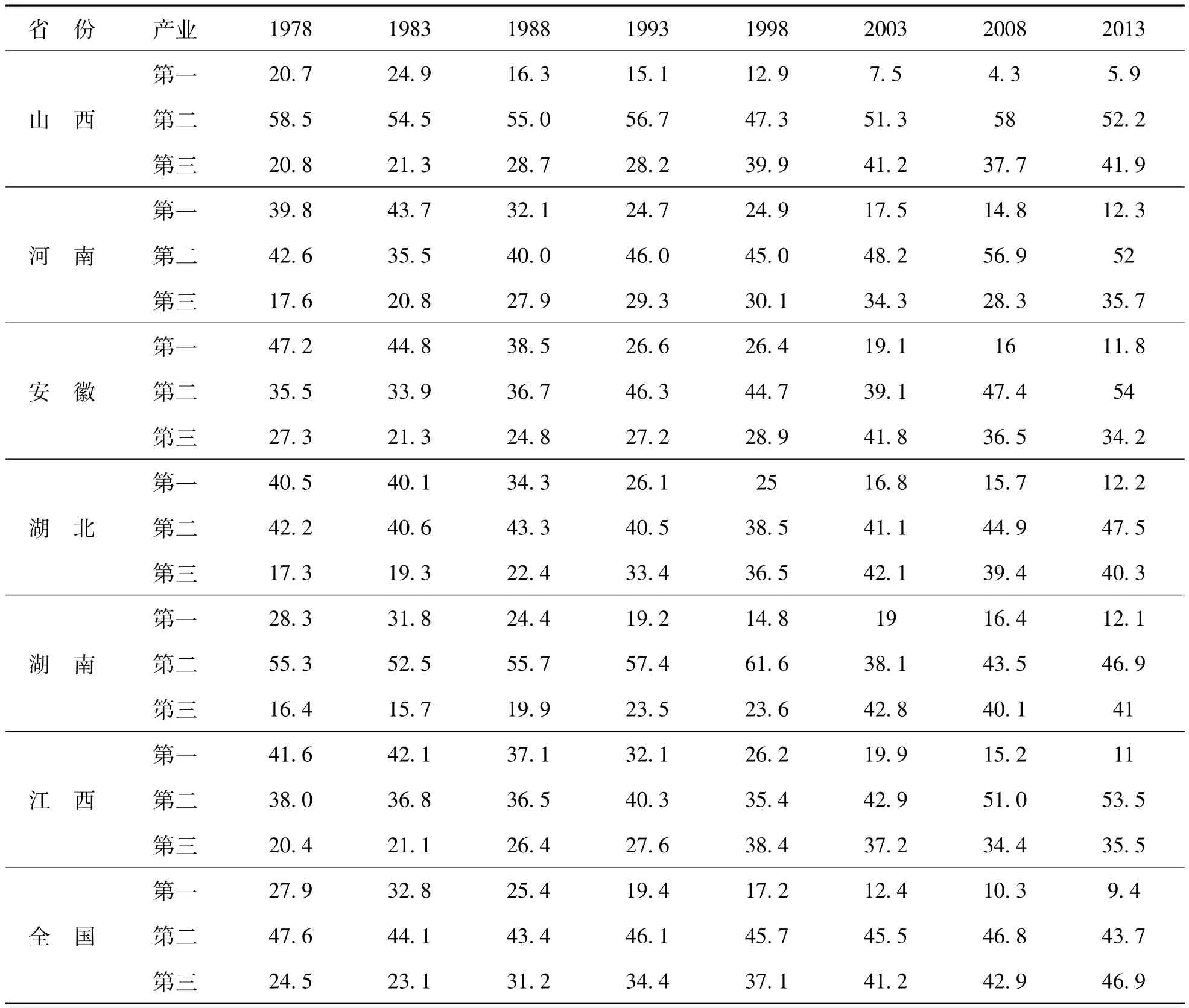

近年来,中部地区产业结构单一,升级缓慢。第二产业长期占据绝对优势,基本保持在40%以上的国民生产总值比重。山西、河南、安徽、江西四省的工业产值稳中有升,2013年均超过地区生产总值的一半。而服务业产值占比最高的是山西省(41. 9%),最低的是安徽省(34. 2%),中部地区整体低于全国的平均水平(46. 9%)。中部地区生产性职能比较突出,而服务性职能的发展明显不足(表6)。

表6 1978~2013中部六省产业结构变化 %

而在第二产业中,由于历史原因,重工业又长期占据了主导地位。“一五”时期,我国以重工业建设为主。在区域布局上,考虑到国防需要,将苏联援建的156个重点工业项目建设在东北地区及内陆省份,项目所在城市迅速发展成为新兴的重工业基地。重点援建项目最后实施了150个,其中民用企业中,中部地区布置了29个; 44个国防企业当中,除了需要港口的造船厂需要布置在沿海地区,其他大多数布置了在中部地区和西部地区。

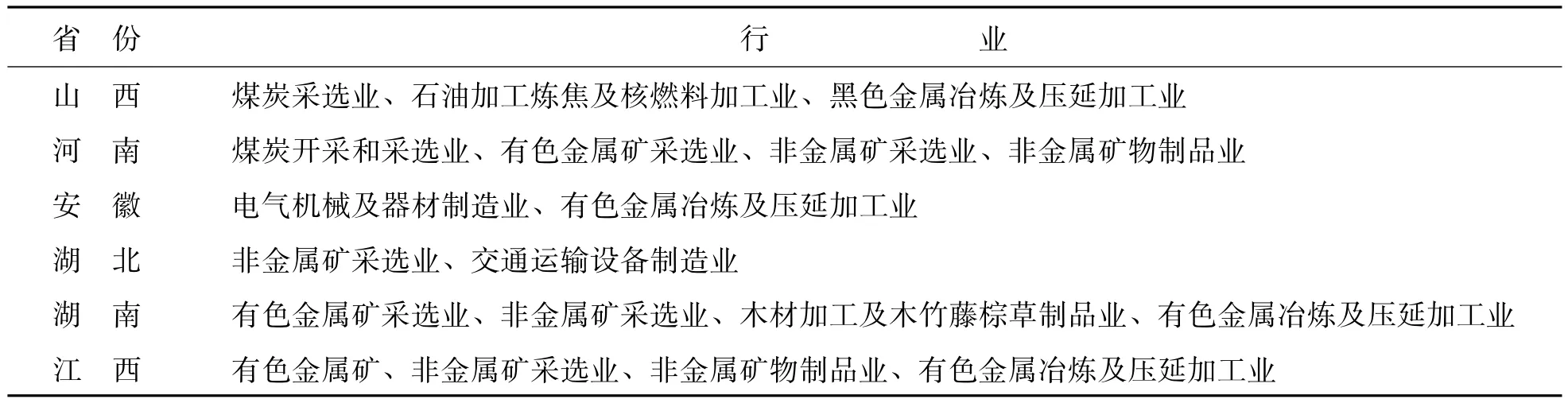

表7 中部六省高区位商行业(2012)

由此可见,资源型工业、重化工业是中部地区工业发展的基础,并演变成中部地区的支柱行业。轻工业发展落后,中部地区产业升级缓慢。

3. 1. 2区域间产业同构化严重,专业分工发展缓慢

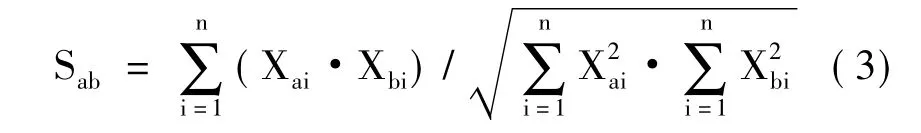

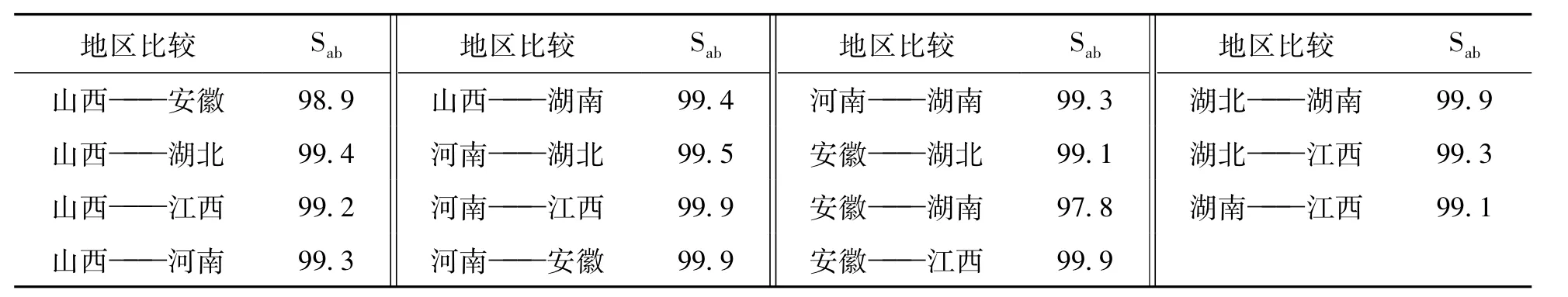

产业结构趋同是指地区间产业结构类似或呈现出一致性趋势。中部地区由于片面追求行业或地区投资自成体系,产业定位不清,导致目前中部地区产值结构趋同严重。产业同构测度的方法

设a、b为两个不同地区,Xai、Xbi分别是产业i在地区a和b中的比重,则a、b地区之间的结构相似系数Sab如表8所示。中,结构相似系数法是使用最广泛的方法。其基本表达式如下:

表8 2013年中部地区产业结构相似度%

单一采用结构相似系数法容易高估地区间的产业结构相似度,再结合中部六省的高区位商行业(表8),可以很明显的看到,中部地区现有产业同构化现象严重,这也就意味着专业化分工不足。

3. 1. 3资源型地区推进城镇化进程缓慢

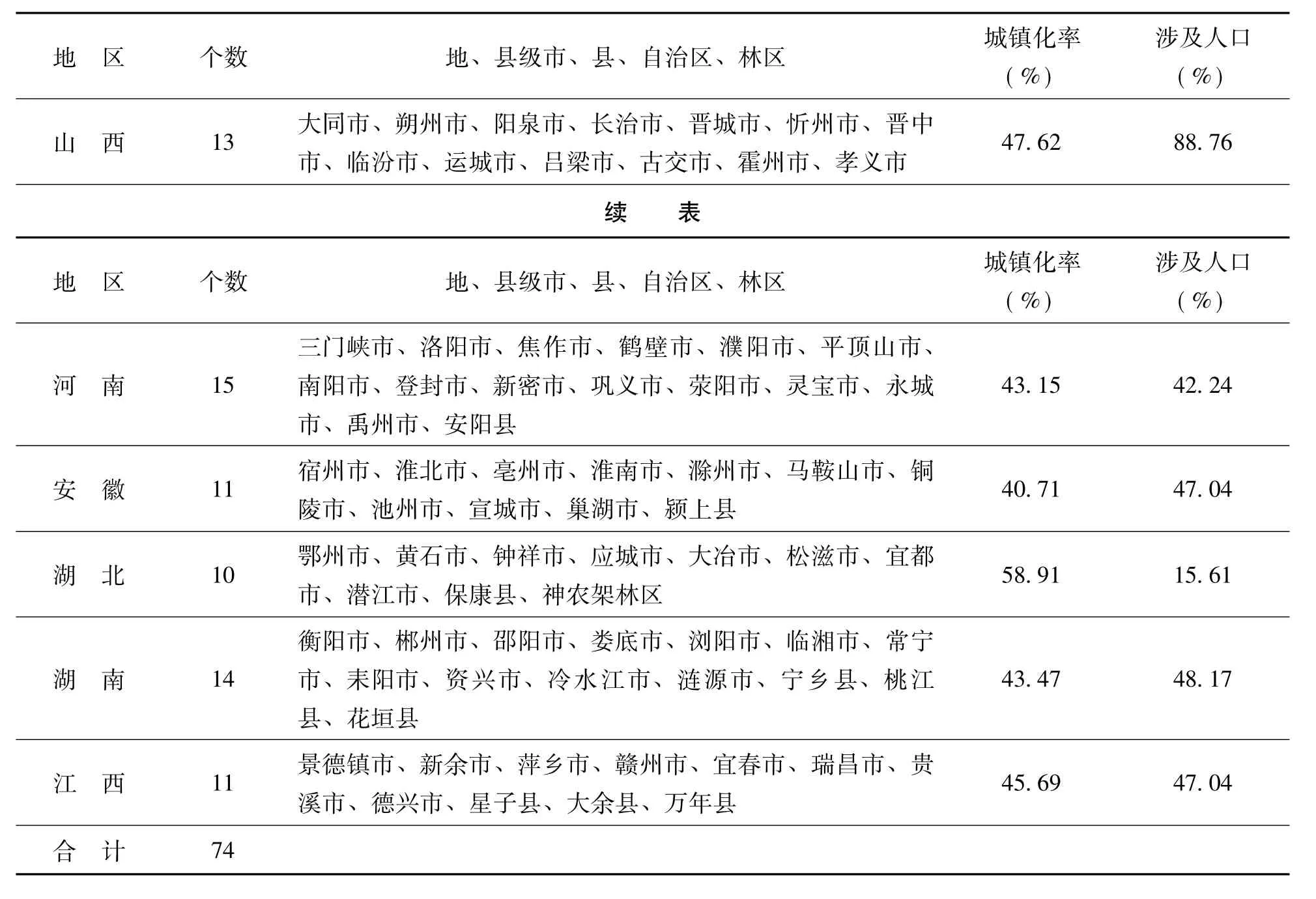

资源型城市是以本地区矿产、森林等自然资源开采、加工为主导产业的城市。我国资源型城市多、分布广,建国以来输出了大量的煤炭、各种矿石、木材等自然资源,为我国工业体系的建立和经济发展作出了巨大的贡献。国务院2013年印发《全国资源型城市可持续发展规划》,界定了262个资源型城市,其中中部地区74个,占比28% (见表9)。

这些资源型城市涵盖了中部地区近半数的人口,其中,山西省尤为突出,涉及人口超过了全省人口的88%。同时,除了湖北省,其余五省的资源型城市综合城镇化率都不高,而这些资源型地区在推动城镇化进程中,面临着种种难题。

表9 中部地区资源型城市目录

中部地区的自然资源基本上分布在山区、林区,交通不便,大部分矿区不具备发展成为城市的地理环境。资源型工业发展吸纳的人口大部分居住在矿区而非城区,形成了一个以资源开采、加工、居住为一体的封闭式环境,不利于发挥人口聚集效应,也不利于推进城镇化。

(2)资源枯竭型城市历史遗留问题依旧严重,城市建设相对落后,大量的棚户区以及沉陷区需要改造和治理,需要政府投入大量资金。地方政府在转移再就业以及社会保障支出等方面面临着巨大的压力。

资源型地区固有的地理特征、历史遗留问题、低效的资源开发模式以及错综复杂的利益关系,严重制约了中部资源型地区的城镇化进程。

3. 2城镇化发展模式重速度轻质量

外延式、速度型的城镇化发展模式,以发展质量换发展速度,缺乏科学、合理规划,导致了城镇体系的发展失衡,中部地区中小城市和小城镇明显发展不足。改革开放后短短30多年里,城镇化率提升了30多个百分点,但也带来了一系列的问题,比如能源消耗大、土地扩张快、城镇体系不完善等。

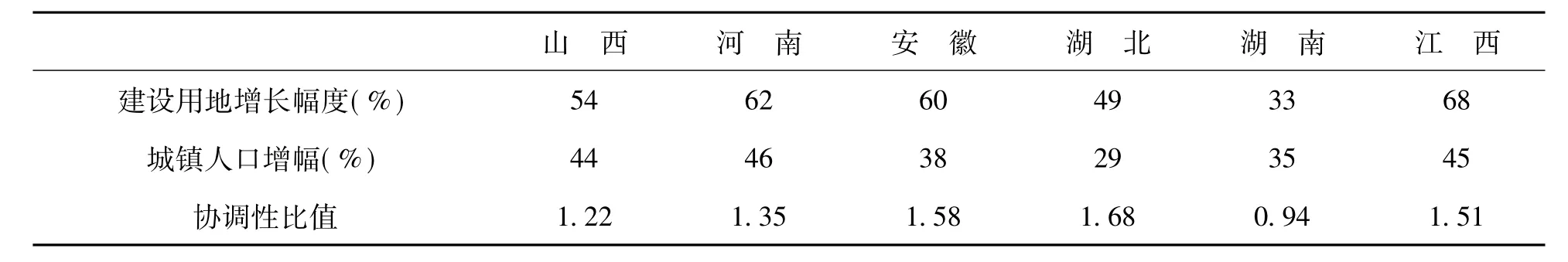

3. 2. 1城市土地扩张过快

中部地区普遍存在土地城镇化快于人口城镇化的问题。国际上通常使用城市建设用地扩张速度与城镇人口增长速度的比值来衡量城市扩张的协调性,其合理阈值在1~1. 12之间。测算最近10年中部地区建设用地的增长幅度以及城镇人口的增长幅度,发现只有湖南省人口城镇的速度超过了城市扩张速度。其余大部分土地城镇化的速度均超过人口城镇化的速度,并且远远高于国际上公认的合理阀值。

表10 2004~2013中部六省城市建设用地增幅

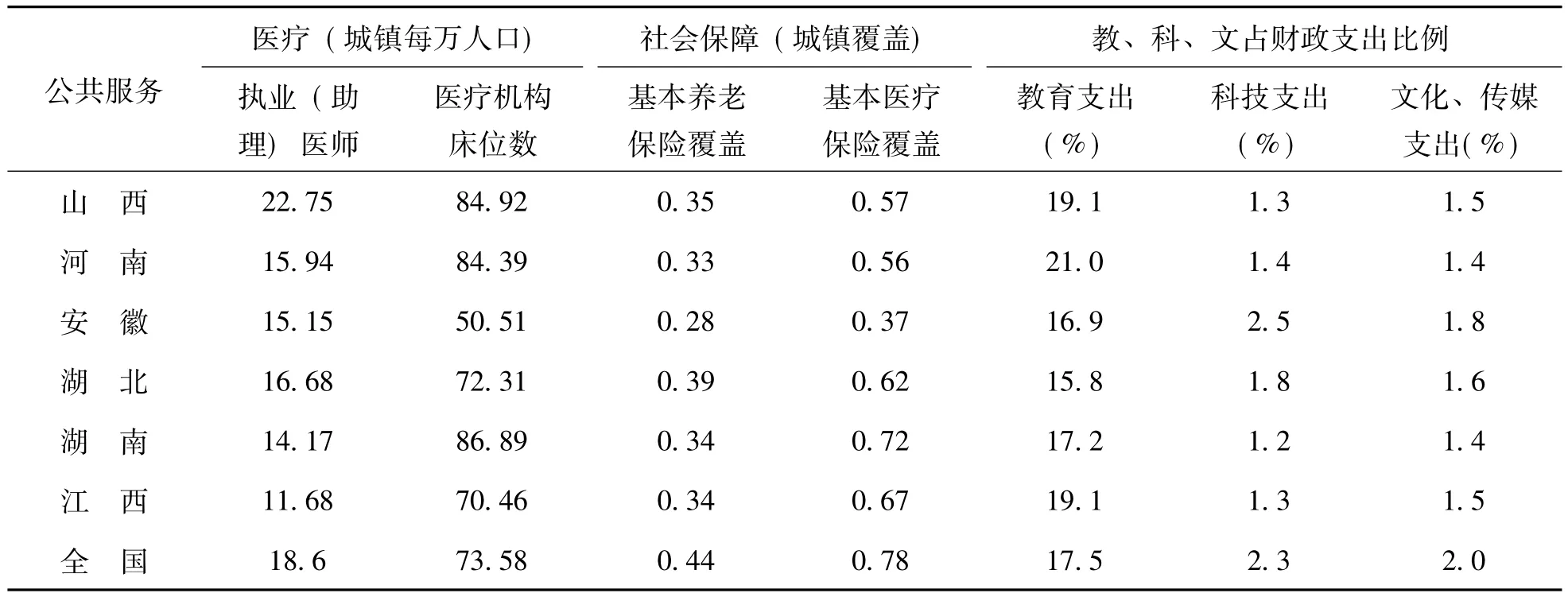

3. 2. 2城市公共服务投入不足相对于城市扩张的速度,中部地区城市的公共服务投入明显不足。在医疗人员和设施投入方面,全国每万城镇人口平均拥有18. 6名执业(助理)医师,73. 58个医疗机构床位。在医疗人员配置方面,只有山西省超过了全国水平,其他地区均低于全国平均水平。在医疗基本设施方面,半数省份(安徽、湖北、江西)低于全国平均水平。在社会保障方面,中部地区城镇职工基本养老保险覆盖率以及城镇基本医疗保险覆盖率均低于平均水平。在教育、科技及文化方面,中部地区的科技研发、文化体育和传媒支出水平则落后于全国平均水平。

总体而言,中部地区城镇的公共服务投入不足,多数指标低于全国平均水平。

表11 2013年中部地区公共服务简况

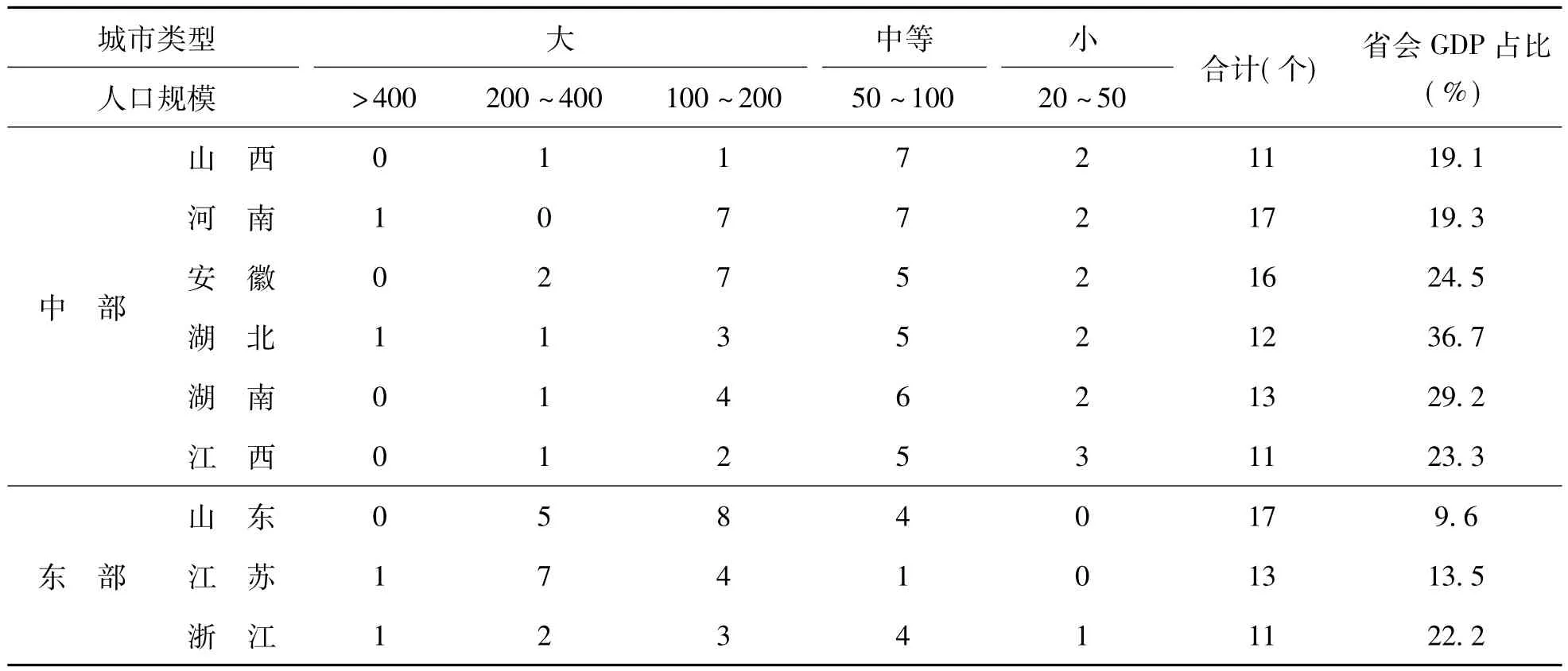

3. 2. 3城镇体系失衡

中部省份在推进城镇化的过程中,大量人口和产业聚集到了省会城市,造成“一市独大”,省会生产总值占据了绝对优势,尤其是湖北省,武汉市生产总值超过了全省的1/3。中部地区地级市市辖区人口超过400万以上的只有郑州和武汉,大部分地级市属于中小型城市(表12)。

表12 中部六省及东部三省地级市市辖区人口规模及省会GDP比重(万,2013)

与此相对应的,中小城市普遍发展不足,小城镇普遍薄弱。中部地区小城镇长期缺少国家投资,融资渠道较窄,非农产业多以简单的附加值低的农产品加工为主,普遍发展薄弱。下表是2011年全国按财政收入排序前1000位的建制镇分省情况。中部六省合计排名前1000的建制镇数量都没有江苏、浙江一个省多。

表13 2011年全国按财政收入排名前1000建制镇分省情况个

人口过度外迁不利于推进城镇化与经济增长

3. 3. 1本地就业吸纳不足,人口大规模跨省迁出

中部地区大城市生产性职能较强,服务性行业发展不足,以重工业为主的工业结构,对劳动力的需求少。而第三产业没有发展起来,吸纳就业能力有限。这就造成了农村大量的过剩劳动力无法省内转移。

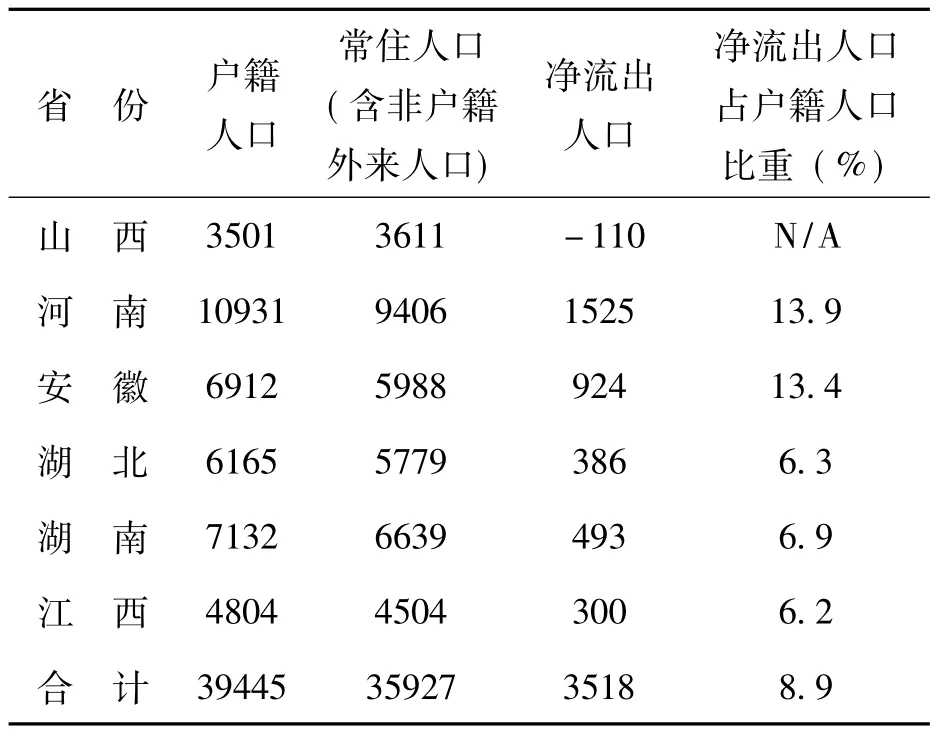

在此背景下,国家、地方进行了大规模的交通路网建设,《五纵七横国道主干线规划》正式实施。交通便利让中部地区过剩的劳动力得以迅速地转移出去。大规模人口跨省迁出现象,成为中部地区城镇化进程的标志性特征之一。本文比较了2012年中部地区各省的户籍人口与常住人口的数据,发现除山西省外,其余各省份均有大量的人口流出,其中河南省比例最高,将近14%的户籍人口流出。中部地区总计跨省流出人口3518万人,占中部六省户籍总人口的8. 9% (表14)。

表14 中部六省人口流出情况(2012年)

3. 3. 2潜在城镇化人口流失,异地城镇化现象普遍

迄今为止,大部分外出务工的劳动人口是候鸟式迁徙:工作在外,过年返乡。伴随着劳动人口的大规模外出,部分人最终选择了在外省落户定居,实现异地城镇化。以湖北省为例,第六次人口普查资料显示,1995~2010年,跨省迁出的人口中,61%的人口发生了乡——城迁移,表明大部分的农村人口在跨省迁移过程中实现了由农村向城镇转移,即实现了异地城镇化。某种程度上可以这样理解,中部地区大量拥有进城意愿并具备相关能力的农村人口流失。

4 中部地区以城镇化促进经济增长的对策传统的城镇化道路不再适宜中部地区经济社会发展的需要。社会经济发展背景与外部环境的差异巨大,使得中部无法完全复制其他国家或者东部发达地区的经验。因此,探索一条适合中部地区的新型城镇化道路具备现实意义。

4. 1强化内生动力,形成城镇化、产业升级相互促进的良性循环

4. 1. 1以区域经济政策为引导,完善跨区域合作机制

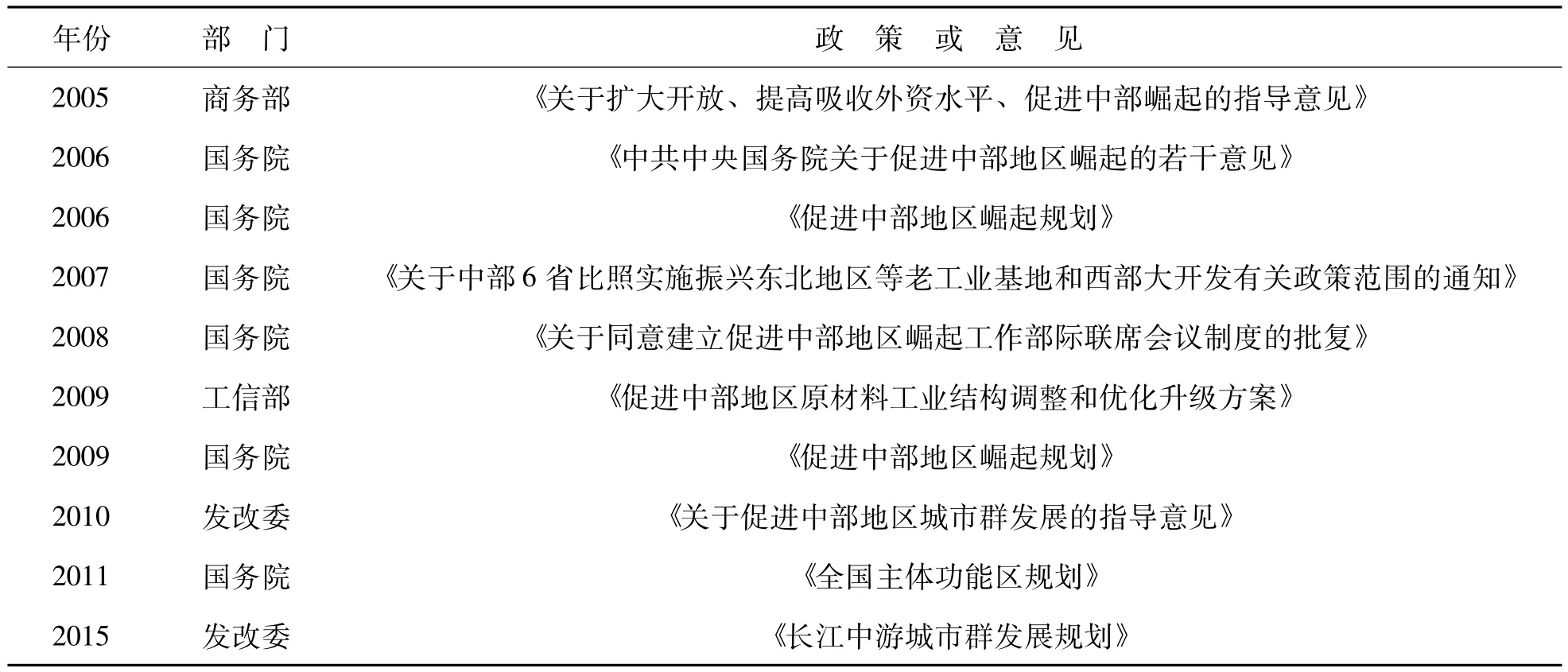

中国由于二元的土地制度和户籍制度,政府是城镇化的主要推力。中部地区长期受“自上而下”的发展逻辑影响,国家宏观发展战略以及区域经济政策的引导,对城镇化的推动以及经济增长的促进作用是非常有必要的。近年来,国务院、部委层面出台了不少促进中部地区经济发展,实现中部崛起的政策或意见,主要涉及城市群建设和区域合作两个方面。

表15 近年来中部地区区域经济政策、意见

目前,中部六省已经初步形成了六大城市群:武汉城市群、中原城市群、长株潭城市群、皖江城市带、环鄱阳湖城市群以及太原城市圈,聚集了大量的人口,在中部地区经济社会发展中具有举足轻重的地位。

以区域经济政策为引导,加快发展城市群,有利于促进中部地区人口和产业聚集,能够充分发挥城市群的辐射带动作用,加快中部地区工业化和城镇化进程。同时,加快发展城市群,能够有效整合区域资源,有利于承接国内外的产业转移。促进产业集聚,发挥创新能力,提高城市间的分工协作程度,相互分工互补,获得经济发展效益最大化。

要借助国务院作出的主体功能区规划,打破对传统的地方政绩考核机制,缓解城市之间的行政分割现象,避免地方政府之间激烈的非合作博弈。转变地方保护主义思想,促进各地区之间展开良好的横向合作关系。要促进生产要素在中部地区自由流动,形成公平、有序的统一市场。通过良好的交通网络,加强省内和省际间的城市联系,发挥本省发达地区的带动效应以及省际之间经济发展的关联效应,促进中部地区专业分工,实现经济的跨越式发展。

4. 1. 2以承接产业转移为契机,促进产业升级

引导东部地区部分产业向中部转移,是国家在中部地区的重要经济发展战略。承接产业转移在未来一段时期将是中部地区城镇化的主要推力,应以产业转移为契机,推动中小城市发展,提高非农产业的就业吸纳能力,解决当地农村剩余劳动力就业问题,吸引人才回流,实现产业结构升级。

首先,要发挥区位优势,积极承接东部制造业产业转移,尤其是劳动密集型产业。中部地区北接环渤海经济圈,南接珠三角,东临长三角。东西方向有陇海铁路和长江水道,南北方向有京广铁路和京九铁路,整个中部地区位于中国交通大动脉“井”字型中心,具有明显的区位优势。在承接国内转移产业中,依旧有一部分是出口导向型产业,中部地区独特的区位优势能够为这些出口导向型的产业节省大量的运输成本,从而为其成为产业转移承接地提供了可能。同时,对于产品内销的企业而言,在中部投资建厂,可以利用发达的交通网辐射全国。和东部地区相比,中部地区拥有更低土地价格和人工成本。和西部地区相比,中部地区有更低的运输成本(要素投入、产品销售),而且劳动力资源更加丰富。

在具备承接优势的基础上,中部地区要切实做好承接产业转移规划,不能追求短期效应而放弃长远发展。中央、地方政府要科学、合理地制定中西部地区承接产业转移的实施方案,明确中部地区承接产业转移的目标、重点领域、空间布局和支持措施,建立产业转移的指导目录。在承接产业转移的过程中,无论是外资企业还是内资企业,要一视同仁,坚持绿色原则,建立差别化的产业准入制度,对于高污染,高能耗的产业,要坚决禁止落地,把承接产业转移与促进产业升级有机结合起来,实现区域经济的可持续发展。

4. 1. 3依托国家规划,实现资源型地区可持续发展

各地政府要积极制定辖区内资源型城市发展战略以及具体规划,以解决历史遗留问题、提高资源集约利用水平、提升资源型产品附加值、发展接续替代支柱型产业、保护生态环境、扩大就业、完善公共服务体系为目标,分类引导各类资源型地区科学发展,坚持有序、高效开发利用,优化布局,促进资源开发利用与城市经济社会协调发展。

要依托资源型城市原有的工业基础,加大接续替代产业的发展力度,加大科技研发投入,推进新型工业化,提升产业竞争力,实现资源型城市产业多元化发展,促进产业结构优化升级。针对传统的资源型城市,在积极进行产业升级之外,政府还应鼓励企业分离非生产性环节,将管理、研发等部门转入城区。

在民生方面,要打破农村、矿区、城市的三元结构,尽量将棚户区移民、塌陷区移民、生态移民等迁入城市,促进聚集经济。完善基本公共服务,稳步提升城镇化质量和水平。要加快棚户区改造,加大财政投入,落实税收优惠、融资优惠等配套支持政策,吸引企业以市场化的方式参与进来,将贫穷、落后的棚户区改造成新城区。

4. 2以就业为导向,降低落户门槛,吸引人才就地城镇化

4. 2. 1优先发展第三产业,解决本地就业供给不足问题

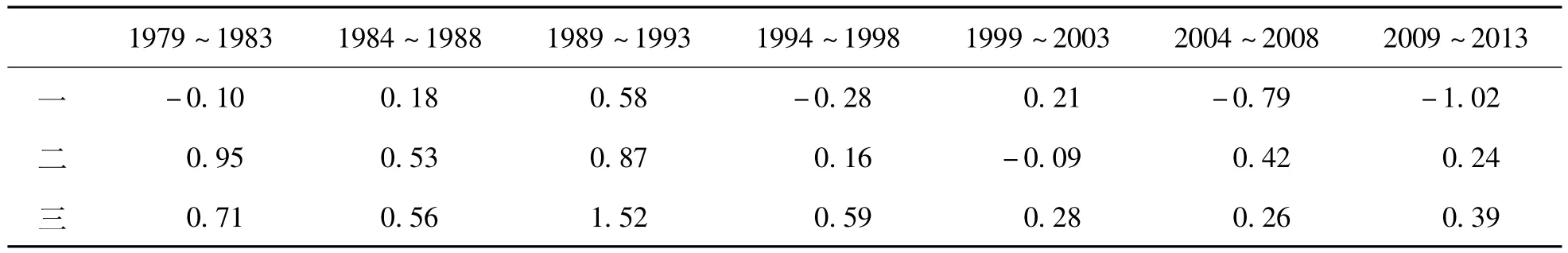

转移至中部地区的产业以制造业为主,中部地区还应积极主动地发展第三产业。服务业是解决就业的最有效途径。2009~2013年,第二、三产业就业弹性为0. 24、0. 39,即产出增长1%,分别能增加就业0. 24%和0. 39%。第三产业就业吸纳能力是第二产业的近2倍(见表16)。

地方政府要正确引导,发展有长期前景的第三产业。例如,针对本地人口外流,异地城镇化的现状,再结合人口老龄化严重、空巢老人增多的基本国情,可以加大养老产业的投入以及扶持力度,既可以解决一部分就业问题,异地的子女也能够安心工作,同时,还可以促进相关产品的消费,一举多得。

表16 我国三次产业就业弹性估算(1978年不变价格)

4. 2. 2鼓励返乡创业,降低城镇化门槛,吸引人才就地城镇化

要落实相关政策,精简审批流程,在资金、税收、人员招聘、土地使用等方面给予优惠,鼓励农民工、大学生返乡创业,吸引人才落户定居。

(1)要鼓励农民工、大学生返乡创业、就业

中部省份紧临东南沿海地区,农业过剩人口很早就跨省外出打工,成为了第一批农民工。其中,一部分的佼佼者具备了相当的管理经验或者专业技能,具备创业能力甚至已经拥有自己的产业。应当对这批先行者给予一定的支持和引导,利用他们的资金、技术和经验,鼓励他们返乡创业。同样,中部省份每年也输出了大量的优秀学生,但是毕业之后,很多留在了发达地区。要加大宣传力度,鼓励大学生返乡创业、返乡就业,出台优惠政策,吸引外地人才就地城镇化。

(2)降低城镇化门槛,吸引外地人才流入

城镇化的主要门槛有两个:户籍以及住房。要加快制度体制改革。统筹城乡社会管理,推进户籍制度改革,放宽中小城市落户条件。另一方面,要抑制房价过快上涨,推进保障性安居工程建设,不断保障和改善民生,解除城镇化进程的实际障碍。

4. 3提高城镇化质量,完善城镇体系

4. 3. 1坚持人口、土地协调发展

城镇化的最终目的是实现人的城镇化,要坚持人口、土地协调发展,严防过度依赖土地财政导致的过度城镇化。人口城镇化与土地城镇化不协调发展的直接原因是二元土地制度和二元户籍制度。在推进户籍制度改革的同时,要从国家层面加快农村土地改革。给予中部地区地方政府更多的自主权,国务院落实监督职能,鼓励基层政府在借鉴“芜湖模式”、“湖州模式”、“广东模式”的基础上,结合区域实际情况,进行模式创新。

4. 3. 2完善城市基本公共服务

公共服务水平越高,越是能够发挥人口聚集效应,促进人口向城市迁移。要转变中部省份地方政府的政绩观,建设服务型政府,强调政府的公共服务职能。政府应当主抓基本社会保障服务,提高城市基本公共服务水平。充分发挥市场作用,尝试将部分公共服务交由市场提供,发挥各类经济主体、社会组织的积极性,通过政府购买的方式,提高公共服务的质量和效率。

4. 3. 3大力发展中小城市、小城镇

在推进城镇化的过程中,不能把资源过度偏向于大城市,要均衡发展大、中、小型城市和小城镇。要以产业转移、中部崛起为契机,夯实中小城市产业发展基础。推进户籍制度改革、降低城镇化门槛,促进中小城市快速发展。利用发达的交通网络,将在中部地区城镇体系中占据绝大多数的小城镇联系起来,发展其服务性职能。要发挥小城镇连接城市与农村的桥梁作用。一方面,要坚持为农业、农村、农民提供服务;另一方面,要加强小城镇的生态建设,明确其作为中部地区、乃至全国地区休闲、旅游、养老目的地的发展定位。

参考文献

[1]Bertinelli,L,Strobl,E.Urbanisation,Urban Concentration and Economic Developme-nt[J].Urban Studies,2007,(13) : 2499~2510

[2]Black,D,Henderson,J. V..A Theory of Urban Growth[J].Journal of Political Eco-nomiy,1999,107 (2) : 252~284

[3]Davis,K,Golden,H. H..Urbanization and the Development of Pre-industrial areas[J].Economic Development and Cultural Change,1954,3 (1) : 6~26

[4]蔡秀云,李雪,汤寅昊.公共服务与人口城市化发展关系研究[J],中国人口科学,2012,(6) : 59~65

[5]程洪,陈朝娟.论20世纪拉美城市化进程及其对中国的启示[J].拉丁美洲研究,2006,(4) : 35~48

[6]段瑞君,安虎森.中国城市化和经济增长关系的计量分析[J].经济问题探索,2009,(3) : 26~30

[7]范进,赵定涛.土地城镇化与人口城镇化协调性测定及其影响因素[J].经济学家,2012,(5) : 31~34

[88]辜胜阻,郑超,曹誉波.大力发展中小城市推进均衡城镇化的战略思考[J].人口研究,2014,(4) : 19~26

[9]国务院发展研究中心课题组.农民工市民化对扩大内需和经济增长的影响[J].经济研究,2010,(6) : 4~17

[10]蒋冠,霍强.中国城镇化与经济增长关系的理论与实证研究[J].工业技术经济,2014,(3) : 33~41

[11]黄婷.论城镇化是否一定能够促进经济增长——基于19国面板VAR模型的实证分析[J].上海经济研究,2014,(2) : 17~39

[12]简新华,黄锟.中国城镇化水平和速度的实证分析与前景预测[J].经济研究,2010,(3) : 33~36

[13]靖学青.城镇化对西部地区经济增长的影响[J].经济问题探索,2014,(3) : 14~19

(责任编辑:王平)

Research on the Influence of the Economic Growth of Urbanization in the Central Region

Ren Xiaocong1Su Zhao2(1.Liaoning University,Shenyang 110036,China; 2.Shanxi University of Finance&Economics,Taiyuan 030006,China)

〔Abstract〕Urbanization is the greatest potential for China to expand domestic demand.The urbanization level and economic growth essentially influence each other in the biochemical process.In this paper,based on the study of the influence of the urbanization of the central region,we found that the urbanization level and economic growth in central China presents the comparison between U nonlinear relationship.Namely according to the current development model of urbanization,as the urbanization rate continued to improve,the central regions economic growth will slow down.In this paper,it is suggested to realize the rise of central China by advancing the new urbanization.

〔Key words〕the central region; urbanization; economic growth; endogenous

作者简介:任晓聪,辽宁大学经济学院博士研究生。研究方向:规制经济学。苏妍,山西财经大学财政金融学院硕士研究生。研究方向:金融工程与风险管理。

收稿日期:2015—10—31

〔中图分类号〕F299. 12

〔文献标识码〕A

DOI:10.3969/j.issn.1004-910X.2016.04.017