【摘要】网络流行语作为一种互联网的伴生品,不仅是一个时代特征的浓缩,而且也是一个时代网民情感的外在展演,通过梳理中国网络流行语近20年的变迁,透视中国网络社会近20年的转型演变,耙梳中国网民近20年情感转场的路线图。基于中国近20年网络流行语400条样本,借助文本分析法,利用普拉切克的情感轮对样本进行情感分析,归纳了网络流行语发展四大阶段及其特征。

【关键词】网络流行语;情感社会学;情感转场

网络流行语是基于网络环境产生的特殊语言形态,产生于网络的非正式情境[1],伴随着各个阶段发生的社会事件和网络技术同步发展,是网络社会别样的“通行证”,是一种高度凝练的、具有象征意义的标签化语言,它不仅能够反映网民情感变化,更能反映网络社会的变迁甚至现实社会的变化。综上,网络流行语是互联网事件发展的“史记”,当人们存在某种社会心理或诉求,但又碍于缺乏语言表达形式时,网络环境的自由与开放,会让相同群体迅速发展与创作[2],而出圈的网络流行语则集聚了不同阶段网络主体的情感诉求。因此,借助普拉切克的情感轮对近20年中国网络流行语文本进行分析,探析近20年网络流行语背后的情感转场及其动因,以期熟悉网络流行语的情感发展规律,为当下网络舆论的情感引导及治理抛砖引玉。

一、文献综述及问题提出

(一)关于网络流行语的相关研究

本研究主要聚焦近20年来流行于网络空间社会的文字表达,目前,关于网络流行语的相关研究主要集中在以下四个方面。(1)在传播研究上,研究者多找寻网络流行语的传播机制,以期找寻推动网络流行语传播的因素。周俊、王敏(2016),熊江武(2019),刘杰(2019)等研究者分别从网络流行语传播的微观路径、传播的主要原因及流行的因素等方面进行探索。(2)在历时演变研究上,研究者期冀从对网络流行语历时分析中找到社会的转变。赵曰超、秦启文、梁芷铭(2013),张萌(2022)等研究者分别从网络流行语背后隐藏的网络社会心态分析,并总结了互联网结构变化、社会力量变化等原因。(3)在受众心理研究上,研究者聚焦网络流行语传播的心理动因与其反映的社会心态。郭小安、段竺辰(2023),王佳鹏(2019),刘璐(2019),王鑫(2021)等研究者分别分析并提炼出网络流行语背后蕴藏的复杂矛盾社会心态,网络流行语反映的社会心态从负能量转向正能量,社会心态的不同类型及网络流行语是人们进行情感宣泄、互动或个体融入群体的社交货币。(4)在文化研究方面,研究者多从亚文化视角出发,找寻青年群体为何传播此种亚文化及如何实践。高倩(2012)、管静(2018)、李明洁(2013)等研究者分析网络流行语作为流行文化体现的新特征,借助符号学解读网络流行语中体现的大众文化特征。

通过耙梳网络流行语的相关研究发现,无论网络流行语的研究视角如何,其落脚点多与社会背景相勾连,且多用文本分析、话语分析、访谈等研究方法。本研究借鉴之前网络流行语研究的脉络,创新研究视角,突出网络流行语中蕴含的情感,以情感社会学作为分析框架丰富网络流行语的历时性研究,从近20年网络流行语情感表现的表征文本出发,分析网络流行语情感转场背后的网络社会变迁,辩证地看待网络流行语变JlxlMCLr7wUJPjfb5+I/YQ==化与社会变迁的关系。

(二)关于情感社会学的相关研究

近20年来,情感逐渐作为一个独立的主题,进入了社会学家的研究视野,发现人类不仅是由工具理性所驱动,还被情感所影响(2005),社会学家认为情感是受到社会结构因素和文化规范形塑的,正如特纳所认为的,情感的表达方式在一定程度上是社会建构的,具有固化和普遍的基本情感表达。为了更好地研究情感,学者对情感进行了分类,查尔斯·罗伯特·达尔文提出了情感普遍性与基本情感。后心理学家艾克曼补充认为,高兴、悲伤、恐惧、厌恶、惊奇、愤怒、轻蔑是普遍情感(2007),罗伯特·普拉切克将狂喜、崇敬、惊悚、惊诧、悲痛、憎恨、暴怒、警惕八大情感作为基本情感,较全面与清晰地分类出情感的类型。因此本研究采用普拉切克的情感轮对网络流行语反映的情感类型进行标记分析。

以情感为研究对象的传播学研究近10年逐年增长,基于情感社会学视角的研究逐渐出现,如邝野(2017)、田林楠(2017)、周晓红(2016)、王俊秀(2016)等研究者肯定了情感互动对身份认同的作用;对网络情感极化及网络社会心态引发的网络情感治理问题予以关注。情感成为研究传播效果中介因素与媒介联系社会的表征途径,因此,本文突出情感在社会表征中的重要作用,透视近20年来网络流行语演变背后的情感转场问题,思考网络流行语情感的历时性变化中隐匿的社会变迁,以期探寻隐藏在网络流行语文本表征后所呈现的社会变迁与心态变化。

二、研究方法

(一)研究设计

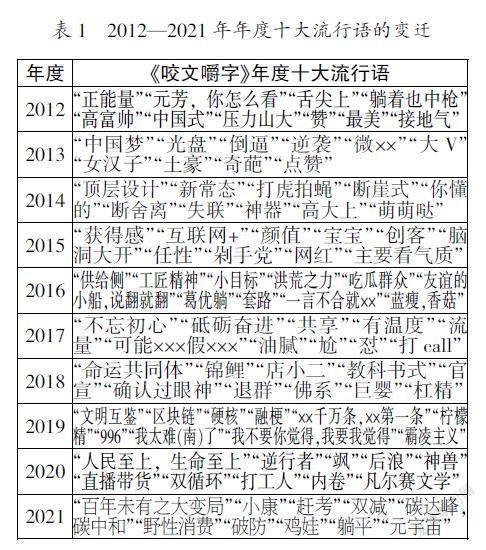

(1)样本选择。2006年起,《咬文嚼字》持续举办年度“十大流行语”评选,坚持语言的“社会学价值”及“语言学价值”评价标准,一定程度上反映了社会生活面貌,受到官方的认可。基于此,为体现研究的客观性,实现官方认可与大众接受的有机融合,本研究以2004—2023年的网络流行语为样本,选取《咬文嚼字》的“十大流行语”和其他权威网站网民票选出的,包括新浪、微博、网易、人人等(去除《咬文嚼字》十大流行语)前10名网络流行语,实现官方和民间的互相补充,每年选取20个网络流行语,一共20年,共计400个样本。

(2)两大情感维度。情感是复杂、多元的,普拉切克提出的情感轮[3]归纳出八大情感,情感轮有两大维度——一是情感具有深浅,八大基本情感类型有三大等级;二是不同的基础情感复合后衍生复合情感(如爱是崇敬和崇敬的1级复合),能很好地助力本研究提炼与归纳网络流行语中背后所特有的情感。因此本研究以八大基本感情为主要因素,辅以1—3表示程度,1为最浅,3为最深,比如“绝绝子”表示一种强烈的喜爱,标记为崇敬3,“废话文学”表达的是一种对既定事实的屈服,也就是对应的是普拉切克复合感情中的“顺从”,那便是标记崇敬1与惊悚1,以期得出近20年网络流行语的情感类型变化与情感极值变化。为更直观地表现近20年网络流行语透出的情感变化,本研究将悲痛、憎恨、暴怒归为负面情绪;狂喜、崇敬归为正面情绪;警惕、惊诧、惊悚归为中性情绪。

(3)来源类型。在现有的网络流行语来源类型中,通过查阅相关研究发现,赵曰超、秦启文、梁芷铭将网络流行语类型化为新闻事件类、网民自创类、方言衍化类、文娱类[4];叶虎认为网络流行语为网民自身创造、网民借助社会事件或现象进行模仿、改写、再造而成[5];侯建建则将网络流行语的类型划分为政治议题事件、社会民生事件、恶搞炒作狂欢、热点火爆现象等[6]。综合之前研究的来源类型划分,结合本研究情感转场的侧重点,本文将网络流行语的来源类型化,分为政治议题、社会新闻、影视改编、技术衍生、网民生产等五个网络流行语来源类型,对网络流行语进行来源分析。

(二)研究分析

(1)描述性分析。第一,内容来源。纵观近20年来,除2008—2011年,大部分网络流行语源自网民生产与基于影视游戏的改编创作。2003年到2007年,网络流行语网友生产来源占比最高达95%。2008—2011年,来源以社会新闻的网络流行语为主流,2008年占50%、2009年占55%、2010年占40%、2011年占35%;2011年后网友生产和影视游戏来源的网络流行语各占半壁江山,社会新闻来源的网络流行语占比明显减少(最低占比5%,最高占比20%)。第二,情感分析。网络流行语大多数呈现的是一种正面、中性的情绪。除2008—2011年,这4年负面情绪激增,2008年占50%、2009年占70%、2010年占50%、2011年占45%,其余年份网络流行语以正面与中性的情绪为主。网络流行语的情感极值编码从1—3,1为情感激烈程度最小,3为最大。近20年的网络流行语情感极值出现两个高峰值:2008—2011年、2020—2021年,也就是说,在这两个区间,网络流行语反映出较为激烈的情感。其余年份的情感极值大部分处于1.5以下,情感比较平静。

(2)相关性分析。对网络流行语的内容来源、情感类型、情感极值进行皮尔逊相关性分析,去除三大维度内部的增减相关性,发现社会新闻类型与负面情绪、情感极值平均值具有显著正相关性;政治议题与正面情绪具有显著正相关性。

(3)总结。2003—2007年的网络流行语多是从线下衍生而来的俏皮语,可能来自于方言、外语、媒体,多用于消除网络交流距离感与网络社区评论素材,如“楼主火星人”“额滴神啊”“沙发”等;2008年开始,社会事件成为网络流行语的“讽刺”对象,阶层的矛盾凸显,如“欺实马”“钓鱼”“我爸是李刚”等;2011年又是一个拐点,几部影视剧的蹿火让剧中出彩的表达走入了网民的视野,由此将影视作品中的话语表达改编为网络流行语的事例增多,如“元芳,你怎么看”“伤不起”“忐忑”“你有freestyle吗”等;2013年后,国家领导人话语、主流媒体表达也被评选入内,如“顶层设计”“不忘初心”“命运共同体”等。根据研究发现,本研究将近20年流行语划分为四个阶段:第一阶段为2004—2007年,新鲜奇特——新交流方式促生“新奇”情感;第二阶段为2008—2011年,众声喧哗——新技术赋予表达“新权力”;第三阶段为2012—2017年,娱乐消遣——情感的娱乐化表达;第四阶段为2018—2023年,自我调侃——“打工人”的自我调适。其中第二阶段网络流行语所蕴含的情感最为激烈,相应地也更负面,其他阶段,网络流行语更多诞生于网民生产,多用戏谑的方式表达,情感表达相对平静与中性。

三、网络流行语情感转场的成因分析

(一)网络情感表达主体的代际差异

网络流行语的情感转场最直接的因素是彼时网络空间中的表达主体,近20年来,网络空间中的表达主体不断更替,其对社会事件的关注点、网络的使用技能及网络日常表达习惯等都有所不同。

2004—2007年作为网络流行语发展的第一阶段,“75后”“80后”为主要使用主体。“75后”“80后”成长在一个社会变革和转型的时期,能参与网络生产的相当一部分都是社会精英阶层,他们更关注社会事务,其网络使用更多聚集于新鲜的互联网技术,更致力于找寻互联网的使用价值,因而其网络流行语的呈现更多的是基于论坛、博客等的交流语言。

网络流行语的第二阶段是2008—2011年。互联网技术赋予大众表达的“权利”,鉴于宽带网络已经普及到普通家庭,因此“80后”对网络有一定程度的熟悉,此时网络流行语的表达者更多的是“80后”,前文提及这部分人群乐于关注社会事务,但碍于网络发展,因而当2008年互联网发展相对成熟时,社会事件成为网络流行语讨论的中心话题。

在第三阶段与第四阶段中,“90后”“00后”成为网民主体。“90后”“00后”是独生子女的代际,他们自我、自信,经历了中国高速发展阶段,是时代见证者,他们开放、多元,是互联网的原住民,乐于在网络中表达自己、展现自己,与互联网具有紧密相关性,加之其教育水平普遍偏高,对社会阶层具有一定看法,与其抱怨社会环境,其更愿意关注自身发展,因此这两个阶段,网络流行语更多地用于表达自我、宣泄个人情感、找寻代际共鸣、娱乐。

(二)网络技术及平台的更迭

网络流行语表达及情感的转场离不开网络技术及平台的更迭发展,近20年来,网络从基于PC端的精英人士的专属平台到普罗大众“人人都有麦克风”的大众互联网,在这期间,普通事件中的普通人情感也能变成大众的共享情感,可见,网络技术及平台的便捷化让更多普通人的情感得以宣泄,而网络技术与平台的变化同样对网络流行语产生影响。

2004—2007年中国PC互联网处于开启发展阶段,网页端论坛、贴吧等是网友交流之地,比起长帖子,短促的“拍砖、沙发、潜水”等词语更具传播效率、更适用于网络群组中的交流,容易成为网络流行语。

2008—2011年、2012—2017年作为网络流行语发展的两个阶段,处于PC互联网向移动互联网过渡时期,新浪微博逐渐崛起,“短图文”替代掉了过去BBS、门户时代的“长图文”;与此同时,微信显露头角。为何2008年和2012年成为两个节点:一方面,网络进入微博“大众政治”的时代,网民初步有了曝光维权意识,以2008年为标志,这一年出现了奥运会、汶川大地震、金融危机等引发网友极为关注的重大事件,网络流行语也呈现出社会大事件是网民关注的核心,例如“不差钱”“被就业”“欺实马”“我爸是李刚”等;另一方面,2012年后,微博+娱乐圈吃瓜成为当时风靡的娱乐方式,网民关注点逐渐转向娱乐圈与影视,“xxStyle”“葛优躺”“元芳你怎么看”“查水表”等来自影视游戏或由影视游戏内容改编的网络流行语出现,网络流行语呈现娱乐化趋势。

2018—2023年,移动互联网步入下半场,社交媒体矩阵成型,短视频、短图文成为内容生产主要方式,自媒体博主数量剧增,网民生产内容指数增长,网络流行语围绕网友分享衍生,如“佛系”“丧文化”“摆烂”“精神内耗”等,相同身份、境遇的共鸣情感成为推动网络流行语传播的关键因素。这也导致网络流行语逐渐转向“个人议题”“群体议题”。

(三)网络文化生产方式及内容的变化

网络流行语作为一种网络文化表征,网络文化背后的生产方式及内容的变迁也是网络流行语情感转场的部分动因。网络流行语正面情感转向动因有:第一,网络文化生产平台变化。随着网络流行语生产平台的不断变化,与之带来的是网络文化逐渐出现圈层化、更迭速度加快等特征,从第一阶段到第四阶段,网络文化突破圈层的协商力量逐年增多,第一、二阶段的网络流行语多为网友主导,更侧重工具性和曝光作用,第三、四阶段,媒体、官方介入,整体的语言出现更正面或诙谐的话语。第二,网络文化内容生产方式的转变,这里不单单强调用户生产者的介入,更多的是内容生产方如传统媒体、自媒体等具有一定传播权利的传播主体对用户思维的理解而导致的内容生产模式的转变,青年作为网络的主要群体,成为各大媒体拥抱的对象,民间议题反置媒体议题在网络流行语中十分常见,如“正能量”“点赞”“丧文化”“多巴胺”等,媒体对流行语起到推动与筛选作用。第三,国家网络治理方式的转变,网络流行语作为一种“新语言”,一方面是国家窥探社会情绪的晴雨表,另一方面是国家网络文明建设的重要一环,随着互联网的普及,政治力量对网络流行语的治理成为必然,正面的社会情绪引导成为网络流行语的任务。

(四)网络社会心态转变

网络流行语的繁盛部分反映了一个时代的网络主体的社会心态,“网络新生代在社会议题、社会情绪、社会价值观方面深刻影响了网络社会心态的变迁”[7]。虽然网络流行语不能代表所有民众的话语,但随着“80后”“90后”甚至“00后”成为中国社会建设的主力军,网络流行语一定程度上反映了中国社会最新、最尖锐的问题,因而通过对网络流行语的分析,依然能够透视出当时的社会心态。[8]

网络流行语第一阶段,互联网的主体主要是社会小部分精英人士和间歇式上网的年轻人,更多表现出对新技术的好奇与对新人际交往方式的好奇。网络流行语第二阶段,呈现出互联网的力量。2008年是改革开放30周年,这一阶段社会阶层呈现出更为宽广的多元化发展,中间阶层群体不断扩大,社会边缘群体如“蚁族”等底层群体在城市中涌现,新职业如自由职业、新媒体从业人员等,新阶层如私营企业主、外资企业管理人员等涌现,呈现思想活跃、利益诉求差异大的特点,而这些新阶层正是网络流行语使用与创造主体,因而在网络流行语第二阶段,呈现出互联网的力量。

2013—2023这十年来,我国在经济建设和社会发展方面取得巨大成就,互联网的主体即“80后”“90后”“00后”成为新阶层、新职业的主力军。该代际受到良好的教育,对国家具有信任感和认同感,整体的情绪偏向正面或中性,但因为现代中国社会的流行性与上升期,职业焦虑、身份认同危机、生活质量质疑也成为该代际的议题。如“亚历山大”“你们城里人真会玩”“感觉身体被掏空”“打工是不可能打工的”“这辈子不可能打工的”等是该代际表达自己生存境遇的话语。

四、结语及反思

本文利用普拉切克的情感轮对近20年的网络流行语进行编码,分析近20年的网络流行语情感变化与极值变化,并参考网络流行语的来源,总结出网络流行语发展的四大阶段,发现时间关键阶段与网络社会主体变化、网络平台更迭、网络文化生产、社会心态有着相关联系,找到网络流行语情感转变与网络社会变迁的联系。与其他研究不同的是,本文对网络流行语与社会反映的关系保持谨慎态度,本文缩小网络流行语背后原因的分析范围,着眼于网络社会,将网络流行语视作网络记录,分析网络社会变迁。第一,本研究印证了此前的研究,负面新闻事件或社会现象会引起网民的强烈共鸣(新闻事件与负面情绪具有正相关性);第二,移动端技术发展,互联网步入发展的下半场,国家治理相应介入,网络流行语被规范,正面或中性的网络流行语成为主流;第三,随着代际变化,网络流行语反映出青年对社会的信任感、满意度逐渐上升,更倾向于生产更多关注自身,表达自我真实情感的网络流行语。鉴于样本庞大且久远,本研究也存在一些问题,比如网络流行语的样本选择本身具有官方色彩、在情感编码上具有一定主观色彩等。

[本文为国家社科基金重点项目“中国网络流行语三十年研究(1994—2024)”(项目编号:23AXW000

9)的阶段性成果]

参考文献:

[1]张玉萍,陈孟.网络新词的特点、形成机制和影响分析:以2013年网络新词为例[J].东南传播,2014(5):19-20.

[2]盛若菁.网络流行语的社会文化分析[J].江淮论坛,2008(4):120-121.

[3]XuY,WangL,WangY,etal.EZCalm:AUserEmotionRegulationSystembyImmersiveMusicBasedonPlutchiksWheelofEmotions[J].JournalofBeijingInstituteofTechnology,2019,28(1):67-74.

[4]赵曰超,秦启文,梁芷铭.网络流行语流变规律研究:对2003年至2012年网络流行语的分析[J].新闻界,2013(14):71-75.

[5]叶虎.微传播环境下我国网络流行语论析[J].现代传播(中国传媒大学学报),2016,38(7):62-68.

[6]侯建建.从近十年网络流行语看中国网民的情感变化[D].重庆:重庆大学,2015(5).

[7]郑雯,乐音,桂勇.网络新生代网络社会心态:代际更替、心态变迁与引导路径[J].青年探索,2022(3):37.

[8]刘国强,袁光锋.论网络流行语的生产机制:以“躲猫猫”事件为例[J].现代传播(中国传媒大学学报),2009(5):54-56.

作者简介:蒲平,浙江传媒学院新闻与传播学院讲师,博士(杭州 310018);石烨烨,浙江传媒学院新闻与传播学院硕士生(杭州 310018)。

编校:董方晓