【摘要】将突发事件在传统网络时代与短视频时代的舆情演化规律进行对比,发现短视频时代的舆情在各个演化阶段均具备异于前者的显著特征,尤其在引发层面呈现出信息发布主体多元、信息接收主体情绪变化剧烈、舆情在碎片化信息和沉浸式视角中快速引爆并波动延续等特点,并依此提出了治理难点和有针对性的治理策略。通过案例对比分析研究发现,媒体、政府及有关组织需注重自身形象常态化建设,舆情发生时应调动线上线下力量联动研判事件态势,通过对短视频评论区的智能监测把握公众态度倾向,在此基础上整合各方碎片化信息,纾解公众情绪。在当下的短视频时代,唯有多主体在突发事件舆情演化的各阶段把控好传播规律,才能在最大程度上发挥多方力量,化解舆情风险。

【关键词】短视频;突发事件;网络舆情;引导策略

《中华人民共和国突发事件应对法》对突发事件的定义是:“突然发生,造成或者可能造成严重社会危害,需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。”而本文所阐述的突发事件更倾向于特指突然发生或发现的、呈现异常状态、大众对此缺乏准备却引发一定社会关注度的新闻事件[1]。根据《第54次中国互联网络发展状况统计报告》,截至2024年6月,我国短视频用户规模近11亿人,用户使用率达95.5%。短视频平台已成为信息传播和社会舆论参与的重要渠道,也是突发事件舆情的新策源地。最早出现的短视频产品可以追溯到智能手机刚兴起的2011年,但是短视频的出现并不能说明短视频时代的到来。学界尚未有关于“短视频时代”的明确定义,相关研究报告指出历经“影视视频时代”和“网络视频时代”后,2020年被定义为中国视频社会化元年,短视频平台成为互联网用户获取信息、开展媒介社交与表达自我的主要平台。所以,本文将传统网络时代定位在2011年及之前;2011年至2019年是传统网络和短视频的交融期,为短视频时代“细水长流”长线生产与消费奠定了基础;短视频时代定义为2019年之后。

目前,突发事件舆情的爆发点已经从传统的微博、微信快速转移到以抖音、快手、小红书为代表的短视频平台,并呈现出碎片化、裂变式、多层次等传播特征,给舆情研判和管控工作带来新的挑战。本文运用案例对比分析的方法,在生命周期与信息生态视角下,将短视频时代和传统网络时代案例从信息发布和接收主体、信息、信息环境、信息传播技术等角度进行对比分析,归纳总结短视频时代突发事件舆情演化的独特性,抓住舆情治理难点,为突发事件舆情研判和治理提供新的思路和策略建议。

一、文献综述

(一)突发事件舆情传播规律相关研究

针对突发事件舆情传播规律的相关研究,因为时空与地域的局限,且媒介和传播途径较为有限,所以针对非网络环境的研究较少。而互联网产业的发展,让针对突发事件的舆情传播及治理研究热度高涨,主要包含总结网络事件传播阶段[2]、阐释突发事件传播特征[3]、归纳影响因素[4]、分析传播效果[5]、建立舆情预警模型[6]以及提出舆情处理策略[7]等方面。虽然过去针对突发事件舆情传播规律的研究结果丰富,但大多数研究成果并不能完全应用于短视频时代的舆情分析中,因此,有必要对短视频时代舆情传播的规律进行专门研究。

(二)短视频时代突发事件舆情传播特征的相关研究

短视频平台的发展迅速,以其庞大的用户基数和活跃的用户创作广泛嵌入各类社会议题的讨论之中,形成重塑媒体格局和舆论生态的重要力量,并成为视觉景观时代的新公共空间。王辉认为,短视频平台已经是舆情生成的“策源地”、舆情扩散的“发酵池”、谣言传播的“易发区”,以及舆论引导的“新阵地”。[8]学者们普遍认为,与其他网络传播媒体相比,短视频对突发事件的传播与扩散具有以下特性:真实权威和可信度高[9]、展现事物发生过程[10]、强代入感和感染性[11]、信息覆盖率高[12]、民间草根文化占据话语权[13]和大数据依据兴趣进行传播[14]等。学者们对短视频的传播效果比较重视,这方面的研究以往多集中于更具破坏性的负面情绪上,尤其重视短视频平台所涌现的失义性互动和暴力互动等情绪化非理性表达[15],缺少对正面情绪的建设性意义观照。而近年来很多学者从热点事件的发展与衍化出发来探究短视频的影响,并开始肯定短视频在突发事件中所发挥的积极作用[16]。以上研究多集中于短视频角度对突发事件舆情的分析,缺乏与传统网络时代舆情进行对比的视角。这导致无法发掘两者的共性特征及短视频的独特性质。因此,本研究采用对比研究方法,系统比较传统网络时代与短视频时代突发事件舆情的差异与共通点。

(三)短视频时代突发事件舆情治理的相关研究

网络技术不断发展的当下,短视频舆情从网络舆情的细化分支成为学界的主流研究方向,张收鹏认为网络视频新闻已经形成新的话语力量,或可成为舆论引导的有力工具,或可成为散布谣言的始作俑者。所以,探讨短视频时代舆情应对措施具有重要的现实意义[17]。在短视频强势发展态势下,突发事件呈现出多元和复杂的传播规律。近年来,学界将研究重点更多转移到短视频时代突发事件舆情的治理方面。国外相关研究集中于监测方法、预警模型等短视频舆情治理的技术层面[18]。而国内研究一般采用个案分析法围绕重大突发事件[19],在分析短视频视觉修辞手法的基础上,探究舆情治理策略并建立舆情预警模型[20]。治理策略研究注重现实关怀,但是缺少洞见性发现,而舆情预警模型则是在理论上可行,缺少现实应用的普适性。除此之外,学者对治理策略的分析过于宏观而缺少对舆情发展不同阶段的关注[21]。

综上,现有对短视频突发事件传播规律的研究多聚焦于某一舆情事件,主要为通过某一主体在某一短视频平台传播的定性分析,缺乏对多主体、多平台的综合研究,且少有研究将短视频与其他媒介形式引发的突发事件进行横向对比,以揭示短视频舆情的特征。在治理主题和具体策略方面,现有研究成果通常从宏观角度探讨政府、短视频平台、主流官方媒体、草根用户等多个主体的治理策略[22],缺少与舆情演化阶段相结合的分析,对短视频引发或助推的突发事件舆情的治理策略探讨还处于初级阶段,缺乏具有针对性和可操作性的策略建议。

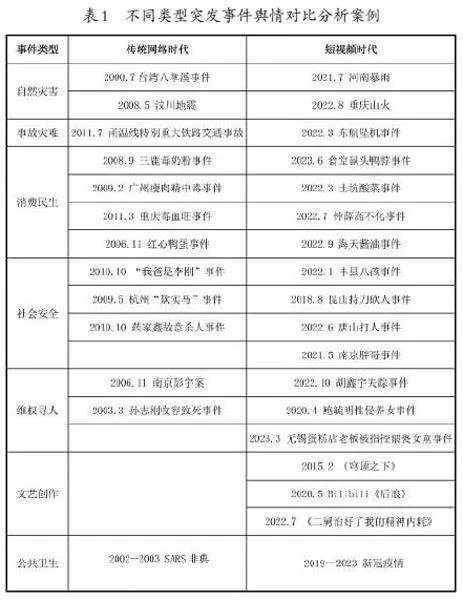

二、研究设计

突发事件从理论上可以有不同的分类方法,不同类型突发公共事件发生的原因、导致危急状态的影响程度和范围、产生社会危害的严重程度都有很大差异,从而使得应对措施和手段也有所不同[23],因此,完善的应急管理体制要求我们必须对各种表现形式不同的突发事件进行深入分析,抓住其本质特征,从而对不同公共突发事件进行分类、分级与分期,在此基础上建立相应的应急管理体系和应急预案。薛澜等[24]结合国内外先进的应急管理经验,根据突发事件的发生诱因,将突发事件划分为自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件、突发社会安全事件以及经济危机等五大类。本研究将短视频时代和传统网络时代突发事件对比,发现短视频时代舆情“爆发期”与传统突发事件具有较多共性特征,所以本文在上述“诱因”分类的基础上,结合相关文献[25]中常出现的短视频突发事件类型,增加了“维权寻人”和“文艺创作”类别。此外,短视频的草根性导致“经济危机”类突发事件在短视频时代通常表现为和民众个体息息相关的“消费民生”类事件。所以,本研究以短视频时代突发事件的整合归类为切入点,在上述五大类的分类基础上,最终将短视频突发事件分为自然灾害、事故灾难、消费民生、社会安全、维权寻人、文艺创作和公共卫生等七类。本文运用了案例对比分析的方法,在生命周期与信息生态视角下,将每类事件中短视频时代和传统网络时代的案例(见表1)从信息发布主体、信息接收主体、信息、信息环境、信息传播技术等角度进行对比分析,归纳总结短视频时代突发事件舆情演化的独特性,并且通过总结舆情管控成功的原因或失败的教训,提出相关舆情治理的具体策略建议。

三、短视频时代突发事件舆情演化的周期性特征

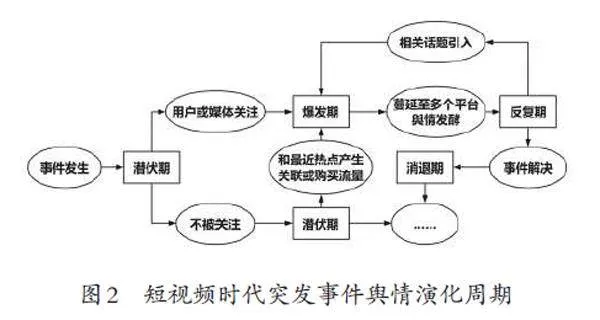

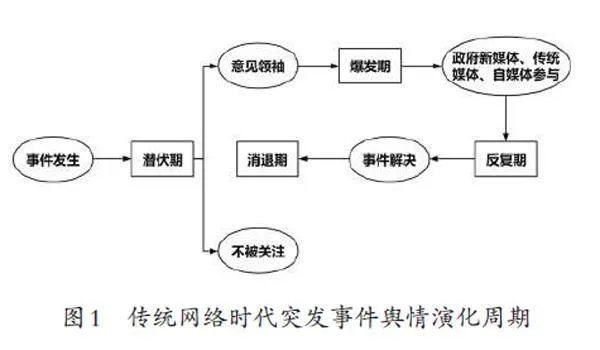

李彪[26]总结Steven Fink的危机四分论,认为网络舆情传播有六个发展阶段:潜伏期、爆发期、蔓延期、反复期、缓解期以及长尾期。本文发现传统网络时代突发事件舆情的演化周期(见图1)和短视频时代突发事件舆情的演化周期(见图2)符合前人研究中划分的阶段性特征,可分为潜伏期、爆发期、反复期和消退期四个阶段。短视频突发事件舆情往往发酵于短视频平台,潜伏期即使不被关注也可能因与近期热点产生关联或者被购买流量而“引爆”,后期舆情传播范围通常超越短视频平台,引发舆情矩阵效应,而消退期则“潜伏”流量池中等待下一次引爆。短视频时代突发事件各个传播周期的特征与传统网络时代存在诸多相似点,如舆情的引爆与长期积累的社会负面情绪、媒体或意见领袖的关注相关,事件得到解决后进入消退期等,然而短视频时代突发事件的舆情演变又有以下独特之处。

(一)舆情潜伏期难以预料

通过对诸多典型案例分析发现,无论是在传统网络时代,还是在短视频时代,舆情的引爆与长期积累的社会负面情绪相关,过去一直有争议的话题被激发后点燃网民情绪,导致突发网络舆情事件。短视频时代的不同之处在于,大多数突发事件呈现突然质变的特征,一条短视频如果无法快速点燃情绪,又不能被主流媒体或者意见领袖注意到,则可能无法引起广泛的关注。但这并不代表其会永远沉寂,也可能因为某个契机而迅速被点燃。比如在唐山烧烤店打人事件后,在相关视频评论区中关注热度较高的“汪小菲唐山买房”成为关联式搜索词条,网友发现过去汪小菲曾实名举报过唐山纠纷。此外,还有网友通过给短视频买流量(比如“DOU+”)等人为的干预方式来引爆舆情。

(二)舆情爆发期迅速转移

短视频平台通过热榜话题、算法反复推荐,极易形成爆点话题。突发事件舆情虽然第一现场在短视频平台产生,但爆发后往往转向其他平台继续发酵,此时用户对视频内容本身的关注度降低,转向对突发事件的深度解析。如昆山伤人被反杀事件中,虽然事件开始是发布在抖音平台的“监控视频”,但人们很快将舆论场转移到微博等其他社交媒体平台,并且就“正当防卫是否过度”等法律层面话题进行了讨论。将其与药家鑫事件进行对比,发现药家鑫事件从互联网社交媒体平台对“药家鑫身份”的讨论到最终“药家鑫被处以死刑”未有舆论场转移的现象。

(三)舆情反复期闭环往复

突发事件舆情爆发初期,议题较为集中,但随着新内容的不断出现,舆情事件又会外延出多个议题。孙志刚收容致死事件在论坛引起网民思考“收容制度”,这是将话语权转让给草根的初步尝试,但仍可能会因单一的传播途径以及其他种种原因而被“禁言”。因为短视频时代算法推荐和关联词搜索的强连接性,舆情反复期呈现出一种“闭环往复”的特点。由某条短视频引发的舆情危机在步入消退期时,可能会因相关视频的发布而瞬间重燃。这种瞬间引爆是短视频时代舆情反复的显著特征,当多个瞬间引爆相连,就会形成闭环往复的特点。如无锡蛋糕店老板被指控猥亵女童事件中,舆情回落之际老板拍摄短视频为自己发声,该事件迅速重回舆情中心。

(四)舆情消退期战线拉长

短视频时代通过传统的舆情热度指数来衡量消退期是不严谨的,因为短视频碎片化特征使网民的接收理解程度在每一次的反复中是有限的,消退期也会呈现战线拉长的趋势,甚至变成新潜伏期。所以,应该尽量以网民的短视频表达内容变化来衡量消退期的到来。这方面的典型案例为重庆山火事件,舆情爆发期多为现场实况展现短视频,当娱乐化和反思性内容的短视频开始出现时,标志着热点舆情已告一段落。

四、短视频时代突发事件舆情治理的难点

(一)信息发布主体多元化,舆情化解难度增加

“随手拍”成为潮流,信息发布渠道和传播方式更加多元,民众的表达欲望更加强烈,导致化解突发事件的舆情难度进一步增加。首先,短视频的生产机制往往缺乏官方把关,用户只需搜索即可观看、二次传播内容,这当中不乏未经核实的负面视频内容。比如,无锡蛋糕店老板被指控猥亵女童事件中,即使后续该老板澄清,大部分网民仍然在进行网络暴力行为,且这种网络暴力行为难以归责。其次,舆情爆发大量自媒体账号在网络中发布相关短视频,易产生信息迷雾。一些利益集团运用机器人在评论区造成“刷屏”现象,模糊舆情事件中心议题,蓄意引导公众注意力偏移,造成舆论失焦[27]。最后,部分短视频创作者为提高关注度搭便车发布一些与舆情事件本身并无太多关联的“博眼球”内容,转移事件焦点,淡化了公众对事件核心内容的关注。

(二)信息接收主体情绪变化剧烈,信息茧房效应与亚文化倾向明显

在短视频时代,真相的调查、信息的披露、他人的意见、短视频的内容渐次呈现,造成了网民“看一半”的情况。网民情绪波动明显,正面情绪可能顷刻之间会变成负面情绪。而在传统网络时代,情绪的波动和影响意见改变的形式都较为单一,如南京彭宇案一直误导公众情绪保持在“诬告”的愤怒中。与传统网络时代真相滞后公布而导致的信息闭塞不同,短视频平台基于受众兴趣的推荐机制极易引起信息茧房效应,即习惯性站在第一次观看的兴趣点上,对异质观点予以忽视。此外,短视频网民情绪还会呈现亚文化倾向,甚至情感取向与主流媒体平台发布者的预期南辕北辙,比如2020年B站发布的《后浪》被网民质疑其真实性和阶层分化问题。

(三)碎片化信息易改头换面,评论区话题发散

在舆情信息方面,传统网络时代倾向于主流官方媒体发布较为完整的图文信息。而短视频时代生产者往往采取断章取义、拼凑剪辑、夸张标题等方式将现有碎片化信息拼凑整合,从而要素不全,极大影响了舆情事态的发展。如自然灾害类突发事件中,媒体二次加工第一现场视频,仅仅传递最关键的信息,易出现表意模糊的特征和“新黄色新闻”。与传统网络时代评论区更关注事件本身不同,短视频的评论区可能成为舆情的发源地。尤其是当下在“文字评论”的基础上增加了“图片/视频评论”功能,甚至一些娱乐视频的评论区中会出现其他热点事件的引流。

(四)平台环境娱乐化,加大舆情处置难度

传统网络媒介相较于短视频呈现较弱的娱乐性,因为其通过长篇图文来聚焦话题讨论,如孙志刚收容致死事件引发的“收容遣送制度”和南京彭宇案激起的“司法裁决公正”的争论。而短视频平台“流量为王”的思维特点、“游戏”元素的表达习惯和兴趣推荐的算法导向,让重大舆情事件和休闲娱乐、商品广告、短剧表演等多种类型短视频混杂。娱乐化的平台环境给舆情治理带来了新的挑战,比如新冠肺炎疫情期间,隔离中发生的糗事通过碎片化的短视频展示和“玩梗”让严肃的公共卫生事件娱乐化,以至于“互联打败了深思”[28]。

(五)高情绪渲染力和强代入感,谣言浸染网民认知

信息传播技术方面,相较于主流媒体严谨的专业报道,自媒体报道的“草根”视角、粗糙的镜头记录和非专业化的剪辑痕迹更能引发公众的代入感和真实性感知。受众往往不经考量,按下“转发”键就形成一次向周围的“散射”传播,很多“谣言”借此高速传播。部分突发事件的短视频“谣言”叙述与传统网络时代的文字叙述具有相似性,区别在于搭配渲染力强的背景音乐,吸引受众快速沉浸。用户过多依赖直观的视觉与听觉,出现思辨力下降等问题。短视频潜在的沉浸式传播特征配合平台的算法和兴趣推荐机制,谣言信息“三人成虎”式地不断重复,浸染网民认知。

五、短视频时代突发事件舆情治理的策略建议

(一)注重常态化形象建设,加大“后舆情”处置力度

面对复杂多变的突发事件短视频舆情引爆点,以不变应万变是首选,唯有常态化研判舆情,建立和维护企业、政府等良好形象,推动公众价值融入舆情治理,疏导社会积累的负面情绪才能在突发事件发生之际从容面对。当组织一直处于良好正面形象时,网民初始的预设立场会在一定程度上经受住负面舆情的考验。在舆情爆发期,当短视频平台出现舆情苗头时,相关部门应对关联式搜索予以审核,密切关注“舆论场迅速转移”的现象,并及时在其他媒体平台预警。负面舆情发生后,事件带来的“后舆情”仍将萦绕涉事主体,所以有必要基于利益相关者的心理需求进行针对性的“声誉疗伤”,进行声誉形象的恢复[29]。重庆山火后,重庆广电集团在抖音发布短纪录片《八小时》,以重庆缙云山山火的整个救援过程为素材进行创作,满足现代人快节奏生活的同时,也能发挥对常规短视频的补充说明作用[30]。

(二)冷却用户极端情绪,巧妙转移注意力

在突发事件中,短视频信息接收主体的负面情绪和情感会在短时间内引爆,如何疏导网民群体的极端负面情绪从治理策略上来说尤为关键。短视频受众根据利益相关者理论可划分为意见领袖、短视频事件发布者和参与者、主流媒体、草根媒体和普通短视频用户[31],这些群体的情绪变化可以反映舆情的周期性变化,而情绪变化则直接通过视频表达内容和方式的变化来投射。在事件已经明晰的情况下,以积极情感为纽带,以动员互助为核心,减少实况视频的发布,增加正能量视频展现,调动网民同理心,同时融入理性分析,有助于疏导极端情绪。在新冠肺炎疫情事件中,许多鬼畜视频和搞笑生活类Vlog自带幽默、调侃、乐观底色,很容易稀释网民的负向情绪,引发正向情绪。所以在某些重大突发事件中,可以适当组织或鼓励娱乐化短视频的创作活动,但是又需要监管其不要落于低俗和恶意。巧妙利用其他舆情事件,进行注意力转移。网民情绪会因此中断,从而让渡给公众理性思考的时间,并且缓解网民抵触情绪。

(三)整合碎片化信息,监测评论区言论

短视频碎片化信息传播方式,容易以偏概全而引发舆情事件,因此需要对突发事件相关信息碎片进行整合处理,应借助主流媒体为代表的专业化团队完成对事件始末的解析,形成类似“一张图读懂”的样式梳理事件的来龙去脉。在此基础上,应该尝试使用“短视频回应短视频”的方式,应对舆论质疑,帮助网民识别事件真伪,从网民心理变化过程和事件基本发展规律入手来阐明真相,同时注意把控发布信息的细节,避免新闻细节被公众过度放大。

对于短视频平台和舆情相关部门而言,监测评论区有助于提前研判舆情、预知热点。与短视频内容的模糊性相比,文本的捕捉和定性相对容易。突发事件短视频的评论区作为观众解读和分析视频的场所,已成为重要的舆情发酵地。例如,在唐山烧烤店打人事件视频的评论区,存在恶意揣测言论和相关搜索词条如“唐山打人者后续”。要重点关注短视频评论区中的非理性表达,并利用情感分析、文本分析等算法技术,精准把握网民情绪和态度倾向、关键词出现频率、用户活跃度等信息,通过智能化监测手段研判评论区潜在的舆情风险。此外,定期使用数据抓取工具收集短视频评论数据,建立和更新平台自定义的监控系统也是必要的。

(四)线上线下联动研判,精准识别敏感内容

在短视频时代,突发事件的快速引爆要求政府部门和主流媒体将短视频平台纳入日常舆情监测范围。为正确评估舆情风险,政府部门应利用人工智能技术优化多媒体分析,提取视频和音频内容信息,对比关键词,及时发现并回应敏感内容。同时,短视频平台应建立自律监管机制,其成本较低且效果显著。首先,规范平台的监管机制,完善关键词屏蔽约束规则,对低俗内容传播者应标记;其次,完善网民举报和监督体系,将“举报”或者“点踩”等负面反馈功能键进一步“显形”,给予受众需要重视负面反馈的暗示;最后,完善违规记录大数据库,对过去违规行为进行记录,总结短视频爆发舆情的常用标签,并且在某一条违规记录出现后,立马对相关数据进行多平台上下游的溯源。

除了上述的“被动防御”策略,短视频的信息传播技术和环境也揭示了“主动出击”的可能性。突发事件通常因线下诉求未满足而引发线上舆情,短视频时代的拍摄地点和人物均可追踪,使线上舆情易与线下产生联动效应。例如,网红在胡鑫宇失踪后前往案发现场进行直播报道,若对此类线下行为不加以关注,可能导致现场秩序混乱和次生舆情风波[32]。另外,类权威账号的创新表达,以短视频形式“反击”短视频谣言和负面舆情,类权威是指生产主体具有官方媒体背景,却带着“自媒体”个人账号的符号表征;其生产内容虽然依托的都是媒体报道的新闻,但增添了很多个人化的“附加值”。比如中央广播电视总台在新媒体平台推出短视频栏目《主播说联播》,浙江广电集团民生新闻节目《1818黄金眼》节目主持人账号“慧小媛”在哔哩哔哩网站上线。当某一类突发事件舆情爆发时,不仅需要主流官方媒体的发声,而且在该领域类权威、准权威媒体以主流价值观立场帮助新闻的“软表达”,“以受众喜好的形式为逻辑起点,用形式反哺内容”。类权威账号是传统媒体在新媒体领域另辟的蹊径,相比官方账号制式化的精细,自媒体受到的限制更小、更易操作,也更能依靠制作上的粗粝感赢得受众共鸣,从而与新型主流媒体一起建立多元化的传播矩阵。

六、结语

本文对比分析了短视频时代与传统网络时代的突发事件舆情,发现短视频时代具有潜伏期难以预料、视频关联性强、爆发期依靠媒体和用户传播及算法推荐瞬间引爆、反复期和消退期向其他传统网络媒介平台扩散,形成闭环往复和战线拉长的特征。在舆情发酵过程中,短视频的核心特征使治理面临多元信息诱发主体、受众情绪变化且易极端化等特有难点。针对这些特征和难点,本文提出舆情治理不仅需要“被动防御”,如冷却用户极端情绪、利用算法精准识别敏感内容和监测评论区,还需“主动出击”,如政府和组织常态化建设形象、舆情部门线上线下联动观察、主流媒体整合信息和打造类权威媒体账号。短视频时代的突发事件舆情是多主体力量耦合作用的结果,只有在舆情演化的各阶段齐心协力,掌握传播规律,才能最大限度发挥多方主体的力量,共渡难关。

[本文为2024年江苏省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心一般项目、江苏省社科基金一般项目“中国式现代化视域下省级主流媒体国际传播效能提升研究”(24ZXZB006)部分研究成果]

参考文献:

[1]沈正赋.突发事件中报道机制的科学调控[J].传媒观察,2003(4):26-27.

[2]李彪.网络事件传播阶段及阈值研究:以2010年34个热点网络舆情事件为例[J].国际新闻界,2011,33(10):22-27.

[3]张玥,孙霄凌,朱庆华.突发公共事件舆情传播特征与规律研究:以新浪微博和新浪新闻平台为例[J].情报杂志,2014,33(4):90-95.

[4]赵飞,廖永丰.突发自然灾害事件网络舆情传播特征及影响因素研究[J].地球信息科学学报,2021,23(6):992-1001.

[5]宁海林,羊晚成.重大突发公共卫生事件传播效果的影响因素实证分析:以卫健类抖音政务号为例[J].现代传播(中国传媒大学学报),2021,43(1):147-151.

[6]陈莫凡,黄建华.基于SEIQR演化博弈模型的突发网络舆情传播与控制研究[J].情报科学,2019,37(3):60-68.

[7]吴江,赵颖慧,高嘉慧.医疗舆情事件的微博意见领袖识别与分析研究[J].数据分析与知识发现,2019,3(4):53-62.

[8]王辉.短视频平台热点话题分析及引导建议[J].全媒体探索,2023(5):92-94.

[9]陈文.论重大灾害事件中的网络谣言传播及法律应对:以新型冠状病毒肺炎疫情为例[J].北方法学,2020,14(5):80-90.

[10]杨沄瑛.叙事学视角下突发事件中短视频新闻报道研究[D].淮北:淮北师范大学,2023.

[11]李菁.抖音短视频传播中的互动仪式与情感动员[J].新闻与写作,2019(7):86-89.

[12]殷俊,刘瑶.我国新闻短视频的创新模式及对策研究[J].新闻界,2017(12):34-38.

[13]彭兰.短视频:视频生产力的“转基因”与再培育[J].新闻界,2019(1):34-43.

[14]韩立新,蒋钰皓.我国短视频新闻的发展特征与发展困境[J].传媒,2022(2):55-57.

[15]黄方楠,李明德.短视频舆情的非理性表达与互动分析[J].情报杂志,2022,41(3):152-158+113.

[16]王晓红,张辰.融合传播的视频功能重构:基于央视疫情融合报道研究[J].当代传播,2020(4):102-105.

[17]张收鹏.网络视频新闻的舆论力量:以“6·5”成都公交燃烧事故为例[C]//中国传媒大学研究生院.中国传媒大学第四届全国新闻学与传播学博士生学术研讨会论文集.[出版者不详],2010:206-213.

[18]PaulKetelaar.Takingthefullview:Howviewersrespondto360-degreevideonews[J]ComputersinHumanBehavior,2019(91):24-32.

[19]周思瑶.抖音短视频中新冠疫情情绪信息形成与传播机制研究[D].云南师范大学,2021.

[20]吕伟,周雯楠,陈文涛,韩业凡,房志明.暴雨灾害短视频引发舆情危机的BN研究[J].中国安全科学学报,2022,32(11):192-199.

[21]何杰,张玉容.智媒体视域下短视频网络舆情的新特点与新引导探究[J].新闻研究导刊,2023,14(15):48-51.

[22]武楠,梁君健.短视频时代主流媒体的新闻生产变革与视听形态特征:以新冠肺炎疫情期间“央视新闻”快手短视频为例[J].当代传播,2020(3):58-62.

[23]胡宁生.中国政府形象战略[M].北京:中共中央党校出版社,1999.

[24]薛澜,钟开斌.突发公共事件分类、分级与分期:应急体制的管理基础[J].中国行政管理,2005(2):102-107.

[25]吴佳怡.危机传播视域下短视频舆情的形成演化与应对策略:基于“胡某宇事件”在抖音平台的传播情况分析[J].新媒体研究,2023,9(6):6-10;廖海涵,靳嘉林,王曰芬.网络舆情事件中微博用户行为特征和关系分析:以新浪微博“雾霾调查:穹顶之下”为例[J].情报资料工作,2016(3):12-18;胡逢源.“后浪”舆情分析及其对网络治理工作启示[J].人民论坛,2020(31):103-105.

[26]李彪.网络事件传播阶段及阈值研究:以2010年34个热点网络舆情事件为例[J].国际新闻界,2011,33(10):22-27.

[27]何杰,张玉容.智媒体视域下短视频网络舆情的新特点与新引导探究[J].新闻研究导刊,2023,14(15):48-51.

[28]胡泳.新冠肺炎疫情危机与社交媒体的双向影响[J].新闻战线,2020(11):49-50.

[29]王洪波.“心”引力:企业如何打赢声誉保卫战[M].北京:金城出版社,2012.

[30]郑昌兴,苏新宁,刘喜文.突发事件网络舆情分析模型构建:基于利益相关者视阈[J].情报杂志,2015,34(4):71-75.

[31]郭林.短视频在突发公共事件中的传播特征与应用启示:以重庆山火报道为例[J].新媒体研究,2023,9(3):26-29.

[32]毕翔.短视频传播机制与舆情应对策略研究[D].武汉:武汉大学,2020.

作者简介:李明,南京大学新闻传播学院副教授,紫金传媒智库研究员(南京 210023);殷鸣,南京大学新闻传播学院硕士生(南京 210023);房妍君,南京大学新闻传播学院研究助理(南京 210023)。

编校:董方晓