摘要:生产消费是指生产过程中各种生产要素的耗费,因此生产行为本身也是消费行为,没有生产,就没有消费,消费是生产的前提和目的。我国当前面临着由于“生产消费”不当而使生态环境遭受严重破坏的问题。因此必须确立以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,贯彻实施循环经济的发展战略及其政策措施,走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路;实现国民经济的可持续发展。

关键词:消费;生产消费;循环经济

中图分类号:F069.9 文献标识码:A 文章编号:1002-2848-2008(01)-0112-04

消费经济问题,是中国特色社会主义发展经济学的重大内容,涉及我们发展生产的根本目的问题。所谓生产消费,按照过去一般的理解,是指生产过程的耗费,包括人们劳动力的耗费,原材料的耗费,能源动力的耗费,生产工具的耗费,以及各种为生产服务的劳务消费。这种定义,对一般物质生产来说当然是确切的,但是在现实的生产消费中,这样的定义已远远不够了,需要加以扩充和发展。

首先,就“生产”来说,除了“物质”的生产以外,还有“劳务”的生产,“精神”的生产,“文化”的生产,以及“劳动力”的生产等;这些“生产”的区别,决定了它们在“消费”过程中的区别。这些区别,马克思在《资本论》(包括《剩余价值理论》)这一巨着中,虽然主要是论述“物质”的生产和消费的问题,但也涉及“劳务”、“精神”、“文化”以及“劳动力”的生产和再生产问题。对这些问题,我国经济学界在近30年来曾有所涉及,但还不深不透,应当进一步加以研究。

消费是经济学中永恒的核心话题,历来为经济学界和经济理论家所关注,长期以来,西方经济学理论虽然认为消费是经济生活的基本领域之一,但不认为消费会对生产构成障碍,以至在整个西方工业化过程中,不断表现出“为生产而生产”的“生产中心”倾向。而在关于生产的“消费”方面,过去很少有人论及,一说“消费”,只是谈人们生活中的“消费”,即人们的“衣食住行用”和“吃喝拉撒睡”等问题,这当然是很重要的,但却忽视了“生产”中的“消费”问题,特别是“生产消费”与“生活消费”之间的联系和可持续发展的问题。

一、生产和消费的辨证关系

马克思在《政治经济学批判》导言中,提出了以下基本原理。

(一)“生产直接也是消费。双重的消费,主体的和客体的。”“生产行为本身就它的一切要素来说也是消费行为”。“把直接与消费同一的生产,直接与生产合一的消费,称做生产的消费”。

(二)“消费直接也是生产”。“生产同消费合而为一和消费同生产合而为一的这种直接统一,并不排斥它们的直接对立”。“生产媒介着消费”,它创造出消费的材料,没有生产,消费就没有对象。但是消费也媒介着生产,因为正是消费替产品创造了主体,产品对这个主体才是产品。产品在消费中才得到最后完成。

(三)“没有生产,就没有消费,没有消费,也就没有生产,因为如果这样,生产就没有目的。”

(四)“消费从两方面生产着生产”。1、“因为只是在消费中产品才成为现实的产品”;2、“因为消费创造出新的生产的需要,因而创造出生产的观念上的动机,后者是生产的前提。”

(五)“消费和生产之间的同一性表现在三个方面:1、直接的同一性:生产是消费;消费是生产。消费的生产。生产的消费。2、每一方表现为对方的手段;以对方为媒介;这表现为它们的互相依存;3、生产为消费提供外在的对象,消费为生产提供想象的对象。”

二、我国“生产消费”存在的问题

(一)理论上的误区:一是把“生产消费”与生产完全混为一谈,实际上否定了“生产消费”这一过程,因而很少有人研究这一问题;二是把“生产消费”和“生活消费”完全分割开来,忽视它们之间密切联系和“生活消费”的最终目的性;三是在“生产消费”中,只强调“客体的”消费,而忽视“主体的”消费,特别是忽视主体的“智力”和“精神”的消费;四是在“生产消费”中只强调其过程的单一性和规范性,而不考虑“生活消费”的多样性和复杂性。

(二)我国当前最突出的问题,是由于“生产消费”不当而使生态环境遭受严重破坏的问题。中国在这几十年的工业化进程中,一方面人们利用现代的科学生产技术,造就了一个物质堆积的现代社会,发展了自身生存的空间,提升了享受的消费水平。在一部分沿海发达地区形成了极其奢侈的生产消费,而在部分西部不发达地区则进行着维持“生存型”或“温饱型”的掠夺性生产消费。贫困和奢侈的生产性消费从两个不同的极端损毁着人类的自然资源和生态环境,产生了诸如酸雨、地面沉降、温室效应、臭氧层“空洞”、水源枯竭、土地沙化、水体和大气污染、物种濒危与灭绝等等严重的环境问题。其原因除上述的理论上、认识上的误区外,主要还是由于长期以来我们采用了旧的经济发展观来指导和调控经济运行中的增长和发展问题,其中的关键在于忽视了“以人为本”的基本目的,陷入“为生产而生产”的误区。当然,这与我国现阶段正处于工业化的中级阶段,深受前苏联社会主义工业化理论和欧美各国工业化模式的影响有关。

(三)我国在长期的工业化建设中,一直是以生产为中心,几乎所有的经济行为、资源配置和经济政策导向都是围绕生产而设计和开展的。表现在我们的经济发展战略和政策上,一是只强调物质产品指标,在计划经济时期只抓“总产品”和“国民收入”指标,在社会主义市场经济体制下只抓“GNP”和“GDP”指标;二是忽视城乡之间、三次产业之间、东中西部之间、不同行业和产业之间、特别是不同群体之间的协调发展,以致形成当前社会经济发展水平差距过大、社会群体矛盾突出、社会不稳定的局面。

(四)表现在我们的经济增长方式上:一是只强调GDP的增长,而忽视经济的可持续发展;二是只强调经济的发展,而忽视社会的和谐与发展;三是只强调物质生产数量的增长,而忽视人民文化素质的提高与全面发展;四是只强调“生产消费”的扩大,而忽视可持续消费,形成了一些超出了社会正当需要的过度消费、无意义的消费甚至是有害的愚昧消费等。这些过度或多余的消费尽管可以为某些企业、某些产业或某些地区带来GDP增长或滚滚利润,但却消耗掉了更多不可再生的宝贵资源,本质上只是满足了一些不合理的社会与心理需求,实际上并没有提高生产消费水平或增进生产消费效果。

三、大力发展循环经济,实现经济又好又快的可持续发展

如上所述,在传统工业生产模式“资源一生产一消费一废弃物排放”的单向流动的线型经济活动模式下,生产活动在创造了大量社会财富的同时。也以惊人的速度消费和吞噬着自然资源,污染着生态环境,导致资源供给短缺危机、环境污染总量增大危机等一系列挑战。国民经济发展中的资源和环境两大“瓶颈”凸显出来。严酷的现实促使人们寻求新的出路。

实际上我们的祖先在长期的农林牧渔业的生产活动中,积累了一些他们对经济发展过程的认识和经验,提出了某些朴素的观点,但未上升成为系统的循环经济理论。第一次产业革命以来,工业成为主导产业,其发展受自然生态的影响比较间接,因而没有引起人们的重视,甚至实行了一套破坏生态发展的工业化模式,几百年来很少有人提出异议,直到上世纪末生态受到严重破坏的影响凸显出来后,人们才惊呼现在确实到了非整治不可的时候了。

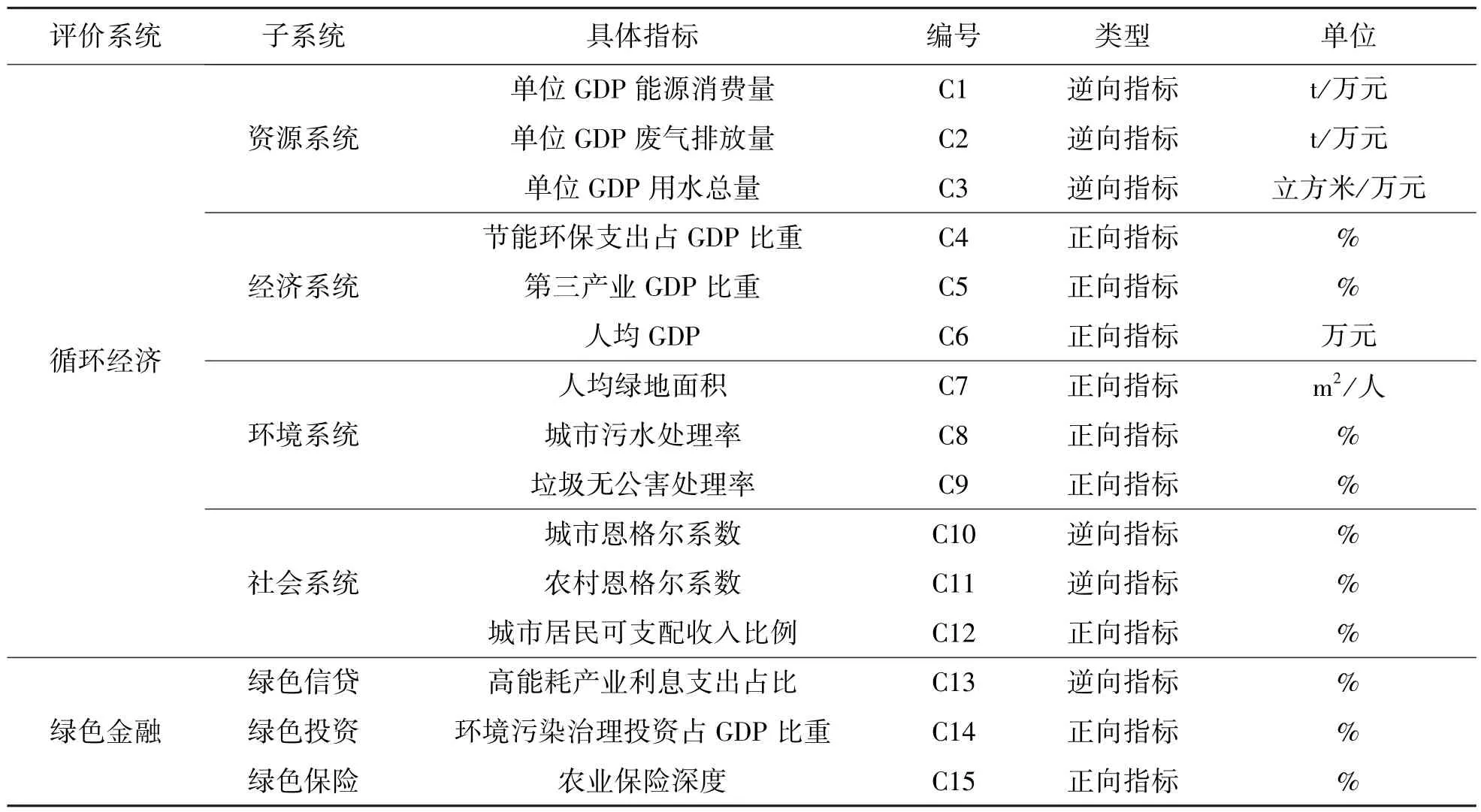

什么是循环经济?尚无统一定义,一般是指在经济发展中,必须遵循自然生态系统的物质循环和能量流动规律来构建经济系统,使其和谐地纳入自然生态系统的物质能量循环利用过程,形成以“清洁生产、资源循环利用和废物高效回收”为特征,以生态产业链为发展载体,以清洁生产为重要手段,达到实现物质资源的有效利用和经济与生态的可持续发展的生态经济发展形态。因此,循环经济的本质是一种生态经济,是在生态发展规律的指导下将经济活动组织成为“资源一产品一消费一再生资源”和资源“低开采一高利用—低污染排放”的良性循环过程,形成一种最大限度地利用资源和保护环境的经济发展模式。

发展循环经济,已成为当前世界各国经济发展中的一个热点问题。1962年美国着名经济学家鲍尔丁首次提出“循环经济”这一范畴;1972年,欧洲罗马俱乐部发表了达纳·梅多斯等人的研究报告《增长的极限》,提出资源供给和环境容量无法满足外延式经济增长模式的要求;1976年,美国首次制定了《固体废弃物管理法》;1986年,德国颁布了《循环经济与废物管理法》;规定对废物处置的优先顺序:避免产生一循环使用一最终处置;1987年,挪威首相布伦特兰夫人在《我们共同的未来》一文中,首次提出可持续发展的观念;1989年美国学者福罗什发表《加工业的战略》一文,提出了工业生态的概念,即通过将产业链上游产业的废弃物变为下游产业的营养物或原材料,形成类似自然界的生态系统;美国已有半数以上的州也先后制定了不同形式的促进资源再生循环法规,加利福尼亚州提出通过削减资源开发和再循环减少50%废弃物,美国七个州规定40-50%的新闻纸必须采用再生纸,塑料容器必须使用10-20%的再生原料;1997年,德国厄恩斯特·冯·魏茨察克和美国洛文斯合着《四倍跃进一一半资源消耗量创造双倍财富》一书,提出“在财富成倍增加的同时使资源消耗减半”的四倍跃进新思维,以提高资源生产率;德国在上世纪末先后出台了《包装条例》、《限制废车条例》、《循环经济法》,采取双元系统模式和双轨制回收系统等;2000年,日本召开了一届“环保国会”,通过和修改了《推进形成循环型社会基本法》、《特定家庭用机械再商品化法》、《促进资源有效利用法》、《食品循环资源再生利用促进法》、《建筑工程资材再资源化法》、《容器包装循环法》、《绿色采购法》、《废弃物处理法》、《化学物质排出管理促进法》等多项环保法规,并在此基础上陆续推出并付诸实施了家电行业的《家电循环法》,汽车行业的《汽车循环法案》、建筑产业的《建设循环法》等。对不同行业的商品废弃物处理和资源再生利用等作了具体规定。

自上世纪的80年代以来,在上述循环经济理论的指导和政府相关政策法规的推动下,北欧和北美等发达国家的经济产业界,为了提高综合经济效率,减少环境污染,以生态理论为基础,积极响应和运用循环经济的思想,在微观层次上进行了有益的探索,重新规划产业发展方式,提出并实施了一些良好的循环经济运行模式,从而形成了一股新经济的潮流和趋势。

例如:杜邦公司创造性地把循环经济三原则发展成为与化学工业相结合的“3R制造法”,通过放弃使用某些环境有害型的化学物质、减少一些化学物质的使用量以及发明新的原材料循环利用工艺,使该公司生产造成的废弃塑料物减少了25%,空气污染物排放量减少了70%。

丹麦在稳定人口增长规模的基础上,取缔了燃烧能源工厂和一次性饮料包装生产线,重建了城市运输网络;按照工业生态学的原理,建立了卡伦堡生态工业园区,通过园区内的电厂、炼油厂、制药厂和石膏板生产厂这四个主体为核心,使企业间的物质集成、能量集成和信息集成,形成产业间的代谢和共生耦合关系,通过贸易方式利用对方生产过程中产生的废气、废水、废渣、废热或副产品成为另一家工厂的原料和能源,不仅减少了废物产生量和处理的费用,还产生了很好的经济效益,形成经济发展和环境保护的良性循环。

德国建立了的包装物双元回收体系(DSD),这是一个专门组织回收处理包装废弃物的非盈利社会中介组织,该组织成立于1995年,目前已有1.6万家产品生产厂家、包装物生产厂家、商业企业以及垃圾回收部门加入。DSD将这些企业组织成为网络,企业交纳“绿点”费由DSD用来收集包装垃圾,然后进行清理、分拣和循环再生利用。

日本在循环型社会建设方面主要体现三个层次上:一是政府推动构筑了如上所述的多层次法律体系;二是要求企业开发高新技术,首先在设计和制造相关产品的时候就要考虑资源再利用问题,如各种家电、汽车和大楼等建筑物在其废弃或拆毁时各部分零部件怎样能够容易地进行回收利用,变为再生资源等。三是要求国民从根本上改变观念,不要鄙视垃圾,要把它视为有用资源。

回顾我国,改革开放30年来的经济得到持续的高速发展,取得了举世瞩目的成就,这的确令人感到兴奋;但是,高速发展带来的高污染、生态高破坏的恶果却令人忧心忡忡。而上述这些国外案例的经验和教训都是值得我国很好参考的。为我国构建循环经济提供了理论基础和实践的范例。对此,我国经济学界应当义不容辞地提倡在经济运行和生产消费过程中贯彻和执行循环经济策略。

循环经济的战略目标:是坚持以人为本,着眼于人的全面发展。实行循环经济策略,就必须要处理好工业与农业、城市与乡村、工人和农民之间的关系,实行工业反哺农业、城市支持农村、工农之间团结互助、协调发展、和谐共进。使我国经济(特别是,西部经济)能够得到又好又快的持续发展。

如何实现循环经济?首先,必须实现“发展观”的根本转变,真正确立科学发展观,“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展”。2003年胡锦涛总书记在中央人口资源环境工作座谈会上强调:“要加快转变经济增长方式,将循环经济的发展理念贯穿到区域经济发展、城乡建设和产品生产中,使资源得以最有效的利用。最大限度地减少废弃物排放,逐步使生态步入良性循环。”党的十六届四中全会通过的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》正式提出了“节约资源和保护环境,大力发展循环经济,建设节约型社会”的科学发展观,2005年温家宝总理在十届全国人大三次会议上所作的政府工作报告中也曾强调:“大力发展循环经济。从资源开采、生产消耗、废弃物利用和社会消费等环节,加快推进资源综合利用和循环利用。积极开发新能源和可再生能源。”

其次,必须具体制定实行循环经济的战略策略与政策措施。国家必须尽快制定和出台《循环经济法》及其一系列配套的政策和法规,并在社会经济运行过程中坚决贯彻执行。引导循环经济及生态工业规范化实施,使循环经济模式的运行和发展有法可依,有章可循;同时建立和完善有利于循环经济发展的财税政策,对循环经济、清洁生产和环境友好的企业在经济政策上给予优惠和鼓励,建立环境标志、政府绿色采购制度,积极推动政府绿色采购,扩大绿色产品的消费市场需求;制定再生资源产业环保控制标准和技术规范,推进和规范各类社会废弃物和工业废物的循环利用,促进环保产业的发展。

最后,必须切实贯彻党的十六大提出的新型工业化的道路与方针:坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。这就强调了我们必须用循环经济模式发展高新技术产业,改造传统产业。一方面要推动传统生产行业的技术改造,从减少资源掠夺性开采、降低生产消费总量出发,最大限度地减少资源消耗和废物排放。另一方面要提高资源利用效率,相应地削减废物的产生量,减少污染的排放量,使得我国实现产业生态化与污染治理产业化的循环经济运行模式。

总之,发展循环经济是推进结构调整,转变经济增长方式,建立资源节约型和环境友好型社会,走新型工业化道路的重要手段和途径,是落实科学发展观的一场具体实践。

责任编辑、校对:赵西宁