刘盈曦 郭其友 童幼雏

(1,2.厦门大学经济学院经济系,福建厦门361005;3.厦门大学经济学院财政系,福建厦门361005)

后经济危机时期我国经济政策的选择:基于历史经验与现实的思考

刘盈曦1郭其友2童幼雏3

(1,2.厦门大学经济学院经济系,福建厦门361005;3.厦门大学经济学院财政系,福建厦门361005)

本文基于上世纪30年代以来几次经济危机后美国所采取的不同的经济政策,研究了后经济危机时期的政策选择对国家经济结构、经济增长及综合实力的影响。认为在后危机时代美国的政策选择对其综合实力的提升具有重要作用。同时,基于对各国次贷危机时采取的经济政策的现实思考,本文提出中国后经济危机时代应采用的经济政策,主要包括调整升级产业结构和转变经济发展方式、及时退出扩张性的财政和货币政策、提高城乡居民收入与构建福利国家等。

后危机时代;政策选择;财政政策;货币政策

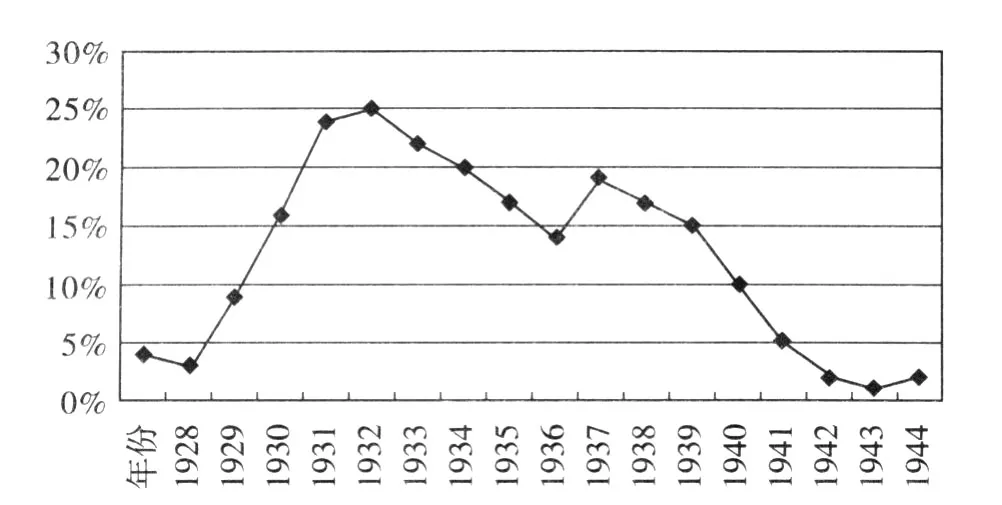

一、历史的经验:30年代“大萧条”与70年代“滞涨”时期美国的对策(一)1930年代“大萧条”的美国政策1930年代的“大萧条”是资本主义国家最严重的经济危机。危机期间,全球工业生产下降了1/3,贸易总额减少了2/3。美国和德国所受的破坏程度最大。30年代的十年间,美国平均失业率为18%,高峰时甚至达到25%[1](参见图1)。

为了应对这场危机,美国总统罗斯福于1933年开始实施“新政”运动,其内容包括:(1)经济控制计划。主要有颁布《紧急银行法》、《“证券真实”法案》和《1933年银行法》对整个财政金融体系进行整顿;实施《国家工业复兴法》,要求各工业企业制定本行业的公平经营章程,限制生产规模、价格水平、工资标准和工作日时数等,加强国家计划调控力度;通过《农业调整法》和《农业法令》,限定每年主要农产品产量,并对减少耕种或养殖的农民,给予经济补贴,此工程33亿美元;积极推行以工代赈,兴办公共工程和民用工程,前者包括植树护林、防治水患、水土保持、道路建筑、开辟森林防火线和设置森林望塔,后者包括建设校舍、桥梁以减少农产品的生产,提高价格。(2)经济刺激计划。主要有放弃金本位制,实行美元贬值;推行赤字财政,运用财政杠杆进行调节;设立“公共工程和假设项目”,投资公共工程33亿美元,治理堤坎、下水道系统及邮局和行政机关等公共建筑物。(3)社会保障和社会救济计划。主要有三类:一类是通过创立新机构,比如民间资源保护队、联邦紧急救济署、国民工程管理署等,为失业者提供工作岗位,发放类似于救济的工资收入;第二类是为就业者提供宽松的工作环境,例如规定最高工作时间和最低工资;第三类是为失去工作能力的老人和残疾人提供社会保险。[2]。

图1 美国1929-1945年的失业率变化图

罗斯福“新政”成效显着。至1937年失业率下降到14%,GNP增加了1.7倍。与此同时,国债增加了160万美元,人口失业仍有700万。1936年政府开始削减赤字并放缓货币供给,一年后经济再次陷入衰退。因此,一般认为美国经济随着新政开始回暖,但直到41年美国正式宣布参战后,经济才真正开始复苏。进一步说,罗斯福实施“新政”对后危机时代的美国经济发展产生了影响,主要体现在几个方面:

第一,通过经济控制计划重建了银行业,稳定并促进了农业发展。经济控制计划通过对银行业的整顿,美国整个银行系统免于崩溃;对农业的限制和补贴,稳定了农业产出,间接刺激了农民提高单位面积的产出效率,提高了农业机械化程度,推动了农业现代化。然而,控制计划也存在很多不利方面:用于限制商业银行过度竞争的Q条款引起竞争向非价格方式转变,降低银行效率;以提高生产和扩大就业为目的的《国家工业复兴法》对经济复苏没有太大帮助[3],它减少了竞争,降低了总产量,反而抑制了生产,最终被美国最高法院宣布违宪而取消;农业方面,由于不能准确预测市场变动,因此并未能控制住产量,直到1945年的战争才真正解决了农业过剩的问题。

第二,通过经济刺激计划促进了出口,改善了基础设施,创造了大量就业机会。美国放弃金本位制,实行美元贬值是一步好棋,这促进了美国的出口。同时,推行赤字财政,国家投巨资兴建公共工程,并实行“以工代赈”,藉此美国政府修筑了近1000座飞机场、12000多个运动场、800多座校舍与医院,并为工匠、非熟练工人和建筑业创造了成千上万的就业机会。此外,民间资源保护队对成千上万的青年进行了入伍前的培训,为二战提供了人员准备;公共工程建设局花费巨额开支扩充的军备,对日后扭转太平洋战争战局起了决定性的作用;田纳西河流域工程防止了300万英亩农田被河水侵蚀,提高了当地居民的平均收入九倍以上[4]。然而,政府投资具有“挤出效应”,被“挤出”的私人投资萎缩,降低了私人企业的活力。至1937年,私人投资仅占GNP的12.8%,远小于1929的17.8%,因此当政府37年开始收缩扩张性的财政政策和货币政策时,私人投资难以在短时间内弥补政府投资的空缺,使得经济再次下滑,被称为“大萧条中的小萧条”。吉姆·鲍威尔(Jim Powell)等人也因为罗斯福政策中的一系列“反市场、反私人投资”的政策而指责新政延长了萧条。[5]

第三,通过社会保障和社会救济建立了社会稳定网。首先,通过“以工代赈”的方式发放类似于救济的工资收入为失业者提供了大量工作岗位和最低生活保障的同时,维持了他们的自尊。其次,最低工资制度维持了工人工资收入,也为他们提供了宽松的工作环境;不过也有人从局内人-局外人的角度,批评它减少了处于不利地位的青年人的就业机会,认为在它增加了美国企业的用工成本,使美国工业的竞争力落后于德国和日本[6]。最后,失业补偿、老年保险、医疗照顾等制度,在一定程度上成为美国社会的“安全网”和经济的“内在稳定器”,减少了贫富差距。这些措施构建了美国的社会稳定网络,体现出政府开始承担起保护全国公民的社会权利的责任,美国向福利国家转型。[7]

总之,美国借助罗斯福新政,成为从30年代“大萧条”中恢复最快、最全面的国家。借助二战战争期间的大量战争需求和战后经济重建的需求,美国长期实施扩张性经济政策产生的巨大供给找到了用武之地,推动了美国综合实力的全面提升,使其在二战后真正成为世界上最强大的国家,构建了布雷顿森林体系。但是,随着战后经济重建需求的逐渐减弱至消失,长期的凯恩斯主义式的政府干预必然推动经济进入生产长期停滞与高失业率共存的时期——经济滞胀。

(二)1970年代经济“滞涨”的美国政策20世纪70年代到80年代初期,西方进入了“滞涨”时期。危机期间,物价持续上涨,同时美国工业生产长期下降,大量企业破产,失业率上升至战后最高值,出现了高通胀率、高失业率和低经济增长并存的现象。自1981年,里根当选美国总统后,美国国家宏观经济的管理由需求管理逐渐转向供给管理。基于供给学派和货币学派的建议,里根提出国家对经济的过度干预,限制了经济活力,是造成经济恶性循环的根本原因。在里根政府时期,主要采用了四个措施来对付滞胀:稳定货币供应量、减轻税赋、缩减开支、减少政府干预等措施。[8]

第一,财政政策。减少政府对社会活动的干预,放松了环境保护、技术安全、保健、保护消费者权益等方面的标准和规定;减少预算赤字、降低国家在经济生活中的作用,发挥私人资本的积极性。

第二,货币政策。松紧并行,以控制货币供应量为主要目标,并建立法定准备金,以减少流通中的货币量,从而压低通货膨胀率;此外,实行美元贬值,以带动利率的下调,刺激私人投资的增长;颁布《1980年银行法》,放开了对金融机构的多种服务限制,释放微观经济体的活力。

第三,减税等供给政策。里根国家垄断调节的核心是减税,进行了三次大规模调整:1981年至1983年,所得税减少了23%;1984年对税制进行了简化改革,1985年的改革使私人纳税率平均降低85%,公司的纳税率平均降低3.7%[9]。这些税收减免和税制调整的措施,减轻了企业负担,释放了企业活力。

二、现实的思考:“次贷危机”之后各国的救市政策(一)主要发达国家救市政策21世纪初爆发了由美国“次贷危机”引发的全球金融危机,对此美国、欧盟、英国、德国和俄罗斯等发达的工业化国家,全面使用财税政策和货币政策相配合,甚至使用金融“输血”手段来挽救市场,从而避免次贷危机引发的金融动荡与经济衰退的同时发生。[10-11]

1.美国

危机发生以来,美国采取了最大力度的救市措施,基本稳定了中心金融市场:

(1)扩张性的货币政策,直接向金融市场注资及连续多次降息,增加市场中的流动性。自2008年3月开始,美联储分别向商行、投行、陷入财务困境的购房人员、货币市场基金及他国央行提供了共计11700亿美元的贷款或资金支持;同时,至11月,美国基准利率已降至1%,达到了1958年以来美国基准利率的最低水平。

(2)大规模的经济刺激法案。2008到2009年,美国实行了7000亿和7870亿两次大规模经济刺激法案,希冀通过扩大政府支出和减税,将美国经济带出低谷。主要包括了制定减免税收额度、失业救济、可再生能源项目、食品券、宽带普及、高速公路建设、高速铁路建设及其他项目等。

(3)大幅增发和拍卖国债。相比于次贷危机初期的2007年3月底,美国2008年12月底止所发行的市场化国债总规模已达57836.43亿美元,激增了13289亿美元;而且,为支持其扩张性的财政政策,美国财政部还将继续以更高的频率、更大的规模在国内外市场上发行美国国债。

(4)救助相关企业和机构,加强对金融行业的监管。2008年3月起,美联储、美国财政部、美国银行监管机构和美国联邦储蓄保险公司斥资近2500亿美元,接管了投行贝尔斯登(Bear StearnsCos)、大型房贷银行印地麦克(IndyM ac)和房贷融资巨头房利美(FannieM ae)、房地美(FreddieM ac)两大公司,并拨款6000亿美元收购包括房利美和房地美在内的房贷机构所发行的债券或由其担保的房贷支持证券。同时,出台信用评级的新准则,拓宽评级机构的信息披露范围,区别对待结构性金融产品和债券,制定金融衍生品市场的监管法案。

(5)积极促成全球金融合作。自次贷危机后,美国与多个主要经济国家央行采取联合降息、联合注资等行动,以期对全球的投资和流动性产生显着影响;同时,组织召开G7、G8、G20、IM F和世界银行年会等国际金融会议,探讨国际金融合作的前景和如何建立全球金融新秩序等问题。

(6)采取倾向保护主义和鼓励出口的贸易政策。逐渐提高贸易门槛,加强有关劳工标准的蓝色贸易壁垒和有关环境、卫生标准的绿色贸易壁垒;推出“国家出口倡议”,积极开辟新市场,鼓励企业扩大出口。

(7)改革医疗制度和教育制度。进行美国全民医疗改革,主要包括缩减开支提高效率,重点帮助中产阶级;使医疗制度平民化,覆盖无力承担医疗保险的低收入家庭;同时,改革初等和中等教育,提高教育水平,重振社区大学以减轻大学教育的家庭负担等等。[12]

2.欧盟

欧盟组织作为一个多国联合政治经济组织,行动既能影响成员国家,又受其限制,所能采取的行动有限,主要包括扩大公共开支、减税和降息。

欧盟的财政刺激以欧元区15国通过3000亿欧元的救市计划作为开始,紧接着第二轮刺激时欧盟又批准了2000亿欧元的经济刺激计划,约合2600亿美元,主要采取扩大公共开支和减税两大举措,振兴本国经济。2008年10月欧洲央行参与世界六国央行共同降息行动,基准利率下调50个基点;12月,欧洲央行再次降息0.75个百分点至2.5%,这是欧盟自成立10年来最大幅度的降息。

3.英国

英国的救市阵容较小,除了投资5000亿英镑救市和参加全球6家央行联合降息,基准利率下调50个基点外,英国振兴经济的着眼点还是在于振兴企业活力:首先,加大银行的国有化程度,并成立由国家控股的英国金融投资有限公司对银行中的国有股份进行管理,以确保纳税人的股东利益、维护金融稳定,并保证在未来3年内这些银行能够继续向购房者及小企业提供贷款,以维持2007年的总体放贷水平。其次,推出“企业解决方案”计划,提高政府提供公共服务和效率,降低企业成本,加强对企业的扶持。再次,成立地区经济委员会,向地方中小企业伸出援手,将政府向中小企业支付账款的时间限制在10天之内,增加对中小企业领导及管理项目的投资至3000万英镑。最后,提高最低工资标准。从2008年10月1日起,英国22岁以上员工的最低工资由每小时5.52英镑上升到5.73英镑,18-21岁最低工资标准由每小时4.6英镑上升到4.77英镑。同时拨款40万英镑,成立妇女政策中心,推动妇女创业。[13]

4.德国

德国的救市力度与英国相持平,除了投资5000亿英镑救市和参加全球6家央行联合降息,基准利率下调50个基点外,德国联邦政府还推出“一揽子景气计划”,刺激经济增长和保障就业,主要内容包括:加大国发行对企业的贷款力度,提高机械设备折旧率来为企业减负;分别增加30亿欧元、10亿欧元、30亿欧元、2亿欧元用于节能减排、交通设施建设、改善乡镇基础设施建设及改进地区经济结构;改善农业生产结构,增加对手工业者的补贴,促进轿车消费,加大对创新项目的贷款力度,为新版企业特别是高科技创新企业筹措贷款,增加老年职工、低收入者和零时工的特殊补助以带动社会消费。

5.俄罗斯

俄罗斯政府在金融危机时,除了刺激本国经济外,还提出重建世界金融秩序,推动多极化的国际货币体系与协调机制的构建,并加快俄罗斯资本的全球化战略布局,以谋求更多的经济话语权。此外,俄罗斯政府在救市时拨款9500亿卢布,其后又分别拨款500亿卢布、830亿卢布及300亿卢布用于支持国防企业、房地产业和中小企业应对危机。此外,成立市场发展委员会,整合本国银行系统,保障银行体系的流动性,稳定国内资本市场;实行“瘦身计划”,紧缩行政开支;并提高商品交易税起征点一倍;提高居民的救济金和退休金至1.5倍。[14]

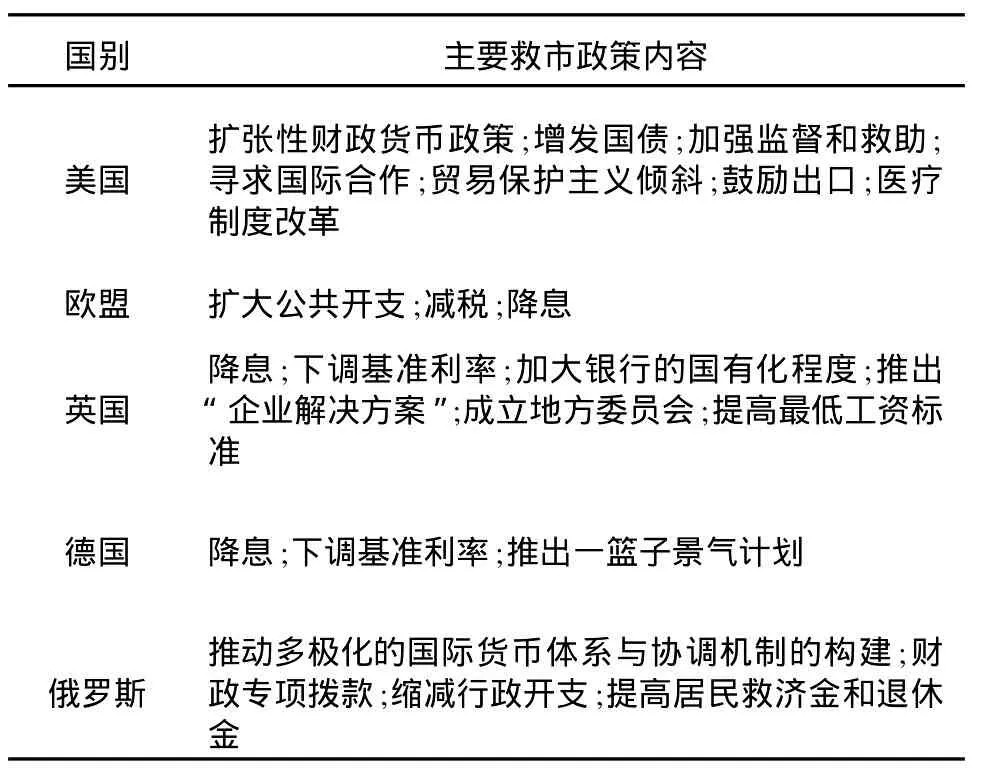

(二)对各国“救市”计划与政策的评价后危机时代的各国政策可以归纳如下:首先,采取国有化措施,及各种政策工具向金融市场注入流动性,挽救陷入危机中的金融机构和金融市场;其次,使用扩张性的货币政策,降低贷款利率,放松贷款条件,加强银行体系的监督管理[15];配合扩张性的财政政策,扩大公共支出减少税收、促进就业,为弱势群体提供帮助、维持社会经济稳定;最后,实施产业发展战略,发展新能源、环保等新兴产业以争夺未来经济发展的新增长点(表1)。这些政策在一定程度上稳定了金融市场的波动,促进了国家经济的复苏。

表1 “次贷危机”之后各国的救市政策

但是,救市措施延缓了市场结清,加重了政府负担;除美国外的其他西方国家受到财政赤字限额限制,政策刺激力度有限;美国“两房”的国有化,暗示着政府使用纳税人的钱来为企业的“道德风险”买单,阻碍了市场机制的自由运行;国家过度干预扭曲市场;最后,政府支出的具有“挤出效应”,将影响私人投资的复苏。

此次危机爆发的根源在于“东亚生产、西方消费”的经济模式失衡。我们认为,危机后,比起使用非中性的经济政策,转变消费模式提高储蓄率来缓冲由于资产缩水而带来的家庭净财富的萎缩将是更好的选择。

三、后危机时期我国宏观经济政策选择的思考(一)我国应对金融危机的主要经济刺激政策危机发生后,我国适时的推出了适度宽松的货币政策和积极的财政政策。在货币政策方面,自2008年9开始,央行先后下调人民币贷款基准利率0.27个百分点、大型金融机构存款准备金率1.5个百分点和小型金融机构存款准备金率2.5个百分点;实施《保险保障基金管理办法》,成立中国保险保障基金公司,使其发挥保单持有人“最后安全网”的作用;同时加强银行业内部的检查、并实行单边征收印花税。在财政政策方面,2008年11月,国务院常务会议确定扩大内需、促进经济增长的十项措施,共需投资约4万亿元。内容包括建设保障性安居工程;农村基础设施建设和扶贫开发;铁路、公路和机场等重大基础设施建设;医疗卫生、文化教育事业发展;生态环境的建设;自主创新和结构调整;地震灾区灾后重建工作;提高城乡居民的收入;全面实施增值税转型改革,给企业减负1200亿元;取消信贷限制,合理扩大信贷规模。[16]这些经济政策取得瞩目的成效,2009年,我国经济在一揽子经济刺激下,GDP增长率达到9.1%的水平。当然,这一揽子刺激计划从长期看并不一定具有可持续性。就是说,非中性的经济政策可能会不断加剧“挤出效应”和造成通胀预期压力,它将抑制经济活力。同时,目前我国仍然面临着内需不足、产能过剩、企业低效、产业结构不合理等等问题,因此,必须以长期经济结构调整为指导来进行政策选择,以使我国经济实现长效、可持续的发展。

(二)后危机时期的我国经济政策建议从罗斯福新政中,我们了解到对经济计划和控制的规模应尽量缩小,因为扩张性政策是刺激经济的具有局限性的、有效的工具。同时,政府行为不能过早退出,要考虑到私人经济在政府退出后,对市场的承接能力,否则容易产生美国1938年的经济萧条。从经济滞涨中,我们也要看到,在实体经济缺乏活力,无新增长点时,长期实行非中性的财政货币政策,只能推高经济膨胀,使经济走进入滞涨的泥潭。当政府稳定货币政策、释放经济体活力时,经济真正走向复苏。从各国的政策来看,除了扩张性经济政策外,最重要的就是产业发展战略、社会保障和经济结构调整。因此,基于应对上世纪两次危机的经验分析和此次危机后各国采用的经济政策的现实思考,中国后危机时代应该选择如下的经济政策:

1.重点进行产业调整升级和自主创新能力的提高,寻找经济的新增长点

根据托宾Q理论,危机后期Q>1资产的重置成本降低,此时是企业固定资产重置的最佳时期,也是整个社会投资进行重新洗牌的时期。因此,在后危机时代,我国应重点进行产业结构的调整升级,提高自主创新能力,寻找经济的新增长点,具体包括:为承接国际产业链高端阶段的产业转移提供优惠政策;大力支持我国民营经济发展,改善民营企业的融资环境,支持民营企业技术改造,整合产业链;推进国企和中小企业的创新发展战略,提高我国产业的核心竞争力;加强传统产业的技术改造和优化升级;同时,降低国民经济对出口的依赖,寻找切合本国消费需求的供给,并通过产能转向或减产等方法逐渐减少过剩部门的产能;寻找经济的新增长点并配套相应的财政、税收、金融、土地等政策扶持与保障基础设施建设。

2.扩张性的财政和货币政策必须及时退出,谨防出现滞涨

在对30年代大危机政策进行评析时,我们已经指出非中性的经济政策是不可持续的。目前,我是存在出现滞涨的很大可能。首先,在扩张性货币政策的推动下,降息速度超过了通货膨胀下降的速度,能源和黄金价格上涨;其次,在产能过剩时使用巨额救市资金,推动价格上涨;再次,大量货币冲击处于裁员状态的生产企业,滞涨风险。因此我国扩张性的、非持续的宏观经济政策需要以适当的方式、规模、速度及时退出。

3.谨防贸易保护主义抬头

随着经济危机的深化,欧盟、美国等国家都表现出了不同程度的贸易保护主义倾向。奥巴马认为中国产品价格低廉源于劳工权利缺乏保障而导致的低廉的劳动成本,从而吸引了大量的美国投资,从而造成了美国制造工人的失业。[17]在后危机时代,美国政府必将加强在劳工、环境和产品安全标准及知识产权等方面的技术贸易壁垒,通过这类绿色和灰色贸易壁垒来限制中国的劳动密集型产品大量进入美国市场。有鉴于此,我国必须尽快提高出口产品的贸易附加值,培育自主创新能力、优化经济结构。

4.提高城乡居民收入

承接过剩产能的一个有效方式,就是提高国内需求,为此必须提高城乡居民收入,增加其购买力,特别是提高低收入群体待遇水平,增加城市和农村低保补助,提高企业退休人员基本养老金水平和优抚对象生活补助标准;同时提高粮食最低收购价格和农资综合直补、良种补贴、农机具补贴等标准。

5.构建福利国家

中国政府危机时制定的刺激政策的目标是要保增长、促就业。但是“以保增长”本身作为一国的政策目标本身是不合理的,因为经济增长只是作为一种追求整个国家幸福最大化的一种手段,而不是目标。况且追求经济增长的行为有时候会导致居民生活幸福程度下降。[18]因此国家的存在,最主要的目的应该是为了追求全民的最大幸福的总和。此次经济危机后,各国都开始加大社会保障力度。特别是奥巴马执政后的美国政府,提出了“社会应当帮助其不幸成员”的执政理念,并在此基础上着手构建中央集权的福利国家。我国也必须尽早转变国家目标,构建观众民众福利意识,追求全民的最大幸福,构建福利国家。

[1]Lucas Jr R E,Rapping LA.unemp loyment in the great depression:is there a full explanation?[J].The Journal of Political Economy,1972,80(1):186-191.

[2]杨目,赵晓,范敏.罗斯福“新政”:评价及启示[J].国际经济评论,1998,Z4(7):18-24.

[3](美)杰拉尔德·冈德森.美国经济史新编[M].杨宇光,译.北京:商务印书馆,1994.

[4]Powell J.FDRs folly:how Roosevelt and his new deal prolonged the great dep ression[M].New York:Crown Forum,2003.

[5](美)詹姆斯·麦格雷戈·伯恩斯.罗斯福:狮子与狐狸[M].孙天义,等,译.北京:商务印书馆,1987.

[6](美)斯坦.美国总统经济史——从罗斯福到克林顿[M].金清,赫黎莉,译.长春:吉林人民出版社,1997.

[7]Mc Craw TK.The new dealand them ixed Economy[A].Harvard Sitkoff.Fifty YearsLater:The New Deal Evaluated[C].New York:Knopf,1985:37-67

[8]郎咸平.滞涨,给美国带来了什么?[EB/OL].http://www.tianya.cn/pub licfo rum/con ten t/develop/1/311036.shtm l,2009-8-17.

[9]陈楠,汪芳.美国70年代滞胀的表现形式和政府的调控政策[J].金融经济,2008,3:115-116.

[10]Schneider F,kirchgässner G.Financial and world Economic crisis:what did econom ists contribute?[J].Public Choice,2009,140:319–327.

[11]Tagliabue G.The role of contro ls in the international financial crisis[J].Internationd Review of Economics 2009,56:303–313.

[12]宋玉华,李锋.奥巴马政府的经济政策走向[J].国际经济评论,2009,2:14-16.

[13]钱小平.综述:欧洲应对金融危机的挑战[J].欧洲研究,2009,1:41-53.

[14]唐朱昌.美国金融危机的影响与俄罗斯的对策[J].世界经济情况,2008,12:4-9.

[15]MelvinM,TaylorM P.The global financial crisis:causes,threatsand opportunities:introduction and overview[J].Journal of International Money and Finance,2009,1:1-3.

[16]余力,李晨保,赵鹏.华尔街金融风暴的前因后果[J].当代经济科学,2009,31(2):1-7.

[17]谭小芳,孟耀.金融危机背景下中美经济失衡面临的新矛盾与化解之策[J].现代财经,2009,29(3):3-7.

[18]文军.幸福度下降:一种未预期的现代性后果[J].社会观察,2006,6:10-11.

Chinas Economic Policy Selection in Post-Crisis Era:Based on Experience and Reality Considerations

LIU Ying-xi,GUO Qi-you,TONG You-chu(Schoo lof Economics,Xiam en University,Xiam en 361005,China)

Based on experience consideration,we comparatively analyze the policies selected by U.S.governm ent in the Economic crises during last century to find out policy effecton Economic structure,growth,and comprehensive strength.We hld that U.S.policies in the post-crisisera during lastcentury played an important role in promoting its global comprehensive strength.Meanwhile,considering the policies adop ted by developed countries in thiseconomic crisis,we propose policy recomm endations for China in the post-crisisera to advance Chinas comprehensive strength and welfare.

Post-Crisis Era;Policy selection;Fiscalpo licy;Monetary policy

A

1002-2848-2010(06)-0009-06

2010-06-08

刘盈曦(1984-),女,云南省昆明市人,厦门大学经济学院博士研究生,从事幸福经济学和开放宏观经济学的研究;郭其友(1963-),福建省德化市人,厦门大学经济学院教授,博士生导师,从事西方经济学研究;童幼雏(1984-),女,浙江省温州市人,厦门大学经济学院博士研究生,从事公共财政理论与政策和宏观经济调控研究。

责任编辑、校对:李斌泉