王 键,窦育民

(西安交通大学经济与金融学院,陕西西安710061)

一、引 言Leibenstein[1]认为微观经济理论关注配置效率,大量实证结果表明,配置效率对厂商是不重要的,而X效率是重要的。X效率的主要因素是动机,但不是唯一因素,他没有使用动机效率或激励效率,而将这一非配置效率称为X效率,企业的X效率是来自管理、动机、激励、制度等方面的非配置效率。Linda Allen,Anoop Rai[2]认为银行的 X 效率是指除银行的规模经济和范围经济之外的效率,他们将商业银行的规模经济与范围经济定义为产出效率,而将商业银行的X效率定义为投入效率。这两种X效率的定义的本质是基本相同的。企业X效率包括产出效率、利润效率及成本效率。在实证研究中企业产出效率(利润效率)定义为实际产出(利润)除以最大理论产出(利润),其值分别大于0小于等于1。而产出非效率(利润非效率)等于1减去产出效率(利润效率)。与产出效率(利润效率)一样,成本效率也被定义为实际成本除以理论最小成本,其值大于1,减去1等于成本非效率。成本非效率越小,成本的使用效率就越高,反之,亦然。当成本非效率等于0时,成本效率等于1.规模经济是指商业银行随着其产出规模的不断扩大,它的长期平均成本在下降,其长期边际成本小于长期平均成本,此时呈现规模经济现象;当商业银行产出规模超过其最优的规模时,随着产出的扩大商业银行的长期边际成本大于其长期平均成本,这时银行呈现出规模不经济现象。技术进步是指商业银行在投入不变的条件下,随着时间的推移商业银行的产出在增加,相反的情况称之为技术退步;或者技术进步是指在商业银行产出不变的条件下,随着时间的推移商业银行的成本在下降,相反的情况称之为技术退步。

尽管我国资本市场已有20年的历史,但总体来说我国目前的融资方式是以间接融资为主,商业银行仍然是我国金融体系的主体。据《中国金融年鉴》报道,截至2010年底,我国银行业金融机构的总资产为953053亿元,总负债为894731亿元,所有者权益为58322亿元。其中大型商业银行和股份制商业银行的总资产占银行业金融机构的总资产比例为64.84%,总负债占比为64.96%,所有者权益占比为63.06%.而2006-2009年大型商业银行和股份制商业银行的总资产占银行业金融机构的总资产比例分别为:67.53%,67.35%,65.57%,66.17%;总负债占比分别为:67.46%,67.6%,65.71%,66.41%;所有者权益占比分别为:68.96%,63.22%,63.38%,62.11%。这些指标充分显示,目前大型商业银行和股份制商业银行是我国银行业金融机构的主体。因此,研究我国大型商业银行和股份制商业银行的成本非效率、规模经济及技术进步效应具有重要的现实意义和理论价值。大型商业银行包括中国工商银行,中国建设银行,中国银行,中国农业银行,交通银行。股份制商业银行包括招商银行,中国民生银行,华夏银行,中信银行,广东发展银行,兴业银行,深圳发展银行,上海浦东发展银行,中国光大银行,恒丰银行,浙商银行和渤海银行。基于我国十四家商业银行1994-2010年的面板数据,本文运用随机前沿对数成本函数方法对我国商业银行的成本非效率、规模经济及技术进步进行实证分析,以期为我国商业银行的经营管理决策提供经验支持。恒丰银行、浙商银行和渤海银行由于在《中国金融年鉴》公布的数据时间较短不在本文的研究中。

二、文献综述运用随机前沿方法研究商业银行效率、规模经济及技术进步的国外文献主要有:S.karafolas和Mantakas[3]对希腊银行业的成本结构和规模经济进行了研究,发现所有银行都存在规模经济,其中大银行的规模经济比小银行显着,不存在技术进步效应。Y .Altunbas,E.P.M Gardener[4]研究了欧洲银行的效率,发现银行规模经济普遍存在于小银行,且银行资产范围在10-50亿ECU,规模经济可以使银行成本节约5% -7%,而技术进步效应普遍存在,可以平均节约银行成本3%,银行X非效率为20%-25%.Laura Cavallo ,S tefania P.S.Rossi[5]对欧洲(法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、英国)银行系统的规模经济和范围经济进行了研究,结果表明技术进步可以提高银行最优规模,小银行通过合并产生规模经济,大银行可以通过扩展新业务,实现银行的范围经济。Atsushi Iimi[6]对巴基斯坦银行的规模经济、范围经济及成本互补性进行了研究,发现私人银行的效率最高,公共银行效率是最低的。John K.Ashton[7]运用具有特定超越对数生产率技术的不变效应模型,采用“生产法”和“中介法”分析了英国零售银行成本效率的特点,发现英国的零售银行存在规模经济;而“生产法”计算出银行的规模经济系数几乎比“中介法”计算出银行的规模经济小一倍。Ping-wen Lin[8]对中国台湾地区商业银行合并的成本效率进行了研究,得出的结论是:除1999年外,合并后商业银行的平均成本非效率小于没有合并时商业银行平均成本非效率。而且商业银行的成本非效率与银行合并呈显着的负相关关系。Simon H.Kwan[9]对中国香港地区商业银行的X效率进行了研究,发现香港银行的X非效率为16% -30%,大银行的平均效率小于小银行的平均效率。

国内亦有学者运用随机前沿方法对我国商业银行的规模经济、成本效率及技术进步进行研究。徐传谌,等[10]分析了我国十四家商业银行在1994-2000年期间的规模经济问题,得出了绝大多数银行存在规模经济,其中股份制商业银行的规模经济指数明显低于国有银行。陈敬学,等[11]对我国商业银行1994-2002年的规模效率进行实证研究,发现国有商业银行规模表现出非经济性,而股份制商业银行却表现出经济性。刘琛,等[12]对中国商业银行1996-2001年的效率进行了实证研究,结果发现四大国有商业银行的效率较低,上市银行的效率较高,中国银行业存在着轻微的规模不经济,国有银行显着规模不经济,股份制银行存在规模经济。刘宗华,等[13]对1994-2001年商业银行的规模经济和技术进步效应进行了实证研究,发现十四家银行平均来说不存在规模经济,国有银行平均规模经济,股份制银行平均规模不经济,技术进步对股份制银行的影响大于国有商业银行。迟国泰,等[14]评估了中国十四家商业银行在1998-2003年间的成本效率状况,发现国有商业银行成本效率处于上升趋势,股份制商业银行则保持波动攀升趋势,贷款产出质量对中国商业银行的成本效率有明显的负面影响。徐传谌、齐树天[15]研究了中国十四家商业银行1996-2003年期间的X效率,结果表明:所有制改革产生了一定意义上的积极作用,而政府对于国有制商业银行的挽救和调整在降低商业银行的成本方面取得了不错的效果,中国商业银行控制成本的能力显然要好于其创造利润的能力。任远,等[16]对中国商业银行1994-2003年的规模经济与技术进步效应进行了研究,发现四大商业银行存在轻微的总体规模不经济,而股份制商业银行存在总体规模经济;技术进步对降低商业银行成本具有显着的作用。赵振全,等[17]研究了中国商业银行1997-2005年的成本X效率,结果发现我国商业银行成本X效率总体呈上升趋势,国有银行经过改革后成本X效率显着提高,股份制银行总体上成本X效率高于国有银行。李富有,等[18]研究了中国商业银行1994-2008年的技术进步,得出了股份制商业银行的非中性技术进步明显好于国有商业银行的非中性技术进步的结论。

总之,国内学者关于我国商业银行的成本效率、规模经济及技术进步问题分开研究的文献较多,而将我国商业银行的成本效率、规模经济及技术进步结合起来运用同一模型进行来实证分析的文献相对较少。

三、模型、变量与数据企业效率的研究方法主要有数据包络分析和随机前沿方法。两种方法各有优缺点,数据包络分析属于确定性前沿分析方法,不需要设定函数,计算方便,但未考虑随机误差现象。随机前沿方法考虑随机误差现象并假设非效率存在,需要设定函数且要对函数可行性进行检验,计算较为复杂。同时运用数据包络分析需要先计算出效率,然后利用Tobit模型分析影响效率的因素,而随机前沿方法可一次性估计出企业效率及影响企业非效率因素的系数。随机前沿方法是假设企业有一个最大的产出边界,企业的产出在最大边界内或边界上;或者假设企业有一个最小的成本边界,企业的成本在最小成本边界上或边界外。由于随机前沿方法可一次性估计出商业银行成本效率及影响商业银行成本非效率因素的系数。因此本文运用随机前沿超越对数成本函数模型对我国十四家商业银行1994-2010年的成本非效率、规模经济及技术进步进行实证分析。

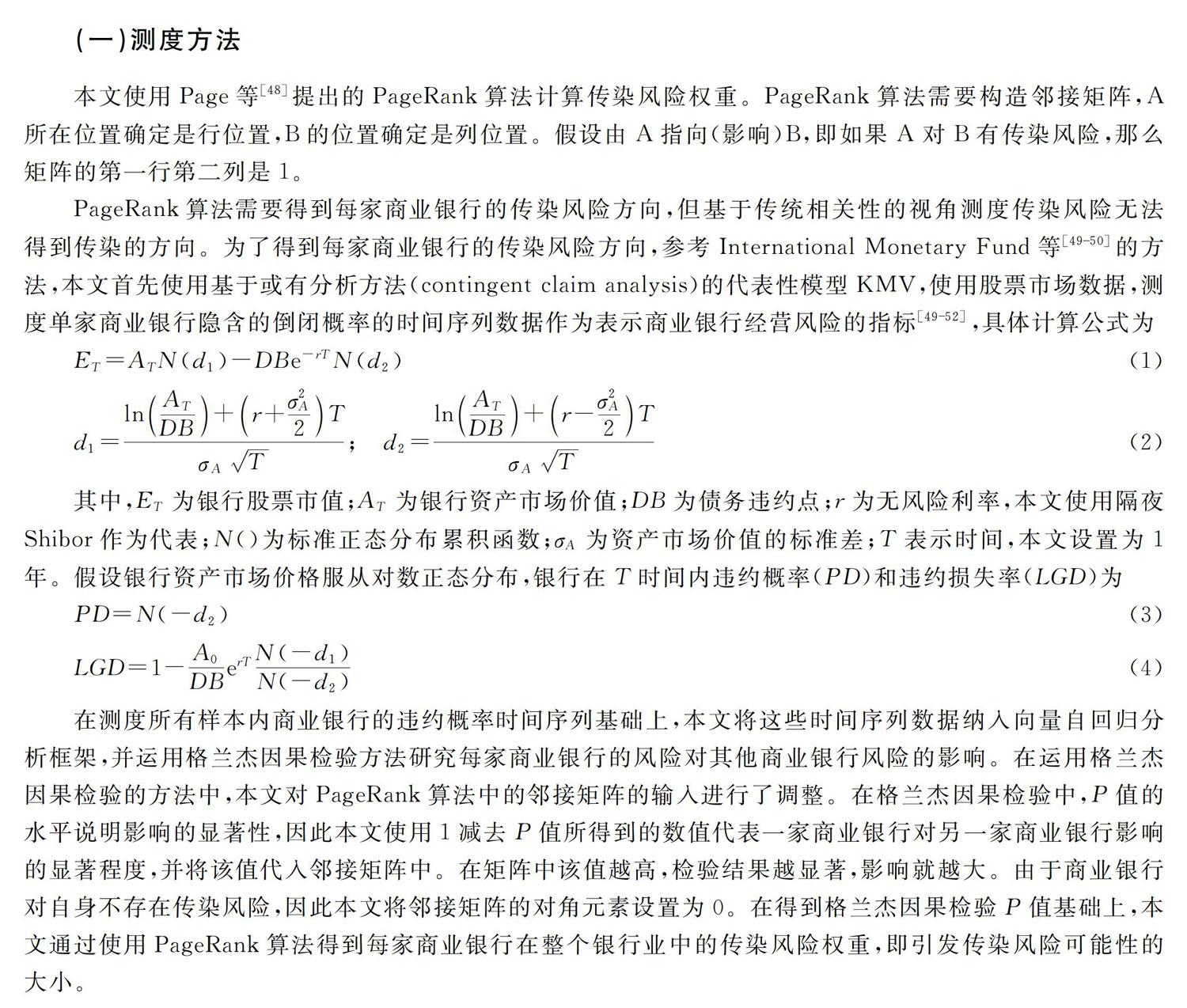

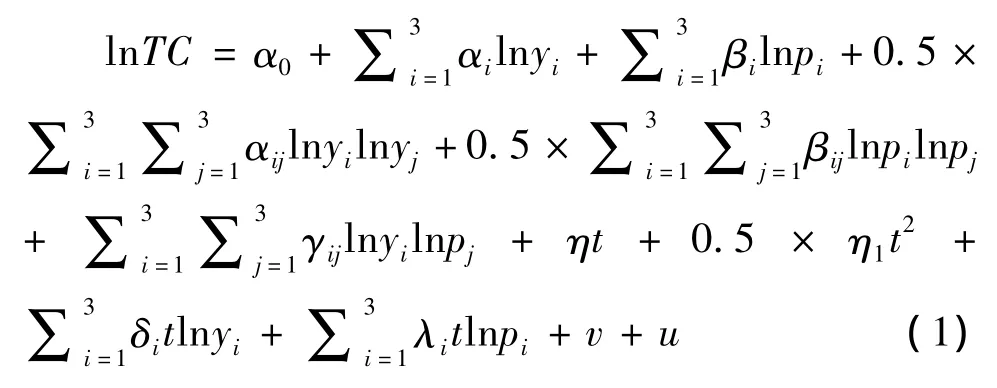

与一般企业不同,商业银行是经营货币信用及金融服务的特殊企业,在对待商业银行的存款是产出还是投入及银行总成本包括的项目时,国内外学者主要采用“生产法”和“中介法”。“中介法”是把商业银行看作信用中介机构,商业银行的投入是资本、劳动和各种存款,商业银行的产出为贷款、投资和其他收入等,商业银行的总成本包括利息成本和经营成本;而“生产法”是把商业银行看作生产厂商,存款被看作一项产出,即商业银行的总产出为贷款、投资和存款等,投入为资本和劳动,商业银行的总成本为经营管理成本(不包括利息成本)。由于我国商业银行的各项存款占总资产的比例很高,属于典型的负债经营,因此本文采用“中介法”,将我国十四家商业银行的存款看作投入。具体模型为:

模型(1)中TC表示商业银行的总成本,TC等于利息成本加上经营管理成本;具体包括商业银行的利息支出、手续费支出、营业支出和其他营业支出,y1表示商业银行的贷款总额,y2表示商业银行的投资总额,y3表示商业银行的非利息收入(包括手续费、佣金和其他营业收入)。一般而言,劳动的价格应为工人的各种货币收入除以工人人数,由于我国大部分商业银行的资产负债表没有公布职工的工资和奖金数据,本文用营业费用率来代替劳动的价格(徐传谌、齐树天,2007)。p1表示存款的价格(利息支出除以存款总额),p2表示资本的价格(用固定资产净额加在建工程之和除以存款总额,考虑机会成本,须加上存款的价格),p3表示营业费用率(营业费用除以存款总额,用以替代劳动的价格),t表示时间趋势,衡量商业银行的技术进步状况,ln表示自然对数。α0表示常数项,其余希腊字母分别表示待估参数,其中,αij= αjiβij= βji,v表示随机干扰项,服从独立同分布的正态分布N(0,σ2v),并独立于u,u反映非负的成本非效率,服从独立的、截断于零的正态分布N(mi,σ2u),成本非效率影响因素模型为:mi= δ0+ δ1D1+ δ2D2+ δ3D3,其中,D1、D2、D3分别表示商业银行的产权性质、入世前后及上市前后三个虚拟变量。股份制商业银行D1=1,否则D1=0;入世前D2=0,入世后D2=1;上市前D3=0,上市后D3=1。

根据效率理论,商业银行的产出(利润)效率等于实际产出(利润)除以最大理论产出(利润),其值介于0和1之间。而商业银行的成本效率(CE)等于实际成本除以最小理论成本(即CEit=exp(uit)),其值大于1,再减去1等于成本非效率。非效率越小,说明企业成本的使用效率越高,反之,亦然。σ2=+,表示模型(1)的方差,γ =/(+)表示变差率,其值介于0到1之间。若γ=0则表明实际成本偏离前沿成本完全是由白噪声引起的,γ值在0到1之间越大则说明实际成本偏离前沿成本更多地由成本非效率引起的,若γ=1表明实际成本偏离前沿成本完全是由成本非效率引起的。

需要说明的是 Frontier4.1(Colli,1996)程序计算出企业的生产效率介于0到1之间,说明企业存在生产非效率,100%是企业生产效率的最大值。而计算出的成本效率是1到无限大,说明企业的成本总是大于最小成本边界,成本效率为100%是最理想的。成本效率大于1的部分属于非效率。非效率越大,说明企业成本的使用效率越低;反之,亦然。本文认为用Frontier4.1程序计算出我国商业银行的成本效率值,再求出其倒数来表示商业银行的成本效率值(0到1之间)是不准确的。本文通过该程序计算出的成本效率值再减去1可得出每家商业银行的成本非效率。

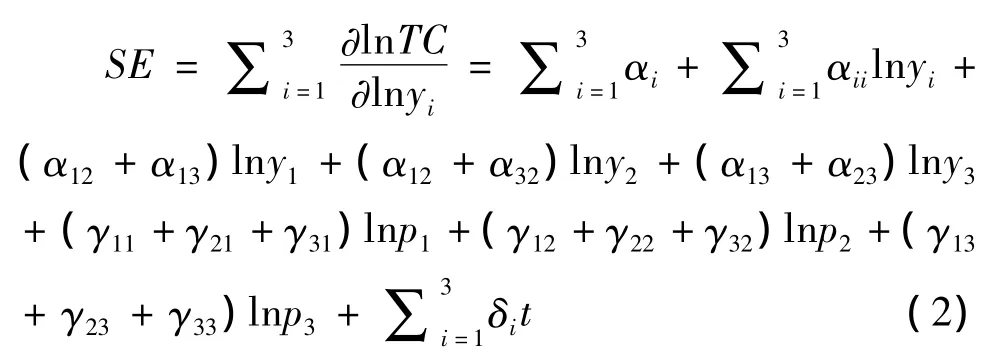

(2)式中,SE表示商业银行的总成本对其各产出的偏弹性之和,是衡量商业银行规模经济的指数。若SE小于1,表示商业银行存在规模经济;若SE大于1表示商业银行存在规模不经济;SE等于1表示商业银行既不存在规模经济也不存在规模不经济,处于最优产出的临界点。

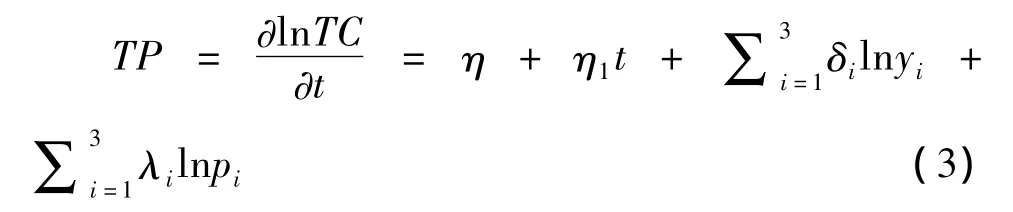

(3)式中,TP表示商业银行的技术进步率,当小于0时,TP表示技术进步,则降低商业银行的成本,反之,当TP大于0时,表示技术退步,导致商业银行成本上升。

四、实证结果与分析由于部分股份制商业银行成立初期没有公布资产负债表、损益表。因此十四家商业银行1994-2010年的相关数据是非平衡面板数据,所有数据作了相应的价格指数调整。

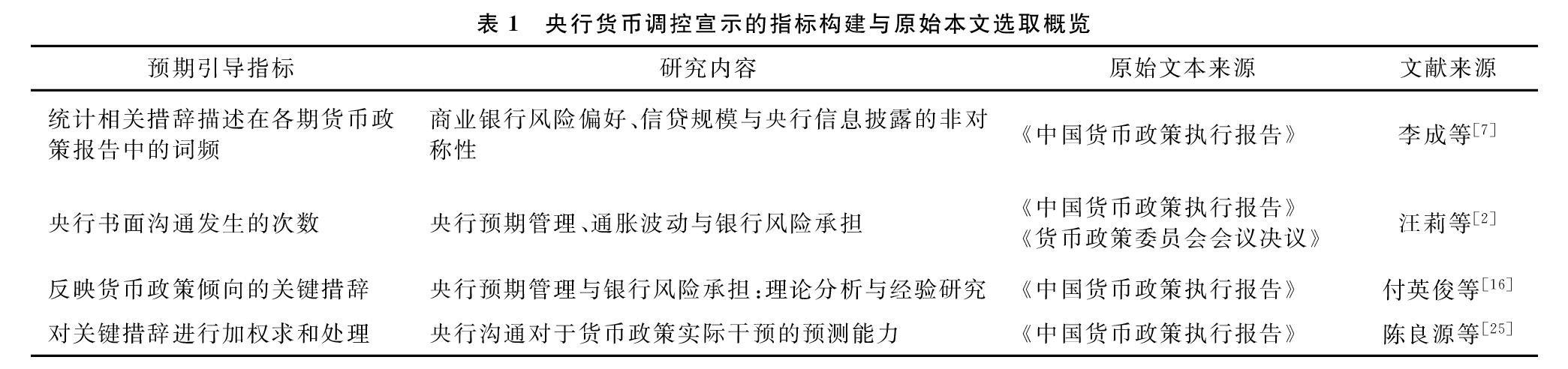

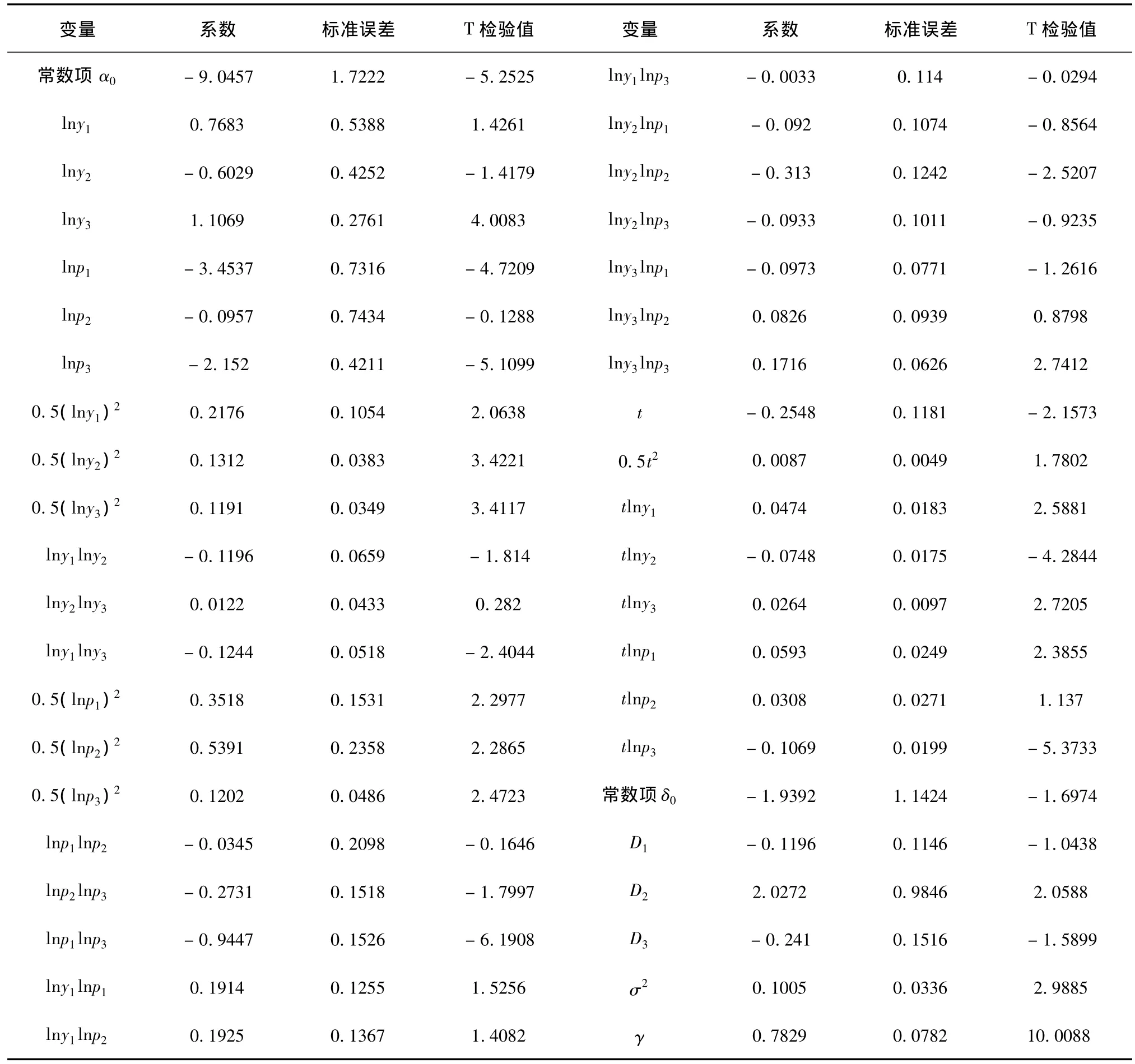

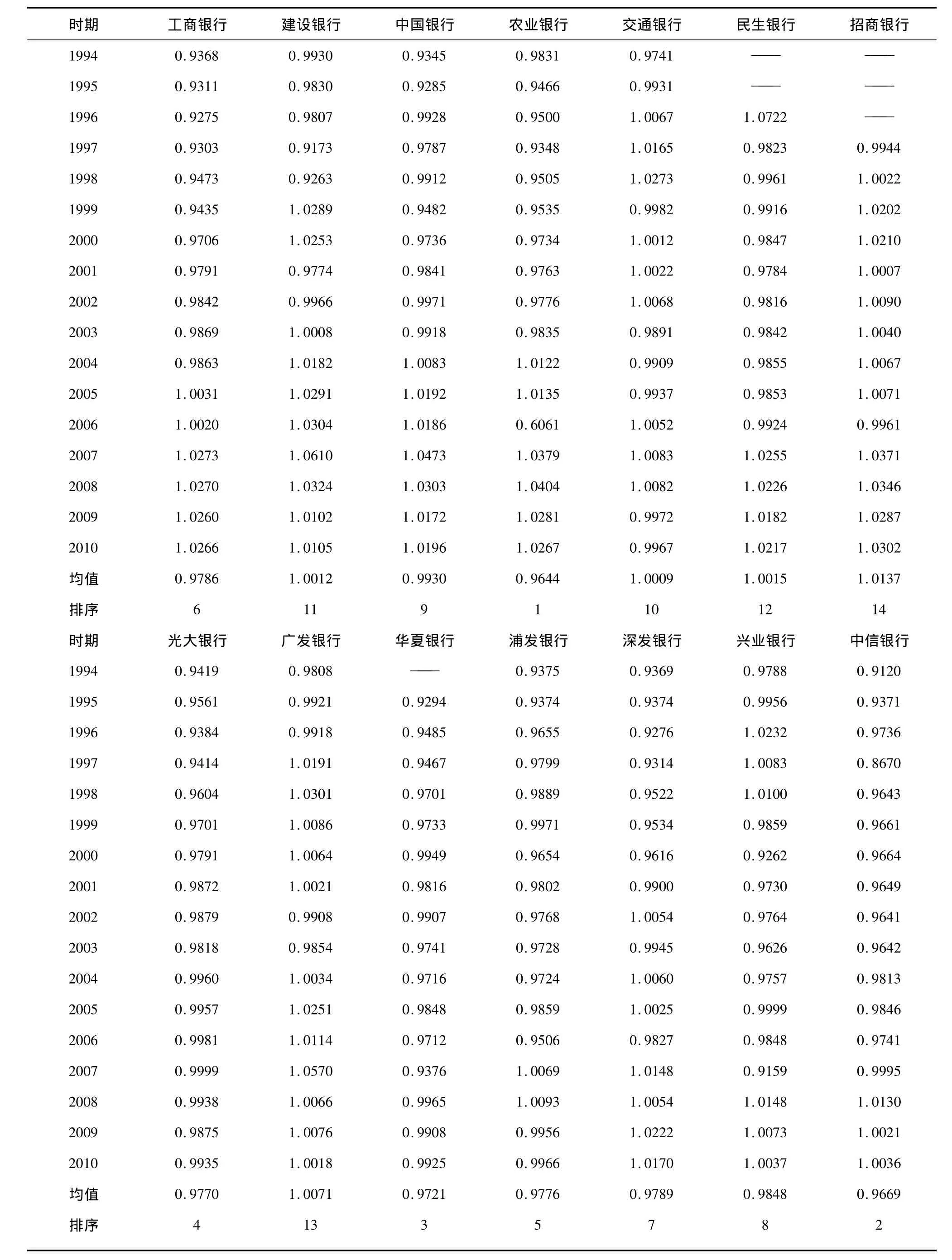

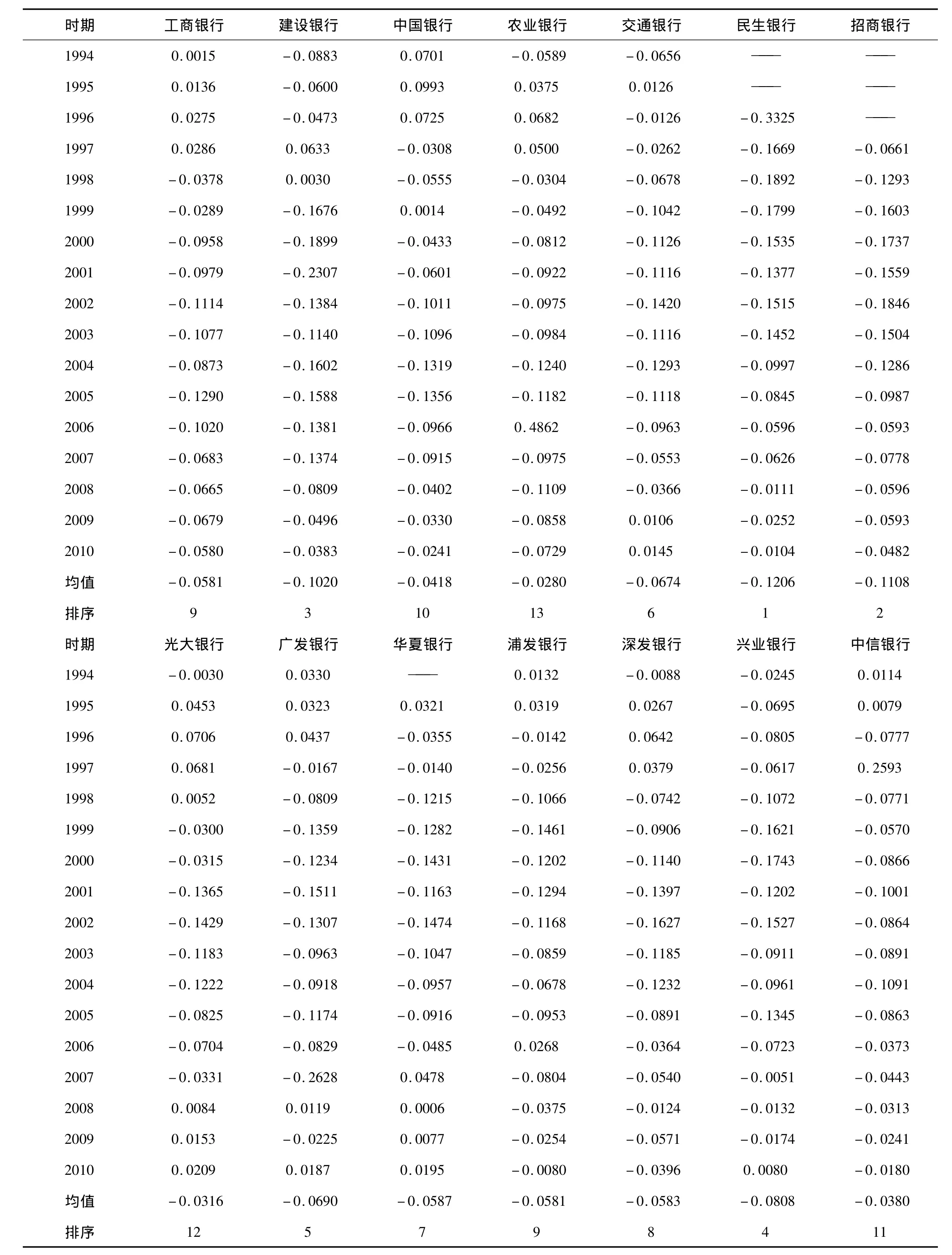

运用Frontier4.1计算机程序可一次性估计出模型(1)最大似然法下的全部参数和影响商业银行成本非效率因素的系数、标准差、T检验值以及成本效率。该程序中的成本效率等于实际成本除以最小理论成本,其结果都是大于1的,再统一减去1便得出我国十四家商业银行1994-2010年的成本非效率。利用模型(1)最大似然法下的参数和公式(2)与(3)分别计算出我国十四家商业银行1994—2010年的规模经济指数和技术进步率。表1显示商业银行成本函数模型的参数估计值;表2显示中国十四家商业银行1994-2010年成本非效率与排序;表3显示我国商业银行1994-2010年的规模经济指数与排序。表4显示我国商业银行1994-2010年的技术进步率与排序。

表1中大部分变量的系数的T检验值在5%、1%水平上是统计显着的。其中γ=0.7829,表明商业银行实际成本偏离其前沿成本大部分是由非效率引起的,T检验值为10.0088,统计上非常显着,广义似然比检验统计量LR=20.1058,大于自由度为5,显着水平为0.005的临界值15.968(参见 Kodde and Palm[19]),拒绝γ的零假设,说明商业银行对数成本模型显着有效。

从表1商业银行成本非效率的影响因素看,股份制银行与它们的成本非效率呈负向关系,说明股份制商业银行的成本非效率小,而国有商业银行的成本非效率总体上偏大,但T检验值(-1.0438)不显着。入世与成本非效率呈显着的正向关系,T检验值(2.0588)在1%的统计水平上显着,说明入世后我国商业银行的成本非效率显着增加,2006年后外资银行全面经营人民币业务,商业银行的市场竞争更为激烈,导致我国商业银行的各项投入加大。银行上市与其成本非效率呈负向关系,但T检验值(-1.5899)不显着,说明商业银行通过上市融资可以迅速扩大资本金,同时必须公开披露财务信息以接受市场的考验和投资者的监督,进而促进商业银行资金使用效率的提高。

表1 商业银行成本函数模型参数估计值

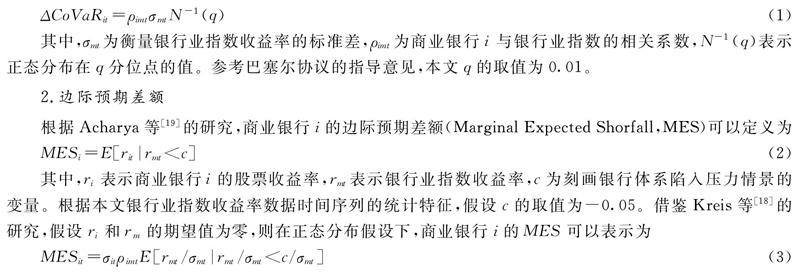

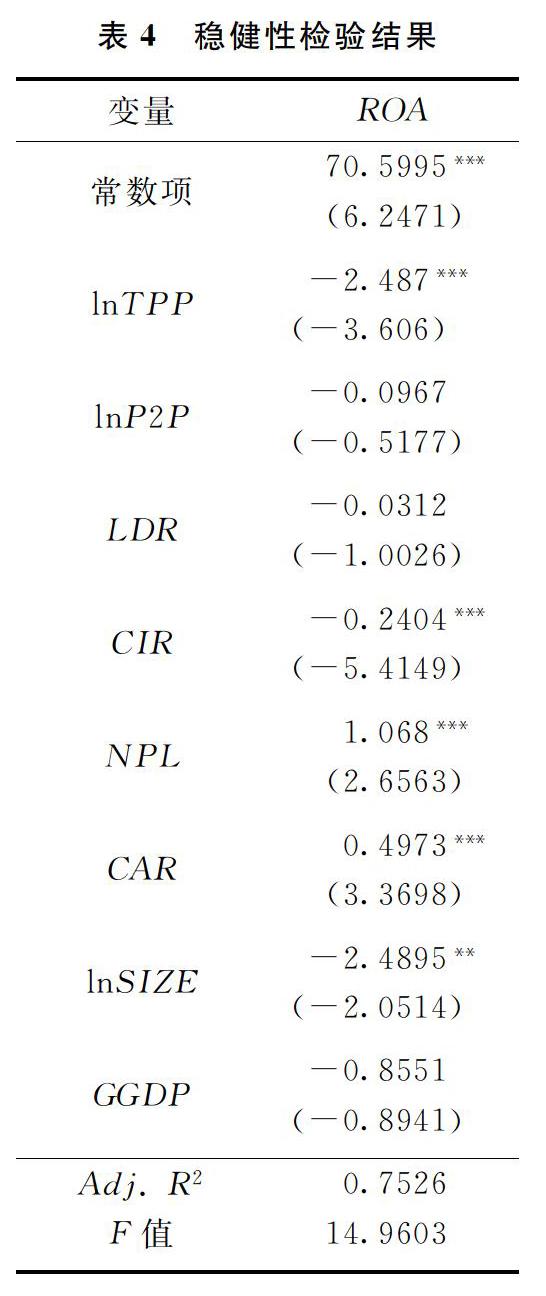

从表2我国十四家商业银行样本期的平均成本非效率看,招商银行的成本非效率最低,浦发银行的成本非效率次之,中国银行的成本非效率排名第三。广发银行的成本非效率最大,农业银行的成本非效率次之,中信银行排名十二。工商银行、建设银行和交通银行的成本非效率排名依次为第八、第九和第十。民生银行、光大银行、深发银行、兴业银行、华夏银行的成本非效率排名依次为第四、第五、第六、第七,第十一。大型商业银行(工商银行、建设银行、中国银行、农业银行及交通银行)样本期的平均成本非效率(13.61%)大于九家股份制商业银行样本期的平均成本非效率(13.18%)。

从表2的时间序列来看,入市前我国十四家商业银行的成本非效率比较低,1994-2000年十四家商业银行的平均成本非效率处于相对平稳期(3.53% -3.91%);2002-2006年期间我国十四家商业银行的成本非效率上升的幅度较大,可能的原因是由于入世促使银行市场竞争加剧,我国商业银行处在调整期导致其成本短期上升。2001-2005年十四家商业银行的平均成本非效率从6.49%上升到33.28%又下降到11.24%。2007-2010年期间十四家商业银行的平均成本非效率总体上有所下降,十四家商业银行的平均成本非效率从21.45%降低到15.53%,意味着我国商业银行的资金使用效率总体上有所提高。

从表3可以看出,招商银行在样本期只有两年的规模经济指数略微小于1,其余年份的规模经济指数分别大于1,说明招商银行总体上处于轻微的规模不经济状态,。广发银行在样本期有五年略微小于1呈现规模经济现象,其余年份的规模经济指数略微大于1.样本期的平均规模经济指数处于规模经济与规模不经济的临界点。民生银行在样本期有五年的规模经济指数略微大于1,呈现轻微的规模不经济状态。其余十年的规模经济指数略微小于1,呈现规模经济状态。农业银行和中信银行样本期的规模经济指数分别有六年和三年大于1呈现出轻微的规模不经济现象,其余年份分别呈现规模经济现象。华夏银行和光大银行样本期的规模经济指数分别小于1,呈现出规模经济现象。

从样本期平均规模经济指数来看,交通银行、建设银行、民生银行及广发银行处于规模经济与规模不经济的临界点上,其产出规模呈现出最优状态;农业银行、中信银行、华夏银行、光大银行、浦发银行、工商银行、深发银行、兴业银行及中国银行的规模经济指数分别小于1,呈现规模经济状态。其中农业银行、中信银行及华夏银行通过扩大其产出规模降低成本的空间较大;光大银行、浦发银行、工商银行、深发银行及兴业银行通过扩大其产出规模降低成本的空间次之,中国银行的规模经济指数基本接近1,通过扩大产出规模降低成本的空间已经很小。大型商业银行(工商银行、建设银行、中国银行、农业银行以及交通银行)样本期的平均规模经济指数(0.9876)略微大于九家股份制商业银行样本期的平均规模经济指数(0.9866),说明我国商业银行在追求规模经济方面差距不大。

从样本期中十四家商业银行的平均规模经济指数来看,1994-2004年的规模经济指数分别小于1(0.9554-0.9939),呈现出规模经济状态。2005 -2010年除2006(0.9660)外其他年份的规模经济指数分别大于1(1.0021-1.0168),呈现出轻微的规模不经济。

从表4可以看出,十四家商业银行中只有民生银行和招商银行在整个样本期呈现出技术进步现象,即这两家商业银行的总成本每年在不同程度的降低。建设银行在1997、1998两年出现技术退步现象,表现为银行总成本的增加,其余年份呈现技术进步现象。兴业银行除了2010年外,其余年份呈现技术进步现象。光大银行样本期七年出现技术退步,其余年份呈现技术进步现象。广发银行、华夏银行样本期内五年出现技术退步,其余年份呈现技术进步现象。工商银行、中国银行及农业银行样本期内四年出现技术退步,其余年份呈现技术进步现象。交通银行、浦发银行、深发银行及中信银行样本期内三年出现技术退步,其余年份呈现技术进步现象。从样本期的平均技术进步率来看,民生银行、招商银行、建设银行及兴业银行位居前四位,农业银行、光大银行、中信银行及中国银行位居后四位。

从样本期十四家商业银行的平均技术进步率看,1994-1997出现技术退步与技术进步的交替状态。1998-2002年是银行技术进步率的递增时期(-0.07639到-0.1333),意味着商业银行成本的降低幅度从1998年的7.639%到2002年的13.33%。2003-2005年的技术进步率即平均成本下降率大约为11%,2006年的平均成本下降率为2.762%,2007-2010年分别呈现出技术进步效应,但技术进步的幅度总体上下降,2007年的成本下降率为7.3%,2010年的成本下降率为1.68%.大型商业银行(工商银行、建设银行、中国银行、农业银行及交通银行)样本期的平均技术进步率为 -0.0594,意味着平均成本降低5.94%;九家股份制商业银行样本期的平均技术进步率为-0.0695.意味着平均成本降低 6.95%。

平均来看商业银行追求规模经济降低成本的空间很小,在平均成本非效率和技术进步率方面各银行存在较大的差异。因此,降低成本非效率和促进技术进步是提高商业银行效率和盈利能力的主要途经。

表3 十四家商业银行1994-2010年的规模经济指数及排序

表4 十四家商业银行1994-2010年的技术进步率及排序

五、结 论本文运用随机前沿对数成本函数方法对我国商业银行1994-2010年的成本非效率、规模经济及技术进步进行了实证分析,得出以下结论:

1.股份制商业银行样本期的平均成本非效率小于大型商业银行样本期的平均成本非效率;样本期平均成本非效率最小的是招商银行,浦发银行次之。样本期平均成本非效率最大的是广发银行,农业银行次之。

2.股份制商业银行样本期的平均规模经济指数略微小于大型商业银行样本期的平均规模经济指数,说明我国商业银行在追求规模经济方面差距不大。招商银行和广发银行的平均规模经济指数进入临界点,其产出规模基本达到最优,农业银行和中信银行的平均规模经济指数较小,通过扩大产出规模降低成本的空间较大。

3.平均来看,所有商业银行都呈现出技术进步现象。股份制商业银行样本期的平均技术进步效应明显好于大型商业银行样本期的平均技术进步效应。技术进步导致成本下降幅度最大的是民生银行,招商银行次之,农业银行成本下降的幅度最小。

4.总体来看,我国商业银行通过扩大产出规模实现规模经济来降低成本的空间很小。今后要提高我国商业银行效率的有效途径是:既要降低商业银行的成本非效率又要提高商业银行的技术进步率。实现我国商业银行由主要追求规模效率向追求X效率的转变,将制度创新、技术创新和管理创新作为工作的重点。完善公司治理结构,建立充满活力的激励约束机制。加大研发和技术投入力度,建立学习型组织,提高员工的学习效应,不断提高商业银行的X效率和技术进步率。

[1]Leibenstein H.Allocative efficiency vs."X -efficiency"[J].The American Economic Review,1966,56(3):392-415.

[2]Allen L,Rai A.Operational efficiency in banking:An international comparison[J].Journal of Banking and Finance,1996,20:655 -672.

[3]Karafolas S,Mantakas G.A note on cost structure and economies of scale in Greek banking[J].Journal of Banking and Finance,1996,20:377 -387.

[4]Altunbas Y,Gardener E P M,Molyneux P,et al.Efficiency in European banking[J].European Economic Review,2001,45:1931 -1955

[5]Cavallo L,Rossi S P S.Scale and scope economies in the European banking systems[J].Journal of Multinational Financial Management,2001,11:515 -531.

[6]Iimi A.Banking sector reforms in Pakistan:Economies of scale and scope,and cost complementarities[J].Journal of Asian Economics,2004,15:507 -528.

[7]Ashhton J K.Cost efficiency characteristics of British retail banks[J].The Service Industries Journal,2001,21(2);159-174.

[8]Lin Pingwen.Cost efficiency analysis of commercial bank mergers in Taiwan[J].International Journal of Management,2002,19(3):,408 -417.

[9]Kwan S H.The X -efficiency of commercial banks in Hong Kong[J].Journal of Banking and Finance,2006,30:1127-1147.

[10]徐传谌,郑贵廷,齐树天.我国商业银行规模经济问题与金融改革策略透析[J].经济研究,2002(10):22-29.

[11]陈敬学,别双枝.我国商业银行规模经济效率的实证分析及建议[J].金融论坛,2004(10):46-50.

[12]刘琛,宋蔚兰.基于SFA的中国商业银行效率研究[J].金融研究,2004(6):138 -142.

[13]刘宗华,范文燕,易行健.中国银行业的规模经济和技术进步效应检验[J].财经研究,2003(12):32-37.

[14]迟国泰,孙秀峰,芦丹.中国商业银行成本效率实证研究[J].经济研究,2005(6):104-114.

[15]徐传谌,齐树天.中国商业银行X效率实证研究[J].经济研究,2007(3):106-115.

[16]任远,窦育民.中国商业银行规模经济与技术进步效应实证研究[J].统计与信息论坛,2007(5):35-40.

[17]赵振全,赵石磊,王佐理,参数法下中国商业银行成本X效率实证研究[J].吉林大学社会科学学报,2008(4):91-97.

[18]李富有,窦育民.中国商业银行技术进步的实证分析[J].西安交通大学学报(哲社版):2011(6):40-44.

[19]Kodde D A,Palm F C.Wald criteria for jointly testing equality and inequality restrictions [J].Econometrica,1986,54(5):1243 -1248.