秦芳 李晓 吴雨 李洁娟

摘要:本文利用中国家庭金融调查2015年数据,研究了省外务工经历对家庭创业的影响。研究发现,省外务工经历能显着提高家庭创业的可能性。从创业动机上看,返乡家庭被动创业的可能性更低,并且未创业家庭中,有省外务工经历的家庭创业意愿更高;从创业项目特征来看,返乡家庭创业初始投资更大,提供就业岗位更多。机制分析发现,省外务工经历促进返乡家庭创业主要通过财富的积累、人力资本的提高和社会网络的扩大等渠道来实现。最后,异质性分析发现,省外务工经历在高教育水平、发达省份回流和有创业经历的返乡家庭中对创业的促进作用更强,这进一步验证了省外务工经历促进家庭创业的作用机制。本文研究表明,积极引导省外务工人员返乡创业,不仅可以促进我国新型城镇化和新农村建设,还为减缓特大城市人口负担提供了可行路径。

关键词:省外务工经历;返乡家庭;家庭特征;创业动机;创业决策

文献标识码:A 文章编号:1002-2848-2018(04)-0091-10

一、引 言

随着人口红利的消失,我国经济增速持续下滑,急需寻找新的经济增长驱动因素。同时,农村劳动力迁移正在发生历史性转折。一方面,农民工增速持续放缓,跨省农民工数量减少。根据国家统计局《2015年农民工监测调查报告》,2015年我国农民工总量为2.77亿人,但增速由2011年的4.4%回落到1.3%。其中,跨省农民工为7745万人,比2014年减少122万人。另一方面,外出务工劳动力回流迹象显现。据贵州省①统计,2015年该省有120万人返乡,高于2011年52万的返乡规模。江西省②2015年监测显示,在省外就业的农民工中66.5%有回省意愿。那么,劳动力回流对当地经济发展会产生什么样的影响,能否成为未来经济增长的驱动因素之一呢?这成为社会各界关注的话题。

外出务工劳动力返乡后对当地的经济影响,学术界存在两种不同的观点。一种观点认为,返乡劳动力回归农业,加剧劳动力过剩,并且外出务工收入主要用于盖房等消费性投资,并没有带动当地经济发展[1];另一种观点认为,返乡人群带回资本、技术和创业精神,如果返乡劳动力积极参与创业,进行农业投资,从事服务行业,将会活跃当地经济,成为带动区域经济发展重要力量[24]。尽管现有文献对劳动力返乡后的影响进行了讨论,但这些研究没有考虑返乡人员是否跨省务工,这有可能是研究结论不一致的原因之一。此外,现有文献关于返乡创业行为的研究还比较缺乏,而创业对经济增长具有重要影响[56]。那么,有省外务工经历的返乡家庭是否会积极地参与创业?这些家庭的创业项目有何特征?影响返乡家庭创业的可能因素是什么?哪些特征的返乡家庭更倾向于创业?对这些问题的思考和研究不仅有助于判断省外务工劳动力回流对当地经济的影响,而且关系到相关政策的制定和实施。

本文利用西南财经大学中国家庭金融调查(CHFS)2015年数据,分析省外务工经历对家庭创业决策的影响。研究发现,省外务工经历显着增加了家庭创业的可能性。对创业家庭的创业动机进行比较发现,返乡家庭被动创业的可能性更低,并且未创业家庭中,有省外务工经历的家庭创业意愿更高。从创业特征来看,返乡家庭创业初始投资更大,提供更多的就业岗位。机制分析发现,省外务工经历促进返乡家庭创业主要通过财富积累、人力资本提高和社会网络扩大等渠道实现。最后,异质性分析发现,省外务工经历在高教育水平、发达省份回流和有创业经历的返乡家庭中对创业的促进作用更强,这进一步验证了省外务工经历促进家庭创业的作用机制。

本文旨在探讨省外务工经历对返乡家庭创业参与的影响,并深入剖析其影响机制。与已有文献相比,本文的研究在以下四个方面进行了拓展和创新:

第一,本文基于翔实的微观数据,研究了省外务工经历对返乡家庭创业参与的影响,为考察返乡劳动力对宏观经济的作用提供微观基础。

第二,关于劳动力回流影响因素的研究较为成熟,但回流劳动力对当地经济的影响仍存在一定争议,而这关系到相关政策的制定和实施,本文丰富和补充了该领域的研究。

第三,本文对返乡家庭创业的异质性影响进行翔实的研究,考察了不同教育水平、回流区域、外出务工工作类型对返乡创业影响的差异,为制定更具有针对性政策提供实证基础。

第四,本文采用有全国代表性的数据,在探讨省外务工经历对家庭创业决策时,能够覆盖不同经济发展水平的区域,使得研究结论更具有一般性。

二、文献综述

本文主要探讨省外务工经历对家庭创业决策的影响。已有研究主要关注劳动力回流的决定因素,理论上可以总结为推拉理论和生命周期理论。推拉理论从成本—收益角度研究,认为人口流动的目的在于改善生活条件,当流入城市的农村劳动力在城市的生活条件没有得到改善[3],或者迁移者家乡有更好的投资机会时,他们往往需要再次选择[7]。此外,来自家乡的拉力还包括原住地就业机会的增加、低技能耕作方式对劳动力的需求,以及在外积累的人力资本在家乡回报更高[8]。生命周期理论则将劳动力流动简化为两个阶段,即年轻时候外出打工挣钱,年龄大了回家乡务农、务工或经商。在城市和农村推拉力都没有变动的情况下,“生命周期”到了特定阶段的迁移劳动力,也会按预期回到农村[9]。

关于劳动力回流与创业关系的研究,相关文献主要研究国际人口迁徙对创业的影响。利用巴基斯坦数据研究发现,国际迁徙人口回流创业可能性更高,其原因是国际移民经历获得的储蓄促进创业[10]。理论上,以生命周期理论为基础,研究表明流动性约束是影响跨国务工者回国投资和迁移时长的最主要因素[11]。类似的,基于莫桑比克的数据研究表明,相对于没有跨国务工经历的人口,返乡移民的创业概率较高[12]。

国内关于返乡人群创业的研究主要集中在回流农民工的创业情况。研究表明,回流者通过创业提高家庭收入,活跃农村经济和创业氛围,创造就业岗位[3]。基于9个省区市数据研究发现,打工经历对职业非农化转换有显着的促进作用,但不会显着提高创业参与度[13]。利用河南省固始县部分返乡农民工调研数据发现,人力资本和社会资本对返乡农民工创业有积极的影响,但没有回答外出务工经历是否会提高返乡农民工的创业积极性[14]。基于湖北省恩施州的调查研究发现,外出务工经历促进了农村劳动力的能力发展,具体体现在劳动力回流后就业选择的扩大、职业的转换、农业生产效率的提高以及获取新技术能力的增长[15]。可见,正如Sicular等[16]指出的,目前的研究主要基于部分省区市农村,缺乏能覆盖不同发展水平和地域条件的有全国代表性的数据,这使得估计的结果存在一定的局限。

与本研究最相关的文献是周广肃等[17]的研究,他们采用2007年中国家庭住户收入调查数据,研究发现外出务工经历促进了农村居民创业。与该文献相比,本文在以下方面有所差异。首先,本文不仅考虑了返乡农民工,还包含非农业户籍返乡人口。其次,本文关注的是有跨省务工经历的返乡人口,而本省内流动的返乡人口不属于本文的研究范畴。再次,本文还从创业规模和提供就业岗位两个维度比较了返乡家庭和非返乡家庭创业项目的特征。最后,从教育水平、外出务工省份以及外出务工工作经历等角度,考察省外务工经历对返乡家庭创业参与影响的异质性。识别哪些特征的返乡家庭拥有较高的创业活力,有利于相关政策的制定和实施。

三、数据及变量说明

(一)数据来源

本文使用西南财经大学于2015年在全国范围内开展的中国家庭金融调查数据。该调查采用了分层、三阶段与规模度量成比例(PPS)的抽样设计,样本分布于全国29个省、自治区、直辖市(未包括新疆、西藏以及港澳台地区)、363个县(区、市)、1439个村(居)委会,共获得4万余户家庭微观数据。该数据在全国省和副省级城市具有代表性。中国家庭金融调查询问了个人和家庭信息。个人层面包含年龄、性别、教育、婚姻状况以及就业等人口统计特征。就业信息中重点询问了家庭劳动年龄人口(16~60周岁)的流动状况。家庭层面包含家庭的资产与负债、收入与支出以及工商业生产经营等方面的信息。其中,工商业生产经营详细记录了家庭创业时间、组织形式、创新投入等。

(二)省外务工人员返乡现状描述

中国家庭金融调查记录所有家庭成员(指共享收入,共担支出的人,不包含司机、保姆、房东等)的流动状况。对于16~60周岁并且户籍在居住省份且在当地居住6个月以上的家庭成员,依次询问外出务工经历,“某某是否有离开过户籍省份,去其它地方工作的经历?1.是;2.否”。选择“是”,则定义该成员为有省外务工经历的返乡劳动力,否则为其余劳动力。如果家庭成员中至少有一人是返乡劳动力,则定义为返乡家庭,否则为其余家庭。需要说明的是,首先,该调查在2015年7到8月进行,可以排除因为春节等节假日临时返乡的人口;其次,同时满足家里居住超过6个月且户籍在本省的劳动年龄人口才询问外出务工情况,一定程度上保证返乡劳动力会参与当地的经济活动,并排除由于年龄较大而返乡的人口。

表1比较了劳动年龄人口中返乡劳动力和其余劳动力的统计特征差异。从表1可以看出,劳动年龄人口中返乡劳动力为6870人,占全部劳动年龄人口比例约为8.1%。返乡劳动力年龄均值为38岁,比其余劳动人口年轻。此外,与其余劳动人口相比,返乡人口男性比重高,已婚比例大,就业状况较好,这与Zhao[4]的研究结果类似。教育年限和农业户口比例上,返乡人口和其余劳动人口并无显着差异。

(三)变量介绍

本文的被解释变量是家庭是否创业,创业变量的构建依据Paulson等[18],具体来自受访户对“目前,您家是否从事工商业生产经营项目,包含个体户,租赁,运输,网店,经营企业等?”的回答,选择“是”定义为创业家庭,“否”为非创业家庭。需要强调的是,本文将创业界定为非农领域的工商业生产经营,农户的农、林、牧、渔等农业生产经营活动不属于本文的讨论范围。按照该定义,2015年我国创业家庭比例约为16.3%,据此估计全国约有7000万个体户和企业

其中,个体户约为5579万户,企业约为1421万个。据国家工商总局数据,个体户和企业分别为4984万和1546万。推算数据中个体户高于国家工商总局数据,这是因为调查中把以个体形式经营但未在工商局注册的商户(如流动商贩、部分电商卖家等)归于个体户。本文的关注变量为家庭是否为返乡家庭。

参考现有文献,在实证分析中,我们还控制了影响家庭创业的其他因素,包括户主年龄、性别、教育水平、婚姻状况、户籍、风险态度、家庭成员健康程度、家庭劳动力数量、家庭党员数量、家庭规模、家庭是否住在农村[19]。文中控制了户主年龄、教育年限,设定户主性别虚拟变量,1为男性,0为女性;户主婚姻状况虚拟变量,1为已婚,0为未婚。采用家庭健康人口比例衡量家庭成员的健康程度;家庭劳动力数量指家庭中16~60周岁劳动年龄人口的数量;家庭党员数量指家庭成员中政治面貌是中共党员的数量;用家庭人口数量衡量家庭规模。风险态度会影响家庭创业行为。采用问卷中如下问题度量:“如果您有一笔资产,您愿意选择哪种投资项目?1.高风险、高回报的项目;2.略高风险、略高回报的项目;3.平均风险、平均回报的项目;4.略低风险、略低回报的项目;5.不愿意承担任何风险。”如果受访者选择1或2,风险偏好为1,否则为0。为了控制家庭所在省的社会、经济、文化因素对其创业的影响,我们还引入了省份虚拟变量。文中剔除了变量中存在缺失的样本,最终共获得36033个观测样本。

(四)描述性统计

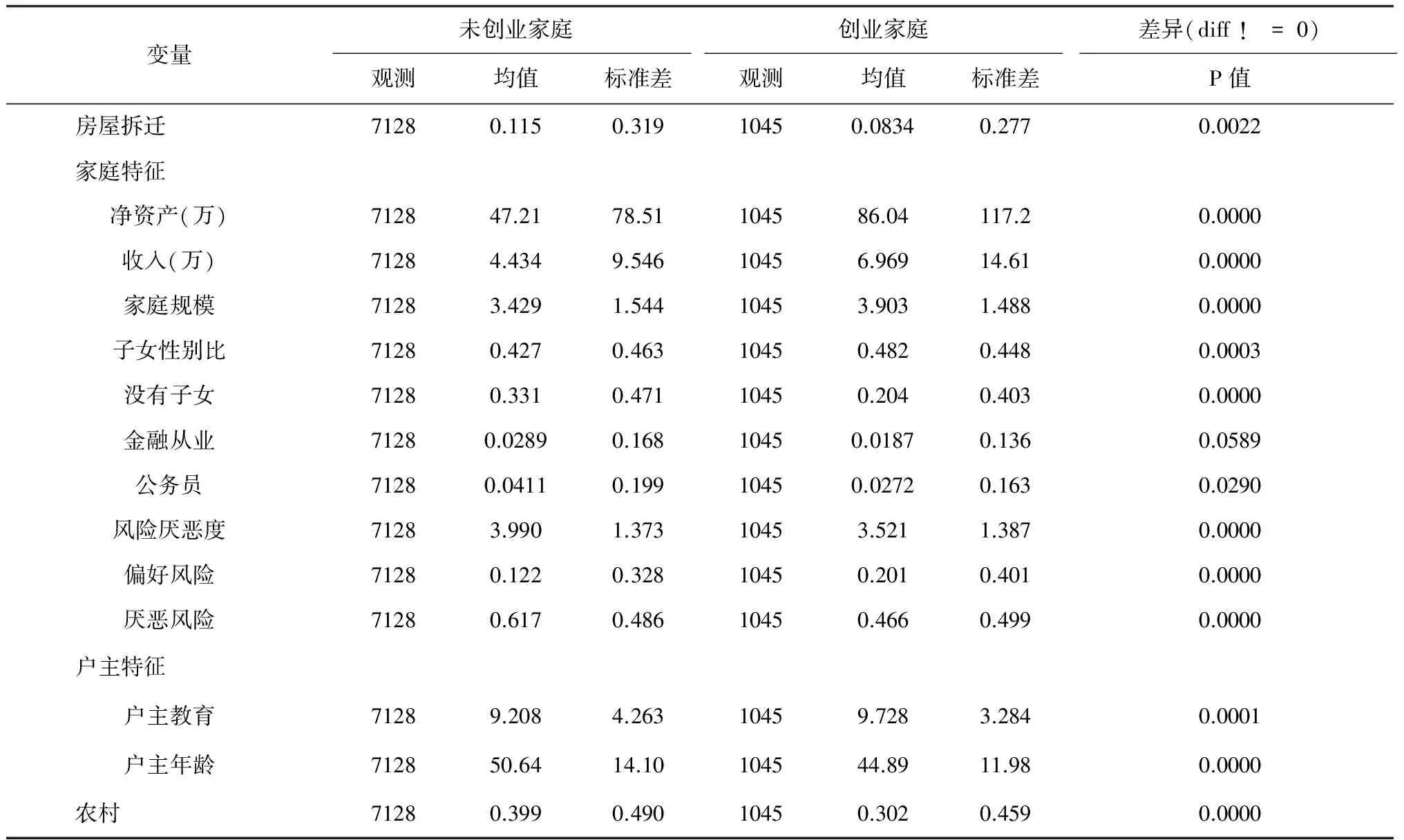

表2比较了返乡家庭和其余家庭相关变量的描述性统计结果,并进行了组间差异检验。从表中可以看出,样本中,约有14.6%的家庭为有省外务工经历的返乡家庭。不同类型的家庭创业活力存在一定差异,返乡家庭创业比例为21.2%,高于其余家庭的15.5%。返乡家庭户主平均年龄为49岁,比其余家庭年轻;户主教育平均年限约为9年,相当于初中水平,略低于其余家庭。同时,返乡家庭更偏好风险,劳动人口数量更多,拥有更大的家庭规模。

四、估计结果

(一)返乡家庭与创业决策

借鉴以往关于创业决策的研究[1920],本文构建如下Probit模型,检验省外务工经历对返乡家庭创业决策的影响:

其中,E是被解释变量,表示家庭是否创业的虚拟变量,如果家庭从事工商业生产经营,该变量取值为1,否则取值为0。R表示是否是返乡家庭的虚拟变量,若家庭成员中至少有一人有省外务工经历并且返乡,该变量取值为1,否则取值为0。X为控制变量,包含户主年龄、受教育年限、户主男性、婚姻状况、风险偏好、家庭健康成员比例、家庭劳动力数量、家庭党员数量、家庭规模、 家庭是否在农村以及家庭所在省份。

表3为省外务工经历对返乡家庭创业决策影响的估计结果,系数为边际效应(Marginal Effect)

为便于解释,我们在Stata操作中使用命令“margins”把Probit模型的回归系数转换为边际系数。由于篇幅限制回归系数结果未汇报,如有需求,可向作者索取。考虑到省外务工人员返乡前,家庭有可能已经从事工商业生产经营,为了确保估计的可靠性,第(4)-(6)列仅对新增创业样本进行分析。

首先,对关键变量进行分析。在控制了家庭人口统计特征后,第(1)列中,关注变量返乡家庭的边际效应为0.0141,在1%水平上显着,即有省外务工经历的返乡家庭创业概率比其余家庭高1.41%。我们按照家庭所在地,分为县域和市域样本,再次检验返乡对家庭创业决策的影响,结果见表3第(2)和第(3)列。回归结果表明,省外务工经历对返乡家庭创业影响均显着为正。第(4)列新增创业(剔除2013年以前创业的样本)估计中,返乡家庭的边际效应为0.0095,在1%水平上显着,表明即使仅考虑新增创业样本,省外务工经历依然促进返乡家庭创业。第(5)和第(6)列将新创业样本按创业年份分为2014年创业和2015年创业,回归结果进一步证实了已有结论。

接下来,分析其他解释变量对家庭创业决策的影响。以第(1)列估计结果报告为主,男性户主边际效应为0.0160,在1%水平上显着,说明与户主为女性的家庭相比,男性户主家庭创业概率更高。户主已婚的边际效应为0.0211,也在1%水平上显着,同样对家庭创业有正向影响。户主年龄越大,家庭参与创业的可能性越低,与吴晓刚[21]的研究一致。可能的原因是年龄越大职业变迁的风险越大,因此创业的可能性越小。农业户籍的家庭创业可能性更高。偏好风险对家庭创业决策有显着的正向影响,这符合企业家更愿意冒险的特点。健康成员比例越高,家庭创业的可能性越大。家庭劳动人口数和家庭规模对创业有正向影响。党员数量越多的家庭,创业可能性越低。居住在农村的家庭创业可能性低于城市家庭。教育年限系数为正,但不显着,说明教育年限对创业没有显着影响。第(2)列县域样本估计结果中,户主男性、已婚、农业户口和党员数量的系数虽不显着,但与第(1)列方向一致。第(3)列估计结果与第(1)列基本一致。

(二)返乡家庭创业动机与创业计划

进一步,本文对家庭的创业动机进行分析。参照尹志超等[22],创业动机主要划分为生存型创业和机会型创业两种。生存型创业是指创业者由于找不到其他工作或工作时间受限而不得不去创业。机会型创业是指创业者发现新的商业机会并积极主动开展创业活动。家庭创业动机对创业质量尤为重要,如果是因为找不到工作,迫于生存而被动创业,那么创业质量、项目成长性和竞争力将处于劣势。接下来,本文采用Probit模型,对创业样本中返乡家庭的创业动机进行分析,回归估计结果见表4中第(1)列。其中,被解释变量为家庭是否是被动创业

采用问卷中如下问题度量家庭创业动机:您家从事工商业的主要原因是?1.找不到其他工作机会;2.从事工商业能挣得更多;3.理想爱好/想自己当老板;4.更灵活,自由自在;5.继承家业;6.其他。选择”1.找不到其他工作机会”,定义为被动创业。的虚拟变量,如果家庭是被动创业,虚拟变量设定为1,否则为0。从第(1)列估计结果可以看出,返乡家庭边际效应为-0.0490,在1%水平上显着,即创业家庭中返乡家庭被动创业的概率比其余家庭低4.9%,说明返乡家庭被动创业动机更低。

那么对于没有创业的家庭,创业意愿是影响未来创业活力的重要因素之一。类似的,我们采用Probit模型对没有创业的家庭分析其创业计划,回归估计结果见表4第(2)列。其中,被解释变量为家庭是否有创业计划

问卷中对没有创业的家庭询问,“未来您家是否打算开展工商业生产经营项目,包括个体户、租赁、运输、网店、经营企业等?”,若回答是,则定义为有创业计划。的虚拟变量,如果家庭有创业计划,虚拟变量设定为1,否则为0。第(2)列估计中,返乡家庭边际效应为0.0675,在1%水平上显着,说明返乡家庭创业意愿更高。

(三)返乡家庭创业特征

从上文分析可知,有省外务工经历的返乡家庭创业参与度更高,并且被动创业动机更低。那么,返乡家庭的创业规模如何,能否提供更多就业岗位?接下来,本文针对所有创业样本进行分析。表5中第(1)列和第(2)列采用普通最小二乘法(OLS),分别以项目初始投资和雇佣数量为被解释变量。从估计结果中可以看出,返乡家庭系数为正,且都在10%水平上显着,说明创业家庭中,返乡家庭的创业项目初始投入更高,可以提供更多的就业岗位。第(3)列采用Probit模型,以项目是否盈利的虚拟变量

根据问卷中“该项目的盈利状况是什么?1.盈利2.持平3.亏损”,选择1或2定义为盈利。为被解释变量,如果盈利,虚拟变量设定为1,否则为0。估计结果中系数为边际效用,返乡家庭系数为负,但不显着,说明返乡家庭创业项目的盈利能力和其余家庭相比没有显着差异。这有可能是近年经济形势下滑、企业生产经营不容乐观的结果。

五、省外务工经历促进家庭创业的可能解释

本部分将从家庭财富积累、人力资本以及社会网络等三方面,给出省外务工经历促进返乡家庭创业的可能解释。

(一)省外务工经历促进家庭创业的可能解释

1.财富机制

初始财富积累是家庭自主创业得以实现的关键因素。返乡家庭很有可能外出务工时积累了一定财富[23],借助财富上的优势,得以跨越创业所需的资金门槛,进而提高创业概率[10]。我们采用OLS模型回归模型为:Wealth=α+β1R+β2X+ε,其中Wealth表示家庭财富,用家庭净资产和非工商业资产对数值衡量。对此进行分析,回归结果见表6。

表6中第(1)列和第(2)列分别以净资产和非工商业资产对数值为被解释变量。从回归结果可以看出,在控制了户主特征、家庭特征以及省份固定效应后,返乡家庭净资产和非工商业资产均显着高于其余家庭。然而,也有可能是因为返乡家庭的创业行为促进了家庭财富的积累。因此,为避免创业对家庭资产积累的影响,我们剔除所有创业家庭,回归结果见表6第(3)列。结果表明,剔除所有创业样本后,返乡家庭净资产比其余家庭约高14.09%,在[LL]10%水平上显着。表6中第(4)列和第(5)列中分别剔除了创业年份在2013年以前和2014年以前的样本,并且采用创业前(2013年)的净资产作为被解释变量。从回归结果可以看出,即使比较家庭创业前的资产,返乡家庭也高于其余家庭。

2.人力资本积累

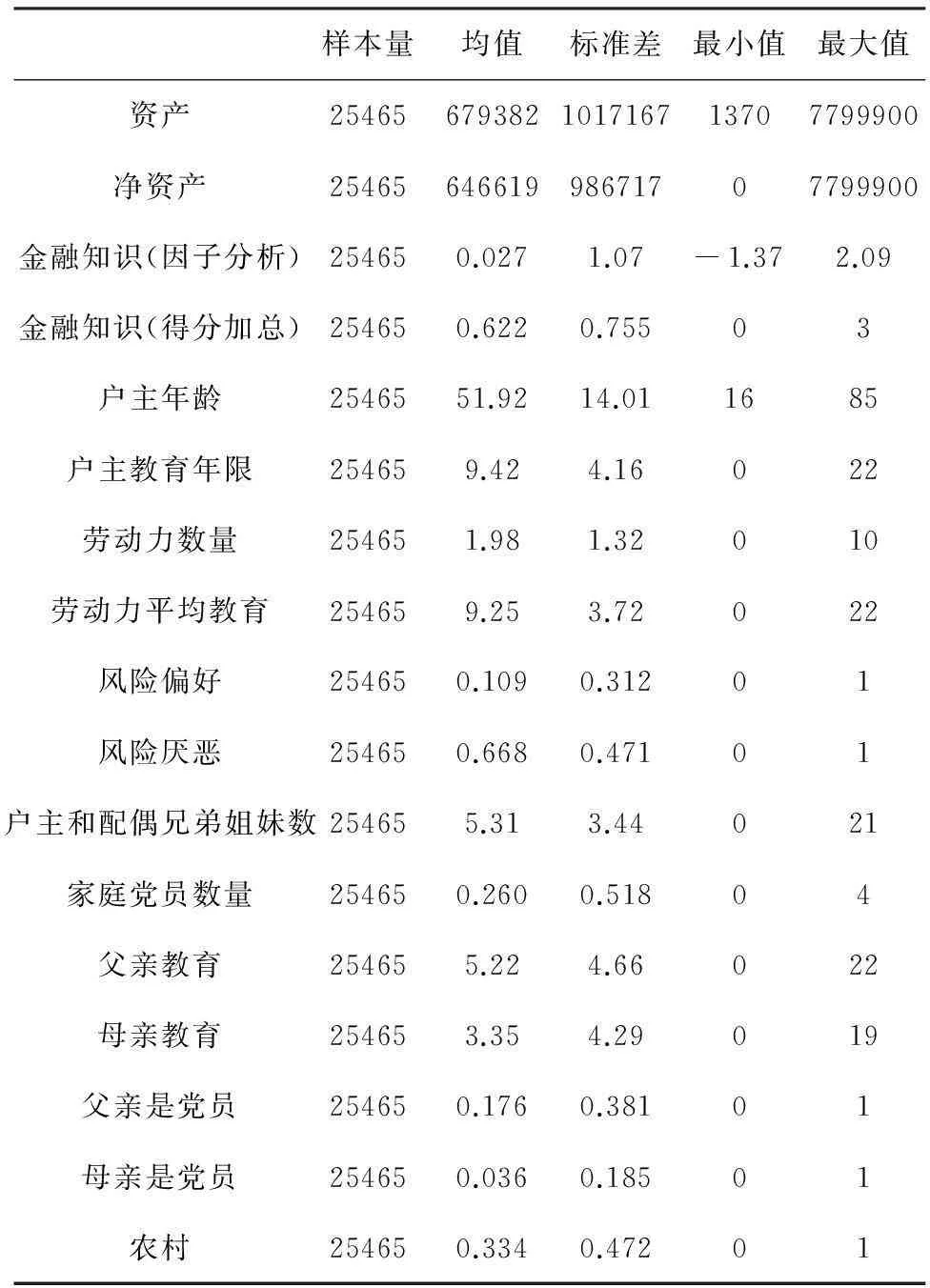

影响家庭创业决策的因素除了初始财富,人力资本的积累也很关键。绝大多数返乡家庭主要去东部比较发达的省份务工,有机会接触和使用新鲜事物,可获得更多的知识和经验积累[24]。这会增加返乡家庭人力资本,从而提高创业的可能性。由于无法直接观察到省外务工获得的人力资本积累,我们从金融知识、是否采用电商经营以及创新三个角度,考察返乡家庭和其余家庭的差异,回归结果见表7。

金融知识的度量参考尹志超等[2526]的方法,使用受访者正确回答问题的个数衡量金融知识水平

采用问卷中如下问题衡量金融知识:

【利率计算问题】假设您现在有100块钱,银行的年利率是4%,如果您把这100元钱存5年定期,5年后您获得的本金和利息为?

1.小于120元;2.等于120元;3.大于120元;4.算不出来。

【通货膨胀问题】假设您有100块钱,现在的银行利率是5%,通货膨胀率每年为3%,您的这100元钱存银行一年之后能够买到的东西将?

1.比一年前多;2.跟一年前一样多;3.比一年前少;4.算不出来。

【投资风险问题】您认为一般而言,单独买一只公司的股票是否比买一只股票基金风险更大?

1.是;2.否;3.没有听过股票;4.没有听说过股票基金;5.两者都没有听说过。,具体做法为受访者每回答正确一题记1分,全部回答正确为3分。回归结果表明,无论是创业还是非创业样本,返乡家庭的金融知识水平显着高于其他家庭。表7中第(3)列,以创业样本是否使用电商经营为被解释变量,回归结果表明,返乡创业家庭使用电商经营的概率更高。这说明,具有省外务工经历的返乡家庭更有可能引进新的生产经营方式。表7第(4)列和第(5)列,分别采用Probit和Tobit模型

Probit模型为:Pr(creation=1R,X)=Φ(α+β1R+β2X+ε),其中creation为是否创新的虚拟变量,采用问卷中以下问题度量,“与去年相比/今年上半年,该项目在产品、技术、组织、文化、营销、服务等方面是否有创新活动?如研发、新点子、新做法等。”,若回答“是”,则定义为有创新,“否”为没有创新。设定创新虚拟变量,1为有创新,0为无创新。R为是否是返乡家庭的虚拟变量。X为其余控制变量包含人口统计特征,家庭特征以及经营项目特征等。

Tobit模型为:y=α+β1R+β2X+μ,Y=max(0,y),其中y为研发与创新活动投入的对数值。,以是否有创新和创新投入为被解释变量,分析省外务工经历对创业家庭创新参与和创新投入的影响。回归结果表明,创业样本中,返乡家庭创新参与和创新程度更高。

3.社会网络

社会网络对创业具有积极的影响[2728]。省外务工形成的社会网络是促进返乡家庭创业不可忽视的因素之一。外出务工突破了传统地域的局限,使他们在生活中建立起了全新的社会网络,再构的社会网络扩展到同乡之外的人群[29]。这种社会网络能够帮助家庭接触并获取丰富的信息和知识,正逐渐成为连接信息流、物质流的社会纽带,并为返乡家庭的发展带来了更多的机遇。参照孙永苑等[30],我们采用家庭电话、网络等通信费用支出的对数值作为家庭社会网络的代理变量,回归结果见表8。

表8从通信费用角度考察返乡家庭社会网络差异性。第(1)列全样本回归中,在控制家庭财富、人口特征结构和家庭特征后,返乡家庭系数为0.2215,在1%水平上显着,说明返乡家庭通信费用支出比其余家庭高22.15%。考虑到创业行为反过来会对家庭通信费用产生影响,第(2)列剔除所有创业样本后,返乡家庭通信费用依然显着高于其余家庭。表8第(3)列和第(4)列依次剔除了2013年以前和2014年以前创业的样本,回归结果类似。可见,返乡家庭社会网络较为丰富。

(二)返乡家庭特征与创业

我们从不同的维度进行异质性分析。首先,省外务工经历对不同特征家庭的创业影响有可能存在差异。其次,鼓励返乡创业,要制定有针对性的政策并提高政策实施的精准度,需要准确掌握哪些特征的返乡家庭拥有较高的创业活力。接下来从教育水平、外出务工省份以及外出务工工作经历等角度,考察省外务工经历对返乡家庭创业参与影响的异质性。

不同教育水平的返乡人员创业活力是否有显着差异呢?为此,根据省外务工返乡者的学历构成,分为初等教育及以下(初中、小学和没有接受教育)、中等教育(高中、中专学历)、高等教育(大专及以上学历)三组,以初等教育及以下为对比组,估计结果见表9第(1)列。从回归结果可以看出,中等教育和高等教育系数为正,分别在1%和10%水平上显着。这表明,相对于低教育水平的返乡者,中等教育水平以上的返乡人员创业更活跃,该结论与汪三贵等[14]的发现一致。

我国经济发展水平区域差异较大,去发达省份务工更有机会接触新鲜事物,积累更多的技能和经验,那么从发达省份返乡的家庭创业活力是否更高呢?表9第(2)列中,根据外出省份和回流省份2014年人均GDP的比值,分为从落后省份回流(比值小于等于1)、从较发达省份回流(比值大于1小于等于2)、从发达省份回流(比值大于2)三组,以从落后省份回流为对比组。从回归结果可见,从较发达省份回流和发达省份回流系数为正,分别在1%和5%水平上显着。这表明,相对于从落后省份回流的家庭,从较发达省份回流和发达省份回流的家庭,创业概率更高。

为考察外出工作经历对创业活力的影响,我们根据返乡者外出时的工作经历分为合同工、临时工、自主创业和自由职业四组,以临时工的返乡家庭为对比组。表9第(3)列加入返乡者外出工作经历的虚拟变量,对返乡家庭子样本进行回归。结果显示,合同工系数为正,且在5%水平上显着。自主创业系数为0.3614,在1%水平上显着。这表明与临时工的返乡家庭相比,合同工返乡家庭创业活力更高,有创业经历的家庭再次创业的概率更高。

综上可知,省外务工经历对不同特征家庭的创业影响确实存在明显差异。高中以上教育水平,从发达省份回流和有创业经历的返乡家庭,省外务工经历对创业的促进作用更强,可针对这些返乡家庭,加大创业支持力度。

六、结 论

本文的研究主要基于对中国经济的现实考量。一方面,过去30年我国经济的快速增长得益于大量农村劳动人口的迁徙,然而随着人口红利的消失,迫切需要寻找新的经济增长驱动因素。另一方面,近年来外出务工人口增速持续下滑,并且回流迹象显现,外出务工人口回流能否给当地经济带来积极影响,这成为未来中国经济发展的关键。在此背景下,探讨返乡家庭的创业活力,不仅仅关系到新型城镇化和新农村建设,而且关系到我国经济能否顺利进入一个高质量、持续性的发展阶段。

结合中国经济和人口流动的现实特征,利用2015年中国家庭金融调查数据,本文就省外务工经历对返乡家庭创业决策的影响及其机制进行了实证分析。研究发现,省外务工经历显着增加了家庭创业的可能性。进一步研究表明,创业家庭中,返乡家庭被动创业的可能性更低;而非创业家庭中,返乡家庭创业的意愿更高。此外,返乡家庭创业初始投资更大,能够提供更多的就业岗位。机制分析发现,有省外务工经历的返乡家庭主要通过财富积累、人力资本提高和社会网络扩大等渠道影响家庭创业。异质性分析发现,高中及以上教育水平、发达省份回流和有创业经历的返乡家庭,省外务工经历对创业的促进作用更强。这为理解省外务工经历对返乡家庭创业决策的作用及其机制提供了新的视角。

目前,中国经济正处在重要转型关口,鼓励创业是扩大就业,实现富民的根本举措,更是促进市场竞争,提升技术水平,实现长期可持续发展的重要驱动力。因此,识别潜在创业家庭,制定有效创业支持政策,是我国“大众创业,万众创新”的前提。本文研究发现,省外务工返乡家庭,其财富、人力资本和社会网络较为丰富,创业参与度高,并且创业规模较大,能提供更多的就业岗位。尤其是高教育水平、发达省份回流和有创业经历的返乡家庭,省外务工经历对创业的促进作用更强,可针对这些家庭制定相应的鼓励和扶持政策,加大对返乡家庭创业的支持力度。积极引导省外务工人员返乡创业,不仅可以促进新型城镇化和新农村建设,还为减缓特大城市人口负担提供可行路径。当然,在具体实施过程中,可为创业家庭提供创业风险识别和防控的培训,避免创业失败带来的巨大损失。

本文的研究存在一定局限性。按照劳动力的流动方向可分为跨省流动和省内跨市流动。由于数据可得性,本文仅能分析跨省返乡家庭的创业参与,而省内跨市返乡创业参与是否有类似的结论,这需要更加翔实的数据支持。此外,返乡劳动力对当地的经济影响除创业还有其余途径,如通过土地集中形成农业专业户等,这也是我们进一步研究的方向。

参考文献:

[1] 白南生, 宋洪远. 回乡还是进城?: 中国农村外出劳动力回流研究 [M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2002.

[2] King R, Mortimer J, Strachan A. Return migration and tertiary development: A calabrian casestudy [J]. Anthropological Quarterly, 1984, 57: 112124.

[3] Murphy R. How migrant labor is changing rural China [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

[4] Zhao Y. Causes and consequences of return migration: Recent evidence from China [J]. Journal of Comparative Economics, 2002, 30: 376394.

[5] Beugelsdijk S, Noorderhaven N. Entrepreneurial attitude and economic growth: A crosssection of 54 regions [J]. Annals of Regional Science, 2004, 38: 199218.

[6] 李宏彬, 李杏, 姚先国, 等. 企业家的创业与创新精神对中国经济增长的影响 [J]. 经济研究, 2009(10): 99108.

[7] Christiansen R E, Kydd J G. The return of Malawian labour from South Africa and Zimbabwe [J]. Journal of Modern African Studies, 1983, 21: 311326.

[8] Dustmann C, Fadlon I, Weiss Y. Return migration, human capital accumulation and the brain drain [J]. Journal of Development Economics, 2010, 95: 5867.

[9] Dustmann C. Return migration: The European experience [J]. Economic Policy, 1996(11): 213250.

[10] Ilahi N. Return migration and occupational change [J]. Review of Development Economics, 1998(3): 170186.

[11] Mesnard A. Temporary migration and capital market imperfections [J]. Oxford Economic Papers, 2004, 56: 242262.

[12] Batista C, McindoeCalder T, Vicente P C. Return migration, selfselection and entrepreneurship [J]. Oxford Bulletin of Economics and Statistic, 2017, 79: 797821.

[13] 罗凯. 打工经历与职业转换和创业参与 [J]. 世界经济, 2009(6): 7787.

[14] 汪三贵, 刘湘琳, 史识洁, 等. 人力资本和社会资本对返乡农民工创业的影响 [J]. 农业技术经济, 2010(12): 410.

[15] 石智雷, 杨云彦. 外出务工对农村劳动力能力发展的影响及政策含义 [J]. 管理世界, 2011(12): 4054.

[16] Sicular T, Zhao Y. Earnings and labor mobility in rural China:Implication for China accession to the WTO [C]∥Bhattasali D, Li S, Martin W. China and the WTO: Accesion, policy reform and poverty reduction strategies. Washington: World Bank and Oxford University Press, 2004: 239260.

[LL][17] 周广肃, 谭华清, 李力行. 外出务工经历有益于返乡农民工创业吗? [J]. 经济学(季刊), 2017(2): 793814.

[18] Paulson A L, Townsend R. Entrepreneurship and financial constraints in Thailand [J]. Journal of Corporate Finance, 2004, 10: 229262.

[19] 李雪莲, 马双, 邓翔. 公务员家庭、创业与寻租动机 [J]. 经济研究, 2015(5): 89103.

[20] Nunziata L, Rocco L. The implications of cultural background on labour market choices: The case of religion and entrepreneurship [R]. IZA Discussion Paper No.6114, 2011.

[21] 吴晓刚. “下海”: 中国城乡劳动力市场转型中的自雇活动与社会分层(1978—1996) [J]. 社会学研究, 2006(6): 120146.

[22] 尹志超, 宋全云, 吴雨, 等. 金融知识、创业决策和创业动机 [J]. 管理世界, 2015(1): 8798.

[23] Zhao Y. Labor migration and earnings differences: The case of rural China [J]. Economic Development & Cultural Change, 2015, 47: 767782.

[24] 石智雷, 杨云彦. 家庭禀赋、家庭决策与农村迁移劳动力回流 [J]. 社会学研究, 2012(3): 157181.

[25] 尹志超, 宋全云, 吴雨. 金融知识、投资经验与家庭资产选择 [J]. 经济研究, 2014(4): 6275.

[26] 秦芳, 王文春, 何金财. 金融知识对商业保险参与的影响——来自中国家庭金融调查(CHFS)数据的实证分析 [J]. 金融研究, 2016(10): 143158.

[27] Djankov S, Qian Y, Roland G, et al. Who are Chinas entrepreneurs? [J]. American Economic Review, 2006, 96: 348352.

[28] 马光荣, 杨恩艳. 社会网络、非正规金融与创业 [J]. 经济研究, 2011(3): 8394.

[29] 徐丙奎. 进城农民工的社会网络与人际传播 [J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2007, 22(3): 9296.

[30] 孙永苑, 杜在超, 张林, 等. 关系、正规与非正规信贷 [J]. 经济学(季刊), 2016(2): 597626.

责任编辑、 校对: 高原