张志元,马永凡

山东财经大学金融学院,山东 济南 250014

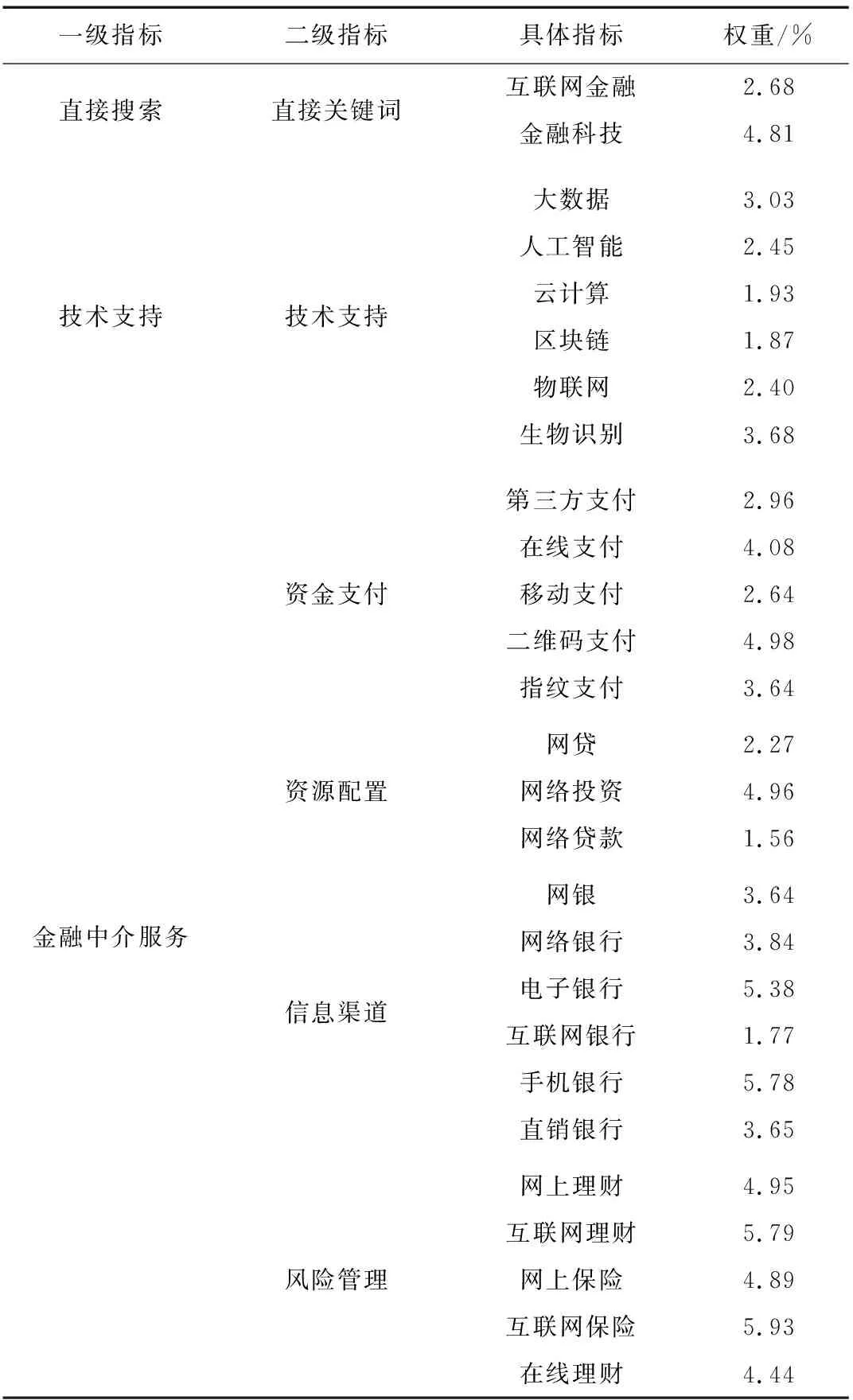

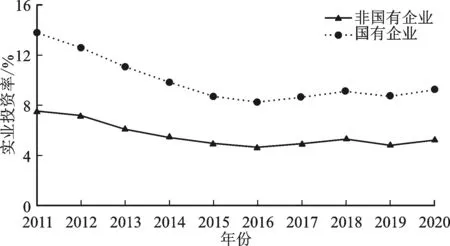

一、问题提出投资是企业最为重要的财务决策之一,其决定了企业未来的成长性与可持续性,是资本市场对企业发展评估的重要依据。新常态下,中国经济已由高速增长转向高质量增长,企业投资是经济高质量发展的重要影响因素。如图1所示,近年来无论是国有企业还是非国有企业,投资规模均呈现下滑趋势。当然,这其中的原因是多方面的:一是经济政策不确定性逐年攀升,企业选择推迟投资决策以获取更充分信息;二是中国经济进入转型阶段,供给侧改革、市场竞争和技术进步等多方因素迫使企业进入战略调整期;三是经济金融化的格局加深,实体企业对金融资产的追逐越来越明显,挤出了实业投资;四是金融结构的不合理致使以银行为主导的金融要素市场资源配置效率不高,企业面临融资约束难题,特别是非国有企业。2021年《政府工作报告》指出要“坚持扩大内需这个战略基点,充分挖掘国内市场潜力”,点明了扩大有效投资这一政策抓手,为企业投资提供了政策指引与便利,相对来说上述原因不应再是企业投资的堵点。张成思等[1]研究发现,企业金融化是出于风险规避的需求,换言之这是企业在金融资源支持不足之下的“权宜之计”。基于此,当下稳定持续的金融资源匮乏仍是阻碍企业实体投资的重要因素,这也是金融支持实体经济发展领域深化改革过程中应关注的痛点。

图1 非金融企业实业投资率(1)数据来源于A股非金融上市公司,企业投资=购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金/当期总资产。

金融业态创新是解决传统金融领域不足之处的重要手段,大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的发展为金融业态创新带来了新契机,数字金融应运而生。当前,中国数字金融的发展处于全球领先地位,这主要得益于传统金融供给不足的倒逼以及宽松的监管环境。传统金融在支持实体经济发展过程中存在着属性错配、阶段错配以及领域错配的问题,数字金融的靶向优化效应弥补了这一缺陷[2]。此外,宽松的监管环境为数字金融发展提供了充足的容错试错空间。现阶段,对数字金融的研究主要集中于数字金融发展的经济后果:在微观层面,数字金融在提升家庭收入[3]、推动企业创新[2]等方面具有积极作用;在宏观层面,数字金融还能弥合区域创新差距[4],助推高质量发展转型。在上述研究中,数字金融不仅能通过覆盖长尾客户带来直接效应,也能通过加剧竞争与技术溢出形成间接效应,这都为本文“数字金融—企业投资”的研究框架提供了启发性思考和坚实的理论基础。但是,在信息技术蓬勃发展的当下,数字金融与企业投资之间的关系仍缺乏直接经验证据,有待进一步检验。在中国经济高质量发展转型过程中,企业既是参与者又是受益者,更是最基本的政策抓手与微观单元,对该问题的深入探讨具有重要的现实意义。

需要注意的是,数字金融的发展并未能完全脱离传统金融体系[5]。相较于传统金融,数字金融具有便利性、普惠性和包容性等特征,增强了其“吸储”能力,使得银行体系存款出现分流[6],而数字金融吸收的这部分存款又会以拆借资金等形式进入银行间市场[7]。因此,银行体系中低成本的客户存款占比降低而高成本的同业存款占比升高,致使其风险承担水平发生变化[8]。综上,判断数字金融效力的发挥与银行体系的风险承担水平密不可分。尽管已有学者关注数字金融对银行效率、风险承担等方面的影响,但是银行体系在“数字金融—企业投资”框架中扮演什么样的角色仍有待进一步研究。从银行风险承担视角探寻数字金融对企业投资的影响,对于厘清数字金融与传统金融的关系以及金融如何更好地支持实体经济发展具有启发意义。

有鉴于此,本文利用2011—2020年A股上市企业数据,研究银行风险承担视角下数字金融与企业投资的关系,并深入分析数字金融与传统金融的协同边界。本文的主要贡献如下:第一,基于银行风险承担视角研究数字金融服务实体经济发展的效果,一方面拓展了数字金融经济后果研究的视角,另一方面也对现有数字金融研究提供经验证据补充;第二,从企业投资出发深入探讨数字金融与传统金融的竞争与竞合边界,为数字金融与传统金融的协同发展提供经验证据;第三,不仅考察数字金融对企业投资的平均影响效应,而且基于阶段错配、属性错配与领域错配视角探究其异质性,深化了对数字金融服务实体经济的认识。

二、文献回顾与研究假设(一)文献回顾传统金融学理论认为,企业投资取决于边际收益与成本,在没有金融摩擦的市场环境中,企业投资完全由投资机会决定[9]。但是,现实环境中企业的投资决策既取决于内部治理,又受外部环境影响。唐松等[2]指出数字金融未能改变金融的本质,只是增加了科技赋能。因而,本文接下来将着重梳理金融供给与企业投资的相关研究。第一,稳定的金融供给显着增加了地区的信贷规模,提升了企业的贷款可得性[10]。第二,金融供给规模的扩大有助于降低企业的融资成本。Gao等[11]基于中国银行业分支机构准入政策调整探究了银行分支机构数量与企业融资成本的关系,其发现该政策通过提升银行业竞争水平降低了企业融资成本。此外,Leon[12]还发现稳定持续的金融供给不仅降低了企业贷款被拒绝的可能性,还提升了企业信贷申请的意愿。第三,金融供给水平的提升有助于缓解市场中的信息不对称水平[13]。无论是提升信贷可得性、降低融资成本还是缓解信息不对称,金融供给都有助于改善企业融资约束,进而刺激企业投资[14]。

因此,稳定且持续的金融供给是企业投资决策的重要保障。但不可否认的是,由于金融结构以及政策干预等问题的存在,传统金融供给仍存在不完善之处,这也是数字金融近年来快速发展的重要原因。

(二)研究假设一方面,数字金融可以通过直接效应影响企业投资。首先,数字金融的发展拓宽了信贷资金的来源。唐松等[2]认为数字金融具有“增量补充”效应,即数字金融聚集了原有金融市场中获客成本较高的资金,形成了具有规模效应的信贷供给。其次,数字金融的发展提高了信贷资源的可得性。数字金融具有低门槛和高覆盖的普惠性,王馨[15]基于长尾理论阐释了小微企业融资难问题,其发现数字金融改变了原有的信贷供给曲线位置,避免了部分小微企业被正规金融排斥在外。再次,数字金融的发展缓解了市场中的信息不对称。在传统金融领域,金融市场对企业的信贷配给需要事前评估和事后监测,对于这些信息的获取往往需要付出较高的成本,但数字金融具有科技赋能的特征,科技手段对海量信息的筛选与甄别成本更低[16]。最后,数字金融的发展有效改善了信贷资源的错配程度。信贷资源的错配不仅体现在国有企业与非国有企业之间,也存在于行业之间。唐松等[2]研究发现传统金融部门由于盈利与风险管控的需要,很难满足制造业的金融需求。数字金融不仅提供了更为多元的融资渠道还实现了市场中信息的有效匹配,缓解了资源错配的局面。

另一方面,数字金融也能通过间接效应影响企业投资。数字金融的发展打破了传统金融市场的竞争格局,加剧了传统金融领域的竞争行为。谢治春等[17]发现数字金融的发展改变了银行的竞争模式,由产品服务竞争转向了商业模式的竞争。不管是传统业务还是商业模式,数字金融的出现无疑提升了传统金融领域的竞争水平。李志生等[18]基于银行分支机构的数据发现,银行竞争提升了企业投资水平和投资效率。数字金融发展与传统金融业并不总是竞争的,而是逐步转向跨界竞合[19]。数字金融所携带的科技基因会在与传统金融竞争的过程中形成技术溢出效应。Fuster等[20]发现相比于传统银行,科技赋能的银行贷款审批速度要更快且违约率更低。沈悦等[21]则指出银行会与金融科技公司合作以吸收其技术和先进经验。此外,唐松等[2]还发现数字金融的发展有助于提升企业的财务稳定性,而财务稳定性的提升能够有效校正企业的非效率投资。综上,一方面数字金融与传统金融的竞争有利于为企业投资创造良好的金融环境,另一方面数字金融在企业财务等层面的裨益也有助于稳定企业投资水平。有鉴于此,本文提出如下假说:

假说1:数字金融提升了企业的投资水平。

此外,数字金融对企业投资的作用效果可能会受到银行风险承担水平的影响。在现有金融监管框架下,以科技赋能为代表的数字金融体系(企业或者机构)基本是不具备吸收存款和放贷等金融业务牌照的,因此数字金融体系的这部分资金要基于银行体系进行运作[7],银行风险承担水平的变化在很大程度上会对数字金融效力的发挥产生调节效应。此外,国外的影子银行体系主要与资本市场挂钩,而国内的影子银行则依附于银行体系[22]。综上,中国银行风险承担包括表内信贷风险承担与表外影子银行业务风险承担。从二者“互补论”的观点来看,当银行表内风险承担水平提升时,流动性充足,市场信贷的准入门槛降低。数字金融由于技术手段的赋能效果,能够以更精准的信息识别将资金投放至所需领域[16],因而银行表内信贷风险承担成为数字金融效应的“放大器”。从“替代论”的观点来看,当银行表内风险承担水平上升时,银行体系由于利润追逐机制会将资金投放于高风险高收益的项目中。此时,数字金融与传统金融体系形成竞争关系,而邱晗等[7]研究发现这种竞争关系并未使银行将成本转嫁至下游企业,因而二者形成了有利于企业等信贷需求方的金融环境。影子银行体系作为银行表内业务的补充[23],具有逆信贷周期性[24],因此影子银行是传统金融供给不足时的“新补充”。数字金融与之类似,同样是打破传统金融约束的“新血液”[3]。故而,影子银行与数字金融的业务特征具有相似之处,当银行表外风险承担水平上升时,二者形成强有力的竞争关系,可能在一定程度上削弱数字金融的效力。基于此,本文提出如下假设:

假说2:数字金融对企业投资的作用效果依赖银行风险承担水平。具体来说,表内风险承担水平加强了数字金融的作用效果,表外风险承担水平削弱了数字金融的作用效果。

三、研究设计(一)样本与数据数字金融的定量研究得益于北京大学数字金融研究中心编制的数字普惠金融指数,目前该指数得到了学术界的普遍认可[2]。数字普惠金融指数的时间跨度为2011—2020年,因此本文数据区间也选择于此。本文的另一研究对象为企业投资,选取了中国2011—2020年所有A股上市公司数据,数据来源于国泰安(CSMAR)数据库,并对样本做如下筛选:(1)剔除掉金融类上市企业;(2)剔除掉ST和*ST企业;(3)剔除掉主要变量缺失严重的企业;(4)剔除掉首次公开发行不满3年的样本。此外,为了降低极端值的影响,对所有连续变量进行了上下1%的缩尾(Winsorize)处理。最后,本文得到了20 361个企业—年度观测值。

(二)模型构建为了探究数字金融与企业投资之间的关系,本文构建了如下固定效应模型:

invijt=α+β1dfjt+β2Xijt+εijt

(1)

其中,invijt表示j城市i企业在t年的投资水平,dfjt表示j城市在t年的数字金融发展水平,Xijt包含了一系列企业层面的控制变量以及企业、行业、年份和地区的固定效应,εijt表示误差项。在这其中主要关注β1的系数情况。此外,为了探究银行风险承担的调节作用,本文还构建了如下模型:

invijt=α+β1(dfjt×rkmjt)+β2dfjt+β3rkmjt+γXijt+εijt

(2)

其中,rkmjt=bm×bkjt。bm(m=1, 2, 3)表示不同角度的银行风险承担水平,bkjt表示j城市t年银行分支机构数占全国的比重,则rk1jt、rk2jt和rk3jt分别表示j城市在t年的银行表内主动风险承担、表内信贷风险承担和表外风险承担。

(三)变量选择与度量1.企业投资水平(inv)

本文参考现有研究[25],采用购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金衡量企业投资水平。此外,在稳健性检验中企业投资的度量采用购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金等减去处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,同时减去收到其他与投资活动有关的现金。此外,二者都基于企业当期总资产进行标准化。

2.数字金融发展水平(df)

本文采用北京大学数字金融研究中心的数字普惠金融指数来衡量地级市的数字金融发展情况,并采用覆盖广度(cov)、使用深度(dep)以及数字化程度(dig)进行细分研究。为了避免量纲差异带来的回归系数过小问题,将数字普惠金融指数除以100。

3.银行风险承担(rk)

对于表内风险承担,采用中国人民银行的银行信贷审批条件指数(b1)来衡量银行主动风险承担意愿;采用人民币贷款总量的对数值(b2)衡量银行表内信贷的风险承担水平[25]。对于表外风险承担,采用委托贷款、信托贷款和未贴现银行承兑汇票之和的对数(b3)衡量[26]。以上数据均为季度数据,将其取平均得到年度数据。需要说明的是,对所有企业而言,每年对应的银行风险承担都一致可能导致估计结果有偏,因而需要考虑截面异质性(2)感谢匿名审稿人的有益启发与宝贵意见。。由于银行经营存在地区分割性,宏观层面相同风险承担水平的变化在各地区会产生差异。因此,借鉴Nakamura等[27]的思路构建城市截面的异质性,即rkmjt=bm×bkjt。

4.控制变量

(4)桥面伸缩缝胶皮完全开裂,墩顶处有明显渗水现象(5)现场调查发现:桥梁右侧第20跨外侧有1处料场,砂场面积约1 000 m2,黄沙堆高度约6.7 m;重约6 000 t。

参考现有研究[25-26],本文选取如下控制变量:(1)企业性质(soe),其中国有企业取值为1,否则为0;(2)股权集中度(top),采用第一大股东持股比例表示;(3)企业现金持有水平(cf),采用企业货币资金表示,并用当期总资产标准化;(4)企业规模(se),采用企业总资产的对数值表示;(5)企业年龄(age),采用企业成立年限的对数值表示;(6)杠杆率(lev),采用企业资产负债率表示;(7)企业资产收益率(roa),采用企业净利润/总资产表示。

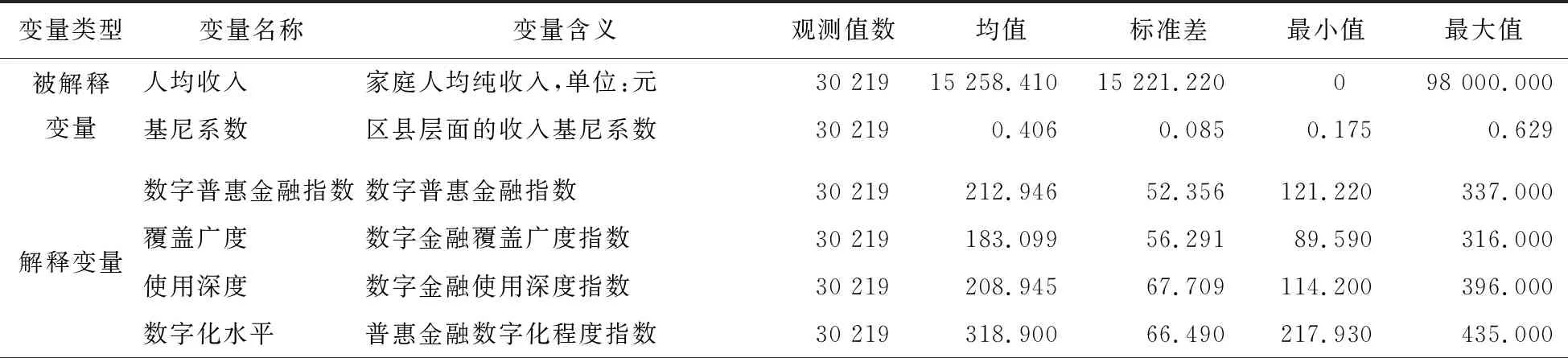

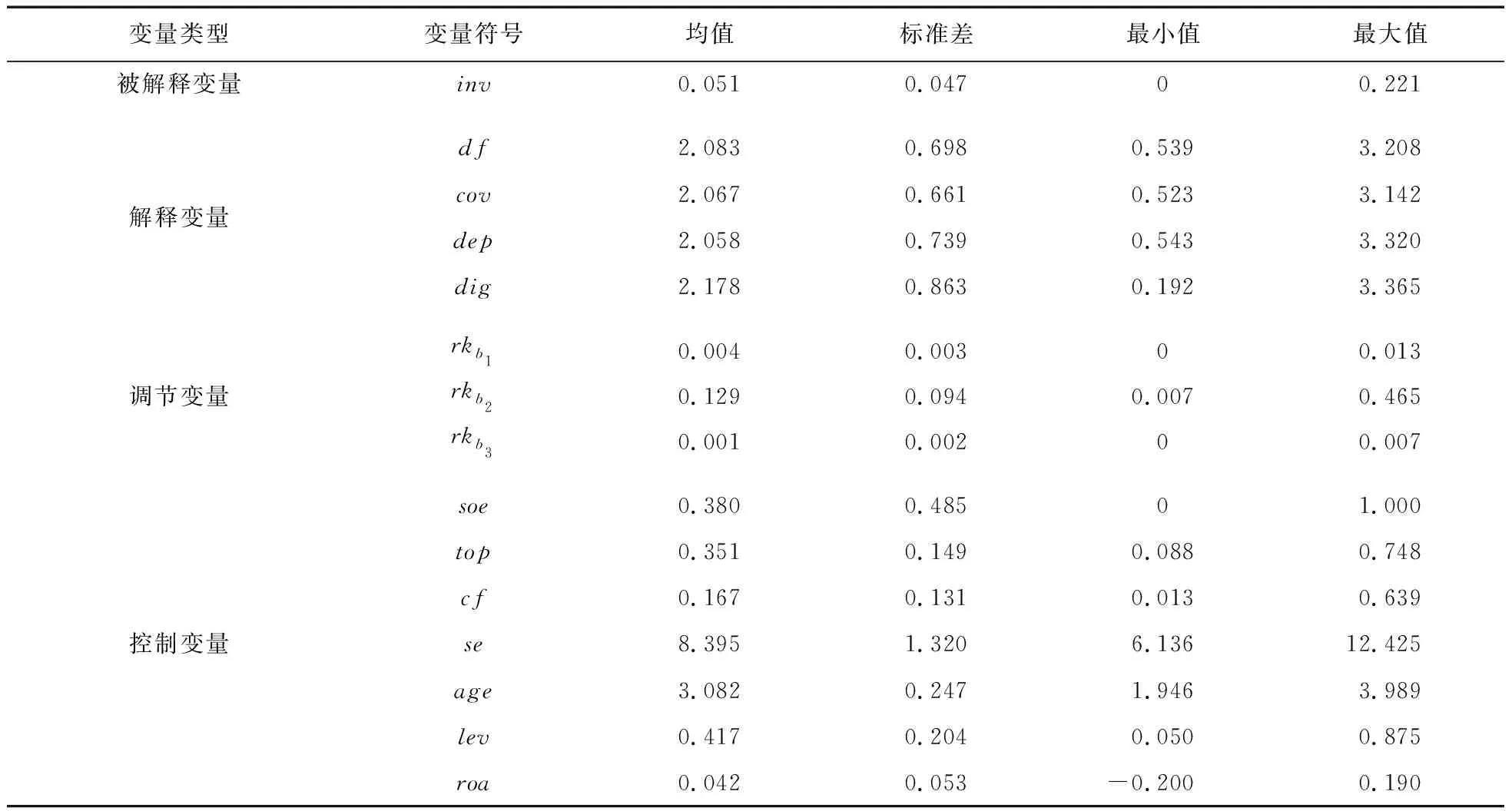

(四)描述性统计变量的描述性统计结果见表1。其中企业投资的均值为0.051,表明样本期内企业年度平均投资水平为5.1%。数字金融发展的均值为2.083,标准差为0.698,相对来说,中国数字金融发展在地区之间存在一定差距,这与近年来学术界探讨的数字鸿沟问题相吻合。此外,企业性质变量均值为0.380,表明样本中国有企业占比为38%,国有企业与非国有企业在样本中的占比相对较为合理。其余变量不再一一赘述,与现有研究中样本差异不大。

表1 变量描述性统计结果

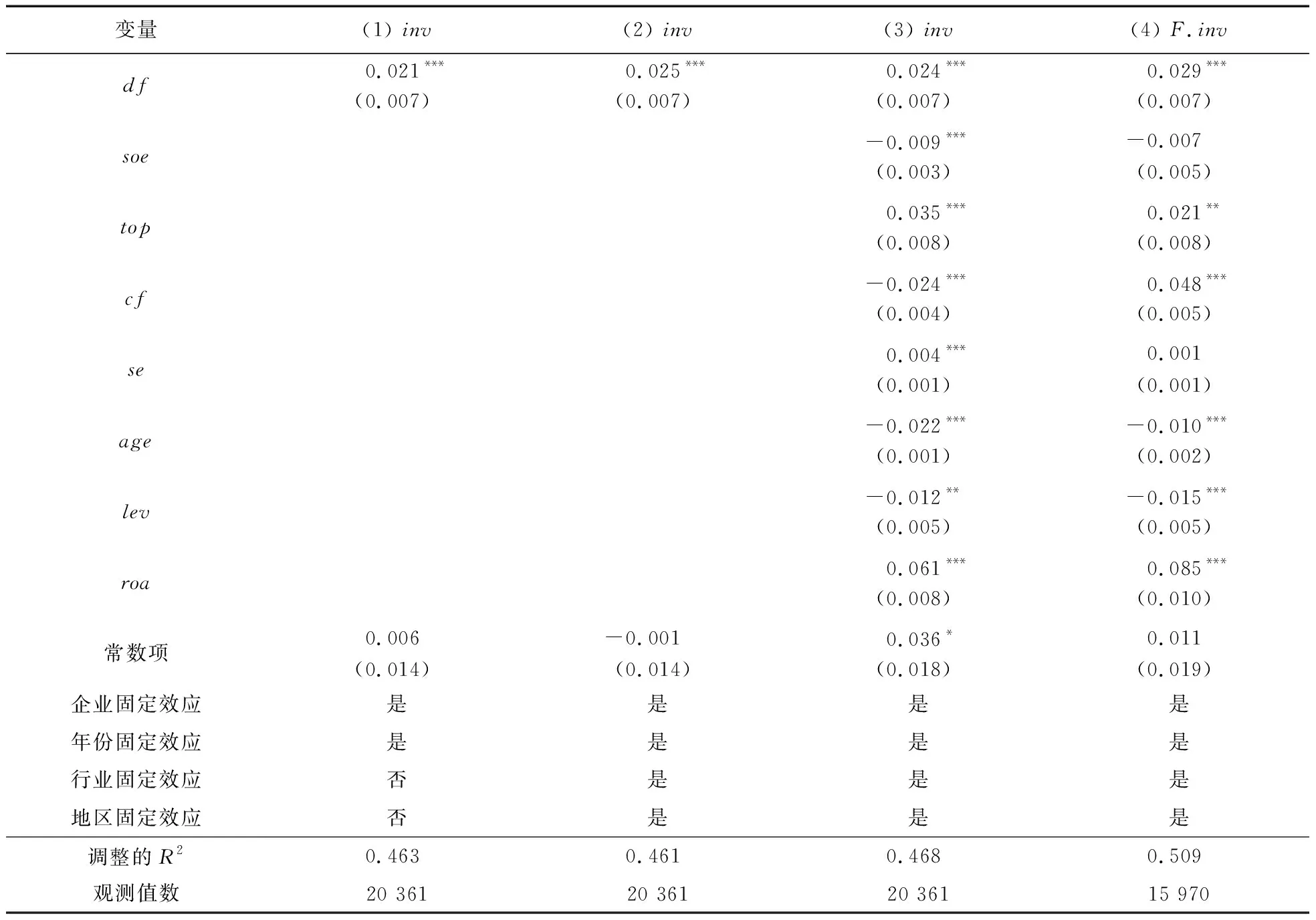

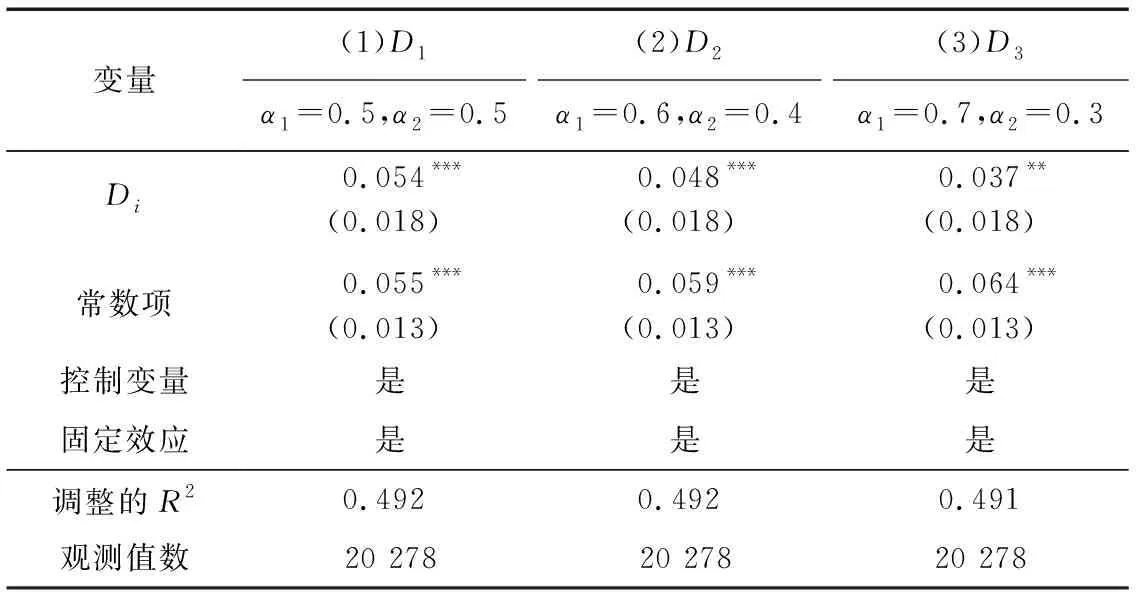

四、实证结果分析(一)基准回归结果基准回归的结果见表2。其中,第(1)列为未加入控制变量的双向固定效应回归结果,第(2)列为未加入控制变量但包含企业、行业、地区与年份固定效应的回归结果,第(3)列为式(1)的回归结果。从第(1)~(3)列来看,数字金融的系数都在1%的水平上显着,表明数字金融发展对企业投资具有促进作用,从而证实了假说1。第(4)列结果为数字金融对提前一期企业投资的影响,从结果来看数字金融的系数为0.029且仍在1%的水平上显着。一方面,提前一期的结果可以缓解一部分的内生性问题,另一方面也表明数字金融对企业投资的促进作用具有一定的持续性。

表2 基准回归估计结果

从第(3)列中控制变量的结果来看,产权性质的系数显着为负,表明相较于国有企业,非国有企业更偏向于实业投资;股权集中度的系数显着为正,表明企业中股权越集中企业投资水平越高,可能是由于股权越集中,其选择的经营者与股东目标越一致。其他控制变量的结果与现有研究结论基本一致,不再赘述。

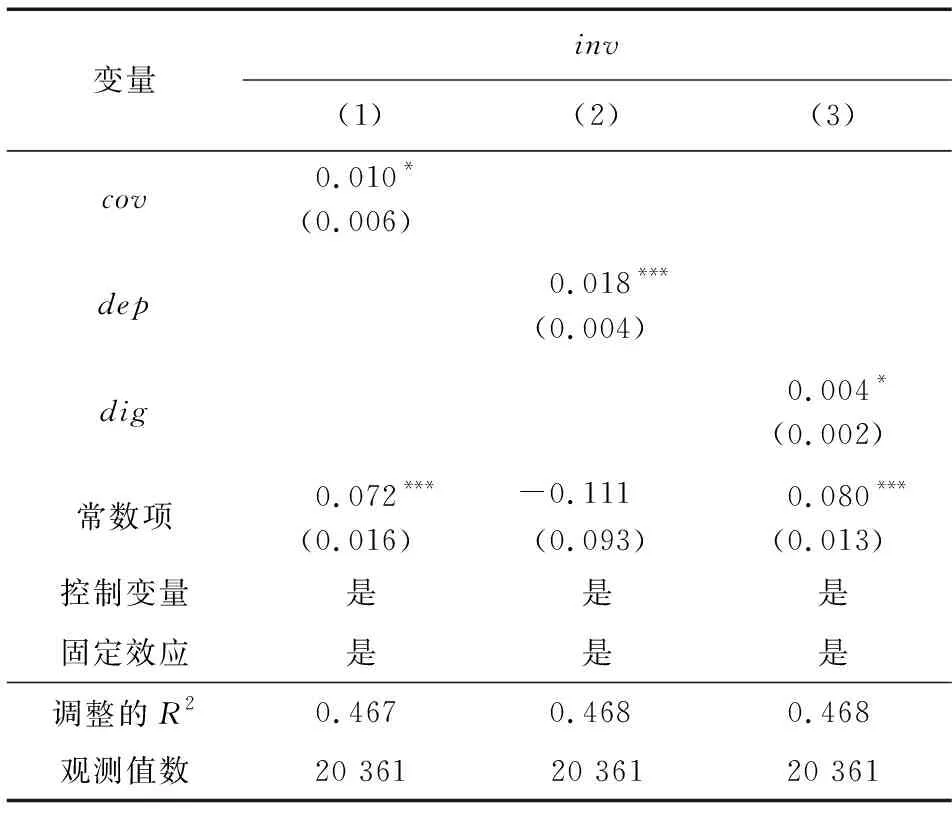

更进一步,根据数字金融的分指标对其作用效果进行降维分析。表3结果显示,覆盖广度、使用深度以及数字化水平的系数都为正,且至少在10%的水平上显着,这表明数字金融的促进效应在分指标维度上也有一定的体现。具体来看,使用深度的系数最大且最为显着,覆盖广度次之,数字化程度最小。其中的经济逻辑可能是:首先,覆盖广度体现了数字金融的普惠性,而现阶段中国数字金融发展已经呈现出巨大的规模效应,因此其对企业投资的边际贡献可能受到限制;其次,数字化程度体现了数字金融的便利性,而中国的互联网普及率较高,便利程度的边际效果同样可能有限;最后,使用深度体现了数字金融对金融要素供需的匹配能力,能够为企业投资提供效用最大化的金融服务,因此使用深度的作用效果更为明显。

表3 数字金融降维分析结果

(二)内生性问题基准回归结果可能面临着内生性问题:一是数字金融与企业投资可能存在反向因果关系,二是在现有控制变量的基础上仍可能存在遗漏变量。

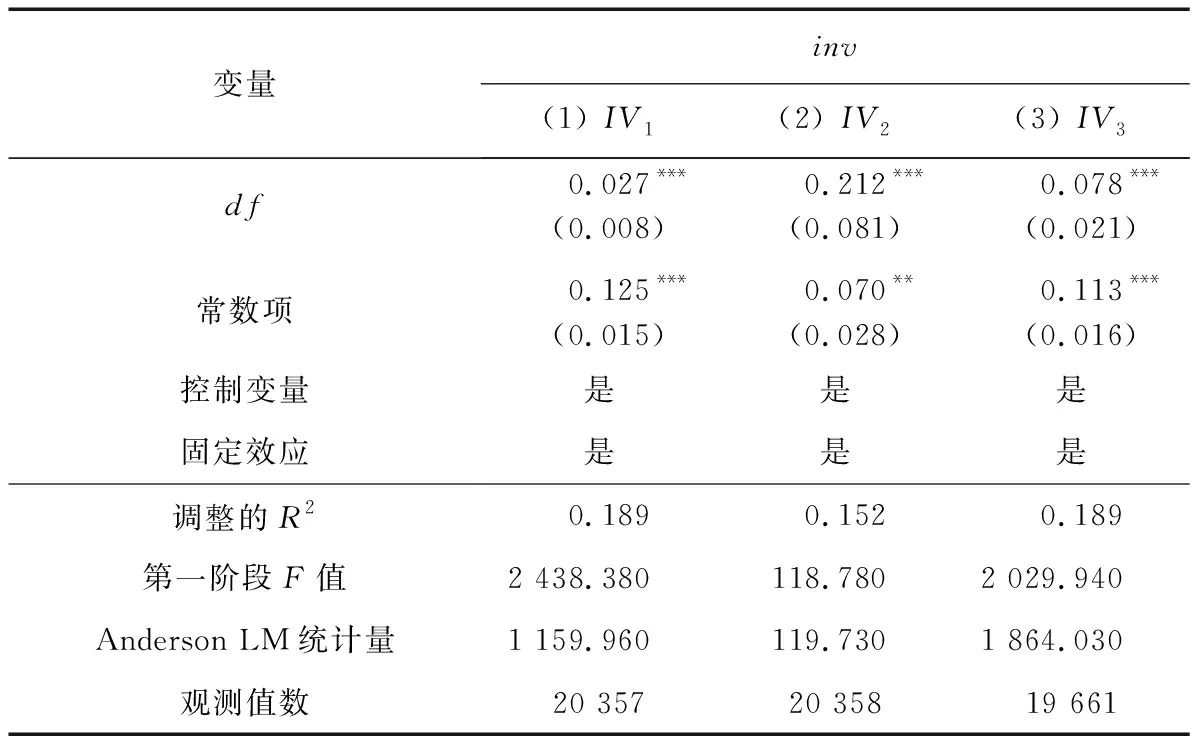

参考现有研究,本文共选取了三个工具变量来缓解内生性问题,分别是数字金融同省份其他地市的均值(IV1)、省级互联网普及率(IV2)[2]以及各地市到杭州的地理距离(IV3)(3)一方面,以支付宝为代表的数字金融起源于杭州,并且杭州的数字金融发展水平处于领先地位,可以预期的是距离杭州越近的城市,数字金融发展水平可能越高,满足相关性。另一方面,距离是基于地理指标构建的变量,不会直接作用于企业投资,满足外生性。此外,由于距离只随城市变化而变化,因此采用距离与数字金融年度均值的交乘项进行回归分析。[4]。表4第(1)~(3)三列分别展示了三个工具变量的回归结果,数字金融的系数都仍在1%的显着性水平上为正,这表明在缓解内生性问题后本文的结论依然成立。此外,第一阶段回归的F值均大于临界值,拒绝了弱工具变量的问题;Anderson LM统计量的P值均为0,即不存在不可识别的问题。

表4 内生性回归估计结果

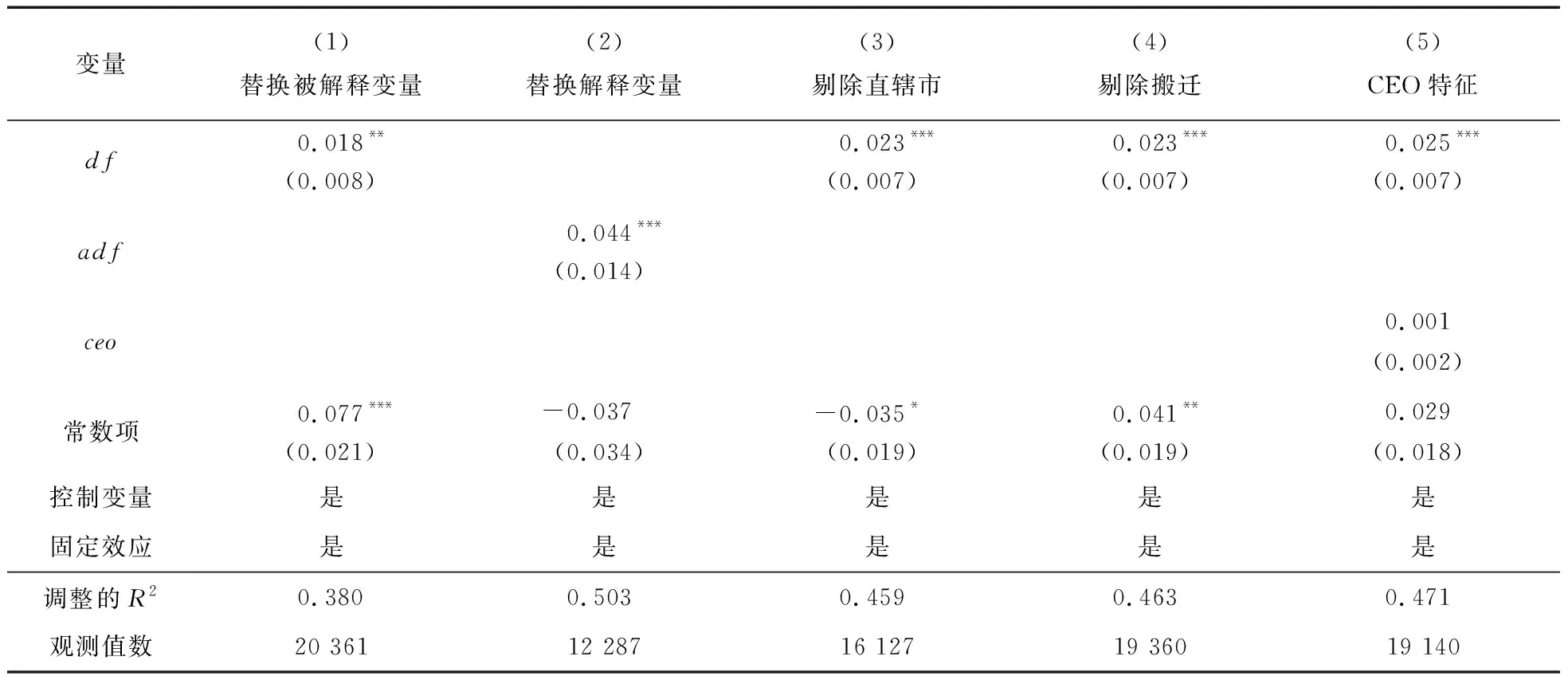

(三)稳健性检验此外,本文还进行了如下的稳健性检验,回归结果如表5所示。(1)替换被解释变量。在变量定义中采用两种方式衡量企业的投资水平。表5第(1)列结果显示,在替换企业投资的衡量方式后,系数依然在5%的显着性水平上为正,表明数字金融对企业投资具有提升作用。(2)替换解释变量。在表2第(4)列结果中将投资水平提前了一期,一方面考虑内生性的问题,另一方面考虑的是数字金融发展对企业投资影响的时滞性。在此,将数字金融变量替换为前三期的移动均值(adf),表5第(2)列结果显示替换解释变量后数字金融发展的系数依然在1%的显着性水平上为正,结论与前文一致。(3)剔除特定样本,主要包括剔除直辖市和企业搬迁的样本。一方面,直辖市的数字金融发展水平较高,企业投资水平也与其他地市企业存在差异,内生性问题可能更为强烈,故将其剔除;另一方面,企业搬迁可能是由于城市数字金融发展吸引而来,同样会使系数估计产生偏误,因此也将其剔除。表5第(3)(4)列结果展示了剔除特定样本后的回归结果,数字金融发展的系数依然在1%的显着性水平上为正,与预期一致。(4)考虑遗漏变量。首席执行官(CEO)的背景特征是影响企业投资的重要因素,具备金融背景的CEO(ceo)可能对数字金融的应用更为敏感,因此在模型中加入该变量重新进行验证。当CEO具有金融背景时该变量取1,否则为0。表5第(5)列展示了回归结果,从数字金融的系数符号以及显着性水平来看,本文的结论依旧稳健。

表5 稳健性检验结果

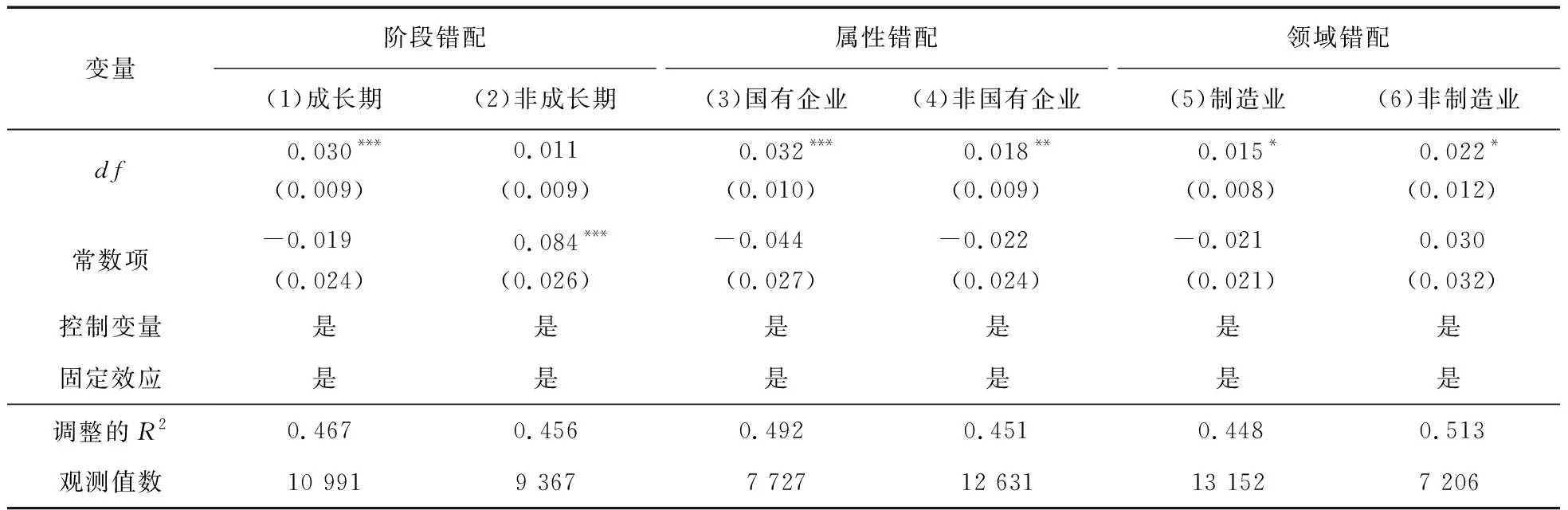

(四)异质性分析唐松等[2]指出数字金融在改善传统金融的阶段、属性与领域错配问题上具有一定积极作用。因此,将样本按企业生命周期、产权性质以及行业进行分组回归,以探讨数字金融在企业投资中缓解错配的效应。首先,表6第(1)(2)列展示了阶段错配的回归结果,成长期企业中数字金融的系数在1%的水平上显着为正,而非成长期企业中的系数则不显着,这就表明数字金融对企业投资水平的提升作用在成长期的企业中表现更为明显,即数字金融在企业投资问题上具有缓解阶段错配的效应。其次,表6第(3)(4)列展示了属性错配的回归结果。国有企业中数字金融的系数为正且在1%的水平上显着,非国有企业的系数在5%的水平上为正且系数值较小,这表明数字金融对企业投资的提升在国有企业中更为显着。最后,表6第(5)(6)列展示了领域错配的回归结果,从结果来看数字金融的系数都在10%的水平上显着为正,但从系数大小来看,制造业的系数要小于非制造业。

表6 异质性分析结果

在企业投资问题上,数字金融虽然在阶段错配中具有一定的缓解效应,但是在属性错配与领域错配中并未能有进一步的表现。诚然,数字金融在某些方面对“弱势企业”效应更明显,但企业投资的决定性因素并非只有金融要素,可能还需要制度、公司治理等其他要素的多元协同。在该问题上,数字金融存在“锦上添花”的一面,数字金融是科技赋能后的新金融业态,其本质仍然是金融,可能并未改变其“嫌贫爱富”的金融属性,数字金融效应的发挥仍然依赖与时俱进的金融监管和精准有效的宏观调控。

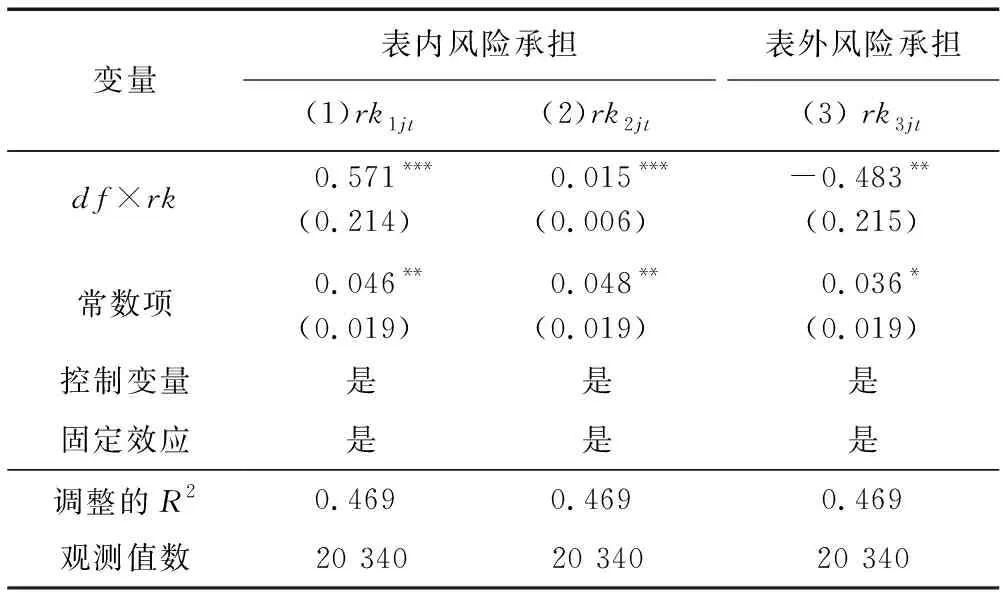

(五)银行风险承担视角的分析现有研究中数字金融与传统金融的关系主要有“互补论”与“替代论”两种,但是无论哪种观点数字金融效力的发挥都可能依赖银行风险承担的限制与约束。虽有部分学者关注到数字金融对传统金融中银行风险承担的影响[8],但是并未基于银行风险承担视角来探讨数字金融支持实体经济发展的边界效应。基于此,本部分将从银行表内与表外风险承担视角做进一步分析。基于银行风险承担视角的回归结果见表7,其中第(1)(2)列展示了表内风险承担的调节效果,第(3)列展示了表外风险承担的调节效果。

表7 银行风险承担视角的回归结果

首先,从第(1)列结果(表内风险承担意愿)来看,交互项系数在1%的水平上显着为正,即银行表内风险承担意愿越强,数字金融对企业投资的促进作用越明显。其次,从第(2)列结果(表内信贷风险承担)来看,交互项系数在1%的水平上显着为正,这表明银行信贷风险承担越高,数字金融对企业投资的提升作用就越明显。综上,数字金融对企业投资的提升效果会随银行表内风险承担水平的提高而增加。究其原因,一方面数字金融与传统金融存在跨界竞合效应[19],为企业投资提供了良好的金融生态;另一方面,数字金融并未完全脱离传统金融的框架体系,其效力发挥依赖于传统金融中的风险监管等政策引导[2]。因而,当银行风险承担水平提高时,数字金融凭借科技手段加持能够将充足的“信贷弹药”靶向且安全地引导至亟需企业。最后,从第(3)列结果(表外风险承担)来看,交互项系数在5%的水平上为负,即银行表外风险承担越高,越不利于数字金融对企业投资的积极效应。值得注意的是,这与银行表内风险承担的效果截然相反。一方面,此处表外风险承担是用影子银行规模作为代理变量,而影子银行本身就存在显着的逆信贷周期特征[24]。另一方面,影子银行的发展主要是由于部分业务无法满足银行业风险管控的要求,进而通过绕开监管的形式为实体经济注入流动性,而这恰恰也是数字金融普惠性发挥效力的地方,因而一定程度上二者存在竞争关系。此外,由于影子银行的发展绕开了金融监管存在一定的风险性,加速了实体经济“脱实向虚”的进程,因此也可能表现出一定的负向效应。基于以上分析,本文假说2被证实。

五、数字金融与传统金融:竞争还是竞合?前文证实,数字金融效力的发挥很大程度上要依赖银行的风险承担水平来实现,也即银行依然是中国金融体系中不可或缺的重要组成部分,二者协同配合能够更好支持实体经济发展。那么,数字金融与传统金融的竞争边界在何处?二者的耦合程度越高越好吗?本文将做进一步的探讨分析。

(一)数据与方法本部分研究中需要用到传统金融供给的相关变量,参考王喆等[5]的研究,采用地级市金融机构贷款余额占GDP的比重作为传统金融供给的代理变量(U1jt),数据来源于CEIC数据库。在数字金融供给层面,依然采用地级市的数字普惠金融指数作为代理变量(U2jt)。先对数字金融与传统金融发展的协同情况进行测度,在此本文采用耦合协调度作为其衡量指标。具体测度方法如下:

第一步,采用极差法对传统金融与数字金融发展情况进行标准化处理,得到标准化评价得分uijt,公式如下:

uijt=[Uijt-min(Uijt)]/[max(Uijt)-min(Uijt)]

(3)

其中,i=1,2,分别表示传统金融与数字金融;j表示城市;t表示年份。

第二步,计算系统间的耦合度,公式如下:

C(u1jt,u2jt)=2×{[u1jt×u2jt]/[(u1jt+u2jt)2]}1/2

(4)

其中,C表示系统间的耦合度,取值范围为[0,1]。

第三步,为了避免伪评价的结果,进一步计算系统间的耦合协调度,公式如下:

(5)

Tjt=α1u1jt+α2u2jt

(6)

其中,Djt表示j城市在t年两个系统间的耦合协调度;C表示式(4)计算的耦合度;Tjt表示j城市在t年的综合评价指数,α表示的是单个系统在该评价体系中的重要程度,要求α1+α2=1。一般对于两系统耦合协调度的评价,权重的取值各为1/2。但是考虑到数字金融近几年才开始蓬勃发展,也为了使本文结果更为稳健,采取三种权重方式,分别是传统金融与数字金融各占50%、50%,60%、40%,70%、30%。最后,为了考察数字金融与传统金融在企业投资问题中的竞争边界,将式(1)做如下改动:

invit=α+β1Djt+β2Xijt+εijt

(7)

(8)

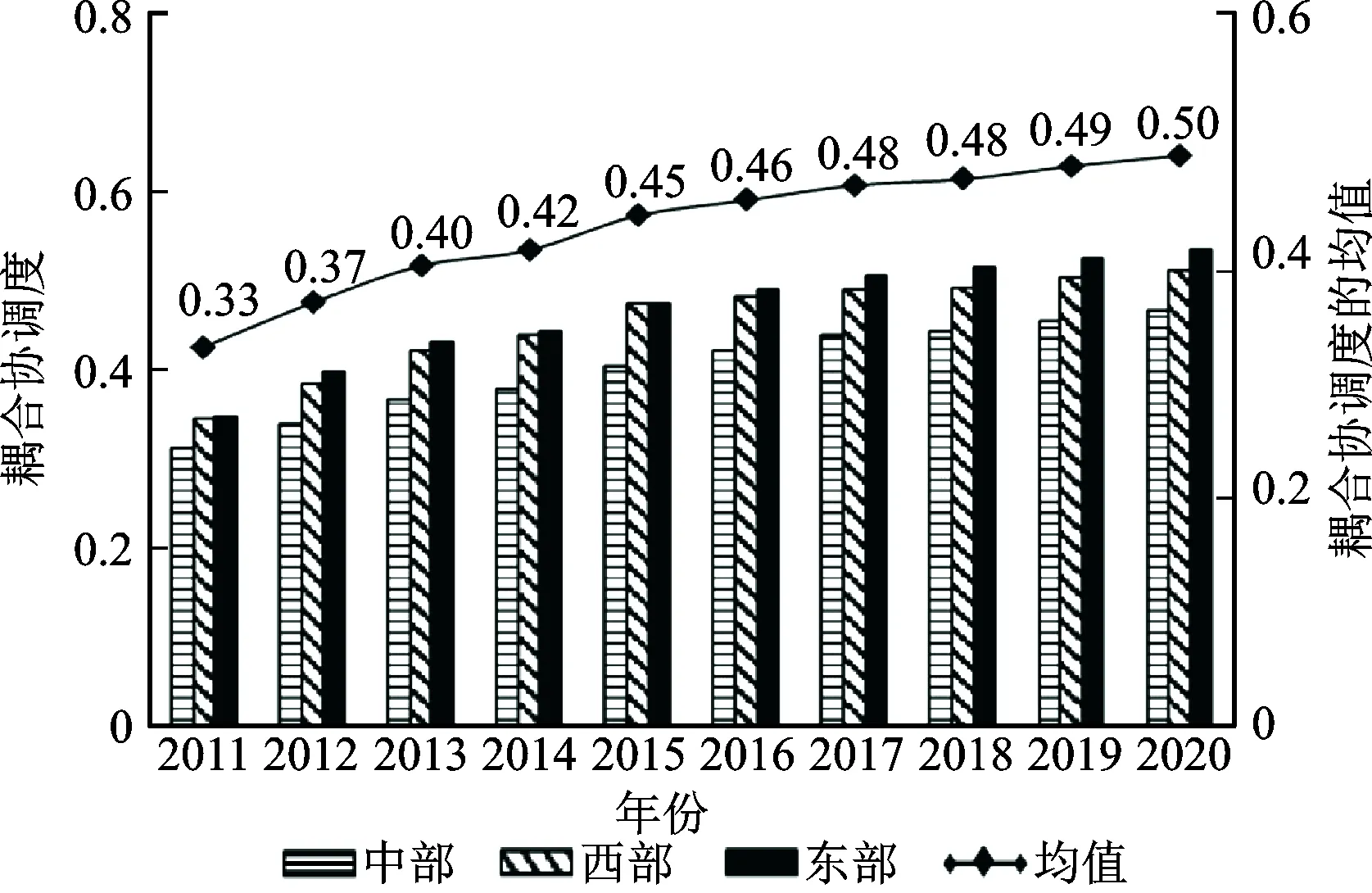

数字金融与传统金融耦合协调度的年度均值以及分区域水平如图2所示。从均值来看,数字金融与传统金融之间的耦合协调度逐年上升,由2011年的0.33上涨至2020年的0.50,涨幅约52%,二者之间的协同配合水平突飞猛进。从耦合协调的阶段来看,中国数字金融与传统金融之间的耦合状态在2020年之前一直处于中度耦合阶段,2020年二者的耦合协调度达到0.50,即将迈入高度耦合协调的阶段(4)一般认为,当0≤D<0.3时属于低度耦合协调,当0.3≤D<0.5时属于中度耦合协调,当0.5≤D<0.8时属于高度耦合协调,当0.8≤D<1时属于极度耦合协调。此外,从分区域的发展情况来看,各个区域的走势基本与全国均值的走势一致,其中东部地区的耦合协调度水平最高,西部次之,中部最低,呈现出“中部塌陷”态势,这与中国经济社会的发展趋势基本一致。

图2 2011—2020年数字金融与传统金融的耦合协调度(5)图中数据为等权重的耦合协调度计算结果,另外两种权重配比的结果略有差异,但整体走势基本一致。

(三)边界分析更进一步,本文定量研究了数字金融与传统金融协同配合支持实体经济发展(企业投资)的效应。表8和表9给出了进一步分析的回归结果。

从表8结果看,无论传统金融与数字金融的权重配比如何,二者耦合协调度的系数都至少在5%的水平上显着为正,即数字金融与传统金融的协同发展水平越高,企业投资水平越高,这并不难理解。吴晓求[28]指出传统金融在对冲风险与个性化服务等方面具备比较优势,而数字金融在普惠性上具有优势,二者难以实现替代式发展只能是促进式的竞争。因此,二者的耦合协调在一定程度上既满足了不同金融机构对风险把控的需求,又满足了企业金融可得性的需求,更好地提升了实体经济的发展水平。

表8 进一步分析的回归估计结果

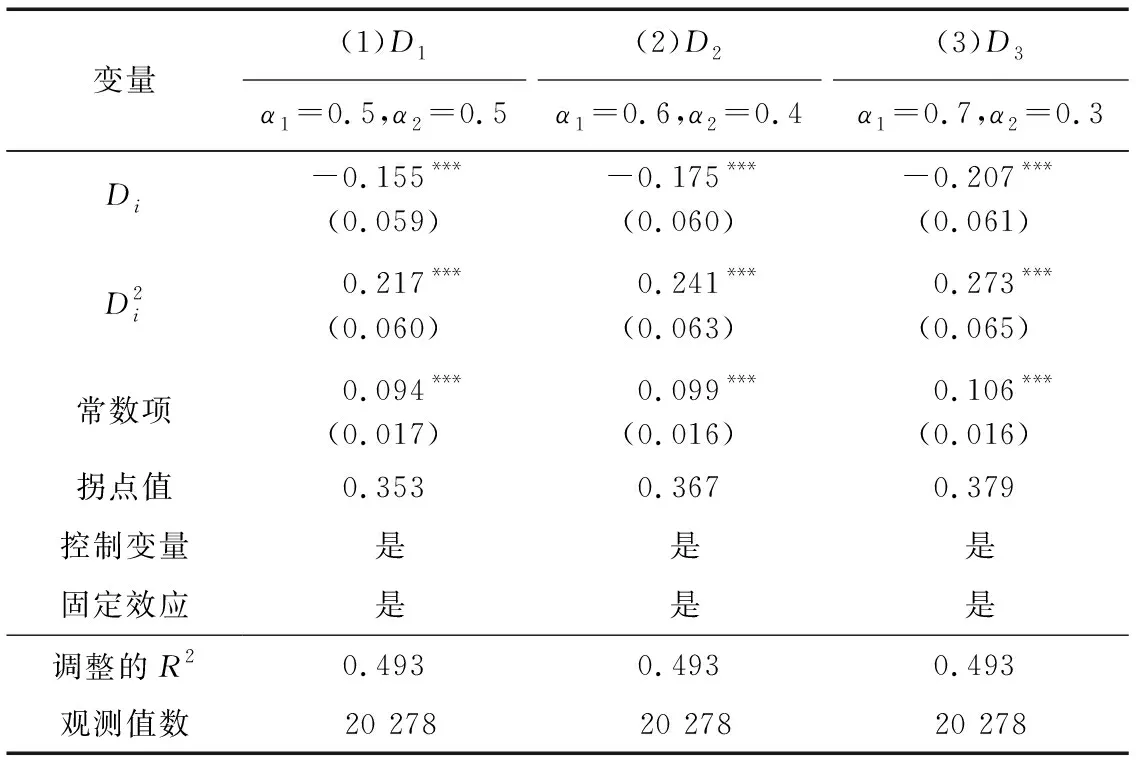

那么,二者的耦合协调存在边界吗?从表9的结果可以看到,在不同权重下测算的耦合协调度对企业投资的影响中,一次项系数都在1%的水平上显着为负,而二次项系数则都在1%的水平上显着为正,也即数字金融与传统金融的耦合协调对企业投资的影响表现为U型特征。这其实也与现实相吻合,在数字金融发展的初期,其依据科技手段的赋能在一定程度上冲击了现有的金融体系,与传统金融表现出竞争关系。此时,传统金融既面临数字化转型的准备期,又要应对数字金融的竞争,表现出对实体经济支持的不足。伴随着数字金融的进一步发展,其与传统金融的关系逐步由竞争转为竞合[19],虽然利润率等略有下降但是金融体系的效率明显提升,对实体经济有了更好的金融支撑。更进一步,计算不同权重下的拐点值。其中,第一种权重下的拐点值为0.353,第二种权重下的拐点值为0.367,第三种权重下的拐点值为0.379,三者的平均值约为0.366。从图2中耦合协调度的均值来看,中国数字金融与传统金融的耦合协调度在2012年前后就已越过拐点,也即二者已经由竞争进入竞合阶段。有鉴于数字金融与传统金融之间的协同互补关系,一方面今后金融服务实体经济的相关政策不应再将二者割裂开来,而应注重其在各自领域的协同配合;另一方面,二者也应纳入统一的金融监管框架,在有效防范金融风险的同时,切实提升其对实体经济的协同作用效果。

表9 边界分析的回归结果

六、结论与政策启示近年来,数字金融的发展为传统金融体系注入了活力、带来了竞争、提升了效率,因此这种新兴金融业态势必也对实体经济的高质量发展产生了深远影响。在此背景下,本文基于2011—2020年沪深A股非金融上市企业数据,探究了银行风险承担视角下数字金融对企业投资的影响,主要得到以下结论。第一,数字金融的发展显着提升了企业投资水平,对于企业实业投资具有积极作用。从数字金融的降维分析结果来看,数字金融的使用深度对其影响最大。上述结论在考虑内生性与稳健性后,依然成立。第二,数字金融对企业投资的促进作用具有异质性,这种积极效应在成长期企业、国有企业以及非制造业企业中更明显,因此数字金融在企业投资问题上的靶向效应主要体现为缓解阶段错配而非属性错配、领域错配。第三,银行风险承担水平对数字金融的投资效应具有调节效果,具体来说,银行表内风险承担越高数字金融的投资效应越明显,而表外风险承担的提升则具有削弱作用。第四,数字金融与传统金融的耦合协调对企业投资的影响呈现正U型,且目前已跨过拐点进入正向影响区间。

基于以上结论,本文得到如下政策启示。第一,明确并深化科技与金融深度融合的支持政策,以数字金融发展为契机,强化金融体系服务实体经济的能力。本文结论表明,作为新兴金融业态的数字金融对企业投资具有积极效应,此外在企业投资中,数字金融在缓解属性错配与领域错配上还有一定空间。因此,要把握中国在数字信息技术领域的优势,通过配套的产业政策进一步完善数字金融服务实体经济的能力,通过良好的政策环境进一步释放数字金融的发展动能。第二,以科技赋能为手段,深化金融供给侧改革,促进银行业等传统金融机构的转型升级。数字金融的企业投资效应发挥依赖银行的风险承担水平。因此,在守住不发生系统性风险的前提下,应当逐步放开金融业管制并深化利率市场化改革,力图从外部竞争与内部治理两个层面提升传统金融机构效率,优化金融供给侧结构,深化金融体系的改革。第三,传统金融应积极拥抱数字金融,优化与数字金融的协同配合能力。数字金融与传统金融的协同配合对企业投资具有积极作用,且二者已经由竞争进入竞合阶段。具体来说,在事前阶段要积极运用科技手段提升对企业的识别效率,在事中阶段要发挥各自的比较优势,明确客户需求以提供个性化金融服务,在事后阶段完善信息共享机制,提升风险预警能力。此外,金融监管框架要依据二者不同发展阶段的特征保持时效性、精准性与容错试错性,既平衡好风险与发展的关系又保持合理宽松的政策环境。