张淑华 王子健

【摘要】基于黄河文化形象的媒介记忆关乎对黄河的认知以至对民族的认同。历史地看,诗词、歌曲、绘画、电影所呈现的黄河文化形象,既指向苦难记忆,亦能够唤起抗争记忆、根魂记忆,彰显出黄河文化“风雨压不垮,苦难中开花”的内涵张力。公共传播语境下,通过延伸记忆之场、强化人文叙事、诠释当代价值,以在形式、内容、意义三方面进行媒介记忆再生产,有助于增益黄河文化的创造性转化和创新性发展,使之在新时代深入人心、焕发光彩。

【关键词】黄河文化形象;媒介记忆;记忆再生产;公共传播

作为“百川之首”“四渎之宗”,黄河是中华民族的符号象征和华夏儿女的情感寄托。厚植于亦诞生自黄河流域的黄河文化,是中华文明富有影响力的重要一环,源远流长又生生不息。历史地看,从古代的诗词,到近现代的歌曲、绘画、电影等,媒介是使黄河文化成为跨越时空之集体记忆的关键,影响着黄河文化形象的塑造与传播。有鉴于此,将作为媒介记忆的黄河文化形象置于历史的坐标轴,探究其在不同媒介建构下的表征特点及与现实情境的关联,不仅有助于省思黄河文化的意义内核与时代价值,亦能够为在公共传播语境中进行相应媒介记忆的再生产提供经验启示。

一、作为媒介记忆的黄河文化形象

在日常文化中,记忆是关于既往信息、知识、情感等的集束。记忆的建构与传播不仅涉及收集、存档,也包括唤起、激活。若要记忆保持活力,便需不断施与调节、修复、流通、“补救”,使之循环并整合于新的记忆。否则,记忆则会出现惰性,滑向短暂、衰微甚至失忆。[1]

(一)媒介记忆:以媒介为主导的集体记忆

法国社会学家莫里斯·哈布瓦赫将对记忆的考察引向社会范畴,认为人们正是在社会中才能够获得、回溯、识别并定位记忆——社会中存在着“一个所谓的集体记忆和记忆的社会框架;从而,我们的个体思想将自身置于这些框架内,并汇入到能够进行回忆的记忆中去”[2]。集体记忆指向共同体成员所共持、共通、共享的记忆,是共同体进行内部交互与认同的基本依据,也是共同体向外部展现自身凝聚力与合法性的重要标志。

“为使记忆成为集体记忆,其便需要得到展示并在社会共享,因此也就应当被媒介化”[3]。从结绳、石刻、壁画到歌谚、书报、影视,媒介的记忆效能和价值越发显现,媒介记忆对社会的建构性作用——推动社会整合、塑造社会认同等——也日益受到关注。作为媒介研究与记忆研究的交叉领域,媒介记忆研究旨在探讨媒介借由记忆代理角色的扮演,以与社会其他领域进行互动的实践过程。[4]媒介通过对信息的采集、理解、编辑、存贮、提取和传播等,形成以媒介为主导的记忆。某种意义上,媒介记忆可以直接被理解为“媒介即记忆”。[5]

“每种媒介都会打开一个通向……记忆的特有的通道”。[6]之于个人和集体而言,媒介在从经验到记忆的象征性转换中不可或缺。一般地说,媒介记忆建基于被记忆事物的媒介形象[7],即人们关于被记忆事物在媒介上何以呈现的认知与想象,既涉及媒介对被记忆事物的信息操作和处理过程,也包含人们的收受、接纳、内化以及延伸、思考、想象等信息再加工的心理过程。反过来,媒介记忆作为创作、分享故事的实践,提供了历史的过程和意义,也由此建构着被记忆事物的媒介形象以及相应的价值与规范[8]。

(二)基于黄河文化形象的媒介记忆

有关黄河文化形象的集体记忆同样离不开媒介的建构。作为一条自然之河,黄河的壮阔景象、奔涌态势等,是其形象的能指,引发着人们关于黄河的概念认知;而媒介的文本化、音像化生产与加工,则推动着黄河形象的意指呈现和意象表达,进而加持着黄河成为一条文化之河。黄河此般“自然之河”与“文化之河”的双重形象,在相当程度上联结着中华民族深层的文化审美,可以增益民族精神的铸就和传递,亦能够推进民族共同体成员身份认同的构筑和强化。

媒介是记忆的象征舞台,承携一定的权力、资源、叙事能力、话语契机,“决定了哪些声音能够进入公众视野、被大众传媒扩散和再生产”。[9]如《将进酒》《塞下曲》等诗词、《保卫黄河》《怒吼吧,黄河》等歌曲、《黄河怨》《母亲的咆哮》等绘画、《筏子客》《黄河绝恋》等电影,均不同程度和角度地形塑着黄河文化形象,将人们的社会经验、认知观念以及历史意识等连缀、提炼、编译与传散,从而形成媒介记忆并促动相应的感知行为。

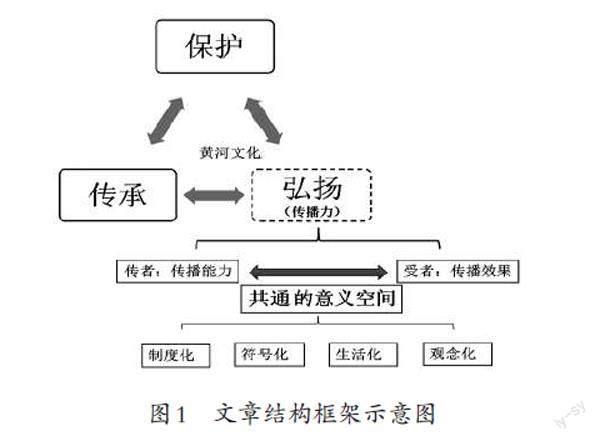

步入新媒体时代,公共传播的价值凸显。鉴于媒介记忆为黄河文化的保护、承传、弘扬提供了一个讲好黄河故事的视角,且“深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值,找准传统文化与现代生活的连接点是讲好黄河文化故事的应有之义,也是增强文化记忆的重要途径”[10],故有必要梳理黄河文化形象在代表性媒介中的呈现与建构,并于记忆载体、文化环境和受众情感之间展开深入对话,探究相应媒介记忆的表征逻辑、话语实践与历史流变[11],由此思考公共传播何以促进、助益黄河文化形象的媒介记忆再生产,从而为黄河文化注入时代内涵。

二、黄河文化形象:媒介形态与记忆表征

媒介形态的演进伴随人类社会的发展,影响着黄河文化形象的呈现以至相应媒介记忆的表征。通过考察不同媒介对黄河的反映与建构,能够在一定意义上把握黄河文化形象的历时性变迁以及相应媒介记忆的内涵特点和价值偏倚。

(一)媒介形态:“记忆即媒介,文化即传播”

“记忆即媒介,文化即传播……没有媒介记忆的民族是可悲的,没有媒介记忆的国家是浅薄的”。[12]统观之,分析黄河文化形象的呈现与建构,可以在以诗词、歌曲、绘画、电影为代表的媒介中寻找线索。

1.诗词:从记录光景到哀叹水患

《诗经》是中国古代诗歌的开端,如《卫风·硕人》《周南·关雎》等记述着彼时黄河的自然景致和沿途的社会风貌,激活着人们对黄河秀美光景的想象。汉代的汉赋开始在写景状物中重点描绘黄河的壮美磅礴,如应玚的《灵河赋》、成公绥的《大河赋》等。步入唐代,诗人通常基于黄河的恢宏之盛,借景抒情地表达凌云壮志,如李白的《将进酒》《赠裴十四》等。北宋年间,黄河流域因社会动荡而水利荒置、河道数变,诗词对黄河水患的关注自这一时期渐成规模,如王安石的《河势》《黄河》等。概言之,早期诗句中的黄河文化形象,多表现为对山水景色的白描,而后开始被赋予特别的思想情感,又逐步走向创伤书写,相应的媒介记忆也从简明的审美体验趋于感怀。

2.歌曲:从照见乡愁到动员革命

新民主主义革命时期,由光未然作词、冼星海谱曲的《黄河大合唱》,是饱含乡愁和革命记忆的经典抗战歌曲。如“黄河以它英雄的气魄,出现在亚洲的原野;它表现出我们民族的精神:伟大而又坚强”“我们是黄河的儿女!我们艰苦奋斗,一天天接近胜利”等,内嵌浓厚的乡愁之情与民族认同。另如“万山丛中,抗日英雄真不少!青纱帐里,游击健儿逞英豪”“但是,新中国已经破晓;四万万五千万民众已经团结起来,誓死同把国土保”等,亦传递出自强不息、奋战到底的革命召唤。质言之,《黄河大合唱》“有伟大的气魄……有热情和真实,尤其是有光明的前途……还充满美,充满写实、愤恨、悲壮的情绪”[13],鲜明彰显着民族品格、政治共识与文化自信。

3.绘画:从书写创伤到颂扬开拓

“人们从自身的价值判断和思想观念出发赋予景观意义,而媒介对景观的阐释与再现能够加速和深化景观意义的呈现和延展”。[14]在中国,绘画强调“立意”和“传神”。面对黄河的壮美景观,画遍名山大川的近代画家自然将其摄入作品。黄河景观所兼备的自然属性和文化属性,借由绘画的创作、投影而相互渗透、交融。以黄河为重要话语文本的绘画,主要建构出三方面的媒介记忆——“苦难创伤”如刘文西的《黄河纤夫》等、“民族母亲”如陈忠志的《黄河儿女》等、“开拓建设”如刘宝纯的《三门峡水电站大闸》等。其间的黄河文化形象,正是在三者的织综中被赋予深刻义蕴价值,构成自然地理景观与人文地理意象的交叠,进而指向家国同构的现实表征。

4.电影:从渲染贫弱到呼唤抗争

电影并未止步于简单地拍摄黄河,而是引导人们认知和想象黄河,在三个层面上影响着关于黄河文化形象的媒介记忆。一是从自然背景到地域文化——黄河绵亘于黄土高原,尘沙、淤滩、戈壁、陡崖等自然地理联结成黄河流域萧瑟、悲戚的地域文化形象,如姚守岗的《筏子客》等。二是从历史背景到苦难文化——基于第一个层面,苦难感在电影对新民主主义革命时期内忧外患、腹背受敌之社会现实的渲染中更趋显现,如陈凯歌的《黄土地》等。三是从积贫积弱到反抗精神——电影在前两个层面对黄河文化形象的塑造,皆属于生存苦难下的文学表达。然而,书写苦难从来并非目的而是路径,旨在呼唤对苦难的反思与抗争,如谢铁骊和陈怀皑的《大河奔流》等。

(二)记忆表征:“风雨压不垮,苦难中开花”

在回顾代表性媒介对黄河文化形象的形塑后,可以发现,相应的媒介记忆尽管大都因自然环境、时代况势等而绕不开生存苦难下的创伤书写,但“作为审美观照对象的黄河往往植入了理想、道德、伦理与政治等元素……成为民族、国家、社会、个体发生转型与变化的艺术具象表达与历史见证”[15],黄河文化“风雨压不垮,苦难中开花”的价值张力内嵌其间。

1.苦难记忆:饱经沧桑的千古浩歌

“苦难是人类无法规避的一种生存处境……同时也是文学历史长河里艺术表现的一个基本情感类型”。[16]唐宋诗词中的黄河文化形象,常与水患的苦楚、边塞的荒寒、戍人的哀怨、家国的仇恨相联系,如常建的《塞下曲》、张元干的《贺新郎·送胡邦衡待制赴新州》等。宋代文学广泛介入灾害书写,黄河忧患问题的泛政治化加深了创作的现实取向[17],一定程度上影响着元、明、清时期相关诗词曲赋的主题和基调,构建出人生失意、忧国忧民等相互织综的媒介记忆,整体呈现出一首关于苦难的千古浩歌。

绘画围绕黄河的苦难书写以及相应的苦难记忆,既来自地域历史,也来自时代历史。一方面,黄河滩急风响、浊浪排空,被视为“患河”甚至“孽龙”,可见于如刘文西的《黄河纤夫》、杨力舟和王迎春的《黄河在咆哮》等。另一方面,近代中国动荡不安、筚路维艰,黄河及其流经的中原地区硝烟四起、苍生离乱,可见于如艾中信的《夜渡黄河》、杨力舟和王迎春的《黄河愤》等。

电影关于黄河文化形象的苦难记忆,也离不开地域历史和时代历史的影响。如姚守岗的《筏子客》,始终围绕黄河及其两岸的土丘、荒滩而讲述。“黄河上漂下一对对鹅,人世间最苦的是咱筏子客”。另如陈凯歌的《黄土地》,开篇即是一望无垠的黄土高坡。彼时这里萧疏、贫穷且似乎与世隔绝,古老的黄河烘托着落后、愚昧的生存状态。凡此自然地理意象,在人们的苦难记忆内泛起层层涟漪。

2.抗争记忆:坚强勇毅的奋进品格

对人类生存之苦难的描写,最终应落脚到对战胜苦难之勇毅的唤起。回溯中国近代史,救亡图存、强国御侮不仅是反帝反封建战场上的口号,亦鲜明烙印于艺术作品的情感结构。聚焦歌曲《黄河大合唱》,如“保卫家乡!保卫黄河!保卫华北!保卫全中国”“怒吼吧,黄河!掀起你的怒涛,发出你的狂叫!向着全世界的人民,发出战斗的警号”等慷慨激昂的歌词和旋律,点燃了国人勠力同心、奋起杀敌的怒火,是一种英雄主义的革命情怀与红色精神。如此“黄”“红”相间,既再现了彼时中国的危亡历史和悲剧现实,亦生发出有关中华儿女在保家卫国战争中不畏险阻、不怕牺牲的抗争记忆。

电影围绕抗争记忆的刻写,借由角色的敢于拼搏、勇于反抗而呈现为一种英雄叙事。如冯小宁的《黄河绝恋》、谢铁骊和陈怀皑的《大河奔流》等,通过描绘华夏儿女的舍生取义,传递出对战天斗地、英勇顽强之坚韧品格的颂扬。在这个层面上讲,黄河正逐渐成为中国人民战胜悲苦命运的民族精神寄托。

伴随历史脚步,抗争记忆的苦难感逐渐淡化,演进为有关勇往直前、奋楫笃行的记忆,指向中国人民在社会主义建设时期治理黄河、征服自然、求变图强、投身发展的热潮,可见于绘画。如吴作人的《黄河三门峡工程队宿营处》等。此外,河山重整后的社会新风貌亦为绘画所反映。如刘宝纯的《今日花园口》《黄河之水天上来》等,鲜明照见着社会的盎然生机以及民族的奋进品格。

3.根魂记忆:家国一体的价值认同

黄河文化源远流长、历久弥新,孕育着众多璀璨的物质与精神文明,是华夏儿女的思想根基和力量源泉。同时,其不断博采众长、开枝散叶,对古代中国以中原地区汉族为核心、多民族交流共存的民族格局形成影响深远,亦积极推动着现代中华民族共同体的和谐构建。[18]习近平总书记强调:“黄河文化是中华文明的重要组成部分,是中华民族的根和魂。”[19]从这个意义上讲,黄河文化形象的媒介记忆更进一步表征为一种深刻的根魂记忆。

“20世纪初,面对国家内忧外患的境遇,在救亡主题压倒启蒙主题的时代语境中,黄河开始被明确誉为中华民族的母亲河。抗战时期,黄河作为母亲河,成为唤醒全民救亡图存的有效触媒与情感纽带”。[20]在歌曲《黄河大合唱》中,如“我们民族的伟大精神,将要在你的哺育下发扬滋长”“这是中国的大动脉,在它的周身,奔流着民族的热血”等,真切反映出华夏儿女的万众一心与中华民族的自强不息。绘画如陈忠志的《黄河儿女》、刘遂海的《母亲,黄河》等,亦将“母亲—子女”转义为“黄河—人民”,以血缘关系及情感的赋值、阐发,呼唤并构筑“民族—个人”的认同感和向心力。

诸此媒介中,古与今、人与物、景与情相互织综,黄河符号、黄河故事、黄河意象有机联结。围绕黄河的根魂记忆正是内嵌于以“民族母亲”“民族摇篮”等为代表的媒介文化形象,并由此在家国一体的情感结构中,强化着民族共同体的价值认同。

三、媒介记忆再生产:公共传播视域下的黄河文化形象

媒介记忆是对过往的回眸,亦照见当下、提示未来。跟随历史流转,关于黄河文化形象的媒介记忆不断发生改变——这是媒介记忆延续、承传的过程,也是媒介记忆生产与再生产的过程。

(一)公共传播:黄河文化形象的公共书写

黄河文化不是脱离实际的泛黄辞章,黄河文化形象也并非凌空蹈虚的扁平刻写。围绕黄河的诗词、歌曲、绘画、电影,是展示、描绘黄河文化形象的时代文本,也是诉说、承传黄河历史、故事以及情感、精神的记忆载体。凡此媒介整体上呈现出黄河文化“风雨压不垮,苦难中开花”的内涵张力,进而指向中华民族的精神底色,值得在当下进一步颂扬。

新媒体环境的今天,公共传播成为当代传播转型中的一项突出表现。在这种移动互联的传播生态内,多元主体在媒介赋权下以积极、自决的姿态进场——有关媒介记忆刻写和诠释的权力被重新分配,新的意涵陆续输入正在生成的媒介记忆。这无疑为黄河文化形象扬弃苦难认知,从而实现媒介记忆的再生产提供了动力,且有助于推进黄河文化的创造性转化和创新性发展,使之在新时代深入人心、焕发光彩。

(二)路径思考:黄河文化形象的媒介记忆再生产

“记忆始终是一种重构和表征行为……记忆始终位于现在;记忆不是把我们带进过去,相反,它们把过去带到现在……记忆是关于在当下、根据当下的要求生产意义”[21]。具体地,依循社会记忆再生产的基本结构[22],本文透过公共传播视域,尝试在形式、内容、意义三方面思考黄河文化形象的媒介记忆再生产。

1.形式再生产:延伸记忆之场,拓展传播体系

按照法国历史学家皮埃尔·诺拉的“记忆之场”理论,黄河流域的黄河文化地标正是一种典型的记忆之场,构成媒介记忆之形式再生产的重要资源。如着眼河南省,可以将郑州、开封、洛阳、三门峡等所保存的与黄河相关的文物古迹串联成旅游路线,借此重访黄河的峥嵘岁月。河南博物院、黄河博物馆、郑州黄河文化公园、小浪底等,也可以作为当下社会代表性的黄河文化参观地、游学地而纳入其间,展现今天的河南对黄河文化的赓续。此外,河南的汉字文化、曲艺文化、农耕文化、姓氏文化、宗教文化等亦彰显着黄河文化的宽厚与包容,可以结合节日、庆典等进行生动诠释、广泛宣传,推动媒介记忆的共同守候。这种媒介记忆的共同守候,“保证了巩固认同的知识的传达和传承,并由此保证了文化意义上的认同的再生产”[23]。

多维的传播体系同样有助于媒介记忆的形式再生产。如主流媒体方面,可以创作更多类似《黄河远上白云山》《丝绸之路上的黄河古渡》等的纪录片,或在《国家宝藏》《中国诗词大会》等文化综艺节目中进一步引介黄河文化;自媒体方面,可以鼓励人们基于个人化视角,真切记录黄河沿岸的风土人情,营造出自主参与、自行创作、自觉认同的公共传播氛围;省市文旅方面,可以在博物馆内引入智慧体验中心,或建设以洛阳市图书馆网站的“洛阳黄河文化平台数据库”等为代表的电子博物馆,通过网络化、数字化、智能化的参与体验,唤起人们对黄河文化的共鸣……由此在“内容”“渠道”“科技”等的加持下,为黄河文化形象及其媒介记忆增添活力。

2.内容再生产:强化人文叙事,着力协同发展

黄河源远流长、生生不息,其间的黄河文化内蕴深厚、熠熠闪烁。如影响中国数千年的诸子百家,其思想学说大都在黄河流域孕育、发展。他们关于水的论述——“流水不腐,户枢不蠹”“上善若水,水善利万物而不争”“江河不恶小谷之满己也,故能大”等——尤为值得人们深思。另如涉及黄河文化的博物馆,应以物为宗、以人为本,在叙事主题中凸显文物的人文内核、在叙事时空中把握文物的出场语境、在叙事结构中重视文物的内在关联,透过历史的生动阐释以实现情感的自然唤起,从而连通古与今的对话。[24]这是博物馆作为公益性文化机构的责任,也是博物馆通过公共传播讲好黄河故事以强化根魂记忆的题中应有之义。再如黄河流域的革命史实、红色精神,同样有必要结合朗诵、话剧、影视等多元媒介形式,令这种英雄叙事下的抗争记忆薪火相传。

2021年,黄河吉祥物“河宝”——依次命名为“黄小轩”“河小洛”“宁小陶”“天小龙”“夏小鲤”“平小牛”——正式发布。它们名称首字取自谚语“黄河宁,天下平”,末字分别呼应黄帝文化、河洛文化、仰韶文化、中华龙、黄河鲤鱼和锦鲤文化、镇河铁牛和“三牛精神”。诸此“河宝”在保持人文内涵的基础上,可以尝试推出国漫、动画、游戏等,将协同发展的现代思路嵌入黄河文化传播,从而着色相关媒介记忆的生产与再生产。

3.意义再生产:解读多元内涵,诠释当代价值

作为中华优秀传统文化的重要子集和典型代表,黄河文化蕴含历史与现实的统一、自然与人文的统一、理念与实践的统一、物质与精神的统一,既有苦难文化的一面,亦具备多元的价值面向。其中旧的范畴应发掘新的意涵,从而与今天的时代语境相适应、接合。通过梳理黄河文化形象的记忆表征,可以将“苦难记忆”“抗争记忆”“根魂记忆”进一步凝聚升华为“拼搏性”“民族性”“包容性”“开放性”——拼搏性映照黄河文化“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”的抗争精神、勇毅品格;民族性强调黄河文化中孚尹旁达的民族品行、家国同构的民族意识;包容性代表黄河文化与其他优秀文化的融会互通、美美与共;开放性意指黄河文化美人之美、中华民族胸怀宽广的豪迈格局。

当下,新世界主义因应中国发展的内理和世界格局的变化,主张对外传播需将人类命运共同体作为核心出发点,在多元文化的对话互鉴间寻求价值包容、文明理解,由此形塑共商共建的行动态势,并达成共赢共享的传播效果。[25]在这个意义上,黄河文化值得基于新世界主义的视域,通过对外传播以积极同世界沟通、交流,展现黄河文化的当代价值张力,以照见中国在崛起过程中勇于担当、有容乃大的积极姿态。具体地,如可以在“一带一路”的建设实践中积极宣传、弘扬黄河文化,借由传播媒介的协和融合、传播渠道的便易畅达、传播内容的生动阐释、传播队伍的专业能力,构建真诚、立体的黄河文化形象,促动意义传播的理解认同和价值传播的联结交融,在世界范围内增进对黄河文化形象之媒介记忆的认知与认知升级。

[本文为国家社科基金重大项目“乡村振兴视角下新媒体在乡村治理中的角色与功能研究”(21&ZD319);教育部2022年主题案例项目“新媒体助力乡村文化建设研究”(ZT-221045911)的阶段性成果]

参考文献:

[1]Rosanne Kennedy,Ben Silverstein.Beyond presentism:Memory studies,deep history and the challenges of transmission[J].Memory Studies,2023,16(6):160-162.

[2]莫里斯·哈布瓦赫.论集体记忆[M].毕然,郭金华,译.上海:上海人民出版社,2002:69.

[3]Motti Neiger.Theorizing media memory:Six elements defining the role of the media in shaping collective memory in the digital age[J].Sociology Compass,2020,14(5):e127.

[4]曾一果,凡婷婷.数字时代的媒介记忆:视听装置系统与新记忆之场[J].现代传播(中国传媒大学学报),2023(1):93-101.

[5]邵鹏.媒介记忆理论:人类一切记忆研究的核心与纽带[M].杭州:浙江大学出版社,2016:4-6.

[6]阿莱达·阿斯曼.回忆空间:文化记忆的形式和变迁[M].潘璐,译.北京:北京大学出版社,2016:13.

[7]张淑华,赵朔雪.“人民之子”与“干部楷模”:焦裕禄形象的媒介建构及其精神价值[J].新闻爱好者,2022(9):18-22.

[8]Astrid Erll.Re-writing as re-visioning:Modes of representing the “Indian Mutiny”in British novels,1857 to 2000[J].European Journal of English Studies,2006,10(2):163-185.

[9]李红涛,黄顺铭.记忆的纹理:媒介、创伤与南京大屠杀[M].北京:中国人民大学出版社,2017:33.

[10]常天恺,齐骥.文化记忆视角下讲好黄河故事的理论逻辑与现实路径[J].理论月刊,2022(8):78-85.

[11]牛慧清,揭其涛.党史纪录片媒介记忆的形塑、逻辑与话语实践[J].编辑之友,2022(12):76-81.

[12]邵培仁,等.媒介理论前沿[M].杭州:浙江大学出版社,2009:219.

[13]光未然.黄河大合唱[M].北京:解放军文艺出版社,2000:69.

[14]邵培仁.媒介地理学新论[M].杭州:浙江大学出版社,2021:163.

[15]李娟.影像中的符号建构与文化精神传播:以电影中“黄河”“太行”“嵩山”符号作为考察对象[J].新闻爱好者,2023(10):72-75.

[16]刘保亮.地域文化视阈下新时期秦地文学的苦难叙事[J].宁夏社会科学,2008(2):160-163.

[17]李朝军.宋代灾害文学研究[M].北京:中国社会科学出版社,2016:332-333.

[18]刘炯天.黄河文化[M].郑州:河南大学出版社,2021:68-135.

[19]习近平.在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话[J].求是,2019(20):4-11.

[20]李夏,屈健.民族认同与新中国黄河图像话语的建构[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2023(5):47-57.

[21]约翰·斯道雷.斯道雷:记忆与欲望的耦合——英国文化研究中的文化与权力[M].徐德林,译.桂林:广西师范大学出版社,2007:142.

[22]丁华东.论社会记忆再生产的基本结构[J].思想战线,2019(2):121-128.

[23]扬·阿斯曼.文化记忆:早期高级文化中的文字、回忆和政治身份[M].金寿福,黄晓晨,译.北京:北京大学出版社,2015:52.

[24]蔡骐,刘瑞麒.文本叙事与认同建构:解析湖南博物院的公共传播[J].湖南师范大学社会科学学报,2023(2):98-105.

[25]邵鹏,邵培仁.全球传播愿景:新世界主义媒介理论研究[M].杭州:浙江大学出版社,2022:85-86.

作者简介:张淑华,郑州大学新闻与传播学院教授、博士生导师(郑州 450001);王子健,郑州大学新闻与传播学院博士生(郑州 450001)。

编校:郑 艳