张殿宫 张殿元

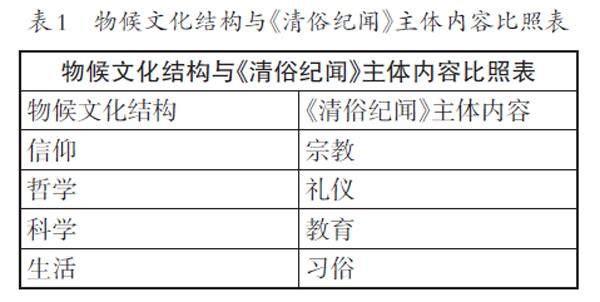

【摘要】以物候文化视角解读1799年出版的《清俗纪闻》一书是一种全新尝试。该书的生活习俗、礼仪、教育和宗教的内容编排与物候文化的信仰、哲学、科学和生活四重结构基本上一一对应;该书所反映的乾隆时代中国社会的物候坐标处于“间接物候时代”末期“小冰河时期”里的“小阳春”,温和友好的物候条件为安静、平和的物候文化生活创造条件;人们按照物候时间来组织安排“年中行事”;按物候空间思想来建构居家环境,安度居家生活。这种对220多年前中国传统物候文化生活的还原、辨析,有利于接续与创新东亚地区共同的物候文化认知,加深彼此间的文化往来。

【关键词】《清俗纪闻》;物候文化;物候时间;物候媒介;物候空间思想

《清俗纪闻》是日本宽正十七年(1799年)由东都书林堂出版的有关我国清代乾隆年间(1736—1795年)福建、浙江、江苏一带民间风俗、传统习惯、社会情况的调查记录,[1]是一部由日本幕府官员发起,由行走于中日之间进行贸易的中国商人讲述,由在日生活定居的华裔后代“唐事通”采访记录,由日本画师辅助再现,并经众多到长崎活动的中国商人反复印证修改,以图文并茂表达,真实反映220多年前中国江浙、福建一带民间物候文化生活的“奇书”。全书计6册13卷,6册中的生活习俗内容最为集中,其中又以“年中行事”和“居家”两部分为要。

一、《清俗纪闻》所处时代属物候地理坐标年代中的“小冰河时期”

乾隆年间的江浙、福建一带的民间物候生活通过《清俗纪闻》得到很好的再现,但认识它,首先还要了解那个时代所处的物候地理坐标。

(一)《清俗纪闻》记录的时代处在农业文明主导的间接物候阶段

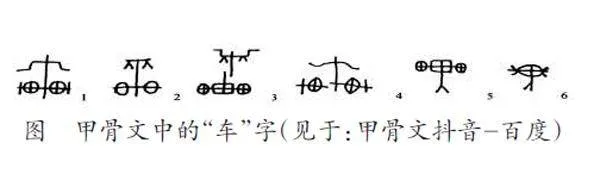

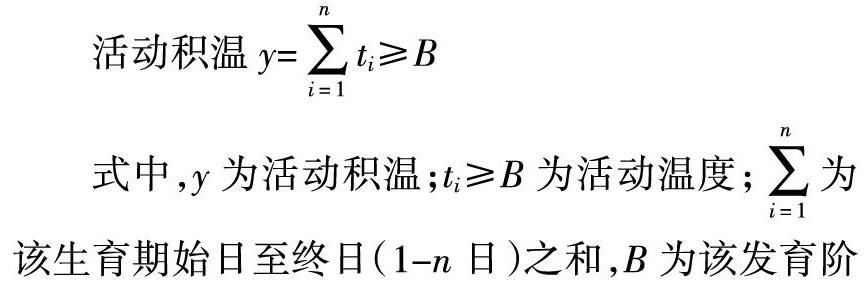

从物候文化的历史脉络看,中国传统物候文化经历了直接物候、间接物候、测量物候三种形态,目前正处于从测量物候向算法物候形态过渡的历史阶段。[2]直接物候与智人觉醒、游走觅食的采集狩猎时期大体相当,人类“裸露”在大自然中,通过直接的身体触摸感觉外部世界,泛灵、敬畏天地、与众生和谐相处;间接物候与农民出现、定居土地的农耕养殖时期大体相当,人类“扎根”在固定的土地上,通过隔窗观望与大自然保持间接联系,自利、内敛、守历日、与大地和谐共生;测量物候与市民出现、向城市集聚的工业化时期大体相当,人类被钢筋水泥包裹,“宅居”在实验室里,通过显微镜下的生物观察保持着与大自然的联系,逆天、崇尚科学、致力于科技征服(改造)自然;算法物候与网民出现、向虚拟世界过渡的数字网络时代大体相当,人类“内化”为虚拟现实中的“0和1”,通过算法、机器学习、人工智能改造自身,妄想去有机向无机,与自然有机相互两厌、相背而行。据此,《清俗纪闻》所呈现之生活当属间接物候时代的末期,地球气候变化的“小冰河时期”(1350—1830年)中4个最冷时段中的蒙德极小期(1645—1715年)与道尔顿极小期(1770—1830年)之间,亦属于竺可桢所讲的中国方志物候时期(1400—1900年)时段内。

(二)《清俗纪闻》里的盛世生活得益于当时“幸运”的物候地理气象

乾隆年间的中国处于小冰河时期里的“小阳春”。而同一时期的法国却没那么幸运,经历了极端物候诱发的4个社会愤怒高峰期,多雨和寒冷两种天气对农业造成极大危害。集市上,谷价瞬间上涨,法国人称之为“高价”(cherté)。骚乱与造反就在这时爆发。[3]而一向居家、仁忍、良善的家庭主妇在法国“大寒冬”中成为寻找面包反叛运动中的主角和先锋。其间,法国发生了一起民众不得不改变饮食习惯和生活习性以应对极端物候带来的饥饿事件。1776年冬,巴黎气温低至零下19摄氏度,塞纳河、北海与芒什海峡都结冰了。在巴黎,国王政府和市政府不能再为居民提供小麦,便首次从意大利进口了大米,分发给百姓。不幸的是,人们不知大米为何物,不知该如何食用。为此,市政府在大街上张贴布告,传授烹饪大米的方法。[4]小冰河期是具有同时性的全球现象,但不排除在一些地区存在显著差异。据竺可桢考证,9世纪至19世纪的1000年里,同为地处东亚的中国和日本气候变化基本上是一致的。9世纪以后日本的皇帝和封建主,历年在西京花园设宴庆祝日本的樱花盛开,庆祝日期均有记载,直到19世纪为止。据载,我国明末清初的17世纪气候非常寒冷,但日本的樱花反而比现在开得早,原因何在,迄今尚不能解释。[5]而《清俗纪闻》所反映的时期正处于中国小冰河期最冷的17世纪(14个严冬)和次冷的19世纪(10个严冬)之间,其中的1770—1830年间是明显的温暖冬季。[6]这成为乾隆盛世时代江浙、福建一带民众“年中行事”和“居家”生活流变的自然物候基础。

二、《清俗纪闻》之“年中行事”遵照物候时间来组织安排生活日常

物候时间是直接物候和间接物候时期人类建构社会时间的重要机制;机械时间是测量物候时期人类建构社会时间的重要机制;网络时间是算法物候时期人类建构社会时间的新机制。而中国在220多年的时间里,经历了从物候时间—机械时间—网络时间的快速轮转,让身处其中的人类出现了“传播的偏向”[7]和身体“截除”与肢体“瘫痪”的失衡[8]。

(一)物候时间是《清俗纪闻》年代社会时间的建构机制

物候时间是采集狩猎时期和农耕时代人类的社会时间遵循。“采集者对于他们周遭环境的了解,会比现代人更深、更广也更多样。”[9]置身自然、遵循物候时间的采集人的食谱远比农耕人丰富,总体生活质量也更高。这种生活甚至让人羡慕,“正因为这些在农业时代前的采集者有健康和多样化的饮食、相对较短的工作时间,也少有传染病的发生,许多专家将这种社会定义为最初的富裕社会”。[10]到了农耕时代,人们在土地肥沃的河谷岸边、冲积平原定居下来。与自然的接触从以前身处其中自由游走,变成固守田园隔窗观望,从而,更加感受到物候文化的地方性与周期性特征。《清俗纪闻》时代的中国上至官员,下到普通百姓、商贩,还都遵循日出而作、日落而息的物候时间。农业时代的物候时间通过把物候节气信息记在竹简、木简和纸张等物候媒介之上,再依靠王朝的政权力量和历法正朔的形式组织推动,靠钦天监等专业人士(官员)和识字阶层解释、传播。到乾隆年间,文字、纸张和印刷术已经十分成熟发达,媒介物候时间和自然物候时间共同规制指导着人们社会时间的运行。

(二)《时宪历》是“年中行事”的具体时间遵循

物候时间最直接的媒介呈现是物候历。古人基于历法时间,发展出农时节候、官民节庆、礼俗文化,以及行事的吉凶宜忌等多方面内容。[11]颁历授时成为国家要政、朝廷盛典,它还发展出体现统治确认、身份认同关系的仪式化特征,最终形成一种东亚世界国际交往的礼仪文明。[12]《清俗纪闻》没有民户人家直接使用物候历的情形记载,但有对纸张使用情况的记录,佐证了民间普及纸质包背线装《时宪历》的媒介基础。如“年中行事”年初“官员拜贺”项下的“全名帖”“单名帖”“封筒”用纸;“试毫吃素春酒”项下的“元旦试毫以红纸书写吉祥词句”;“做戏行灯放夜”项下记有“街上有年轻人舞弄龙灯、马灯、狮子灯等,以及制成鱼鸟形状之各样行灯,用竹条扎成骨架,以纸糊成,涂有彩色,内部点有数只蜡烛”[13]。纸张也被广泛用于“纸鸢”“五节谢仪代仪”“灶君神位扎联”“欢乐纸”等活动。清入主中原后,采用西法制定《时宪历》,总体优于明末《大统历》,但《清俗纪闻》也明确表达了日本士大夫阶层对汉唐民俗的尊崇和对清代风俗礼仪的不屑。如该书“序言二”载“而今斯编所载清国风俗,以夏变于夷者,十居二三,则似不足以贵重。然三代圣王之流风余泽延及于汉唐宋明者,亦未可谓荡然扫地也。又清商之来琼浦者,多系三吴之人,则其所说,亦多系三吴之风俗,乃六朝以来故家遗俗确守不变者,就斯编亦可见其仿佛也”[14]。

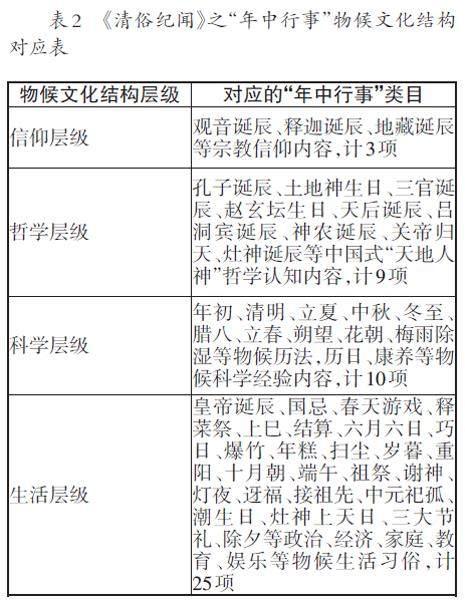

(三)“年中行事”以24节气时间为序记录社会生活景观

从“年初”到“立春”,“年中行事”一共记录了一年里需要认真对待和实施的47项、50个重要日子里的重要事务和活动。清明、立夏、冬至、立春等重要物候节点由官府直接出面组织安排,其活动成为官员主持政务的一部分。如“冬至之节,在京大小官员与年初同样,穿着朝服进宫朝贺。外地官员旨寺庙参拜龙牌。因是一阳来复之节,家家均设酒宴庆祝。不论贵贱,均吃团子”[15]。如“立春前日,府州县均制太岁、春牛,分台乘之,使太岁挽春牛,放置于郊外。至次日立春之时刻,各官吏将太岁、春牛请出,皂役等持竹棒鸣金敲鼓护送至庙中。安放太岁后,用竹棒敲打大牛并取出腹内之小牛安放于太岁之前,意在表示丰年之吉瑞”[16]。为更多介入(融入)百姓日常生活,官府还对重要节气的穿着作统一安排,如“立夏前后为换帽之时,事前朝廷广降某月某日换戴暖、凉帽之宣旨于各州县。各衙门将上述宣旨内容写于木板,悬挂在门上,众人见后即于该日改换凉帽”[17]。民间更是基于对美好生活的向往,自发组织物候习俗活动。如“正月初七称为人日、初八为谷日、初九为豆日、初十为棉日。据传此四日如天气晴和,则是丰年。浙江一带于此日用秤称量体重,谓之称人。江南一带在立夏之日亦有此习俗,是为防止夏瘦”。[18]如“二月十二日百花生日称为花朝,各省建造之花神庙中均行祭祀,供众人参拜。花神共十三位。此日,将平时