【摘要】城市微纪录片的创作者们从主流文化、地方文化、草根文化的视域,对数千座城市的城市文化和城市精神进行了视觉的抽象表达和再现。优质的城市微纪录片以其独特的记录性和艺术性进行主流价值观传播,凝聚我国政治、文化、民族、国家的认同,堆积城市文化记忆的碎片,建构了城市身份的认知,这些城市微纪录片以国家电子相册、地方电子影像志、城市电子日记的形式进行文化呈现。

【关键词】城市意象;城市文化;文化记忆;价值引领

微纪录片的兴起带动了众多的PGC和UGC去摄制、记录脚下和远方的城市。这些城市题材的微纪录片展现了图像文本时代的城市意象范畴:城市景观、美食、人文风情等,构成了城市意象的外核,其内核由城市精神和城市文化组成。创作主体从自身的圈层、立场出发,用微纪录片对一座座城市进行了文化的电子“微”呈现。

一、微纪录片中城市意象的呈现

在对数千座城市的记录中,众多的创作者从主流文化、地方文化、草根文化的视域对城市文化和城市精神进行了视觉的抽象表达和再现。

(一)主流文化

主流价值观反映一个国家意识形态和社会道德的基本取向以及国家主流社会的意愿。[1]在众多短视频类型中,微纪录片以其独特的记录性和艺术性成为进行主流价值观传播,凝聚我国政治认同、文化认同、民族认同和国家认同,增强“四个自信”的重要载体。

1.微叙事讲大中国的城市故事

用微叙事来进行国际化讲述,北京市早在2008年就做过新颖、大胆、开放的尝试:2008年2月,5位国际导演拍摄北京短片,包括法国导演帕特利斯·勒孔特的《北京印象》,意大利导演吉赛贝·托纳多雷的《重聚》等。5部片子的长度都是5分钟。2022年,微纪录片《从长安到罗马》以中国故事的国际化讲述,对两座千年城市的经贸、文化、社会、音乐、建筑等进行“微纪录”。

2.堆积城市文化记忆的碎片

20世纪80年代,德国学者扬·阿斯曼和莱达·阿斯曼提出了文化记忆理论。他们对文化记忆的概念进行了归纳:“它是一种包含某特定时代、特定社会所特有的,可以反复使用的文本系统、意象系统、仪式系统,其教化作用服务于稳定和传达那个社会的自我形象。”[2]把扬·阿斯曼两人的文化记忆里的“意象系统”放置到微纪录片里的城市意象中考量,不难发现大量城市微纪录片堆积出了众多的城市文化记忆的碎片。

3.建立城市文化生态适应缓冲区

“文化生态”一词最早由美国人类学家斯图尔德提出,一般学界所说的文化生态是指社会的意识形态以及与之相适应的制度和组织机构,通常泛指人类在社会历史实践中所创造的物质财富和精神财富的状况和环境。[3]在人类的城市历史上,我国仅用了短短的30多年就完成了近6亿人的城镇化建设。那些变为城镇居民的个体的悲欢离合、奋斗、梦想等被镜头记录下来。都市环境中的移民身份,使得现代都市移民一直生活在创新与保守、冒险与谨慎、依附与独立、自信与忧患、孤独与外向等矛盾当中。[4]正是无数奋斗者谱写的新的城市故事和城市精神建立了一个文化生态适应缓冲区,缓冲区给后来者提供了一定的精神慰藉和鼓励。

(二)地方文化

我国由于地理环境、气候、物产等的不同,形成了很多地方文化,如“齐鲁文化”“海派文化”等。城市微纪录片的地方文化呈现主要体现在:用碎片化的地方记忆填充现实和历史的缝隙,记录地方志的影像活页等。

1.纪录片之微光照亮了地方现实和历史的缝隙

上海是海派文化的代表性城市,系列微纪录片《上海100》全景式展现了全球化背景下上海的城市性格、价值取向以及精神风貌、城市气质。上海是一个有音乐基因的城市,音乐在表达人类的情感和情绪方面是其他介质无法企及的。这或许能理解《上海100》的创作者们为何摄制了多达7部围绕音乐展开的片子:《穿T恤听古典音乐》《蓝调四人行》《城市交响乐》等。除了音乐外,《上海100》对城市意象里的景观、文化、市民等的解读也可圈可点。上海城市空间给予每个个体更多的包容与尊重,展现了“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”的城市精神风貌。

2.地方志的影像活页

梁启超对地方志评价很高:最古之史,实为方志。据此来看,方志是地方文化的源头和重要载体。当前,城市微纪录片的影像呈现与方志的题材重合度较高,古老的方志文化正在被视觉文化挟裹和重塑。大型纪录片《中国影像方志》从中华文明的角度阐释地方志。跟大型的国家级影像方志相比,城市微纪录片宛如地方影像方志的活页,这些活页不断记录、更新地方的变迁、沿革等。

(三)草根文化

回溯历史,视频的草根文化兴起于2005年电视台的选秀节目。李宇春、张靓颖等短时间内红遍大江南北。在DV、数码相机、电脑剪辑软件的技术支持下,人人都可当导演、人人都有麦克风成为一股潮流,潮流的背后是个体强烈彰显奋斗梦想、自我解构、集体狂欢、话语表达、精神诉求等特质。

1.“视觉+味觉”的个体影像表达

对很多人而言,一个陌生城市的意象建构或许往往从当地独具地方特色的美食开始。翻看头条与抖音2018年发布的《短视频与城市形象研究白皮书》,你会震惊这个夸张的数字:在播放量TOP100的城市形象内容中,有接近四成的拍摄内容是地方美食。这些庞大数量的美食短视频,有相当数量是城市美食微纪录片。《早餐中国》打出了“只需早起,你就能找到故乡”的口号,将“早餐”同“故乡”形同一体。饮食记忆是一个具象的、烙印在记忆深处的场景,身在异乡,胃在故乡,恰恰体现出了我们心灵深处的根文化和饮食记忆的混合。

2.情感化记录的城市意象日记

在众多的城市微纪录片中,发布到网上的是少数,沉默的,未发布的、带有隐私情感意味的存在手机、电脑或储存卡上的是大多数。很多人像写日记一样把城市的日常生活、所见所闻记录下来。这些未发布的微纪录片记录了许多普通人的美好日常生活和生命情感体验。

二、微纪录片中城市意象的偏向

城市的变化太快,城市意象的记录者们面对变幻万千的都市,难免产生某些偏向。对主流文化、地方文化、草根文化来说,纠偏一些微纪录片中城市意象的偏向显得颇为紧要。

(一)设计欠缺,引领不够

主流价值文化视域下的城市微纪录片对城市文化和城市精神的顶层定义、设计有所欠缺,主要表现为过于重视城市传统文化的继承、成就展现,对出现的城市新文化、亚文化等的研究、重新定义的力度、深度不够,前瞻、瞭望意识不足。引领微纪录片摄制新技术的示范效应较弱。在传播、推介、发布城市微纪录片方面缺乏创新。城市微纪录片的故事元素、娱乐元素没有充分挖掘。

(二)内容同质,风格单一

地方文化视域下的城市微纪录片的内容同质化较普遍,尤其在城市景观方面,有些城市微纪录片,如果去掉解说词,你会觉得它们相似度过高。城市意象美好的一面呈现过多,表达民间诉求、反映民众疾苦、集结边缘人群心声的片子比例太少。艺术风格单一,梳理城市文脉意愿不强,挖掘城市文化主线能力有待提高。

(三)题材匮乏,艺术欠缺

草根文化视域下的城市微纪录片创作题材单一,饮食类片子占比过高,出彩的、点击率高的精品少。日常审美化表达大多停留在“美颜镜头”层面上,对所在城市之美的文化和精神层面的理解深度不够,相当多的城市微纪录片距离专业水准有较大距离。

三、微纪录片中城市意象的展望

(一)在时间维度下共识、共情同一座城市

把城市意象放在时间的维度里考量,经过时间之河的大浪淘沙,流传下来的城市意象的价值应该历久弥新,在一代又一代人文化记忆里应是形成共识、共情的同一座城市。

1.价值引领

从城市微纪录片的发展趋势看,主流文化的价值引领需要微纪录片用较短的时间触碰心灵深处,产生共情。为人们呈现具有“文以载道”的普适价值认同的城市故事,建构充满时代美感的城市意象。

2.技术引领

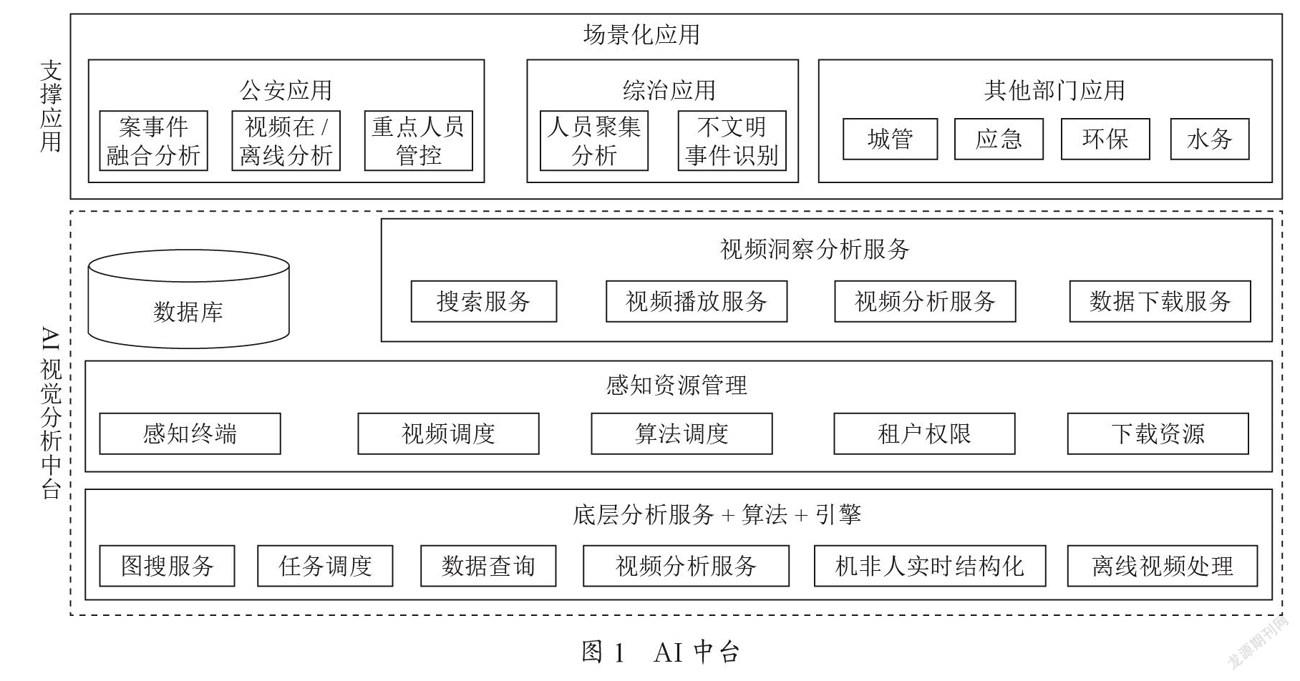

智能手机和网络通信技术催生了微纪录片,不夸张地说,微纪录片天然就有拥抱新技术的基因和强烈的内驱动力。央视、腾讯、优酷等头部微纪录片制作机构不遗余力地运用人工智能(AI)、虚拟现实(VR)、大数据、云计算、3D建模、数字传拓、CG动画、AR等数字影像技术等为代表的新技术。例如,国内“首部8k制作冰雪科技系列纪录片”——《点燃心中的美好》上线,聚焦北京冬奥会上各个项目的AI实践运用,向受众揭秘冬奥技术,展现中国力量和民族智慧。

3.传播引领

微纪录片城市意象要想做到主流文化传播引领,首先要使其在央视频、人民数字、学习强国、新华影像等平台上的传播力强大起来。其次,要融合腾讯、优酷、芒果TV等为代表的视频网站,联动“圈粉”Z世代。最后,要联合以“一条”“二更”等为代表的自媒体平台以及广大UGC用户,自发组织生产优质的城市微纪录片。

(二)在空间维度下共忆、共记地方之城

有学者指出,影视作品里的城市空间并非是现实世界的直接反映,它是想象、夸张以及隐喻的合力制作。[5]城市要从区域走向全国,在固守自身文化特色的同时,要兼容其他地方文化,花大力气在城市文化记忆里做文章。

1.提高文化辨识度

目前,在融媒语境和电子游戏思维的影响下,很多人的空间感由现实转向虚拟,云旅游、云打卡受到他们的追捧。这倒逼着微纪录片里的城市影像要有较高的文化辨识度,这种辨识度唤醒、建构了一些人的地方文化记忆。苏醒的文化记忆和媒介体验又激发了个体到实地一游的亲身体验。纪录片扮演了从“实→虚→实”所形成的一个良好的城市文化建构、追忆的循环介质。

2.系列化+人物故事化

梳理近些年关注度较高的城市微纪录片,成系列的片子在时长和规模以及内容的广度、深度上占有优势,比较容易让用户接受、点赞和转发,同时引起业界、学界的关注和研讨。微纪录片的创作者们要充分认识到“众口难调”“时长规模优势”等影响纪录片关注度的常识性因素。在系列化的基础上,片子要把摄制的重点放在“围绕人物讲故事”上。

(三)在城市空间共创、共享都市生活

在专业人士看来,大部分草根群体摄制的城市微纪录片就是一段视频加音乐的“半成品”。随着人们媒介素养的提高,智能剪辑技术的迭代升级和普及,草根人士的摄制能力在智能技术的加持下将得到一定程度的提升。

1.从玩具到镜像再到艺术的进阶之路

保罗·莱文森在《玩具,镜子和艺术:化之变迁》中指出媒介演进三阶段:玩具→镜子→艺术。若以这一观点审视草根文化视域下的城市微纪录片的发展态势,可以得出这样的结论:草根味的城市微纪录片处在镜子阶段。片子的创作者们把城市景观、美食文化、城市精神等城市意象置入镜子里,通过镜子里的城市与现实互动,表达现实中的美好、希望、痛苦、欲望等。

2.日常审美化的修正

迈克·费瑟斯通在《消费文化与后现代主义》中,给出了“日常生活审美化”美学命题的确切定义:“审美活动超出艺术、文学等传统审美领域范围,逐渐渗透到日常生活中的一种文化现象。”[6]草根文化气息的城市微纪录片把大众日常生活的衣食住行、创业、求职、问医、读书、品茶等,都以通俗、亲和、娱乐的审美特质进行呈现。在某种程度上,草根文化的“微审美”逐渐消解了艺术作品的“阳春白雪”之旨趣,造成了高雅文化和艺术“下里巴人化”,进而消解了艺术与日常生活之间的界限,导致艺术日渐庸俗化、消费化。在主流文化的影响带动下,城市微纪录片必将修正其“微审美”,回归艺术之美:片子在悦目悦耳的基础上,更要悦心悦意、悦神悦志。

四、结语

在城市历史中,记忆的活动从来都没有停止过。每个人、每件事物都在记忆,同时也在经历被记忆(和重新记忆)的过程,它们在城市的范围中记忆与共。可以说,城市是“靠记忆存在的”。[7]在对城市的电子记忆过程中,微纪录片记录了变迁中的城市并与城市记忆与共。新技术的不断涌现,创作人群日益年轻化,微纪录片向直播、综艺节目的跨界等冲击着记录的摄制理念。面对新技术、新变化、新冲击,城市微纪录片要勇于革新,积极拥抱新技术,让微纪录片中的城市意象在电子记忆中焕发出勃勃生机。

参考文献:

[1]俞正梁,等.全球化时代的国际关系[M].上海:复旦大学出版社,2000:54.

[2]哈拉尔德·韦尔策.社会记忆:历史回忆传承[M].季斌,王立君,白锡堃,译.北京:北京大学出版社,2007:6.

[3]周建明,刘畅.文化生态保护区理论与实践[M].北京:中国建筑工业出版社,2016:6.

[4]金民卿.现代移民都市文化[M].深圳:海天出版社,2005:5-6.

[5]陈晓云.中国城市:中国电影与城市文化(1990—2007)[M].北京:中国电影出版社,2008:31.

[6]迈克·费瑟斯通.消费文化与后现代主义[M].刘精明,译.南京:译林出版社,2000:56.

[7]刘易斯·芒福德.城市发展史:起源、演变和前景[M].倪文彦,宋俊岭,译.北京:中国建筑工业出版社,1989:75.

作者简介:魏万民,兰州城市学院传媒学院,主任编辑(兰州 730000)。

编校:张如铁