随着现代农业的不断推进,蔬菜温室大棚的种植面积不断扩大。传统粗放的水肥管理方式很难满足蔬菜生长的精准需求,容易造成资源浪费和环境污染问题。智能水肥一体化技术的出现,将灌溉和施肥结合在一起,在传感器、自动化控制和信息技术的支持下实现了水肥的精准供应,这对于提高蔬菜种植效益,促进农业的可持续发展具有重大意义。本研究聚焦智能水肥一体化技术于蔬菜温室大棚的应用。阐述该技术原理与系统构成,分析其在精准施肥浇水、提高蔬菜产量品质、节约资源及降低人工成本等方面优势,探讨应用中面临的问题与解决对策,为蔬菜温室大棚种植现代化与高效化提供技术支撑与实践指导。

一、智能水肥一体化的原理及系统组成

智能水肥一体化技术集传感器技术、自动化控制技术、数据通信技术和农业种植科学于一体,是现代农业科技中的一项卓越成就,其目的是给蔬菜温室大棚水肥管理提供准确、有效的解决方案。其技术原理是建立在准确掌握蔬菜整个生长周期中水分、养分的需要规律上。通过多种传感器对蔬菜生长环境的关键数据进行实时采集,主要有土壤湿度、土壤养分含量、空气温度、空气湿度和光照强度。将上述数据快速传送到中央控制系统中,该系统根据内置作物生长模型及算法进行深度分析和数据处理,以确定蔬菜目前生长状态需要的准确水肥量及灌溉施肥最佳时期。例如,在传感器探测到土壤湿度小于蔬菜适宜生长阈值时,并结合快速生长期作物需水大这一模型进行评判,则系统开始灌溉程序;同时,根据土壤养分传感器提供的氮、磷、钾等元素的含量反馈,并与该生长阶段蔬菜对养分的标准需求进行对比,能够精确地计算出需要补充的肥料种类和数量。

本技术系统构成包括如下关键组成部分。一是传感器网络——一个完整的系统“感知触角”,土壤湿度传感器大多是利用电容式或者电阻式的原理,测量土壤的介电常数或者电阻的变化来反映湿度的变化,精度可以在±1范围内;利用离子选择性电极等先进技术,土壤养分传感器能够准确地测量土壤中各种主要营养成分的浓度水平。环境传感器例如温湿度传感器和光照传感器能够精确地获得温室大棚气象数据。这些传感器散布在大棚内部不同地点及土壤深度处,构成了全面覆盖的监测网络。还有中央控制系统就像一个系统“大脑”一样。中央控制系统从传感器网络中接收大量数据并采用高级微处理器及复杂软件算法处理数据。其内建作物生长模型建立在大量实验数据与农业专家经验基础上,可针对不同蔬菜品种、生长阶段及环境变化等因素对水肥供给策略进行动态调节。根据西红柿开花期及结果期磷肥、钾肥需要量发生显着变化的特点,该体系可适时调整施肥配方。

二、智能水肥一体化技术在蔬菜温室大棚中的应用优势

蔬菜温室大棚智能水肥一体化技术的运用给蔬菜种植带来很多显着优势,包括提高产量品质、节约资源成本、促进劳动生产效率等各个方面,都促进蔬菜种植产业向现代化方向发展。

就产量与品质提升而言,这一技术优势格外明显,准确的水肥供应,可保证蔬菜各生长阶段得到最合适的营养与水分条件。种子萌发阶段适当的土壤湿度及少量基肥可有效地促进种子迅速萌发、提高发芽率及出苗整齐度。比如生菜种子通过智能水肥一体化技术进行处理后,其发芽时间比传统种植方式可减少1~2d,幼苗也更强壮。当幼苗进入生长阶段时,该系统会根据幼苗的具体生长情况,实时地调节氮、磷、钾等肥料的配比以及灌溉的水量,以促进根系的健康发展和茎秆的健壮。与传统的种植方法相比,使用这种技术可以使蔬菜幼苗的根系数量增加20%~30%,同时茎的粗细也可以增加10%~15%。至开花结果期时,足量而准确配置的磷肥、钾肥可明显提高坐果率及果实品质。以西红柿为研究对象,利用智能水肥一体化的精准管理策略,在其花期可以使坐果率增加15%~20%,同时果实中的维生素C含量也可以提高10%~15%,从而使其口感更加鲜美,并显着提高其市场价值。

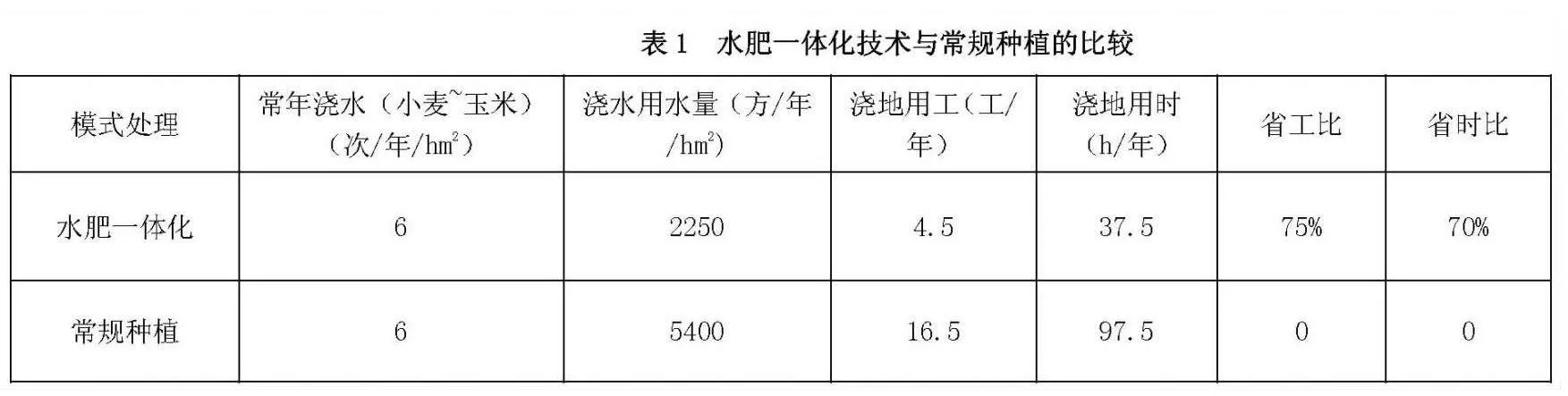

提高资源利用效率,是智能水肥一体化技术另一大优势。传统漫灌、撒施等粗放式施肥方法,在灌溉、施肥等环节浪费了大量水肥资源,传统灌溉方式下水分利用率仅约30%~40%,肥料利用率不足30%。智能水肥一体化技术能够通过精确地控制手段,将水资源的利用率提高到80%~90%,同时肥料的利用率也能提升至50%~60%。灌溉环节采用滴灌或者微喷灌的方式,使水肥直达作物根部,以避免大范围的地表径流及蒸发损失。例如,在一个面积为500m2的蔬菜温室大棚内,通过应用智能水肥一体化的先进技术,每年能够减少20~30m3的灌溉用水,同时还能节约1000~1500元的肥料成本。同时,精准施肥降低了肥料由于挥发和淋溶等对环境的污染,维护了土壤生态环境,利于蔬菜种植的可持续发展。

三、智能水肥一体化技术在蔬菜温室大棚中的应用方法

1、多源传感器的准确布设技术

多源传感器精准布设技术作为智能水肥一体化技术高效运行的基本保障,布设是否科学合理直接影响着整个系统数据获取的准确性及全面性,从而影响着水肥管理的精准度。对于土壤传感器的布设,需要考虑蔬菜温室大棚面积、外形和种植布局。对于面积不大的大棚。例如,200m2以下的可以选择简单的均匀分布方法。在大棚的中央以及四个角落分别设置土壤湿度传感器和土壤养分传感器,每个传感器间隔3~5m。该布设方式基本能反映大棚土壤水分、肥力总体情况。比如在栽培叶菜类的小棚里,利用这些分布均匀的传感器就能及时地监测土壤湿度对蔬菜生长的适宜性,以及土壤养分的平衡与否,以适时调整水肥供应策略。

对于面积相对较大的大棚,如果面积超过500m2,那么应该采取分层和分区相结合的布局策略。在垂直方向上,土壤传感器被放置在地面以下的10cm、20cm和30cm位置。这是由于不同蔬菜根系生长阶段吸收不同深度土壤水分、养分能力的差异所致。例如,当种植如黄瓜这样的深层根系蔬菜时,其根系在生长的早期主要分布在20cm以上的土壤中,但到了结果期,它们会深入到30cm以下的土壤中。分层布置传感器,能够准确把握不同土层土壤状况。从水平方向看,大棚被分割成多个区。例如,按种植行或者种植区进行分区,每一个区都有一组土壤传感器来关注该区土壤变化。由于棚内接近进出口或者边缘位置处通风、光照等情况不同于棚内中央区域,因此土壤水分蒸发及温度变化也会有所不同。采用分区布设传感器的方法,能够及时发现上述差异,并作出相应的调整。作物生长传感器的布设应根据蔬菜种植品种、种植密度、生长周期等特征进行。对种植密度大的蔬菜,如小白菜和生菜,可以通过定点抽样检测。在大棚里选取多个有代表性的监测点,各监测点安装图像采集设备及作物生理指标传感器。图像捕捉设备被放置在距离农作物顶端0.5~1m的位置,其主要功能是获取作物冠层的清晰图像,并对作物的株高、叶面积指数等生长数据进行分析。为了精确地监测作物的生理状况。例如,叶绿素传感器和光合速率传感器,建议每2~3株作物配置一个这样的传感器。如在生菜栽培大棚里,采用定点抽样监测的方法,可以及时发现生菜叶片黄化和生长迟缓的现象,并与土壤传感器的数据相结合,判断是否由于水肥不足或病虫害引起,以便有针对性地采取措施。

对于生长周期较长、株型较大的蔬菜。例如,西红柿和茄子,需要结合分布式监测和重点监测的策略。将若干图像采集设备及作物生理指标传感器均匀布置于大棚里,同时将西红柿开花结果等关键生长部位以及茄子顶部生长点等处安装有专用传感器,以更加准确监控作物生长发育进程。以西红柿大棚为例,利用西红柿植株表面设置的传感器可对西红柿开花数量和果实膨大速度进行实时监控,精准施肥浇水,保证西红柿各生长阶段获得最佳水肥供给,为增加产量、提升质量奠定基础。

2、水肥混合比例的智能化控制技术

基于多源传感器所采集数据和蔬菜生长具体要求的水肥混合比例调控技术,是智能化水肥一体化技术中最核心的一环,利用智能算法对肥料和灌溉水掺混比例进行准确计算和动态调节,从而达到水肥资源有效、准确供应。这一技术关键是要构建一个完整的蔬菜营养需求模型,在不同的生长阶段,各种蔬菜品种对氮、磷、钾等关键营养元素以及中微量元素的需求存在明显的差异性。以蔬菜苗期为例,通常需大量氮肥以促进植株迅速生长和叶片形成,而磷肥、钾肥比较缺乏;但开花结果期需加大磷肥与钾肥配比,促进花芽分化,提高坐果率及果实品质,氮肥需要量较为平稳或略减。以黄瓜生长阶段为研究对象,其在苗期对氮、磷、钾的需求量大约是4 ∶ 1 ∶ 3的比例;开花期配比改为3 ∶ 2 ∶ 4;结果期则按2 ∶ 3 ∶ 5的配比进行。这些准确的营养需求模型为智能控制水肥混合比例提供科学依据。

实际应用时,智能水肥一体化系统利用土壤传感器及作物生长传感器采集到的实时数据,并结合事先构建好的营养需求模型,采用智能算法对其进行了复杂地计算和分析。当土壤湿度传感器侦测到土壤中的水分含量降低到某一特定阈值,系统会立即启动灌溉命令,并依据作物生长传感器获取的生长阶段数据。例如,植株的高度和叶子的面积、有无开花结果等,并根据土壤养分传感器所反映的土壤肥力状况来推算需要补充氮肥、磷肥和钾肥的具体数量。例如,若土壤肥力检测结果表明土壤中氮多而磷钾少,作物在开花期时,该体系降低氮肥添加量,提高磷肥、钾肥配比,保证肥料供应准确匹配作物需求。智能水肥一体化系统为达到准确水肥混合的目的,安装有高精度施肥泵及先进肥料计量装置,施肥泵有能力根据系统的指令来精准地控制肥料的注入量,其流量调整精度能够达到0.1L/min,从而确保肥料和灌溉水能够按照预定的比例进行均匀混合。肥料计量装置能够对注入的肥料量进行实时的监测和反馈,它使用先进的电磁流量计或质量流量计,其测量精度可以达到±0.5%,可对肥料注入量进行精确测量,避免肥料加入过多或者过少。搅拌时,该体系还设有高效搅拌装置,使得肥料能够完全溶于水并搅拌均匀,避免肥料沉淀或者局部浓度过高,确保每棵蔬菜收到均匀的肥料。另外,在水肥混合比例的智能控制技术中也充分考虑到环境因素对蔬菜作物需肥量变化的影响。高温强光天气情况下,蔬菜作物蒸腾作用加强,水分散失加速,而光合作用受到一定程度影响。这时系统将适当加大灌溉水量来补充水分的流失,而肥料混合比例则随光合作用所需营养元素的改变而进行调节。比如在夏季气温较高时,对叶菜类蔬菜来说,由于气温较高、光照较强,叶片氮代谢较快,所以系统增加氮肥供给,有利于叶片迅速生长与恢复;在处理果菜类蔬菜时,除了确保磷和钾的供应外,还会适当添加一些中微量元素肥料。例如,钙、镁、硼等,以提高果实的质量和抵抗逆境的能力。智能水肥一体化技术根据环境因素进行动态监测与分析,可实时调节水肥混合比例以满足蔬菜作物不同环境状况下的生长需要,使水肥利用效率最大化,蔬菜的产量品质得到改善。

3、灌溉压力优化技术

灌溉压力优化技术是智能水肥一体化系统中具有重要地位的技术,通过对灌溉压力进行科学合理的调节来保证水肥混合液可以均匀混合,并将其稳定运输至每株蔬菜作物根部,也避免由于压力不当而导致的灌溉不均、水资源浪费、破坏作物及灌溉设施等系列问题。

蔬菜温室大棚内不同灌溉方式下灌溉压力需求不同。对滴灌系统而言工作压力一般比较小,通常为0.1~0.3MPa。水肥混合液在此压力区间内能以较慢且平稳的滴速由滴头喷出,准确滴入蔬菜作物根部附近土壤,并形成一个个局部润湿区,利于根系有效吸收水肥。如果灌溉压力过大,则滴头出水量将增加,这就有可能引起水在土中产生径流,既浪费水资源,又有可能使土中养分随着水流而损失;如果压力太低,滴头就会发生阻塞或者出水量太小而不能满足作物需水。为此,智能水肥一体化系统以滴灌方式为研究对象,安装高精度压力传感器对灌溉管道内部压力进行实时监控,监测数据传送到中央控制系统。中央控制系统根据预先设定的最佳压力值和实时监控数据,自动调整水泵转速或者打开压力调整阀门,使得灌溉压力始终处于合适范围。例如,在用于种植草莓的温室大棚里,通过使用滴灌系统并精确地控制灌溉压力,可以使草莓的果实尺寸更加均匀,品质也更加优良。与传统的漫灌方法相比,这种方式还能节约50%~60%的灌溉用水。微喷灌系统灌溉压力比滴灌系统略大,通常为0.2~0.4MPa,微喷灌喷头可使水肥混合液均匀喷洒到作物上,呈微小水雾状,模拟出自然降雨效果。在该压力区间,水雾可完全覆盖作物叶面及根部附近土壤,不仅给作物供水,还可对棚内空气湿度及温度进行一定的调节。智能水肥一体化系统用于微喷灌时,也是借助压力传感器来实时监控压力的变化,通过智能控制算法动态优化灌溉压力。如夏季高温干旱期间,为使蔬菜作物冷却增湿、补水,微喷灌系统可以适当增加灌溉压力、增加水雾的覆盖范围及喷洒量;但在潮湿或温度偏低的天气情况下,要减轻灌溉压力和减少喷水,以防棚内湿度过大造成病害。通过该灵活的灌溉压力优化策略使微喷灌系统能较好地满足不同气候条件及蔬菜生长需要,改善灌溉效果及水资源利用率。

智能水肥一体化在蔬菜温室大棚中的应用具有广阔的发展前景。尽管存在问题,但通过各方的共同努力,问题可以逐渐得到解决。随着科技的不断提升和普及,必将大力促进蔬菜温室大棚种植向着精准化、智能化和高效化的方向迈进,从而达到农业经济效益和生态效益的共赢,对保证蔬菜供应和农业的可持续发展作出了巨大贡献。

(作者单位:246003 安徽省安庆市宜秀区农业技术推广中心)