近年来,全球气候变化较大,部分地区的水资源逐渐匮乏,农业是支撑我国经济发展的重点产业,农作物种植离不开水分灌溉。在传统农田灌溉模式下,通常采用人工浇灌,水分用量较难把控,较易在浇灌过程中造成水资源浪费。因此,应积极运用高效节水灌溉技术,可在保障农产品生长质量的同时,节省水资源提高农业经济效益。本文重点围绕常见的高效节水灌溉技术进行分析,为农田水利工程提供创新思路,优化完善灌溉技术,促进农业种植可持续发展。

一、喷灌技术

喷灌技术的工作原理在于,运用专业喷洒灌溉设施,将水加压输送至指定农田灌溉区域,水会从喷洒装置的喷头均匀洒出,通过模拟自然降雨,起到农田灌溉作用,为农田提供适量、均匀的水分。喷灌技术能严格控制水量,避免灌溉时出现地面径流和深层渗漏,造成水资源浪费,进而达成高效节水目标。首先,喷灌技术还具有较多优势,目前大部分农田已经实现自动化灌溉作业,喷灌工作无需进行平整土地、沟渠挖掘、畦灌改水等操作,有效减少农田灌溉工作量。其次,喷灌技术的适应力较强,可根据不同农田情况调整喷灌方式,做到因地制宜,对于山丘地区的农田,灌溉优势更为明显,能有效避免出现因灌溉引起的水土流失问题,在保证水分供应的同时,保护农田土壤结构。喷灌技术的节水能力较为显着,部分农田会使用节水型喷头,根据农田地形与农作物布局,合理规划喷头分布,不仅能保证灌溉均匀性,还能将水分精准输送至农作物根部,确保灌溉质量。最后,为保障高效节水,还需合理控制喷灌时间与用水量,结合自然风向、风力控制喷灌操作,若遇风力较大的天气,还需及时停止灌溉,避免影响灌溉效果,造成水资源浪费。以山东某农业示范田为例,该农田种植的农作物为西红柿,西红柿的不同生长阶段对于水分的需求差异性较为明显,为确保灌溉效率,该农田引进了智能自动化喷灌系统。为避免水资源浪费,还为喷灌设备更换了节水喷头,经过优化后,该农业示范田的产量相比传统灌溉提升了25%,水资源利用率提高30%以上,以此体现喷灌技术在高效节水灌溉方面的实效性。

二、滴灌技术

滴灌技术在我国干旱地区的应用效果较好,较适用于丘陵、山区等地势存在坡度条件的农田,滴灌系统由滴头、总管、支管、滴灌管、滴灌控制器等组成。近年来,滴灌技术也在不断创新优化,据统计,滴灌技术可将水资源利用率提升93%左右,可实现农田全方位灌溉,减少水资源在空中的蒸发损失,既能提高灌溉效率,又能避免水资源浪费,应用较为广泛,有助于高效种植各类农作物、蔬菜、果树等。

在农作物种植方面,滴灌是较为常见的农业生产灌溉方式,水资源通过灌溉系统可精准输送至农作物根部,效率较高且风险性较小,可有效避免水分蒸发、流失等问题。运用滴灌技术能保证农作物根部土壤时刻保持湿润,为其生长提供充足的水分,与传统灌溉方式相比,还能防止土壤板结,进一步改善土壤结构,从而增加农作物产量,实现高效节水种植。

在蔬菜种植方面,滴灌技术的优势更为显着,因大部分蔬菜生长周期中,每个阶段的水分需求不同,种植过程中需精准控制供水量。滴灌技术可根据不同种类的蔬菜,结合其生长阶段水分需求,灵活调节水分供应,避免因灌溉量不均衡造成水资源浪费,影响蔬菜生长速度,进而提高蔬菜品质。

在果树种植方面,为确保灌溉效率,应在树苗两侧安装灌水器,运用加压设备将水直接输送至植物根部,提升农田灌溉质量,保证果实发育正常。同时,传统灌溉方式较易因水分过多,导致果树产生病虫害,不仅会影响果树产量,还会降低果实质量。运用滴灌技术,能减少水分与叶片的接触面积,避免水分蒸发或叶片过于潮湿,可降低果树病虫害发生概率,保障果树种植的经济效益。

三、微灌技术

农田灌溉工程应从高效节水的角度出发,运用微灌技术不仅能合理设置定量灌溉,还能根据不同农作物的生长需求,采取加压灌溉方法,将水资源加压输送至灌水设备,直接高压灌入农作物根部,使水分能储存在农作物根部土层中,保持土体湿润,满足其水分需求。微灌系统主要包括水泵、供水管、总开关、过滤器、冲洗阀等设施组成,新型微灌系统还能实现水肥一体化管理,微灌技术与传统农田灌溉相比。节水率可达到50%以上,为发挥最佳灌溉作用。

以小麦种植为例,小麦生长各阶段水分需求不同,且对水分具有敏感性,其质量与产量与水分供应息息相关。在种植过程中运用微灌技术,水资源可通过微灌管道精准输送到小麦根部,与传统种植小麦相比,微灌技术种植的小麦长势更好,因此,微灌技术还被誉为“节水增粮”的小麦种植新模式。并且,针对气候干旱地区,可通过小麦浅埋、科学化微灌,缓解用水矛盾,据统计,某小麦种植基地在使用微灌水肥一体化机械后,与传统种植相比,每亩节肥20%、节水30%,并且机械操作还可节省50%人工成本,种植产量每亩增产6%-11%,节本增效140元以上。

除此之外,微灌技术的适应力较强,适用于各类地形、气候环境,无论是砂性土壤还是粘性土壤,皆可发挥高效灌溉作用。运用水肥一体技术,可满足农作生长过程中的各类需求,为其生长营造良好环境,进而提高农产品产量,粗略计算可增产30%左右,具有较高应用价值,促进实现农业生产经济效益最大化。

四、渠道防渗技术

在建设农田水利工程时,渠道防渗技术是最为关键的施工环节,可有效避免水体渗漏、蒸发等问题,将水资源利用率可提高55%-75%,有效节省水资源,保障农田灌溉效果更为持久。在传统灌溉模式下,没有渠道防渗技术的保障,农田灌溉过程中,水资源渗透较为严重,输水损失率较高,水资源利用率相对较低,难以满足环境节约建设标准。基于此,为促进我国农业发展,应加大农田灌溉渠道建设力度,合理控制灌溉用水量,尽量将水资源损失降到最低。在农田防渗渠道建设过程中,常见的渠道建设类型包括砌石防渗、涂料防渗、沥青防渗等,具有输水快、防止次生盐碱化、调控地下水位、减少渠道维修费等优势。并且,近些年,渠道防渗技术得到农业的广泛关注,因此项技术的适应性较强,被不同地区积极采用,旨在降低水资源渗透损失,提高水资源利用效率。今年4月,央广网发布了关于一篇新疆墨玉县防渗渠建设的文章,文章指出墨玉县乡村农田灌溉渠道大部分为土渠,老化、坍塌、破损现象较为严重,导致水资源浪费、灌溉效率低等问题,制约农业生产经济发展。为改善现状,墨玉县积极参与防渗渠道重建项目,修建5.2公里的防渗渠,不仅显着提升了水资源利用率,还帮助农民改善了农田灌溉条件,使农田灌溉工作更加节水高效。经数据查询得知,采用渠道防渗技术,渠系水利用系数可从传统的0.4-0.5,提升至0.75-0.85,减少水资源渗透损失75%-90%,实现农田高效节水灌溉的农业生产目标。

五、低压灌溉技术

当前,我国农田灌溉方式多以明渠灌溉为主,其缺点在于输水过程中,水资源会渗透到土壤中,造成较大损失,因此,为避免此种情况,提高水资源利用率,应加强低压管道推广应用。低压灌溉技术的工作原理为,在农田内安装输水管网,在水泵的动力支撑下,将水资源输送至灌溉低压灌溉系统中,可精准控制输水量,减少水资源浪费。同时,此项技术还具有显着应用优势,在节能方面,低压灌溉技术能精准控制水流大小,并根据不同作物需求进行设置,减少水分渗漏蒸发损失,通常可节水30%左右;在土地使用方面,因低压灌溉系统管道皆为地埋式安装,对于农田内耕地面积占用比较小,进而保障农田使用面积,可省地5%,增加农民的农业生产经济效益。以北方玉米种植为例,与南方相比,北方地区的水资源较为贫乏,为节省水资源,部分小麦种植会使用低压灌溉技术,使用低压管道实现水分的精准输送。在水分供应充足合理的条件下,可有效提升玉米产量与质量,每亩地可增产20%左右,不仅能进一步提高水资源利用率,还能保障农作物生产质量,为农民带来更高的经济效益,促进农业生产的节能发展。

六、步行式灌溉技术

此种灌溉技术相比之下较为传统,是最原始的浇灌技术延续而来,在农民的实践过程中不断更新优化,是农业种植过程中最常见的一种浇灌方式。与传统放水灌田方式不同,此项技术的操作更为精准,通常由人力进行,使用可携带式集水装备,完成农田灌溉操作,适用于小型农田。随着农业科技的发展,此种步行式灌溉技术也逐渐被农业机械所替代,农民只需操作农业机械,配合对应灌溉设备,使用电能、机械能操控完成高效灌溉工作。此种技术的优势在于节水,通过人工操作可根据不同作物精准控制灌溉量,避免出现水资源浪费情况。并且,通过结合现代化农机设备,在农业种植过程中,无需修建输水渠道,可有效节省土地资源,灌溉时还可根据不同农作物的生长周期选择性灌溉,使灌溉工作更具针对性,以此提升灌溉质量,实现农作物整体增产,提高经济效益。

七、数字化灌溉技术

在新时代背景下,在实现农业机械化的同时,还需不断优化完善各类灌溉设备,促进农田水利工程智慧化、数字化发展,在高效节水灌溉层面,应积极利用信息技术,为灌溉工作赋能,起到智能管控作用。数字化灌溉技术融合了物联网、大数据、人工智能、集成传感器等方面技术,实现高效、节能、精准的灌溉方式。以智慧化农田为例,在水分管理方面,会在农田安装各类传感器设备,如作物生长传感器、土壤湿度传感器、水质检测器等,通过数字化灌溉系统,实时收集农田的温湿度、光照、风速、作物生长情况等方面数据。系统会对数据进行分析,精准判断农田土壤情况,若土壤含水量低于农作物生长标准,会向plc系统下达指令,驱动自动化灌溉程序实施灌溉工作。同时,数字化灌溉系统还可根据不同农作物的生长周期、适应条件等方面因素,智能规划灌溉时长、灌溉量以及灌溉范围,工作人员还可根据实际情况灵活调整,不仅有效提升灌溉效率,还能实现精准、定向的灌溉目标。除此之外,数字化灌溉系统,还能监测田间湿度情况,当湿度超过标准时,为避免引发病虫害,系统会利用传感器计算病虫害发生概率,并制定科学合理的除湿方案,自动打开排水系统,有效控制农田湿度。由农田排出的多余水分,则会被回收至水利工程的沉淀池内,通过过滤形成可循环利用的水资源,用于农田内微灌或滴灌,构建循环灌溉体系,在保障农作物健康生长的同时,提高水资源利用率。为提高数字化灌溉系统性能,还可引进人工智能技术,使灌溉系统操作更便捷、功能更全面,更为精准地调控灌溉水量与时长,有效提升30%-50%节水率,体现数字化灌溉系统在高效节水方面的实效性。

八、雨水集蓄灌溉技术

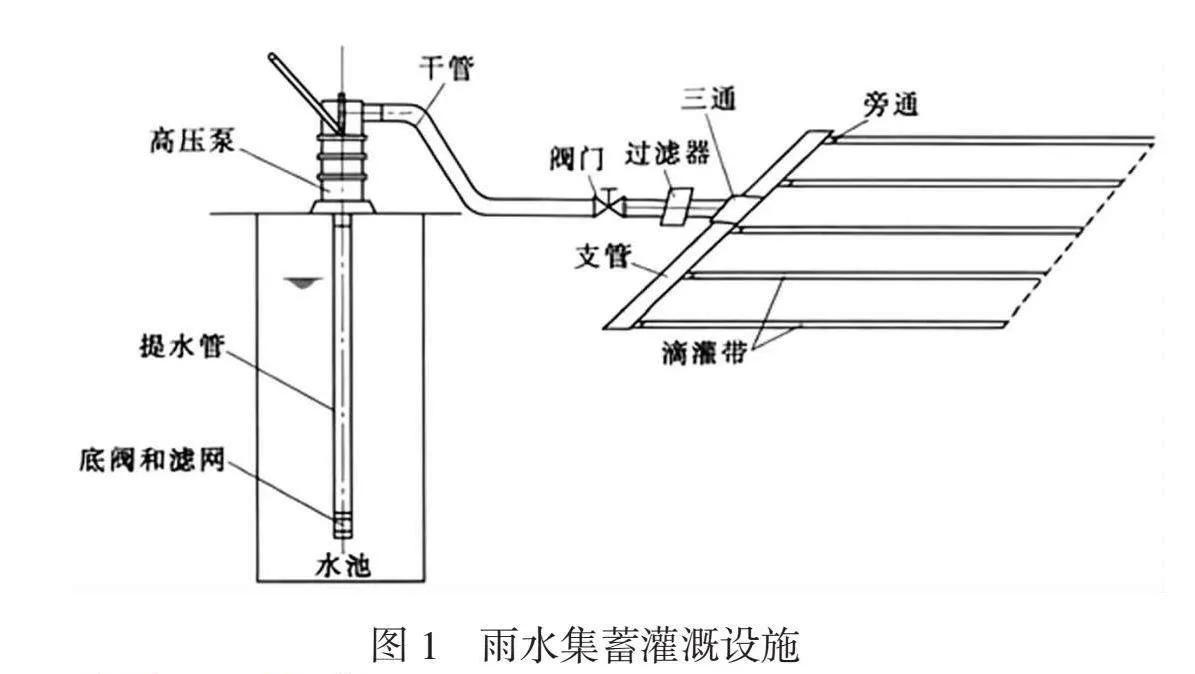

此项技术是一种环保高效的水资源循环利用方式,通过收集、储存、处理雨水,将其用于农业灌溉,不仅能保障农作物水分供应,还避免水资源产生浪费情况。可有效缓解水资源短缺情况,并降低土壤对地下水、地表水的依赖性,对农业可持续发展起到促进作用。雨水集蓄灌溉技术的重点在于收集与储存雨水,应建设雨水收集装置,如雨水收集管道、收集池、过滤设备等。为确保雨水质量满足农作物灌溉标准,应对收集到的雨水进行沉淀过滤处理,将雨水中有害物质、重金属元素等清除,再将处理后的雨水输送至灌溉系统,为后续开展灌溉工作奠定基础。将此项技术广泛应用于农田灌溉,具有易收集、低成本等优势,并且雨水中含有较多营养物质,灌溉农作物也有效提升土壤肥力,改善土壤结构,为农作物提供良好的生长环境。以上海花卉企业为例,该企业建设雨水收集与花田灌溉相结合的高效节水装置(如图1所示),形成高效节约、绿色生态的生产模式。据统计,利用雨水集蓄灌溉技术节省70%人工成本,室外花田每年可节约水资源2.5万立方米。温室内部每年可节约16.5万立方米,极大地降低了灌溉用水成本,在节水利用方面取得显着成效,促进企业绿色环保发展,实现经济效益最大化。

九、薄浅湿晒灌溉技术

在农田水利工程中,薄浅湿晒灌溉技术具有较强的针对性,重点用于水稻种植,因水稻属于水生农作物,生长过程中对水资源的需求量较大。且水稻不同生长周期的水分需求也具有差异性,若不能采取科学合理的灌溉方式,较易造成水资源浪费。因此,为保障水稻高质高产,应运用薄浅湿晒灌溉技术,针对水稻不同生长周期开展针对性灌溉工作。如,在水稻返青期,灌溉方式应采取潜水灌溉,合理控制灌溉频率,促进其快速生长,避免水分过多引发病虫害。在水稻分蘖盛期,对于水分需求增加,应做好灌溉水分供应,保持土壤湿润,后期对于水分需求明显下降,此时应停止灌溉,并加强田间通风,确保水稻能得到足够的光照,进行晒田操作。再如,当水稻处于开花期,对水分的需求也会随之减少,此时应降低灌溉频率与灌溉量,保持浅水灌溉即可;待水稻生长迎来乳熟期、黄熟期,应根据水稻实际生长情况,动态调整田间灌溉方案,防止水分供应不规范影响其产量。水稻是我国重要的粮食作物之一,为提高其经济效益,应从前期栽种再到成熟收获,做好这期间的每一个生长阶段的灌溉工作,运用薄浅湿晒灌溉技术,能在满足水稻水分需求的前提下,合理管控用水量,避免盲目灌溉造成的水资源浪费,以此实现水稻高产,提高水资源合理利用率。

总而言之,在农业生产过程中,灌溉是重要的环节之一,不仅影响农作物生长质量,还与农民的经济效益息息相关。通过不断总结经验,创新农田灌溉技术,规范灌溉流程,既能保障水资源利用率,又能降低灌溉人工成本与水资源成本支出。相关部门应加大高效节水灌溉技术的推广工作,实现能源节约的生产目标,促进农业绿色可持续发展。

(作者单位:256655 山东省滨州市滨城区杨柳雪镇人民政府)