摘" 要:随着科技的飞速发展和教育信息化的全面普及,如何对高中信息技术课堂教学过程进行有效研究和分析,让其进一步完善是一个很重要的问题。文章选取高中信息技术两门相同理论课和两门相同实操课进行“同课异构”分析,通过反复观看课堂教学视频,并运用Python和S-T分析法分析其课堂教学模式以及教学中存在的问题,最后针对理论性课程和操作类课程分别给出相关改进建议,为信息技术教师提升课堂教学效率和自我发展提供参考和建议,促进信息化教育课堂的发展。

关键词:高中信息技术;S-T分析法;Python;课堂教学分析

中图分类号:TP391;G43" " 文献标识码:A" 文章编号:2096-4706(2024)09-0173-06

Analysis of Classroom Teaching Based on Python and S-T

—Taking High School Information Technology Classroom as an Example

WANG Guixia, LIU Xinghong, ZHANG Suwei, LI Yixue, QIN Shouyuan

(School of Computer and Information Engineering, Hubei Normal University, Huangshi" 435002, China)

Abstract: With the rapid development of science and technology and the comprehensive popularization of information technology in education, how to effectively study and analyze the teaching process of high school information technology classroom and further improve it is a very important issue. In this paper, two identical theory courses and two identical practical courses of high school information technology are selected for the analysis of “the same class with different structures”, and the classroom teaching modes and problems in teaching are analyzed by watching the classroom teaching videos repeatedly and applying Python and S-T analysis method. Finally, it gives relevant improvement suggestions for theoretical courses and operational courses respectively, provides reference and suggestions for IT teachers to improve the efficiency of classroom teaching and self-development, and promotes the development of information technology education classroom.

Keywords: high school information technology; S-T analysis method; Python; classroom teaching analysis

0" 引" 言

在传统教学到信息化教学不断演变的过程中,课堂教学一直都是教学活动中一个很重要的环节,包括了教师讲授知识、学生学习知识、师生之间的互动活动。教师的课堂教学行为在很大程度上决定了教学效果和学习效果,运用科学合理的方法对课堂教学行为进行分析,可以帮助教师发现教学上的不足并加以改进、构建良好的课堂氛围和师生关系,对于促进教师的专业发展和提高教学质量具有重要的意义。

Python具有丰富的数据处理、分析和可视化库,如NumPy、Pandas、Matplotlib等[1],能够很便捷地进行大数据分析。S-T分析方法是一种师生行为量化分析法,可以通过图形的方式直观呈现课堂教学中师生行为变化的情况,较科学地分析课堂教学模式。“同课异构”是研究不同教师面对同一教学内容表现出来的不同教学过程的教育比较研究方法[2]。本文以教育公共平台课中选取的两门相同理论类和两门相同实操类高中信息技术课程为例,将其课堂教学行为记录并整理成教学过程观察记录表,形成完整的S-T数据集,然后编写Python代码分析S-T数据集,自动绘制出S-T图和Rt-Ch图,以此为基础从课堂教学模式、课堂中教师和学生行为、师生互动这三个方面对课堂教学进行分析,帮助教师及时调整课堂教学进度,提升教学质量。

1" 高中信息技术课程特点

高中信息技术课程是一门需要将教育理论与实践操作进行融合的综合性课程。在理论层面,信息技术课程契合了构建主义、认知发展和伦理教育理论,强调学生通过积极参与和实际应用来建构知识、培养认知技能以及提高伦理决策力。在实践层面,学生通过项目式学习获得实际经验,亲自编写代码、解决问题,跨学科整合来解决问题和完成任务,并在实际项目中应用科学、技术、工程和数学的知识。

这一综合性课程旨在通过丰富多样的任务情境,鼓励学生在数字化环境中学习与实践[3],还可以激发学生的创新思维和创造力,使学生有机会探索最新的科技成果和前沿技术[4]。在掌握技术基础的同时,能够理解信息技术对人类生活产生的影响,培养信息意识和计算思维,使他们在未来社会中具备技术与伦理并重的综合素养。

2" S-T分析法

2.1" S-T分析法的定义

S-T分析法是对教学过程进行定量分析的典型方法之一[5]。Student-Teacher分析法简称S-T分析法,通过记录和统计课堂中教师和学生的行为,最终用可视化图表的形式对课堂教学进行分析,是一种有效应用于教学过程分析的定量和定性分析方法[6]。这种分析方法把课堂教学行为分成两类:教师行为T(Teacher)和学生行为S(Student)。其中教师T行为的表现有:解说、实验、提问、板书、评价、总结、点名等;学生S行为的表现有:发言讨论、思考问题、回答、实验操作、写练习等。

2.2" S-T分析法的流程

首先选定需要进行分析的课程教学视频或者录像,接着采用一个15 s或者30 s的时间段来记录教学视频中的教师行为和学生行为。在这个时间段内,是教师行为,在表中记录为T;是学生行为,在表中记录为S;是师生交互行为,在表中记录为D,通过这样的方式来获取S-T数据集。

将收集的S-T数据集绘制成相应的S-T图,可以直观地显示出整个教学过程中师生行为随时间的变化以及师生互动的情况[7]。

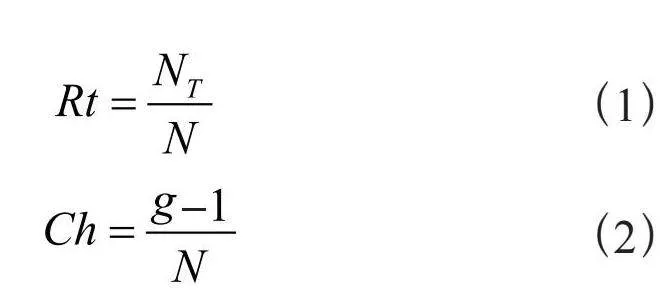

计算出Rt和Ch值,其中T行为占有率Rt表示教学过程中T行为所占有的比例。行为转换率Ch表示教学过程中T行为与S行为相互转换次数与总的行为采样数之比。

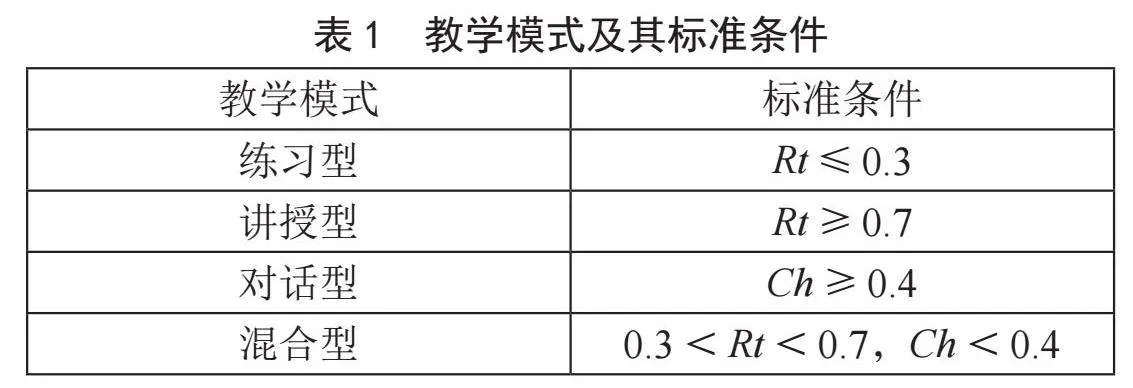

式中,NT表示教师行为数,N表示行为采样数,g表示数据的连数[8]。根据式(1)和式(2)计算出Rt、Ch值,并以Rt为横轴、Ch为纵轴描绘在平面上,以此来分析课堂教学模式。S-T分析法根据Rt和Ch的值设定标准条件,将教学分为练习型、讲授型、对话型、混合型四种教学模式[9],S-T分析法划分的教学模式如表1所示。

3" 数据获取

3.1" 数据介绍

高中信息技术课程旨在培养学生的信息素养,掌握适应时代发展需要的基本技能,增强自身价值和能力[10]。所以学生在学习理论的同时还要进行相关实操练习,为了更精准地分析信息技术课程在实际教学中的情况,本研究选取了理论和实操两类课程。理论类课程内容选自浙教版教材选修3“网络技术应用”中的“计算机网络体系结构”,实操类课程内容选自浙教版教材选修4“数据管理技术”中的“创建数据库新表”。选择理论课两位教师(教师1、教师2)和实操课两位教师(教师3、教师4)作为研究对象,并对他们所教授的相同课程分别进行S-T分析。

3.2" 数据统计

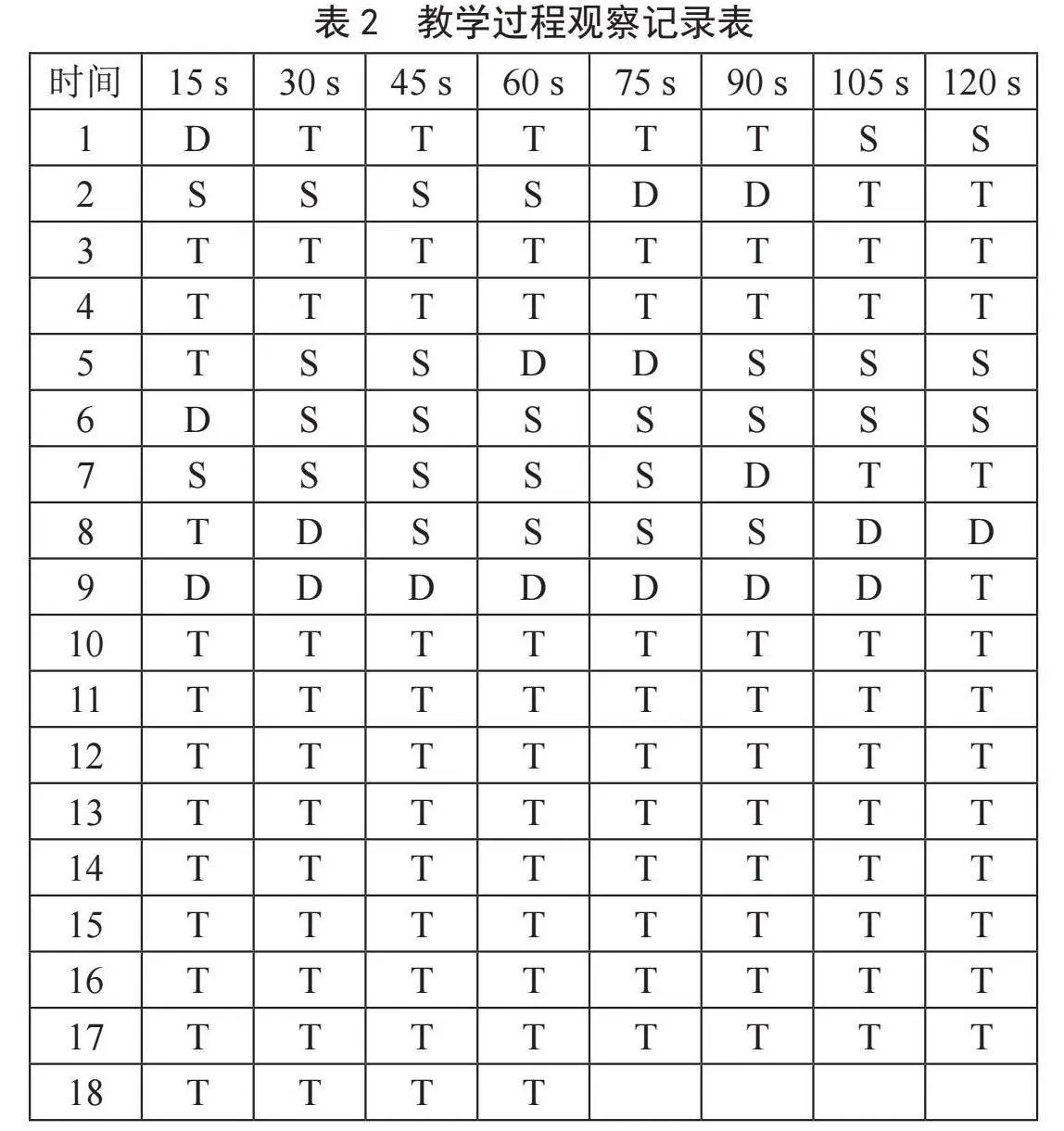

本文作者反复观看教师的授课视频,并按照S-T分析法标准对教师和学生的行为进行记录,整理成教学过程观察记录表,如表2所示。

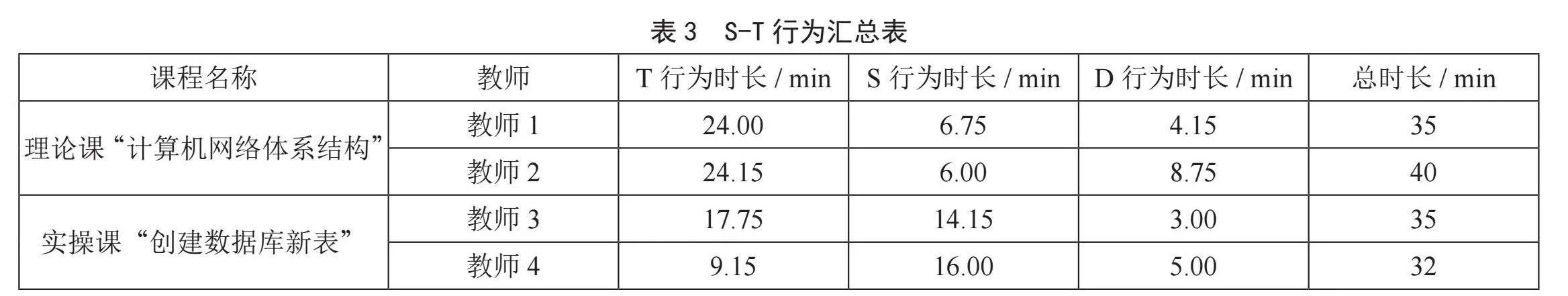

本研究采取15 s的时间段来记录教师和学生的行为,最后进行整理汇总,得到以下数据记录表,如表3所示。

3.3" 数据操作

以教师1的授课视频数据为例进行分析,首先反复观看教师1课堂实录视频,按照15 s时间段进行S-T数据收集,接着用Python程序分析处理数据集,具体操作步骤如下:

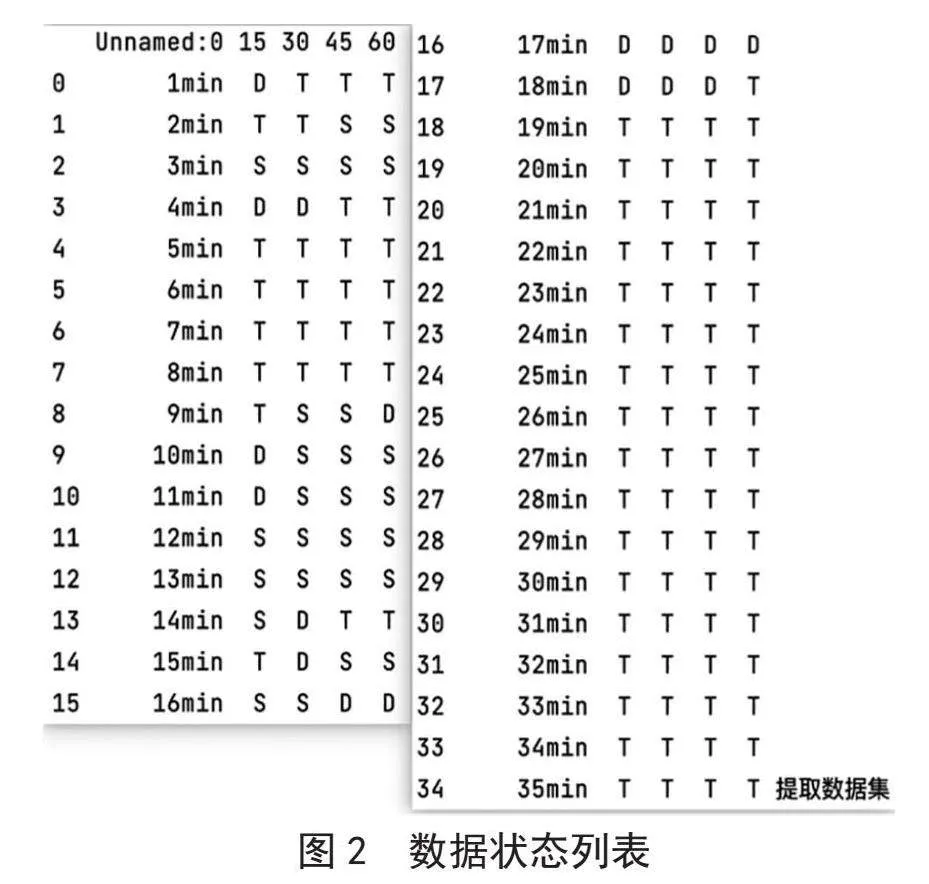

1)进行数据集提取,即把记录教师1教学行为表格进行转换导入到Python程序中,运行结果如图1所示。

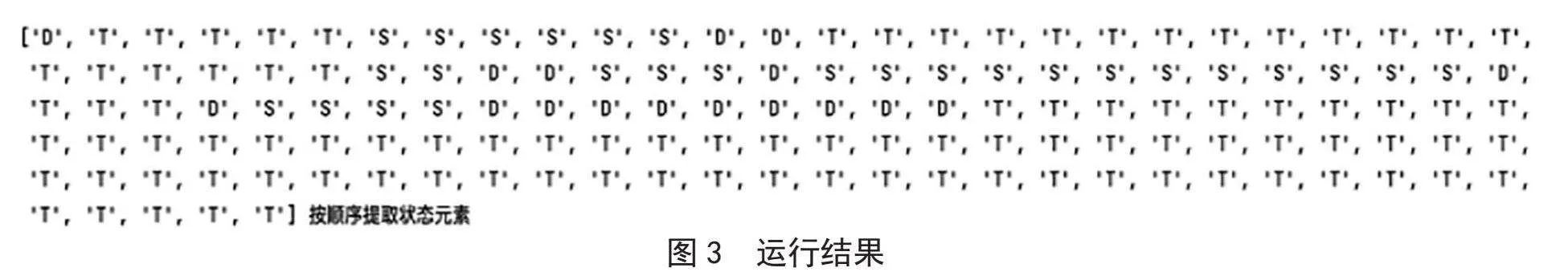

2)提取数据状态列表,删掉文件第一列,并重新定义数据类型,运行结果如图2所示。

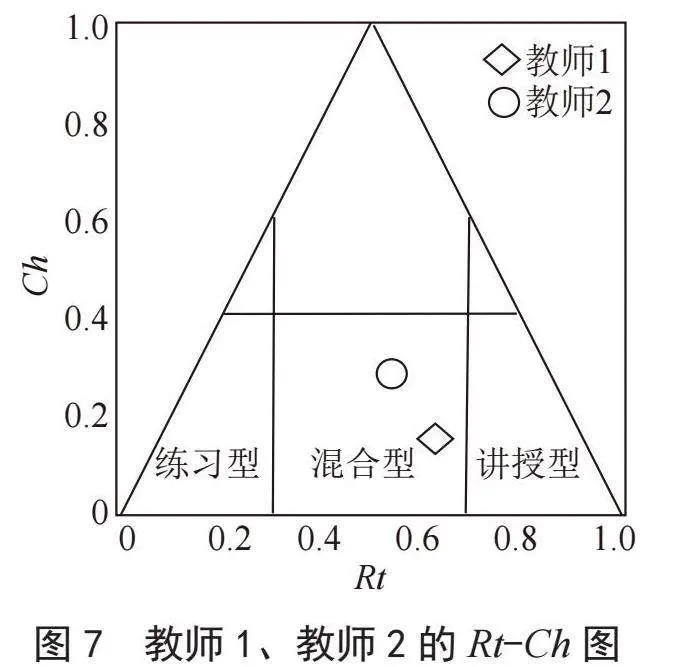

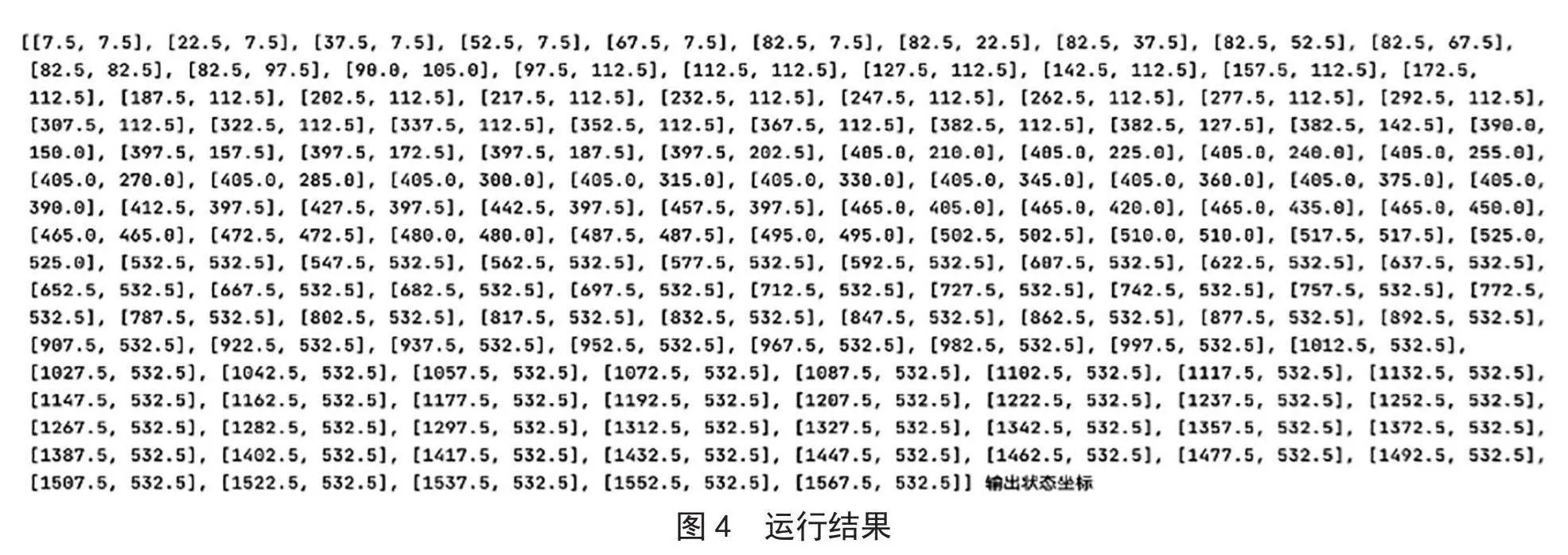

3)按照顺序提取元素,可以得到输出状态坐标,运行结果如图3、图4所示。

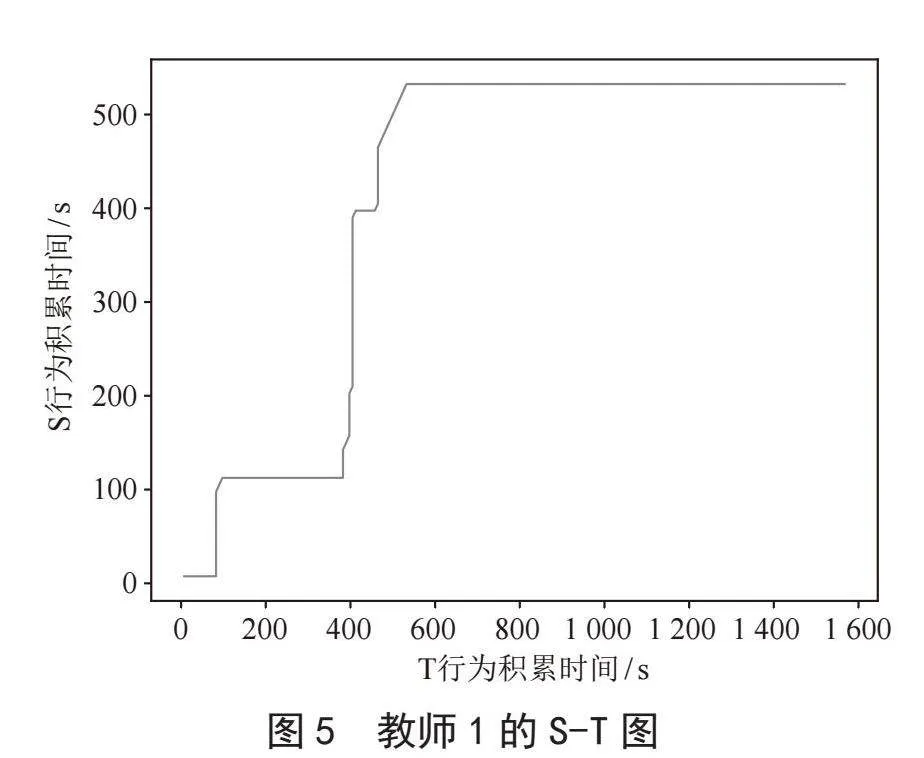

4)设置x、y坐标、属性以及图的字体,最后运行程序即可自动生成S-T图,如图5所示。

4" 数据分析

4.1" 理论课分析

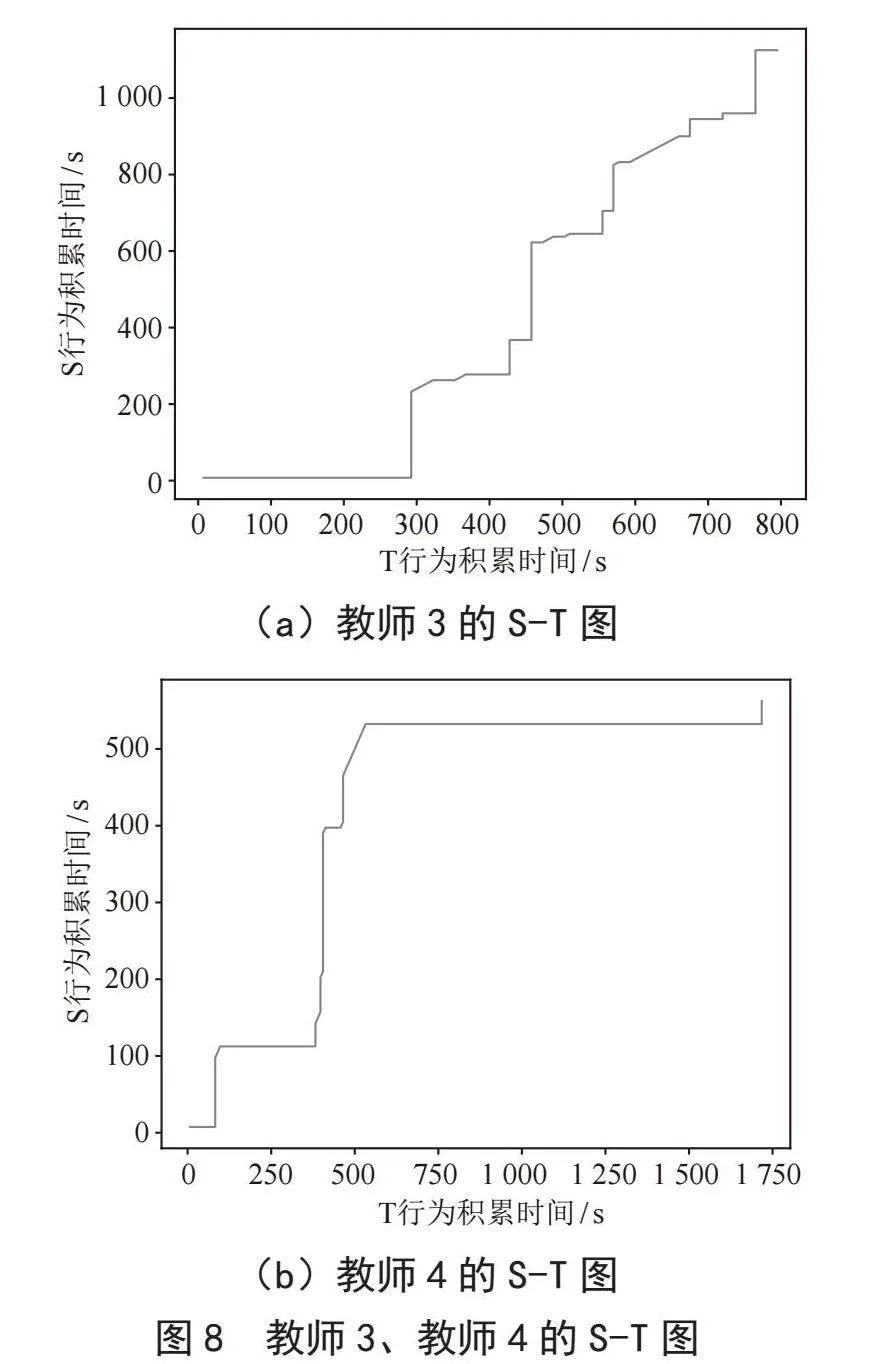

通过上述操作流程可以实现教师行为数据分析,并生成相应教师的S-T曲线,如图6所示。

观察教师1的S-T曲线图可知,教师1在前半段与学生之间互动较多,课堂氛围较好,而后半段就偏向于教师单向授课。在本堂课中,教师1在上课7分钟左右开始给出学习任务,并分小组进行思考讨论。教师对不同小组出现的问题进行针对性指导。讨论结束后,教师点名小组同学回答问题,并进行相应讲解和补充。师生之间互动交替进行,课堂氛围较好,学生学习积极性也较高。但从第20分钟开始都是由教师进行单一讲授,学生以听为主,教师与学生之间几乎没有交流。

观察教师2的S-T曲线图可知,虽然教师2整节课中教师行为占比较大,但观察曲线发现师生之间有短时间连续交叉现象,说明课堂教学活动中并不是由教师进行单一授课,而是教师提出问题,学生进行讨论回答,教师与学生之间积极互动。在本堂课中,教师2首先通过日常生活中的情景进行导入,并把要学习的新知识设置成由简到难的问题,循序渐进地引导学生思考,这样不仅激发了学生的学习兴趣,也使得课堂氛围保持较好,有利于促进学生积极学习。

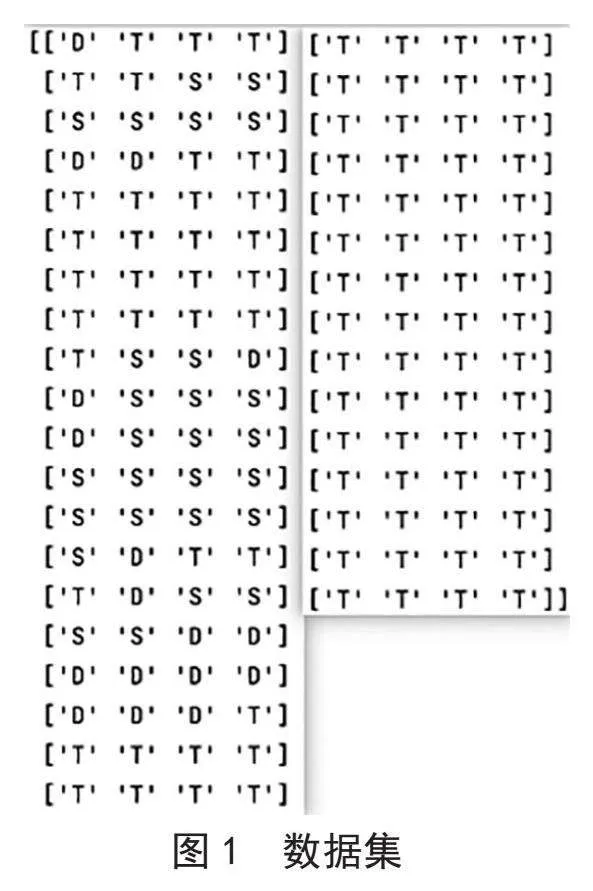

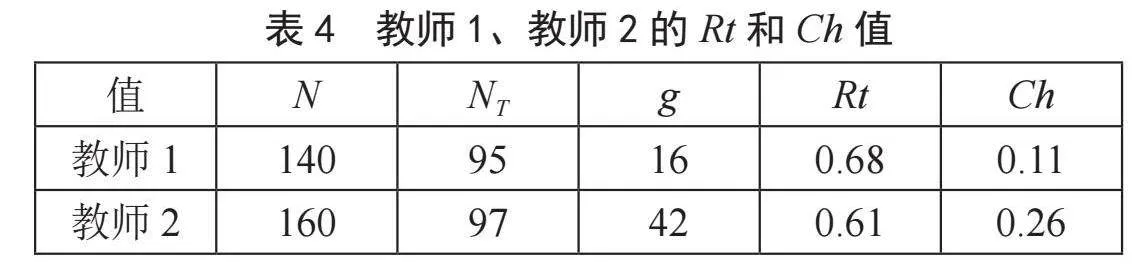

根据数据记录表3中的数值,可以求出Rt、Ch值,如表4所示,再通过求得的Rt和Ch值描绘出两位老师的Rt-Ch图,如图7所示。

4.1.1" 教学模式与教学过程分析

观察Rt-Ch图可知,两位教师都处于混合型教学模式范围内,这种教学模式充分体现了教师作为引导者,学生为主体。

教师1首先提出一个实际情境问题,引发学生思考讨论,不仅激发了学生的学习兴趣,同时也为后续学习内容做铺垫。在讨论完成后,教师1抛出第二个问题,让学生结合生活实际,进行模拟分工,共同完成任务,让学生在完成任务的过程中学习新知,最后由教师1进行详细讲解。

教师2整个课堂采用小组积分制,激发了学生的学习积极性。在导入时通过设置层层递进的问题,逐步引导学生学习新课内容。并巧妙通过提问进行过渡,引导学生分小组进行讨论。讨论结束后,教师2联系实际生活,并运用动画演示讲解知识点,帮助学生更好地理解复杂知识点。在讲解完本节课学习内容后,还设置了课堂练习环节,并与学生一起探讨交流,帮助学生巩固了知识,又检验了学生的掌握程度。最后进行课堂总结,并留下探讨问题让学生进行课后思考。

4.1.2" 课堂中教师和学生行为分析

通过观察课堂行为,教师1先创设情境,引出问题,组织学生讨论,但是由于没有事先讲解这部分知识,部分学生可能会感到不知所措,在讨论时出现注意力不集中的情况。而第二次讨论环节,任务难度大,讨论时间较短,难以引发有效的交流思考。教师2的教学行为相对较好,通过教师提出问题,学生思考讨论回答,最后老师进行补充和讲解。整堂课师生之间互动都比较频繁,教学任务也由简到难,循序渐进地引导学生学习。

4.1.3" 师生互动分析

教师1在课堂前半段与学生交流较频繁,但到后半段就是教师进行单一讲授,几乎没有师生互动,学生会容易出现走神的情况。教师2则通过设置由浅入深的问题,引导学生逐步解决问题;并将大任务划为小任务,规定交流时间,引导学生逐步实践操作、完成任务。在整堂课中始终保持与学生交流探讨,师生互动较好。

通过上述分析,可以发现教师2的讲授方法更适合理论课讲解。

4.2" 实操课分析

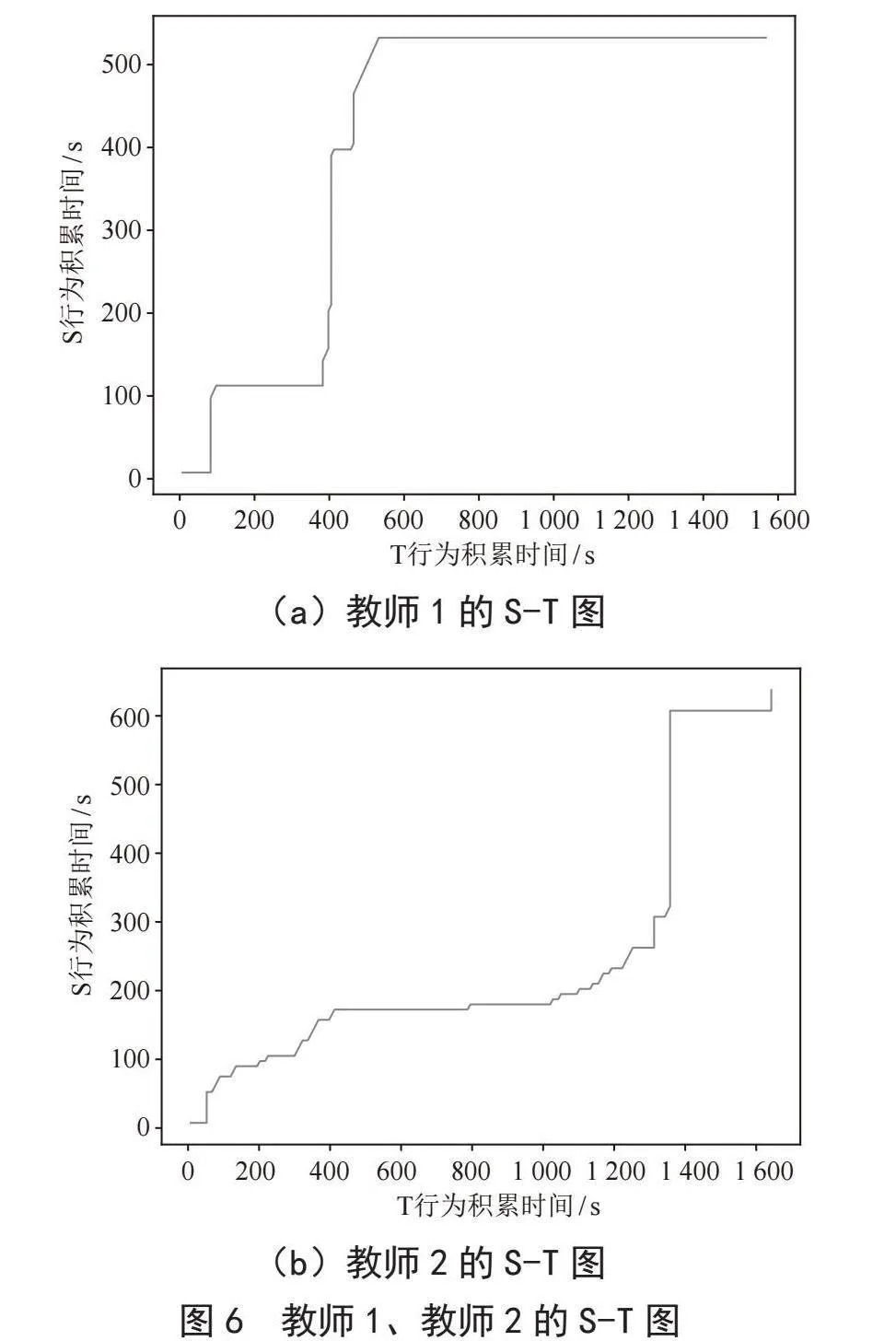

通过上述程序可以实现教师行为数据分析,并生成相应教师的S-T曲线,如图8所示。

观察教师3的S-T曲线图可知,教师3曲线图基本趋向教师T行为。在本堂课中,教师3通过提出问题复习回顾上节课所学知识并引出本节课学习内容,引发学生思考讨论;到课堂后半段,教师3发布学习任务,学生自主操作练习;最后老师进行总结归纳,学生以听为主。

由教师4的S-T曲线图可知,教师4课堂教学中学生行为S占比较高。本堂课中教师4先通过PPT和视频对知识点进行讲解,然后设置4个由浅入难的学习任务,让学生通过观看相应学习视频自主完成操作练习,教师则根据学生操作中出现的问题进行针对性讲解和补充,并及时进行总结说明。

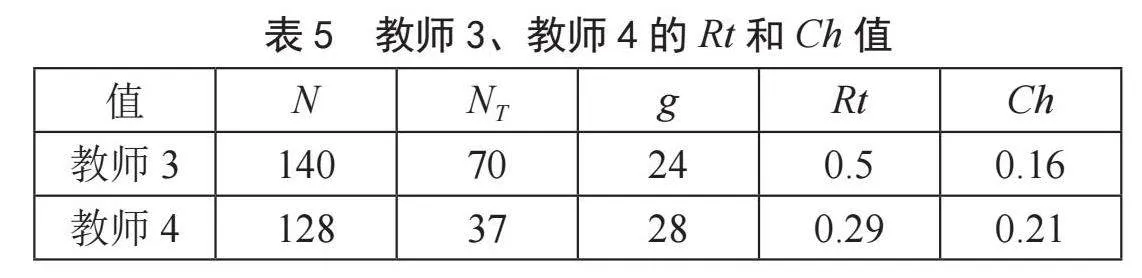

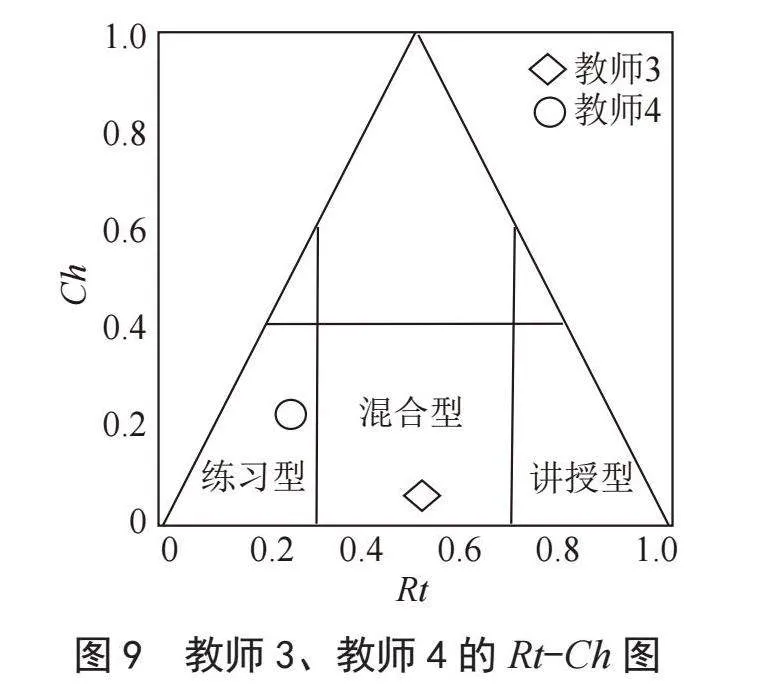

根据教学过程观察记录表,可以求出Rt、Ch值,如表5所示,再通过求得的Rt和Ch值描绘出两位老师的Rt-Ch图,如图9所示。

4.2.1" 教学模式与教学过程分析

根据表中Rt和Ch的值以及Rt-Ch图可知,教师3的教学模式属于混合型,教师4的教学模式属于练习型。

教师3先复习回顾上节课所学知识,然后通过问题导入新课,引发学生思考讨论。接着通过播放视频演示操作步骤,并发布学习任务,让学生自主完成,教师则进行针对性讲解并补充相关知识。随后提出问题,引导学生合作探究,教师总结归纳。最后设置习题检验学生的掌握程度,并进行课堂总结。

教师4先讲解相关知识并用Flash动画进行基本步骤演示,然后设置4个梯度学习任务,让学生跟着视频来自己动手实操练习,教师重在引导,最后教师对本堂课所学知识进行回顾总结。

4.2.2" 课堂中教师和学生行为分析

教师3先提出问题,引发学生思考,接着就让学生通过看书查资料完成任务的方式来学习新知识,但是在这个过程中教师没有进行及时指导,会产生学生不知道从哪开始学习、学习方向发生偏差等问题,导致教学效果不佳。教师4的教学过程更偏向于教师发布任务,让学生自主操作练习,在操作中发现问题,解决问题,收获知识,非常符合实操课特点。

4.2.3" 师生互动分析

教师3几乎一大半课堂都是教师进行单向讲授,而且学生在进行操作的时候,教师缺少相应指导。教师4采用任务驱动法,拿出大部分课堂时间让学生进行自主练习操作。并把大任务划成多个小任务,在学生完成一个任务之后,及时进行交流沟通,较好地引导了学生逐步解决问题,同时也提高了课堂效率。当学生操作时遇到不会的步骤,教师也会进行相应指导和解答。

通过上述分析,教师4练习型教学模式比较适用于信息技术实操课。

5" 结" 论

本研究采用Python技术与S-T分析相结合的方法,对课堂教学进行定量的处理与评价,使最后的结果更加客观科学。

对于理论性课程:

1)教师要进行充分备课,因为大多数学生在此之前对于信息方面的理论知识储备不足,会感觉这些知识枯燥无味。教师应适当补充相关内容,在课程中加入更贴近生活的案例,增强课程趣味性。而且信息技术中专业名词较多,理解起来较难,教师应思考怎么更通俗易懂地讲解这些知识,让学生更容易理解。

2)要多开展综合性活动(如讨论、辩论),促进师生之间互动,让理论课教学的课堂“活”起来,营造良好的学习氛围。

3)要把握好教师行为与学生行为之间的平衡,不能整节课都是由教师进行单一讲授,或者出现学生之间交流时间过长或过短的现象。

对于操作类的课程:

1)教师可以采取多元且有效的教学机制,如开展小组合作、小组评分等活动,来了解每一个学生的能力和水平。这样可以充分挖掘学生的优势和问题,帮助学生不断改进,逐步成长。

2)教师要积极联系身边的事物,贴近生活,激发学生的学习兴趣。最后教师要根据学生的学习情况,选择合适的教学方法和手段,来引导学生进行信息技术实践,让学生感受到信息技术的魅力。

参考文献:

[1] 吴敏.Python在大数据分析中的应用及其挑战研究 [C]//第七届创新教育学术会议论文集.太原:社会科学文献出版社,2023:270-271.

[2] 孙德芳.同课异构:教师实践知识习得的有效路径 [J].天津师范大学学报:基础教育版,2012,13(3):22-24.

[3] 李锋,赵健.高中信息技术课程标准修订:理念与内容 [J].中国电化教育,2016(12):4-9.

[4] 巩昕,张聪品,王艺,等.高中信息技术课程算法思维评价模型探究 [J].教学与管理,2023(24):104-108.

[5] 傅德荣,刘清堂,章慧敏.教育信息处理 [M].北京:北京师范大学出版社,2021.

[6] 刘云,苟琳.S-T分析法在地理课堂教学模式分析中的应用 [J].地理教育,2013(6):59-60.

[7] 程云,王艳丽,王锋,等.基于课堂教学行为云的教学模式分析方法研究 [J].现代教育技术,2018,28(5):61-67.

[8] 刘飞,刘雁,黄成云.基于S-T分析法的教学过程对比分析——以网易视频公开课为例 [J].中国教育信息化,2012(11):58-60.

[9] 杨承印,王焕珍.基于课堂观察的教与学言语行为量化分析——以“水的组成”教学为例 [J].化学教育:中英文,2019,40(5):40-45.

[10] 庞敬文,马可心,许晋,等.微认证赋能高中生计算思维培养的结构表征与路径设计 [J].现代教育技术,2023,33(10):63-73.

作者简介:王瑰霞(2001—),女,汉族,湖北黄石人,硕士在读,研究方向:教育大数据与人工智能;刘兴红(1971—),女,汉族,湖北蕲春人,教授,硕士生导师,硕士,研究方向:教育技术学理论与实践;张苏薇(1999—),女,汉族,湖北黄石人,硕士在读,研究方向:教育大数据与人工智能;李逸雪(2000—),女,汉族,湖北孝感人,硕士在读,研究方向:教育测量与评价;覃守垣(2000—),男,汉族,湖北十堰人,硕士在读,研究方向为自然语言处理。