摘" 要:为识别管道中气液两相流的流型,文章提出一种基于小波分析的流型识别方法。构建由水箱、水泵、气泵、测量管路、循环管路和超声检测系统组成的气液两相流流型检测实验装置,以获取气液两相流流型超声检测信号。基于小波分析法对该信号进行处理,并绘制泡状流、段塞流、混状流等各种流型的振幅-频率图像。通过与短时傅里叶变换处理的结果进行对比,证明小波分析法在细节处理上比STFT分析法更加准确。

关键词:气液两相流;超声检测;超声多普勒;小波变换

中图分类号:TP391;TB553" " " 文献标识码:A" 文章编号:2096-4706(2024)19-0011-06

Identification Method of Gas-liquid Two-phase Flow Pattern Based on Wavelet Analysis

LI Xiaogao1, LI Haodong1, CAI Xiao2, WANG Xingguo1, SHEN Guolang1, FAN Yuenong1

(1.School of Mechanical and Electronic Engineering, Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen" 333403, China;

2.CNPC Engineering Technology Ramp;D Company Limited, Beijing" 102206, China)

Abstract: To identify the flow pattern of gas-liquid two-phase flow in pipelines, a flow pattern identification method based on wavelet analysis is proposed in this paper. A gas-liquid two-phase flow pattern detection experimental device consisting of a water tank, water pump, air pump, measurement pipeline, circulation pipeline, and ultrasonic detection system is constructed to obtain ultrasonic detection signals for gas-liquid two-phase flow patterns. Based on wavelet analysis method, the signal is processed and amplitude-frequency images of various flow patterns such as bubbly flow, slug flow, and mixed flow are drawn. By comparing the treatment results of wavelet analysis with Short Time Fourier Transform (STFT), it is proven that wavelet analysis method is more accurate in detail processing than STFT analysis method.

Keywords: gas-liquid two-phase flow; ultrasonic detection; ultrasonic Doppler; wavelet transform

0" 引" 言

气液两相流广泛存在于生产生活中,如何准确地识别气液两相流流型是工业生产和科学研究中的一个重要问题。气液两相流流型会随着管道的结构和形状,流体的流量、流速、压力和传热特性的变化而变化,流型的变化可能引起管道内部的氧化、腐蚀和磨损,增加流体的阻力,形成涡流,降低设备的生产效率,增大安全风险,因此流型识别是多相流研究中的一个重要部分[1]。

流型识别的方法主要有电学法[2]、光学法[3]和流型图[4]法等。电学法是利用电容、电感传感器测量气相、液相之间介电常数(电感或者电阻抗)的变化,从而识别各种流型。Fukano[2]等使用一对特殊电极捕捉流型改变时的瞬时电压,实现了各种流型的识别。该方法虽然能获得较为准确的流型数据,但对设备要求过高,还必须考虑不同管道材料的导电性差异。光学法是利用光学传感器,测量发射光通过不同流型时光路的改变对气液两相流流型进行识别。Revellin[3]等使用高速相机捕捉气液面积改变时产生的不同光梯度,实现了泡状流、段塞流、混状流和环状流的识别。但由于入射光是必要条件,所以该方法在测量不透明管道或不透明液体中无法取得准确的结果。流型图法是一种基于经验的数据分析方法,该方法将传感器获取到的数据进行提取,选择主要参数绘制流型图。Aritomi[4]等人通过模拟沸腾两相流中的瞬时流型建立了单通道回路的流型图对各种流型进行识别。电学法的测量精度低,测量结果的准确性受流体导电性能的影响较大;光学法无法测量非透明管道中流体的流型;流型图法的测量结果受绘图人的经验和主观判断制约,不同的绘图人绘制的流型图存在差异。目前,人们开始研究压差法[5]和超声法[6]等新方法测量相关流体参数后利用信号处理技术进行流型识别,此类方法能够克服电学法、光学法和流型图法等测量精度低、测量场景受限和测量结果随机性较强的问题。

小波分析是一种现代信号处理技术,该方法利用小波函数对信号进行分解和重构。它依靠小波函数的尺度和局部特性,分解不同频率、尺度的信号,从而应用于信号处理、图像处理、模式识别等领域[7-8]。近年来,基于小波分析的流型识别方法引起了学者们的广泛关注。Wei[9]等人利用小波能量熵评估压力传感器提取的气液两相流流型信号,从而证明了湿式除尘器的除尘效率与气液两相流流型的变换密切相关。Tan[10]通过一维和二维小波变换提取电阻层析成像技术得到的气液两相流流型信号的特征,然后将这些特征以支持向量机的算法输入计算机进行处理,从而实现了管道中气液两相流流型识别。

为了解决电学法、光学法、流型图法等流型检测方法随机性较强和不准确的问题,本文提出一种利用小波分析技术识别管道中气液两相流流型的方法,先后对超声检测系统获得的数据进行两次小波变换,从而对各种气液两相流流型进行识别[11]。并且与短时傅里叶变换处理的信号进行对比。

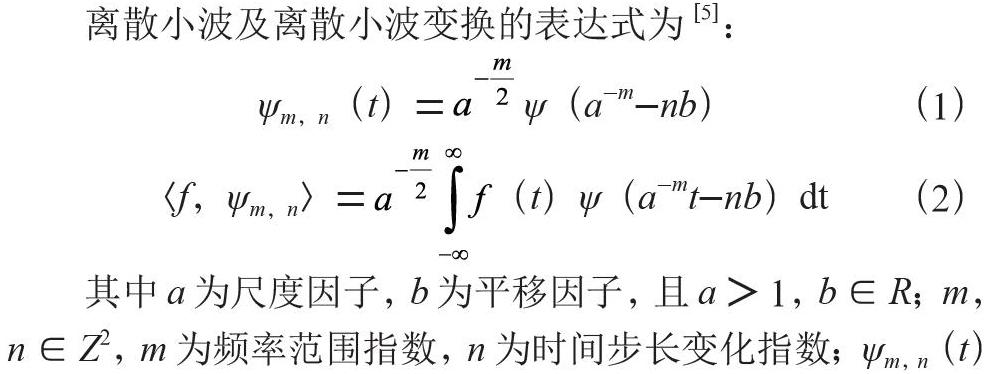

1" 小波分析原理

超声检测系统获取的原始数据中存在大量噪声,需要对其进行预处理。先通过小波去噪法减小噪声对信号的影响,再通过二维连续小波变换将其进行特征提取,以绘制振幅-频率图像,用于识别管道中气液两相流的流型。

1.1" 小波去噪

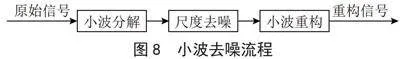

超声检测系统获取的原始信号中的噪声一般为高频信号,小波去噪的目的是消除高频噪声并放大低频有用信号。小波去噪的过程是先通过小波分解将多频混合的原始信号分解成不同频带的子信号,再提取噪声较少或没有噪声的频带信号加以重构。本文采用Mallat[12]算法对检测信号去噪,其过程包括小波分解和小波重构两个部分。

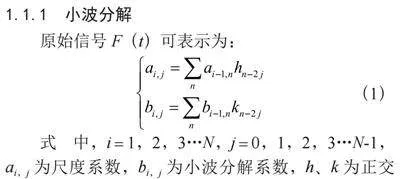

1.1.1" 小波分解

原始信号F(t)可表示为:

(1)

式中,i = 1,2,3…N,j = 0,1,2,3…N-1,ai,j为尺度系数,bi,j为小波分解系数,h、k为正交滤波器,N为采样点数。

1.1.2" 小波重构

小波重构的过程为逆小波变换,就是将经小波变换后得到的信号重新恢复为原始信号。通过小波重构,可以有效地提取和还原信号或图像中的有用信息,并实现对信号或图像的分析和处理,其公式可表示为:

(2)

式中,ai,n为尺度系数,bi,n为小波重构系数。

1.2" 二维连续小波变换

经小波去噪后得到的信号流型特征不明显,还需要将其进行特征提取并绘制振幅-频率图像,本文使用二维连续小波变换进行特征提取,其公式为[13-14]:

(3)

式中,Fd(x,y)为去噪后的信号,x,y为二维信号坐标,a为尺度因子,b为横纵坐标的平移因子,Ψ为小波基函数:

(4)

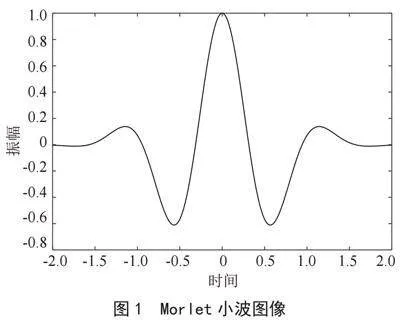

本文选择的小波基函数为Morlet小波[15],其表达式为:

(5)

如图1所示,Morlet小波是一种连续小波,对于超声信号、音频信号、图像信号等非周期信号具有较好的分析效果和较强的适应性,可以看作是一个带宽和中心频率可调的窄带滤波器,常用于信号的特征提取与分析。

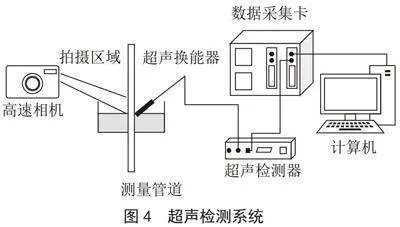

2" 实验装置与检测系统

2.1" 气液两相流流型检测实验装置

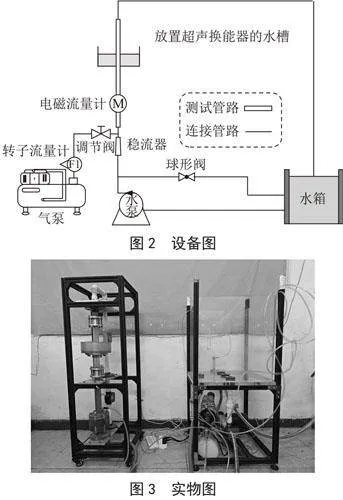

气液两相流流型的改变受到通入液体/气体的流量、流速、温度和管道的内部结构等因素影响。本实验通过控制通入装置内空气的量来控制气液两相流流型的种类,搭建了由水箱、水泵、气泵、稳流器、电磁流量计和管路组成的气液两相流流型检测实验装置。

实验时,先往水箱注入一定量的自来水,再利用水泵将水通入管路形成水循环,最后通过气泵的开合控制通入管路的压缩空气量以实现各种气液两相流流型。设备图和实物图如图2和图3所示。

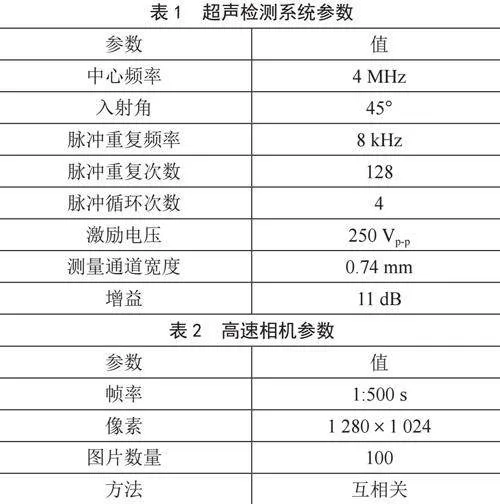

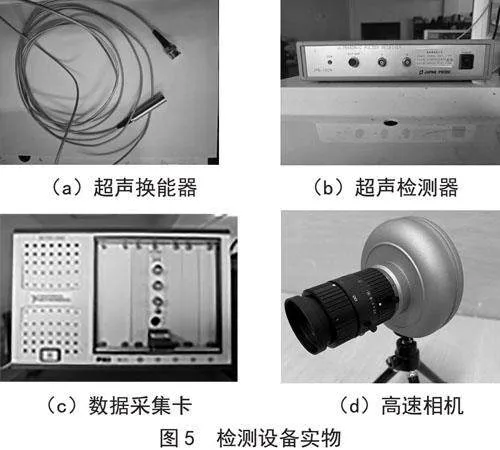

2.2" 超声检测系统

超声法是一种非接触式流体检测方法,它不会对流体产生干扰,并且可以检测不透明液体和管道。本实验使用超声检测系统来检测[16]气液两相流流型,其结构如图4所示,设备实物如图5所示。超声检测系统由超声换能器、超声检测器、数据采集卡和计算机组成。使用透明的亚克力管道作为测量管道,便于利用高速相机拍摄监测点的图像用于与小波分析的结果进行对比。

本实验采用的超声换能器为中国ULSO公司制造的水浸式探头,使用时要置于水中;超声检测器为日本PROBE株式会社研制的JPR-10CN;数据采集卡为美国国家仪器公司的NI PXI-5114;高速相机为台湾衡欣仪表公司的AZ9501。超声检测系统和高速相机的参数分别如表1、表2所示。

检测时,打开超声检测系统,计算机控制超声检测仪产生超声脉冲,然后通过超声换能器向被测区域发射超声波。当超声波在水中遇到散射体(气液接触界面)时会产生反射回波,回波通过数据采集卡采集后储存到计算机。

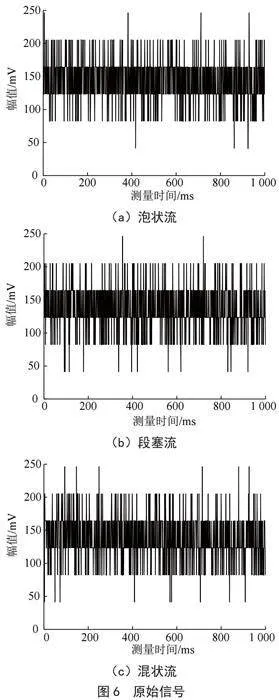

2.3" 超声检测系统提取的原始信号

由超声检测系统获取并存储于计算机的时域原始信号如图6所示,可以看出,未经处理的原始信号存在杂波和噪声,因泡状流、段塞流、混状流等各种流型的时域波形特征不明显而难以被区分,需要进行预处理,即通过小波去噪消除噪声对信号的影响。

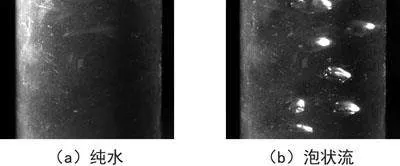

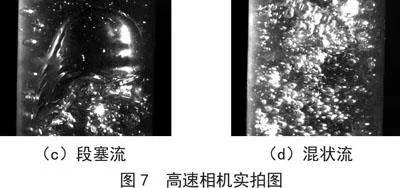

2.4" "气液两相流流型实拍图

通过高速相机拍摄透明管道中流体的照片经肉眼即可识别多相流流型。为验证超声检测和小波分析方法的准确性,可将其检测分析结果与高速相机拍摄识别的结果进行对比。高速相机拍摄的管路中各种流型的图像如图7所示。

图7(a)为纯水时的图像,此时测试管路中为无气泡的单相流;当通气量为0.8 L/min时,测试管路中出现了小气泡,该流型为泡状流,如图7(b)所示;当通气量为1.8 L/min时测试管路中出现了一个类似n形状的大气泡,气泡下面还跟随着小气泡,该流型被称为段塞流,如图7(c)所示;当通气量为3.2 L/min时测试管路中既有大气泡也有小气泡且都以很快的速度向上运动,该流型被称为混状流,如图7(d)所示,其特点是流动状态混乱,难以测量。

3" 实验结果与分析

3.1" 小波去噪

超声检测系统得到的原始信号往往存在许多杂波和噪声等干扰,因此无法通过原始信号判断气液两相流流型,通过小波去噪可以过滤掉这些干扰,其过程如图8所示。

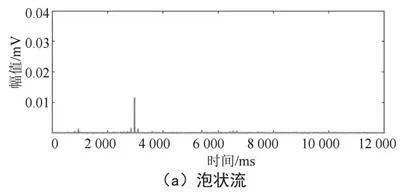

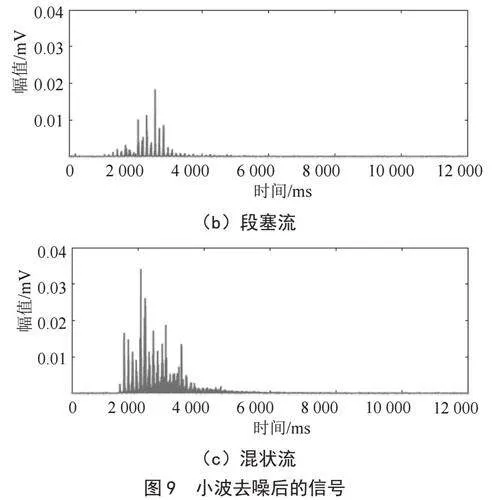

重构后的时域信号如图9所示。其中,横坐标表示幅值,单位为mV;纵坐标表示信号长度,单位为ms。图9(a)为泡状流,其幅值在0.011 mV左右;图9(b)为段塞流,其幅值在0.019 mV左右;图9(c)为混状流,其幅值在0.035 mV左右。可以看出,随着通气量的增加,管道中的流型从泡状流逐渐变为混状流,有用的信号时间长度也在增加。因为测试管路中泡状流气泡的尺寸小、速度慢、能量幅值小;相比于泡状流,段塞流气泡的尺寸大,速度快、能量幅值大;混状流相较于段塞流的尺寸更大,速度更快,能量幅值也更大,是因为混状流速度很快且流动状态混乱,既有大气泡也有小气泡,在高速相机实拍图中几乎充满了整个测试管路。

与高速相机实拍图得到的结果相比较,可以看出小波变换得到的结果是正确的,但其特征信息不太明显。通过二维小波变换将小波去噪后的信号进行特征提取域,可以更直观地判断测试管路中的气液两相流流型。

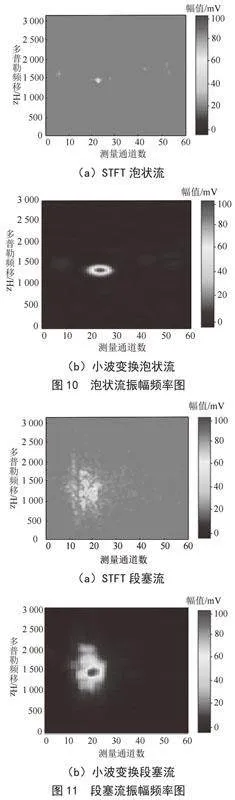

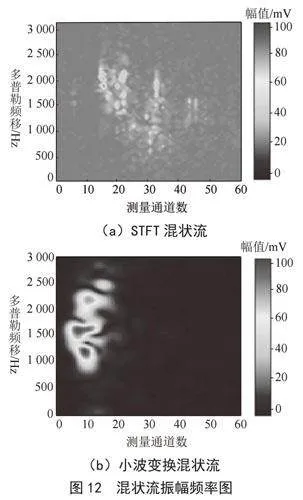

3.2" 二维连续小波变换后的信号

先通过STFT和小波变换两种时频分析方法对预处理后超声检测信号进行特征提取,再绘制振幅-频率图像。图10、11、12分别为泡状流、段塞流和混状流信号经过STFT和二维连续小波两种方法得到的振幅频率图,图10(a)、11(a)、12(a)为经STFT得到的振幅频率图,图10(b)、11(b)、12(b)为经二维连续小波变换得到的振幅频率图,其中横坐标表示测量通道数,纵坐标表示多普勒频移,颜色坐标表示幅值。因为泡状流在管道中都是以小气泡形式存在,并且运动速度缓慢,因此图10中大部分区域为表示能量幅值为零的蓝色,小部分圆形为能量幅值不为零的非蓝色区域,且所占的通道较少。段塞流在管道中往往以大气泡形式存在,所以图11中出现了一个能量幅值较大的区域,其所占的测量通道较大。混状流在管道中运动状态混乱,无规则,既有大气泡也有小气泡,所以图12出现了许多形状、能量幅值、大小不相同的区域,这表示检测到的各种大小尺寸气泡。

与小波变换获得的振幅-频率图相比,STFT得到的图像往往会出现一个个独立的色块,该现象在段塞流和混状流中更为明显。出现该现象的原因是,STFT将信号从时域转换成频域的过程中对时域信号加窗的长宽固定,而小波变换由于其所具有的独特伸缩性和平移性使得其窗口面积固定而形状可变[17],可以根据高低频信号的特点调整时间-频率窗口,从根本上解决了STFT窗口固定的问题。因此,小波分析可以识别管道中的各种气液两相流流型,且在细节上比STFT更精准。

4" 结" 论

由于信号处理时所用窗口固定,短时傅里叶变换(STFT)在时间分辨率上存在局限,而小波变换通过引入尺度和频移两个变化因子,可以兼顾时间和频率分辨率,因此小波变换在处理超声信号时比STFT更加准确。

通过小波分析法处理管道多相流超声检信号获得的管道流型判别结果与通过高速相机拍摄的管道流型图像获得的结果相吻合,表明可以通过小波分析法处理超声检测系统得到的信号并运用该方法准确判定管道中的气液两相流流型。

参考文献:

[1] 程卓明,周云龙.分配联箱气液两相流流型对垂直并联管分配特性的影响 [J].热能动力工程,1999(4):32-34.

[2] FUKANO T,OUSAKA A. Prediction of the Circumferential Distribution of Film Thickness in Horizontal and Near-horizontal Gas-liquid Annular Flows-ScienceDirect [J].International Journal of Multiphase Flow,1989,15(3):403-419.

[3] REVELLIN R,THOME J R. Experimental Investigation of R-134a and R-245fa Two-phase Flow in Microchannels for Different Flow Conditions [J].International Journal of Heat amp; Fluid Flow,2007,28(1):63-71.

[4] ARITOMI M,CHIANG J H,MORI M. Fundamental Studies on Safety-related Thermo-hydraulics of Natural Circulation Boiling Parallel Channel Flow Systems Under Startup Conditions (Mechanism of Geysering in Parallel Channels) [J].Nuclear Safety,1992,33:170-182.

[5] 杨靖,郭烈锦.气液两相流压差信号的非线性分析 [J].中国电机工程学报,2002,22(7):134-139.

[6] 赵德喜,曹学文,张宇航,等.基于超声波技术的水平管气液两相流流型识别方法 [J].油气储运,2014,33(2):165-171.

[7] 崔治.小波分析在超声检测信号处理中的应用研究 [D].长沙:湖南大学,2012.

[8] 李翔.基于小波分析的测量信号处理技术研究 [D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2009.

[9] WEI T,LI X,WANG D. Identification of Gas-liquid Two-phase Flow Patterns in Dust Scrubber Based on Wavelet Energy Entropy and Recurrence Analysis Characteristics [J/OL].Chemical Engineering Science,2020,217:115504(2020-01-25).https://doi.org/10.1016/j.ces.2020.115504.

[10] TAN C,DONG F,WU M. Identification of Gas/Liquid Two-phase Flow Regime Through ERT-based Measurement and Feature Extraction [J].Flow Measurement and Instrumentation,2007,18(5-6): 255-261.

[11] TAKEDA Y. Development of an Ultrasound Velocity Profile Monitor [J].Nuclear Engineering and Design,1991,126(2):277-284.

[12] MALLAT S G. A Theory for Multiresolution Signal Decomposition: the Wavelet Representation [J].IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell,1989,11(7):674-693.

[13] 方俊.基于二维小波变换的织物色柳疵点检测 [J].丝绸,2007(1):40-42.

[14] 唐玉军,王睿,赵岩.二维时空域连续小波变换在目标跟踪中的应用 [J].计算机与现代化,2011(3):47-51.

[15] 马伦,康建设,孟妍,等.基于Morlet小波变换的滚动轴承早期故障特征提取研究 [J].仪器仪表学报,2013,34(4):920-926.

[16] 李吴昊,沈国浪,王兴国,等.气液两相流速度分布的超声多普勒识别及测量 [J].工程热物理学报,2022,43(6):1554-1564.

[17] WONGSAROJ W,HAMDANI A,THONG-UN N,et al. Extended Short-Time Fourier Transform for Ultrasonic Velocity Profiler on Two-Phase Bubbly Flow Using a Single Resonant Frequency [J].Applied Sciences,2018,9(1):1-21.

作者简介:李晓高(1980—),男,汉族,江西南昌人,博士,研究方向:智能检测与控制、非线性系统分析与控制。

基金项目:国家自然科学基金资助项目(52265020);大学生创新创业计划项目(X202310408083)