摘 要:课程是人才培养的核心要素,而课程质量则直接决定了人才培养的质量。作为电子信息专业的核心课程,通信原理课程具有理论抽象、公式复杂以及传统教学效果不佳等特点。针对这些问题,构建了以SIMULINK为实践基础的多元化融合式教学模式,并形成了以信息技术、模拟仿真、情感共鸣和多维评价机制相结合的教学生态。通过研究与探索,该教学方法能够有效提高学生的自主学习能力和工程思维能力,更适用于应用型人才的培养。

关键词:通信原理;SIMULINK;多元化融合式

中图分类号:TP39;G434 文献标识码:A 文章编号:2096-4706(2024)20-0191-04

Research on Diversified Integration Teaching Based on SIMULINK

—Taking the Course of Communication Principle as an Example

YANG Yang

(School of Physics and Electronic Information Engineering, Ningxia Normal University, Guyuan 756000, China)

Abstract: Course is the core element of talent training, and the quality of the course directly determines the quality of talent training. As the core course of electronic information specialty, communication principle course has the characteristics of abstract theory, complex formula and poor traditional teaching effect. In view of these problems, a diversified integration teaching mode based on SIMULINK practice is constructed, and a teaching ecology combining information technology, simulation, emotional resonance and multi-dimensional evaluation mechanism is formed. Through research and exploration, this teaching method can effectively improve students independent learning ability and engineering thinking ability, and is more suitable for the cultivation of applied talents.

Keywords: communication principle; SIMULINK; diversified integration

0 引 言

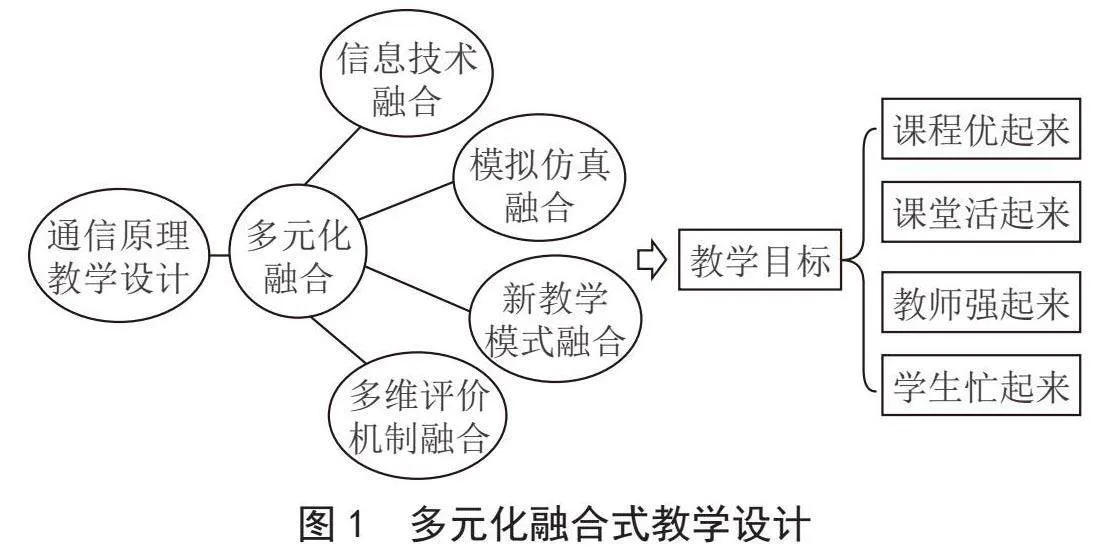

在“十三五”规划中,明确提出了广泛推进应用型高校的建设,这意味着培养更多的人才来满足社会需求变得至关重要。为了更好地实现这一目标,这就要求以培养学生的创新、实践和自主学习等综合能力为中心[1]。当前,社会正以飞快的速度由数字化向智能化时代转变,移动通信技术正立足于5G的发展,并且这一发展离不开大数据、物联网和通信技术等的进步。新技术的发展和迭代对高等学校提出了更高的要求。通信原理作为一门专业基础课程和应用型课程,在传统的教学模式中,学生对基础知识的应用能力较弱,学生缺乏创新和自主研究能力。为了提高教学效果,在教学中引入SIMULINK仿真软件,构建信息技术融合、模拟仿真融合、新教学模式融合以及多维评价机制融合的多元化教学结构[2-3],从而显著提升了教学效果。通过这种教学方式,学生可以更好地理解课程内容,提高实践能力,培养创新思维,增强自主学习能力。这种教学模式的实施不仅有利于学生的全面发展,有助于提升高校的教学质量和竞争力。通过不断探索和创新,高等学校可以更好地适应社会发展的需求,为培养更多适应未来社会发展的人才做出更大的贡献。因此,推动教学模式的改革和创新是当前高等教育领域需解决的问题,也是实现“十三五”规划目标的重要举措。

1 存在的问题

1.1 教学内容宽泛且更新缓慢

针对通信原理这门课程,在“教”与“学”的过程中,学生普遍反应基础薄弱,课程内容多、知识点复杂、公式抽象且难以深入理解和应用。然而,通信技术的发展促进了我国的迅速发展,其更新速度已经不容小觑[4]。但是,目前教材当中的一些技术与方法已经不能满足最新技术的发展和要求,教学内容与信息技术步伐不相符,这必然会导致学生产生一种“白学、用不上”的想法,严重影响学习的积极性。此外,理论课时长而实验课时短的设置导致学生难以将书本知识实际应用于工程实践[5],这严重影响了学生解决复杂问题的能力。

1.2 教学模式与方法陈旧

目前,通信原理课程的教学主要以教师讲授为中心。课前,学生的预习不充分,预习内容以课件为主且单一。课中,以过去的“填鸭式”的教学模式为主,导致学生的参与度不高,部分学生“左耳进、右耳出”,学习效率低下,学习兴趣降低,课堂氛围不活跃。课后,拓展资料较少,学生缺乏自主学习能力,答疑时间有限,与学生面对面的沟通也不足[6]。在实现以学生“学”为中心的教学转变方面,传统的教学模式无法满足当代信息技术的发展需求。

1.3 理论与实验存在界限

在通信原理课程中,存在着理论与实验之间的界限问题。目前,学生在实验中往往只是被动地完成实验报告,缺乏深入实践和应用的理解。理论课时多而实验课程少的情况导致理论与实践之间难以有效融合,这也影响了学生对课程内容的全面掌握和应用能力的培养。

1.4 学生自主学习能力差

进入大学后,一些学生认为可以进入他们心目中的“舒适圈”,游手好闲,对课堂学习随意对待。每天都在消耗时间,认为从此解脱了繁重的学业等错误观念[7]。久而久之,大脑处于一种“关机状态”,不愿思考,导致他们的自主思考能力和分析问题能力大幅度下降。

2 多元化融合式教学设计

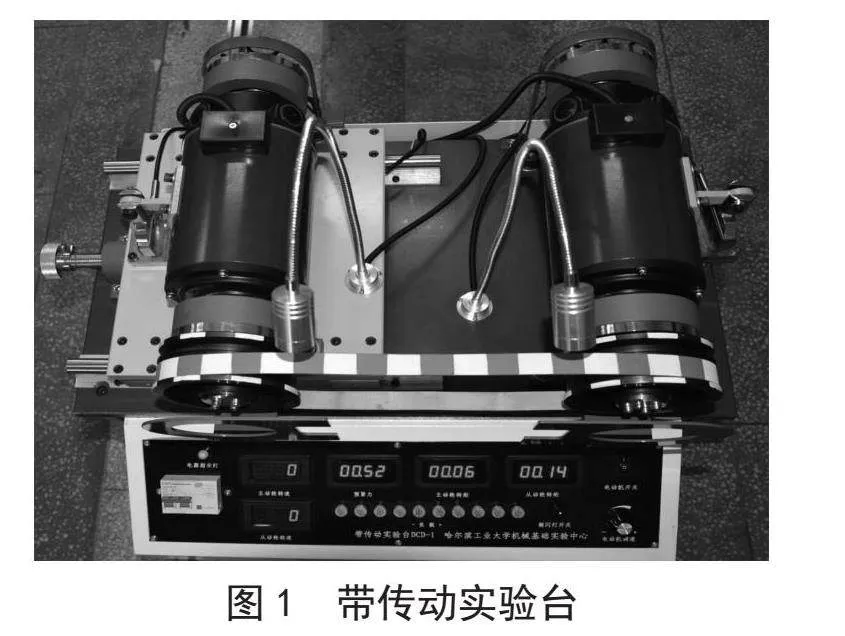

多元化融合式教学设计的具体内容如图1所示。

2.1 信息技术融合

将信息技术与高等教育相融合已成为教育的主流趋势。通过“互联网+”教育,线上线下混合式教学逐渐成为常态。智慧教学工具如雨课堂、学习通等,构建了线上线下混合式教学模式,使学生突破了时间和空间的限制,实现了多样化的知识获取。对于大规模的线下课堂,互联网和智能手机在师生互动和数据反馈方面起到了重要作用。逐步形成一种课前目标学习-课中互动交流-课后创新的教学模式,一方面提高了学生的自主学习意识,另一方面也拓展了学生的学习视野。同时,教师可以根据教学资源和学生学习动态有计划地组织教学活动。引入最新的通信技术发展趋势和实践案例,使课程更贴近实际应用。让学生能够亲自动手操作,加深对理论知识的理解和应用能力。通过改进措施,可以使学生更好地适应通信技术发展的需求,提高他们的综合能力和竞争力,为我国通信领域人才的培养做出更大的贡献。

2.2 模拟仿真融合

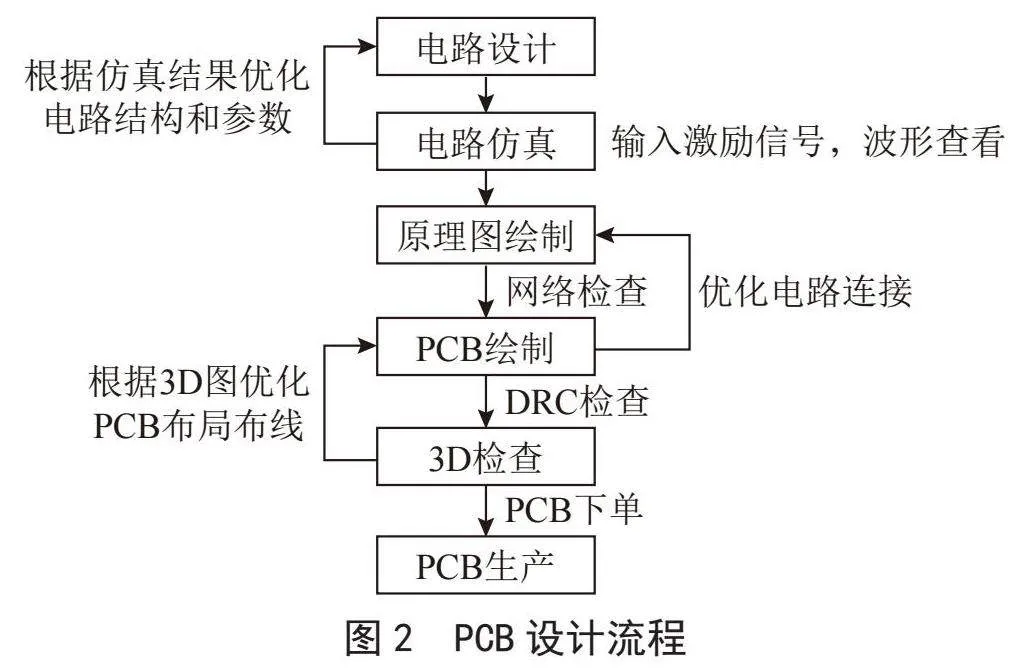

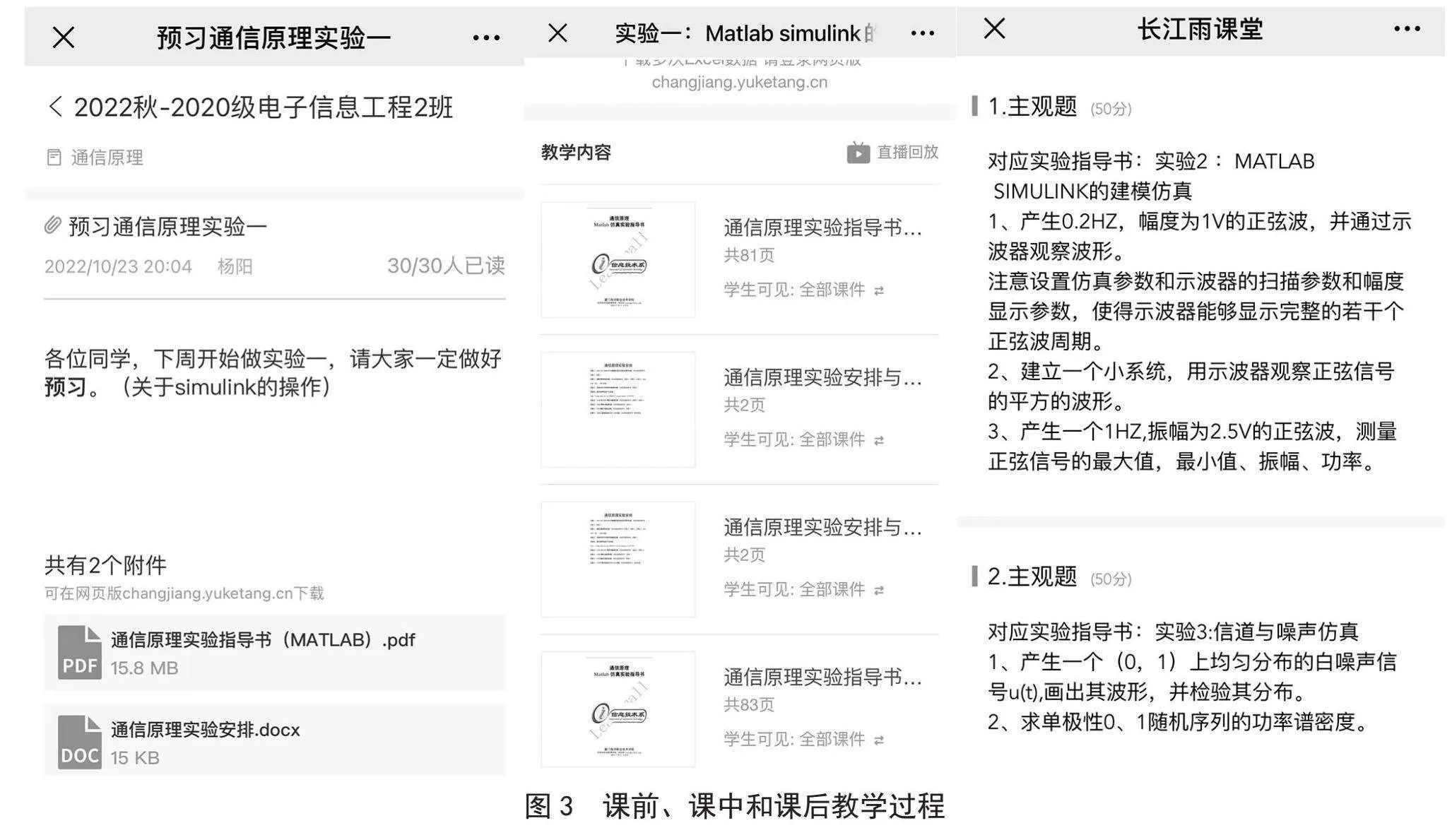

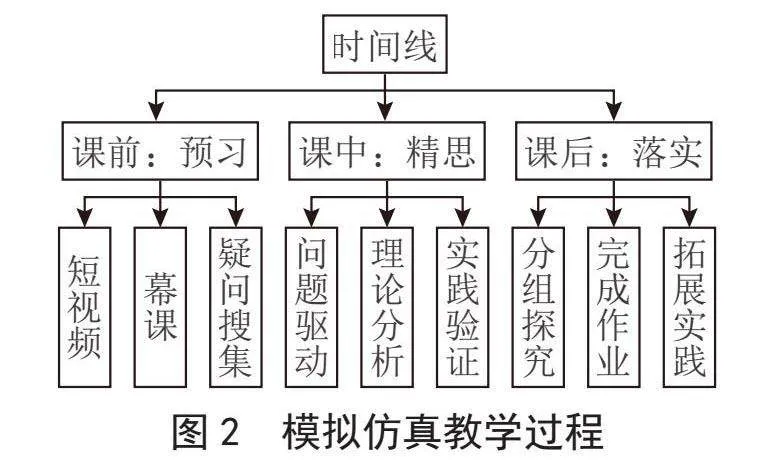

基于SIMULINK进行建模实践,将硬件实验和虚拟仿真相结合,基础实验和探究性实验相结合,培养学生强调基础和应用的学习思维。通过将基础知识与工程问题相结合,培养学生对通信原理的工程思维,有助于学生重建知识体系。学生通过掌握课本中的基础知识和基本原理,并借助SIMULINK软件进行建模仿真,深入理解和掌握相关原理和应用。同时,将实际工程中的具体问题引入课堂,增强学生解决工程问题的能力。具体的教学过程包括课前目标学习、课中互动交流和探究以及课后创新实践,具体的教学过程如图2所示[8]。

在课前,以目标、任务和问题为导向,通过慕课、短视频等方式向学生线上下发预习内容,包括学习目标和重难点。学生通过查阅资料,自主学习并尝试搭建SIMULINK仿真图,并对不理解的内容进行标记,做到以导促学,使学生在课堂上更好地理解和吸收知识。在课中,教师对课程核心内容进行重点讲解,确保讲解内容与预习内容相互补充。通过问题导学和任务驱动的方式,融入与工程应用相关的案例,并通过SIMULINK仿真框图对关键模块和参数进行分析和讨论。学生可以分组合作,探究和解决预习中遇到的问题,实现理论知识与实践的有机结合。在课后,学生可以利用线上资源及时复习和巩固所学内容。同时,通过深化拓展并仿真实现通信原理的应用部分,结合SIMULINK软件,培养学生的工程思维能力。这样的实践过程有助于学生建立专业认同感,提高学习兴趣。通过充分结合线上和线下教学模式,教师可以最大化地发挥智慧课堂的作用,提供更好的教学效果,具体如图3所示。

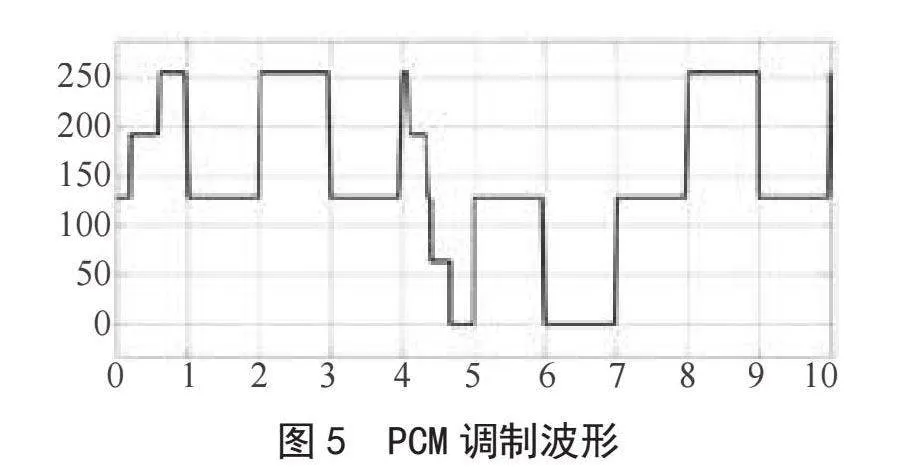

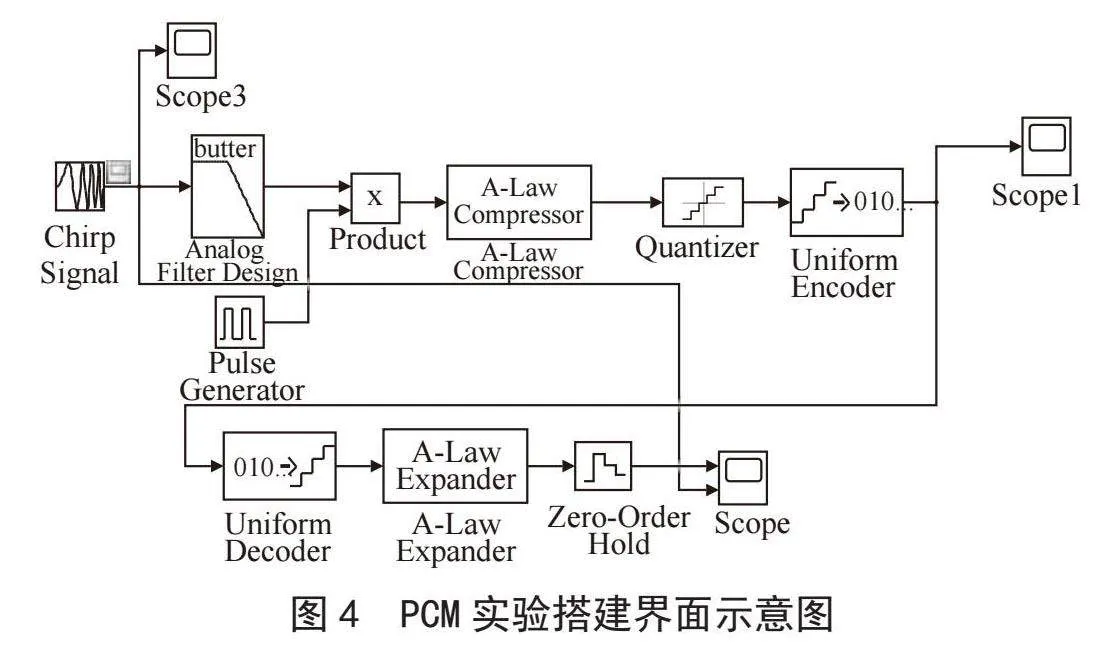

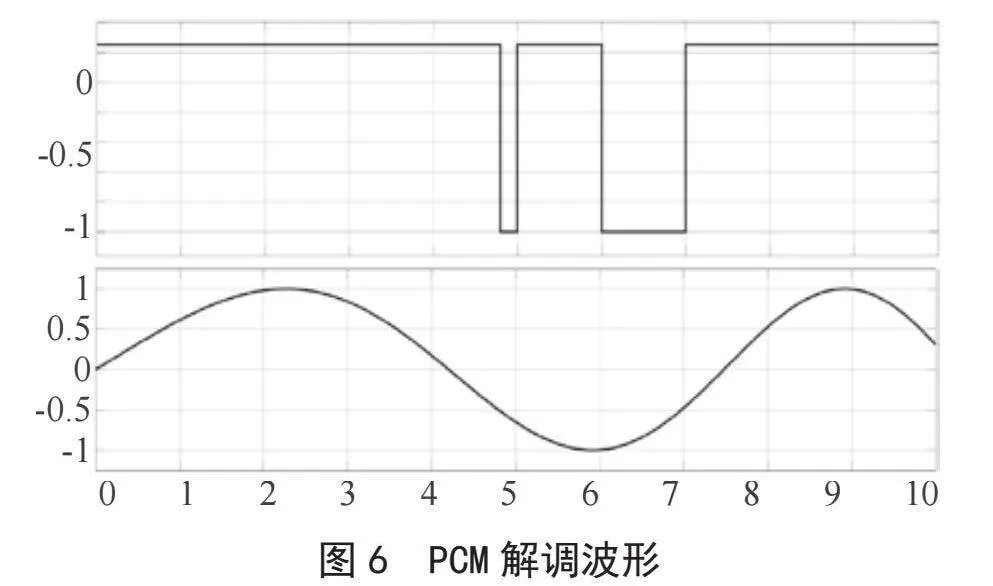

以PCM编译码实验为例,PCM(Pulse Code Modulation)即脉冲编码调制。在PCM过程中,将输入的模拟信号进行采样、量化和编码,用二进制进行编码的数来代表模拟信号的幅度,接收端再将这些编码还原为原来的模拟信号,数字音频的A/D转换包括三个过程,即采样、量化和编码。首先,根据编码原理在SIMULINK中建立数学模型,将整个系统简化到源系统,确定总功能并将各个部分模块化,画出系统流程框图模型。然后,根据建立的模型,将所需要的单元功能模块进行连接,组建PCM通信系统模型,如图4所示。最后,设置和调整参数并分析仿真数据和波形。需要注意的是,在系统模型的关键点处可以设置观测输出模块,用于观测仿真系统的运行情况,以便及时调整参数得出结果,如图5和图6所示。

实际抽样脉冲并不是理想的冲激函数而引起的孔径失真,导致所得的结果存在误差。须充分利用实验增强学生的实践能力,培养学生主动思考和积极探索的学习习惯。此外,在课程内容的设计上,要将理论知识和工程问题相融合,体现出工程应用的特点,激励学生真正做到理论联系实际,转变学生的学习理念和学习习惯,能够学以致用。

2.3 新教学模式融合

引入“情感共鸣式”教学。随着互联网的普及,由于传统的“教”与“学”忽视学生主体位置,教师讲授内容重理论轻实践,并且理工科所学习的课程,普遍存在难理解、公式多、抽象复杂等特点,导致课堂枯燥无味,学生容易开小差,学习兴趣不高。所以,想要上好一堂课,吸引学生的眼球很重要。以学生为中心,在课前、课中和课后的教学设计上都要与学生产生“情感共鸣”,利用表情包、微信对话等方式与学生产生共鸣,真正做到从学生的角度考虑,建立良好的师生关系,运用互联网为学生开启智慧[9]。关注传、授、解的重要性,关注时代的进步,与学生建立良好的师生关系,增强学生学习的兴趣。由此,课堂氛围由孤独的“独角戏”转变为热烈的“二人转”,从而提高学习效果和授课效率。

2.4 多维评价机制融合

以课程目标为导向,激发学生动力和专业兴趣,完善过程评价制度,要注重学生课内外、线上线下学习的评价,包括过程性评价和期末评价,从多角度出发评价学生的学习效果。这种评价机制允许教师实时了解课程达成度情况,并持续优化教学设计与内容。过程性评价打破原来的“成绩单一过程”问题,解决了课堂互动问题。了解学生,适当调整成绩设置方式,对学生提出适当的要求,将课前预习、小组讨论、线上互动等环节全部记为过程性评价,将多维评价始终贯穿课程,更好地追踪学生成长过程[10]。强化课堂教学师生互动、生生互动环节,提高创新能力和实践应用能力考核的比重,激发学生的创新能力,培养综合性人才。

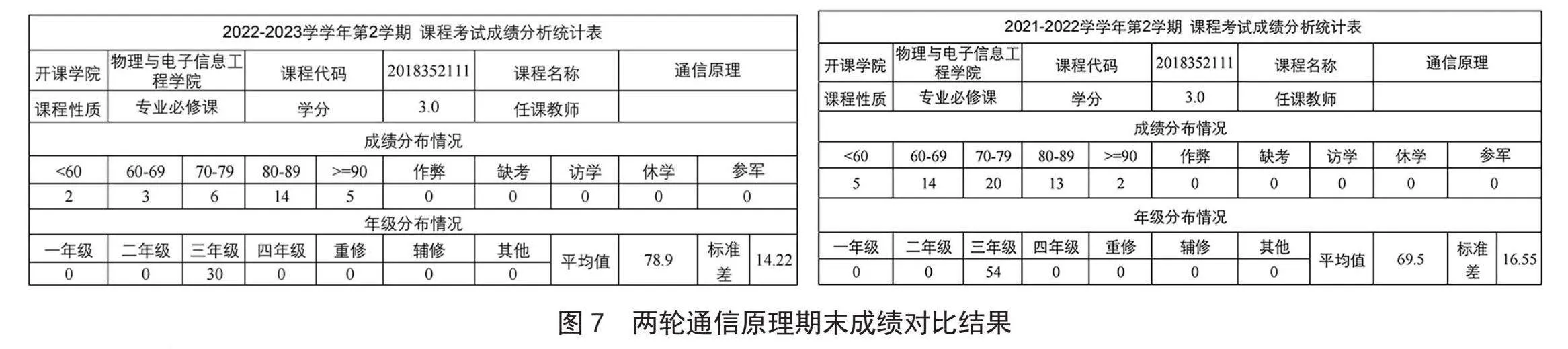

3 课程改革的效果

在通信原理课程中,采用新的教学设计已完成两轮授课,这种教学模式加深了学生对理论知识的理解,扩宽了学科领域视野,拓展了思维能力。从期末总成绩中可以看到教学效果有所提高,班级平均分提升了10分左右,如图7所示。该教学设计可以有效激发学生自主学习的兴趣,培养其分析问题和解决问题的能力,提高创新意识和实践能力。教师本身需要不断地学习,提升自己的专业能力。教师可以将思维模式提升作为持续改进的方向,探索在科学教学中培养工程创新思维能力的策略,技术结合学科知识进一步提高学生的工程实践创新能力。

4 结 论

采用多元化融合式通信原理课程教学设计,将信息技术、SIMULINK、情感共鸣式教学模式和多维评价机制相结合,突破了传统的教学方式,丰富了教学资源,有效追踪学生的学习过程。以实现课程优起来、课堂活起来、教师强起来、学生忙起来的目标。在未来的教学实践中,教师应继续学习和探索更有效的教学方法,不断提高自身素养和教学水平。通过科学的教学方法培养学生,激发他们的求知欲望,使他们获得更强的自信和价值感,学生可以真正成为课堂的核心,展现出自己的潜力和能力,为未来的发展做好充分准备。

参考文献:

[1] 吴韶波,李学华,杨玮,等.新形势下“五位一体”融合式教学初探——以“通信原理”课程为例 [J].工业和信息化教育,2024(2):6-11.

[2] 王玲玲,尹爱兵.应用型本科高校通信原理课程教学方法改革 [J].现代信息科技,2023,7(20):173-176.

[3] 李素平.Simulink仿真在通信原理课程实例教学中的应用 [J].实验室研究与探索,2018,37(9):244-247.

[4] 穆文英.通信原理课程的教学设计与评估 [J].电子技术,2022,51(2):214-215.

[5] 毕春艳,杨雪梅.现代通信原理教学创新研究与探索 [J].教育教学论坛,2021(45):54-57.

[6] 傅志中,李晓峰,曹永盛,等.通信原理实验教学改革与探索 [J].实验室研究与探索,2020,39(5):156-159.

[7] 吴敏.智能时代高校教师信息化教学能力提升研究 [D].重庆:西南大学,2022.

[8] 梁源,鞠明,王猛,等.通信原理课程全程实践贯穿式教学方法探索 [J].中国现代教育装备,2023(23):164-166+179.

[9] 葛玉敏.“共鸣式智慧型教学”的课程设计方案探索 [J].河北农业大学学报:社会科学版,2019,21(4):100-105.

[10] 王译畦.基于SPOC平台的翻转课堂教学模式的应用研究 [D].南京:南京邮电大学,2018.

作者简介:杨阳(1995—),女,汉族,宁夏吴忠人,助教,硕士,研究方向:信号传输与处理。