喻国明?傅海鑫?张之凯

摘要:元宇宙技术及其概念正推动着当下社会的深度媒介化,个体的数字形象作为人在元宇宙中数字资产的一部分,承担起了构筑窗口与边界的职责。在数字形象的作用下,人在元宇宙中的关系连接也由网络媒体时代的“人-机”模式回归到“人-人”模式。本文从数字形象的发展与实际作用出发,试图探讨数字形象的媒介价值与作用模式以及数字形象所带来的人的关系连接的改变。

关键词:元宇宙 数字资产 数字形象 媒介价值

随着VR、AR等数字化技术的渗透,数字空间不断影响着我们的行为习惯,社交网络、网络应用、游戏等都是我们所已知的数字空间。虚拟空间并非实体能直接介入的,只有当个体完成了虚拟身份的构建,他才能在实体空间和数字空间之间实现自由切换。虚拟身份随着技术的发展,从最低级的"昵称",近些年进阶为虚拟数字形象,甚至有数字人的趋势。人类本体也在数字形象不断发展过程中完成媒介对自身的具身聚合,数字形象也或将作为人在元宇宙中的映射而存在,并承载人类在元宇宙中的活动。

一、作为资产的数字形象

数字形象作为数字资产的一种,一直以来其概念仍较为模糊。数字形象并非等同于现有的虚拟形象,虚拟形象是人在网络世界的身份映射而并不具有对现实的影响。[1]因此,在深入解析数字形象之前,我们应对其上一级概念的数字资产进行界定,尤其在元宇宙中的数字资产概念的界定。

在广义上,元宇宙中的数字资产指的是人们在虚拟空间内的数字化资产,即数字化的金融和虚拟的钱。[2]我们在元宇宙的价值以数字资产的形式呈现,海量的虚拟数字资产通过UGC生成模式以及元宇宙相关工具而被生产,泛义中的元宇宙的数字资产凝聚了创作者的时间、智慧及劳动,涵盖了现实世界与元宇宙的相关的资产。

而在狭义上,数字资产是基于区块链技术、共识机制以及数据传播等技术的,在元宇宙内的具有经济价值的数字产物。北京明理传媒CEO、DreamMeta实验室创始人王春颖将目前的数字资产分为两类,一类是虚拟原生数字资产,一类是虚实共生数字资产。虚拟原生是元宇宙自身生发或者经济循环而产生的资产,例如游戏中各种道具、虚拟人形象等,虚实共生是虚拟世界和现实世界映射而产生的数字资产,是物理世界实物资产的数字化、三维化,例如虚拟住宅、办公楼、场馆等。[3]而对于数字形象来说,数字形象作为元宇宙原生数字资产,是元宇宙数字资产的重要组成部分,但与虚拟形象所不同的是,元宇宙的数字资产是能与现实世界联通的,而并非仅局限于元宇宙中。

同时,数字形象的出现也使数字资产具备了在元宇宙具象化、符号化的能力。元宇宙的“玩家”在虚拟现实的场景中所体验到的“身体”其实是数字化的身体,即“虚拟的身体”(virtual body),[4]这种“虚拟的身体”的表现形式就是数字形象。数字形象是人进入元宇宙的通行证,目前很多元宇宙平台还停留在简单的捏脸,随着技术的不断成熟,越来越精致的数字形象必然成为主流,届时人们会不再受到自身物理形象的限制,让自己的在元宇宙中以人的映射形态开展活动。

随着“数字人”的社交活动展开,元宇宙能够为人的数字形象提供数字IP(身份唯一性),其也是元宇宙商业逻辑的一环。与其他数字资产一样,数字形象也具有非同质化和认同决定价值的特征,甚至跟其他数字人形成数字伦理关系,从而使数字形象不再是传统互联网中虚拟形象的一个头像符号,而是能够独立承载个人品牌价值、虚拟社会关系的载体,是除数字货币、NFT 产品、虚拟空间以外的数字资产的重要组成要素,也是人交互的端点。因此,作为人的载体的数字形象是元宇宙中数字资产不可分割的一部分,同时这也是数字资产在元宇宙中的重要媒介价值——人的映射。

但元宇宙中的数字形象并非是凭空出现的,它是伴随着网络空间的不断发展而不断迭代至今下数字形象。

二、人类数字形象发展历程

数字形象的发展是与承载它的网络空间亦或是虚拟空间的发展是分不开的。如彼得斯所言,媒介技术的发明、应用与革新之动力来源都是人类对媒介需求的扩张,都是人类对自我与他人、私人与公共、内心思想与外在语词之间的“交流”的渴望,是人不断追求媒介交互权力的过程。数字形象的发展亦是人逐渐取得交互权力的过程,而这个过程也使得数字形象的形态产生了变化。对于数字形象的发展,我们可从其形态上分为三个阶段:符合象征的“皮套人”阶段、AI驱动下的虚拟人阶段、虚拟再现的数字人阶段。

(一)符合象征的“皮套人”阶段

这一阶段的数字形象是对人的纯粹的符号化象征,是基于技术与人的想象所构成的虚拟形象。从上个世纪90年代到20世纪初,基于PC 互联网的出现和普及,这一阶段的数字形象主要以门户网站和传统媒体为主要传播路径。上世纪70年代的南加州大学信号与图像处理研究所的助理教授Alexander Sawchuk 使用了Lena Forscn 的图片作为测试图片,昭示着人的形象走进了数字时代。在上个世纪80年代,Gcorgc stonc等人创造了一个由计算机合成的名为Max Headroom 的虚拟人物,标志着虚拟人物的出现。随后,1993年JPEG格式图像推出,使图片拥有了其传播的数字格式,作为图片的“人”开始能够作为数据而传输。1999年,日本打造出来了首个计算机模型(CG)虚拟偶像“伊达杏子”。

在该时期的数字形象,计算机以人的物理数据作为参考,利用计算机CG技术生成图片化或动效化的虚拟人物形象,其本质上是基于绘画技术与人的想象所构成的“数字形象”。在该阶段,数字形象的图片以及动效由计算机技术所操控,仅具有人的符号化象征,而不具有人的映射。与之类似的还有在8bit图像显示技术下的游戏人物形象,如依照施瓦辛格和史泰龙而形成的《魂斗罗》中的主角形象。虽显示效果不同,但其形象生成的路径是相同的。因此,笔者在这里将该种仅具有人的外在象征,由技术驱动,且不具映射人的内在机能的数字形象称之为“皮套人”。

随着二次元产业的发展,以初音未来为代表的二次元虚拟偶像,打开了数字形象的另一条道路。 但由此而产生的虚拟形象、虚拟偶像并非是人的映射,其基于抽象化的动画技术生成拟人的动画人。虚拟偶像的产生代表的是虚拟偶像本身,是为由人的想象而构成的虚拟形象而并非人所能凭依的数字形象。但虚拟偶像所带来的CG人物框架,在C4D、3DMax、MMD等软件的加持下,使虚拟偶像拥有活动的能力,也促使了下一阶段的AI驱动下的虚拟形象的到来。

(二) AI驱动下的虚拟人阶段

在这一阶段下的虚拟形象,充分的融合了人工智能技术、生物模型采集技术和数字渲染技术。人借助现有的半自主AI完成其虚拟形象对人的具身。随之而代表的是在3D以及类3D游戏中根据真实的人的形象数据采集而来的数字化的人物形象。在游戏当中,这些人物在简单AI的驱动下拥有自我活动的能力。

2018年,绊爱(+大十尸1)的走红,使人的虚拟形象走进了直播。在人直播的过程中虚拟形象并非在视频流中呆立不动,而是在生物模型采集(生物动作捕捉)技术的加持下完成虚拟形象在直播间里的“ 动作”。[5]虚拟形象通过动作捕捉技术、数字渲染技术、人脸识别技术、数字建模技术等实现了人在虚拟环境中的映射,虚拟形象的动作赋予其在虚拟环境中的生命力。背后的人可以通过所生成的虚拟形象,借助技术将人的动作投射在虚拟环境中使虚拟形象拥有了和人之间的交流能力。随着人对虚拟形象控制的加强,虚拟形象的的交互权力也由技术操控逐渐转移向以人为核心的技术辅助,技术重新成为服务于“人的虚拟”的存在。故此,笔者将具有人的外表映射、由技术辅助且能够映射一定人的运动机能的称为虚拟人。

在虚拟人发展的过程中,受到二次元文化的影响以及虚拟偶像文化的勃发态势,一时间虚拟偶像、虚拟主播成为了虚拟人在当下的代名词。2021年6月,字节跳动收购乐华娱乐旗下虚拟偶像女团A-SOUL的美术着作权所属公司; 2021 年10月31日,数字形象柳叶熙在抖音上传了自己的第一条作品,[6]一夜间涨粉百万。同期,央视也以知名主持人“王冰冰”为原型数字化打造了虚拟主播“冰冰”,冬奥期间开启“冰冰带你看奥运”系列活动。

基于网络技术的进步和移动终端性能的提升,虚拟人依靠屏幕走进现实场景。亚马逊、小米、百度等厂商依靠其带有屏幕的智能音响以及其它带有显示的终端设备使虚拟人拥有了在现实世界的存在凭依,为打造生活场景化和互动延伸取得了突破性的进展。

(三)虚拟再现的数字人阶段

面对未来的元宇宙中的数字人阶段,个体在虚拟空间中完成了虚拟身份的构建,拥有了在实体空间和数字空间之间实现“形象切换”的能力。数字形象随着技术的发展,经历了符合象征的“皮套人”阶段以及AI驱动下的虚拟形象阶段,逐步迈向虚拟再现的数字人阶段。这一阶段的数字形象追求的是由人高度自定义,能够完全映射人的身体化符号特征,打造身体在场的虚拟沉浸体验。

以微软所研发的VROOM为例,其将VR技术和AR技术相结合实现数字人的远程会议方案,一个人在VR中控制自己的虚拟形象,与另一头戴AR头显的人实现虚拟的远程交互。利用实时建模的方式让人能够在空间中感知另一个人的在场,而处在虚拟的另一端的人也可以通过互动操作影响处在此端的人的环境元素。数字人的出现,是从虚拟人进化而来。相比于虚拟人,数字人拥有了可以在虚拟世界影响现实世界的能力,它并非是人的虚拟在场,而是对人的具身映射。人通过数字虚拟的技术将人高度媒介化,元宇宙通过多端口将人的延伸从画面、音频向全场景延展。因此,数字人也犹如一道窗口,打开了人进入虚拟世界的通道。

三、数字人是为人打开进入虚拟世界的通道窗口

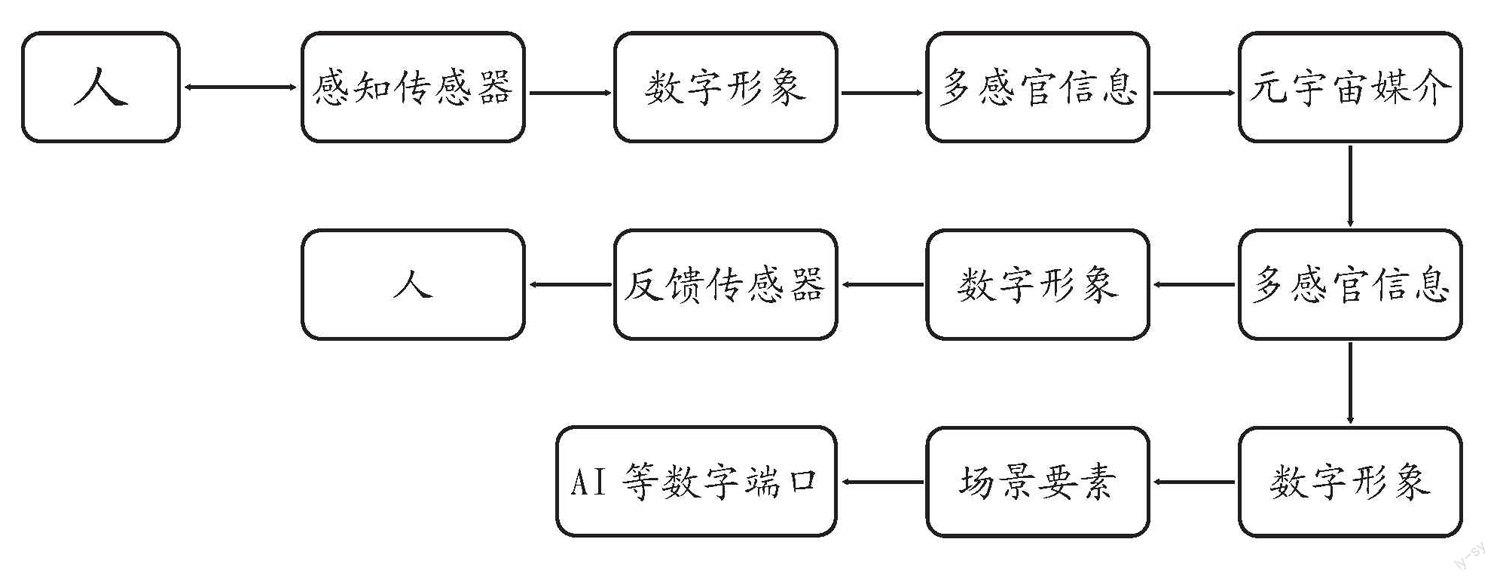

笛卡尔将意识与人二元化分离提出“自我”和“本我”的概念,自我在现实生活中活动而作为意识的本我则在大脑幻想的虚拟空间中畅游,人的现实身体成为了意识干预世界的中介。在元宇宙当中数字形象便与人形成了“自我”和“本我”的关系,在元宇宙建立的广袤的虚拟空间中,人的数字形象便也作为人畅游在虚拟空间里的中介。因此,在数字形象所连接起的人与元宇宙间的信息交互路径中(图2),人和元宇宙作为彼此沟通的起终两端,在数字形象的联结下完成了人和元宇宙间信息交互。

在人与元宇宙交互的过程中,本质上是人的信息和元宇宙的信息之间的相互转化和交换。人的生物信息以及所展现的物理信息通过感知设备的传感器转化为机器可以识别的机器语言、数字信息等,再通过连接通路的方式将之映射在元宇宙当中;而元宇宙内的信息亦通过连接通路将数字信息转化为人可以感知的生物信息并通过传感器反馈给真实的人。数字形象在其中起到了中介、具身能动的作用。纵观整个人与元宇宙间的信息交互路径,人和元宇宙之间的信息通过数字形象的转化、传递实现了人与元宇宙有效的沟通。由于真实人是处在现实世界当中的,因此当人需要对元宇宙产生干涉时,需要一个数字形象作为媒介对元宇宙施加影响;另一方面,元宇宙就像一个庞大的数字“细胞”,元宇宙与现实世界沟通的方式即是通过数字形象反馈来自元宇宙的数字信息。基于此,该信息交互路径上的三个元素,即人、数字形象、元宇宙便形成了实际上的传播关联。梅洛·庞蒂认为当我们用身体感知的时候,身体就是一个自然的我和知觉的主体。[7]在麦克卢汉的“延伸观”亦显示了他对于媒介中最核心的观点,强调媒介演进的逻辑起点是人类本身。数字形象作为人接触元宇宙的窗口,人通过数字形象完成认知和反馈行为。数字形象作为人在元宇宙中具身的存在,成为了人感知元宇宙并干涉元宇宙的重要媒介。在Web2.0时代及智能终端所主导的网络社交时代,算法作为传播的核心主导了人与数据之间接收信息、传递信息的过程。而在元宇宙时代下,数字形象的具身赋予人在虚拟空间的主观能动性,数字形象的存在使人能够掌握元宇宙复杂的传播链路的主导权,可以说数字形象是人感知元宇宙空间的基点。

数字形象之于元宇宙,是元宇宙这个大的“场”下的必要“景”物。在元宇宙所构成的数字空间又或虚拟空间中,有场的存在则必然有景的存在,景是人介入场的重要方式。[8]一方面,个体的数字形象作为元宇宙元素的一部分构成了元宇宙中人的“存在”;另一方面,元宇宙的组成并非完全由人而组成,作为现实世界的映射则必然需要更多元化的数字形象映射以满足元宇宙对现实世界的模拟,元宇宙中人以外的元素亦以数字形象的方式作为元宇宙中不可或缺的存在。此外,人在现实生活中以肢体的碰触、工具的运动、思维的构造等方式对真实世界造成影响,而在元宇宙当中承载了人的存在的数字形象则也承载了人在元宇宙当中影响元宇宙的职能。数字形象作为元宇宙场中的景物承载了人在元宇宙当中的感知、人与元宇宙间的互动以及人与其他元宇宙场景内元素的互动过程,是为元宇宙所构建的场景中所必须的景物。

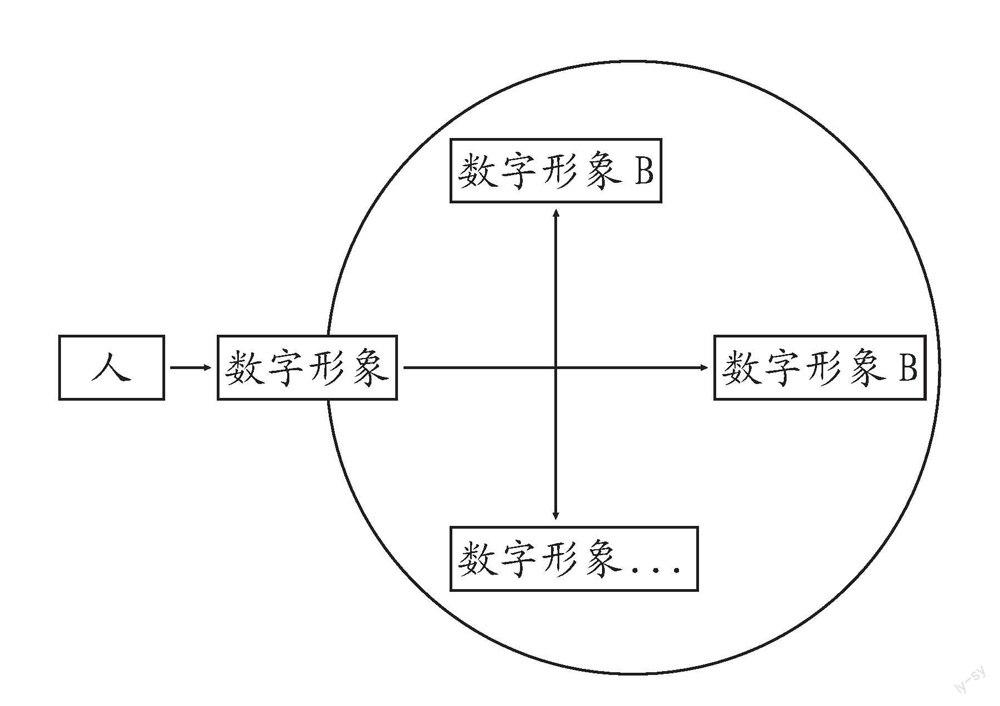

在人与元宇宙的交互当中,人和元宇宙之间的交流并不是纵向线性的,而是人在元宇宙提供的充分场景下的平面的、横向的交互。具体至人在元宇宙的关系交互中(图2),人在通过数字形象建立和元宇宙之间的联系,在人沉浸至元宇宙中,人在元宇宙当中所建立的连接也由人的数字形象在元宇宙中代为完成。

尼古拉·尼葛洛庞蒂在《数字化生存》一书中认为“人类的每一代都会比上一代更加数字化”。元宇宙的到来使得人的社会化生活逐渐走进虚拟空间,而人的关系连接也逐渐从缺乏体验的网络社交走向具有感知体验的元宇宙社交。在真实世界中,人的关系建立在人和人之间的交互当中,人依靠社交行为和其他人保持关联。而在网络社交时代中,人和人之间的关系建立在网络所赋予的虚拟身份之间的交互,人利用网络社交媒体在平台或端口中与他人进行社交联系,人借助其虚拟身份获得在网络世界建立的权利,其中平台的算法、渠道成为了人在其中沟通的主要路径,分配了人与人之间的信息,社交的核心也从人转移至算法上。而在元宇宙时代下,人将通过数字形象的方式与其他人的数字形象建立联系,进而依靠数字形象完成人与人之间的关系联结,使带有具身属性的数字形象完成了人在社交核心的回归。

四、数字形象是连接真实世界和虚拟世界的桥梁边界,进而实现真实与虚拟的熔融共生

在上述讨论中,数字形象凭借其对人的具身性,作为元宇宙的必要要素将人与元宇宙、人与场景、人与其他个体之间相连接。数字形象作为人在真实世界和虚拟世界间的桥梁,区隔了两个不同的世界,为二者界定了真实和虚拟的边界。但数字形象所创造的边界并不是为界定区隔而存在,恰相反,数字形象的运用是打破二者的边界,使真实与虚拟相互熔融共生的前提(图3)。

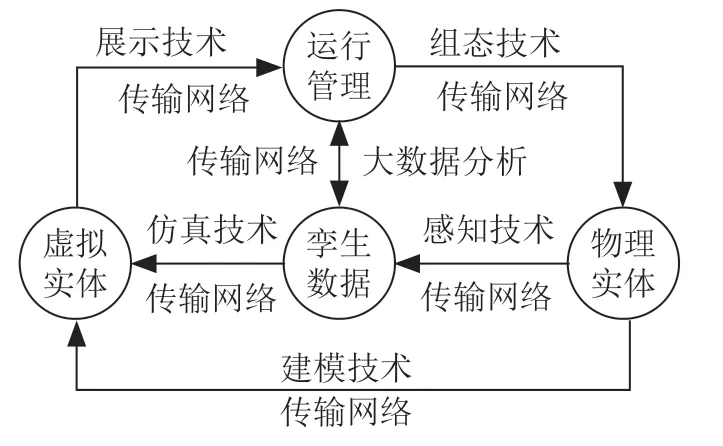

数字形象作为元宇宙的重要组成部分,为元宇宙提供了外在表征。在数字孪生的概念中,数字形象完成了对真实物体的映射,[9]使同一个物体能够在真实世界中模拟出其在虚拟中,数字形象完成了对真实物体的映射,使同一个物体能够在真实世界中模拟出其在虚拟世界的状态。对于人所处的真实世界里,数字形象实际上是对元宇宙中事物的真实映射,它包含了其内在的物理表征、数字表征等;而对于元宇宙的虚拟世界,数字形象则是真实世界物体的倒映,元宇宙可以借助与数字形象相连的数字端口、设备、AI等实现对真实世界的干涉。

将元宇宙及其所构筑的虚拟世界类比为细胞,真实世界类比为细胞所存活的生物空间。数字形象构筑了元宇宙的细胞膜,信息经由数字形象出入于元宇宙。在数字形象的作用下,完成了信息在元宇宙的集中与扩散。在真实与虚拟的熔融共生状态下,实现彼此间互相影响则就需要信息在真实与虚拟之间不断穿梭。信息依靠这个细胞的“受体”,即数字形象,并依此为路径同步真实世界与虚拟世界。在面向未来的数字化世界里,数字信息与数字形象将成为联通两个不同世界的重要桥梁。[10]

五、窗口与桥梁:人在元宇宙内的关系联结

人是一切社会关系的总和。人作为关系连接的核心,是社会网络联结的重要节点,人依靠媒介链接其他个体。在自然的人与人的社交中,人借助身体动作、语言、表情等身体表征达成对信息的自由表达和交换,人的信息直接地传递至另外一个人,进而形成人与人之间的联结。可以说越贴近自然人交往的关系连接越能够提供连接上的自由。

随着媒介的不断进化,人逐渐从媒介中获得自由度的解放。约翰·穆勒在《论自由》中认为人的自由是对于限制的突破。[11]伴随媒介的发展,人在物理空间和时间上的距离被不断缩减,与之相伴的不断发展的是人在其中的自由度不断增强。随着媒介的发展,人在物理空间意义上的距离被媒介所缩减,书信与图画能够有效地跨越空间并传递信息,人的关系由近距离逐渐向远发展。在电话、电报的作用下,人在时间上的距离也被大大缩减,人能够在很短的时间内完成向远方的信息传递,受到时间空间的缩减,人的关系连接可以不断向外圈拓展。伴随互联网发展,人的关系连接被进一步增强,对人的近远关系都能够提供较强的关系连接,而媒介也在试图不断增加同时能够传递的媒介要素。在过去的媒介发展过程上,无论是书信、图画、电话、电报等,虽解决了空间与时间上的跨越,但仍然避免不了媒介在人与人信息传递中的存在以及对媒介要素传递的局限性,因此需要新的媒介愈发贴合人在自然中的交往过程,媒介向人的更大自由度不断发展。

因此,对于在元宇宙中拥有高自由度、具身性的数字形象成为人与人关系连接革新的变革契机。元宇宙作为人未来的一种关系连接方式、方法、媒介,在具备上述媒介所拥有的对空间和时间的跨越以外,还有对人与人交往状态的自然还原。数字形象为人所提供的窗口让人得以真实的状态介入元宇宙中的虚拟世界,人在虚拟世界中的数字孪生将能够还原人在自然中对光线、色彩、声音、触碰甚至味觉的感知,数字形象对人的具身在尽可能的还原人在自然中的状态;而作为边界的数字形象通过虚拟世界涵括了处在不同真实时空中的个体,人的信息不再是一种媒介要素转化为一种或几种媒介,而是在完成对信息的全要素收集后借由元宇宙向所传递的世界的另一端扩散,人的交互感知相比与其他媒介更为全面。可以说数字形象可以极大地提升人在通过媒介连接交互过程中的自由度,更为贴近人在自然中的交往状态。

在人的感知的全面拓宽下,人与人关系连接所建立的联结亦产生变化。在既有的技术下,人已经可以完成人连接自由的纵向发展,人所连接的手臂通过书信、图画、电报等无限延长,而元宇宙中数字形象的出现,从一种媒介要素的传递到多种媒介要素同时传递的变革让人能够更全面地感知与之交互的另一端,在元宇宙中人与人、人与物之间的交互变得更为立体,人的联结从岛屿之间的桥接向立体的楼阁进化。

人类数字形象作为元宇宙的重要组成,与虚拟空间、数字货币、连接与交互技术共同组成了元宇宙的虚拟场景。在连接的加持下,数字形象成为人影响元宇宙、元宇宙对现实表达的窗口;在真实与虚拟之间,数字形象为二者涵定了边界,依靠数字形象所带来的真实与虚拟的连接形成数字社会的生态化反;而数字形象所带来的新的、立体的连接亦造就了人的新的联结进化。随着对元宇宙研究的逐渐深入,数字形象在未来将获得哪些新的价值与作用,值得人文社会科学研究者高度关注,并予以更为深入细致的阐释。

注 释:

[1] Guadagno R E,Blascovich J,Bailenson J N,et al. Virtual Humans and Persuasi on: The Effects of Agency and Behavioral Realism[J]. Media Psychology, 2007, 10(1):1-22.

[2] 丁晓蔚.从互联网金融到数字金融:发展态势、特征与理念[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学),2021,58(06):28-44+162.

[3]王春颖.元宇宙: 数字资产[NOL]. Dream Meta, 2022-3-17. hts://mp.weixin.qq.com/s/l812tWddOHbskYxTaFV_ Qw

[4] 曾军.“元宇宙”中的身体与主体性分裂[J].探索与争鸣,2022(04):85-87.

[5]张依.虚拟偶像 直播热现象探究[J].新媒体研究,2019,5(17):72-75.DOI:10.16604/j.cnki.iss n2096-0360.2019.17.027.

[6]张昕熠. 虚拟网红形象的IP化发展研究[D].湘潭大学,2020.D0l:10.27426/d.cnkigxtdu.2020.001703.

[7] 梅洛-庞蒂.知觉现象学[M]姜志辉,译.北京:商务印书馆2001:256,282.

[8]张洪忠, 斗维红,任吴炯.元宇宙:具身传播的场景想象[J].新闻界,2022(01):76-84.DOI:10.15897/j.cnki.cn51-1046/g2.2021 1228.001.

[9] Zhang H,Liu Q,Chen X,et al. A Digital Twin-Based Approach for Designing and Multi-Objective Optimization of Hollow Glass Production Line[J]. IEEE Access,2017, 5(2017):26901-26911.

[10] Katzenbach C,Bchle T C . Defining concepts of the digital society[]. Internet Policy Review: Jourmal on Internet Regulation, 2019(4).

[11]穆勒.论自由[M].译林出版社, 2014.

(喻国明,北京师范大学教授、博士生导师;傅海鑫、张之凯均为北京师范大学新闻传播学院硕士研究生)