中图分类号:TP391;TU984 文献标识码:A 文章编号:2096-4706(2025)07-0161-07

Abstract:Inordertoexplorethe spatialheterogeneityofurban thermalenvironmentanditsresponse todrivingfactors,the LandSurface Temperature (LST)during the heat wave in Guangzhou in2O2 is taken as theresearchobject,andthe Ordinary Least Squares (OLS)and Geographically Weighted Regression (GWR) model are used to analyze the influence ofspatial form, land use and social development factors on the thermal environment. The results show that the  of the GWR model is 0.6, and the

of the GWR model is 0.6, and the  ofthe OLS modelisonly0.3.The relationship performance between the driving factors ofthe GWR fitingand the thermal environment is better.Buildingdensityproportion of impervious surface androad length arepositively corelated with LST. Theaverage valueofDEMand vegetationcoverage are negativelycorelated withLST.Thecorelationbetweenbuildingheight meanandstandarddviation,DEMstandardeviation,NightieLightIndexandLSTisdiferentindifenttemperaureones. The results can provide scientific basis for optimizing the urban layout and aleviating the heat island effect.

ofthe OLS modelisonly0.3.The relationship performance between the driving factors ofthe GWR fitingand the thermal environment is better.Buildingdensityproportion of impervious surface androad length arepositively corelated with LST. Theaverage valueofDEMand vegetationcoverage are negativelycorelated withLST.Thecorelationbetweenbuildingheight meanandstandarddviation,DEMstandardeviation,NightieLightIndexandLSTisdiferentindifenttemperaureones. The results can provide scientific basis for optimizing the urban layout and aleviating the heat island effect.

Keywords: urban thermal environment; spatial patern; driving factor; Geographically Weighted Regression model

0 引言

在全球变暖背景下,缓解城市热环境问题刻不容缓。热岛效应指城区温度高于郊区的差异现象[1],主要由城市内大量高蓄热的建筑和道路,以及水体绿地日益减少等因素导致城市“高温化”。目前,地表热岛的热环境研究主要借助气象观测、模拟及热红外遥感,以地表温度(LandSurfaceTemperature,LST)作为热环境量化指标[2]。

当下,利用遥感技术获取LST为多尺度热环境研究提供了理想数据源。学者们广泛采用皮尔逊相关分析法[3]、地理探测器[4]、地理加权回归(GWR)[5]等方法,从不同时空尺度探讨热环境与驱动因素的关系。广州市是我国城市快速发展的典型代表,热环境问题突出。现有的广州城市热岛研究多基于单景影像,聚焦中心城区空间差异与成因分析[6-8],研究区域覆盖范围有限[。已有研究表明,广州热岛效应受城市规划控制要素[8]、景观指数[0]、用地功能[1]等多种因素影响。然而,鲜见从广州全域热环境角度,将上述因素与社会发展相关指标进行综合分析的研究。为探究高温热浪期间热环境改善策略,本文以广州市地表热岛为研究对象,对比普通最小二乘法(OLS)和地理加权回归(GWR)模型的回归方法,分析城市热岛效应空间分布格局与关键驱动因素,为热环境改善提供科学依据与决策支持。

1研究区域与数据处理

1. 1 研究区域概况

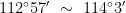

广州市位于珠江三角洲中北部(

N ,

N ,  E),其地理位置如图1所示。该地区属湿润亚热带气候区,夏季漫长湿热、降水丰沛,年平均气温

E),其地理位置如图1所示。该地区属湿润亚热带气候区,夏季漫长湿热、降水丰沛,年平均气温  ,年平均降水量超 1 8 0 0 m m 。作为我国南方的政治、经济、文化中心,广州城市化水平高,城市快速扩张与人口迅猛增长引发了严重的热岛效应。本文选取广州2022年9月热浪期间(9月2日一9月20日)的地表温度及驱动因素数据,对其热岛效应进行分析。

,年平均降水量超 1 8 0 0 m m 。作为我国南方的政治、经济、文化中心,广州城市化水平高,城市快速扩张与人口迅猛增长引发了严重的热岛效应。本文选取广州2022年9月热浪期间(9月2日一9月20日)的地表温度及驱动因素数据,对其热岛效应进行分析。

图1研究区区位图

图1研究区区位图1.2数据来源与预处理

Landsat8-9OLI/TIRSCollection2Level-2产品(以下简称Landsat8)的热红外波段STB10,可用于获取研究区地表温度数据。该LST产品基于LandsatCollection2Level-1的热红外波段及一系列辅助数据生成[12],数据误差为 - 0 . 5 6 K ,精度略高于当前广泛应用的单通道算法[13]。不过,因官方数据处理原因,广州地区的STB10波段常年存在部分影像残缺情况。为解决此问题,本研究结合MODIS的MOD11A1日间LST产品(空间分辨率 0 . 9 3 k m ),采用反距离权重法插值,对Landsat8中温度缺失区域进行填补融合,进而获取广州市2022年高温热浪期间(9月2日一9月20日)高分辨率的LST均值数据。

本研究基于Landsat卫星遥感影像,运用像元二分模型[14]计算植被覆盖度FVC。广州市建筑数据方面,建筑矢量轮廓数据源于国家青藏高原科学数据中心(2020年)[15];建筑高度栅格数据来自Zenodo平台(2020年,空间分辨率 1 0 m )[1]。DEM地形数据取自NASA地球科学数据网站(https://nasadaacs.eos.nasa.gov/,空间分辨率 1 2 . 5m )。土地利用/覆盖数据集为中国1990一2022年逐年 3 0 m 分辨率土地利用分类数据[17],用以计算开放水体覆盖度和不透水表面占比。矢量数据集包含从Open StreetMap爬取的2022年路网数据,用于计算道路长度。2022年夜间灯光数据来自全球500米分辨率“类  VIIRS”夜间灯光数据集[18]。因分析网格单元尺寸对热岛效应研究结果影响显著,依据既有文献[19],选取 1 0 0 m 尺度分析各驱动因素与LST的响应关系。

VIIRS”夜间灯光数据集[18]。因分析网格单元尺寸对热岛效应研究结果影响显著,依据既有文献[19],选取 1 0 0 m 尺度分析各驱动因素与LST的响应关系。

1.3 驱动因素

经既有文献总结,将LST驱动因素分为空间形态、土地利用和社会发展三类。空间形态着重描述建筑形态与组成特征,土地利用聚焦地表覆盖状况,社会发展反映地区经济发展水平及能源消耗情况。各指标定义如表1所示。

表1LST驱动因素

表1LST驱动因素2 研究方法

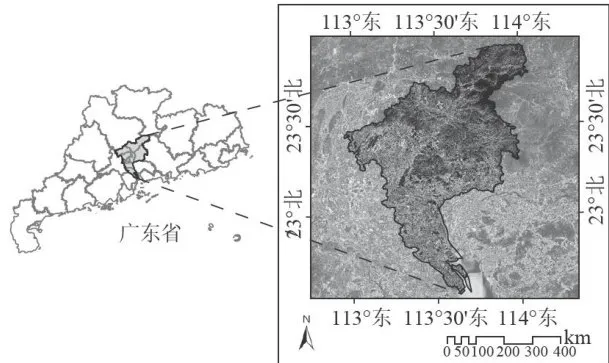

2.1 LST分级标准

研究采用均值-标准差法[20]对LST进行等级划分,即以LST相对于平均温度的变异程度为依据进行划分,具体范围如表2所示,将1区和2区作为热岛区进行重点分析。

表2LST等级划分表注: μ 为LST平均值,std为LST标准差。

表2LST等级划分表注: μ 为LST平均值,std为LST标准差。2.2 空间自相关分析

空间自相关分析是GWR回归的关键环节,常被用于检测变量在空间上的相关性及相关程度,一般分为全局莫兰指数分析与局部莫兰指数分析。全局莫兰指数用以观察指标的整体聚集或离散情况,局部莫兰指数则针对地区间指标的相互影响展开具体剖析[5],并构建LISA (Local Indicators of Spatial Association)聚集图或莫兰散点图。本文基于ArcGIS,采用全局莫兰指数分析热浪期间广州市LST的整体相关性与显著水平,利用局部莫兰指数分析其LST的空间聚集特征。

2.3 回归分析

2.3.1 OLS模型

普通最小二乘法(OLS模型)是一种用于定量分析因变量与自变量关系的统计学方法[21,它通过最小化残差平方和来拟合模型。该模型假设自变量对因变量具有相同的空间影响,作为构建线性关系模型的有效手段,被广泛应用于地表温度预测及驱动因素识别。其方程表示为:

其中, y 为因变量;  为截距;

为截距;  为自变量

为自变量  的系数; n 为自变量的数量; ε 为随机误差。

的系数; n 为自变量的数量; ε 为随机误差。

2.3.2 GWR模型

地理加权回归(GWR模型)是用于研究空间数据非平稳性与空间异质性的空间回归模型。它借助地理位置权重阐释自变量与因变量的空间关系,通过在空间运用局部加权最小二乘法估计参数[22]。GWR 模型适用于处理存在空间异质性或空间自相关性的数据,例如地理数据分析。其表达式为:

其中,  为位置 i 的因变量;

为位置 i 的因变量;  为位置 i 的地理坐标;

为位置 i 的地理坐标;  和

和  分别为位置 i 的截距和第 j 个自变量的回归系数; n 为自变量个数;

分别为位置 i 的截距和第 j 个自变量的回归系数; n 为自变量个数;  为位置 i 的第 j 个自变量;

为位置 i 的第 j 个自变量;  为随机误差。

为随机误差。

3 结果与分析

3.1广州LST的空间分布特征

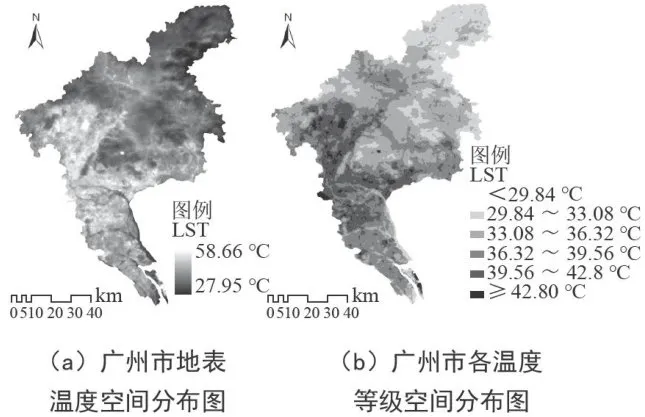

基于ArcGIS绘制的2022年高温热浪期广州LST空间分布图如图2(a)所示。期间温度范围为 ,平均温度

,平均温度  。总体上,广州市LST呈西南高、东北低的空间分布特点。城市建成区LST普遍较高(

。总体上,广州市LST呈西南高、东北低的空间分布特点。城市建成区LST普遍较高(  以上),高温区域沿城市主干道向外延伸,呈连续聚集状。热浪期广州LST分级结果见图2(b)。温度最高的1区和2区主要在中心城区与工业区,此区域建筑密度大、不透水表面覆盖度高。3区位于中心城区外围,多为建设强度适中的居住区。4区主要分布在中部和北部丘陵地带。5区和6区集中于珠江流域及植被覆盖的北部山区。

以上),高温区域沿城市主干道向外延伸,呈连续聚集状。热浪期广州LST分级结果见图2(b)。温度最高的1区和2区主要在中心城区与工业区,此区域建筑密度大、不透水表面覆盖度高。3区位于中心城区外围,多为建设强度适中的居住区。4区主要分布在中部和北部丘陵地带。5区和6区集中于珠江流域及植被覆盖的北部山区。

图2广州市热浪期间地表温度及温度分级结果

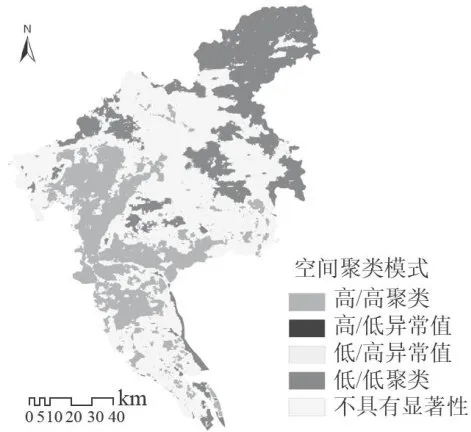

图2广州市热浪期间地表温度及温度分级结果空间自相关分析显示,广州市LST的全局莫兰指数为0.996( P lt; 0 . 0 1 ),表明其具有较强的空间聚集特性。进一步经局部空间自相关,得出广州市LST的LISA分布情况如图3所示。LST呈现高/高聚类模式的区域集中在中部,主要为建筑密集的商业区、居住区及工业区;低/低聚类模式区域多为边缘地带的丘陵、山地和滨水区域,且内部的水体、林地等自然生态空间也有零星分布,不存在高/低聚类或低/高聚类的异常区域。

图3广州市LST的LISA聚类分布图

图3广州市LST的LISA聚类分布图3.2地表温度的驱动因素分析

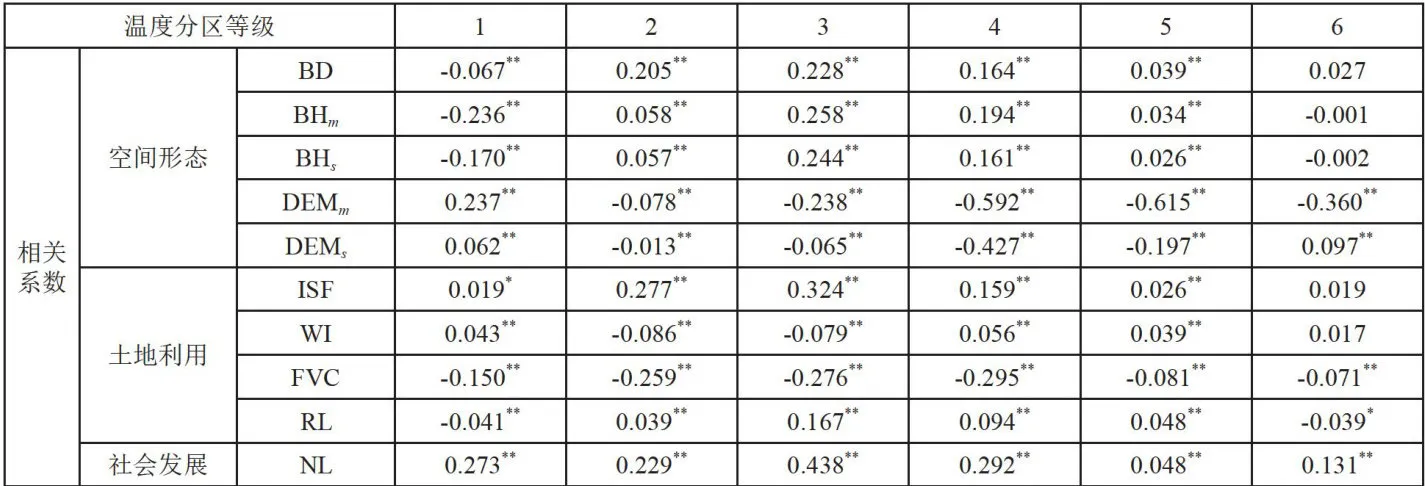

从空间形态、土地利用和社会发展这三类因素里选取10个指标,作为LST的驱动因素。在SPSS软件中,针对各温度分区的驱动因素与LST进行了皮尔逊相关分析,结果如表3所示。其中,6区里BD、  等驱动因素和LST的相关性不显著,后续回归分析将排除这些因素。同时,其余温度分区的驱动因素均通过共线性检验( Δ V I Flt; 5 ),可作为回归分析的自变量。为进一步对比各驱动因素在不同温度分区影响程度的相对大小[5],对各类驱动因素分别进行Z-Score标准化处理,以消除数据量级差异影响,随后利用ArcGIS软件,对未标准化数据和标准化数据分别实施回归分析。

等驱动因素和LST的相关性不显著,后续回归分析将排除这些因素。同时,其余温度分区的驱动因素均通过共线性检验( Δ V I Flt; 5 ),可作为回归分析的自变量。为进一步对比各驱动因素在不同温度分区影响程度的相对大小[5],对各类驱动因素分别进行Z-Score标准化处理,以消除数据量级差异影响,随后利用ArcGIS软件,对未标准化数据和标准化数据分别实施回归分析。

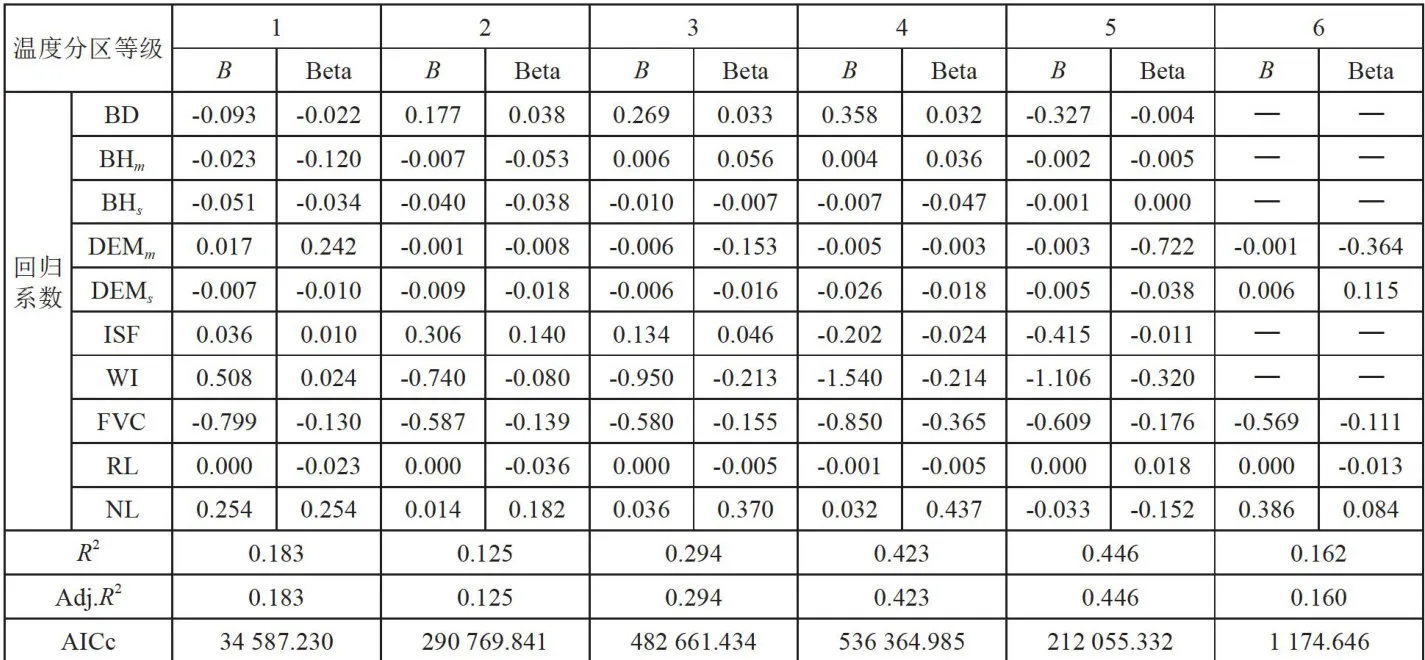

3.3 OLS模型分析

基于ArcGIS的OLS回归工具,各温度分区的影响参数及影响程度各不相同,具体如表4所示。在各温度分区中,建筑高度标准差(BHs)与植被覆盖度(FVC)均与LST呈负相关,这表明在多种温度条件下,增大建筑高度差异或提高植被覆盖度,均能在不同程度上改善热环境。其余多数因素在不同温度分区与LST的相关性存在差异。在大部分温度分区中,建筑密度、不透水表面占比、夜间灯光指数与LST呈正相关;建筑高度平均值、DEM平均值与标准差、开放水体覆盖度则与LST呈负相关。这是由于建筑平均高度和地面高度越高、地形起伏越剧烈,城市竖向空气流动就越强,有利于促进地表散热;而建筑密度增加会使间距变小,限制空气交换,大面积不透水表面会进一步阻碍散热,较高的夜间灯光指数也表明存在大量人为排热。开放水体覆盖度在1区与LST呈现较为显著的正相关,这与以往研究结果不同[5]。出现这种现象的主要原因是,该高温区域部分处于临水的高密度城区,水体的降温效果和作用范围有限,并且OLS模型无法从空间层面捕捉水体对LST的影响。

表3各温度分区的驱动因素与LST的皮尔逊相关系数注:**在0.01级别(双尾),相关性显著;

表3各温度分区的驱动因素与LST的皮尔逊相关系数注:**在0.01级别(双尾),相关性显著;  在0.05级别(双尾),相关性显著。

在0.05级别(双尾),相关性显著。 表4各温度分区的普通最小二乘法线性回归模型参数注: B 为非标准化参数的回归系数,Beta为标准化参数的回归系数。“一”为剔除的驱动因素。

表4各温度分区的普通最小二乘法线性回归模型参数注: B 为非标准化参数的回归系数,Beta为标准化参数的回归系数。“一”为剔除的驱动因素。3.4 GWR模型分析

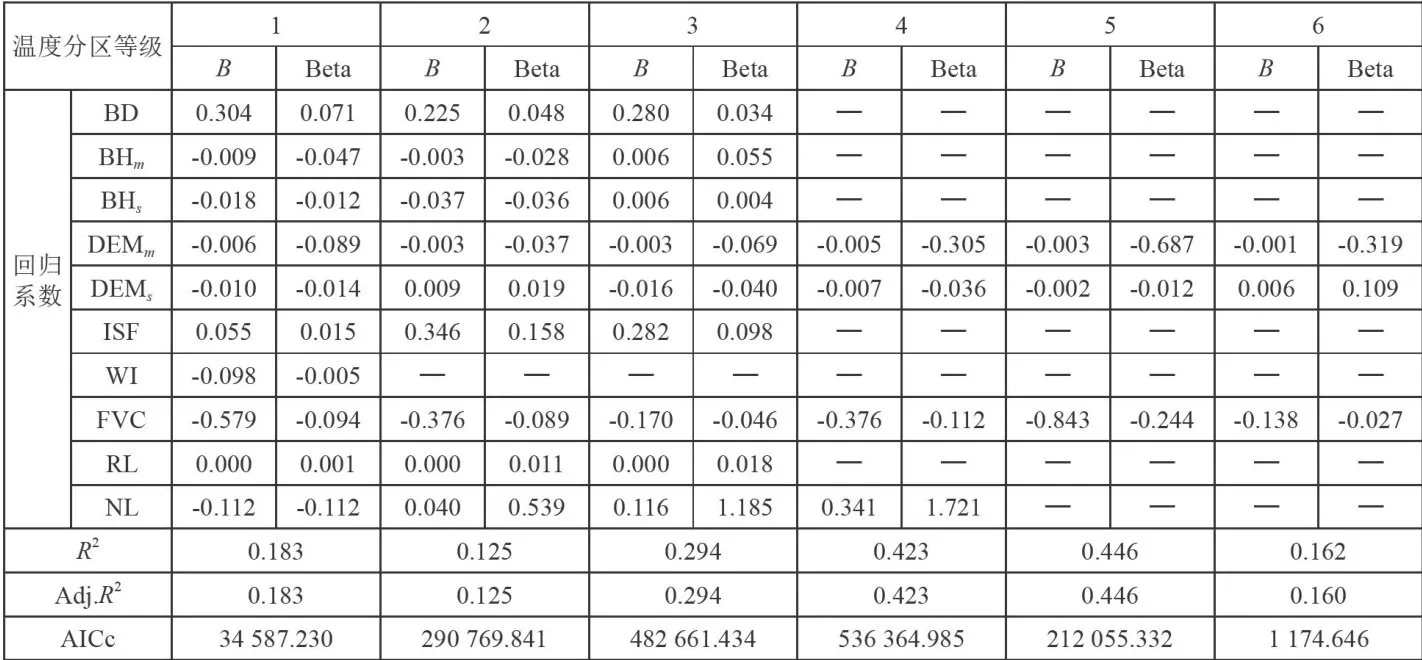

在进行GWR回归之前,采用逐步回归方法,剔除各分区中存在局部多重共线性且显著性较低的驱动因素,得到自变量集合。经检验,逐步回归后被剔除的大多数驱动因素,在相应温度分区内,超过8 1 . 4 5 % 的网格单元数值为0,这表明这些因素的剔除对回归结果影响较小。

在各因素中,建筑密度、DEM平均值、不透水表面占比、植被覆盖度以及道路长度与LST的相关性较为稳定;建筑高度平均值和标准差、DEM标准差以及夜间灯光指数对LST的影响存在空间异质性(如表5所示)。其中,建筑密度、不透水表面占比和道路长度在1至3区与LST均呈正相关;DEM平均值和植被覆盖度在1到6区与LST均呈负相关;建筑高度平均值和标准差在1区和2区与LST呈负相关。

表5各温度分区的地理加权回归模型参数注: B 为非标准化参数的回归系数,Beta为标准化参数的回归系数。“一”为剔除的驱动因素。

表5各温度分区的地理加权回归模型参数注: B 为非标准化参数的回归系数,Beta为标准化参数的回归系数。“一”为剔除的驱动因素。主要原因如下:在以建成区为主的高温区域(1区),较高建筑高度对应着较低建筑密度,高层建筑间易形成峡谷结构,基于建筑高度差异能进一步促进空气流通,同时为地面提供更多建筑阴影,从而对降低LST起到作用。而在3区,建筑高度平均值和标准差与LST呈正相关关系,这表明对于建设开发强度较低的区域,新建建筑的增加易致使LST升高,并且优化城市建筑形态对缓解温度升高的作用有限,难以有效弥补由此带来的热环境恶化问题。DEM标准差对各个温度分区LST的影响程度普遍较低,在大多数分区中与LST呈负相关关系,这表明地形的不平坦性会影响地表与大气之间的热量交换过程,对LST有一定降温效果。由于广州全域开放水体较少,仅1区的开放水体覆盖度可作为自变量参与GWR回归,且与LST呈负相关关系,相比OLS模型的结论更为合理。夜间灯光指数在大部分温度分区中与LST呈显著正相关关系,表明在高温热浪期间,人类活动产生的热量对LST的升温效果较为显著。

4讨论与分析

4.1 回归模型对比分析

通过对比OLS和GWR方法的回归精度(表4、表5)发现:GWR模型的  相较于OLS模型提升0 . 1 2 4 ~ 0 . 3 8 3 ,Adj

相较于OLS模型提升0 . 1 2 4 ~ 0 . 3 8 3 ,Adj  提升 0 . 1 2 0 ~ 0 . 3 7 8 ,AICc降低 5 3 7 ~ 2 5 0 8 8 0 ,各项指标参数均优于OLS模型。因此,

提升 0 . 1 2 0 ~ 0 . 3 7 8 ,AICc降低 5 3 7 ~ 2 5 0 8 8 0 ,各项指标参数均优于OLS模型。因此,  更高、AICc值更低的GWR模型在拟合驱动因素与LST的关系时表现更佳,能够更科学地分析广州LST与驱动因素影响关系的空间异质性,有效揭示城市热岛效应的形成机制及空间规律。

更高、AICc值更低的GWR模型在拟合驱动因素与LST的关系时表现更佳,能够更科学地分析广州LST与驱动因素影响关系的空间异质性,有效揭示城市热岛效应的形成机制及空间规律。

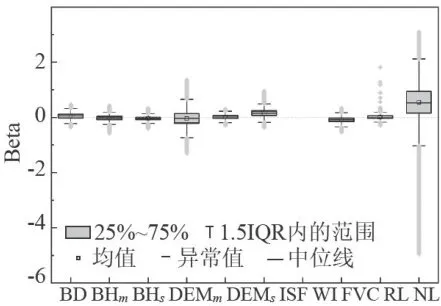

4.2城市热环境规划策略及其可行性

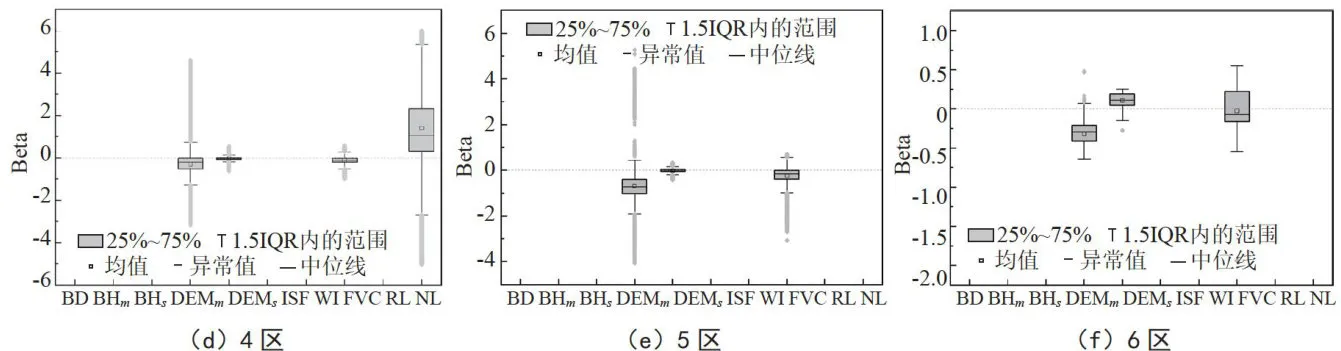

为便于分析各温度分区影响LST的关键因素,将六类温度分区中各驱动因素标准化后的GWR回归系数用箱线图呈现,如图4所示。总体来看,夜间灯光指数与LST呈显著正相关,DEM平均值和植被覆盖度呈显著负相关,其余驱动因素的相关性相对较弱。

(b)2区(a)1区(c)3区

(b)2区(a)1区(c)3区 图4各温度分区的GWR回归系数箱线图

图4各温度分区的GWR回归系数箱线图1区的关键增温驱动因素是建筑密度、不透水表面占比,降温驱动因素为植被覆盖度、DEM平均值。所以,该区域热环境问题主要源于较高的建筑密度和相对较低的绿化面积。建议优先优化1区的建筑和植被指标。具体做法是合理控制建筑密度,通过科学规划减少城市不透水表面,同时增加植被覆盖以扩大绿化面积,从而缓解热岛效应。另外,可将增加建筑高度差异等作为辅助规划手段,优化城市空间布局,进一步改善热环境。

2区的降温因素与1区类似,关键增温因素是夜间灯光指数、不透水表面占比。夜间灯光指数的标准化回归系数最大(平均值为0.539),这表明人类活动和能源消耗对该区域热环境影响显著,在规划过程中需重点关注。所以,2区的规划控制策略,建议优先聚焦能耗及人为热排放相关问题,在降低此类环境负荷的前提下,进一步管控建筑密度和不透水表面占比等关键指标。

对3区来说,关键增温因素是夜间灯光指数、不透水表面占比,降温因素为DEM平均值。在未来规划建设时,应重点关注有效管理城市热排放、促进地表散热,以此防范和减缓热环境的潜在恶化。对于热环境相对舒适的 4 ~ 6 区,要充分发挥该区域的生态降温效果,适度减少人为活动对热环境的负面影响,避免在城市扩张进程中破坏生态环境,维持高植被覆盖区的温度调节功能。

5结论

本文运用OLS和GWR回归方法,研究广州热浪期间以地表温度表征的城市热环境与驱动因素的作用关系,总结其空间特征及响应规律,主要结论如下:1)高温热浪期间,广州市LST呈现西南高、东北低的空间聚集特征。2)在拟合LST与驱动因素关系方面,GWR模型显著优于OLS模型,能够更有效地分析驱动因素对LST影响的空间异质性。3)针对热环境问题严重的1区和2区,应优先调控人类活动及能耗排热,采用建筑节能技术降低能耗与排热,同时优化建筑密度和高度差异,通过高效美观的绿化提高植被覆盖率。

参考文献:

[1]GRIMMNB,FAETHSH,GOLUBIEWSKINE,etal.Global Change and the Ecology of Cities [J].science,2008,319(5864):756-760.

[2]LULL,FUP,DEWANA,etal.ContrastingDeterminants ofLand Surface Temperature in Three Megacities:Implications to Cool Tropical Metropolitan Regions[J/OL].Sustainable Cities and Society,2023,92:104505[2024-10-13].https://doi.org/10.1016/j.scs.2023.104505.

[3]刘诗喆,谢苗苗,武蓉蓉,等.地理单元划分对城市热环境响应规律的影响:以北京为例[J].地理科学进展,2021,40(6):1037-1047.

[4]李雨露,孟丹,郭晓彤,等.北京市地表温度的季节变化及其驱动因素空间异质性分析[J].首都师范大学学报:自然科学版,2023,44(5):69-79.

[5]GAOYJ,ZHAOJY,YUKH.Effects ofBlockMorphology on the Surface Thermal Environment and theCorresponding Planning Strategy Using the GeographicallyWeightedRegressionModel[J/OL].BuildingandEnvironment,2022,216: 109037[2024-10-15].https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109037.

[6] 陈光,李楠,蔡云楠,等.基于LCZ的广州夏季热岛强度特征分析[J].建筑科学,2021,37(6):96-104.

[7] LIUYF,ZHANGWJ,LIUWK,et al.ExploringtheSeasonal EffectsofUrbanMorphology on Land SurfaceTemperature in Urban Functional Zones [J/OL].Sustainable CitiesandSociety,2024: 105268[2024-10-20].https://doi.org/10.1016/j.scs.2024.105268.

[8]许亘昱,石玉蓉,张宇峰.规划控制要素视角下城市热环境的测度与优化—一以广州中心城区为例[J].热带地理,2023,43(6):1070-1082.

[9]石玉蓉.基于遥感和地表能量平衡的湿热地区城市局地气候研究[D].广州:,2020.

[10]沈轶婕.基于多源数据的广州市城市绿地空间格局与城市热环境的关联性研究[D].广州:,2022.

[11]郭城.城市热环境昼夜变化的多尺度分析[D].广州:广州大学,2024.

[12]GHOSH S,KUMARD,KUMARI R.Assessing Spatiotemporal Variationsin land Surface Temperatureand SUHI Intensitywitha CloudBasedComputational SystemoverFive Major Citiesof India[J/OL].Sustainable Cities and Society, 2022,85: 104060[2024-10-20].https://doi.0rg/10.1016/ j.scs.2022.104060.

[13]李胜林,刘波,赵犇,等.Landsat8地表温度产品验证与分析[J].中国空间科学技术,2023,43(2):174-182.

[14]GUTMANGIGNATOVA.TheDerivationoftheGreenVegetationFractionfromNOAA/AVHRRDataforUse inNumerical WeatherPrediction Models[J].International Journal ofremote sensing,1998,19(8):1533-1543.

[15]国家青藏高原数据中心.中国90座城市建筑物屋顶矢量数据集(2020)[DS/OL].[2024-10-26].https://cstr.cn/18406.11.Geogra.tpdc.271702.

[16]WU WB.CNBH-10 m: A First Chinese BuildingHeight at 1 0 m Resolution[DS/OL].[2024-10-15].https://zenodo.org/ records/7923866.

[17] YANG J,HUANG X.The 3 0 m Annual Land CoverDatasetand itsDynamicsin China from1990to 2019[J].EarthSystemScienceData,2021,13:3907-3925.

[18]CHENZQ,YUBL,YANGCS,etal.AnExtended

Time-Series(2000-2018)ofGlobalNPP-VIIRS-LikeNighttimeLightData froma Cross-Sensor Calibration [J].Earth SystemScienceData,2021,13(13):889-906.

[19]LIANGHY,MENGQL,QIQL,etal. Spatiotemporal Interaction Between Urban Heat Island and Urban-ConstructionIndicatorson theBlockScaleinAutumnina Humid and Hot Climate [J/OL].Sustainable Cities and Society, 2022,78:103638[2024-10-20].https://doi.org/10.1016/ j.scs.2021.103638.

[20]张船红,郭豫宾.Landsat影像的地表温度反演及其强度变化分析[J].测绘科学,2020,45(3):"

[21]GUOAD,YANGJ,SUNW,etal.Impact ofUrban MorphologyandLandscapeCharacteristicsonSpatiotemporal HeterogeneityofLandSurfaceTemperature[J/OL].Sustainable Cities and Society,2020,63:102443[2024-10-20].https://doi. org/10.1016/j.scs.2020.102443.

[22] YU HT,PENG ZR.Exploring the Spatial Variation of RidesourcingDemand and itsRelationshiptoBuiltEnvironment andSocioeconomic Factorswith the GeographicallyWeighted Poisson Regression[J].Journal of Transport Geography,2019, 75:147-163.

作者简介:王丽慧(1999一),女,汉族,山东青岛人,硕士研究生在读,研究方向:建筑节能与室外热环境。