李祥倩,孙万雪,戚素素

(山东华宇工学院,山东 德州 253034)

0 引 言随着社会的发展和人们生活水平的提高,人们的工作环境在不断地改变,室内办公已是常态,人们对室内环境的热舒适性和空气品质的要求也随之增加。据统计,一个人一生中大约有80%~90%的时间是在室内环境中度过的,因此室内办公环境的优劣与工作人员的健康和工作效率密不可分。近些年来,随着大型场所能耗的增大,空调病和由空气传播的疾病大量增加,不但加剧了能源消耗,而且也对人们的身体健康产生重大影响,因此建筑物室内通风节能得到越来越多人的重视。如果还是选取早期的通风方式,势必会导致成本的大幅增加和时间的大量消耗,而且可能会不符合室内环境要求,因此选择合理的通风方式是非常有必要的,这关系到室内空气质量的好坏。室内自然置换通风的可视化装置通过直观地观察室内空气的置换,分析流场情况,判断影响因素,明确能满足人们舒适度要求的通风方式。

本文主要是利用Workbench分析软件中的Fluent软件进行模拟,通过软件构建模型,对大型会议室内采用的同侧侧送侧回、对侧上送下回和下送上回三种送风方式进行研究。

1 送风方式在通过Fluent软件进行数值模拟计算时,对大型会议室内三种送风方式(分别是侧送侧回式气流组织、上送下回式气流组织和下送上回式气流组织)对流场的影响进行了分析,这三种通风方式的主要区别是风口位置设计不一样。下面对三种通风方式进行简单的介绍:

(1)侧送侧回方式。是大型建筑中应用最为广泛的送风方式,方法是在侧墙上设置送风口,气流水平射入,对墙折转,经过工作区时可以减缓速度,由位于送风口底部的排风口送出。依据房间跨度的不同,可以分为同侧送风和对侧送风。在选择送风方式时,喷口送风最为常见。侧送风方式有百叶侧送和喷口送风,百叶侧送因其噪音较大而会产生“头后风”,因此通常作为辅助送风方式。

(2)上送下回方式。是空调房间以往最常用的送风方式,出风口设置在建筑空间的上部或侧墙上部,回风口设置在下侧墙壁上。送风气流经过工作区上部,带动气体流动,从下部的回风口排出。送风方式主要有孔板送风和散流器送风。就通风效果而言,通过上部新鲜空气与室内空气的完全混合,可以更好地满足工作区域的温度精度和气流速度要求。然而,上部送风也有其缺点:在建筑物上部有未使用的空间,这就增大了通风区域,提高了冷(热)负荷量,导致能耗增高,而且这种送风方式比侧送风方式多消耗25%~30%的送风量。

(3)下送上回方式。是一种节能气流组织形式,气流通过地板或下侧壁组织送风,由房间上部回风管道排出,送风过程中避开了上部无用空间的负荷和灯光热负荷,可以减少送风冷量(热量)要求,降低投资成本,送风速度较小,噪音也低,是一种较为理想的送风方式。然而,下出口形式复杂,数量大,操作管理难度大。目前,许多空调设计单位在技术上存在一定困难,大型建筑中所装空调使用该种送风方式的例子较少。

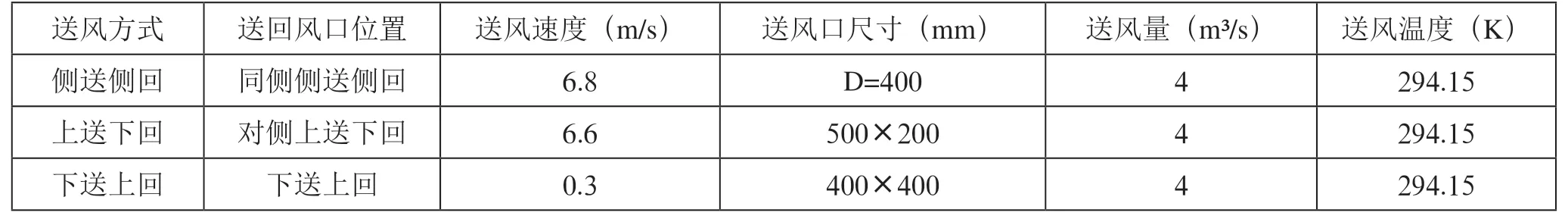

2 模型介绍本文使用假设模型进行探究,该课题模型参照用途是学术报告厅式的大型会议室房间,该房间可供150人的会议使用,长20 m,宽15 m,室内高度为4 m,面积为300 ㎡。根据该会议室的假设尺寸,在Geometry中建立对应的简化物理模型,除了送回风口位置不同外,三个模型采用相同的样式,如表1所示。模型采取简易条件构建,设定房间几何模型封闭没有门窗,便于模拟研究。

表1 三种送风方案参数表

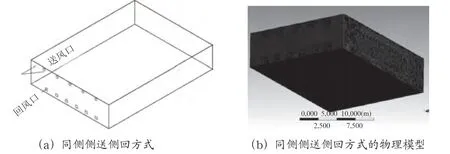

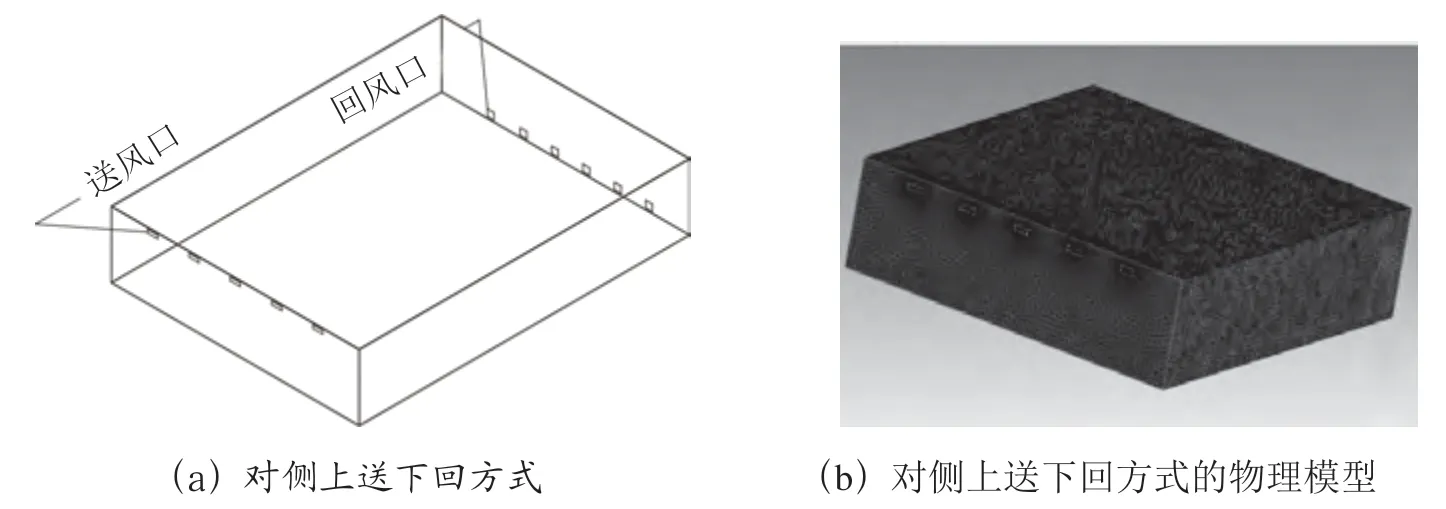

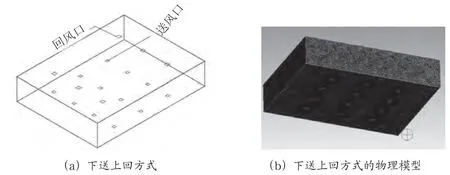

在这三种方案中,将送风量和送风温度设为定值,以风口位置和风速为自变量进行研究,几何模型和网格划分后的物理模型如图1、图2、图3所示。

图1 同侧侧送侧回方式和物理模型

图2 对侧上送下回方式和物理模型

图3 下送上回方式和物理模型

3 温度场、速度场模拟研究边界条件设定:首先选择湍流模型中的RNG模型,室内流体选择空气,空气参数取默认值,室内不存在其他热源。

入口边界(inlet):选择velocity–inlet(速度入口)作为边界条件。送风温度设置为299.15 K,送风速度依照表1设置。可以认为在这三种工况下送风能耗是相同的。其中侧送侧回式送风使用圆形喷口模型,上送下回式送风采用条形风口模型,而下送上回式由于对风速要求较高,选用旋流送风口模型。

出口边界(outlet):出口边界条件选择outflow(自由出流)。

墙壁(wall):墙壁与楼板厚度为三七墙,壁面温度为默认值,材料保持默认的aluminum。

在solution下方进行菜单设定时,选择SIMPLE算法保持不变,原有的松弛因子不变,设定残差收敛值小于10。

进行初始化,确定迭代步数,开始模拟计算。

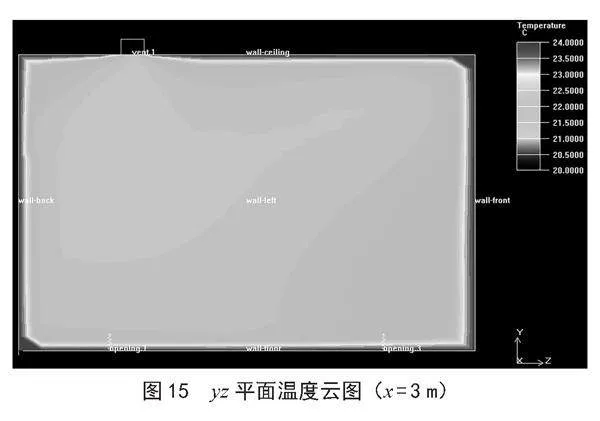

从房间竖直方向来看,如图4所示,在侧送侧回式送风中,当送风温度为294.15 K时,=7.5 m出风口截面处可以看到,送风口水平方向温度场分布为295.4 K~296.4 K,而且随着送风距离的增加,气流下落得很快。从这个截面中可以看出,下部工作区从右侧到左侧的温度场梯度逐渐增加,在中部形成了温度梯度降低过快的谷,在左下部空间,由于气体携带负荷即将送出,温度较高,约为297.7 K。

图4 侧送侧回式y=7.5 m截面处出风口温度场

从房间竖直方向来看,如图5所示,在上送下回式送风方法中,当送风温度为294.15 K时,在=7.5 m出风口截面处可以看到,送风口水平方向温度场分布为294.1 K~295.5 K,而且送风距离较远,接近房间宽度。在这个截面中可以看到下部工作区温度变化较小,气流到达右侧下落并从出风口排出,导致温度较低,约为296.8 K,且该区域中部也形成了温度梯度骤变的谷。在房间左下部,处于送风口的下部温度较高,约为297.8 K。

图5 上送下回式y=7.5 m处温度场分布

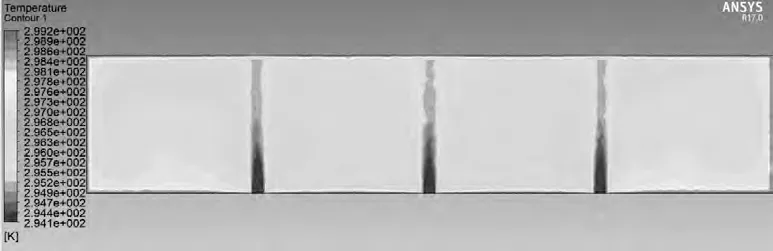

在下送上回式送风中,当送风温度为294.15 K、出口送风速度为0.3 m/s时,房间竖直方面温度场如图6所示,在=6 m出风口截面处,气流从送风口垂直射入,在出风口竖直方向温度较低,温度由出口处的294.15 K上升到上部区间的296.8 K,变化比较大,气流在上升过程中缓慢向周围扩散,使得房间其余部分的温度变化比较平稳。

图6 下送上回式y=6 m处温度场分布

从房间竖直方向来看,如图7所示,在侧送侧回式送风中,当出口送风速度为6.8 m/s时,从y=7.5 m出风口截面处可以看到,气流从出口水平射入,在水平方向速度场分布比较不均衡,新风在射入后,做抛物线流动。在这个截面中可以看到下部工作区从右侧到左侧速度场分布差异较大,气流对墙回转下降过程中,由于部分气流在重力作用下下落,气流对墙折转,出现涡旋区,导致房间右侧风速较高,约为0.678 m/s。

图7 侧送侧回式y=7.5 m处出风口速度场分布

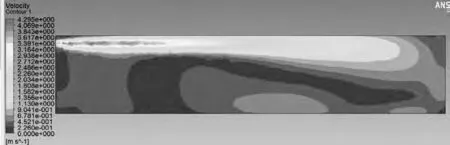

从房间竖直方向来看,如图8所示,在上送下回式送风中,出口送风速度为6.6 m/s时,从=7.5 m出风口截面处可以看到,送风口射入气流后,在水平方向速度场分布比较均衡,而且送风距离较远。在这个截面中可以看到下部工作区从右侧到左侧速度场分布差异较小,气流在即将到达对墙时下降,导致房间右侧风速较高,约为0.702 m/s,左侧风速稳定,气流扰动性小,速度约为0.351 m/s。

图8 上送下回式y=7.5 m处出风口速度场分布

在下送上回式送风中,当送风温度为294.15 K、出口送风速度为0.3 m/s时,房间竖直方面速度场如图9所示,=6 m出风口截面处,在出风封口竖直方向速度较高,速度由出口处的0.3 m/s上升到上部区间的6.35×10m/s,变化比较大,而房间其余部分的速度变化比较平稳。

图9 下送上回式y=6 m出风口处速度场截面

4 对室内流场的影响分析在侧送侧回式送风中,房间内温度场左侧进风区域的温度高于右侧出风区域,存在温度梯度骤变区域,整个房间中的送回风温差为3.15 K。速度场存在气流回旋现象,在工作区域气流杂乱,存在0.53 m/s左右的速度变化。

在上送下回式送风中,房间内温度场左侧进风区域的温度高于右侧出风区域,整个房间存在2.65 K的温度差异。速度场存在气流回旋现象,在工作区域气流杂乱,存在0.3 m/s左右的速度变化。

在下送上回式送风中,温度场除送风口和墙壁近距离范围内,整个房间存在2.85 K的送回风温差。速度场除送风口范围内,在整个房间波动值较小,工作区域仅存在0.057 m/s的速度差。

本文主要是对大型会议室内三种通风方式在Fluent软件模拟计算下得到的云图进行分析对比。通过每种送风方式下不同截面温度场和速度场的云图对比,最终得出下送上回式通风是比较理想的室内气流组织方式。

5 结 论通过对使用Fluent计算出的温度场和速度场云图的分析,清晰地展现了不同通风方式下会议室内的气流组织。模拟实验所得到的图像,可以为采取何种简单可靠的通风方式提供理论依据,为室内空调通风设计提供简明的方案。

通过对大型会议室内三种通风方式下流场的研究分析,可以得知对室内气流组织的影响因素有很多,而送风口位置和类型、送风速度的大小则是主要的影响因素。

对不同送回风口位置的通风方式进行模拟后,可以得知不同通风方式对室内流场的影响。侧送侧回式送风和上送下回式送风由于气流下落的不同而产生涡流区,工作区域内的温度场和速度场局部变化较大,稳定性较差,而在下送上回式通风中下工作区的温度场和速度场都比较稳定,实验证明在这三种通风方式对大型会议室内流场的影响中,下送上回式通风比较稳定。