摘要:企业数字化是数字经济的微观形态,对劳动力市场将产生深刻影响。在劳动力价格不断上涨的背景下,探讨企业数字化如何影响就业风险具有重要意义。采用劳动力需求弹性衡量劳动力市场就业风险,基于2010—2020年中国A股上市企业数据考察企业数字化对就业风险的影响,发现企业数字化能够降低劳动力市场的就业风险,总体上具有积极的就业效应。从作用机制来看,企业数字化通过生产力机制与资源机制对劳动力市场就业风险产生影响,前者表现为替代效应与规模效应,后者表现为融资效应,其中替代效应深化就业风险,而规模效应与融资效应缓解就业风险。实证结果表明,生产力机制的规模效应与资源机制的融资效应占据主导地位,这两个效应均显着存在。在数字经济所催生的企业数字化过程中,借助数字化转型推动企业发展,进而改善经营状况,对化解劳动者就业风险,实现更加充分更高质量就业具有积极意义。

关键词:企业数字化;就业风险;劳动力需求弹性;数字经济;新质生产力;稳就业政策

文献标识码:A 文章编号:1002-2848-2024(04)-0014-13

一、问题提出

21世纪以来,数字经济全面创新经济发展模式,是新质生产力的重要体现。《“十四五”数字经济发展规划》指出,数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。企业数字化是数字经济重要的微观形态,深刻影响劳动力市场供需匹配,引发人们“以数代人”的担忧。技术进步对就业的影响是经济学研究的经典议题。传统观点包括技术乐观派与技术悲观派,前者以萨伊定律和工资理论为基础,认为技术进步引起的失业是短期的;后者提出“市场需求不足”“投资需求不足”和“资本有机构成提高”等论点[1],认为技术进步将造成严重失业。现有研究基于传统观点,重点探讨技术本身引起的就业总量、就业结构的变化[2-3],但忽略了技术进步对劳动力市场就业潜在波动性的影响及作用机制。与以往诸如工业机器人等技术进步不同,企业数字化除了具备生产力提升作用,更是企业实现创新驱动发展、改造生产流程、优化企业管理并最终实现产业升级的过程,能深刻影响企业的经营效益与劳动力需求弹性,从微观层面上影响劳动力市场的就业需求波动性,即就业风险。

企业劳动力决策围绕成本与收益展开,在劳动力价格不断上涨的背景下,劳动力需求将呈下降趋势,导致劳动者面临更多的就业风险。统计数据显示,中国城镇非私营单位就业人员年平均名义工资从2000年的9 333元上涨到2022年的114 029元。同时,2012年后平均实际工资增长率开始出现超过实际国内生产总值(GDP)增长率的趋势[4]。劳动力成本上升意味着企业需要承担额外成本,这无疑影响企业利润以及现金流,由此导致企业劳动力需求下降,劳动者面临被解雇的风险,使得劳动力市场不确定性上升。基于上述背景,本文使用劳动力需求弹性衡量劳动者就业风险,从理论上梳理企业数字化影响劳动力就业风险的两大机制及其三大效应,即生产力机制的替代效应与规模效应、资源机制的融资效应。在实证研究方面,基于2010—2020年中国A股上市企业数据,建构企业数字化测量指标,分析企业数字化对就业风险的影响及其作用机制。

二、文献回顾和研究假设

(一)文献回顾

企业数字化对劳动力市场影响的研究可分为三个维度,分别是就业总量、就业结构和就业质量相关研究[5]。首先,就业总量研究关注企业数字化对劳动力需求总量的影响,具有替代效应和规模效应。前者认为企业数字化导致更多工作被替代[6],主要表现为对劳动力的替代效应;后者认为企业数字化可以降低产品价格并增加有效需求,从而创造更多的劳动力需求[7]。已有研究对两者之间的强弱进行实证分析,大部分结果支持规模效应大于替代效应[8],但也有部分研究持相左的观点[2]。观点分歧的原因可能在于,部分研究重点考虑了人工智能、自动化等数字技术产生的影响,但相对忽略了企业数字化是对企业全流程、全方位的数字化改造,从而对替代效应与规模效应的相对强弱产生了相异的估计结果。其次,就业结构相关研究主要关注企业数字化对技能结构的影响。企业数字化对不同技能结构的劳动力需求不一,反映了技术进步的技能偏向性。企业数字化替代效应与规模效应的敏感性群体特征并不相同,导致技能结构的相对变化。替代效应更侧重影响低技能劳动者与生产型劳动者,这类劳动者往往从事的是常规化劳动[8],而规模效应则对其余群体更为敏感。一方面,企业数字化提高了中高技能劳动者需求,而降低了低技能劳动者需求;另一方面,企业数字化提高技术型、服务型劳动者的需求,而对生产型劳动者以替代效应为主[9]。最后,就业质量研究关注企业数字化对劳动福利、劳动关系和就业环境等的影响,包括企业数字化能够提高劳动收入份额[10],降低工作时间,促进职业发展和提升工作满意度[11],从而对劳动者就业质量具有提升效应。

在上述三个维度的研究中,对企业数字化与就业总量的相关研究具有重要的理论意义与政策价值。一方面,就业总量是技术进步对劳动力市场最为直接的影响,往往通过对劳动力需求的变化进而对收入、技能结构产生衍生性影响。另一方面,就业总量能预测失业率的变化,在劳动力总量稳定的条件下,就业总量的上升意味着失业率下降;反之,失业率则上升。然而,现有研究主要采用区域宏观数据探讨这一问题,相对忽略了微观层面企业数字化对劳动力市场的影响,但这一视角具有独特的优势:其一,从企业角度可以更好衡量技术进步对劳动需求产生的潜在波动性或就业风险。当劳动力成本上升时,企业往往选择降低劳动力需求[12],但下降幅度受制于外在与内在多种影响,具有较强的波动性与风险性。也就是说,企业“成本—需求”的劳动力决策直接导致了劳动力市场就业需求的潜在波动性,而在劳动力成本不断上升的背景下,企业数字化如何影响企业劳动力决策进而影响就业风险,这一问题并未得到深入分析与论述。其二,全面揭示技术进步影响就业风险的作用机制。企业数字化对劳动力市场的冲击不仅限于技术进步角度的生产力机制,同时还对企业资源约束产生深刻影响,企业的劳动力需求不仅受制于实际的生产规模,也依赖企业的财务资源支持[13-14],这在劳动力价格不断上涨的背景下尤为重要,但也为现有研究所忽视。

(二)研究假设

从企业的微观视角来看,在资本不变条件下,工资上涨带来劳动力需求下降,劳动力需求弹性刻画了劳动力工资对劳动力需求的影响程度[12],反映就业数量对工资收入的敏感程度。劳动力需求弹性能够刻画劳动力市场的就业风险状况,是考察外界因素对劳动力雇佣关系变化、工作稳定性的显性指标[15]。换言之,某种外界因素可能导致劳动力需求弹性的变化,当劳动力需求弹性绝对值变大时,较小的工资变化将导致劳动力需求的剧烈变动以及非劳动成本更多地由劳动者承担[16],表示劳动者将面临更多就业风险。

劳动力需求弹性反映了企业的劳动力决策过程及其市场后果,这一过程还受到两方面因素的影响。一是企业内部劳动力资源状况。若企业劳动力存在冗余,则当劳动力成本上升时,裁员不会影响生产,反而节省生产成本,因此劳动力冗余时企业更倾向于降低劳动力需求,劳动力需求弹性变大,劳动者就业风险提高。当劳动力相对短缺时,裁员会干扰生产,特别是在企业规模扩张期,面对劳动力成本上涨,企业不会轻易裁员,甚至会扩大生产,进而继续增加劳动力需求,使得劳动力需求弹性变小,劳动者就业风险降低。二是企业财务资源状况。当劳动力成本上涨,企业保留原有劳动力或是继续增加劳动力时,需要承担更多的成本,这些成本可以通过融资获得资金支持。若融资成本较高,企业无法支撑劳动力成本上涨,选择降低劳动力需求,劳动力需求弹性上升,劳动力就业风险提高;相反,若融资成本较低,企业能够承受劳动力价格上涨,则劳动力需求下降的可能性大幅度缩小,劳动力需求弹性下降,劳动者就业风险降低。

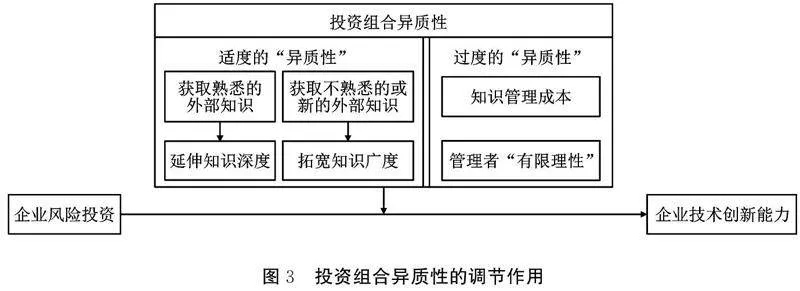

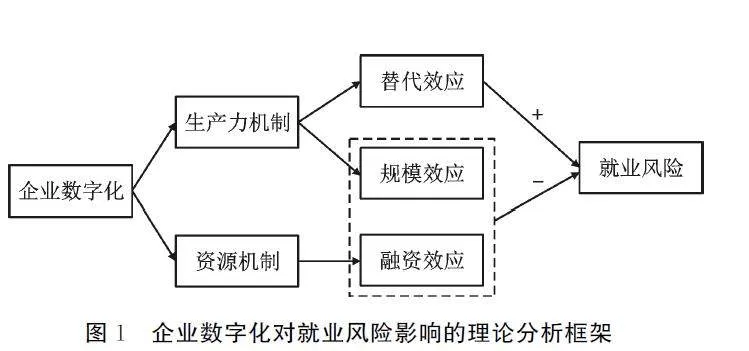

企 业数字化将深刻改变企业的组织方式、生产方式,进而影响企业劳动力决策,对劳动者就业风险产生重要影响。结合劳动力需求弹性的形成过程,本文进一步考察了企业数字化影响就业风险的作用机制及其效应。企业数字化对就业风险的影响可概括为生产力、资源两大机制及其所产生的三种效应。首先,依据熊彼特“创造性破坏”理论,生产力机制刻画数字化技术创新、嵌入与应用如何影响劳动力市场的就业需求。一方面,越来越多的工作被数字化技术替代,导致劳动力冗余,企业决策时更多地考虑劳动力成本,劳动力需求对工资敏感性提高,即劳动力需求弹性变大,劳动者的就业风险上升,即“替代效应”;另一方面,生产技术进步往往能降低产品价格并增加有效需求,体现为扩大企业规模进而增加劳动力需求,从而造成劳动力相对短缺并降低劳动力需求弹性,减少劳动者就业风险,即“规模效应”。其次,资源机制关注企业数字化能够释放企业发展的积极信号,进而降低企业融资成本,能使企业更有能力承担劳动力成本上涨,增加劳动需求并降低就业风险,即“融资效应”。上述理论分析1.生产力机制:替代效应与规模效应框架如图1所示。

1.生产力机制:替代效应与规模效应

生产力机制表现为企业数字化帮助传统企业实现数字化、自动化与智能化,提高劳动生产率[17],进而对劳动力市场就业需求产生冲击。数字化技术嵌入企业生产流程是企业数字化的重要任务。从直接效应来看,生产技术进步首先引发对劳动力的替代效应。当数字化技术提高劳动生产力的时候,技术投入相对于劳动力更具有优势,劳动力就会被数字化技术所取代[3],进而对劳动力产生替代效应。企业数字化有助于提高企业运营的智能化、自动化[17],降低劳动力需求和技能要求,产生劳动雇佣冗余,劳动力丧失技能优势和效率优势。现有研究表明,企业数字化的替代效应凸显并将进一步深化,有研究认为47%的美国工人将被数字化技术所取代[6],19.05%的中国劳动者处于高替代风险中[18]。企业数字化的替代效应导致劳动力冗余,企业在面临诸如劳动力成本上升等不利因素冲击时更加倾向于降低劳动力需求,从而提高劳动需求弹性,增加劳动力潜在的就业风险。

从间接效应来看,技术进步引发商品价格下降并刺激需求,生产规模扩大,产生规模效应。数字化技术作为先进生产力,有利于企业节约生产经营成本,使商品和服务价格下降,相当于间接提高了需求方的“收入”水平[2],进而产生“收入效应”。收入水平提升能够增加消费者对商品或服务的消费需求,从而促使企业进一步扩大生产经营规模。此外,企业数字化降低生产成本,对后续再加工产品的价格也会产生一定影响,结合“收入效应”对需求方收入的间接提升作用,消费者必将增加对相关行业产品的需求[19],推动行业生产规模扩大,形成规模经济,进一步降低生产成本,形成规模逐渐扩张的良性循环。然而,与替代效应相反,规模效应则是由于生产技术进步,推动企业生产效率提升,进而促使企业扩大生产规模,提高企业劳动力需求,导致劳动力相对短缺。因此,生产力机制的规模效应对其替代效应具有补偿作用。出于扩大规模、抢占市场的目的,企业决策不再以劳动力成本为中心,能更大限度承受劳动力价格上涨等不利影响;同时,生产规模扩大引致边际成本降低,也提高了企业应对劳动力成本上涨的能力,使得企业的劳动力决策相对忽略劳动成本因素,劳动力价格与劳动力需求之间敏感性降低,劳动力需求弹性下降,劳动者就业风险降低。

2.资源机制:融资效应

除生产力机制外,企业数字化还具有资源机制的融资效应,进而影响劳动者就业风险。具体而言,企业数字化可以通过资源机制的融资效应降低企业融资成本,弱化工资上涨与生产要素投入变化的敏感性,缓解劳动力市场就业风险。

劳动者就业风险很大程度上来自企业的资源约束[14]。这是由于企业面对不断上涨的劳动力成本,保留原有劳动力或是继续增加劳动力时,均需要承担更高的运行成本[13],并必须通过进一步融资来获取资金支持。企业会根据自身资金水平进行决策,平衡劳动力成本与融资成本之间的关系。若企业融资成本高于劳动力成本,则选择降低劳动力需求,劳动者就业风险提高;相反,若企业资源约束水平较低,融资成本低于劳动力成本,劳动力需求下降的可能性大幅度缩小,劳动者就业风险降低。

企业数字化能够有效降低企业融资成本,缓解企业资源约束,进而影响就业风险。企业数字化的融资效应体现在两点。首先,企业数字化提高经营信息质量,缓解信息不对称并提高企业决策水平。信息不对称造成投资者无法真实了解企业内部状况,增加投资者和债权人获利风险,产生“风险溢价”,提升企业融资成本[20]。企业数字化有效整合业务流程,促进企业运转的协调性和一体性,实现信息输入、沟通、交换、集成、共享、管理和决策的数字化和智能化,提升信息的准确度、完整性和时效性。高质量信息可缓解信息不对称,减少“风险溢价”,降低企业融资成本。高质量经营信息还可提高企业决策水平,降低企业融资成本。其次,释放积极的高质量发展信号,可以提振企业市场信誉。在数字经济背景下,企业数字化顺应时代发展潮流,能够向市场传递积极信号[21]。在信息不对称条件下,积极的信号可提高市场正向预期,减少市场交易成本[22],降低“风险溢价”与企业融资成本。整体而言,企业数字化通过降低融资成本、改善企业财务状况、缓解劳动力价格上涨引起的财务压力,降低劳动力需求弹性和就业风险。

综上,企业数字化通过生产力机制与资源机制影响就业风险,这两种机制具有三种效应:替代效应、规模效应与融资效应。企业数字化对就业风险的总体影响取决于这三种效应间的相对强弱,如果替代效应占主导,则企业数字化将提高劳动力市场就业风险;如果规模效应和融资效应占主导,企业数字化则降低劳动力就业风险。因此,本文提出如下对立假设并对其进行实证研究:

H1a:企业数字化的替代效应占主导,企业数字化提高劳动者就业风险。

H1b:企业数字化的规模效应和融资效应占主导,企业数字化降低劳动者就业风险。

三、研究设计

(一)数据来源和样本

本文使用的企业劳动力数据来自Wind数据库,企业财务状况、治理结构等其余相关数据来自国泰安经济金融(CSMAR)数据库,宏观经济变量来自2010—2020年《中国统计年鉴》。同时,在测量企业数字化时,使用了文构(WINGO)数据库。

为控制金融危机对劳动力市场的大范围冲击,实证分析选取2010—2020年中国A股上市企业作为研究对象。对样本数据进行如下筛选和处理:剔除ST、*ST和PT类特殊处理的上市企业样本;剔除金融行业上市企业样本;剔除企业层面存在缺失值的样本,对于城市层面的缺失数据,采用线性插补法或所在省份的平均值进行判断补充。为消除极端值的影响,对连续型变量采取1%和99%分位点的Winsorize处理,最终得到28 267个有效分析样本。此外,为了缓解内生性问题,统计分析使用未来一期的因变量进入模型,最终纳入分析的样本数量是23 448。

(二)企业数字化的测度

现有研究利用企业文本信息测度企业数字化,吴非等[21,23]采用成功企业案例和政策文本确立数字化技术词库,并以年报或年报中“管理层讨论与分析”等部分的数字化技术词频测度企业数字化水平(词频法),何帆等[24]利用样本期内企业公告内容判断企业是否进行数字化转型(公告法)。使用文本信息测度企业数字化是目前研究中的通行做法,其优势在于测量方法简单直接,能够对企业数字化的不同维度进行详细测量。其局限性在于两个方面。一是要求企业文本信息“言行合一”。若年报中的论述与企业实际行为状况不一致,则会导致测量误差。这种偏差主要是由于在年报文本中涉及时代背景、行业环境、战略判断与企业远景的相关陈述中,可能出现人工智能、数字化等热词,这些词语与企业当前的数字化水平无关,导致测度指标“虚高”。二是要求词库能够涵盖企业数字化转型相关词语。现有研究往往根据有限资料判断获得相关词语,如成功案例企业的年报与政府政策文本,有限的资料可能导致词库不能够覆盖所有的相关数字化技术词语,导致测量结果“偏低”。对于前者而言,已有研究考察了真实的数字投入与词频之间的关系,发现两者之间具有强相关性[25],因此文本分析方法的有效性能够得到保证;对于后者而言,本文采用 WINGO数据库克服词库选择的有限性。

根据上述分析,本文采用词频法,通过对企业年报文本分析,构建企业数字化测度指标。此外,为保证结果稳健性,使用企业公告替代年报,通过分析公告内容判断企业是否进行数字化转型。词频法的构建步骤如下:

第一,建立数字化技术词库。考虑到现有研究中数字化技术词库为根据有限资料进行判断获得,存在一定局限,本文合并已有研究的数字化技术词库[21,23],并借助WINGO数据库的“深度学习相似词”进行相似词扩充。该数据库模型基于神经网络Word Embedding方法,采用Word2vec中的连续词袋(continuousbag of words,CBOW)模型,利用海量财经文本训练而成,已在现有财务类文本分析的研究中得到初步应用。相比于头脑风暴法,利用机器学习方法得到的相似词更客观、准确和通用。但是,通过机器学习得到的相似词受限于使用的财经文本,与本研究的主题存在一定差异,需要进行二次筛选。因此,在剔除相似词中的不合情景的词语和重复词语后,得到数字化技术词库①。数字化技术词库共包括309个词语,归类后划分为119个基础技术词语和190个技术应用词语。具体而言,基础技术细分为人工智能、大数据、云计算、区块链、物联网和基础设施;技术应用细分为管理数字化、财务数字化、营销数字化、生产数字化和产品数字化。

第二,建构企业数字化指标。本文利用搜集的年报文本,采用Python进行文本信息预处理,去除文本信息中的符号字符;利用jieba库,对预处理后的文本信息进行分词;采用词典法,参照数字化技术词库,对年报文本信息中的数字化技术词语计数,得到企业数字化词频。同时,为矫正词频的偏态分布,对词频进行对数化处理。

第三,效度检验。为保证企业数字化指标效度,将计算结果与已有指标进行相关性检验。结果显示,本文指标与已有研究指标[21,23]Person相关性系数分别达到0.875、0.634,在1%的水平上显着。同时,利用企业公告法计算的企业数字化水平均值(2.675)显着高于未进行数字化转型的企业(1.719),上述结果表明本文的指标有较好的效度。

(三)模型设计

借鉴史青等[15-16]的研究,本文使用劳动力需求弹性体现企业层面的就业风险。建立如下统计分析模型:

lnempit+1= θ0+θ1lnwit +θ2digit +ΣXit +εit (1)

lnempit+1=β0+β1lnwit ×digit +β2lnwit +β3digit +ΣXit +εit (2)

为了降低模型的内生性问题,选择未来一期的被解释变量,lnempit+1为t+1期企业i的劳动力需求(对数),以年末职工人数测度;lnwit 为t 期企业i 的劳动力工资(对数),以“支付给职工以及为职工支付的现金”除以年末职工人数测度;digit 为企业数字化,采用词频法测度;Xit 为控制变量,在企业层面控制企业经营状况、财务状况、治理结构,在地区层面控制经济发展水平与劳动力市场状况[26],具体包括公司规模(总资产的对数)、企业年龄(上市年限的对数)、海外业务(具有海外业务为1,否则为0)、财务杠杆(资产负债率)、自由现金流(企业自由现金流/总资产)、公司成长性(营业收入增长率)、盈利能力(营业毛利率)、资产结构(固定资产比率)、股权集中度(第一大股东持股比例)、董事会规模(董事会人数的对数)、独立董事比例、两职合一(若董事长和总经理为同一人,取为1,否则为0)、产权性质(国有企业取为1,否则为0)、管理层持股(管理层持股比例)、人均GDP(城市人均GDP的对数)、产业结构(城市的第二、三产业占比)、劳动力年龄结构(15~65周岁人口占比),此外也控制了企业、行业、城市和年份固定效应;εit 为残差项。

式(1)中,θ1 为劳动力需求弹性,表示工资变化程度对劳动力需求变化程度的影响。劳动力价格直接影响企业人力决策,工资上涨带来劳动力需求下降,因此θ1 一般为负值,其绝对值越大①,表明单位工资上涨引起劳动力需求下降的幅度与劳动者就业风险越大。式(2)中引入了dig 和lnw 交互项,劳动力需求弹性的表达式为β1digit + β2。若β1 不等于0且显着,劳动力需求弹性受dig 的调节;若β1 显着为负值,则说明企业数字化提高了劳动力需求弹性(绝对值),意味着随着企业数字化水平提高,较小的工资变化将导致劳动力需求剧烈变动以及非劳动成本向劳动者转移,提高就业风险,假设H1a成立;若β1 显着为正值,说明企业数字化降低劳动力需求弹性(绝对值)和就业风险,假设H1b成立。

四、实证分析

(一)描述性统计分析

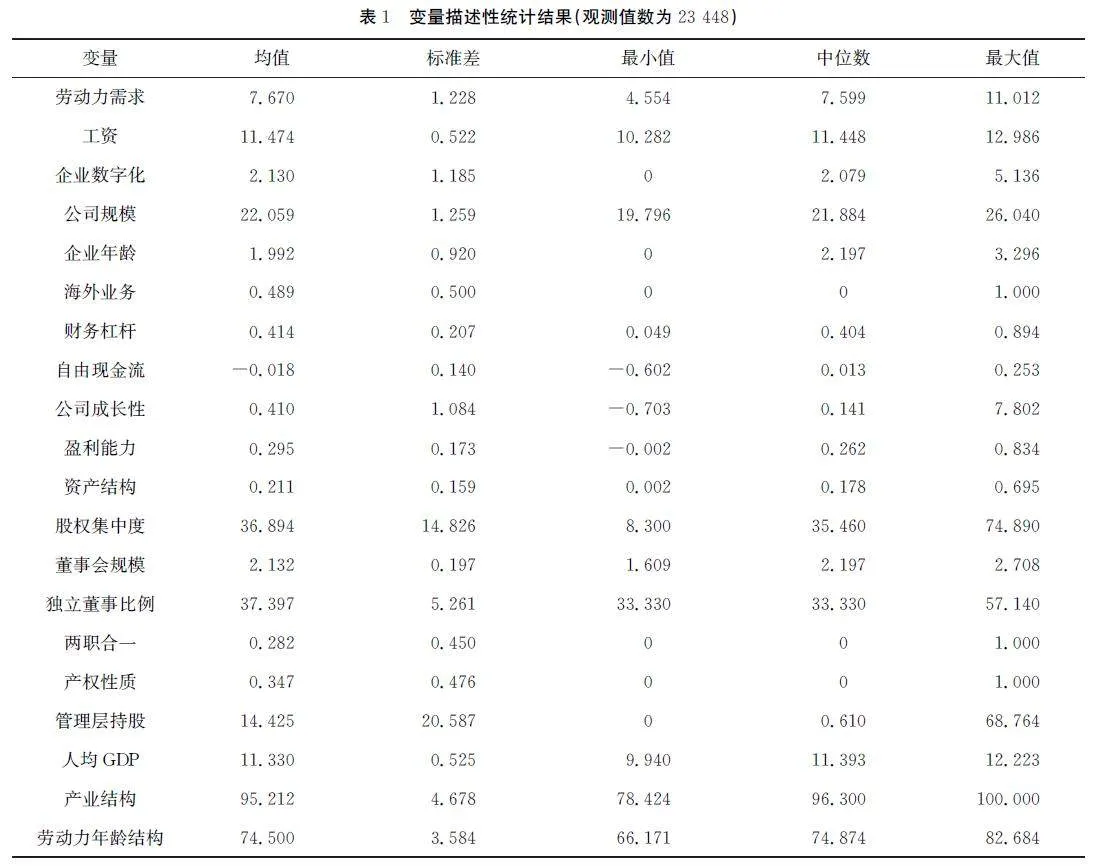

主要变量描述性统计结果见表1。

统计结果显示,劳动力需求最大值和最小值分别为11.012和4.554,表明企业雇佣人数最大值超过6万人,最低的不足百人,差异明显;中位数为7.599,即平均来看,样本企业的平均劳动力需求为1 995人,在中国的企业中,这一数值偏大,主要是由于样本来自上市企业,是中国优质企业的代表。工资变量最大值为12.986,最小值为10.282,表明上市企业最高的人均工资超过40万元,最低的不足3万元;中位数为11.448,表明上市企业平均人均工资约为93 695元。根据统计数据,2021年中国城镇居民人均可支配收入中位数为43 504元,样本数据的人均工资较高的原因主要在于两点:一是上市企业包括基层员工在内的工资待遇偏高,二是上市企业的管理层往往属于高收入群体,上市企业的数据更多地包含了高收入群体信息。企业数字化水平的均值为2.130,样本中数字化技术词频最低为0次,最高值为169次。此外,劳动力需求、工资和企业数字化水平的中位数和均值接近,表明其右偏特征得到矫正。

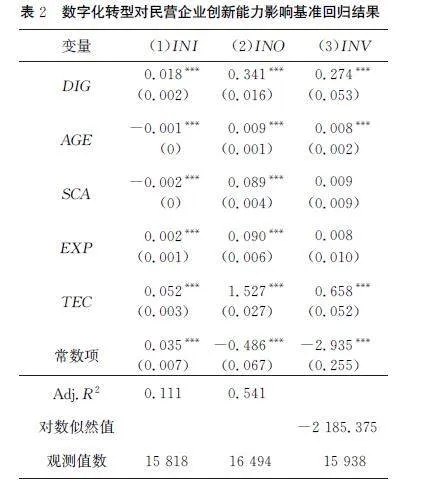

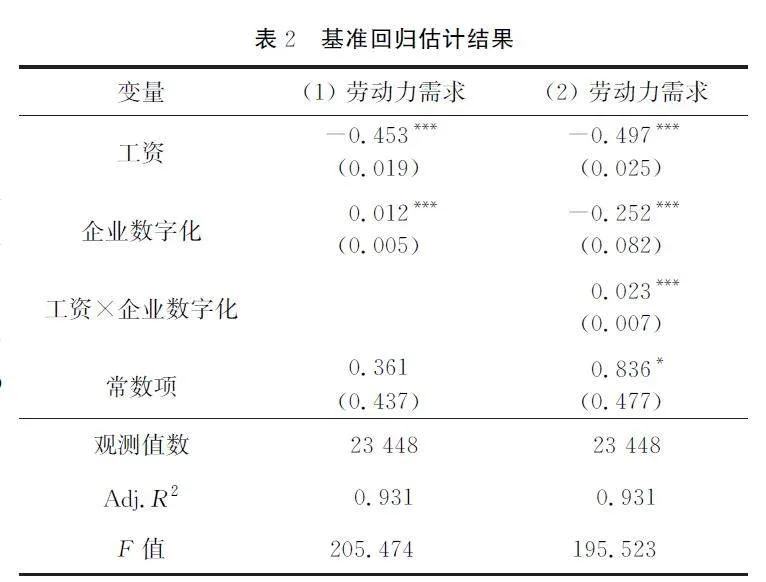

(二)基准回归:企业数字化与就业风险

式(1)(2)的估计结果见表2。第(1)列未加入交互项,计算得到的劳动需求弹性为0.453,与已有研究的估计结果相近[12,15];企业数字化的估计系数为正值,表明企业数字化能够提高企业劳动力需求。第(2)列加入了工资和企业数字化水平的交互项,其估计系数为正值,在1%的水平上显着,表明企业数字化从总体上显着降低劳动力需求弹性(绝对值),降低劳动者的就业风险,假设H1b成立。换言之,企业数字化不仅能够创造劳动力需求,也能够降低劳动力需求弹性,并缓解就业风险。上述结果表明规模效应与融资效应占据主导地位,企业数字化起到了缓解就业风险的作用。一方面,企业数字化引致生产效率提升,进而扩大生产规模,增加劳动需求从而表现为规模效应。出于扩大规模、抢占市场的目的, 企业对劳动力成本的敏感性下降,能更大限度承受劳动力价格上涨等不利因素,同时生产规模扩大引致边际成本降低,也提高了企业应对劳动力成本上涨的能力,进而降低劳动力需求弹性,缓解劳动者的就业风险。另一方面,企业数字化能够提高信息质量并释放积极信号,通过改善企业财务状况,缓解劳动力价格上涨引起的财务压力,降低融资成本,进而降低劳动力需求弹性和就业风险,具有融资效应。总之,基准回归结果表明企业数字化对就业风险的影响是以规模效应和融资效应为主导的,能够降低劳动力市场就业风险。

(三)稳健性检验

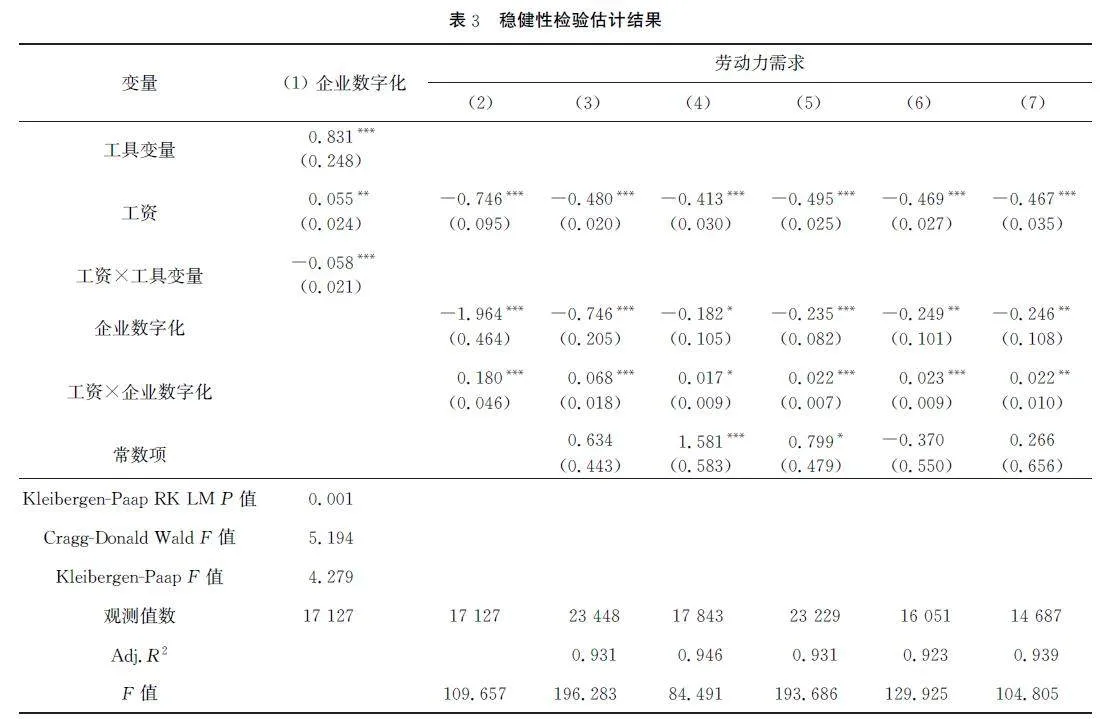

第一,工具变量法。基准回归模型可能由于遗漏变量和反向因果等存在内生性,造成系数估计偏误。借鉴相关研究选取工具变量的思路[27],选择1984年各城市每百万人邮局数作为企业数字化的工具变量。企业数字化依赖地区内的数字化通信方式,从地区通信发展脉络来看,邮局系统为之后电话通信以及依托电话线拨号的互联网接入奠定了基础,并深刻影响了数字经济发展格局和区域内企业信息技术的应用和接受程度,满足相关性要求。同时,邮局系统作为社会基础设施,并不直接影响企业的劳动力决策,并且随着互联网技术的发展,邮局系统的作用逐渐消失,满足外生性要求。此外,考虑到1984年各城市每百万人邮局数为截面数据,无法作为面板数据的工具变量,本文使用滞后一期全国互联网上网人数分别与1984年各城市每百万人邮局数的交乘项作为工具变量①。此外,基准模型中存在内生变量交乘项,内生项为企业数字化和企业数字化与工资的交互项,在工具变量回归中,应把选定的工具变量以及其与工资的交互项同时放入回归中进行估计。第一、二阶段的回归结果分别见表3第(1)(2)列。Kleibergen-Paap RK LM 检验结果在1%的水平上显着,表明不存在识别不足问题。Cragg-Donald Wald F统计量和Kleibergen-Paap F统计量分别高于Stock-Yogo F检验的15%和20%对应的临界值,表明基本不存在弱工具变量问题①。第一阶段的回归中,工具变量、工资×工具变量对企业数字化有显着影响,满足相关性要求。综合来看,此工具变量是可靠的。第二阶段的回归结果显示,工资与企业数字化水平交互项的回归系数仍显着为正,表明前文实证研究结论是可靠的。

第二,改变测量方式。为保证结论不受企业数字化测度方式影响,本文采用公告法确定企业数字化转型事件,以企业数字化转型的虚拟变量替代企业数字化水平。本文在巨潮资讯网以“数字化”为关键词对2008—2020年上市企业公告进行全文搜索②,并利用Python对搜索结果进行汇总,共得到6万余条公告数据。剔除年度报告和与其相关的公告③,以及审计报告、招股说明、上市公告、公司章程等明显与企业数字化转型无关的企业公告,以企业公告中最早出现“数字化”一词的年份作为企业数字化转型的起始年份。在企业数字化转型当年及以后,企业数字化水平取值为1,否则为0。回归结果见表 3第(3)列,交互项在1%的水平上显着为正,表明企业数字化能够降低劳动力需求弹性,缓解就业风险,上述结论是稳健的。

第三,子样本回归。企业数字化的就业风缓解险能力可能受部分样本的影响。为此,进一步加强样本筛选条件,使用子样本回归方法进行稳健性检验。首先,2013年是工业4.0提出之年,数字化技术发展进入新阶段,因此选取2013—2020年样本进行回归分析,结果见表 3第(4)列;其次,剔除房地产业、科学研究和技术服务业进行回归,结果见第(5)列;再次,鉴于各省市之间数字经济发展的差异,剔除直辖市和计划单列市的样本进行回归,结果见第(6)列;最后,财务重述有可能影响年度报告的真实性,剔除存在财务重述的样本进行回归,结果见第(7)列。在上述回归结果中,交互项回归系数的符号和显着性与基准回归结果基本保持一致,表明企业数字化缓解就业风险的结论是稳健的。

五、作用机制及其效应的实证检验

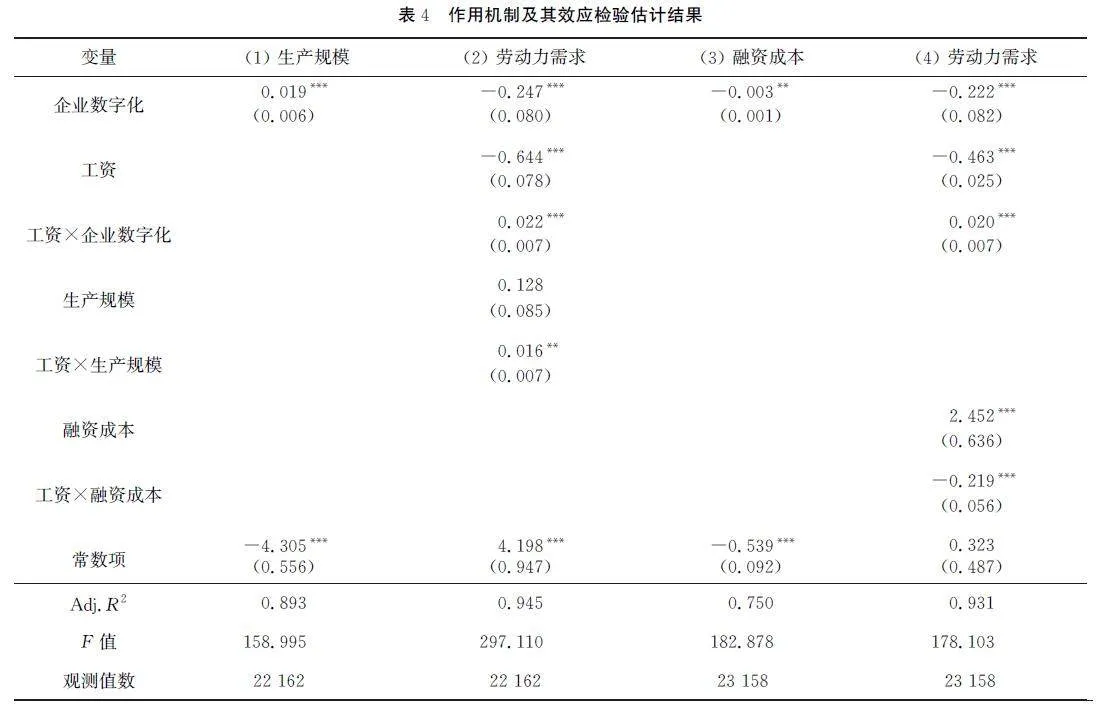

上述实证分析表明,企业数字化对劳动力市场就业风险具有缓解作用,主要表现为生产力机制的规模效应与资源机制的融资效应占主导地位,下面进一步检验这两种效应的存在性。

(一)生产力机制的规模效应

规模效应表现为企业数字化促使企业扩大生产。由于生产规模扩大,劳动力相对短缺,出于扩大规模、抢占市场等目的以及规模经济引起的边际成本递减,企业能忍受劳动力价格上涨等不利因素,降低劳动力需求弹性和就业风险。这一机制的核心在于企业生产规模对劳动需求弹性的影响,本文选择企业工业增加值(iav)衡量生产规模[8]。

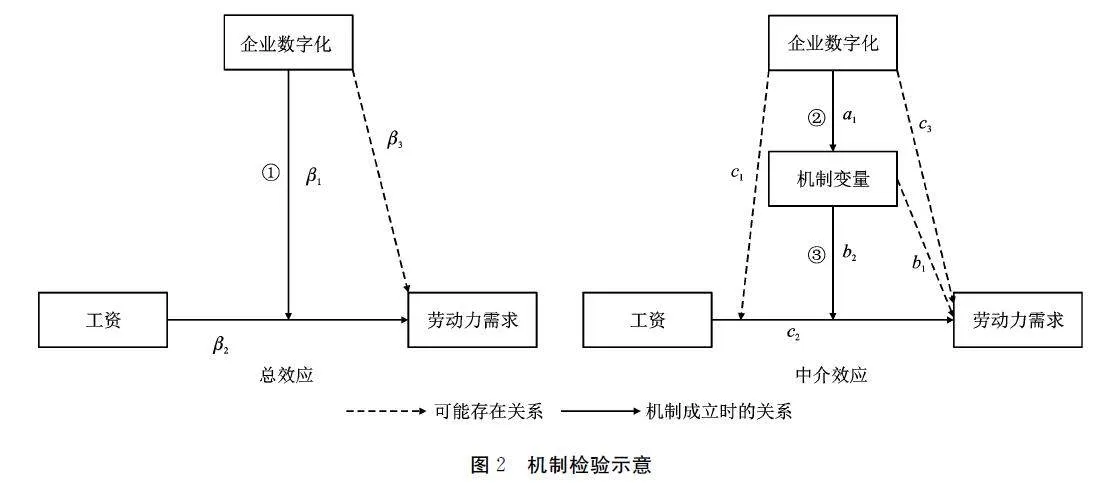

本文使用第二类有中介的调节(meMO-Ⅱ)模型进行机制检验[28]。meMO-Ⅱ的检验方式如图2所示。总效应模型关注企业数字化的直接调节效应β1,在图中对应①,已在基准回归部分得到检验;中介效应模型关注企业数字化如何影响机制变量以及机制变量如何影响劳动力需求弹性。前者对企业数字化与机制变量的关系进行检验,对应式(3),在图中对应②,重点关注系数a1,若系数a1 显着,表明企业数字化能够显着影响机制变量;后者对机制变量如何调节工资与劳动力需求的关系进行检验,对应式(4),在图中对应③,重点关注系数b2,若系数b2 显着,表明机制变量能够显着调节工资与劳动力需求的关系,提高或降低劳动力需求弹性。在meMO-Ⅱ检验中,若a1 和b2 均显着,则表明企业数字化通过机制变量调节了工资与劳动力需求的关系,影响劳动力需求弹性,此时间接调节效应得到支持。

iavit+1=a0+a1digit +ΣXit +εit (3)

lnempit+1=c0+c1lnwit ×digit +c2lnwit +c3digit +b1iavit+1+b2lnwit ×iavit+1+ΣXit +εit(4)

在生产力机制的规模效应中,首先采用式(3)检验企业数字化是否能够提高企业生产规模;然后采用式(4)检验企业生产规模是否能够降低劳动力需求弹性(绝对值)。回归结果如表 4第(1)(2)列所示,企业数字化水平对生产规模的回归系数在1%的水平上显着为正,说明企业数字化能够提高企业生产规模;工资和生产规模交互项的回归系数显着为正,表明生产规模能够降低劳动力需求弹性(绝对值),即生产规模能够缓解工资上涨对劳动力需求的负面冲击,降低劳动者就业风险,间接调节效应显着。因此,企业生产规模是企业数字化降低劳动力需求弹性(绝对值)的一个重要作用机制。

(二)资源机制的融资效应

如果企业融资成本高企,将导致企业难以承担劳动力成本上涨,进而提高劳动力需求弹性,增加劳动者就业风险。企业数字化存在融资效应,企业通过提高信息质量和释放积极信号,改善企业财务状况,可以降低企业融资成本,从而缓解劳动力需求弹性与就业风险。为检验资源机制的融资效应,采用融资支出占比衡量企业融资成本(fc)[29],以此作为检验融资效应的机制变量。根据前文机制分析,企业数字化首先能够降低融资成本,而融资成本能够提高劳动力需求弹性(绝对值),因而企业数字化通过降低融资成本进而降低劳动力需求弹性,缓解就业风险,设定meMO-Ⅱ模型进行机制检验如下:

fcit+1=a0+a1digit +ΣXit +εit (5)

lnempit+1=c0+c1lnwit ×digit +c2lnwit +c3digit +b1fcit+1+b2lnwit ×fcit+1+ΣXit +εit(6)

式(5)可检验企业数字化对融资成本的影响,若企业数字化能够降低融资成本,则a1应显着为负值。式(6)可检验融资成本是否能够提高劳动力需求弹性(绝对值),即融资成本能否加深工资与劳动力需求的负向关系,上述关系成立时则b2 显着为负值。若a1、b2 均为负值且显着,则间接调节效应存在,中介效应为a1b2 >0。具体回归结果如表 4第(3)(4)列所示,企业数字化对融资成本的回归系数显着为负,表明企业数字化降低融资成本。同时,劳动工资和融资成本交互项的估计系数显着为负值,表明融资成本提高劳动力需求弹性(绝对值)与劳动者就业风险,即融资成本过高导致企业无法承担劳动力成本上涨,提高了劳动力需求弹性,即增加劳动者面临的就业风险。然而,企业数字化能够释放高质量发展信号,进而降低企业融资成本,缓解因融资成本高企导致的劳动力需求弹性过高,降低劳动者就业风险,融资效应机制成立。

六、研究结论与启示

本文在劳动力价格上涨背景下,以劳动力需求弹性衡量劳动者就业风险,探讨了企业数字化能否化解劳动力成本压力,进而降低劳动力市场就业风险。结合熊彼特“创造性破坏”理论和企业数字化的内在逻辑,本文建构了企业数字化冲击劳动力市场的两种机制和三种效应,即生产力机制的替代效应和规模效应,以及资源机制的融资效应。其中,替代效应提高劳动力需求弹性,加剧劳动者就业风险,而规模效应和融资效应则能够降低劳动力需求弹性,缓解劳动力市场就业风险。基于2010—2020年中国A股上市企业数据,本文借助文本分析技术,采用词频法测度企业数字化水平,实证检验了企业数字化对就业风险的影响。研究发现,企业数字化能够降低劳动力需求弹性,表明企业数字化可缓解劳动力价格上涨压力,降低劳动者就业风险,具有积极的就业效应。进一步,借助第二类有中介的调节模型进行机制检验,规模效应和融资效应均得到实证结果支持。

伴随着劳动力价格上涨,企业的劳动力成本上升,导致劳动者失业或转岗可能性增加,同时推动劳动者由正规就业向非正规就业转变,就业风险不断提高。与此同时,企业数字化不同于平台经济发展,企业数字化是以企业为主体,以数字化技术创新、嵌入与应用为内核的全方位升级改造,在此过程中,劳动力需求弹性变化直接反映了劳动力市场的潜在就业风险。因此,企业数字化对就业风险的影响关系到数字经济和政府“稳就业”政策的目标一致性。本文的研究结论表明,企业数字化能够扩大企业规模、降低融资成本,缓解劳动力市场就业风险,即大力推进企业数字化能够有效降低劳动者就业风险,具有积极的就业效应,与“稳就业”的目标并行不悖。同时企业数字化的替代效应将加快劳动力转岗速度,政府部门应该高度重视数字时代的职业技能培训,以更好实现稳就业的政策目标。

本研究的局限性与未来研究空间主要包括两个方面。首先,由于数据可得性问题,本研究使用的是中国A股上市企业数据,这类企业规模大、融资能力强,是优质企业的代表,但并不能代表全部企业。在未来的研究中可进一步通过大规模企业抽样把全部企业纳入分析框架,进一步分析企业数字化与劳动力市场的就业风险的关系。其次,本研究未考虑部分企业数字化的溢出效应。少量企业的数字化具有强烈的溢出效应,特别是平台型企业,其数字化程度影响就业市场的非正规群体形成。平台型企业与传统企业有明显不同,能够实现跨越企业边界的科层控制,由此形成劳动关系不明确的大量非正规劳动者,其中以骑手和快递员为典型代表。进一步的研究可针对平台型企业数字化的就业效应展开分析,关注数字平台经济发展对劳动力市场产生的广泛影响。

参考文献:

[1] 宁光杰. 技术进步与就业的补偿机制[J]. 经济社会体制比较,2007(4): 63-68.

[2] 王永钦,董雯. 机器人的兴起如何影响中国劳动力市场:来自制造业上市公司的证据[J]. 经济研究, 2020(10): 159-175.

[3] ACEMOGLU D, RESTREPO P. Robots and jobs: evidence from US labor markets[J]. Journal of Political Economy,2020, 128(6): 2188-2244.

[4] 罗润东,李琼琼,郭怡笛. 劳动力成本上升、机器自动化与制造业转移[J]. 改革, 2023(8): 66-81.

[5] 王春超,聂雅丰. 数字经济对就业影响研究进展[J]. 经济学动态, 2023(4): 134-149.

[6] FREY C B, OSBORNE M A. The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? [J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017, 114: 254-280.

[7] AUTOR D, SALOMONS A. Is automation labor-displacing? Productivity growth, employment, and the labor share[R]. National Bureau of Economic Research Working Paper, 2018.

[8] 王小霞,李磊,蒋殿春.最低工资上升是否会加速工业企业自动化:来自中国机器人进口的思考[J].当代经济科学,2021(3):32-43.

[9] 杨白冰,杨子明,郭迎锋. 企业数字化转型中的就业结构效应:基于制造业上市企业年报文本挖掘的实证分析[J].中国软科学, 2023(4): 141-150.

[10]方明月,林佳妮,聂辉华. 数字化转型是否促进了企业内共同富裕:来自中国A股上市公司的证据[J]. 数量经济技术经济研究, 2022(11): 50-70.

[11]毛宇飞,胡文馨. 人工智能应用对人力资源从业者就业质量的影响[J]. 经济管理, 2020(11): 92-108.

[12]鲍尔斯. 劳动经济学[M]. 沈凯玲,译. 北京:中国人民大学出版社,2018:88.

[13]刘晓光,刘嘉桐. 劳动力成本与中小企业融资约束[J]. 金融研究, 2020(9): 117-135.

[14]袁知柱,侯利娟. 会计信息可比性与企业劳动力投资效率[J]. 财贸研究, 2022(12): 74-92.

[15]史青,李平,宗庆庆. 企业出口对劳动力就业风险影响的研究[J]. 中国工业经济, 2014(7): 71-83.

[16]盛斌,牛蕊. 贸易、劳动力需求弹性与就业风险:中国工业的经验研究[J]. 世界经济, 2009(6): 3-15.

[17]周琦玮,刘鑫,李东红.企业数字化转型的多重作用与开放性研究框架[J].西安交通大学学报(社会科学版),2022(3):10-19.

[18]王林辉,胡晟明,董直庆. 人工智能技术、任务属性与职业可替代风险:来自微观层面的经验证据[J]. 管理世界,2022(7): 60-79.

[19]陈宗胜,赵源.工业机器人应用与企业内部薪酬差别的机制与效应研究[J].当代经济科学,2023(5):61-73.

[20]MYERS S C, MAJLUF N S. Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have[J]. Journal of Financial Economics, 1984, 13(2): 187-221.

[21]吴非,胡慧芷,林慧妍,等. 企业数字化转型与资本市场表现:来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界, 2021(7):130-144.

[22]CONNELLY B L, CERTO S T, IRELAND R D, et al. Signaling theory: a review and assessment[J]. Journal of Management, 2011, 37(1): 39-67.

[23]赵宸宇. 数字化发展与服务化转型:来自制造业上市公司的经验证据[J]. 南开管理评论, 2021(2): 149-163.

[24]何帆,刘红霞. 数字经济视角下实体企业数字化变革的业绩提升效应评估[J]. 改革, 2019(4): 137-148.

[25]张叶青,陆瑶,李乐芸. 大数据应用对中国企业市场价值的影响:来自中国上市公司年报文本分析的证据[J]. kAjLQ67V1z9VbzVtSsqyjQ==经济研究, 2021(12): 42-59.

[26]韩晓梅,龚启辉,吴联生. 薪酬抵税与企业薪酬安排[J]. 经济研究, 2016(10): 140-154.

[27]黄群慧,余泳泽,张松林. 互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验[J]. 中国工业经济, 2019(8):5-23.

[28]王阳,温忠麟,王惠惠,等. 第二类有中介的调节模型[J]. 心理科学进展, 2022(9): 2131-2145.

[29]李广子,刘力. 债务融资成本与民营信贷歧视[J]. 金融研究, 2009(12): 137-150.

[本刊相关文献链接]

[1] 叶举,艾玮炜.市场竞争中的企业数字变革:赋能创新的影响研究[J].当代经济科学,2024(3):80-94.

[2] 危平,陈斌,赵允宁.绿色治理、技术进步与就业[J].当代经济科学,2024(3):18-31.

[3] 任曙明,马橙.企业数字化如何影响创新风险:来自中国制造业的经验证据[J].当代经济科学,2024(2):90-103.

[4] 韩雷,田知敏慧.数字经济与技能工资差距:基于CFPS的微观证据[J].当代经济科学,2024(2):75-89.

[5] 张倩肖,段义学.数字赋能、市场分割与出口产品质量[J].当代经济科学,2024(3):95-110.

[6] 王春凯,许珍珍.互联网发展对区域劳动力就业匹配的影响研究: 基于人力资本—产业结构视角[J].当代经济科学,2023(4):127-138.

[7] 祁怀锦,刘斯琴.企业数字化发展对绿色创新的影响及其作用机理[J].当代经济科学,2023(4):72-83.

编辑:张静,高原

基金项目:国家社会科学基金重大项目“新形势下我国面临的主要就业风险及多维治理研究”(21&ZD181)。