摘要:绿色创新是推动绿色发展的核心动力,有效推动绿色创新具有重要的现实意义。以制造业发展战略“第一个十年行动纲领”实施为准自然实验,考察制造业发展战略这一功能性产业政策如何影响绿色创新。研究发现:制造业发展战略作为一种功能性产业政策,显着促进了企业绿色创新,且对创新的“量”和“质”两个方面均有显着提升。政府治理效能提升显着增强了制造业发展战略的实施效果,特别是在引领型、优质型和特色型城市中,政策效果更好。进一步分析表明,政府治理效能提升强化了制造业发展战略的绿色信贷、政府科技支持和环境权益保护等机制,但对环境规制机制的改善作用并不明显。此外,对于工业化水平较高、非资源型、受到环境目标约束和位于“两控区”城市,战略实施的政策效果更为明显。因此,应重视制造业发展战略的制度设计,优化制造业发展战略实施过程中的激励约束机制,重视与当地政府治理效能的政策措施有机结合。

关键词:产业政策;制造业发展战略;绿色创新;激励约束机制;要素资源配置;政府治理效能

文献标识码:A文章编号:100228482024(06)011616

一、问题提出

绿色发展是实现经济高质量发展的关键环节。在全面建设社会主义现代化国家的新征程上,面对资源环境约束趋紧、环境污染等突出问题,制造业作为国民经济的主体,迫切需要向绿色发展方向转型升级。绿色创新是推动绿色发展的核心动力[1],如何有效推动绿色创新具有重要的现实意义。尽管现有文献强调了多个因素对绿色创新的重要作用,但是鲜有文献从功能性产业政策视角探讨绿色创新,制造业发展战略“第一个十年行动纲领”(即《中国制造2025》)这一产业政策对绿色创新可能产生的影响尚未引起足够的重视。理论上,政府为落实制造业发展战略的战略任务(即全面推行绿色制造)而设计的激励与约束机制都可能推动绿色创新,在高质量发展已成为时代发展主题的背景下,探究制造业发展战略对绿色创新的影响是值得研究的重大课题。

实际上,产业政策贯穿了新中国成立以来工业(或制造业)发展的各个阶段[24]。根据政府介入市场的行为方式,产业政策可以区分为选择性产业政策和功能性产业政策[5]。相对于选定“优胜企业”或“国家冠军队”进行偏向性扶持的选择性政策,功能性产业政策则廓清了政府和市场行为边界,降低了可能的寻租和俘获风险,使市场决定资源配置以选出高效率企业,政府的角色也由“驾驭”市场和“挑选赢家”转变为服务市场和弥补市场失灵[23]。近年来,随着中国产业政策不断转型,功能性产业政策作为“补充市场”和“竞争中立”的普惠性政策,引起了学术界较多的关注,相关文献也从宏观层面肯定了功能性产业政策在产业结构升级、技术创新扩散和人力资本培育等方面的积极影响[3]。尽管制造业发展战略这一功能性产业政策秉持“市场主导,政府引导”等基本原则,然而其对绿色创新的影响尚未引起足够的重视。

学术界已有少量文献探讨制造业发展战略这一功能性产业政策的经济影响。例如,逯东等[6]考察了支持创新的产业政策对企业转型升级的影响及其作用机理,冯玉静等[7]探究了制造业发展战略对制造业企业服务化的影响及作用机制。然而,上述文献并未专题探讨制造业发展战略对创新的影响。同时,也有大量文献关注了不同类型政策在绿色创新中的作用。激励性政策的文献主要涉及政府补贴和税收优惠[89];市场型环境规制的研究则关注碳排放权交易、环境权益交易市场[1011];命令型环境规制的研究集中于清洁生产标准和环保目标责任制等政策[1213];还有文献探讨了绿色金融信贷、低碳城市试点等政策对绿色创新的影响[1]。尽管上述文献从不同视角深入解释了政策如何影响绿色创新,但是并未解答功能性产业政策能否推动绿色创新。

2024年11月第46卷第6期戴魁早,杨新宇,陈阿丽功能性产业政策如何促进绿色创新?与本研究主题紧密相关的是郑世林等[14]的研究。该文利用2009—2019年中国沪深A股上市制造企业的数据,探究了制造业发展战略如何通过税收减免、银行信贷和市场竞争机制作用于企业创新。然而,该研究关注的是传统意义上的创新,而不是生态技术型或环境友好型的绿色创新。实际上,传统创新和绿色创新在目标和动力机制等方面都明显不同。因此,制造业发展战略对绿色创新的影响可能有自身的特殊规律。就研究框架而言,该研究未在政府与市场关系的框架下对研究主题进行探讨。理论上,市场主导和政府引导构成了制造业发展战略的基本原则,而有效市场和有为政府的结合能够更有效地配置要素资源。鉴于提高政府治理效能意味着政府能够更积极地发挥弥补市场失灵的作用,因而,政府治理效能提高很可能会优化资源配置,进而影响产业政策的实施效果。但是,关于政府治理效能如何影响创新,该研究并未从激励约束机制范式进行解释。实际上,为了落实制造业发展战略的绿色制造战略任务,政府设计了相应的激励约束机制,制造业发展战略很可能通过激励与约束两个机制对创新产生重要影响。现有文献的这些局限,为本文的研究提供了可能的突破空间。

本文在政府与市场关系的理论框架下,结合制造业发展战略实施过程中地方政府治理效能不断提升的经验事实,探究制造业发展战略影响绿色创新的激励约束机制,并考察政府治理效能提升在这一过程中的作用。与现有文献相比,本文可能的贡献主要体现在三个方面。第一,在政府与市场关系的理论框架下,较为系统地探讨了制造业发展战略这一功能性产业政策如何影响绿色创新,并考察了政府治理效能在推动制造业绿色创新过程中的作用,拓展了产业政策与绿色创新的研究领域。第二,在激励约束机制范式下,探究了制造业发展战略影响制造业绿色创新的内在机制,并考察了政府治理效能是否强化了制造业发展战略的激励与约束机制。这加深了对功能性产业政策影响绿色创新内在规律的认识和理解,也为通过功能性产业政策推动绿色创新提供了参考依据。第三,考察了城市工业化程度、资源禀赋、生态环境政策和环境目标约束等不同的情形下,制造业发展战略对绿色创新的影响是否存在异质性,丰富了产业政策与绿色创新的研究内容,在政策层面更具明确的启示意义。

二、制度背景与理论分析

(一)制度背景与内在逻辑

1.制造业发展战略的制度背景

2008年金融危机的爆发使欧美等发达国家认识到,危机前所采取的“去工业化”战略是金融危机爆发的重要诱因,因此它们竞相出台以“再工业化”和发展高端制造业为核心的产业政策,一些发展中国家也积极参与全球产业的重新分工,并承接产业转移。中国制造业面临外部“双向挤压”,内部自主创新能力弱、关键核心技术受制于人、高精尖装备发展滞后等制约性问题。

在此背景下,习近平总书记于2014年提出要实现“中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”的重要指示参见https://www.gov.cn/xinwen/201405/10/content_2677109.htm。。2015年3月,时任国务院总理李克强在第十二届全国人民代表大会上明确表示,将实施制造业发展战略。同年5月,国务院正式印发制造业发展战略“第一个十年行动纲领”文件,即《中国制造2025》,提出了分“三步走”实现由制造大国向制造强国跃升。

制造业发展战略作为指导中国制造业未来更长时期的发展规划,注重制造企业长期创新能力和竞争能力培育,具有系统性、全局性、前瞻性。为了落实制造业发展战略,各地区也根据本地资源禀赋状况,于2016年8月开始分地区推进制造业发展战略试点。具体来说,2016年工业和信息化部批复了宁波、武汉、泉州、沈阳、长春、吴忠等6个城市,以及苏南五市、珠江西岸六市一区、长株潭和郑洛新等4个城市群为试点示范城市试点的4个城市群具体为:苏南五市(镇江、南京、常州、无锡、苏州)、珠江西岸六市一区(韶关、中山、珠海、江门、阳江、肇庆、佛山顺德区)、长株潭(长沙、株洲、湘潭)、郑洛新(郑州、洛阳、新乡)。。2017年,工业和信息化部又相继批复了青岛、成都、广州、赣州、合肥、湖州等6个城市为试点示范城市,并正式批复将衡阳市纳入长株潭试点示范城市群。

2.功能性产业政策的内涵与特征

功能性产业政策的核心在于将市场置于资源配置的基础性地位,通过改善公共服务,完善基础设施建设,推动技术创新和人力资本投资等一系列辅助政策来弥补市场失灵[3];同时,允许更多企业进入市场活动以激励企业主动谋求市场机会,获得高端竞争位势。功能性产业政策既注重市场力量的主导作用,又强调政府政策在培育公平竞争环境、支持底层研究、技术创新和人力资本培育等纠正市场失灵方面的不可替代功能[23]。

功能性产业政策的主要特征有:非专向性,即政府的作用是给产业发展创造大环境,而不是只针对少数目标产业而“圈定赢家”;非贸易扭曲性,即功能性产业政策不会对自由贸易和公平竞争造成直接或间接扭曲,政府的产业政策是以基础设施建设、科技投入和人力资本培育等“前期支持”为重点,而非以价格补贴、出口奖励和经营亏损补贴等“后期保护”为主。

3.制造业发展战略与功能性产业政策的内在逻辑

制造业发展战略“第一个十年行动纲领”明确提出,遵循“市场主导、政府引导”等基本原则,坚持“创新驱动、人才为本”等基本方针。在政府与市场的关系上,制造业发展战略既强调充分发挥市场在资源配置中的主导作用,又注重政府在技术创新、人才培养中的引导作用,以及在优化公平竞争环境中的不可替代地位。

综上所述,制造业发展战略的政策实践具有非专向性和非贸易扭曲性,这满足功能性产业政策的两个主要特征。因此,制造业发展战略与功能性产业政策具有逻辑一致性,即两者之间是个性与共性的关系,制造业发展战略是功能性产业政策在制造业领域的一种具体政策形式,而功能性产业政策的性质和特征可以通过制造业发展战略得以体现。

(二)理论分析与研究假设

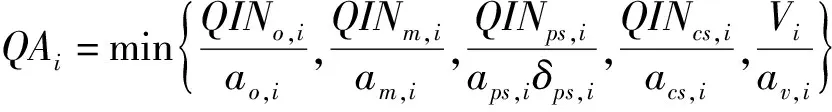

鉴于市场主导、政府引导是制造业发展战略的基本原则,并且有效市场与有为政府更好结合能够优化创新要素资源配置,同时考虑到在制造业发展战略实施过程中地方政府治理效能不断提升的经验事实,本文构建了政府与市场关系的理论框架,探讨制造业发展战略对绿色创新的影响。结合绿色发展与推行绿色制造是制造业发展战略的基本方针与战略任务,政府为此设计和实施了一系列激励与约束机制,基于此,本文在激励约束机制范式下探讨制造业发展战略影响绿色创新的内在机制,如图1所示。

1.制造业发展战略与绿色创新

实施制造业发展战略有助于发挥市场在绿色创新要素配置中的决定性作用,进而能够更好地促进绿色创新。制造业发展战略能为重点领域产业发展创造公平竞争和自由交换的市场环境,更多企业被允许进入参与推行绿色制造项目的市场竞争,从而更好地聚集和配置研发人才、绿色金融资本和绿色科技成果等各类绿色创新要素。同时,在实施制造业发展战略过程中,政府在推行绿色发展和绿色制造方面的引导作用,可以更好地弥补绿色发展外部性问题和绿色共性技术供给不足等市场失灵带来的效率损失,进而能够进一步“倒逼”(或约束)并激励制造业企业进行绿色创新。具体来说,制造业发展战略可以通过如下激励与约束机制促进绿色创新:

图1本文理论分析框架首先,制造业发展战略的约束机制。为实现绿色发展和绿色制造的战略任务,政府会根据重点行业单位能耗、物耗和污染物等排放目标而设计相应的惩罚机制,并为推行绿色制造的企业提供绿色信贷等业务支持。因此,这些与制造业发展战略相配套的政策措施会形成一种“倒逼”机制,促使企业进行绿色创新,包括环境规制和绿色信贷等。

第一,环境规制。实际上,为了实现制造业发展战略的绿色发展和绿色制造等方面的目标,政府会修订完善环境方面的法律法规和制度体系,并加强环境方面固定资产投资项目的能源评估和环境评估全过程管理,从而增强命令型环境规制政策工具的实施力度。依据波特假说,适宜的环境规制有助于“倒逼”企业增加节能环保投入[15],推动企业进行绿色技术革新,以规避环境规制对企业产生的成本,形成超过环境规制成本的“补偿性收益”[16]。由此可以推测,制造业发展战略可以通过增强环境规制这一约束机制“倒逼”企业进行绿色创新。

第二,绿色信贷。与环境规制政策不同,绿色信贷通过引导资金配置发挥环境治理作用。绿色信贷的资金配置功能产生的环境治理作用体现在生产过程的初始阶段和整个过程,具有始端治理和全周期治理的特点。理论上,在面对高昂的环境污染成本情况下,绿色信贷的始端治理和全周期治理能够“倒逼”污染企业进行绿色技术创新,以有效缓释环境风险、降低环境污染成本[1718]。实际上,政府在落实制造业发展战略的绿色发展和绿色制造战略任务时,会强化绿色金融发展理念,采取政策措施推动银行等金融机构开展绿色信贷及相关业务,同时要求这些机构在绿色信贷业务流程中引入环境评价因素,从技术方面确保环境保护政策在信贷业务中的落实。由此可以推测,制造业发展战略还可以通过绿色信贷的始端治理和全周期治理“倒逼”企业进行绿色创新。

其次,制造业发展战略的激励机制。为了实现绿色制造这一战略任务,政府会加大对先进节能环保技术、工艺和设备等研发活动的财政支持力度,并加大企业环境权益的保护,以促进创新产品的研发和规模化应用。因此,这些与制造业发展战略相配套的政策措施,会形成促进企业绿色创新的机制,包括政府科技支持和环境权益保护。

第一,政府科技支持。理论上,绿色创新存在双重外部性,企业在开展绿色创新活动中面临激励不足和投资高风险等困难,这在一定程度上会降低企业开展绿色创新活动的意愿,最终导致企业在绿色创新方面的积极性不足。政府的财政和科技支持能够为企业开展绿色创新活动提供所需的资金[1920],一定程度上缓解企业开展绿色创新活动时可能面临的高风险和不确定性,有助于激励企业开展绿色创新活动。实际上,为了实现制造业发展战略的绿色制造战略任务,政府加大了先进节能环保技术、工艺和装备等研发活动的财政支持力度,并积极建立面向全生命周期的绿色制造研发公共平台。由此可以推测,制造业发展战略可以通过政府财政和科技支持来激励企业进行绿色创新。

第二,环境权益保护。在实践中,政府为了激励企业绿色发展和推行绿色制造,会加大对绿色技术与环境权益的保护(包括采购绿色产品、健全知识产权行政执法保护体系、加大知识产权保护力度与执法联动),同时支持企业通过购买和许可等方式交易碳排放权、用能权和排污权等环境权益。理论上,企业绿色创新是保护自然环境的重要方式,产生的收益具有公益性,私人部门没有动力承担绿色创新的成本。在缺乏环境权益保护政策干预时,环境外部性会使企业绿色创新激励不足。碳交易、用能权交易和排污权交易等环境权益保护政策有助于提高绿色创新的预期收益,纠正环境问题的外部性,从而激励企业进行绿色创新[21]。经验研究表明,环境权益保护措施(如碳交易、用能权交易和排污权交易等)能形成环境权益的交易价格预期,有助于提高污染型和高能耗生产技术的成本,激励企业进行绿色技术的研发和应用。由此可以推测,制造业发展战略可以通过环境权益保护这一机制激励企业进行绿色创新。

基于以上分析,本文提出如下研究假设:

H1:制造业发展战略这一功能性产业政策有效促进了绿色创新。

H2:制造业发展战略不仅通过环境规制和绿色信贷等机制约束企业绿色创新,还通过政府科技支持和环境权益保护等机制激励企业绿色创新。

2.制造业发展战略、政府治理效能与绿色创新

市场主导、政府引导是制造业发展战略的基本原则。理论上,市场和政府的有效结合能够确保市场在绿色创新要素资源配置中发挥决定性作用,同时也能有效弥补市场失灵带来的效率损失。作为一种功能性产业政策,制造业发展战略的实施优化了市场环境,可以更好地发挥市场这一“无形之手”在绿色创新活动中的要素配置作用;同时,随着政府治理效能的提升,可以更有效地引导研发人员、资金和技术流向制造业的绿色创新项目中,更充分地发挥政府这一“有形之手”在绿色创新中的作用。基于此,本文将政府治理效能纳入制造业发展战略与绿色创新的理论分析框架。

政府治理效能的作用主要体现在两个方面。一方面,提升政府治理效能有助于更有效地聚集和配置绿色创新要素。政府治理效能提升主要体现在改善营商环境、减少对要素资源配置的直接干预和增加公共服务供给等方面,这不仅有助于破除阻碍要素流动的体制机制障碍,还能促进高标准市场体系的建设,从而更有效地聚集和配置研发人才、绿色金融资本和绿色科技成果等绿色创新要素,进而促进绿色创新投入增长和绿色创新效率提升。另一方面,提升政府治理效能能够更好地发挥政府在制造业发展战略实施中的引导作用。提高政府治理效能表明政府更有为,不仅能够更好地落实制造业发展战略中创新和绿色发展方面的配套行动规划指南中的要求,更能有效推动制造业创新中心、绿色制造工程的建设与发展,而且能够更好地优化和落实制造业推行绿色制造的激励与约束机制。政府治理效能提升的上述影响,有助于强化制造业发展战略对绿色创新的激励与约束机制,从而可能增强制造业发展战略的实施效果。

综上所述,本文提出如下研究假设:

H3:政府治理效能提升可以增强制造业发展战略对绿色创新的促进作用。

三、研究设计

(一)模型设定

为了检验制造业发展战略对试点城市企业绿色创新的影响,本文设定如下多期双重差分(DID)模型:

Griict=β0+β1Trec×Post+θZct-1+δXict×f(t)+ui+θt+εict(1)

其中,i表示企业,c表示城市,t表示年份,Gri为企业绿色创新,Tre为制造业发展战略试点城市虚拟变量,Pos为战略实施前后的虚拟变量,系数β1反映了制造业发展战略实施前后试点城市与非试点城市企业绿色创新变化的差异。根据理论分析,预测系数β1值显着为正。

式(1)中控制了可能影响绿色创新水平的城市层面和企业层面变量。具体而言,Zct-1为城市层面控制变量,为缓解内生性,城市层面控制变量取滞后一期;Xict为企业层面控制变量,这里借鉴该领域文献的通常做法[22],控制战略实施以前某一年(2014年)企业层面前定变量与时间趋势三阶多项式的乘积项Xict×f(t);μi、θt分别表示企业固定效应和时间固定效应,εict为随机误差项。

(二)变量说明

1.绿色创新变量

借鉴现有文献的通常做法[9],本文使用上市公司当期绿色专利申请总量(Tot)衡量企业绿色创新水平。同时,考虑到绿色创新存在难易程度和技术复杂性的差别,将绿色创新专利划分为绿色实质性创新和绿色策略性创新,以进一步检验制造业发展战略对绿色创新的异质性影响。具体来说,选取上市公司当年绿色发明专利申请总量衡量绿色实质性创新(Ing),以反映企业绿色创新“质量”;选取上市公司当年绿色实用新型专利申请数量衡量绿色策略性创新(Ugr),以反映企业绿色创新“数量”。

2.核心解释变量

本文核心解释变量为制造业发展战略试点城市和政策实施时间的交乘项(Tre×Pos)。鉴于制造业发展战略以提升中国十大重点领域制造业的科学技术水平和国际竞争地位为首要任务,因此,本文的制造业上市公司均为十大重点领域所涉及的二分位行业。具体而言,将制造业发展战略十大重点领域与《国民经济行业分类》(GB/T4754—2011)进行匹配,共筛选出11个二分位制造业行业作为本文的研究对象包括医药制造业、化学纤维制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业。。如果以上二分位制造行业内上市公司所在城市被认定为试点示范城市,Tre=1(作为实验组);否则,Tre=0(作为控制组)。经过筛选,最终确定31个城市的388家上市公司作为处理组,218个城市的1022家上市公司作为控制组。

3.企业层面控制变量

依据现有文献,主要从公司规模(Siz)、年龄(Age)、财务状况(Deb)、盈利能力(Roa)和成长性(Gro)五个方面选取公司层面控制变量。具体而言,公司规模使用企业总资产的对数表示;公司年龄使用样本当年与企业成立年份差值加1后取自然对数衡量;公司财务状况使用企业资产负债率表示;公司盈利能力使用企业总资产收益率表示;公司成长性使用企业营业收入增长率表示。

4.城市层面控制变量

参考绿色创新领域的文献[11],主要从经济发展水平(Pgd)、外商投资(Fdi)、能源结构(Ene)、城市化率(Urb)四个方面选取城市层面控制变量。具体而言,经济发展水平采用各地级城市人均国内生产总值(GDP)衡量;外商投资采用各地级城市实际利用外商投资额衡量;能源结构选用地区化石能源消耗占全部能源的比重衡量;城市化率用地区城镇常住人口占总人口比率衡量。

5.机制变量

环境规制机制变量(Er)。环境保护税通过将污染企业排放污染物的外部成本内生化,对污染企业的污染物和碳排放行为产生很强的约束力,因而是环境规制的重要手段。基于此,本文采用环境保护税征收来衡量环境规制执行强度,即使用地方政府对辖区内上市公司征收的环境保护税金额总数来衡量环境规制。

绿色信贷机制变量(Gc)。本文使用城市环境保护项目信贷总额占信贷总额比重衡量绿色信贷。受城市层面数据限制,借鉴范子英等[23]的做法,以城市工业企业与省级层面工业企业数量的比值作为权重,乘以省级环境保护项目信贷总额占比来衡量城市层面绿色信贷。

政府科技支持机制变量(Fe)。由于目前仅有省级层面政府对工业企业研发支出经费的数据,借鉴戴魁早等[19]的做法,以城市财政科技支出金额与省级财政科技支出金额的比值作为权重,乘以省级政府对工业企业研发支出经费,作为城市政府科技支持的衡量指标。

环境权益保护机制变量(Erp)。鉴于环境权益包含碳排放权、用能权和排污权等方面权益,因而,本文使用碳排放权、用能权和排污权交易总额占地区权益市场交易总额比重来衡量环境权益保护。

(三)数据来源与描述性统计

本文选取中国249个地级城市2010—2020年的面板数据作为样本,最终得到1410家制造业上市公司共计11086个公司—年度观测值构成的非平衡面板数据。公司层面数据主要来源于国家知识产权局、国泰安(CSMAR)、Wind和同花顺数据库;城市层面数据主要来源于历年《中国统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国城市统计年鉴》和《中国金融年鉴》等。

为了消除极端值的干扰,估计时对连续变量进行1%缩尾处理,且回归模型均使用聚类至企业层面的稳健标准误。表1为主要变量描述性统计结果,表2为制造业发展战略实施前后机制变量的描述性统计结果。从表2可以看出,战略实施前后,试点城市与非试点城市的机制变量均值差距明显拉大。这说明相对于非试点城市,制造业发展战略更好地促进了试点城市的环境规制、绿色信贷、政府科技支持和环境权益保护等政策的落实。

控制变量经济发展水平Pgd110865.52712.5870.72215.947外商投资水平Fdi1108610.00022.5000.000310.000能源结构Ene1108616.5001.70088.60046.100城市化率Urb1108649.50014.10018.70091.300注:为了直观地反映各个经济变量的信息,表中数据未经过缩尾处理、标准化处理。

表2政策前后机制变量的描述性统计结果机制变量变量符号政策前均值政策后均值实验组控制组一阶差分实验组控制组一阶差分二阶差分环境规制Er0.0630.0590.0030.0960.0750.0210.018绿色信贷Gc0.5090.514-0.0050.6930.6270.0660.072政府科技支持Fe4.7514.6820.0695.2915.1850.1070.038环境权益保护Erp5.6525.891-0.2397.0216.7790.2420.481四、实证结果与分析(一)基准回归结果分析表3报告了基准回归估计结果。可以看出,在加入控制变量和多项固定效应前后,核心解释变量的系数β1在1%水平上均显着为正,表明制造业发展战略显着地促进了试点城市企业绿色创新。此外,第(4)~(9)列的结果显示系数β1均显着为正,说明制造业发展战略对试点城市企业实质性绿色创新与策略性绿色创新的提升效果都显着。

另外,第(4)~(6)列的系数值(0.798、0.593、0.569)分别小于第(7)~(9)列的系数值(0.862、0.615、0.583),说明制造业发展战略对策略性绿色创新的提升作用更大,即制造业发展战略对绿色创新“量”的提升大于“质”的提升。对此可能的解释是:绿色发明专利研发时间长、资金投入多、成果转化周期不确定,而实用新型专利的研发过程相对简单,且投资回报期短。因此,相比于实质性绿色创新,试点城市制造企业倾向于选择策略性绿色创新以提升创新成功率和迎合政府政策。

(二)平行趋势检验及动态效应

DID方法的使用前提是满足平行趋势,本文参考本领域通常做法[24],在式(1)基础上,利用事件分析法,构建如下模型进行检验:

Griict=β0+∑k=2020k=2011βk×Dkct+θZct-1+δXict×f(t)+ui+θt+εict(2)

其中,Dct表示制造业发展战略与一系列时间虚拟变量的交互项,模型以制造业发展战略实施前的2010年作为基准年。βk为一系列估计系数值,其捕捉了制造业发展战略实施前后试点城市与非试点城市企业之间的绿色创新水平差异。

95%置信区间下βk的估计结果如图2所示。可以看出,政策实施之前,试点城市与非试点城市企业在5%的水平上关于绿色创新水平无显着差异,意味着DID估计的平行趋势假设得到满足。在制造业发展战略实施之后,估计系数βk逐渐变大,尤其是2018年开始明显增大。这说明,制造业发展战略的实施对绿色创新的促进作用在逐渐增强,具有一定程度的长期效应。

(三)政府治理效能的作用

为检验政府治理效能在制造业发展战略推进试点城市企业绿色创新中的协同作用,本文借鉴Chen等[25]的做法,构建如下三重差分模型进行检验:

Griict=β0+β1Trec×Post×GEct+β2Trec×Post+β3Post×GEct+β4Trec×GEct+β5×GEct+

θZct-1+δXict×f(t)+ui+θt+εict(3)

其中,GE为反映政府治理效能这一调节机制的代理变量,Tre×Pos×GE为调节机制乘积项。

本文使用《中国地方政府效率研究报告》中的城市政府效率标准化值反映政府治理效能。表4第(1)列报告了政府治理效能的影响估计结果。可以看出,Tre×Pos×GE的系数值显着为正,说明政府治理效能提高显着地增强了制造业发展战略对试点城市企业绿色创新的促进作用。

鉴于政府治理效能包括政府治理能力和政府治理效果两个方面,为了更深入地理解政府治理效能的作用,本文采用清华大学数据治理研究中心发布的《2020数字政府发展指数报告》的“治理能力”指数值和“治理效果”指数值来反映政府治理能力(Gvc)和政府治理效果(Gve)。该报告根据政府治理能力的两个指数值,将城市划分为引领型、优质型、特色型、发展型、追赶型五个梯度(即分别为排名前10、排名11~25之间、排名26~45之间、排名46~65之间、排名66~100之间的城市)。

为了进行验证,根据城市五个梯度构建地区虚拟变量。具体而言,引领型城市以虚拟变量Gvc10和Gve10来反映,政府治理能力和政府治理效果指数排名前10的城市取值为1,否则取0;引领型和优质型城市以虚拟变量Gvc25和Gve25表示;引领型、优质型和特色型城市以虚拟变量Gvc45和Gve45来反映;以此类推。估计结果如表4第(2)~(9)列所示。

第(2)~(7)列调节机制乘积项的系数值都显着为正,说明相较于发展型、追赶型城市来说,引领型、优质型和特色型城市的政府治理能力和政府治理效果的作用效果更好。第(8)(9)列调节机制乘积项的系数值不显着为正,说明发展型城市的政府治理能力和治理效果的作用并未明显好于赶超型城市。

综上所述,政府治理效能提升可以增强制造业发展战略对企业绿色创新的作用效果;相对于发展型、追赶型城市来说,引领型、优质型和特色型城市更好地增强了制造业发展战略的实施效果,这验证了假设H3。因此,对于镇江、洛阳等发展型、追赶型城市来说,需进一步提升政府治理能力和政府治理能力效果,以增强制造业发展战略对企业绿色创新的促进作用。

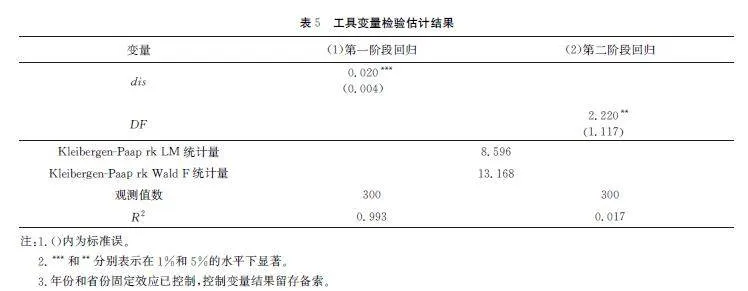

(四)内生性检验

为了缓解内生性问题,本文使用工具变量法,以进一步识别制造业发展战略对试点城市企业绿色创新的净效应。具体而言,本文选取历史上各城市2000年的工业总产值与GDP的比值作为试点城市的工具变量。一方面,制造业发展战略试点城市的选择与历史上各城市的工业化水平相关联,工业化水平越高的城市越有可能被选作试点城市,因此工具变量满足相关性假设;另一方面,使用远离样本区间的历史数据构造工具变量对样本区间内城市的绿色创新水平不会产生影响,因此满足外生性假设。鉴于该变量属于截面数据,本文参考Nunn等[26]的处理方法,通过引入时间趋势项来构造面板工具变量(Ins)。

引入工具变量后使用两阶段最小二乘法(2SLS)进行估计限于篇幅,结果留存备索。在加入控制变量前后,内生解释变量均与工具变量(Ins×Pos)显着相关。其中,一阶段估计结果显示,KleibergenPaaprkLM值拒绝了弱工具变量的原假设,因此,本文选取的工具变量是合适的。二阶段估计结果显示,Tre×Pos的回归系数值依然显着为正,说明制造业发展战略能够显着促进试点城市企业绿色创新水平提升,证明前文的基本结论稳健可靠。

1.安慰剂检验

第一,安慰剂检验Ⅰ。DID方法使用的前提条件是事件冲击发生之前实验组和控制组企业绿色创新行为不存在较大的差异。因此,假设制造业发展战略试点城市的实施提前一年和两年,核心解释变量的估计系数不显着。根据估计结果,无论战略实施提前一年还是两年,Tre×Pos的估计系数均不显着,这验证了基准回归结果具有稳健性。

第二,安慰剂检验Ⅱ。理论上看,前文估计仍无法完全排除遗漏变量与其他不可观察因素的潜在干扰。因此,对表3第(3)(6)(9)列报告的结果进行安慰剂检验,即让制造业发展战略对绿色创新的冲击随机。随机处理500次后Tre×Pos的回归系数及其累积概率密度如图3所示。可以看出,随机处理后制造业发展战略对绿色创新的影响效果不再显着。

2.绿色创新的再度量

使用企业当年绿色专利授权数衡量绿色创新,采用企业绿色专利年均他引次数衡量绿色创新水平,并重新与制造业发展战略进行回归检验,结果与基本结论一致。

3.考虑创新活动的周期性

考虑到绿色创新活动通常需要较长的时间周期,本文分别选取t+1年、t+2年和t+3年的绿色专利申请总量衡量企业绿色创新水平。结果显示,制造业发展战略对试点城市企业绿色创新水平的提升仍然具有显着的促进作用。

4.其他稳健性检验

第一,重新选择Tobit模型和两阶段SYSGMM模型进行估计;第二,采用PSMDID方法重新估计;第三,加入省份固定效应、省份与时间虚拟变量的多维交互固定效应进行重新估计。结果显示,制造业发展战略的实施效果仍然显着。

五、影响机制分析

本部分进一步考察制造业发展战略影响绿色创新的内在机制,即检验制造业发展战略的激励机制和约束机制是否存在。据此,本文设定如下计量模型:

Mict=β0+β1Trec×Post+θZct-1+δXict×f(t)+ui+θt+εict(4)

Mict=γ0+γ1Trec×Post+γ2Trec×Post×GEct+γ3GEct+θZct-1+δXict×f(t)+ui+θt+εict(5)

其中,Mict表示影响机制变量。式(4)为第一层面检验,即验证制造业发展战略是否对机制变量存在显着影响。式(5)为第二层面检验,即验证制造业发展战略与政府治理效能的联合影响机制是否存在。政府治理效能变量(GE)选用政府治理能力排名前45城市所设置的虚拟变量。

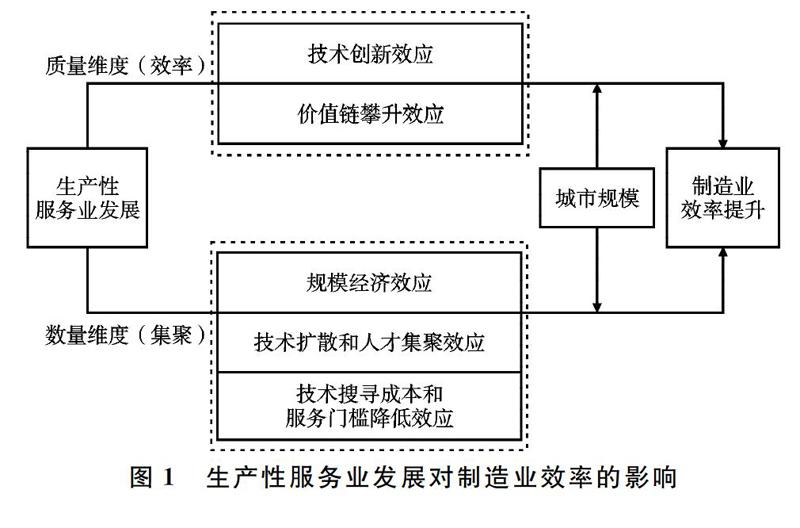

(一)制造业发展战略的约束机制分析

1.环境规制

从表5第(1)列结果可以看出,Tre×Pos的系数值显着为正,说明制造业发展战略促进了上市企业环境保护税金额数增长,即制造业发展战略加大了对上市企业环境保护税征收力度,增强了地方政府的环境规制执行强度。

表5第(5)列中Tre×Pos×GE的系数值不显着,说明政府治理效能提升并未显着增强制造业发展战略的环境规制这一约束机制,即在政府治理效能不同梯度的城市,制造业发展战略的环境规制效应没有明显差异。对此可能的解释是:一方面,政府治理效能不同梯度城市的环境保护税征收能力和征收强度不存在显着差异;另一方面,从2018年实施的《中华人民共和国环境保护税法》(以下简称《环境保护税法》)的费率与优惠政策方面看,排污费制度的费率实行单一收费标准,使得不同梯度城市的环保征收强度没有明显不同。上述结论的政策含义是,各地方政府可以在《环境保护税法》规定的各种应税污染物税率范围内,因地制宜地选择本地区合适的税率,提高自主性。

2.绿色信贷

从表5第(2)列可以看出,制造业发展战略促进了试点地区绿色信贷规模增加。这表明制造业发展战略推动了城市金融机构绿色信贷业务的开展,有效强化了企业落实绿色发展和推行绿色制造的始端治理和全周期治理,“倒逼”企业进行绿色创新。

第(6)列Tre×Pos×Ge系数显着为正,表明政府治理效能改善增强了制造业发展战略的绿色信贷这一约束机制。这一结论的政策含义是,对于镇江、长春等政府治理效能较低的地区来说,需要重视绿色信贷这一约束机制在促进企业绿色创新中的作用。

表5影响机制估计结果变量未加入政府治理效能变量加入政府治理效能变量约束机制激励机制约束机制激励机制(1)Er(2)Gc(3)Fe(4)Erp(5)Er(6)Gc(7)Fe(8)Erp

Tre×Pos0.012***0.038***0.025**0.664***0.011***0.364***0.059**0.651***(0.003)(0.018)(0.012)(0.043)(0.004)(0.025)(0.017)(0.051)

Tre×Pos×Ge0.0130.410***0.024***0.374***(0.004)(0.030)(0.015)(0.073)

Ge0.498***0.465***0.133***0.140***(0.017)(0.039)(0.017)(0.029)观测值数1108611086110861108611086110861108611086R20.5890.5470.3110.1670.6000.5690.3360.178注:1.()内为聚类稳健标准误。

2.**和***分别表示在5%和1%的水平上显着。

3.行业和年份效应已控制,控制变量估计结果留存备索。

(二)制造业发展战略的激励机制分析

1.政府科技支持

从表5第(3)列结果可以看出,制造业发展战略增进了试点城市对制造企业的科技支持力度。即制造业发展战略带来的政府科技支持力度增强,能够更好地为制造企业进行节能环保技术研发提供资金支持,更为有效地促进了企业绿色创新。

表5第(7)列中Tre×Pos×Ge的系数值显着为正,说明政府治理效能显着增强了制造业发展战略的政府科技支持这一激励机制。这一结论的政策含义是,对于镇江、洛阳等政府治理效能发展型或追赶型城市来说,需要重视政府科技支持在促进企业绿色创新中的重要作用。

2.环境权益保护

表5第(4)列结果表明,制造业发展战略实施提升了环境权益交易的比值,即增强了地区环境权益保护力度。这说明制造业发展战略实施加大了地方政府对企业交易排污权、碳排放权等环境权益的保护,增加了企业研发节能减排技术等绿色创新活动的预期收益,有效激励了企业的绿色创新意愿和绿色创新活动。从表5第(8)列的结果可以看出,政府治理效能显着增强了制造业发展战略的环境权益保护这一激励机制。

综上所述,制造业发展战略能够通过环境规制和绿色信贷等约束机制,以及政府科技支持和环境权益保护等激励机制促进企业绿色创新,即验证了假设H2。此外,政府治理效能增强了制造业发展战略的绿色信贷、政府科技支持和环境权益保护机制,但并未明显改善制造业发展战略的环境保护税这一环境规制机制。

六、异质性分析

为了验证制造业发展战略对企业绿色创新的影响效果是否存在差异,采用如下三重差分模型进行检验:

Griict=β0+β1Trec×Post×D+β2Trec×Post+β3Trec×D+β4Post×D+β5×D+θZct-1+

δXict×f(t)+ui+θt+εict(6)

其中,D为地区特征虚拟变量,Tre×Pos×D为特征变量乘积项。

(一)城市工业化水平的异质性分析

理论上,工业化水平越高的地区,工业绿色转型越为迫切。实际上,随着制造业发展战略的实施,工业化水平较高城市能够为绿色创新提供更多的人才、资本、技术等要素资源;同时,工业化水平较高城市更为迫切地进行绿色转型发展和推行绿色制造,这会促进其加大环境规制、绿色信贷、政府科技支持和环境权益保护的力度和强度,进而更好地促进绿色新产品和新工艺开发的研发活动。由此可以推测,相对于工业化水平较低的城市,制造业发展战略更好地促进了对较高工业化水平城市的绿色创新。为了进行验证,设置虚拟变量Ind。依据2010—2020年各城市工业增加值占GDP的比重,将比值在平均数以上的地区定义为高工业化水平地区,Ind取值为1;将比值在平均数以下的地区定义为低工业化水平地区,Ind取值为0。

从表6第(1)~(3)列的估计结果可以看出,Tre×Pos×Ind的系数都显着为正,说明在苏州、广州、宁波等工业化水平较高的地区,制造业发展战略对企业绿色创新的促进效果更好,且“量”“质”的提升都更为显着。这一结论的政策含义是,对于洛阳、新乡等工业化水平较低的城市来说,政府采取相关措施提高地区工业化水平是提升制造业发展战略实施效果的政策方向之一。

(二)城市资源禀赋的异质性分析

资源型城市以自然资源的开采、加工等为主导产业。理论上,资源型城市在产业发展和基础设施建设等方面具有优势,发展空间和潜力巨大。由此可以推测,相对于非资源型城市,制造业发展战略在资源型城市中促进企业绿色创新的效果更好。为了进行验证,本文设置虚拟变量Res。依据《全国资源型城市可持续发展规划(2013—2020年)》提出的全国资源型城市名单,将涉及的126个地级市划分为资源型城市,Res取值为1;其余城市取值为0。

从表6第(4)~(6)列可以看出,三重差分乘积项Tre×Pos×Res的系数显着为负。这说明相对于湖州、洛阳等资源型城市,制造业发展战略对合肥、南京等非资源型城市企业绿色创新的促进作用更大。这与前文的猜测相悖。究其原因可能在于:一方面,资源型城市本身较少受到资源不足的约束,企业进行绿色低碳技术的研发意愿不足;另一方面,中国大部分资源型城市过度依赖地区禀赋资源,产业类型较为单一,市场竞争不充分,容易陷入“资源诅咒”困境,致使企业绿色创新意愿或者活动偏少。

(三)城市环境目标约束程度的异质性分析

理论上,环境目标约束的差异会导致地区绿色投资偏好存在较大不同,严格的环境考核目标强化了地方政府在环境规制、环境权益保护等方面的执行力度。由此可以推测,制造业发展战略对受到环境目标约束的试点城市绿色创新的促进效果更好。为了进行检验,设置虚拟变量Tar。依据样本期内地级市政府工作报告,如果政府工作目标中明确提出工业污染物排放数值控制目标,认定该城市受到环境目标约束,Tar取值为1;否则,认定该城市未受到环境目标约束,Tar取值为0。

从表6第(7)~(9)列可以看出,Tre×Pos×Tar的系数值为0.045,说明相对于未受到环境目标约束的泉州、株洲等城市,长沙、宁波等受到严格环境目标约束城市的企业更有意愿进行绿色创新,即制造业发展战略对受到环境目标约束城市的促进效果更好。此外,就绿色创新“数量”与“质量”来说,制造业发展战略对受到环境目标约束城市的提升效果更明显。上述结论的政策含义是,不断完善地方政府官员考核评价体系,增加环境绩效在政绩考核中的比重,以调动地方政府在环境治理中的积极性,也是增强制造业发展战略实施效果的政策方向之一。

(四)城市是否“两控区”的异质性分析

为了遏制不断恶化的大气污染问题,中国于1998年开始批准实施“两控区”(即酸雨控制区或者二氧化硫污染控制区)政策。理论上,“两控区”政策会迫使区内企业减少污染物排放,致使低技术生产企业退出市场或进行生产区位转移;同时,也会“倒逼”企业增加先进节能设备推广应用,对核心产品进行绿色技术研发。由此可以推测,在“两控区”中,制造业发展战略的绿色创新效应可能更显着。为了进行验证,本文设置虚拟变量Dio,如果制造企业位于“两控区”,Dio取值为1;否则,Dio取值为0。

表6第(10)~(12)列的结果显示,三重差分乘积项系数均为正,但第(11)列的系数值不显着。相对于长春、新乡等非“两控区”,在南京、苏州、宁波等“两控区”中,制造业发展战略对绿色创新的促进作用更强。相对于非“两控区”而言,“两控区”策略性创新的政策效果更好,但实质性创新的政策效果没有明显差异。对此可能的解释是,“两控区”企业减少污染物排放,更倾向于选择推广应用先进节能设备或选择难度小、风险低且周期短的策略性创新。

七、研究结论及政策启示

本文在政府与市场关系的理论框架下,分析了制造业发展战略这一功能性产业政策对企业绿色创新的影响。在此基础上,结合中国2010—2020年城市层面数据和沪深A股上市公司数据,运用双重差分法,系统探究制造业发展战略对企业绿色创新的影响及其机制,并考察政府治理效能在制造业发展战略推动企业绿色创新水平提升中的作用。研究发现,制造业发展战略显着促进了企业绿色创新,并且创新的“量”和“质”两个方面都取得了显着提升。这一结论在经过工具变量法等一系列稳健性检验后仍然成立。制造业发展战略的这种影响是通过环境规制、绿色信贷等约束机制,以及政府科技支持和环境权益保护等激励机制实现的。政府治理效能提升显着增强了制造业发展战略的实施效果,而且政府治理能力和政府治理效果引领型(或优质型、特色型)城市的政策效果更好。政府治理效能强化了制造业发展战略的绿色信贷、政府科技支持和环境权益保护等机制,但未明显改善环境规制这一约束机制。异质性分析表明,工业化水平较高城市、非资源型城市、受到环境目标约束城市和“两控区”,制造业发展战略的政策效果更为显着。本文研究结论具有如下政策启示:

首先,政府在构建绿色制造体系和制定绿色发展政策时,需要重视制造业发展战略的制度设计。具体来说,政策制定者需要总结试点城市企业绿色创新的成功经验,按照制造业发展战略中绿色制造工程涵盖的生产技术、治污技术和再能源化技术等前沿技术标准,在全国范围内引导企业进行先进环保技术研发应用,以更好地增强制造业发展战略的绿色创新效果;需要聚焦制造业节能减排重点领域和关键环节,增加对技术难度大、研发成本高等关键技术与共性技术的研发支持力度;需要为高校、研发机构和企业等绿色创新主体搭建研发合作平台,着重开展节能环保技术的联合攻关,引导绿色制造技术不断迭代升级。同时,在工业化水平较低、无环境目标约束、“两控区”和资源禀赋地区,尤其需要因地制宜落实好制造业发展战略。

其次,政府需要进一步优化制造业发展战略实施过程中的激励约束机制。就约束机制而言,各地区需要提升环境污染治理的法治化水平,强化在环境保护、资源节约等环境规制方面的执行力度,同时要加强对部门环境执法的考核与监督力度,将环境绩效作为地方官员政绩考核的重要参考;完善绿色信贷标准和评价体系,借助数字技术建立政府、企业和银行间多方信息共享平台,为金融机构的绿色信贷决策提供参考依据;创新绿色信贷流程和产品类型,降低资金使用效率较高的企业信贷资源获取成本。就激励机制而言,地方政府需要加强对制造企业绿色制造技术研发的科技支持力度,并通过综合运用税收、金融、投资等多元化政策手段,激励制造业在关键材料、核心装备、基础零部件等重点领域节能环保技术的研发创新,为绿色创新技术提供市场孵化、应用场景支撑,加快绿色科技创新成果产业化;完善用能权、排污权和碳排放权等环境权益市场定价机制,引导制造企业要素资源高效配置;核准企业污染排放交易总额;加大对排污权交易市场执行情况的监督力度,将其纳入地方官员的政绩考核之中。

最后,制造业发展战略实施需要与改善当地政府治理效能的政策措施有机结合,尤其是在政府治理效能相对较低的地区,要高度重视实施制造业发展战略与提升政府治理效能融合联动的重要意义。具体政策措施包括:健全法治体系和监督机制,完善地方政府治理方式,提升政府治理效能(尤其是环境治理效能);加快数字政府建设和在线政务服务平台搭建,推进政府环境治理信息互通共享和业务协同;进一步深化简政放权,营造市场化、法治化的营商环境,避免政府对市场活动的过度干预;提升行政审批效率,优化政府组织结构,精简制造企业在开办企业、信贷获取、税收缴纳、合同执行等方面审批流程,以促进制造业绿色创新水平提升。

需要指出的是,本文选取的指标并非衡量绿色信贷、政府科技支持的最好指标。如何更加科学、有效地衡量城市层面的绿色信贷和政府科技支持可能是该领域的重要研究方向。同时,由于产业政策影响经济活动的途径和机制较多,本文仅在制造业发展战略基本方针和战略任务框架下展开了探索,影响机制分析可能并不全面。因此,进一步探明功能性产业政策的影响机制可能是该领域未来研究的重要方向。

参考文献:

[1]王馨,王营.绿色信贷政策增进绿色创新研究[J].管理世界,2021(6):173188.

[2]江飞涛,李晓萍.直接干预市场与限制竞争:中国产业政策的取向与根本缺陷[J].中国工业经济,2010(9):2636.

[3]江飞涛,李晓萍.改革开放四十年中国产业政策演进与发展:兼论中国产业政策体系的转型[J].管理世界,2018(10):7385.

[4]LIUC,LIL.Placebasedtechnoindustrialpolicyandinnovation:governmentresponsestotheinformationrevolutioninChina[J].ChinaEconomicReview,2021,66:118.

[5]LALLS.Comparingnationalcompetitiveperformance:aneconomicanalysisofWorldEconomicForumscompetitivenessindex[R].QueenElizabethHouseWorkingPaper,2001.

[6]逯东,池毅.《中国制造2025》与企业转型升级研究[J].产业经济研究,2019(5):7788.

[7]冯玉静,翟亮亮.产业政策、创新与制造企业服务化:基于“中国制造2025”准自然实验的经验研究[J].科技进步与对策,2022(13):114123.

[8]GUELLECD,POTTERIEB.TheimpactofpublicR&DexpenditureonbusinessR&D[J].EconomicsofInnovationandNewTechnology,2003,12(3):225243.

[9]李青原,肖泽华.异质性环境规制工具与企业绿色创新激励:来自上市企业绿色专利的证据[J].经济研究,2020(9):192208.

[10]胡浩然,宋颜群.市场激励型环境规制与企业风险承担:以碳排放权交易试点政策为例[J].当代经济科学,2024(4):7387.

[11]齐绍洲,林屾,崔静波.环境权益交易市场能否诱发绿色创新:基于我国上市公司绿色专利数据的证据[J].经济研究,2018(12):129143.

[12]涂正革,谌仁俊.排污权交易机制在中国能否实现波特效应?[J].经济研究,2015(7):160173.

[13]韩超,胡浩然.清洁生产标准规制如何动态影响全要素生产率[J].中国工业经济,2015(5):7082.

[14]郑世林,张果果.制造业发展战略提升企业创新的路径分析:来自十大重点领域的证据[J].经济研究,2022(9):155173.

[15]HANCEVICPI.Environmentalregulationandproductivity:thecaseofelectricitygenerationundertheCAAA1990[J].EnergyEconomics,2016,60:131142.

[16]BERRONEP,FOSFURIA,GELABERTL.Necessityasthemotherof“green”inventions:institutionalpressuresandenvironmentalinnovations[J].StrategicManagementJournal,2013,34(8):891909.

[17]刘华军,张一辰.减污降碳协同效应的生成逻辑、内涵阐释与实现方略[J].当代经济科学,2024(3):3244.

[18]吴红军,刘启仁,吴世农.公司环保信息披露与融资约束[J].世界经济,2017(5):124147.

[19]戴魁早,骆莙函.环境规制、政府科技支持与工业绿色全要素生产率[J].统计研究,2022(4):4963.

[20]龚日朝,李钱,刘香伶.科技金融对城市绿色创新的影响:基于“促进科技和金融结合试点”政策的准自然实验[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2023(4):8088.

[21]CALELR,DECHEZLEPRTREA.Environmentalpolicyanddirectedtechnologicalchange:evidencefromtheEuropeancarbonmarket[J].ReviewofEconomicsandStatistics,2016,98(1):173191.

[22]陈诗一,张建鹏,刘朝良.环境规制、融资约束与企业污染减排:来自排污费标准调整的证据[J].金融研究,2021(9):5171.

[23]范子英,赵仁杰.法治强化能够促进污染治理吗:来自环保法庭设立的证据[J].经济研究,2019(3):2137.

[24]BECKT,LEVINER,LEVKOVA.Bigbadbanks?ThewinnersandlosersfrombankderegulationintheUnitedStates[J].TheJournalofFinance,2010,65(5):16371667.

[25]CHENYC,HUNGM,WANGY.TheeffectofmandatoryCSRdisclosureonfirmprofitabilityandsocialexternalities:evidencefromChina[J].JournalofAccountingandEconomics,2018,65(1):169190.

[26]NUNNN,QIANN.USfoodaidandcivilconflict[J].TheAmericanEconomicReview,2014,104(6):16301666.

编辑:郑雅妮,高原