摘要:2022年以来,美联储开启新一轮加息,这一政策变动引起了学界和实务界的广泛关注。为全面阐释美联储加息对中国宏观经济和货币政策的影响,利用时变格兰杰因果检验和分位数向量自回归模型全面评估美联储货币政策的外溢效应。研究显示:第一,美联储货币政策变动对中国宏观经济变量和政策变量的影响具有明显的时变特征,通常是在重大事件窗口期产生传递效应,而在常态化时期基本不会产生影响;第二,中国经济增长对美国货币政策变动的反馈较弱,但通货膨胀和跨境资本流动对加息冲击的反馈较为灵敏,因此,应警惕由美联储加息引发的通货紧缩效应和资本外逃风险;第三,在政策应对层面,中国货币政策调控具有明显的阶段特征,早期倾向于采取被动的“顺风而动”型调整以避免较大的经济波动,而随着经济体量逐渐上升,政策调整逐渐转向“以我为主”的主动型调节;第四,目前中国经济正处于后疫情时期的回升阶段,加息冲击对宏观变量和政策变量的影响较弱,这为“以我为主”型的宏观调控争取了宝贵空间,同时也为经济平稳复苏创造了有利条件。因此,政府应理性看待并正确认识现阶段美联储加息对中国宏观经济的综合影响,货币政策仍应坚持“以我为主”,为实体经济提供合理充裕的流动性,并不断扩大自身经济体量,加快培育完整的内需体系,打造顺畅联通的国内国际双循环,提高经济抵御外部冲击的能力,强化经济发展韧性,最终实现经济质的有效提升和量的合理增长。

关键词:货币政策冲击;美联储加息;宏观经济波动;通货膨胀;跨境资本流动;货币政策应对

文献标识码:A文章编号:1002-2848-2024(05)-0001-12

新冠病毒感染疫情暴发以来,全球经济发展遭到重大冲击,加之地缘冲突频发,全球经济陷入泥淖。美国经济亦受到强烈影响,为此,美国在2021年再度重启超常规量化宽松政策。然而,与“次贷危机”不同,由于本轮冲击主要作用于实体端,美国的通货膨胀率迅速攀升。2021年11月,美国居民消费价格指数同比增长6.8%,超越高通货膨胀预警线(5.0%),截至2022年6月,通货膨胀率攀升至9.1%,创下“滞胀危机”以来的历史新高,并直逼恶性通货膨胀准线(10.0%)。碍于通货膨胀的巨大压力,美联储于2022年开启新一轮加息,且加息力度不断加大,截至2023年7月,美联储已陆续进行11次加息来抵御通货膨胀,累计加息幅度达525个基点。由于美元是国际通用结算货币,持续的加息必将对全球经济产生深远影响,因此,这一政策变动也引起了学界和实务界的广泛关注。

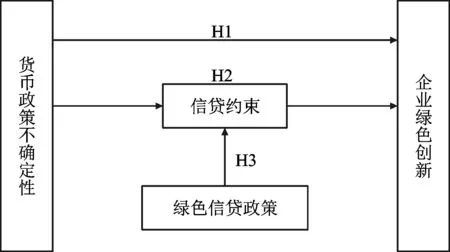

对中国而言,美联储加息的影响极为复杂。一方面,加息会导致美元升值,这有利于提振中国出口活力,使贸易顺差扩大。2022年,中国贸易顺差出现系统性上升,年末累计顺差额5.86万亿元,同比增长35.40%,这在一定程度上缓解了经济下行压力。另一方面,加息会使人民币承受较大的贬值压力。截至2023年7月,人民币兑美元汇率跌破7.3,创近10年来新低。人民币汇率下跌会使企业进口成本上升,同时增加国家的外债压力,不利于经济的长期稳定发展。由此可见,美联储加息对中国经济的影响具有明显的“双刃剑”效应,这意味着不能简单地从定性的角度去评价加息的后果,而应该量化测度加息对经济的有利影响和不利影响,进而精准客观地应对。为此,本文将基于美联储持续加息这一重要宏观经济背景,深入分析美国紧缩型货币政策对中国宏观经济以及货币政策的影响,这有助于厘清美国货币政策对中国经济的综合外溢效应,同时也将为货币当局应对美联储加息政策提供重要的经验佐证。

一、文献综述

目前,有关美国货币政策溢出效应的研究主要体现在政策影响、产出影响、价格影响以及贸易相关变量(资本账户、贸易额和汇率等)四个方面。

首先,在政策外溢性方面,Bluedorn等[1]发现美联储的利率变动对他国货币政策的影响存在明显的异质性,它会在欧盟等发达经济体内激发较强的政策协同效应,而对发展中国家的影响则相对较弱。张夏等[2]指出美国货币政策冲击会显着影响中国的利率水平,尤其是紧缩型货币政策,会引起中国货币政策的“逆风而动”。杨子荣等[3]对这种现象进行了阐释,认为中国货币政策的“逆风而动”并非出于对美联储加息政策的应对,而是基于中国经济自身发展情况的现实考虑,这在一定程度上体现了中美货币政策的脱钩和分化。此外,还有研究显示,美国利率变动对部分南美国家的价格型货币政策具有一定的溢出效应,尤其是在金融危机时期这种溢出效应将更为显着[4]。尹雷等[5]从非零和零利率下限视角出发比较分析了美国货币政策的外溢效应,结果发现零利率下限约束下的政策外溢性较弱,中国货币政策表现出较强的对称性。徐颖等[6]则指出,同样面对美联储加息,中国货币政策在不同阶段的表现截然不同,有时名义利率具有“顺风而动”的特征,有时则体现为“逆风而行”,这表明中国货币政策并非完全参照美联储的利率操作来进行调整。

其次,在经济影响层面,Kim[7]使用向量自回归模型(VAR)进行研究发现,美国货币政策冲击会对G6成员国的产出产生影响,但影响时长极短,并且幅度有限,表明美国货币政策变动并不会使G6成员国的产出出现大幅度波动。Kim[8]进一步研究发现,美国货币政策主要通过利率渠道影响其他国家的产出,其中降息会引发全球实际利率水平下降,并刺激总需求,进而拉动他国产出。孙焱林等[9]指出,美联储加息对中国产出的影响具有时变特征,其中在全球经济走弱时期,加息非但不会促进中国商品出口,反而还会抑制美国本土的进口需求,降低中美贸易顺差,进而导致中国产出下降。李婧等[10]研究发现,美联储加息主要通过资本市场和外汇市场两条渠道对新兴经济体的产出、物价和贸易差额产生影响,其中对资本市场的影响幅度更大。汪洋等[11]也进一步证实了美国货币政策会通过上述两个渠道对中国产出产生显着的溢出效应。郑志强等[12]着重根据贸易融资渠道探讨了美国货币政策的外溢性,结果发现贸易融资放大了美国货币政策对中国产出和通货膨胀的溢出效应,并且会加速政策信号的传导。

再次,在物价水平影响层面,Mac'kowiak[13]通过S-VAR模型进行研究发现,美国紧缩型货币政策会在新兴经济体内激发通货膨胀现象;但许欣欣等[14]指出2008年以来的量化宽松政策并不是导致新兴市场出现高通胀的本质原因。赵思旭等[15-16]认为美国的量化宽松政策主要通过长期资本渠道和价格渠道来影响中国物价水平,其中一价定律发挥了重要作用。许志伟等[17]通过结构向量自回归误差修正模型(SVECM)研究了美国货币政策对中国经济的溢出效应,结果发现2002年以后美国紧缩型货币政策主要通过汇率渠道使中国进口产品价格下降。刘洋[18]则采用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)证实了美国货币政策对中国通货膨胀的影响具有明显的时变性特征,尤其是在2020年后,汇率传导渠道的溢出效应明显增强。

最后,在贸易相关变量层面,大量研究表明美国货币政策变动还会显着影响他国的资本流动、汇率水平和贸易差额,它们也是美国货币政策外溢效应的重要体现[19-22]。就资本流动而言,肖卫国等[23-24]均发现美国货币政策会影响他国的资本流动。王胜等[25]通过构建开放经济框架下的动态随机一般均衡模型(DSGE)探讨了美联储降息对中国资本账户的影响,结果发现加息会使中国资本外流增加,人民币贬值,进而导致美元计价下的总产出水平下降。汇率层面,吴立元等[26]发现美联储加息会造成中国名义汇率贬值、资本外流,进而诱发消费、投资和产出下降的现象。梅冬州等[27]通过DSGE模型进一步证实了在金融加速器作用下,美国货币政策还会影响中国企业的外部融资风险溢价,进而放大中国经济周期波动。贸易层面,贾俊雪等[28-29]发现美联储加息会显着影响他国贸易差额。其中,在美联储执行量化宽松政策时,会对中国产出产生挤出效应。聂菁等[30]进一步发现,量化宽松政策会促进中国低技术产业出口,并抑制高技术产业出口,进而使中国经济陷入低端锁定状态。

回顾以往相关文献不难发现,目前关于美国货币政策溢出效应的研究已较为深入,大多数学者均通过构建VAR族、VECM族和DSGE族模型来分析美国货币政策变动对其他国家经济的影响[6,12,17,25]。但相关研究忽略的问题是:当经济处于不同运行状态时,美国货币政策产生的溢出效应可能存在本质差别,即高增长时期加息和低增长时期加息会存在本质区别,这表明传统的静态分析方法可能并不足以检验加息的实时影响。鉴于此,本文将采用时变格兰杰因果检验模型配合分位数向量自回归模型(QVAR)探讨美联储加息政策的结构性影响。本文的贡献在于:第一,采用基于局部因果推断的时变格兰杰因果检验全面判断美国货币政策与中国宏观经济、货币政策间的联动关系,这是对传统线性因果推断技术的有益补充;第二,采用QVAR模型考察了不同经济发展阶段下,美国货币政策冲击对中国经济政策的外溢影响,可以准确识别美联储加息冲击在经济周期不同阶段下的结构性影响,从而有针对性地应对。

二、美联储加息政策效应的经验描述

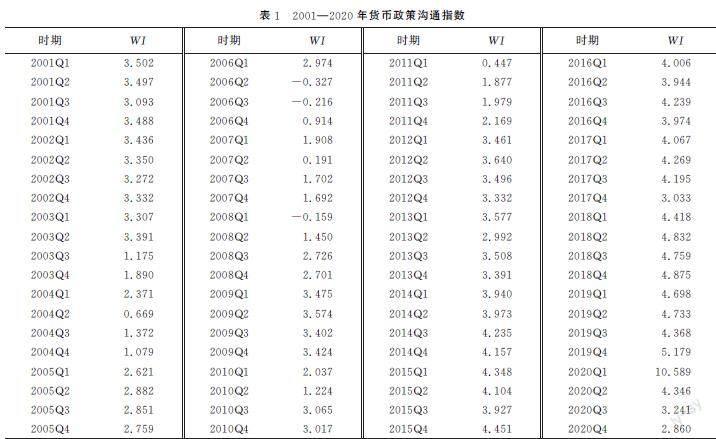

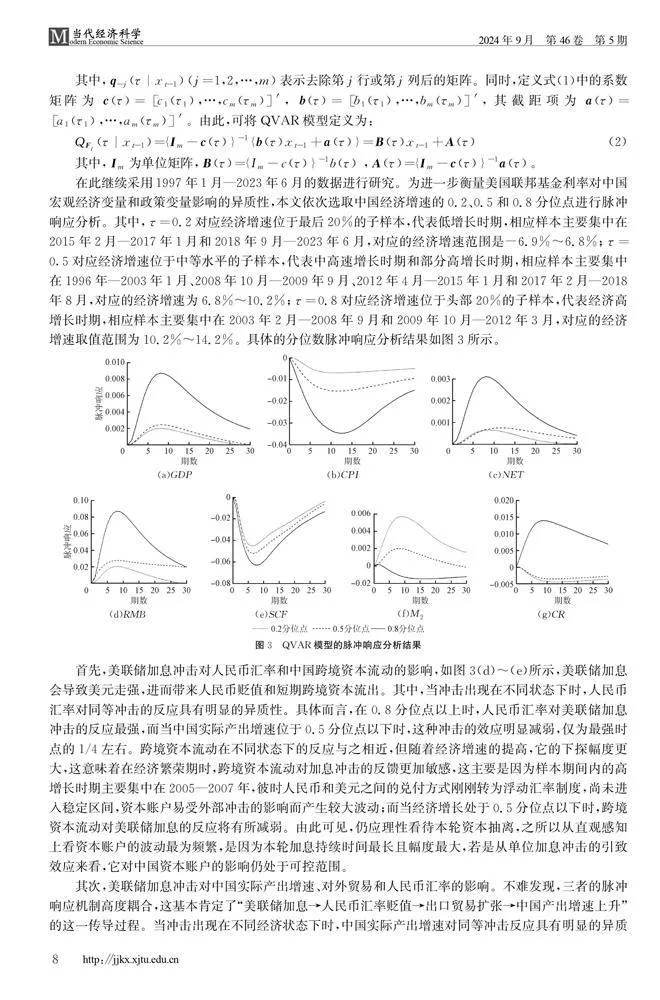

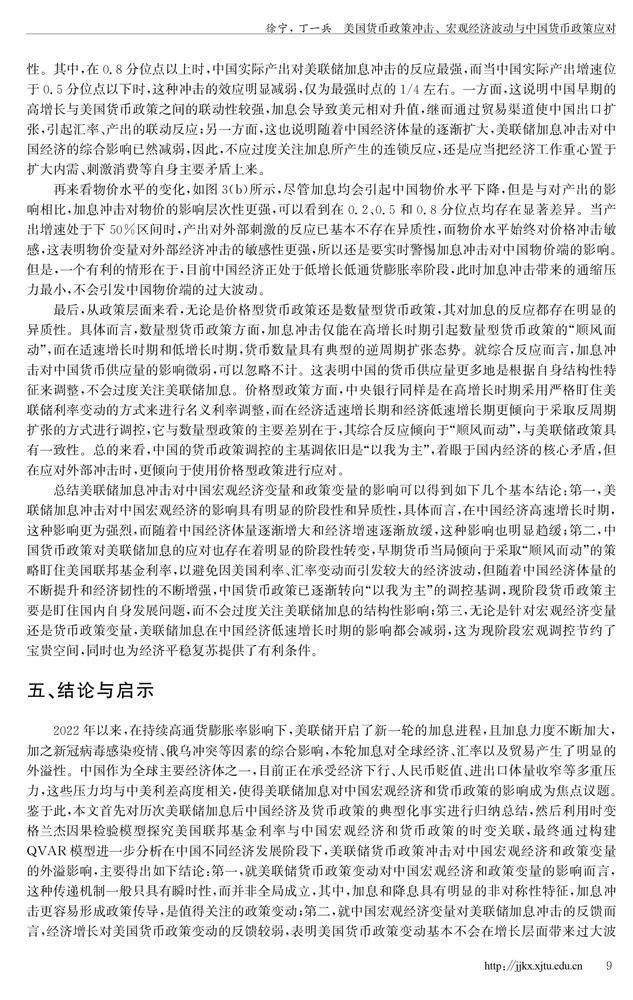

为了更好地探究美国利率变动对中国经济和货币政策的外溢效应,首先需要确定研究对象,本文选取美国联邦基金利率(FFR)、中国国内生产总值同比增速(GDP)、中国居民消费物价指数(CPI)、人民币实际汇率(RMB,这里采用间接标价法)、中国贸易差额同比增速(NET)、跨境资本流动(SCF,参照胡小文[31-32]的研究采用间接法测算中国短期跨境资本流动)、M2同比增速(M2)和7天银行间同业拆借加权平均利率(CR)分别作为美国货币政策、中国实际产出增速、中国物价水平、人民币汇率、中国对外贸易、跨境资本流动、中国数量型和价格型货币政策的代理变量。样本区间为1997年1月—2023年6月,数据源于Wind数据库和中经网数据库,对于中国国内生产总值季度同比增速,采用Eviews 10软件将其转换成月度数据。美国联邦基金利率与中国宏观经济、货币政策变量分别如图1所示。

中国贸易差额同比增速、跨境资本流动和M2同比增速,浅灰色阴影部分为1996年以来美联储的四轮加息区间。在美联储四轮加息区间内,中国经济整体状况如下。首先,对于产出而言,如图1(a)所示,前两轮美联储加息时中国产出增速整体上呈先下降后上升态势,在第3轮加息时,中国产出增速变动不大,在第4轮加息时中国产出增速处于波动上升阶段,这说明在历次美联储加息周期中,中国所处的宏观条件和时代背景都有所不同,不同轮次的加息操作亦可能引发不同的经济后果。其次,在物价层面,物价变动与加息操作之间同样不存在必然的因果联系,具体而言,1999年6月—2000年5月,中国居民消费物价指数明显攀升,但这主要是受经济成功实现软着陆所致;2004年6月—2006年6月,由于加息前中国居民消费价格指数就已经处于高位,因此,此轮加息周期中,中国通货膨胀率反而呈下降趋势;2015年12月—2018年12月以及2022年3月—2023年6月的加息周期内,中国居民消费物价指数变动趋势并不明显,基本是在1%~3%之间波动,几乎未受到加息操作影响,这一直观现象似乎也表明美联储加息政策对中国宏观经济变量的影响具有时变特征,不应一概而论。汇率层面,如图1(c)所示,人民币汇率在加息周期内基本都呈现下行趋势,这与经验预期一致。进出口贸易方面,在前三次加息周期内,中国净出口增速基本都呈现先上升后下降的趋势,但在2022年3月—2023年6月这一轮加息过程中,中国净出口则呈现出大幅下行态势,这似乎与加息引致出口增加的一般逻辑不符,同时也表明加息政策对进出口的影响也并非恒定不变,还需要视具体的经济情况而定。跨境资本流动层面,如图1(e)所示,虽然在2008年之前中国跨境资本流动规模较小,但前两轮美联储加息均在一定程度上引发了跨境资本流动波动;在2015年12月—2018年12月的加息周期内,中国跨境资本流动呈现出先下降后上升的趋势,整体上表现为资本小幅抽离,但在近期的这轮加息过程中,中国跨境资本流动却呈现出较强的大规模撤离趋势,这可能与此次加息频次密、持续久和幅度大有关。总体而言,随着中国对外开放水平不断提高,美联储加息对跨境资本流动的影响越发明显。

中国货币政策层面对加息政策的反应如图1(f)所示,在1999年6月—2000年5月的第1轮加息周期内,中国M2同比增速呈波动下行态势;而7天银行间同业拆借利率却逆向降息,此时货币政策调控体系内出现了结构分化,表明货币政策操作还是更加关注本国实情,而非完全根据美联储操作来进行“顺风而动”。在第2轮加息区间内,中国M2同比增速和7天银行间同业拆借利率均呈现先下降后上升的趋势,M2与利率的走势依旧相对独立,且与加息操作之间不存在显性因果联系,表明这一时期的货币政策操作依旧是专注于内部问题。而在2015年12月—2018年12月的第3轮加息周期内,中国货币政策开始呈现出配合加息操作的特征,其中M2同比增速整体上呈现收缩态势,7天银行间同业拆借利率整体上呈上升趋势,与美国货币政策步调一致。最后,在2022年3月以来的第4轮加息周期内,中国货币政策则体现出了典型的“逆风而行”特征,其中M2同比增速呈现扩张态势,7天银行间同业拆借利率亦呈现出下降趋势,一方面,这是因为疫情冲击的“疤痕效应”开始逐渐显现,出口下滑、消费疲软、增长乏力,从客观上决定着货币政策应该锁定经济下行风险,这自然放宽了对美联储货币政策的盯住力度;另一方面,由于人民币国际化进程持续推进,许多进出口贸易开始以人民币结算,人民币汇率的独立性和稳定性已有所提升,而非严格盯住美元,这很可能表明中美货币政策再度进入了弱脱钩阶段。总之,在上述四轮美联储加息周期中,从中国人民银行实施的货币政策操作来看,中国货币政策操作更多地呈现出“以我为主”的调控特征。但需注意的是,“以我为主”的货币政策调控方针并不意味着加息政策不存在影响,因此,货币当局还需要关注不同经济周期背景下加息操作的结构性影响,从而实施更好的政策应对。

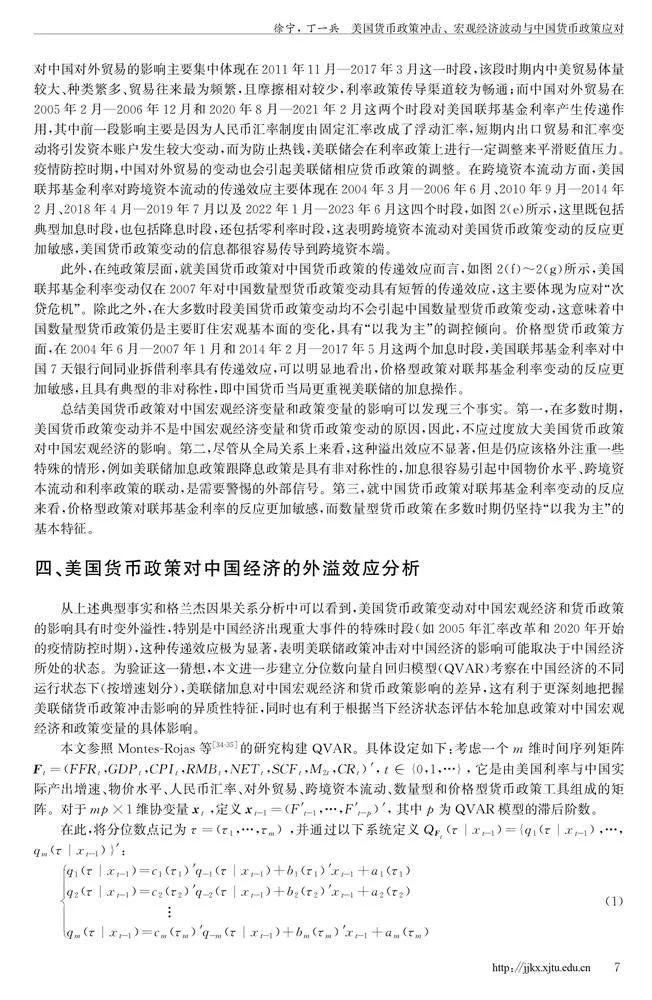

三、美国货币政策冲击效应的时变因果推断

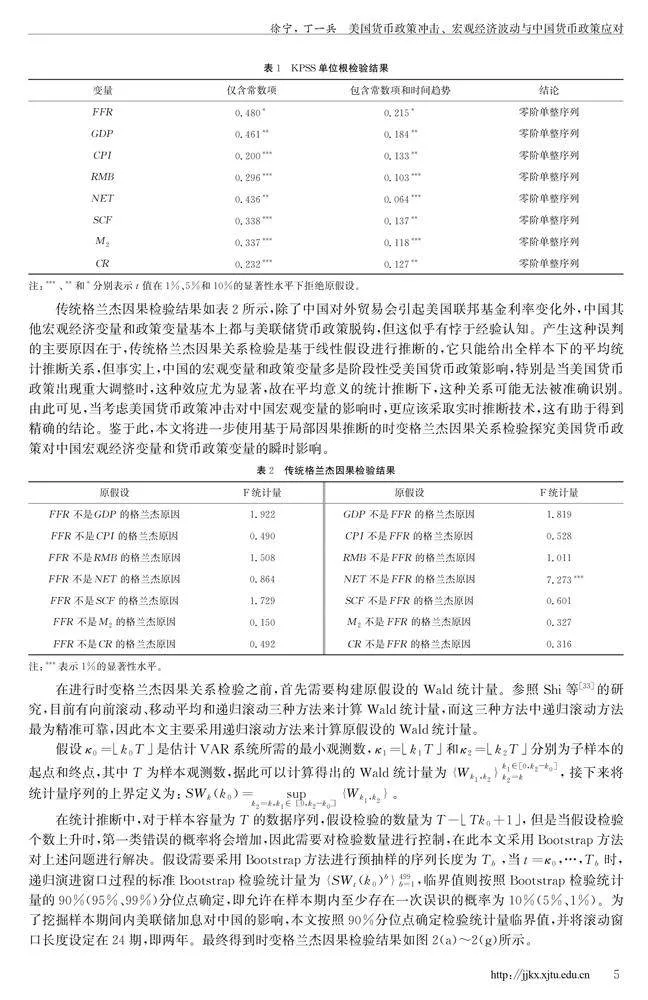

为了更严谨地从统计意义上明晰美联储加息冲击的系列影响,下面将分别使用线性格兰杰检验和时变格兰杰检验两种技术来判断美联储货币政策冲击对中国宏观经济变量和政策变量的影响。考虑到应用格兰杰因果检验的前提是数据序列平稳或具有协整关系,本文首先对相关变量进行单位根检验。其中模型的最优滞后阶数为2,相应的检验结果如表1所示。可以发现,所有变量至少在5%的显着性水平下拒绝原假设,表明所有变量均为平稳的时间序列,因此,可直接采用原始数据进行格兰杰因果关系推断。表1KPSS单位根检验结果变量仅含常数项包含常数项和时间趋势结论FFR0.480*0.215*零阶单整序列GDP0.461**0.184**零阶单整序列CPI0.200***0.133**零阶单整序列RMB0.296***0.103***零阶单整序列NET0.436**0.064***零阶单整序列SCF0.338***0.137**零阶单整序列M20.337***0.118***零阶单整序列CR0.232***0.127**零阶单整序列注:***、**和*分别表示t值在1%、5%和10%的显着性水平下拒绝原假设。传统格兰杰因果检验结果如表2所示,除了中国对外贸易会引起美国联邦基金利率变化外,中国其他宏观经济变量和政策变量基本上都与美联储货币政策脱钩,但这似乎有悖于经验认知。产生这种误判的主要原因在于,传统格兰杰因果关系检验是基于线性假设进行推断的,它只能给出全样本下的平均统计推断关系,但事实上,中国的宏观变量和政策变量多是阶段性受美国货币政策影响,特别是当美国货币政策出现重大调整时,这种效应尤为显着,故在平均意义的统计推断下,这种关系可能无法被准确识别。由此可见,当考虑美国货币政策冲击对中国宏观变量的影响时,更应该采取实时推断技术,这有助于得到精确的结论。鉴于此,本文将进一步使用基于局部因果推断的时变格兰杰因果关系检验探究美国货币政策对中国宏观经济变量和货币政策变量的瞬时影响。

表2传统格兰杰因果检验结果原假设F统计量原假设F统计量FFR不是GDP的格兰杰原因1.922GDP不是FFR的格兰杰原因1.819FFR不是CPI的格兰杰原因0.490CPI不是FFR的格兰杰原因0.528FFR不是RMB的格兰杰原因1.508RMB不是FFR的格兰杰原因1.011FFR不是NET的格兰杰原因0.864NET不是FFR的格兰杰原因7.273***FFR不是SCF的格兰杰原因1.729SCF不是FFR的格兰杰原因0.601FFR不是M2的格兰杰原因0.150M2不是FFR的格兰杰原因0.327FFR不是CR的格兰杰原因0.492CR不是FFR的格兰杰原因0.316注:***表示1%的显着性水平。在进行时变格兰杰因果关系检验之前,首先需要构建原假设的Wald统计量。参照Shi等[33]的研究,目前有向前滚动、移动平均和递归滚动三种方法来计算Wald统计量,而这三种方法中递归滚动方法最为精准可靠,因此本文主要采用递归滚动方法来计算原假设的Wald统计量。

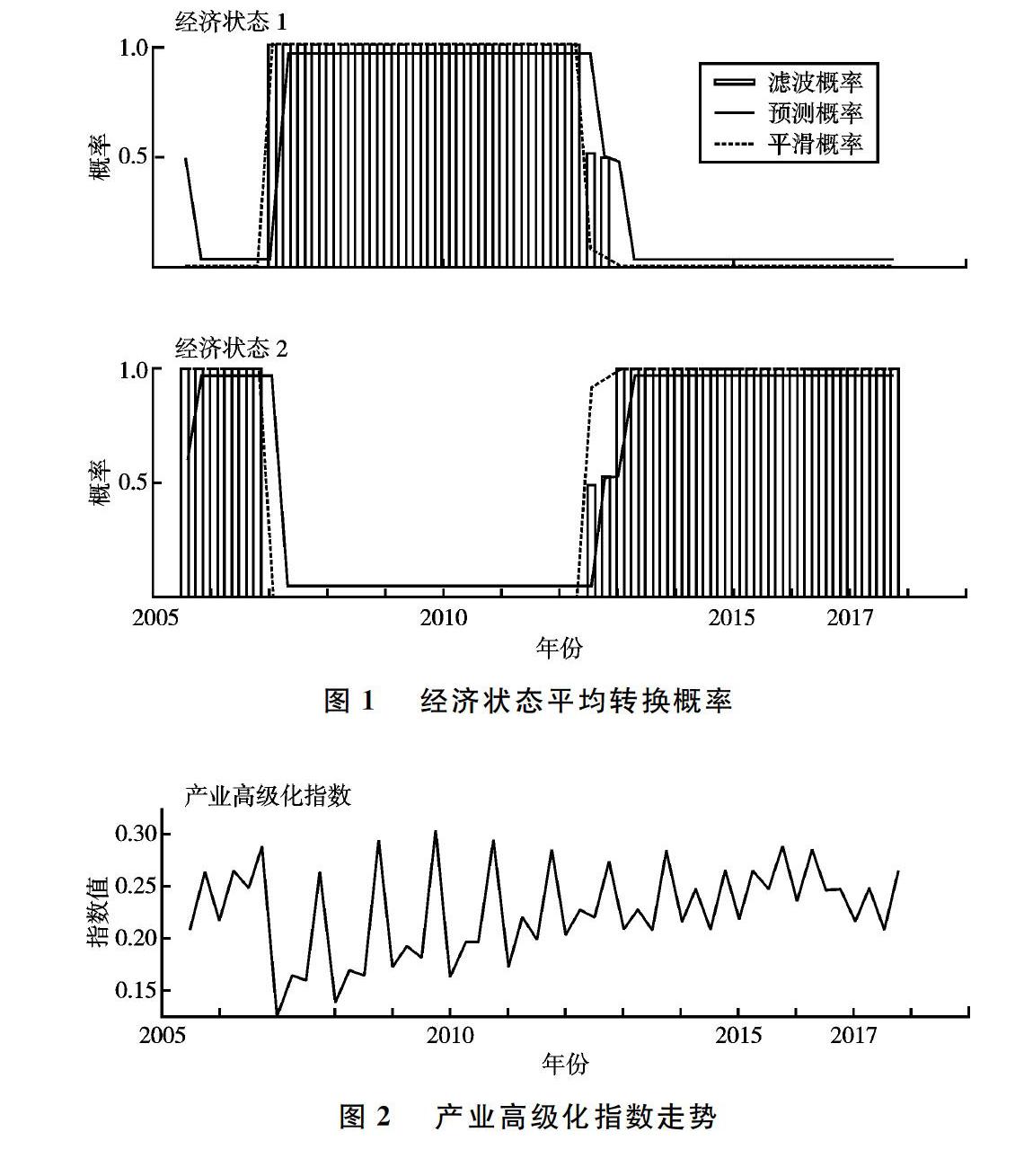

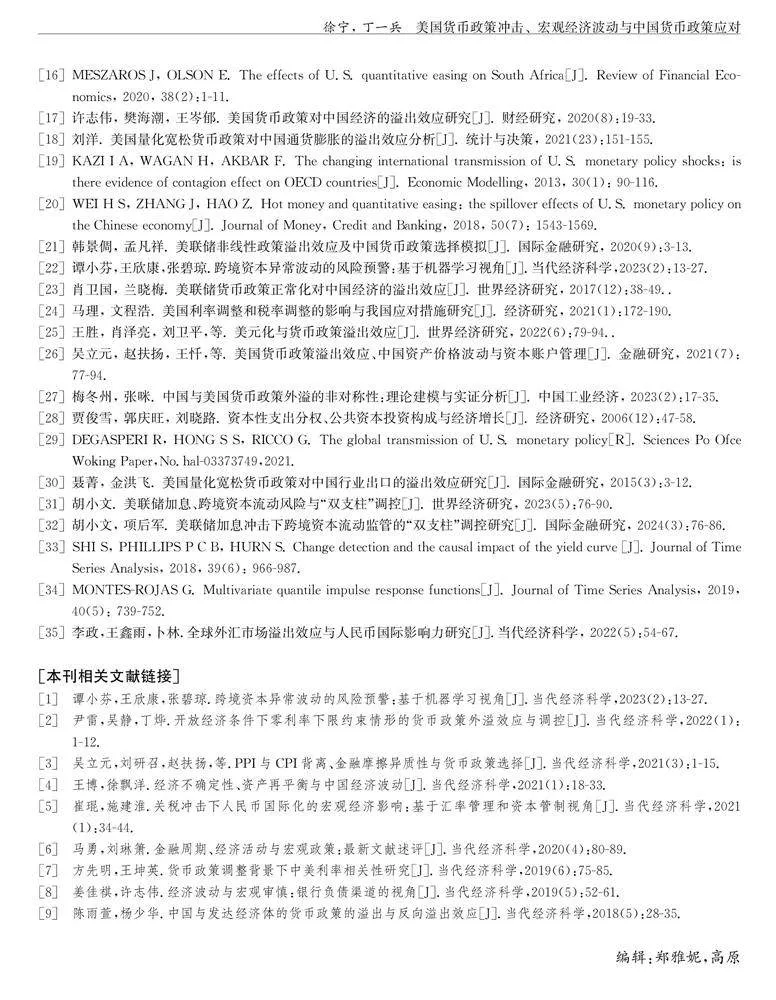

在统计推断中,对于样本容量为T的数据序列,假设检验的数量为T-Tk0+1,但是当假设检验个数上升时,第一类错误的概率将会增加,因此需要对检验数量进行控制,在此本文采用Bootstrap方法对上述问题进行解决。假设需要采用Bootstrap方法进行预抽样的序列长度为Tb,当t=κ0,…,Tb时,递归演进窗口过程的标准Bootstrap检验统计量为SWt(k0)b499b=1,临界值则按照Bootstrap检验统计量的90%(95%、99%)分位点确定,即允许在样本期内至少存在一次误识的概率为10%(5%、1%)。为了挖掘样本期间内美联储加息对中国的影响,本文按照90%分位点确定检验统计量临界值,并将滚动窗口长度设定在24期,即两年。最终得到时变格兰杰因果检验结果如图2(a)~2(g)所示。

宏观经济变量或政策变动能引起美国货币政策反应。首先,美国货币政策对中国宏观经济的影响。产出方面,图2(a)显示,美国联邦基金利率对中国产出增速具有显着影响的时期主要集中在2011年9月—2015年12月以及2016年4月—2017年2月这两个时段,而在其他时段内,联邦基金利率的变动并不是中国实际产出增速变动的原因。其中前一阶段的耦合主要是源于前期政策刺激阵痛,受美国“次贷危机”影响,全球经济在2011—2015年基本都陷入了增长乏力的调和期,中国经济亦处于“经济增速换挡、结构调整阵痛和前期刺激政策消化”的三期叠加阶段,此时中国经济增长的乏力也是源于政策空间问题,因此,对美联储政策的调整具有较好的响应;而后一阶段主要源于中美经贸摩擦,受利率汇率联动影响,此段时期内中国实际产出对美联储政策变动的响应亦比较显着。相反,中国产出增速仅在2020年4月—2021年2月这一时段对美国联邦基金利率具有传递效应。这主要是受疫情冲击的影响,该段时期内,中国产出增速的变动能够很好地表征世界产出的变动情况,进而会使美联储根据外需变动来调整货币政策。总体而言,仅就产出方面来看,中国实际产出受美联储政策变动的影响更多,而美国货币政策基本独立于中国产出变动,但考虑到样本末期美联储加息并不是实际产出变动的格兰杰原因,当下的产出波动更多的是源自于国内自身主体特征,而受外部因素牵绊较少。

其次,在物价水平方面,如图2(b)所示,在2005年10月—2006年10月、2016年2月—2019年8月、2020年5月—2022年9月这三个时段内,美国联邦基金利率变动均会对中国物价波动产生传递效应,考虑到这三个时期内,联邦基金利率都处于加息周期,这似乎表明美国货币政策对中国物价水平的影响机制具有非对称性,其中物价明显对加息的反应更加敏感。在人民币实际汇率方面,美国联邦基金利率对人民币汇率的传递效应主要体现在2009年10月—2011年11月、2016年9月—2017年4月以及2021年5月—2022年3月这三个时段,如图2(c)所示,这里既包括美联储刚开始实施量化宽松政策的时段,同时也包括典型加息时段,表明汇率对美国货币政策变动的反应较为敏感,无论是在加息周期还是降息周期,相应的政策信息都很容易传导到汇率端。在对外贸易层面,如图2(d)所示,联邦基金利率变动对中国对外贸易的影响主要集中体现在2011年11月—2017年3月这一时段,该段时期内中美贸易体量较大、种类繁多、贸易往来最为频繁,且摩擦相对较少,利率政策传导渠道较为畅通;而中国对外贸易在2005年2月—2006年12月和2020年8月—2021年2月这两个时段对美国联邦基金利率产生传递作用,其中前一段影响主要是因为人民币汇率制度由固定汇率改成了浮动汇率,短期内出口贸易和汇率变动将引发资本账户发生较大变动,而为防止热钱,美联储会在利率政策上进行一定调整来平滑贬值压力。疫情防控时期,中国对外贸易的变动也会引起美联储相应货币政策的调整。在跨境资本流动方面,美国联邦基金利率对跨境资本流动的传递效应主要体现在2004年3月—2006年6月、2010年9月—2014年2月、2018年4月—2019年7月以及2022年1月—2023年6月这四个时段,如图2(e)所示,这里既包括典型加息时段,也包括降息时段,还包括零利率时段,这表明跨境资本流动对美国货币政策变动的反应更加敏感,美国货币政策变动的信息都很容易传导到跨境资本端。

此外,在纯政策层面,就美国货币政策对中国货币政策的传递效应而言,如图2(f)~2(g)所示,美国联邦基金利率变动仅在2007年对中国数量型货币政策变动具有短暂的传递效应,这主要体现为应对“次贷危机”。除此之外,在大多数时段美国货币政策变动均不会引起中国数量型货币政策变动,这意味着中国数量型货币政策仍是主要盯住宏观基本面的变化,具有“以我为主”的调控倾向。价格型货币政策方面,在2004年6月—2007年1月和2014年2月—2017年5月这两个加息时段,美国联邦基金利率对中国7天银行间同业拆借利率具有传递效应,可以明显地看出,价格型政策对联邦基金利率变动的反应更加敏感,且具有典型的非对称性,即中国货币当局更重视美联储的加息操作。

总结美国货币政策对中国宏观经济变量和政策变量的影响可以发现三个事实。第一,在多数时期,美国货币政策变动并不是中国宏观经济变量和货币政策变动的原因,因此,不应过度放大美国货币政策对中国宏观经济的影响。第二,尽管从全局关系上来看,这种溢出效应不显着,但是仍应该格外注重一些特殊的情形,例如美联储加息政策跟降息政策是具有非对称性的,加息很容易引起中国物价水平、跨境资本流动和利率政策的联动,是需要警惕的外部信号。第三,就中国货币政策对联邦基金利率变动的反应来看,价格型政策对联邦基金利率的反应更加敏感,而数量型货币政策在多数时期仍坚持“以我为主”的基本特征。

四、美国货币政策对中国经济的外溢效应分析

从上述典型事实和格兰杰因果关系分析中可以看到,美国货币政策变动对中国宏观经济和货币政策的影响具有时变外溢性,特别是中国经济出现重大事件的特殊时段(如2005年汇率改革和2020年开始的疫情防控时期),这种传递效应极为显着,表明美联储政策冲击对中国经济的影响可能取决于中国经济所处的状态。为验证这一猜想,本文进一步建立分位数向量自回归模型(QVAR)考察在中国经济的不同运行状态下(按增速划分),美联储加息对中国宏观经济和货币政策影响的差异,这有利于更深刻地把握美联储货币政策冲击影响的异质性特征,同时也有利于根据当下经济状态评估本轮加息政策对中国宏观经济和政策变量的具体影响。

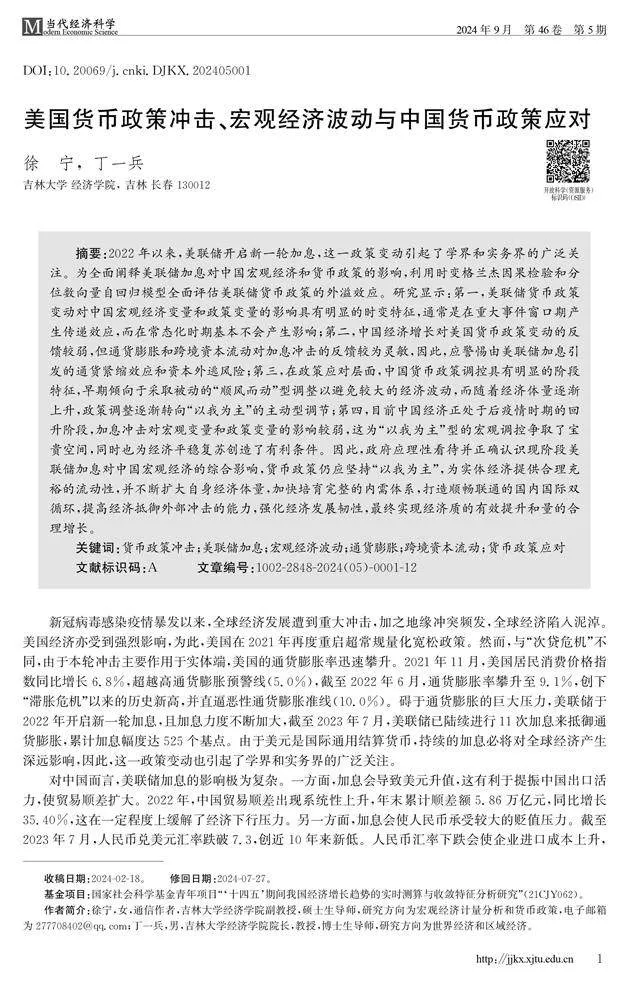

在此继续采用1997年1月—2023年6月的数据进行研究。为进一步衡量美国联邦基金利率对中国宏观经济变量和政策变量影响的异质性,本文依次选取中国经济增速的0.2、0.5和0.8分位点进行脉冲响应分析。其中,τ=0.2对应经济增速位于最后20%的子样本,代表低增长时期,相应样本主要集中在2015年2月—2017年1月和2018年9月—2023年6月,对应的经济增速范围是-6.9%~6.8%;τ=05对应经济增速位于中等水平的子样本,代表中高速增长时期和部分高增长时期,相应样本主要集中在1996年—2003年1月、2008年10月—2009年9月、2012年4月—2015年1月和2017年2月—2018年8月,对应的经济增速为6.8%~10.2%;τ=0.8对应经济增速位于头部20%的子样本,代表经济高增长时期,相应样本主要集中在2003年2月—2008年9月和2009年10月—2012年3月,对应的经济增速取值范围为10.2%~14.2%。具体的分位数脉冲响应分析结果如图3所示。

首先,美联储加息冲击对人民币汇率和中国跨境资本流动的影响,如图3(d)~(e)所示,美联储加息会导致美元走强,进而带来人民币贬值和短期跨境资本流出。其中,当冲击出现在不同状态下时,人民币汇率对同等冲击的反应具有明显的异质性。具体而言,在0.8分位点以上时,人民币汇率对美联储加息冲击的反应最强,而当中国实际产出增速位于0.5分位点以下时,这种冲击的效应明显减弱,仅为最强时点的1/4左右。跨境资本流动在不同状态下的反应与之相近,但随着经济增速的提高,它的下探幅度更大,这意味着在经济繁荣期时,跨境资本流动对加息冲击的反馈更加敏感,这主要是因为样本期间内的高增长时期主要集中在2005—2007年,彼时人民币和美元之间的兑付方式刚刚转为浮动汇率制度,尚未进入稳定区间,资本账户易受外部冲击的影响而产生较大波动;而当经济增长处于0.5分位点以下时,跨境资本流动对美联储加息的反应将有所减弱。由此可见,仍应理性看待本轮资本抽离,之所以从直观感知上看资本账户的波动最为频繁,是因为本轮加息持续时间最长且幅度最大,若是从单位加息冲击的引致效应来看,它对中国资本账户的影响仍处于可控范围。

其次,美联储加息冲击对中国实际产出增速、对外贸易和人民币汇率的影响。不难发现,三者的脉冲响应机制高度耦合,这基本肯定了“美联储加息→人民币汇率贬值→出口贸易扩张→中国产出增速上升”的这一传导过程。当冲击出现在不同经济状态下时,中国实际产出增速对同等冲击反应具有明显的异质性。其中,在0.8分位点以上时,中国实际产出对美联储加息冲击的反应最强,而当中国实际产出增速位于0.5分位点以下时,这种冲击的效应明显减弱,仅为最强时点的1/4左右。一方面,这说明中国早期的高增长与美国货币政策之间的联动性较强,加息会导致美元相对升值,继而通过贸易渠道使中国出口扩张,引起汇率、产出的联动反应;另一方面,这也说明随着中国经济体量的逐渐扩大,美联储加息冲击对中国经济的综合影响已然减弱,因此,不应过度关注加息所产生的连锁反应,还是应当把经济工作重心置于扩大内需、刺激消费等自身主要矛盾上来。

再来看物价水平的变化,如图3(b)所示,尽管加息均会引起中国物价水平下降,但是与对产出的影响相比,加息冲击对物价的影响层次性更强,可以看到在0.2、0.5和0.8分位点均存在显着差异。当产出增速处于下50%区间时,产出对外部刺激的反应已基本不存在异质性,而物价水平始终对价格冲击敏感,这表明物价变量对外部经济冲击的敏感性更强,所以还是要实时警惕加息冲击对中国物价端的影响。但是,一个有利的情形在于,目前中国经济正处于低增长低通货膨胀率阶段,此时加息冲击带来的通缩压力最小,不会引发中国物价端的过大波动。

最后,从政策层面来看,无论是价格型货币政策还是数量型货币政策,其对加息的反应都存在明显的异质性。具体而言,数量型货币政策方面,加息冲击仅能在高增长时期引起数量型货币政策的“顺风而动”,而在适速增长时期和低增长时期,货币数量具有典型的逆周期扩张态势。就综合反应而言,加息冲击对中国货币供应量的影响微弱,可以忽略不计。这表明中国的货币供应量更多地是根据自身结构性特征来调整,不会过度关注美联储加息。价格型政策方面,中央银行同样是在高增长时期采用严格盯住美联储利率变动的方式来进行名义利率调整,而在经济适速增长期和经济低速增长期更倾向于采取反周期扩张的方式进行调控,它与数量型政策的主要差别在于,其综合反应倾向于“顺风而动”,与美联储政策具有一致性。总的来看,中国的货币政策调控的主基调依旧是“以我为主”,着眼于国内经济的核心矛盾,但在应对外部冲击时,更倾向于使用价格型政策进行应对。

总结美联储加息冲击对中国宏观经济变量和政策变量的影响可以得到如下几个基本结论:第一,美联储加息冲击对中国宏观经济的影响具有明显的阶段性和异质性,具体而言,在中国经济高速增长时期,这种影响更为强烈,而随着中国经济体量逐渐增大和经济增速逐渐放缓,这种影响也明显趋缓;第二,中国货币政策对美联储加息的应对也存在着明显的阶段性转变,早期货币当局倾向于采取“顺风而动”的策略盯住美国联邦基金利率,以避免因美国利率、汇率变动而引发较大的经济波动,但随着中国经济体量的不断提升和经济韧性的不断增强,中国货币政策已逐渐转向“以我为主”的调控基调,现阶段货币政策主要是盯住国内自身发展问题,而不会过度关注美联储加息的结构性影响;第三,无论是针对宏观经济变量还是货币政策变量,美联储加息在中国经济低速增长时期的影响都会减弱,这为现阶段宏观调控节约了宝贵空间,同时也为经济平稳复苏提供了有利条件。

五、结论与启示

2022年以来,在持续高通货膨胀率影响下,美联储开启了新一轮的加息进程,且加息力度不断加大,加之新冠病毒感染疫情、俄乌冲突等因素的综合影响,本轮加息对全球经济、汇率以及贸易产生了明显的外溢性。中国作为全球主要经济体之一,目前正在承受经济下行、人民币贬值、进出口体量收窄等多重压力,这些压力均与中美利差高度相关,使得美联储加息对中国宏观经济和货币政策的影响成为焦点议题。鉴于此,本文首先对历次美联储加息后中国经济及货币政策的典型化事实进行归纳总结,然后利用时变格兰杰因果检验模型探究美国联邦基金利率与中国宏观经济和货币政策的时变关联,最终通过构建QVAR模型进一步分析在中国不同经济发展阶段下,美联储货币政策冲击对中国宏观经济和政策变量的外溢影响,主要得出如下结论:第一,就美联储货币政策变动对中国宏观经济和政策变量的影响而言,这种传递机制一般只具有瞬时性,而并非全局成立,其中,加息和降息具有明显的非对称性特征,加息冲击更容易形成政策传导,是值得关注的政策变动;第二,就中国宏观经济变量对美联储加息冲击的反馈而言,经济增长对美国货币政策变动的反馈较弱,表明美国货币政策变动基本不会在增长层面带来过大波动,但通货膨胀和跨境资本流动对加息冲击的反馈十分灵敏,因此应警惕美联储加息所引发的通货紧缩效应和资本外逃风险;第三,就中国货币政策对美联储政策变动的反馈机制而言,中国的货币政策调控思路存在着明显转换,早期倾向于采取被动的“顺风而动”型调整以避免较大的经济波动,而随着中国经济体量的逐渐加大,政策调整方针逐渐转向“以我为主”的主动型调节。

基于以上结论,本文提出三方面政策启示。第一,从美联储加息的综合影响来看,本轮美联储加息冲击对中国宏观经济的影响总体有限。在人民币汇率层面,美联储加息可以助力美元走强,虽然人民币汇率面临一定的贬值压力,但美元变强会提高美元实际购买力,进而促进中国产品出口,这恰好有利于现阶段中国经济复苏。因此,政府应理性看待并正确认识现阶段美联储加息对中国宏观经济的综合影响,它并非一种净增益变化,亦非纯负面政策。第二,就中国货币政策的应对来看,现阶段经济运行的核心问题仍是有效需求不足和经济复苏偏弱,考虑到在弱增长阶段,美联储加息冲击的影响又最为有限,因此,货币政策仍应坚持“以我为主”,为实体经济提供合理充裕的流动性仍将是宏观调控的主基调,但名义利率和货币供应量的变化仍应兼顾汇率变动,确保人民币贬值在适度合理范围,避免引起较大的恐慌和经济波动。第三,就百年变局下的长期经济发展方略来看,中国政府应该致力于不断扩大自身经济体量,加快培育完整的内需体系,打造顺畅联通的国内国际双循环,提高经济抵御外部冲击的能力,强化经济发展韧性,最终实现经济质的有效提升和量的合理增长。

参考文献:

[1]BLUEDORNl J C, BOWDLER C. The open economy consequences of U.S. monetary policy[J]. Journal of International Money & Finance, 2011, 30(2):309-336.

[2]张夏, 戴金平, 汪亚楠. 美国货币政策冲击的外溢作用分析:兼论“二元悖论”与“三元悖论”冲突[J]. 当代财经, 2019(2):49-61.

[3]杨子荣, 徐奇渊, 王书朦. 中美大国货币政策双向溢出效应比较研究:基于两国DSGE模型[J]. 国际金融研究, 2018(11):14-24.

[4]CAVACA I B, MEURER R. International monetary policy spillovers: linkages between U.S. and South American yield curves[J]. International Review of Economics & Finance, 2021, 76: 737-754.

[5]尹雷,吴静,丁烨.开放经济条件下零利率下限约束情形的货币政策外溢效应与调控[J].当代经济科学,2022(1):1-12.

[6]徐颖, 王艺瑄, 于莹. 从利差通道看美联储货币政策溢出对中国经济波动的非对称效应[J].武汉大学学报(哲学社会科学版), 2022(2):89-102.

[7]KIM S. Do monetary policy shocks matter in the G-7 countries? Using common identifying assumptions about monetary policy across countries[J]. Journal of International Economics, 1999, 48(2): 387-412.

[8]KIM S. International transmission of U.S. monetary policy shocks: evidence from VARs[J]. Journal of Monetary Economics, 2001, 48(2): 339-372.

[9]孙焱林, 张倩婷. 时变、美联储加息与中国产出:基于TVP-VAR模型的实证分析[J].国际金融研究, 2016(4):26-36.

[10]李婧, 高明宇. 美国货币政策正常化外溢性研究:新兴经济体和发达经济体的比较[J].上海经济研究, 2019(6):110-120.

[11]汪洋, 苑珺, 刘腾华. 美国财政政策与货币政策调整对中国经济的动态溢出效应:基于TVP-SV-VAR模型的实证研究[J]. 国际经贸探索, 2023(7):54-68.

[12]郑志强, 马永健, 范爱军. 贸易融资、美国货币政策与中国经济波动:基于主导货币视角的研究[J]. 世界经济研究, 2023(3):119-133.

[13]MAC'KOWIAK B. External shocks, U.S. monetary policy and macroeconomic fluctuations in emerging markets[J]. Journal of Monetary Economics, 2007, 54(8): 2512-2520.

[14]许欣欣, 李天德. 美国宽松的货币政策制造了世界性高通胀吗:基于次贷危机后不同经济体通货膨胀差异的分析[J]. 当代财经, 2012(4):41-48.

[15]赵思旭, 宋倩雯. 美国量化宽松货币政策对中国通货膨胀的影响:基于VAR模型的实证分析[J]. 经济问题探索, 2014(10):43-51.

[16]MESZAROS J, OLSON E. The effects of U.S. quantitative easing on South Africa[J]. Review of Financial Economics, 2020, 38(2):1-11.

[17]许志伟, 樊海潮, 王岑郁. 美国货币政策对中国经济的溢出效应研究[J]. 财经研究, 2020(8):19-33.

[18]刘洋. 美国量化宽松货币政策对中国通货膨胀的溢出效应分析[J]. 统计与决策, 2021(23):151-155.

[19]KAZI I A, WAGAN H, AKBAR F. The changing international transmission of U.S. monetary policy shocks: is there evidence of contagion effect on OECD countries[J]. Economic Modelling, 2013, 30(1): 90-116.

[20]WEI H S, ZHANG J, HAO Z. Hot money and quantitative easing: the spillover effects of U.S. monetary policy on the Chinese economy[J]. Journal of Money, Credit and Banking, 2018, 50(7): 1543-1569.

[21]韩景倜, 孟凡祥. 美联储非线性政策溢出效应及中国货币政策选择模拟[J]. 国际金融研究, 2020(9):3-13.

[22]谭小芬,王欣康,张碧琼.跨境资本异常波动的风险预警:基于机器学习视角[J].当代经济科学,2023(2):13-27.

[23]肖卫国, 兰晓梅. 美联储货币政策正常化对中国经济的溢出效应[J]. 世界经济研究, 2017(12):38-49..

[24]马理, 文程浩. 美国利率调整和税率调整的影响与我国应对措施研究[J]. 经济研究, 2021(1):172-190.

[25]王胜, 肖泽亮, 刘卫平,等. 美元化与货币政策溢出效应[J]. 世界经济研究, 2022(6):79-94..

[26]吴立元, 赵扶扬, 王忏,等. 美国货币政策溢出效应、中国资产价格波动与资本账户管理[J]. 金融研究, 2021(7):77-94.

[27]梅冬州, 张咪. 中国与美国货币政策外溢的非对称性:理论建模与实证分析[J]. 中国工业经济, 2023(2):17-35.

[28]贾俊雪, 郭庆旺, 刘晓路. 资本性支出分权、公共资本投资构成与经济增长[J]. 经济研究, 2006(12):47-58.

[29]DEGASPERI R, HONG S S, RICCO G. The global transmission of U.S. monetary policy[R]. Sciences Po Ofce Woking Paper,No.hal-03373749,2021.

[30]聂菁, 金洪飞. 美国量化宽松货币政策对中国行业出口的溢出效应研究[J]. 国际金融研究, 2015(3):3-12.

[31]胡小文. 美联储加息、跨境资本流动风险与“双支柱”调控[J]. 世界经济研究, 2023(5):76-90.

[32]胡小文, 项后军. 美联储加息冲击下跨境资本流动监管的“双支柱”调控研究[J]. 国际金融研究, 2024(3):76-86.

[33]SHI S, PHILLIPS P C B, HURN S. Change detection and the causal impact of the yield curve [J]. Journal of Time Series Analysis, 2018, 39(6): 966-987.

[34]MONTES-ROJAS G. Multivariate quantile impulse response functions[J]. Journal of Time Series Analysis, 2019, 40(5): 739-752.

[35]李政,王鑫雨,卜林.全球外汇市场溢出效应与人民币国际影响力研究[J].当代经济科学, 2022(5):54-67.

[本刊相关文献链接]

[1]谭小芬,王欣康,张碧琼.跨境资本异常波动的风险预警:基于机器学习视角[J].当代经济科学,2023(2):13-27.

[2]尹雷,吴静,丁烨.开放经济条件下零利率下限约束情形的货币政策外溢效应与调控[J].当代经济科学,2022(1):1-12.

[3]吴立元,刘研召,赵扶扬,等.PPI与CPI背离、金融摩擦异质性与货币政策选择[J].当代经济科学,2021(3):1-15.

[4]王博,徐飘洋.经济不确定性、资产再平衡与中国经济波动[J].当代经济科学,2021(1):18-33.

[5]崔琨,施建淮.关税冲击下人民币国际化的宏观经济影响:基于汇率管理和资本管制视角[J].当代经济科学,2021(1):34-44.

[6]马勇,刘琳箫.金融周期、经济活动与宏观政策:最新文献述评[J].当代经济科学,2020(4):80-89.

[7]方先明,王坤英.货币政策调整背景下中美利率相关性研究[J].当代经济科学,2019(6):75-85.

[8]姜佳祺,许志伟.经济波动与宏观审慎:银行负债渠道的视角[J].当代经济科学,2019(5):52-61.

[9]陈雨萱,杨少华.中国与发达经济体的货币政策的溢出与反向溢出效应[J].当代经济科学,2018(5):28-35.

编辑:郑雅妮,高原Vol. 46No. 5Sep. 2024

U.S. Monetary Policy Shocks, Macroeconomic Fluctuation and Chinas

Monetary Policy Response

XU Ning, DING Yibing

Economics School, Jilin University, Changchun 130012, China

SummarySince 2022, the Federal Reserve has embarked on a new cycle of interest rate hikes, garnering significant attention from both academic and practical spheres. However, this recent monetary policy shift differs markedly from previous ones. First, in the decade following the subprime crisis, external monetary policy shocks typically leaned towards easing. In contrast, the current policy is characterized by tightening measures. Second, the Chinese economy, currently in an early stage of recovery, remains fragile and more susceptible to external shocks. Understanding the systemic effects of U.S. monetary policy under these circumstances is crucial, as it will inform proactive policy responses and serve as a foundation for maintaining economic stability within a reasonable range.This paper begins by summarizing the macroeconomic and monetary policy changes observed following previous interest rate hikes. It then employs a time-varying Granger causality test to examine the evolving correlation between the U.S. federal funds rate and Chinas macroeconomic and monetary policy variables. Additionally, the quantile vector autoregressive (QVAR) model is used to analyze the spillover effects of the Federal Reserves monetary policy on Chinas economy and policy variables across different stages of economic development.The research yields several key findings. First, the impact of the Federal Reserves monetary policy changes on Chinas macroeconomic and policy variables exhibits clear time-varying characteristics, with noticeable transmission effects occurring during significant events, but minimal effects during normal periods. Second, while Chinas economic growth shows limited feedback to U.S. monetary policy changes, inflation and cross-border capital flows are more sensitive to interest rate hikes. Consequently, there is a need to be vigilant about the risks of deflation and capital flight arising from the Feds policy actions.Third, in terms of policy response, Chinas monetary policy adjustments have evolved. Initially, adjustments were passive, aimed at mitigating large economic fluctuations. However, as Chinas economy has grown, policy responses have shifted towards more proactive, independent measures. Fourth, as Chinas economy is currently in recovery, the effects of interest rate hikes on macroeconomic and policy variables are relatively mild, allowing for a window of opportunity to implement self-directed macroeconomic controls and stabilize the recovery.Compared to previous studies, this paper makes two significant contributions. First, it utilizes a time-varying Granger causality test based on local causality inference to provide a comprehensive analysis of the real-time transmission of U.S. monetary policy effects on Chinas macroeconomic and policy variables. This represents an advancement over traditional linear causality approaches. Second, it applies the QVAR model to examine the spillover effects of U.S. monetary policy shocks on Chinas economy and monetary policy across different stages of economic development. This model enables the identification of the structural impacts of U.S. interest rate hikes at various points in the economic cycle, allowing for the formulation of targeted policy responses.In conclusion, the impact of Federal Reserve policy shocks on Chinas economy is contingent on the state of Chinas economy. This insight allows for the prediction of potential spillover effects and provides theoretical guidance for Chinas monetary policy responses.

Keywordsmonetary policy shocks; the Federal Reserve raises interest rates; macroeconomic fluctuation; inflation; cross-border capital flow; monetary policy response