赵占山 郑玉娟

摘 要:在国家大力推动人工智能与实体经济深度融合的背景下,人们对高校人工智能的教学实践方式进行了重新思考,从目前学生在人工智能课程学习中普遍存在的理论学不懂、实践创新能力跟不上、学习兴趣和积极性不足等问题入手,分析原因并提出了建设以学生为中心的实践创新平台的解决方案。本文探讨了平台布局、支撑实践项目、资源配置和管理方式等方面的建设和改进;目标是通过平台建设加强对学生人工智能方面自主学习、实践创新以及创业能力的培养。

关键词:新工科;人工智能;实践创新

中图分类号:TP18-4 文献标识码:A 文章编号:2096-4706(2019)17-0091-03

Abstract:Under the background that the country vigorously promotes the deep integration of artificial intelligence and real economy,the artificial intelligence in universities to rethink the way of teaching practice,starting with the problems that students generally do not understand the theory,fail to keep up with the ability of practice and innovation,lack of interest and enthusiasm in learning artificial intelligence courses,etc.,reason analysis and put forward the construction of student centered practice innovation platform solutions;This paper discusses the platform layout,supporting practical projects,resource allocation and management mode. The goal is to strengthen the cultivation of studentsindependent learning,practical innovation and entrepreneurial ability in artificial intelligence through platform construction.

Keywords:new engineering;artificial intelligence;practice innovation

0 引 言

2018年4月教育部印发《高等学校人工智能创新行动计划》,文件明确提出多项任务鼓励对照国家和区域产业需求布点人工智能相关专业;支持高校在计算机科学与技术学科设置人工智能学科方向;加快实施“卓越工程师教育培养计划”(2.0版);积极开展“新工科”研究与实践。在国家政策引导下,全国多所高校已积极布局建设人工智能项目、优化学科布局、制定人工智能学科发展方案以及迅速成立人工智能专业或人工智能实验班。然而,很多高校尽管很快建立了人工智能专业或实验班,设置了人工智能导论、Python语言程序设计、计算机视觉、计算机学习、语音识别与自然语言处理、智能机器人等相关课程,但是仍然采用以教师理论授课为主的传统授课方式,由于人工智能课程涉及理论知识面比较广且比较深,这导致很多学生感觉课程过于抽象、不容易理解,使学习兴趣和学习主动性降低,从而极大影响了“新工科”的建设质量。

针对这个问题,应建立一种以学生为中心的人工智能实践创新平台,该平台基于GPU集群资源,设置了基础能力培训、语音和语言处理创新实践、图像和视频处理创新实践、机器人综合应用实践三大功能区,本着以应对未来变化,塑造未来为建设理念;以集成与创新、交叉与融合、协调与共享为主要途径的原则,培养多元化、创新型卓越工程人才,为未来提供智力和人才支撑。以学生为中心的项目式教学涉及创客文化、信息生活环境、创新环境、学习方法、生活方式创新等方面的融合,让学生以主动的、实践的方式掌握工程认知创新专业技能,培养学生具备工程认知创新基础知识、个人能力、团队合作能力和项目动手能力。

1 建设目标

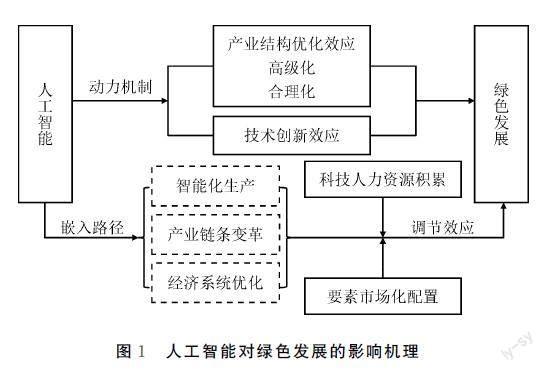

平台整体定位是为学生提供的人工智能技术应用、创新、创业实践平台,该平台需依赖于强大的设备计算能力和丰富的理论研究成果,服务于学生在人工智能领域的自主学习、自主实践以及在创新创业能力与综合实践能力方面的培养。致力于在竞赛获奖、培养创新创业团队、发表教学科研论文、申请专利或软著、孵化创业公司、科普教材领域产出成果,根据定位设计了如图1所示的功能框架图。

通过图1可以看出,学生的创新实践活动依赖于GPU设备和基于这些设备的人工智能理论研究成果,这也是本平台设计的特点,也就是让教师或研究生去完成项目理论研究和计算模型设计,由学生集中精力去完成实践项目的应用开发,这样可以让学生对人工智能类项目有一个整体和感性的认识,不至于陷入较为复杂的理论学习中找不到方向;同时也可以让他们能够迅速做出成果,进而获得成就感、产生学习兴趣。另外通过图1可以看出,上层的语音和语言、图像视频和机器人等设备将不承担分析计算功能,而只作为信息感知和行为执行的终端,计算功能将由GPU集群去完成,这就需要实现这些功能的设备具备联网功能。

平台建设的具体目标还包括以下几类:

(1)成为人工智能相关课程教学的重要基地。平台建设的一个重要目的就是对人工智能导论、Python语言程序设计、计算机视觉、计算机学习、语音识别与自然语言处理、智能机器等课程的支撑作用,一方面,学生在学习基本的人工智能基础理论同时,以“体验知识、用知识”的方式创新性地学习专业知识;另一方面,考虑学生学习特点,在传统知识验证、项目学习的基础上,融入动手实践和创新环节。

(2)搭建大学生自主创新、自主设计的重要基地。让学生在实验室有效的管理下,能够以项目流程的方式进行智能检测、信息融合、智能信息处理等智能系统相关的项目创新实践。培养学生的团队合作能力、探究能力、创新能力。

(3)成为学科建设、创新性研究人才培养的基地。学科发展直接关系到学生技术学习、理论学习的方向和目标,为此,从学科角度来考虑平台的建设,进行创新性课题研究,对于学生的专业学习、专业取向都有非常大的作用。

(4)成为高校教学模式革新、创新人才培养的示范基地,促进学校教学模式全面教学改革。在传统专业课程的基础上融入动手实践与创新环节是每个学校都在尝试的工作,平台在课程教学、项目创新设计、毕业设计、探索性科研项目实施方式、项目内容等多方面体现特色,注重人才专业技能、动手能力及创新能力培养,目标是成为高校创新人才培养的示范基地。

2 建设方案

2.1 平台布局

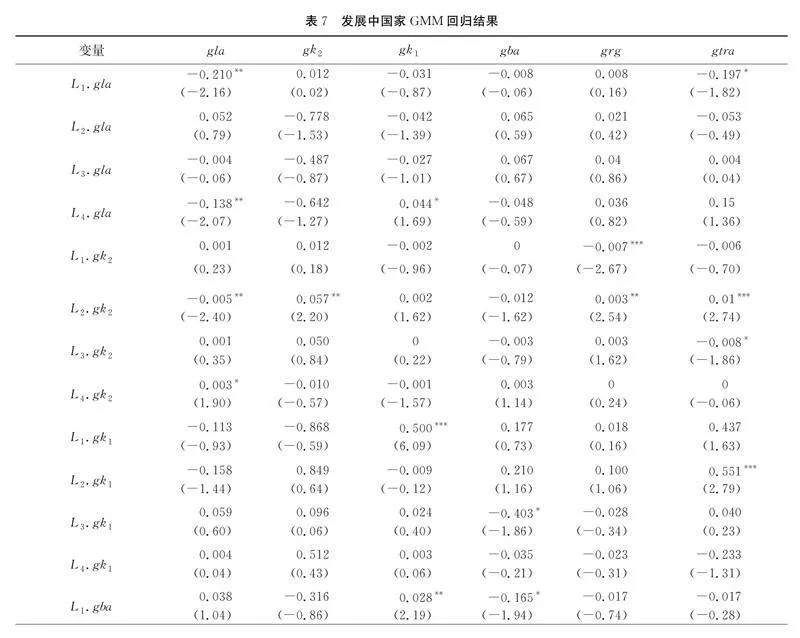

平台将人工智能领域的应用划分为大数据、感知、理解、机器人和自动驾驶等不同分类,按照人工智能技术的应用热度,将具体应用领域排列在时间维度上。如表1所示。

2.2 制定拟开设的实践项目

虽然在上文中设置了平台未来应用布局,但高校平台的建设还必须满足特定的专业需求。本平台设定的专业方向主要以计算机类相关专业为主,包括计算机科学技术、人工智能专业、物联网工程、软件工程、网络工程、以及其他电气信息类专业。根据平台的总体功能定位和面向的教学对象,可以参考表2设定平台支持的实践项目,并根据实践项目去设计设备购置方案。

2.3 平台建设所需的设备资源配置

合理完备的设备资源配置是平台功能发挥的重要保障,根据建设目标,本文设计了如图2所示的设备资源分类示意图。

GPU集群设备使用浪潮GPU集群或者英伟达集群设备;基础控制实验设备可以配置树莓派、Arduino开发套件、传感器套件、各种电池以及其他常用配件;视频、图像实验系统可以配置深度摄像头、GPU显卡、存储设备等;语言实验系统可以配置语音模块、语音阵列、Mic设备、音响等设备;机器人试验系统可以配置ROS机器人、人形机器人、轮式机器人等设备;交流研讨及成果展示设备包括配置的智能交互大屏等设备。除了上述设备资源,学生在项目实践中还会用到各种功能接口,例如阿里的语音接口、百度的可视化接口等等,这其中有些也需要购买授权,因而在申请预算时也需要考虑在内。

2.4 平台组织管理方式

该平台是以学生为中心的实践创新平台,因此要发挥学生的主体地位,体现学生自主管理的特点。根据这种需求特点我们可以利用学生社团的组织管理优势,以类似于“人工智能协会”等学生社团为组织载体去实现学生的自主管理。每个社团都有自己的组织管理机构,由该管理机构协助平台负责教师日常运行。积极发挥教师指导作用与高年级学生“传帮带”作用,实施集中培训和个别指导,针对不同技术专题成立相应集训营,成立长训营和集训营,长训营功能是对刚入学新生进行基础知识训练,集训营主要是针对每场大赛前或具体项目进行集中模拟训练;完善指导与管理运行机制:对参与实践活动记录达到实验室规定的基本工作量的同学给予积分奖励,并且对积分达到标准值的同学提供更多的实践资源和参与实践的机会。在社团组织架构下可以成立类似的深度学习理论组、视觉图像组、语音语言组、机器人竞赛组、结构设计组等小组。

3 结 论

在“新工科”建设背景下,本文针对高校在人工智能专业或学科发展中遇到的学生实践机会少、自主性弱、理论学习难度大、学习兴趣低等问题,提出建设以学生为中心的人工智能创新实践平台。本文详细研究和探讨了平台的建设目的和建设方案,得出包括平台布局、平台实践项目设定、平台建设所需设备资源配置、平台组织管理方式等具体实施办法,希望通过平台建设促进学生在人工智能领域的自主学习、自主实践以及在创新创业能力与综合实践能力方面的培养,提高高校“新工科”建设质量。

参考文献:

[1] 王甲海,印鉴,凌应标.创新型人工智能教学改革与实践 [J].计算机教育,2010(15):136-138+148.

[2] 孙治博,史成坤,耿向伟,等.“人工智能+工程实践”的综合创新训练教学研究 [J/OL].[2019-07-23].北京航空航天大学学报(社会科学版):1-4,https://doi.org/10.13766/j.bhsk. 1008-2204.2018. 0196.

[3] 马晓雨,生龙.“新工科”背景下引入人工智能理念的“结构概念与创新设计”课程的构建 [J].高教学刊,2019(6):36-37+40.

[4] 宋传玲.基于创新创业能力培养的计算机应用专业多维实践教学体系的改革与实践 [J].山东商业职业技术学院学报,2017,17(3):29-31.

[5] 陈建国,陆慧娟,周杭霞,等.人工智能背景下计算机专业双创人才培养模式探索 [J].计算机教育,2019(5):13-16.

[6] 马宪敏,苍圣.人工智能技术在高校实验室管理系统中的应用研究 [J].中国新通信,2019,21(6):107.

作者简介:赵占山(1980-),男,汉族,山东德州人,副教授,博士,研究方向:计算机控制算法;郑玉娟(1979-),女,汉族,山东德州人,讲师,硕士,研究方向:网络技术。