摘 要 甘肃省太子山国家级自然保护区地处青藏高原与黄土高原的过渡地带,是我国西部地区重要的生态屏障,受气候变化、植被自然退化、过度开发、人为破坏等因素影响,部分林分需要更新。为改善当地林分生长状况,从苗圃地选址与处理、种子及插穗采集、整地作床和育苗4个方面阐述了太子山国家级自然保护区的苗木培育技术,从造林地选址与整地、定植与补植2个方面介绍太子山国家级自然保护区的造林技术,并总结了苗期及幼林抚育的主要技术要点。

关键词 苗木培育;造林技术;太子山国家级自然保护区

中图分类号:S72 文献标志码:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.18.081

在当前全球生态环境保护日益紧迫的背景下,我国作为生态多样性大国,对自然保护区的建设和管理尤为重视[1-2]。甘肃省太子山国家级自然保护区是我国西北地区重要的生态屏障和生物多样性宝库,其生态保护与修复工作对于维护区域生态平衡、保障国家生态安全具有重要意义[3]。受早期居民保护意识不足、过度开发、过度采伐、过度放牧,以及自然灾害等因素影响,太子山国家级自然保护区存在一定的植被退化问题,需要进行生态修复[4-5]。人工造林是生态修复的重要途径,笔者系统总结该地区主要造林树种的苗木培育及造林技术,旨在为该地区的人工林繁育与生态修复工作提供参考。

1 主要造林树种

太子山国家级自然保护区主要造林树种包括云杉(Picea asperata)、油松(Pinus tabuliformis)、落叶松(Larix gmelinii)和青甘杨(Populus przewalskii)。云杉为松科云杉属常绿乔木植物,树皮呈淡灰褐色,树龄较大的植株树皮会呈不规则鳞状皲裂并逐渐脱落;枝条呈褐黄色至灰褐色,有时上被短毛;针叶四棱状条形,冬芽为圆锥形;球果圆柱长圆形,上端渐窄,熟前绿色,熟时淡褐或褐色;种子为倒卵圆形。油松为松科松属针叶常绿乔木,树皮灰褐色,呈不规则鳞块;枝干平展无毛,针叶2针一束;雄球花柱形,球果卵形或卵圆形。落叶松为松科落叶松属落叶乔木,针叶呈线形或倒披针状线形,小枝规则互生;球果成熟时呈卵圆形或椭圆形,呈褐色或紫红色;种子斜卵圆形。青甘杨为杨柳科杨属落叶乔木,树皮光滑或纵裂,多呈灰白色;叶片互生,形状多样,多为近三角形,颜色较深。

2 苗木培育技术

2.1 苗圃地选址与处理

苗圃地应选在交通便利的区域,尽量靠近造林地,以便于苗木出圃后及时移栽,减少运输过程中各种情况对苗木的损害。苗圃地要求选在地势平坦、土壤肥沃富含有机质、土层深厚、结构疏松、透气性好、排灌方便、无污染及无病虫害的区域。太子山国家级自然保护区主要造林树种对育苗土壤的需求接近,均以pH值6.5~7.5的砂壤土或壤土为宜,土壤含盐量不宜超过0.2%。

2.2 种子及插穗采集

针叶树种易于采种,因此采用播种育苗的方式育苗。太子山国家级自然保护区主要造林树种的果实通常于每年的9—11月成熟,具体时间可以根据球果颜色判断,当球果从深绿色转变为黄褐色,且部分鳞片微微开裂时,标志着种子已达到成熟状态。此时,在种子园内选择生长健壮、品系纯正、树形良好的优良母树采集果实。采回的球果摊开在向阳通风处自然干燥,曝晒至球果鳞片自然开裂后,敲打球果使种子脱落,然后筛选去除空瘪种子、杂质和翅果。短期储存时可以用普通干藏法存储;若长期储存,则需要将种子适当烘干,将含水率控制在7%~9%,于温度0~5 ℃、空气湿度30%~40%的条件下密封储存,最长储存时间不得超过2年。

青甘杨采用扦插育苗法进行育苗。于春季萌动前采穗,随取随插。采穗时,在采穗圃选择生长健壮、品系纯正、树形良好的优良母树上1~2年生木质化程度高、芽眼饱满、生长健壮的枝条,也可以用树根部生命力旺盛的新生萌蘖条制备插穗。插穗长度一般控制在16~20 cm,直径保持在0.8~2.0 cm。使用锋利的剪刀截条,确保切口平整光滑,避免对树皮造成伤害或产生撕裂,同时要特别注意保护好芽点不受损伤;截条上切口应在距离第一个芽上方1 cm处平切,下切口则应在芽的基部以下呈45°角切割。根据截条在枝条上生长位置的不同,按上、中、下3段归类储存,以中部枝条作为插穗的效果最佳。

2.3 整地作床

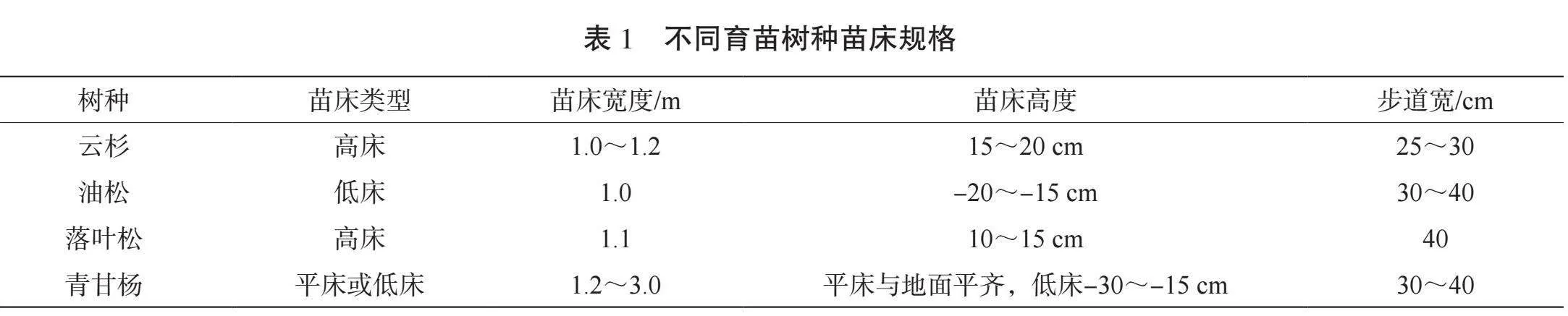

育苗前先进行整地,需要清除苗圃地内的杂草、杂灌和杂物,然后深翻土壤35 cm以上,配合施入基肥。云杉育苗采用有机肥作为基肥,施肥量为50 000~80 000 kg·hm-2;油松育苗用腐熟农家肥和复合肥作为基肥,施肥量分别为45 000~60 000 kg·hm-2和600~750 kg·hm-2;落叶松采用有机肥、过磷酸钙、尿素和硫酸钾作为基肥,施肥量分别为90~150 kg·hm-2、300~375 kg·hm-2、225~300 kg·hm-2和75 kg·hm-2;青甘杨采用有机肥和复合肥作为基肥,施肥量分别为45 000~75 000 kg·hm-2和750 kg·hm-2。播种前施入40%五氯硝基苯7.5~15.0 kg·hm-2、2%~3%硫酸亚铁300 kg·hm-2进行土壤消毒,深翻20 cm耙平。施基肥后作床,苗床规格如表1所示,长度依地形而定,一般以10~30 m为宜。

2.4 育苗

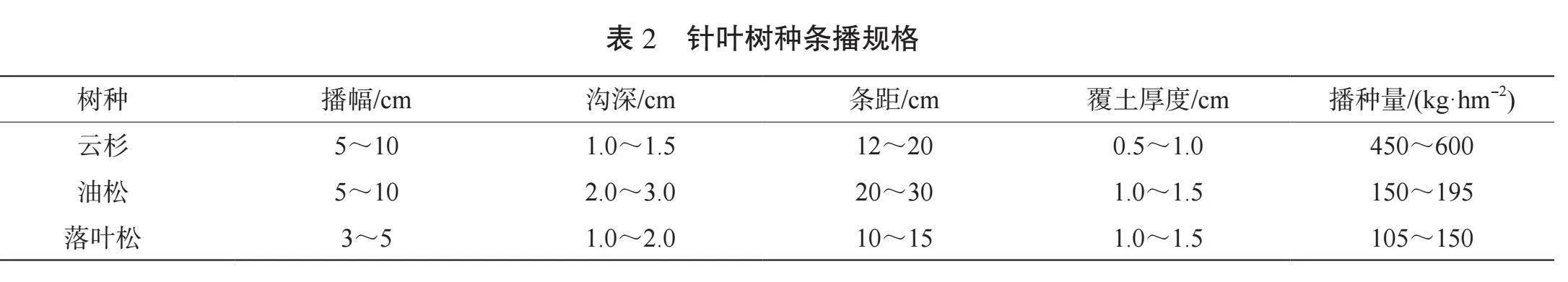

育苗前60 d进行催芽处理。先将种子在清水种浸泡24 h,针叶树种种子捞出后还需要使用0.5%高锰酸钾溶液浸种15~30 min,然后用清水洗净后与湿河沙按1∶3的体积比混合均匀,于温度0~5 ℃、空气湿度60%~70%的条件下低温催芽60 d,有1/3种子露白时播种。3—5月地温稳定在8 ℃后进行播种,播种方式采用条播法,具体规格见表2。

青甘杨扦插前先使用清水浸泡插穗24~72 h后采用100 mg·kg-1ABT生根粉1号浸泡插穗基部2 h。春季地温稳定在5 ℃后采用直插的方式进行扦插,控制扦插株行距(20~25)cm×(40~60)cm,扦插深度以插穗上1~2芽露出地面即可。

3 造林技术

3.1 造林地选择与整地

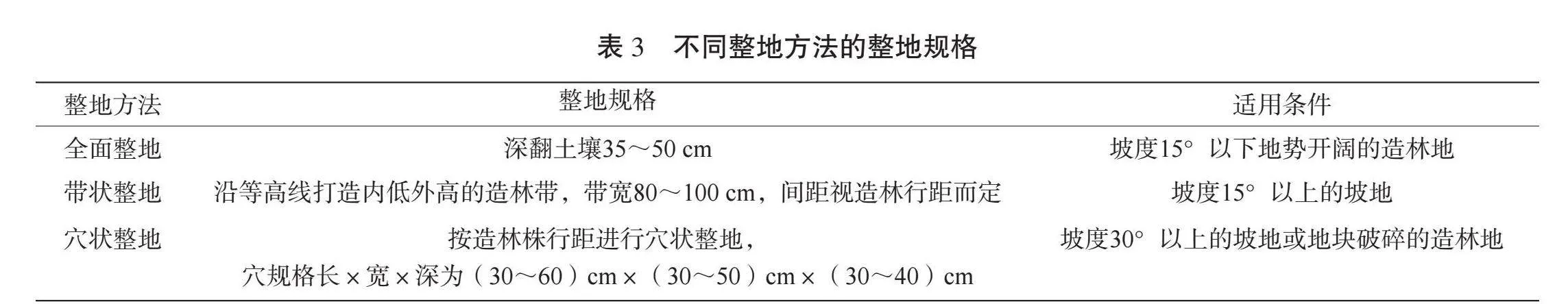

造林地选址与苗圃地选址要求基本相同,但造林地可选在坡地,一般坡度不宜大于40°。云杉适宜在阴坡或半阴坡进行造林,油松适宜在阴坡、半阴坡或半阳坡进行造林,落叶松适宜在阴坡、半阴坡进行造林,而青甘杨则适宜在阳坡、半阳坡造林。选好造林地后进行清林,主要清理栽植点周围半径1 m范围内的杂草、杂灌及枯死植株、风倒木等杂物;坡度较小时可以进行全面清理。清林后进行整地,整地方法以全面整地、带状整地和穴状整地为主,整地规格如表3所示,整地时配合施入基肥,以腐熟农家肥、厮肥或有机肥为主,施用量参考苗圃地整地要求。

3.2 定植与补植

苗木达到出圃要求后挖苗造林(带土球),苗木挖出后对较为发达的细根和侧根进行适当修剪,然后蘸泥浆并使用稻草等包裹土球运至造林地进行造林,当天起苗、当天运抵、当天造林。定植时间宜选在春季,一般于雨后林内土壤湿透后进行,以节省浇定根水的人力、物力、财力。定植时按造林密度挖掘定植穴,然后采用“三埋两踩一提苗”的方式栽植苗木,栽植时注意保证苗木直立。一般云杉造林密度控制在2 000~2 500株·hm-2,油松造林密度控制在4 000~5 000株·hm-2,落叶松造林密度控制在3 300~4 950株·hm-2,青甘杨造林密度控制在1 000~4 000株·hm-2。定植后30~60 d内,每间隔10~15 d核查1次出苗率,发现死苗应及时补植。

4 苗期及幼林抚育管理

4.1 水肥管理

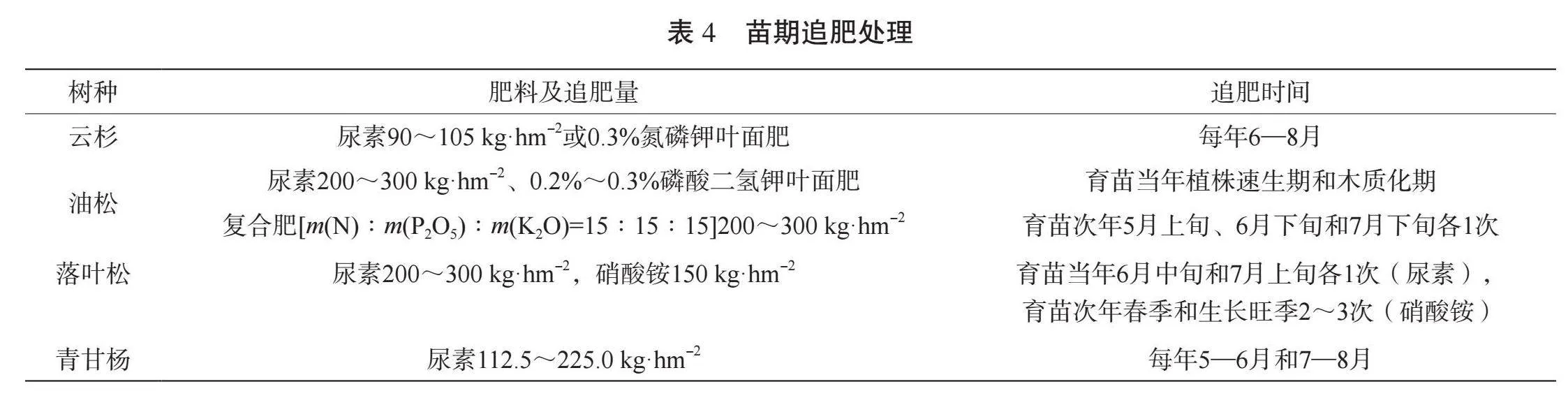

水分管理主要应用在苗期,以保持床面湿润为宜;幼林抚育中的水分管理重点关注雨季,暴雨前要在林地内挖好排水渠,避免林内积水造成的根系病害。苗期需要进行追肥,追肥处理如表4所示,幼林则一般不需要进行追肥处理。

4.2 中耕除草

苗期和幼林均需要进行松土除草,一般每年进行2~3次。苗期除草时注意对苗木根系的保护,做到不伤苗、不伤根。幼林除草时注意避开夏季高温季节,以免导致地表无地被物引起的地温升高造成热灼害。除草后可将杂草覆盖在树盘四周,起到保湿的作用。林分初步郁闭后则无须除草。

4.3 病虫害防治

1)选择抗病虫害能力强的品种及健康无病虫害的种子或苗木作为育苗和造林材料,从源头上降低病虫害的发生风险。2)播种或移植前,做好育苗地土壤消毒工作,减少土壤中的病原菌数量。3)应做好田间管理,整地时进行深翻、晒垡、碎土,以改善土壤结构,减少病虫害藏匿环境;及时松土除草,保持苗圃清洁,降低病虫害传播风险;苗期控制适宜的湿度和排水条件,防止水分过饱和导致病害发生。4)根据不同树种特性,进行合理密植,并在适当时期进行间苗,保证苗木间通风透光,增强苗木抗逆性。5)一旦发现病虫害,可采用物理、化学、生物方法相结合的方式进行综合防治。具体而言,可设置防虫网、诱捕器等物理设施,阻止害虫侵入或吸引并捕捉害虫,对于体较大的害虫可采用人工捕捉的方式,对土壤中的害虫或病原菌可通过深翻土壤杀灭,对在病残体内越冬的害虫可通过剪除病虫害枝并销毁的方式清除;还可以根据病虫害种类使用低毒高效的农药进行化学防治,防治时按照规定的浓度和时间进行喷洒,同时做到多种药剂交替使用,避免病虫害产生抗药性和对环境造成污染;同时,可以利用有益微生物、昆虫天敌等生物手段来控制害虫数量。

5 结语

云杉、油松、落叶松和青甘杨为太子山国家级自然保护区的主要造林树种,针对这些树种,从苗圃地及造林地选址与处理、种子及插穗采集、育苗、定植、病虫害防治等各环节详细阐述了其育苗和造林的技术要点与精细化管理措施。通过对太子山国家级自然保护区主要造林树种的科学培育和有效管理,不仅能够实现保护区植被恢复和生态保护的目标,而且能为我国干旱半干旱地区森林资源的可持续管理和利用提供实践参考和理论支持。未来,应进一步优化各项技术措施,加强科研攻关,以应对气候变化和环境压力带来的新挑战,持续推动保护区林业生态建设迈上新的台阶。

参考文献:

[1] 任永胜.自然保护区建设管理优化对策[J].广东蚕业,2023,57(6):27-29.

[2] 杜金鸿,刘宁,先义杰,等.世界生物圈保护区对我国国家公园建设与管理的启示[J].中国科学院院刊,2022,37(11):1602-1613.

[3] 马青荣.甘肃太子山国家级自然保护区三北退化林现状调查及修复探索[J].农业灾害研究,2023,13(9):285-287.

[4] 柳文斌,高生财,马兴国.甘肃太子山国家级自然保护区春夏大雪林木灾情调查分析[J].甘肃林业科技,2016,41(2):37-39.

[5] 马兴国.甘肃太子山国家级自然保护区杨树退化林现状及修复技术[J].甘肃林业,2023(1):38-40.

(责任编辑:刘宁宁)