摘 要 林业是我国生态环境建设和经济发展的重要支柱产业。然而,病虫害的发生和传播给林业生产带来了一定的威胁。传统的化学防治方法虽然效果显著,但长期使用会导致环境污染、害虫抗药性增强等问题。为实现林业生产与生态环境保护的协同发展,分析绿色防控技术在林业生产中的应用要点,如施用微生物菌剂、引入昆虫天敌、光诱杀等,并结合甘肃白龙江阿夏省级自然保护区实际情况,探讨绿色防控技术在林业生产中的应用效果。

关键词 绿色防控技术;生物防治;林业生产;林业保护;甘肃白龙江阿夏省级自然保护区

中图分类号:S763 文献标志码:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.20.034

绿色防控技术是指采用生物、物理、化学等多种手段,对林业有害生物进行综合防治,以达到降低有害生物种群密度、保护生态环境、保障林业生产安全的目的。与传统的化学防治方法相比,绿色防控技术具有不污染环境、不影响生态平衡、可持续控制等优点,有利于维护生物多样性,促进林业生产的可持续发展[1]。在林业生产中,绿色防控技术主要包括以下4种。1)生物防治。利用天敌、病原微生物、昆虫激素等生物因素对有害生物进行控制。2)物理防治。通过物理手段,如人工捕杀、灯光诱杀等,对有害生物进行抑制或消灭。3)化学防治。采用环保型化学农药,对有害生物进行控制。4)生态修复,通过改善森林生态环境,提高森林自身的抗病虫害能力。基于此,笔者根据甘肃白龙江阿夏省级自然保护区(以下简称保护区)概况,深入探究绿色防控技术在林业生产中的应用要点,以期进一步加强对绿色防控技术的研究和推广,提高林业生产的绿色防控水平,为我国林业发展做出更大的贡献。

1 保护区概况

保护区位于我国甘肃省甘南州迭部县,占地面积达135 536 hm2。保护区坐落于青藏高原东北边缘,岷山山系北麓,迭山山系南缘,白龙江上游南岸,地理坐标为北纬33°41′20″~34°17′30″、东经103°00′37″~104°04′35″。

据统计,保护区共有高等植物140科481属1 049种。

其中,苔藓植物17科24属32种,蕨类植物12科20属

33种,种子植物111科437属984种。此外,保护区大型真菌的种类丰富,全区初步鉴定有34科65属152种,其中食用并药用的真菌有80种。保护区内的植物资源不仅种类繁多,而且包含许多珍稀濒危物种。据统计,保护区内共有国家重点保护植物12种。其中,国家一级保护野生植物有两种,为红豆杉、独叶草;国家二级保护野生植物有秦岭冷杉、连香树等

数十种。

2 应用要点

2.1 施用微生物菌剂

微生物菌剂是一种含有活体微生物的生物制剂,林业生产过程中使用,可以促进树木生长,增强树木抗病能力,提高森林质量,达到绿色防控的目的。

在正式施用微生物菌剂前,需要根据树木的品种、年龄和生长状况,选择合适的微生物菌剂,并确定具体施用量。对于年幼的树木,需要选择含有较多生根激素的微生物菌剂,如根瘤菌、菌根真菌等,以促进其生根生长;而对于成熟的树木,则需要选择含有较多抗病菌的微生物菌剂,如拮抗性真菌,以增强其抗病能力[2]。

微生物菌剂的施用方法主要有两种,分别为根施法和叶面喷施法。采用根施法时,需要先挖开树木周围的土壤,使树木的根系暴露,然后将微生物菌剂均匀地施用到根系上。根施法的施用区域应在树冠投影范围内,离树干50~100 cm处。施用菌剂后,将挖开的土壤重新覆盖在根系上,并轻轻踩实,以确保微生物菌剂与根系充分接触。采用叶面喷施法时,将微生物菌剂配制成适宜的浓度,在无风或微风的条件下,使用喷壶、喷雾喷枪等工具,将其均匀地喷洒在树木的叶片上,确保叶片完全湿润。喷施过程中,需要确保叶片两面均被喷到,但应避免产生滴水现象,以防微生物菌剂的流失。

3—5月和9—11月是施用微生物菌剂的黄金时期,这两个季节温度适中,雨水充沛,有利于微生物的繁殖与活动,进而最大化其对树木生长的正面影响。在施用微生物菌剂的过程中,还需要注意以下要点。1)施用前7 d,应对微生物菌剂进行激活处理,将菌剂置于4~8 ℃的环境中冷藏24 h,模拟自然冬眠状态后的复苏过程,增强其活性。随后,使用等量的清水稀释菌剂,置于阴凉处浸泡12 h,确保微生物充分活化。2)强光可导致微生物快速死亡,应尽量选择在早晚或阴天施用微生物菌剂,避免中午阳光直射。施用后立即轻翻土壤覆盖,保护微生物不受紫外线伤害。3)注意按照树种和树龄调整施用量,每株成年树施用微生物菌剂200~500 g,幼树则减半,确保均匀散布于根系周围。4)施用后24 h内,应浇适量水,水量以渗透土壤20~30 cm为宜,满足微生物的水分需求,促进菌剂随水向下渗透,更贴近根部。同时,保持土壤适度湿润,但要避免积水,以防厌氧环境抑制微生物活性。5)过度施用微生物菌剂不仅浪费资源,还可能对树木造成不必要的压力。因此,每年春秋两季各施用1次即可,对于特定病弱树种可增加至3次,但需要间隔至少3个月,以确保树木有足够的时间适应并充分利用微生物资源。

2.2 引入昆虫天敌

在保护区,中华松针蚧是主要林业有害生物之一,对当地的森林资源造成了严重危害。为了有效控制中华松针蚧,保护区采用引入其天敌昆虫松针蚧寄蝇的方法,通过自然生物控制机制,利用昆虫天敌对有害生物进行捕食或寄生,从而达到降低有害生物种群密度、保护森林资源的目的[3]。在实施引入昆虫天敌技术时,应严格遵循以下3个步骤。

1)天敌的采集与培养。要在合适的时间对天敌进行收集。以松针蚧寄蝇为例,松针蚧寄蝇的繁殖高峰期集中在每年的4—5月,此时采集可以确保获取大量处于活跃繁殖状态的成虫和幼虫。为了最大化采集效率且最小化生态干扰,采集过程中要尽量避免破坏松针蚧寄蝇的生活环境,通过手动捕捉、网捕等方法,确保天敌的采集数量。采集后的松针蚧寄蝇需要转移到专门的昆虫培养室进行饲养和扩繁。培养室内温度应维持在22~25 ℃,湿度保持在60%~70%,定期(每7 d至少一次)检查寄蝇的生长发育情况,包括存活率、产卵量等关键指标,并据此调整光照时长、食物供应(提供适量的松针蚧作为食物源)和温湿度条件,保证松针蚧寄蝇的生物活性。

2)合理确定引入时间和数量。应在有害生物种群数量较低时引入天敌,以充分利用其捕食或寄生能力。同时,引入天敌的数量应适当,过多可能导致生态失衡,过少则无法达到理想的防治效果。因此,要根据当地气候条件和森林生态环境,综合分析有害生物的发生规律,确定最佳引入时间和数量。在中华松针蚧的发生初期,即4—6月,每667 m2森林可引入松针蚧寄蝇500~1 000头,以有效控制有害生物的危害。

3)精准投放。在确定好的释放点,林业人员需要佩戴无粉医用手套,以减少对外界微生物的引入和对松针蚧寄蝇的物理伤害。之后,林业人员应从特制的无菌培养容器中,使用细长镊子轻轻夹取松针蚧寄蝇,分批次缓缓投放至树冠层下部或地面松针密集区域,确保它们能够直接进入中华松针蚧的栖息地。每完成一个释放点的投放,立即记录具体位置坐标、释放日期、时间及释放的寄蝇数量,以便监测其对中华松针蚧的防控效果。

2.3 光诱杀

光诱杀技术是一种利用害虫对特定光波长的趋性进行诱杀的方法,主要通过光源吸引害虫,再通过物理或化学方式将其消灭[4]。保护区针对主要林业有害生物中华松针蚧,广泛应用光诱杀技术。

光诱杀装置主要由光源、诱捕器、支架和电源等部分组成。光源采用150~200 W的高亮度发光二极管(Light Emitting Diode,LED)灯,具有良好的稳定性和持久性。诱捕器为漏斗状,直径在10~20 cm,微孔板孔径在0.5~5.0 mm。害虫在光源的吸引下飞入诱捕器后,会因漏斗壁上的黏性物质或微孔板而无法逃脱,最终因缺水和饥饿而死亡。支架用于固定光源和诱捕器,使其保持适当的高度和角度。电源则提供稳定的电力供应,确保光诱杀装置能够24 h正常运行。

中华松针蚧对蓝光和紫外光具有较强的趋性,因此在实际应用中,选定波长峰值分别为450 nm(蓝光)和365 nm(紫外光)的LED灯作为光诱杀技术的核心光源。根据林地的地形和树木分布情况,隔20~50 m设置1个光诱杀装置,使其高于树冠线,以便光线覆盖到整个诱杀区域。在阴雨天气或夜间,害虫活动减少,可适当降低光源亮度;在晴朗的夜晚,害虫活动频繁,可适当提高光源亮度。通过设置多组光源,形成光束交叉区域,进一步提高诱杀效果。同时,需要每7 d清理1次诱捕器内的害虫尸体,以免影响诱杀效果。

2.4 施用低毒农药

选择合适的低毒农药是施用低毒农药的关键一步。在选择低毒农药时,需要考虑病虫害的种类、林地的生态环境和农药的药效等因素。一般来说,选择低毒农药需要遵循以下原则:1)选择对目标病虫害有较好防治效果的农药;2)选择针对性强、能高效控制目标病虫害,同时对蜜蜂、鸟类等非目标生物及有益生物影响小的农药;3)选择在环境中易于降解的农药。

正确的施用方法可以提高农药的利用效率,减少农药的流失和对环境的污染。施用低毒农药时,可采用以下方法。

1)喷雾法。对农药雾滴要求较高时,使用背负式喷雾器、手动喷雾器均匀喷洒农药。在喷洒前,先检查喷雾器的喷头是否堵塞,调整喷头与地面的距离和角度,以确保农药雾滴能够喷洒均匀。开始喷洒时,匀速移动喷雾器,从下往上喷洒,先喷洒植物下部,再逐渐向上移动喷头。注意喷头不要直接对着花朵或嫩叶,以防药害。同时,避免在雨天或者大风天进行喷洒,以减少农药的流失和飘散。

2)滴灌法。对于大面积的林业生产,可将农药稀释500倍左右,通过滴灌系统均匀施用到作物根区。在安装滴灌系统时,将滴灌带或滴灌头围绕植株茎干或铺在植株行间,滴灌带的长度在30~50 m,间距在0.3~0.5 m,确保没有折叠或堵塞。滴灌结束后,检查是否有滴灌带破裂或滴灌头堵塞,及时关闭阀门。

3)涂抹法。针对树干病虫害防治,可使用毛刷、海绵或涂抹器,先将药液均匀涂抹在叶片的一面,然后翻转叶片再涂另一面,确保药液不会滴落在嫩叶、幼果上。在涂抹农药时,应尽量选择在晴朗的天气进行,避免在风大或雨后的时间涂抹,以减少农药的飘移和流失。

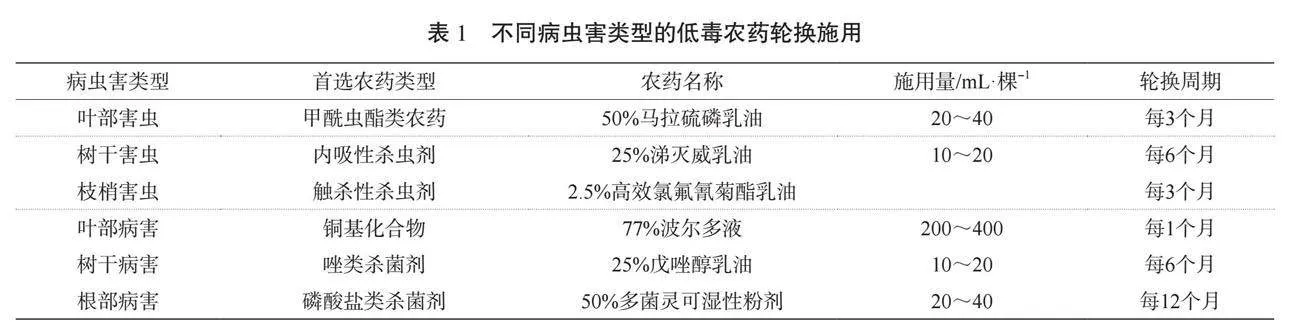

在施用低毒农药时,需要合理轮换使用不同类型的农药,以避免病虫害对某种农药产生抗性[5]。在保护区内,以中华松针蚧为首,存在多种林业病虫害。针对不同病虫害类型,低毒农药的轮换施用方式如表1所示。

工作人员在施用农药时,必须采取严格的防护措施以保护自身和环境,应穿戴专门的防护装备,包括防毒口罩、化学防护手套和防护服,以防止农药颗粒通过呼吸道或皮肤进入体内。此外,使用风向指示剂,如彩色纸片或烟雾,判断风向确定喷洒方向,尽量避免逆风喷洒,确保药剂的合理、安全使用。

3 应用效果

在保护区的林业生产实践中,绿色防控技术得到广泛应用,并取得显著成效。2023年度实施的中华松针蚧防治工作结果显示,采取微生物菌剂、引入昆虫天敌、光诱杀及施用低毒农药等绿色防控措施后,中华松针蚧的死亡率显著提升,在90%以上,相较于未采取绿色防控措施的对照区,实现了近30个百分点的增长。经过连续监测与统计,在防治活动结束后,保护区油松林中中华松针蚧虫口密度大幅下降,从每667 m2平均793只降低至274只,降幅达到65%,有效降低了害虫种群数量暴发对油松林的危害。

得益于绿色防控技术的成功应用,保护区内油松林木的健康状况得到显著改善,林木枯死率由原来的13%降低到不足4%,有力地保障了保护区生态系统的稳定性和生物多样性。

4 结语

绿色防控技术是一种以生物、物理、化学等非农药手段为基础,针对林业有害生物进行防控的技术,在降低农药使用量、减少环境污染、保护生物多样性等方面具有显著优势。随着社会经济的快速发展,生态环境的恶化日益严重,林业生产面临前所未有的挑战。在这种情况下,从保护区的具体情况出发,对绿色防控技术的实际应用进行了详细探讨,旨在为我国林业生产的可持续发展提供有益的参考。展望未来,绿色防控技术在林业生产中具有更加广阔的发展前景,随着科学技术的不断进步,绿色防控技术将不断完善和优化,为林业生产提供更多高效、环保的防控手段,发挥越来越重要的作用。

参考文献:

[1] 刘可.林业有害生物绿色防控策略[J].黑龙江环境通报,2023,36(4):45-47.

[2] 吕海光,杨泰然,唐卫益.林业病虫害绿色防控方法研究[J].河北农业,2023(1):65-67.

[3] 仲国庆.浅谈林业有害生物绿色防控综合技术[J].农家参谋,2021(3):170-171.

[4] 张成都,李丹春,杨静,等.甘肃阿夏省级自然保护区中华松针蚧发生与危害研究[J].陕西林业科技,2022,50(1):40-43.

[5] 刘金岭,郗广明.绿色防控在林业生产中的应用策略[J].现代农村科技,2022(8):37-38.

(责任编辑:刘宁宁)