宋罡 唐凌云

(沈阳工业大学管理学院 辽宁沈阳 110870)

1 引言党中央及国务院做出关于实施振兴东北老工业基地的重大战略决策,东北老工业基地是新中国工业的摇篮,拥有良好的资源禀赋优势、沿边沿海地域优势和关系到国家经济命脉的战略性产业优势,中华人民共和国成立以来对中国经济的发展起到了不可替代的作用。然而,面临经济全球化的发展趋势和世界经济发展新的变化趋势,东北地区经济发展的压力增大,体制机制矛盾及经济增长发展不足等问题日益突出,东北地区资源消耗型、重化工型产业不再满足市场发展的要求,为保证经济新常态下竞争优势的持久性,东北地区应顺应经济发展潮流,积极转变经济发展方式,进行产业结构调整。辽宁省作为“共和国长子”、东北老工业基地的重要组成部分,制造业是其第一支柱性产业,辽宁省曾在冶金、机械、化工等方面有力支援了全国经济的建设,带动了全国工业的发展,为经济增长做出了巨大贡献,然而随着时代的进步,改革开放的深入和市场化进程的加快,辽宁省在产业结构和科技创新研发上的竞争优势日渐弱化,虽然具有完善的工业体系和雄厚的技术基础,但是制造业企业设备和技术老化,在信息化、数字化、智能化的发展趋势下,辽宁省产业结构的升级调整刻不容缓。

制造业与生产性服务业的融合发展是现代产业演进的客观规律并已成为全球经济发展的趋势,两大产业融合发展的同时也会带动周边相关产业的发展,对相关产业产生推动和拉动效应,推动各产业联动协调发展,从而促进产业结构升级和区域经济发展[1]。制造业与生产性服务业的融合发展是实现制造业价值链攀升的重要途径,有助于制造业竞争力的提高和产业升级[2]。辽宁省作为东北老工业基地的排头兵,在国家振兴东北老工业基地和加快现代生产性服务业发展的时代背景下,坚持把大力发展生产性服务业作为实现老工业基地全面振兴和建设国家新型产业基地的重要支撑,积极推进制造业与生产性服务业的融合发展,推动辽宁地区制造业产业升级、促进制造业与生产性服务业协调发展,实现区域经济持续稳定增长。

2 分类界定及划分依据根据联合国2016年发布的《2016年工业发展报告》及我国2017年发布的《国民经济行业分类》,本研究在制造业初步划分为高、中、低技术产业的基础上进一步细分,其中高技术产业包括通用、专用设备制造业,交通运输设备制造业,电气、机械及器材制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,仪器仪表及文化办公用机械制造业;中等技术产业包括石油加工、炼焦及核燃料加工业,化学工业,金属及非金属矿物制造加工业;低技术产业包括食品、烟草制造业,纺织、服装、鞋帽皮革制造业,木材、家具及印刷、文教用品制造业,废品废料,其他制造业。关于生产性服务业的界定,借鉴前人研究常用做法,以投入产出表中的中间需求率指标作为划分依据,中间需求率高于50%的行业划分为生产性服务业[3-4]。

3 数据来源及研究方法本文采取投入产出法进行分析,数据来源于2007—2017年《辽宁省投入产出表》,分别对辽宁省投入产出表中的影响力系数和感应力系数进行测算,以此揭示辽宁省制造业与生产性服务业之间的产业波及效应[5]。

影响力系数表示国民经济各部门中某部门增加1单位最终需求时所引起的其他各部门产生的需求量。当影响力系数大于1时,说明该部门生产对其他部门产生的波及影响程度超过社会平均水平,此时该行业对其他行业经济辐射作用大,对经济发展的拉动作用强[6]。

感应力系数表示国民经济各部门中某一部门受到其他部门都增加1单位最终使用时的需求感应程度。当感应力系数大于1时,说明该部门对其他部门最终使用变化的感应程度高于社会平均感应度水平,此时该部门受其他行业的拉动效应明显,受经济发展的推动作用大[7]。

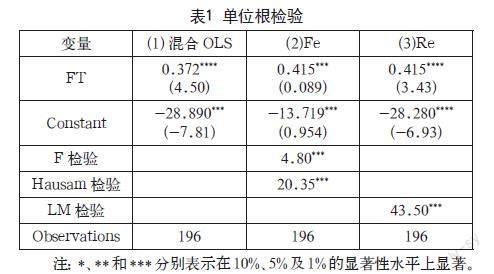

4 制造业与生产性服务业产业波及效应分析根据辽宁省投入产出数据对制造业与生产性服务业的影响力系数进行测算,测算结果如表1所示。由表1可以看出,从整体制造业的影响力系数来看,制造业的影响力逐年递增,且2012—2017年的增速相比2007—2012年的增速更快,制造业对国民经济的影响力不断扩大。从高、中、低技术制造业的影响力系数来看,高技术制造业的影响力变化与整体制造业保持一致,中等技术制造业的影响力呈现倒“U”型特征,先增后减,2017年低技术制造业影响力相对2007年及2012年均有增加且2017年低技术制造业影响力高于高技术制造业,虽高技术制造业的影响力在扩大,但是低技术制造业对经济发展仍然发挥着重要拉动作用,需促进优化产业结构,扶持高技术制造业发展,其中,高技术制造业中各产业影响力基本保持稳定,通用、专用设备2017年影响力比2012年增长一倍,中等技术制造业中金属及非金属矿物制造加工业影响力系数位列制造业影响力系数第一,其余产业影响力基本保持稳定,低技术制造业中纺织、服装、鞋帽皮革制造业及木材、家具及印刷、文教用品制造业影响力较大,其他制造业由于本文为了保持数据的可比性,将其在2017年与金属制品、机械和设备修理服务合并,因此2017年其他制造业影响力系数增幅较大。从整体生产性服务业的影响力系数来看,生产性服务业影响力发展呈现倒“U”型特征,2017年生产性服务业的影响力为5.01,仅为制造业影响力的1/4,其中交通运输、仓储和邮政及科学研究和技术服务的影响力较大,但是2017年均出现大幅度下降,2017年各生产性服务业影响力均低于社会平均水平,科学研究与技术服务和交通运输、仓储和邮政影响力接近社会平均水平,生产性服务业对经济的拉动作用低于社会平均水平。

表1 辽宁省制造业与生产性服务业影响力系数

结合辽宁省投入产出数据对制造业与生产性服务业的感应力系数进行测算,测算结果如表2所示。由表2可知,从整体制造业的感应度系数来看,制造业的感应度系数逐年上升,制造业对国民经济的推动作用逐年增强。从高、中、低技术制造业的感应度系数来看,中等技术制造业的感应力系数相对较高且2012年、2015年较为稳定,低技术制造业的感应力系数逐年增加,高技术制造业的感应度系数呈现“U”型变化特征,2017年感应度系数相对于其他两年有小幅度增加,其中中等技术制造业中金属及非金属矿物制造加工业对经济发展的感应程度最强烈,其次是化学工业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,感应度系数波动幅度均较小,低技术制造业中木材、家具及印刷、文教用品制造业,纺织、服装、鞋帽皮革制造业和食品、烟草制造业对经济的推动作用均大于社会平均水平,高技术制造业中的仪器仪表及文化办公用机械制造业的感应力系数一直在0.6以下,说明其对经济发展的推动作用远低于社会平均水平,其余行业均接近于1,通用专用设备制造业和信息传输、软件和信息服务技术对经济的推动作用在2017年实现了较快增长。生产性服务业整体感应力系数从2007年的8.52下降到2017年的6.50,呈逐步下降趋势,表明生产性服务业对国民经济的感应程度逐年下降,尤其是批发和零售业对经济发展的推动作用下降明显,交通运输、仓储和邮政业和金融业对经济的推动作用均高于社会平均水平,2017年信息传输、软件和信息服务和科学研究和技术服务业对经济的推动作用均低于2007年及2017年。

表2 辽宁省制造业与生产性服务业感应力系数

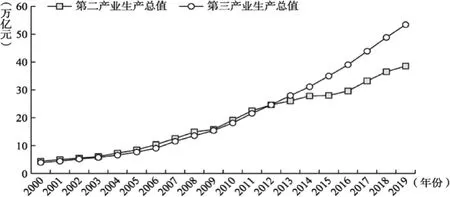

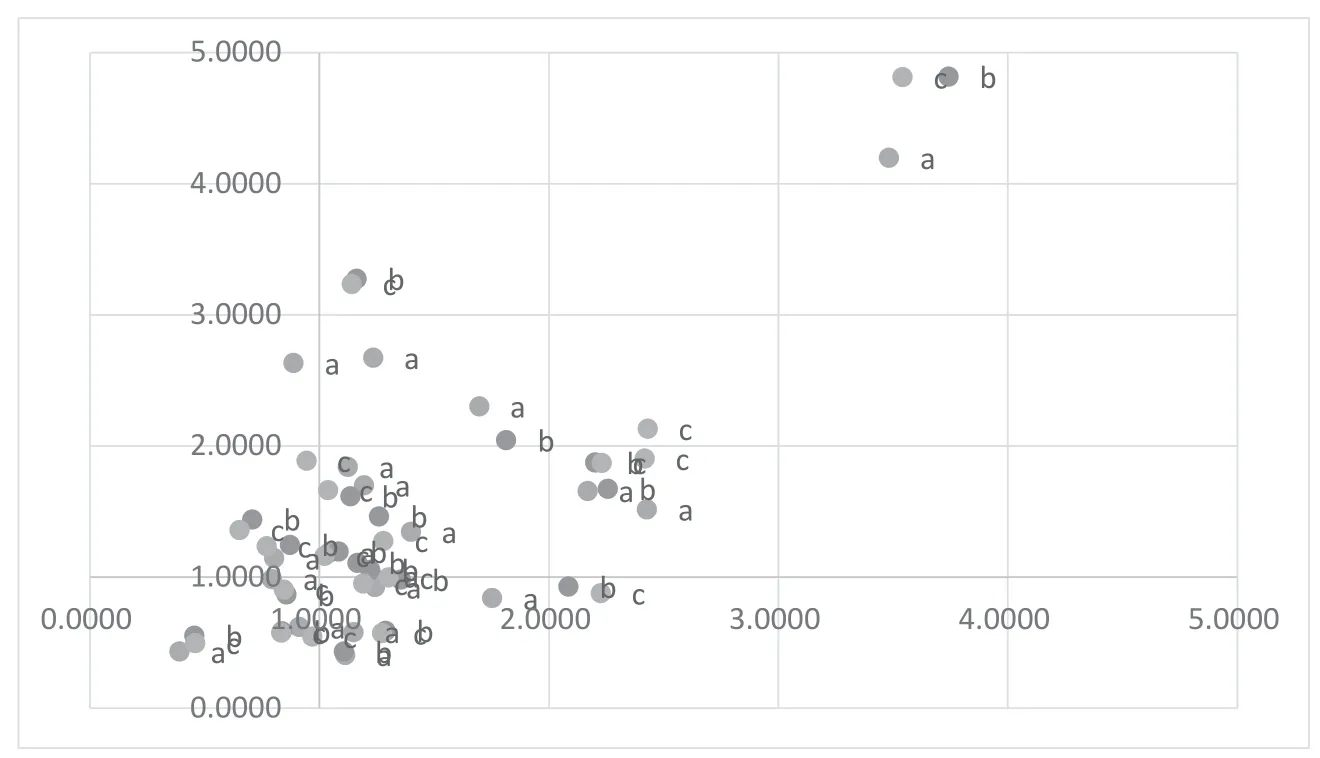

综上所述,结合图1与影响力系数及感应力系数从制造业的角度分析,高技术制造业对国民经济的辐射作用增强,感应国民经济发展变化程度不高,除通用、专用设备制造业和通信设备、计算机及其他电子设备制造业,高技术制造业与其他行业联动性不高,发展较为独立。中等技术制造业受社会发展的影响程度高于对经济发展的影响程度,其中金属及非金属矿物制造加工业和化学工业对经济发展的推动和拉动作用显著,前向关联和后向关联突出,低技术制造业经济发展的辐射作用相对较强,受经济变化的拉动作用较明显。从生产性服务业角度分析,由于观念、体制、市场等原因,辽宁省生产性服务业专业化程度不高,以出口贸易为导向的战略阻碍了本地生产性服务业的批发和零售等传统生产性服务业对国民经济的推动力强,而整体生产性服务业对国民经济的拉动力弱,生产性服务业与各部门联动性差,处于自我服务的发展阶段,不利于推动制造业可持续性发展和效率的提升。综上分析,辽宁省未紧跟经济服务化的发展趋势,制造业虽具“高拉动性”“高推动性”特征,但也存在“低附加值”的问题,生产性服务业与制造业融合、协调度不高。

图1 2007年、2012年、2017年影响力系数及感应力系数分布

5 结语本文基于辽宁省投入产出数据,采用影响力系数和感应力系数指标来分析辽宁省制造业与生产性服务业的产业波及效应。研究发现,高技术制造业中以交通运输设备制造业,电气、机械及器材制造业以及仪器仪表及文化办公用机械制造业为代表的制造业影响力高于社会平均水平而感应力低于社会平均水平,应加强自身发展以推动其他行业的发展;中等技术制造业的影响力低于高技术制造业且影响力与感应力高于社会平均水平,以化学工业和金属及非金属矿物制造加工业为代表的感应力程度高于影响力程度,中等技术制造业对交通运输、仓储、邮政业投入较高,支撑作用较强,对科学研究和技术服务的依赖作用大于支持作用;低技术制造业对辽宁省经济发展仍发挥着重要的拉动和推动作用,尤其是纺织、服装、鞋帽皮革制造业和木材、家具及印刷、文教用品制造业。生产性服务业经济发展的推动作用不强,除交通运输、仓储和邮政业及金融业受经济发展拉动作用较强,其余产业对经济发展敏感性均低于社会平均水平,整体生产性服务业对经济的拉动作用弱,科学研究和技术服务发展较快,但信息传输、软件和信息服务技术业、交通运输、仓储、邮政业及金融业仍需进一步发展。