周 正

(国网宜昌市高新区供电公司, 湖北 宜昌 443000)

0 引言工业企业作为电能消耗的主力军,其电力生产涉及到电能发、输、供、配等各个环节,目前我国工业企业供配电系统依然是过多依靠火力发电机组进行发电,这也使我国成为了世界上碳排放量较高的国家之一。在工业供配电的配电终端中加大可再生能源的发电比例是完成低碳排放的重要前提,同时也可以实现工业供配电从高碳排放向低碳排放、零碳排放的转型。基于低碳排放的工业供配电设计需要统筹考虑大规模的可再生能源并网带来的不稳定风险,并在设计建设中重点考量碳排消费指标、碳净比指标、碳均衡指标等项点,进一步推动工业供配电向低碳化、清洁化方向发展。

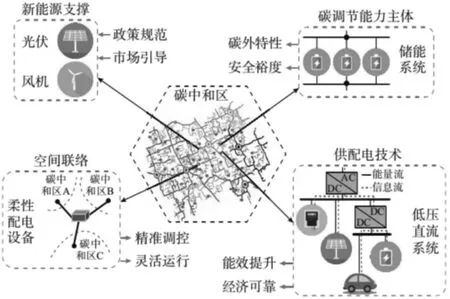

1 低碳微生态低碳微生态在工业配电网中突出特征是分布式可再生能源的大规模接入,利用风能、太阳能等可再生能源满足工业生产负荷用电使用需求,减小发电侧的碳排放数量。其中,风电机组、光伏电站等分布式电源作为低碳转化装置是实现低碳微生态的关键要点;储能系统作为碳调节能力主体,具有削峰填谷的作用,用来保证风、光等新能源发电系统的稳定性;供配电技术中的低压直流配电模块能够代替直流设备与交流主网间用来变换电压的大量装备,对系统的能效提高具有较大作用,如图1 所示。在低碳排放目标下新能源发电因其取材方便、成本低、无污染、产电质量高等优势,在工业供用电市场上普及程度越来越高,规模也越来越大,但风光等新能源由于其自身不稳定特点造成产生的电能并入电网后,会使整个电网的负荷预测难度加大,具有较多的未知性和不确定性[1]。当风光等新能源发电系统电源的电压、频率瞬时过高、过低时,均会造成工业供配电系统故障,甚至中断整个电力系统的运行,改变了工业配电网原有的潮流分布,扰乱正常供电秩序,因此,需要采取BP 网络、小波变换、深度学习等技术对工业供配电系统的供用电负荷进行有效预测,科学调配电力系统中的电量分布,保障电力系统运行的稳定性,为解决低碳排放的工业供配电系统预测问题提供可靠的途径。

图1 低碳微生态搭配

2 基于低碳排放的工业供配电设计研究2.1 基于低碳排放的工业供配电系统建设关键技术2.1.1 碳消费指标碳消费指标可以衡量工业供配电系统配电网在不同工作时长下的碳中和能力,计算公式如下:

式中:t为工作时长;ESTi,t、ELAi,t、ELDi,t分别表示工业供配电系统采样目标i在时间t内供配电系统上级电站输送、配电网产生及负荷耗费的电能;x1和x2分别为供配电系统上级电站输送以及工业供配电系统配电网自身产生的电能中可再生能源所占比例;ε1和ε2分别为供配电系统上级电站输送以及配电网自身非新能源产出的电能与碳排放之间的转化系数。

2.1.2 碳净比指标

考虑到工业供配电系统对应的是汽车制造、金属冶炼等多种建设用途,而负荷类型的不同会造成碳不平衡量的显着偏差,从而影响对工业供配电系统碳中和能力评估的判断。公式(3)对碳净比指标ri,t进行计算。

2.1.3 碳均衡指标

针对工业供配电系统配电网规划中的碳中和问题,借助安装柔性配电装置来实现工业供配电系统各工作模块间优势资源的优化重组,可以将某工作模块原来无法消纳而放弃的风电机组和光伏出力转移到存在电量不足的工作模块,在增强本地可再生能源使用效率的同时,降低工业供配电系统整体上对碳基能源的消耗,实现碳中和能力互相救济的效果[2]。

碳均衡指标G可以评估工业供配电系统配电网各工作模块碳中和能力的互济程度,如公式(4)所示,G值越低,说明工业供配电系统配电网的碳消费在总体上更加均衡。

式中:m和n分别为优化重组前后工业供配电系统工作模块的数量;为优化重组后工业供配电系统的碳净比值;为优化重组后工业供配电系统的碳消费值;为优化重组后工业供配电系统负荷消耗的电能,因为优化重组前后工业供配电系统配电网总体负荷的需求保持恒定,所以

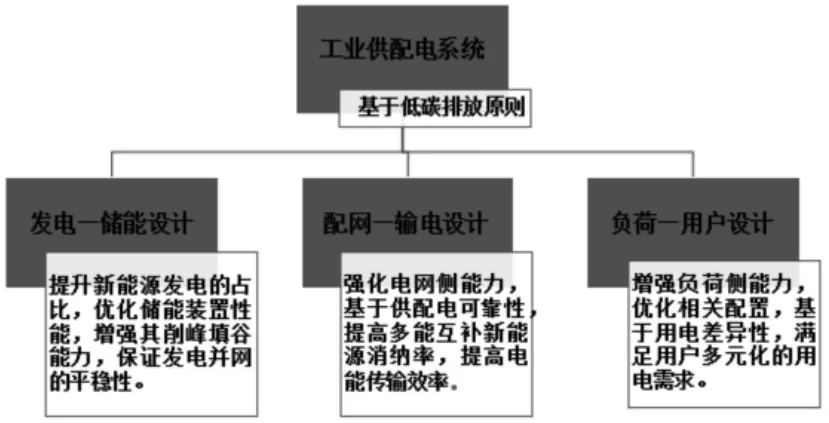

2.2 系统框架设计配电网是工业供配电系统连接发电侧与用户侧的媒介,在整个供配电系统中起着举足轻重的作用,维持着总的电力系统的正常运行。且配电网是工业供配电系统在“双碳”目标下实现低碳转型的前提条件,因此,本文结合大规模新能源接入下工业供配电系统中发电侧、电网侧、负荷侧的各种能量流的耦合度及流动度的变化特点,从低碳排放的角度对其系统进行了设计,系统框架见图2。

图2 低碳排放下工业供配电系统配电网设计

1)发电侧:低碳排放下新能源发电迅速成长,由之前的替补性发电发展升级为主体性发电,普及程度越来越高,传统火力发电机组在引入低碳技术进行改造的同时,未来会主要用于调节等辅助性生产活动。但是,新能源发电高渗透性并网以及供用电设备的显着变化造成工业供配电系统供配电的稳定性无法保障,因此,需要提高风光等可再生源的消纳能力,平衡其不稳定性。

2)电网侧:新能源发电的大规模并网以及柔性输电方式的大力使用造成工业供配电系统电力电子化的特征愈发愈烈,改变了配电网原有的潮流分布,供配电系统的动态特性以及架构发出现明显变化,朝着分布式、扁平化的新方向迈进。

3)负荷侧:低碳排放下的工业供配电系统需要满足多种新型负荷的使用需求,并具备多样的储能装备,可以对接入其中的负荷实施差异化的高效管理,新型负荷也参与到供配电系统的科学管理中,充分调配各种资源、有效利用,保证接入到工业供配电系统中的各个工作模块均能最大程度地发挥自身的作用[3]。

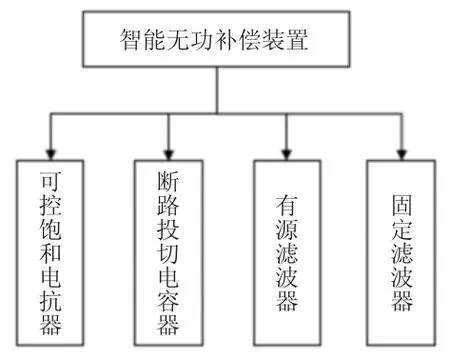

3 工业供配电节能对策分析3.1 科学采用无功补偿技术相关资料表明,无功负荷大量地存在于配电网中,当无功功率失衡、功率因数降低情况发生时,无功功率在电网中的流动导致了线路大量损耗的产生,大多数工业工厂都是采用集中补偿的方式对无功进行补偿,且补偿设备智能化程度较低,因此,一是要灵活选择补偿方式,坚持集中式+分散式补偿相结合方式,并以后者为主进行无功补偿;坚持调整+固定补偿相结合方式,将后者作为重点进行无功补偿;坚持高电压+低电压补偿相结合方式,将后者补偿作为主要补偿方式[4]。二是要引入智能无功补偿设备,常见的智能无功补偿设备如图3 所示,不同无功补偿装置的作用及使用效果各有千秋。智能无功补偿装置将直接影响工厂供配电系统的无功补偿结果,因此在选择无功补偿装置时,首先要考虑补偿装置与补偿系统是否搭配,然后依据其工作范围和功率参数等确定补偿装置的选型。在选择智能无功补偿装置时,选用适应能力较好及抗外界干扰能力高的设备,且还应具备自动检测及保护性能。这样,可以配合配合动态补偿手段更好地实时监测设备动态,并对工厂生产各个环节的电力设备进行实时跟踪、无功补偿,进而提升工厂供配电系统的无功补偿效果,改善其运行质量。

图3 智能无功补偿设备

3.2 改变变压器运行方式进行节能当工厂内的变压器数目多时,可将效率相对较低的变压器作为备用,并令状态良好的变压器并列运行,以提高系统整体的运行效果,此外,可根据工厂内的实际生产用电情况,选择变压器的数量,以最低数量的变压设备满足工厂用电要求,实现节能降耗与经济效益的双赢。

3.3 采用照明能耗综合管理系统在工厂实际生产过程中,除生产用电占据大比例之外,工厂照明系统的电量消耗也十分高,因此,可以采用智能化照明能耗管理系统,该系统具有较高的自动化控制水平,能够控制整个工厂照明生产环节,通过多个设备接口与上级管理计算机进行通信连接,动态监测照明系统运行数据,实现照明能耗综合管理,安装照明灯光控制器,含有多种照明模式,白天工作照明模式、中午休息工作照明模式、夜间值班巡查工作照明模式等,系统可以依据实际情况启动工作照明模式选择合理数量的照明灯具,达到节能降耗的目的。考虑到系统照明设备数量众多,结构冗杂,需要增强照明能耗综合管理系统处理器的配置,完善网络通讯系统,并配备可靠性较好的电源切换设备。总之,照明能耗综合管理系统的应用,一定程度上降低了工厂电力能源的消耗量,推动了电厂资源的合理利用[5]。

4 结语本文在介绍低碳微生态的基础上,讨论了低碳排放下碳排消费指标、碳净比指标、碳均衡指标等工业供配电系统低碳指标,对低碳排放下工业供配电系统发电侧、电网侧、负载侧等相关内容进行了设计,提出了科学引入无功补偿技术、通过变压器进行节能处理、采用照明能耗综合管理系统等多项工业供配电系统节能措施,对未来低碳排放下工业供配电系统设计与节能技术的研究具有一定的参考意义。