摘 要:基于高质量发展的评价指标体系,本文利用纵横向拉开档次法测算高质量发展水平,利用Dagum基尼系数和方差分解法揭示城市群高质量发展的空间及结构差异及来源。结果发现:优化提升类城市群高质量发展水平较高,培育发展城市群总体提升速度较快,发展壮大城市群正在缩小与优化提升城市群的差距;城市群间高质量发展差异不断上升,且主要来源于区域间,城市群内部差异较大,但缩小速度较快;创新、协调和开放发展是城市高质量发展差异的主要构成,且创新发展差异贡献率增速最快;创新、协调和共享发展分别对三类城市群高质量差异的贡献率最大。

关键词:高质量发展;城市群;基尼系数;方差分解;协调发展

中图分类号:F299.23 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2025)02(b)--04

1 引言

城市群是新型城镇化的主体形态,区域的协调发展离不开以城市群、都市圈为依托的大中小城市协调发展格局的建设。国家“十三五”规划提出,加快城市群建设发展,优化提升东部城市群,培育中西部地区城市群以及发展壮大中原地区等城市群,实现城市群一体化高效发展,对实现地区经济的高质量发展具有重要意义[1]。

许多学者围绕高质量发展的相关内容进行了丰富的研究,张军扩等(2019)[2]提出了以反映“高效、公平和持续”的高质量发展目标的测度指标体系的基本设想;李金昌等(2019)[3]紧扣高质量发展的内涵和新时代社会矛盾的变化构建了高质量发展评价指标体系。在相关理论研究的基础上,王亚男、唐晓彬(2020、2022)[4-5]、钞小静等(2021)[6]及聂长飞和简新华(2020)[7]利用VHSD-EM、VHSD—BP神经网络等方法对中国各省份及不同地区的经济高质量发展展开测度,在时间、空间维度下对高质量发展驱动因素、影响机制及作用效应进行了分析。还有一些学者在测度高质量发展水平的基础上,对区域差异进行了进一步研究,陈子曦、青梅(2022)[8]、李研(2023)[9]采用基尼系数、方差分解等方法揭示城市群高质量发展的区域差异及来源,运用核密度、Markov转移概率矩阵分析演化趋势,利用空间计量模型分析动态收敛特征。同时,不同区域经济高质量发展的优势及主要障碍因素也是很多学者关注的焦点,如孙豪(2020)[10]、薛明月等(2023)[11]的研究。

综上所述,现有文献对高质量发展的理论进行了分析,通过建立评价指标体系,采用不同方法从省级、东中西区域层面对高质量发展水平进行了相关研究,但针对城市群的研究相对较少,尤其是未关注到不同发展阶段城市群之间的发展差异。因此,本文以优化提升、发展壮大和培育发展三种类型城市群为研究对象,通过构建高质量发展指标体系,对城市群高质量发展水平进行量化分析,对城市群间的差异来源及结构进行深入探究,从而提出提升城市群建设水平、促进区域高质量发展的政策建议。

2 研究方法和数据说明

2.1 研究方法

2.1.1 纵横向拉开档次法

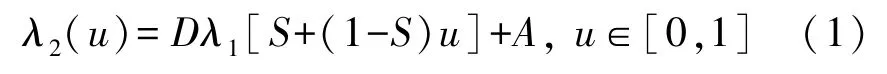

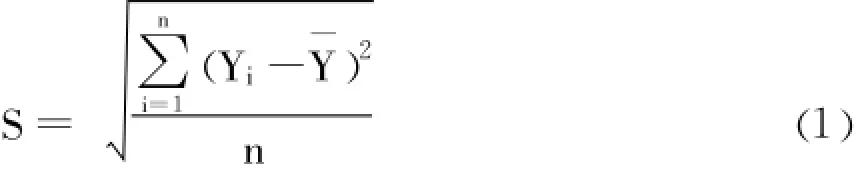

高质量发展是一个内涵丰富的多维度概念,需要利用多指标综合评价方法进行系统性评价。纵横向拉开档次法可以同时考虑面板数据在两个维度的差异,选取使总离差平方和最小的权重指数来衡量研究对象的综合水平。设xij(tk),i=1,2,…,m;j=1,2,…,n;k=1,2,…,K表示第i个样本在第k年的第j项指标的数值,首先,采用极差标准化的处理方法对数据进行无量纲化处理。其次,采用最大化总离差平方和方法确定指标权重。设样本间的差异

其中,为对称矩阵,当δ为矩阵H的最大特征值对应的特征向量时,σ2达到最大值,对该特征向量进行归一化处理即可得到确定的权重向量δ=(δ1,δ2,…,δn)T。最后,利用权重和标准化数值的线性组合构造得到综合评价结果。

2.1.2 Dagum基尼系数及分解

Dagum基尼系数及其分解可以刻画城市及城市群高质量发展差异,设yji、yhr为第j(h)个城市的高质量发展水平指标值,μ为82个城市高质量发展水平平均值,n为城市个数,k为城市群个数,nj(nh)为第j(h)个城市群所包含的城市个数,其计算公式为

进一步地,可以从差异来源角度将总体Dagum基尼系数分解为区域内差异Gw、区域间净差异Gnb和超变密度Gt,分别代表城市群内部高质量发展差异来源、城市群之间高质量发展差异来源及各城市群交叉重叠效应。

2.1.3 方差分解法

本文提出的城市高质量发展指数(HQI)由创新发展指数(IDI)、协调发展指数(CDI)、绿色发展指数(GDI)、开放发展指数(ODI)和共享发展指数(SDI)共同构成,即HQI=IDI+CDI+GDI+ODI+SDI。从结构视角而言,城市高质量发展差异的成因可以分解为这五个维度的差异。对高质量发展指数HQI求方差,两边同时除以var(HQI)得到五维度差异对城市高质量发展差异的贡献份额。某一维度差异的贡献份额越高,由其造成的城市高质量发展差异越大(陈明华等[12],2020)。

2.2 数据来源与说明

城市群是未来区域发展的核心空间,根据2021年中共中央《“十四五”规划纲要》中对于城市群的不同特征和发展定位,选择优化提升(京津冀、长三角城市群)、发展壮大(山东半岛、关中平原城市群)和培育发展(哈长、兰西城市群)六大城市群作为研究对象。基于数据可得性和完整性,剔除定州市、辛集市、莱芜市和延边朝鲜族自治州,选择2013—2022年六城市群所辖82个城市的面板数据进行研究。相关数据来源于《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国科技统计年鉴》和各城市统计年鉴,对于统计口径不同的数据已进行换算处理,并且对少部分缺失数据使用线性插值法和平均增长率法进行补充。

3 城市群高质量发展水平及差异测度

3.1 城市群高质量发展水平测度

高质量发展是体现新发展理念的发展,新发展理念和高质量发展是内在统一的[3]。为科学、有效地度量高质量发展水平,本文在借鉴已有研究成果的基础上,从创新、协调、绿色、开放、共享五个维度构建城市高质量发展水平评价指标体系,指标体系中包含10个要素层,其中创新发展方面包含科技活力、研发投入两方面,分别利用专利授权数、科学技术支出、Ramp;D内部经费支出和从业人员数来衡量;协调发展方面包括城市协调和金融结构,分别利用在岗职工平均工资、城市人均GDP、金融机构人民币存款余额、数字金融覆盖广度指数来衡量;绿色发展方面包括环境治理和资源利用两方面,利用建成区绿化覆盖率、碳排放强度、单位GDP的水耗和电耗来度量;开放发展方面包含对外贸易和国际投资,分别采用进出口额、实际外资利用和外商投资企业数衡量;共享发展包括社会福利水平和保障,分别选取学校、医院数量和参加养老和医疗保险的人数来衡量。

本文利用纵横向拉开档次法对82个城市高质量发展指数进行测算,以城市群所含城市的高质量发展指数均值作为城市群发展指数。总体来看,各城市及城市群高质量发展水平呈上升趋势,长三角城市群发展水平最高,兰西城市群最低;京津冀和山东半岛城市群发展水平基本相同,与整体水平基本一致;哈长城市群在2013—2017年高质量发展水平高于关中平原,但近年下降趋势明显,2022年要低于关中平原和兰西城市群,位于六城市群之末。从年均增长率情况来看,兰西城市群年均增长率最高为4.07%,其次为长三角城市群3.85%,哈长城市群增长率最低为2.35%,甚至在2020年和2021年出现了负增长情况,其他城市群增长率差距在3.50%左右。

3.2 城市群高质量发展的差异

3.2.1 高质量发展总体差异

本文对82个城市高质量发展水平的Dagum基尼系数进行测算并分解(见表1),各城市高质量发展的总体差异介于0.07~0.09,城市之间总体差异呈W型交替变化趋势,年均增长率为0.49%,说明我国城市高质量发展存在显著空间差异,并且这种差异存在扩大趋势。由Dagum基尼系数空间分解结果可知,样本考察期间城市群内部差异最小,且贡献率不断减小,年均下降0.53%;城市群之间差异最大,其呈不断上升趋势,年均增长2.03%;超变密度贡献率居中,且下降趋势明显,年均下降3.70%,说明不同城市群间交叉重叠问题对总体差异的影响不断减小。由此可见,城市群间的差异是城市高质量发展空间差异的主要来源,以城市群为单元,缩小区域间高质量发展差异是实现均衡发展的重要途径。

3.2.2 高质量发展差异分解

以城市群为研究单元,利用Dagum基尼系数分解得出各城市群内部高质量发展的差异水平(见表2)。样本期间山东半岛城市群内部差异均值最小为0.0480,其次是长三角城市群均值为0.0584,其他城市群内部差异值均高于0.06,其中哈长城市群内部差异均值最大为0.0656。京津冀城市群内部差异略有起伏,变化较小;长三角城市群内部差异整体上有所增加,在2015—2016年有明显下降趋势,但其他年份均为差异增大状态,说明该城市群发展不平衡问题尤为突出;山东半岛城市群内部差异在六个城市群中处于较低水平,尤其是2017—2022年显著低于其他城市群,年均增长率为-4.36%,这说明该城市群所辖城市的差异不断减小,发展趋于均衡;虽然关中平原城市群内部差异在2017—2018年处于较高水平,但其年均增长率为-1.35%,这说明该城市群内部城市正趋向均衡发展;哈长城市群内部差异始终处于较高水平,但自2021年开始急速下降,年均增长率为-2.23%;兰西城市群内部差异起伏变化较明显,2014年差异最大,随后在2018年达到最低点后,又有明显提升,2021年是六城市群高质量发展水平差异最大的一年。

本文利用Dagum基尼系数分解得到的区域间净差异数值对六城市群高质量发展水平差异进行两两对比分析(表3所示,城市群序号见表2)。可以发现,京津冀与兰西城市群之间的差异最大,长三角和山东半岛城市群之间的差异最小。将每个城市群都与其他5个城市群进行比较,从差异的均值可以看出,兰西城市群与其他城市群差异最大,其次为京津冀;山东半岛与其他城市群差异最小;长三角、关中平原和哈长城市群与其他城市群的区域间差异相差不大。这说明,处于优化提升和培育发展阶段的城市群之间确实存在着较大差异,京津冀和长三角城市群发展较早,高质量发展水平较高,在优化提升过程中不断增大与其他城市群,尤其是处于培育发展阶段城市群的差异;而正处于发展壮大过程中的山东半岛和关中平原城市群,通过近年来的不断加速发展,正在逐渐缩小与优势发展城市群之间的差异,“发展壮大”逐见成效。

4 城市群高质量发展差异的结构分解

4.1 高质量发展总体结构差异

除从地理学意义上对高质量发展空间差异进行分析外,本文从结构角度利用方差分解法对差异从创新、协调、绿色、开放和共享五个维度进行分解,有助于明晰差异的结构特征、探究提升路径。

通过对六城市群所包含的82个城市高质量发展总体差异的结构分解可知,创新、协调和开放发展差异是城市高质量发展差异的主要结构性来源,其差异贡献率的均值分别为25.87%、27.68%和24.86%;共享发展差异的贡献较大,其贡献率均值为16.40%;绿色发展差异对高质量发展的贡献相对较小,均值为5.19%。从时间维度来看,创新、协调和共享发展差异的贡献率呈上升趋势,年均增长4.93%、0.07%和2.57%,而绿色和开放发展差异的贡献率不断缩小,年均下降率分别为6.70%和2.65%。创新发展差异的贡献率增速较快,自2019年开始,创新发展差异取代协调发展,成为城市高质量发展差异的最主要来源。因此,缩小我国城市总体高质量发展差异的关键在于降低城市间创新发展的差距。

4.2 城市群高质量发展的内部结构差异分解

表4为城市群高质量发展结构差异分解结果的均值,京津冀和长三角城市群高质量发展差异主要来源分别为创新和开放发展,绿色发展贡献率较小;协调和共享发展分别为山东半岛和关中平原两个城市群高质量发展差异的主要来源,绿色和开放发展对两个城市群高质量发展差异的贡献率相对较小;对于哈长和兰西城市群而言,协调发展为差异的主要来源,开放发展对差异贡献率最低。从变化趋势上看,京津冀和长三角城市群高质量发展差异的主要来源为创新发展,且贡献率年均增速最快;山东半岛和关中平原城市群的共享和开放发展差异贡献率年均增速最快;哈长城市群中共享发展差异贡献率年均增速最快,与协调发展的贡献率之间差距越来越小;兰西城市群经历了由绿色发展向高质量发展的主要因素从差异转变到协调为主的过程,但其创新发展差异贡献率的年均增速是最快的。此外,京津冀和长三角城市群开放发展、山东半岛和关中平原城市群绿色发展、哈兰和兰西城市群开放发展差异贡献率年均下降速度最快。

5 结语

本文基于新发展理念,构建了城市高质量发展水平的评价体系,对2013—2022年我国不同发展定位的六个城市群下辖的82个城市的高质量发展水平进行了测算,分别从空间和结构角度考察了发展差异的来源,主要结论如下: 首先,从发展水平来看,各城市高质量发展水平不断上升,优化提升和发展壮大城市群高质量发展水平较高,兰西城市群增长率最高,哈长城市群的增长率最低。其次,从空间差异来看,区域间差异是城市群发展差异的主要来源,哈长城市群内部差异及下降幅度都较大,长三角城市群内部差异不大,但上升速度快;培育发展与优化提升的城市群之间差异较大,而发展壮大的城市群正在缩小与优化提升城市群之间的差异。最后,从内部结构来看,创新、协调和开放发展是城市高质量发展差异的主要构成部分,且创新发展贡献率增速最快;绿色发展是最小来源,且下降较快。创新、协调和共享发展分别对优化提升、培育发展和发展壮大城市群发展差异的贡献率最大。

基于以上结论,为推动我国城市群建设,带动区域高质量发展,本文提出以下政策建议。

第一,制定差异化的区域发展政策。各城市高质量发展水平均有明显的上升空间,在制定提升发展政策时,应鉴于不同发展定位城市群的异质性特征,结合其差异来源分类施策。优化提升城市群可以搭建创新发展平台,在提升自身创新发展能力的同时降低内部城市发展分化程度;发展壮大城市群可以通过提升城市生产率、均衡发展等方式缩小城市间差异;培育发展城市群可以加大力度促进基本公共服务、文化教育卫生等,缩小与其他城市群间的差异。

第二,促进城市间要素流动活力。城市间要素的自由流动、资源的高效配置等都是城市群发展的关键,需要城市群区域协调发展政策。城市群中的城市在发展过程中能够形成一个网络化、具有关联关系的统一体。因此,在不同发展定位城市群的建设中,需要充分发挥网络关联特征。处于培育发展和发展壮大阶段的城市群需要打破内部各种要素资源的流通限制,优化产业结构、提升福利水平;而优化提升城市群要继续聚集高级资源,发挥经济优势,引领带动其他城市群的高质量发展。

参考文献

孙久文,史文杰.以区域协调发展推进中国式现代化进程研究[J].区域经济评论,2023(2):5-11.

张军扩,侯永志,刘培林,等.高质量发展的目标要求和战略路径[J].管理世界,2019,35(7):1-7.

李金昌,史龙梅,徐蔼婷.高质量发展评价指标体系探讨[J].统计研究,2019,36(1):4-14.

王亚男,唐晓彬.基于八大区域视角的中国经济高质量发展水平测度研究[J].数理统计与管理,2022,41(2):191-206.

唐晓彬,王亚男,唐孝文.中国省域经济高质量发展评价研究[J].科研管理,2020,41(11):44-55.

钞小静,薛志欣,王昱璎.中国新经济的测度及其经济高质量发展效应分析[J].人文杂志,2021(8):38-49.

聂长飞,简新华.中国高质量发展的测度及省际现状的分析比较[J].数量经济技术经济研究,2020,37(2):26-47.

陈子曦,青梅.中国城市群高质量发展水平测度及其时空收敛性研究[J].数量经济技术经济研究,2022,39(6):42-60.

李研.高质量发展的区域差异、来源分解及收敛性分析[J].统计与决策,2023,39(2): 93-98.

孙豪,桂河清,杨冬.中国省域经济高质量发展的测度与评价[J].浙江社会科学, 2020(8):4-14+155.

薛明月.高质量发展成效水平测度及障碍因素分析[J].统计与决策,2023,39(17):111- 115.

陈明华,刘玉鑫,刘文斐,等.中国城市民生发展的区域差异测度、来源分解与形成机理[J].统计研究,2020,37(5):54-67.