摘 要:随着工业化、城市化的不断发展,全球温室气体排放不断增加,进一步加剧了气候变化,给各国经济和社会发展带来了严峻挑战。本文基于2008—2023年全国两大国家级交易所及七个试点地区交易所的碳交易价格数据,结合上市公司财务数据,实证分析碳市场价格对企业绿色创新的影响。研究发现,碳交易价格能够显著促进企业绿色创新,并通过提高市场竞争程度间接推动绿色减排,并且不同行业对碳市场价格的反应存在显著异质性。据此,本文提出相应政策建议,以供参考。

关键词:双碳目标;碳市场价格;企业绿色创新;绿色转型;市场竞争

中图分类号:F276.44 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2025)02(a)--04

随着工业化和城市化的不断发展,全球温室气体排放持续攀升,大气中温室气体浓度逐渐增加,进一步加剧了气候变化,给各国的经济和社会发展带来了严峻挑战。在这一全球背景下,我国政府提出了双碳目标,即2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。双碳目标是我国政府对全球气候变化问题的积极回应,也是我国积极履行国际社会责任的重要举措。实现双碳目标将推动我国经济向更加绿色、低碳的方向转型,促进能源结构优化、产业结构升级和科技创新,为推动全球应对气候变化做出重要贡献。同时,双碳目标的实现将为我国经济社会发展带来新的发展机遇和动力,助力构建美丽中国和美丽世界。

在碳市场领域,我国进行了一系列探索,如建立了九大试点碳市场和两大全国碳排放权交易体系,以促进温室气体排放的减少和碳排放权的交易。碳市场作为应对气候变化的重要市场机制之一,通过设立碳排放交易平台和碳排放配额等手段,为企业提供了经济激励,促使其主动采取减排措施,从而实现经济发展与环境保护的双赢。尽管碳市场的发展已经引起各界的广泛关注,但现有文献中对碳市场价格与企业绿色创新间关系的系统研究较为有限。在此背景下,本文选题聚焦于碳市场价格与企业绿色创新的关系,尤其是在行业市场竞争视角下的分析,以期探索不同行业竞争环境下,碳价格波动对企业进行绿色创新的激励作用。

1 文献综述

1.1 碳交易市场的相关研究

近年来,碳市场作为应对气候变化和推动低碳发展的重要政策工具得到了广泛关注。研究表明,碳市场显著促进了企业的绿色创新活动,这种效果在市场化程度较高和内部控制质量较强的地区及企业中表现尤为突出[1]。

碳交易政策的实施在推动企业技术研发和创新方面发挥了重要作用,现有研究揭示了碳交易政策在推动绿色创新与环境改善方面的积极作用。碳交易政策在试点地区显著促进了绿色创新活动,尤其是在长期视角下,其对碳中和技术创新的推动作用更加明显,并且这一政策通过增加研发资本和人员投入发挥出关键作用,并在东部地区和碳价较高地区效果尤为突出[2]。此外,碳交易政策对减污降碳的整体效果同样显著,特别是在高排放地区和碳排放相对较低地区,其政策效应更加突出[3]。但现有研究发现碳交易政策在促进经济效益提升和区域均衡发展中的局限性。我国碳排放权交易试点政策显著促进了污染行业中上市企业的绿色创新行为,但研究发现,这些政策尽管在一定程度上诱导了绿色创新,却未能显著提升企业的经济效益,并且在区域间的执行效果上存在差异[4]。

1.2 碳交易价格对企业创新的相关研究

近年来,碳交易政策在全国范围内得到了广泛推广和应用,作为这一政策的核心要素,碳交易价格对企业行为和市场效应具有重要影响。目前已有不少关于碳交易价格的相关研究。

碳交易价格显著促进了企业绿色技术创新,并通过多种机制对不同类型企业产生了差异化影响。碳交易价格通过增加企业的预期收益和现金流正向促进企业创新。与此同时,政府补助能加强此影响,尤其是对非国有企业的创新激励效果更为显著[5-6]。碳排放权交易显著促进了制造业企业的绿色技术创新,尤其是在碳价格增加时激励效果更强[7]。

虽然已有研究证实碳价格能够显著提升企业的绿色创新,但大多数研究集中在碳价格对企业研发投入和技术创新的直接激励作用上。相比之下,本文将聚焦于碳价格通过增强市场竞争,间接推动企业绿色创新的机制。这一视角尚未得到充分探讨,因此本文将填补此空白,深入分析市场竞争在碳市场中发挥的作用,从而为政策优化和企业创新策略提供新的理论支持。

2 理论分析与提出假设

首先,企业在决策时会考虑成本与收益之间的权衡。随着碳市场定价上涨,碳排放的成本也会上升,这意味着使用高碳排放技术的成本将会增加。为了降低成本并保持竞争力,企业可能会转向低碳技术,因为这些技术在碳排放方面更为有效,从而降低了碳成本。这符合理性经济主体的行为假设,即企业会采取能够最大化利润的行动。其次,碳市场定价上涨可能会引起投资者对低碳技术和环保措施的需求增加。投资者可能会倾向于投资那些对环境友好且未来碳市场定价风险较低的企业。因此,企业为了吸引投资并提高自身价值,可能会主动采取低碳技术和环保措施。这种投资者行为与资本市场理论中的信息效应和资产定价理论相一致,即市场参与者会根据信息和未来预期收益来调整投资组合。此外,高碳排放技术通常导致负外部性,即企业的碳排放对社会造成的环境损害未在市场价格中得到充分反映。通过碳市场定价上涨,外部成本得到了部分内部化,使得使用高碳技术的企业必须承担更多成本。这将增加低碳技术的相对竞争优势,从而鼓励企业采取更多的低碳技术和环保措施。

因此,本文提出假设:

假设1:碳市场价格上涨会促使企业采取更多的低碳技术和环保措施,促进企业绿色创新。

碳市场价格的上涨会增加市场竞争。首先,据成本推动理论,碳价格上涨将直接增加企业的生产成本,特别是在高碳排放行业。这种成本压力将促使企业采取相应措施来降低碳排放成本,可能包括技术创新、提高生产效率以及转向更环保的生产方式,这些行为可能导致企业之间技术和效率的差异,从而影响市场竞争程度。其次,碳价格上涨可能改变市场的结构和动态。那些能够更有效地应对碳成本上涨的企业会在市场上获得竞争优势,因为它们可以提供更具竞争力的产品或服务,这将导致市场份额的重新分配和新的竞争格局的形成。最后,随着环保意识的增强,消费者对环保产品和服务的需求将增加,企业为了满足消费者的偏好,可能会加大对环保技术和产品的投入,这将进一步推动市场激烈的竞争。

而市场竞争会促使企业采取更多的低碳技术和环保措施。在竞争激烈的市场环境下,企业需要寻求差异化和创新,从而脱颖而出并吸引消费者。尤其在当前社会对环保意识日益增强的情况下,采取低碳技术和环保措施已成为提升企业形象、增强市场竞争力的重要途径。首先,采取低碳技术和环保措施可以降低企业的运营成本。尽管初期投资可能较高,但随着时间的推移,这些技术和措施可以减少能源消耗、提高资源利用效率,从而降低生产成本。这使得企业能够在价格上具备竞争优势,吸引更多消费者选择产品或服务。其次,采取低碳技术和环保措施可以提升企业的品牌形象和社会责任感。当今社会,越来越多的消费者更加关注企业的社会责任表现和环境友好程度。因此,企业若能积极采取行动减少碳排放,推动环保,将会赢得消费者的认可和支持,进而增强品牌忠诚度,并为企业带来长期稳定的市场地位。

因此,本文提出假设:

假设2:碳市场价格的上涨会增加市场竞争,进而会促使企业采取更多的低碳技术和环保措施。

3 实验设计

3.1 样本选择与数据来源

本文以我国A股上市公司2008—2023年的数据为研究样本,通过实证检验来探究碳市场价格与企业绿色创新的关系。具体样本选择依据如下:(1)本文选择碳交易市场包括九大交易试点区域(北京、上海、深圳、广东、天津、湖北、重庆、四川、福建)和全国碳排放权交易市场,并通过国泰安数据库(CSMAR)得到各市场的每日碳排放权交易信息;(2)控制变量相关数据均来源于国泰安数据库。(3)在收集上述数据的基础上,剔除在研究事件范围内ST、*ST以及PT的上市公司,剔除数据缺失较为严重的公司,最后获得2015年至2022年,2011家上市公司,共5228个样本观测值,并对主要连续变量进行1%和99%分位的缩尾处理。

3.2 变量定义

3.2.1 解释变量

本文以碳市场价格(Price)作为解释变量。先从国泰安数据库中获取各个碳市场的交易数据,并据此计算各市场的年平均碳价格。随后,通过综合所有碳市场的年平均价格数据得出所需的数据样本,以支持本研究对企业绿色创新的深入分析。

3.2.2 被解释变量

本文设定的被解释变量为企业绿色创新(EPInvest),参考Cui等(2023)方法直接使用国泰安数据库的数据来构建变量[8]。首先,下载上市公司环境投资统计表,整理出企业于各个年度的绿色投资项目与相应金额,采用1的自然对数加上公司每年支付的环保投资总额作为环保投资的度量。

为了进一步探究碳市场价格对企业绿色创新的影响机制,本文的被解释变量还有赫芬达尔指数(HHI),数据来源于国泰安数据库。在经济学中,HHI越高,市场就越集中,反之则越分散。高HHI可能表明市场被少数公司或组织垄断,而低HHI可能表明市场更具竞争性。

3.2.3 控制变量

本文采用如下控制变量:

行业类型(Ind_Id):不同行业的企业可能对碳市场价格上涨做出不同反应。某些行业可能更容易受到碳价格上涨的影响,而另一些行业可能有更灵活的适应能力。本研究的行业类型采用国泰安数据库下载的企业数据,并将其与主要数据集进行了合并。

企业规模(Size):企业规模可能会影响其对碳市场价格上涨的反应。大型企业通常具有更多的资源和能力采取低碳技术和环保措施。相比之下,小型企业可能面临更大的挑战。本文企业规模的度量方法为企业总资产的自然对数。

市场集中程度(HHI):市场竞争程度可能会影响企业采取环保措施的动机,因此本文采用赫芬达尔指数来度量市场竞争程度。在竞争激烈的市场中,企业可能更有动力采取低碳技术来提高其竞争力,从而受到碳价格上涨的影响更为敏感。另外,赫芬达尔指数作为控制变量进行回归时,若其系数呈正值,则表明市场越集中(竞争越小),企业绿色投资越多。然而,本文预期得到的假设2结果为市场竞争越大,企业绿色投资越多。因此,本文期望HHI的系数呈负值。

经济水平(Gdp):GDP的变化可能会影响企业对环保投资的意愿。本文计算GDP增长率为控制变量,计算方法为通过当前年份与前一年的GDP值之差,除以前一年的GDP值,然后乘以100来计算百分比增长率。

3.3 模型设定

为研究碳市场价格对企业绿色创新的影响,本文设定了如下模型:

EPInvest=β0+β1Price+∑βiControls+ε

其中,企业绿色创新(EPInvest)为被解释变量,碳市场价格(Price)为解释变量,Controls为控制变量,β为相关系数,ε为随机扰动项。

4 实证分析

4.1 描述性统计

表1列出了变量描述性统计结果。其中企业绿色创新(EPInvest)最小值为 2.079,最大值为 18.74。投资额的变化范围较大,显示出投资额的多样性;碳市场价格(Price)平均值为 34.26,标准差为 12.61,平均价格的波动相对较大,反映市场价格的不稳定性;市场集中程度(HHI)最小值为 0.0232,最大值为 1,赫芬达尔指数的范围从接近完全竞争到完全垄断,显示出市场集中度的多样性。

4.2 基准回归

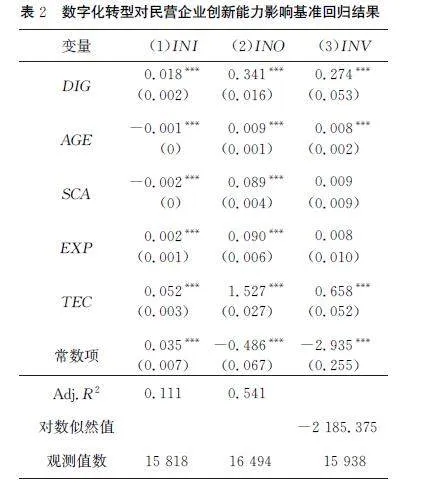

首先,第(1)列中的结果表明,碳市场价格对企业绿色创新具有显著正向影响。另外,在第(2)列加入控制变量后,结果依旧显著,验证了本文假设1。

进一步讲,企业规模(Size)的系数为正且显著,表明企业规模的增加与投资的增加呈正相关,这可能是因为规模较大的企业有更多的资源和能力进行投资。经济水平(Gdp)系数为负数的解释可能是高经济增长率导致的不确定性增加,从而降低了企业的投资意愿。在某些情况下,高速的经济增长可能导致资源供应不足、价格上涨或市场不稳定,这些因素可能使企业对未来的投资持谨慎态度。行业类型(Ind_Id)的系数为正且显著。这表明不同行业对企业投资有着不同影响,一些行业可能更倾向于进行投资,可能与行业特性和市场需求有关。市场集中程度(HHI)与企业绿色创新之间存在显著负相关关系,初步证明了市场竞争激烈程度对企业绿色创新的影响,验证了假设2的成立。

4.3 影响机制分析

为进一步研究碳市场价格对企业绿色创新的影响机制,并进一步探究不同行业环境下该影响的差异性,本文设定了如下模型:

HHI=β0+β1Price+β2Ind_id+β3Controls+ε

其中,碳市场价格(Price)为解释变量,市场集中程度(HHI)为被解释变量,Ind_id为行业类型,Controls为控制变量;β为相关系数;ε为随机扰动项。

回归结果如下:

在表3第(1)列中,当不考虑行业类型时,碳市场价格与市场竞争程度的系数显著正相关,这表明碳市场价格的增加会导致市场竞争程度的增加,验证了假设2。而在第(2)-(3)列加入行业类型控制变量后,结果有所提升且仍然显著。这说明碳市场价格对市场竞争的影响在考虑行业类型后更为显著,为后续研究提供了理论支持。

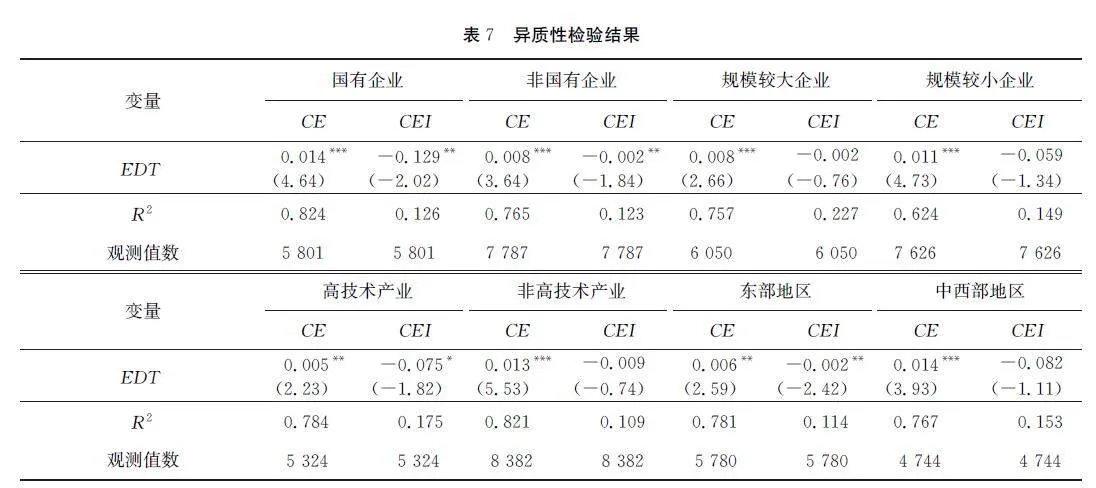

4.4 异质性分析

为进一步探究碳价格对不同行业的影响,本文按表4所示划分行业,然后分别对各行业进行回归,回归结果如下:

由表5可知,碳价格对不同行业的影响表现出显著的异质性,部分行业的碳价格系数呈正值,表明碳价格上升与这些行业的绿色投资正相关;而其他行业的系数为负或不显著,表明碳价格上升可能抑制了这些行业的绿色投资或与之无显著相关。具体来说,农、林、牧、渔服务业(C1)、石油和天然气开采业 (C2)、其他制造业(C11)系数显著为正,表明碳市场价格上升与企业绿色投资增加之间有强烈的正相关关系。而食品制造业 (C5)、黑色金属冶炼及压延加工业 (C8)、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 (C10),这些行业系数显著为负,表明碳市场价格上升可能会导致企业绿色投资减少。

4.5 稳健性检验

本文通过替换被解释变量的方法对研究假设进行了稳健性检验,以确保结果的可靠性和结论的稳健性,从而为验证本文结论提供更全面的支持。

本文借鉴徐佳等(2020)构建绿色专利申请数量指标,其中包括绿色专利整体(EnvrPat),绿色发明型专利(EnvrInvPat)和绿色实用新型专利(EnvrUtyPat)三种,对上市企业当年申请的绿色专利数量进行取对数处理[9]。

对于影响机制变量,本文借鉴Peress(2010),Sun等(2023)选择勒纳指数(Lerner)来衡量市场竞争的水平[10-11]。Lerner表示行业的市场竞争程度,指数越大,行业垄断程度越高,市场竞争程度越低(回归时构建Lerner变量值为-Lerner)。

回归结果如下:

由表6第(1)-(3)列可以发现,在把原来的被解释变量企业绿色创新(EPInvest)分别替换为绿色专利整体(EnvrPat)、绿色发明型专利(EnvrInvPat)和绿色实用新型专利(EnvrUtyPat)之后,与碳市场价格的关系均显著为正,进一步支持了假设1。同时,HHI变量的系数均显著为正,验证了假设2。

由表6第(4)列发现,在把原来的被解释变量赫芬达尔指数(HHI)替换为勒纳指数(Lerner)之后,碳市场价格的系数依旧显著为正,进一步支持了假设2的成立,验证了本文结论的稳健性。

5 碳市场价格驱动企业绿色创新的对策研究

5.1 优化碳定价机制,引导企业绿色创新

碳交易价格对企业绿色创新具有显著正向影响,说明合理的碳价格水平可以激励企业增加对绿色技术的投入。因此,建议政府优化碳市场定价机制,完善碳配额分配方法,适当提升碳价格水平,增强价格信号对企业绿色创新的引导作用。

5.2 因业施策,提升行业适应碳市场能力

由于不同行业对碳市场价格的响应存在异质性。因此,对于农、林、牧、渔服务业、石油和天然气开采业等具有正向响应的行业,可加大碳市场支持力度,鼓励企业加大绿色创新投入;对于食品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业等具有负向响应的行业,需分析其负面影响的具体原因,并通过政策扶持、技术补贴或提供绿色金融支持,帮助这些行业企业适应碳市场环境。

5.3 健全市场监管,推动公平竞争

碳市场价格通过增强市场竞争促进企业绿色创新,表明竞争机制是碳市场发挥作用的重要途径。因此,政府应健全市场监管体系,破除行业壁垒,防止垄断行为,营造公平竞争的市场环境。同时,鼓励企业通过技术创新提升竞争力,从而实现绿色发展。

6 结语

综上所述,本文利用2008—2023年九大试点地区和全国两大国家级交易所的碳交易价格数据以及这些地区上市公司的财务数据,对碳市场价格与企业绿色创新进行实证研究。研究结果表明:碳交易价格对企业绿色创新具有正向影响作用,并且碳市场价格会通过增强市场竞争力来促进企业绿色创新。进一步探究异质性发现,碳市场价格对农、林、牧、渔服务业、石油和天然气开采业和其他制造业的企业绿色创新具有显著正相关的关系;而对食品制造业 、黑色金属冶炼及压延加工业和铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业的企业绿色创新水平具有负向关系。

参考文献

王怀明,陈龙,魏珈玮.碳市场促进了企业绿色创新吗: 基于“碳交易试点”政策的准自然实验[J].现代管理科学,2022 (4):33-42.

曹翔,苏馨儿.碳排放权交易试点政策是否促进了碳中和技术创新?[J].中国人口·资源与环境,2023,33(7):94-104.

罗良文,雷朱家华.中国碳市场政策的减污降碳协同效应[J].资源科学,2024,46(1):53-68.

周鹏,王嘉琪,王梅.碳排放权交易政策的微观效应探究: 基于企业绿色创新及异质性视角[J].中国石油大学学报(社会科学版),2023,39(5):19-33.

余兵,陈文府.碳交易价格对企业创新的影响机制研究: 基于试点地区面板数据[J].重庆文理学院学报(社会科学版),2023,42 (4):47-61.

倪鑫波.碳交易价格对企业绿色技术创新水平的影响研究[J].中国物价,2023(2):47-49+62.

宋清华,胡甜.碳排放权交易促进了制造业企业绿色技术创新吗?[J].金融发展评论,2023(7):17-34.

Cui, D., Ding, M., Han, Y., amp; Suardi, S. (2023). Regulation-induced financial constraints, carbon emission and corporate innovation: Evidence from China. Energy Economics, 127(B), 107081.

徐佳,崔静波.低碳城市和企业绿色技术创新[J].中国工业经济,2020(12):178-196.

PERESS, J. Product Market Competition, Insider Trading, and Stock Market Efficiency. The Journal of Finance, 2010, 65(1): 1-43.

Sun, N., et al. Does broadband infrastructure affect corporate mergers and acquisitions? Quasi-natural experimental evidence from China. International Review of Financial Analysis, 2023: 85.