摘 要:在人工智能浪潮的推动下,制造业生产方式发生了颠覆性变化,对劳动力市场产生深远影响。本文基于2006—2019年的省级面板数据,从国际和国内两个视角出发,深入探讨了制造业转移对就业总量的影响。研究发现,制造业国际国内转移均对就业总量产生积极影响;异质性分析表明,制造业FDI和国内制造业转移为东中西部地区提供了就业机会,而OFDI对中部地区就业的正向影响则不显著;同时,OFDI和国内转移对创新质量较低的地区的就业推动作用更强,FDI则在创新质量较高的地区产生的就业激励作用更大。机制检验结果显示,在人工智能的影响下,制造业国际国内转移存在“就业创造效应”,有利于增加就业总量。本文研究结论有助于缓解公众对“机器换人”可能带来的就业的担忧,为未来制造业的发展方向、方式及就业保障政策提供了有益启示。

关键词:产业转移;国内转移;国际转移;就业;工业机器人;FDI;OFDI

中图分类号:F240 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2025)04(a)--04

1 引言

自18世纪末起,世界已先后经历了四次全球产业转移,而从2010年左右开始的第五次产业转移至今仍处于“进行时”状态。国际产业转移是一个全球范围内生产关系的深刻调整过程[1],也是全球价值链不断变动的过程。在这个过程中,国际分工不断调整,世界各国“引进来”和“走出去”的步伐逐渐加快,制造业尤为如此。其间,美国政治人物先后喊出“制造业回归”“让美国再次伟大”等口号更是直接或间接促使大批制造业回归美国。同时,一些担忧和问题也随之而来:一方面,受外部冲击而“走出去”的产业是否会造成国内的“空心化”问题[2]?是否会引起大规模的结构性失业?而那些“引进来”的产业又是否能够弥补这一部分失业?另一方面,国内的老龄化程度不断加深,用工成本上升,随着人工智能的不断发展,全球工业机器人的使用范围不断扩大,使用成本不断降低,使用频率不断提高,“走出去”和“引进来”是否能够刺激国内产业技术升级,出现“机器换人”现象?这种“机器换人”现象会产生就业的替代效应还是“诱导式”的激励效应?

为此,本文从产业转移出发,考虑国际产业转移和国内产业转移两个视角,分析制造业转移对中国的就业形势会产生什么样的影响。国际产业转移既包括产业的“走出去”,又包括产业的“引进来”,因此本文从“引进来”和“走出去”双向视角分析国际产业转移的就业效应。

2 相关研究回顾

自世界第五次产业转移开始,大量学者分析了中国产业转移的起因、特征和效应,研究空间不仅涵盖跨境层面的产业转入和产业转出,还包括国内区域间的产业转移。当前关于产业转移效应的研究主要集中在产业转移对经济增长、技术进步、产业结构变化[3]、母国就业效应[4]、环境效应[5]及共生效应[6]这几个方面,尤其是国内区域间产业转移的相关效应方面。但关于产业转移的就业效应,学界并没有统一的结论,对不同区域和不同时间段的研究结果也不尽相同。

随着全球价值链的纵深发展和国内多种生产要素成本上升,中国制造业布局发生变化,必然对就业产生不可忽视的影响。目前,学者关于产业转移对就业效应持有两种观点。一种观点认为,在产业转移不会引起移入国资本投入变动及生产技术水平系数变动,只会影响移入国劳动力投入的情况下,高质量产业的引入能够产生“就业扩大效应”[7]。另一种观点认为,产业转移一方面将使转出国出现“产业空心化现象”,而这种空心化将使一批相关的从业人员失业,从而改变就业结构和数量。随着人工智能在制造业得到日益广泛的应用,这一变化进一步引起了国内劳动力市场的变动。

人工智能作为新技术在制造业得到日益广泛的应用,本文研究人工智能参与下对就业的影响,通过梳理现有文献可知,学界普遍认为技术进步对就业的影响可划分为正向的创造效应和负向的替代效应。 一方面,技术进步通过提供新的工作岗位[8],提高对高技能劳动力的需求(Autor,1998)[9]。作为人工智能技术在劳动力市场最具代表的应用,工业机器人已在制造业中大量投入使用,但现有关于工业机器人使用对劳动力市场影响的研究相对有限,其结论也不尽相同。工业机器人在制造业产业转移的就业效应中承担着什么样的角色?起着什么样的作用?这些问题在已有的研究中较少涉及。因此,本文在已有文献的基础上对以上问题做些许有益补充。

综上所述,已有的关于产业转移效应的分析较少将国际国内产业转移置于同一研究框架,因而存在一定的研究空间。此外,基于人工智能在制造业日益广泛的应用这一事实,还需要进一步考虑产业转移通过影响技术升级,特别是人工智能应用等方面,进而影响就业这一路径。

3 理论模型与数据

3.1 变量选取

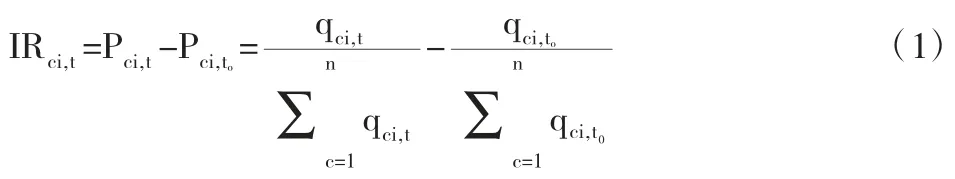

为从国内、国外两个视角全面刻画制造业转移状况,本文选取两类产业转移指标:国际制造业转移和国内制造业转移。资金是国际产业转移最直接的表现形式,使用加权处理后的对外直接投资(OFDI)和外商直接投资(FDI)表征制造业国际转移,国内产业转移部分则使用处理后的生产份额表示,具体处理方法如下:

国际转移OFDI:制造业对外直接投资规模,即体现“走出去”的部分产业转移。由于制造业OFDI的规模会随着地区制造业对经济贡献的增加而逐渐增加[10],因此,本文采用加权后的OFDI流量作为代理变量,权重由各省制造业对当地的经济贡献占比衡量,并对其做对数化处理,以消除异方差。

国际转移FDI:制造业实际使用外资规模,即体现“引进来”部分的产业转移。由于中国承接产业转入通常是以使用外资额的方式,因此,可以将承接地实际使用外资的数额作为地区承接制造业国际转移衡量指标。同样地,制造业对经济增长贡献越大的地区越容易受到外资的青睐,并且当地外商投资呈现“路径依赖”特征,从而进一步增加外资对当地的投资总额[11]。因此,本文同样采用加权后的FDI数额作为国际产业转移FDI的代理变量,处理方法同OFDI。

国内产业转移TRANS。首先,本文借鉴孙晓华等(2018)[12]的方法对行业份额进行加权处理,权重为地区经济规模在全国经济规模中的占比,以消除地区生产状况可能造成的干扰。其次,为了剔除通货膨胀对国内产业转移的影响,对产业产值进行价格平减,平减指数运用生产者价格指数。

控制变量:参考Cheng等(2019)[13]关于行业特征、机器人对就业的影响研究,在实证中加入以下变量控制行业特征:(1)制造业生产率(scrate),由经济发展理论可知,一定时期内,在总产出一定的情况下,劳动生产率越高,就业岗位越少,因此生产率与劳动力就业存在负向关系;(2)人力资本水平(human),用高等教育人数比例表示,从劳动力供给的角度衡量劳动力水平和素质,劳动力知识储备将会影响职业选择,因而会对就业结构和总量产生影响;(3)交通便利度(convenient),用人均道路面积表示。

3.2 数据来源

本文选取2006—2019年的省级数据,各省实际利用外资额和外商直接投资数据来源于《中国工业统计年鉴》和《中国对外直接投资公报》,工业机器人安装密度来源于国际机器人联盟(IFR),为了与本文的省份研究相匹配,本文借鉴Bartik工具变量法将行业数据转化为省级面板数据。

4 实证结果分析

4.1 产业转移对就业总量的影响分析

本文采用基于省份、年份两个维度下的制造业数据,选取中国30个省(因相关数据缺失,不包括西藏自治区)作为研究对象,并采用面板模型以检验国内外产业转移对制造业就业规模的影响,模型设定如下:

employmentc,t=α0+β1lnOFDIc,t+β2lnFDIc,t+β3lnTransc,t+β4human+β5scratec,t+β6convenientc,t+εc,t(1)

其中,employmentc,t为c省t时期的就业总量,lnOFDI、lnFDI和lnTrans分别为制造业国际转移OFDI、制造业国际转移FDI和制造业国内转移,并加入控制变量制造业生产率(scrate)、人力资本水平(human)和交通便利度(convenient)。

运用stata软件计算的回归模型结果为:

employmentc,t=4.661+0.044lnOFDI+0.035lnFDI+0.016lnTrans+1.704human-0.360scrate+0.003convenient(2)

结果显示,核心解释变量系数OFDI和FDI显著为正,这说明国际产业转移对制造业的就业规模总体呈现激励效应,国内产业转移显著为正,这表示国内产业转移有助于扩大制造业的就业规模。从系数大小来看,OFDI的刺激作用强于FDI,而国际产业转移FDI的就业创造能力又高于国内产业转移,这可能与各类产业转移对就业的影响渠道不同有关。

4.2 异质性分析

4.2.1 区分三大经济带

通过前文的分析可以看出,无论是实际利用外资额,还是对外直接投资对于就业影响的差异都源于产业转移方向的不同。实际上,产业转移一般分为产业转入和产业转出。不同地区的经济发展状况不同,产业转移的主要行业、方向和强度也并不相同。中国区域经济发展不平衡的问题长期存在,因此,本文将东中西部三大经济带作为异质性分析的坐标原点,分析不同经济带的异质性。

回归结果如表1列(1)—列(3)所示。总体而言,无论是FDI还是国内转移对东中西部地区的就业总量都能产生正向作用,但OFDI在东中西部地区的就业效应存在显著性差异,具体来说,OFDI只会显著拉高东西部地区的就业总量。

4.2.2 区分省份创新质量

创新具有投资回报期长、高成本和高风险的特点,因此,政府提供的资金支持、税收补贴及区域的创新环境都能够激励企业进行创新活动,刺激企业积极研发和采用新技术。国内已有大量学者通过实证分析论证了这种积极作用,认为各地创新质量呈现出“南强北弱”和“南快北慢”的特征,影响当地企业新技术的开发和使用,如工业机器人等(杨骞和刘鑫鹏,2021)[14]。考虑到这一特征,本文将进一步分析不同省份创新质量对就业影响是否存在异质性。

本文分别对不同组进行回归分析,回归结果如表1列(4)—列(6)所示。由回归结果可知,不同创新质量的地区在参与国际国内产业转移的过程中,都能够在就业总量方面有不同程度的受益,低创新质量的地区从OFDI和国内产业转移中提高的就业率最多,而FDI对高创新质量地区的就业正向影响最大。

4.3 机制分析

随着国际贸易内容的逐渐扩展及人工智能的不断发展,关于国际贸易与技术进步关系的讨论不断更新。包括机器人在内的人工智能的广泛应用对全球经济社会多方面的发展产生了深刻影响,国际机器人联盟的统计报告指出,工业机器人在产业中日益广泛的应用,将引起多方面的连锁反应,其中也包括对就业市场的影响[15]。由于机器人的使用更多是国际产业转移的“学习效应”带来的,因此,本文主要考察国际产业转移通过工业机器人安装密度对就业的间接影响。

为了考察国际产业转移OFDI对工业机器人安装密度的影响,进而判断对就业总量的影响,加入交互项lnOFDI× Bartik进行考察;同样地,加入交互项lnFDI×Bartik考察实际利用外资额通过工业机器人安装密度对就业的影响。从回归结果可以看出,在99%的置信水平下,交互项lnOFDI×Bartik、交互项lnFDI×Bartik、交互项TRANS× Bartik系数均显著为正,但系数值不大,分别为0.0066、0.0055和0.0105,说明无论是对外直接投资、外商实际投资还是国内产业转移,在工业机器人的参与下均对就业产生正向的促进作用。工业机器人作为一种先进的生产和管理技术,有利于增强企业的技术水平,并且工业机器人的规模经济优势有助于企业提高效率,占据更大的市场份额,提升企业破除贸易壁垒的能力。从OFDI角度来看,向发达地区的技术寻求型对外直接投资能够学习国外先进的技术和管理经验,并增加国内企业的研发支出,带动国外先进技术在本国的运用,而且中国工业机器人的所有权也有助于企业进一步跨越发达国家的技术壁垒,获取对外直接投资创造的逆向技术溢出效应,降低边际成本,创造出新的岗位,提高劳动力需求,拉动就业。对落后于本国的对外直接投资则能够化解过剩产能,预留空间优化产业结构,加大科技投入,提升整体生产率,扩大就业。从FDI角度来看,国外高水平企业的外商直接投资不仅会引起国内同行业间的竞争,促使企业寻求先进技术提高生产率,还会进一步诱导下游企业的设备升级和人才配备,刺激上游企业升级技术提高产品增加值。在这一过程中会催生出新业态新模式,衍生出相应的劳动力需求,产生就业扩散效应。从国内产业转移角度看,作为产业转出地的地区可以通过挪开夕阳产业的方式为服务业或高新技术产业腾出空间,提升对高技能劳动力的需求,出现高技能劳动力的“就业升级”现象,具体表现在工资上涨、就业率上升,作为转入地的地区,资本和技术逐渐在转入地集聚,加速转入地的工业化和城镇化进程,并且为了弥补与转出地之间的差距,开展大规模的、系统的技术研究,为劳动力创造更多的就业机会。

5 结论与政策启示

5.1 研究结论

在现有研究的基础上,本文采用2006—2019年的省级面板数据,利用柯布—道格拉斯生产函数,探究了人工智能影响下国际国内产业转移的就业效应,得到的核心结论如下:

首先,从整体情况来看,制造业转移会产生“就业创造效应”。具体而言,OFDI的创造效应大于FDI,也大于国内转移。其次,从异质性分析来看,国际制造业转移在不同区域的就业效应存在差异。具体而言,FDI和国内制造业转移能够拉高中东西部地区的就业总量,而国际制造业转移FDI对中部地区就业的正向影响不显著;区分省份创新质量的基础上,FDI在创新质量高的区域就业创造效应最大,OFDI和国内产业转移对低创新质量地区的就业促进作用最强。最后,从机制分析来看,在人工智能的影响下,无论是OFDI、FDI还是国内产业转移均能显著提升就业总量。

5.2 政策启示

基于上述结论,本文对着力改善制造业就业情况和产业转移发展水平提出如下几方面的建议:

首先,坚持适度的对外开放。本文研究发现,国际国内制造业转移对就业起到了显著的积极影响,因此要利用好国际国内两个市场。但本文研究同样发现,对外开放程度在一个适度的区间对就业的促进作用最强,考虑到这一因素,对外开放需要“适度”。在提高外资额利用效率的同时,分阶段、有步骤地完善对外直接投资的海外布局,有选择性地选择资金投放领域和区域,重视实际利用外资额和对外直接投资的质量,积极引导资金流向关键领域,为后期国内制造业产业链的完善和国际分工地位的提升打下坚实基础。

其次,加快向工业智能化转变。本文研究发现,工业机器人的使用能够释放制造业转移对就业的促进作用。同时,随着智能化时代的快速发展及中国人口红利的逐渐消失,低廉的劳动力成本不能再作为一个地区长期发展的核心竞争优势,政府应从一味重视成本的旧思想中挣脱出来,大力向工业智能化方向转变,推行落实相应政策,提升区域创新质量,改善企业创新环境,加强产业数字化融合,借助人工智能推动制造业高质量发展。

再次,不断健全数字化人才培训体系。为适应人工智能等数字化经济转型发展,各级政府应加强对劳动力数字化技能的培养,适应劳动力市场对数字化人才的新要求,构建高质量、多层次的人才结构,扩大各类教育规模,从而夯实产业数字化基础,实现制造业转型升级。

从次,积极培育产业新动能。为提升企业的国际竞争力和有效应对风险的能力,我国应不断培育新动能,东西部地区的各级政府应积极寻求新的产业增长点,充分结合及发挥各地优势,加快数字化与实体贸易融合,鼓励企业制定前瞻性的数字化战略,以创新驱动当地产业跨越式发展。

最后,加快完善基础设施建设。在完善传统基础设施建设的同时,加强新型信息基础设施建设,提高区域间的运输通达度,借助便捷快速的交通和通讯方式加速区域间各生产要素自由流动,破除区域间可能存在的制度壁垒,充分发挥产业转移在区域间的溢出效应,促进中国经济又好又快发展。

参考文献

Carvalho V M. From micro to macro via production networks[J]. Journal of Economic Perspectives, 2014, 28(4): 23-48.

闫冰倩, 田开兰. 全球价值链分工下产业布局演变对中国增加值和就业的影响研究[J]. 中国工业经济, 2020(12): 121-139.

周伟. 京津冀产业转移效应研究: 基于河北技术溢出、产业集聚和产业升级视角[J]. 河北学刊, 2018, 38(6): 172-179.

吴淑娟, 吴海民. 产业海外转移对母国就业空间转移和产业转移效应研究[J]. 经济体制改革, 2018, 208(1): 101-108.

魏玮, 毕超. 环境规制、区际产业转移与污染避难所效应: 基于省级面板Poisson模型的实证分析[J]. 山西财经大学学报, 2011, 33(8): 69-75.

刘友金, 周健, 曾小明. 中国与“一带一路”沿线国家产业转移的互惠共生效应研究[J]. 中国工业经济, 2023, 419(2): 55-73.

严薇, 赵宏宇, 夏恩君. 国际产业转移效应影响因素分析及理论模型构建[J]. 商业时代, 2009, 469(30): 99-100.

张车伟, 王博雅, 高文书. 创新经济对就业的冲击与应对研究[J]. 中国人口科学, 2017(5): 2-11+126.

AUTOR D H, KRUEGER A B, KATZ L F. Computing inequality: have computers changed the labor market[J]. Quarterly Journal of Economics, 1998, 113(4): 1169-1213.

聂飞, 刘海云. 中国对外直接投资的国内区域制造业转移效应实证研究[J]. 产经评论, 2016, 7(5): 30-40.

韩剑, 潘沁, 徐康宁. 外商直接投资地区集聚效应的实证研究[J]. 国际贸易问题, 2005(3): 100-105.

孙晓华, 郭旭, 王昀. 产业转移、要素集聚与地区经济发展[J]. 管理世界, 2018, 34(5): 47-62+179-180.

Cheng H, Jia R, Li D, et al. The rise of robots in China[J]. Journal of Economic Perspectives, 2019, 33(2): 71-88.

杨骞, 刘鑫鹏. 中国区域创新效率的南北差异格局: 2001—2016[J]. 中国软科学, 2021, 372(12): 92-100+128.

程虹, 陈文津, 李唐. 机器人在中国: 现状、未来与影响: 来自中国企业—劳动力匹配调查(CEES)的经验证据[J]. 宏观质量研究, 2018, 6(3): 1-21.