【摘要】过度的盈余管理不仅会误导投资者的决策,也不利于资本市场的健康发展。本文以2010~2022年我国沪深A股上市公司数据为样本,研究盈余管理对企业价值的影响。研究结果表明,盈余管理程度与企业价值显著正相关,杠杆率在两者的关系中起部分中介作用,且表现为遮掩效应。进一步研究发现:非国有企业盈余管理对杠杆率的正向影响作用更强,而国有企业杠杆率在盈余管理与企业价值的关系中所发挥的遮掩效应更为显著;盈余管理也可通过提高企业营业收入增长率的途径促进企业价值的提升,但营业收入增长率的中介作用并未表现为遮掩效应;分析师关注度作为外部因素可以显著抑制企业通过盈余管理提升自身价值的程度。相关结论对加强上市公司监管、完善资本市场制度等具有一定的启发意义。

【关键词】盈余管理;企业价值;杠杆率;遮掩效应

【中图分类号】F270.7"""【文献标识码】A"""【文章编号】1004-0994(2025)01-0041-7

【基金项目】国家自然科学基金面上项目(项目编号:72172119);陕西理工大学科研项目(项目编号:SLGSKXM2408)

【作者单位】1.陕西理工大学经济管理与法学学院,陕西汉中723001;2.西安交通大学管理学院,西安710048

一、引言

盈余管理是指企业管理人员为了获得私人利益或影响利益相关者的决策,在不违背会计准则的前提下运用职业判断有目的地干预财务报告或规划交易,以达到期望报告收益水平的过程。2022年4月,习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二十五次会议上强调,要严肃财经纪律,维护财经秩序,健全财会监督机制。2023年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强财会监督工作的意见》,其中要求加强对上市公司等主体财务、会计行为的监督,依法严厉打击滥用会计准则等行为,持续提升会计信息质量。虽然盈余管理是在遵循会计准则的前提下对准则弹性的运用或对交易、事项时间安排的调整,但盈余管理并不是真正的增值行为,如果这种行为使投资者对企业价值判断偏于乐观,进而产生促进企业价值提升的效应,则将不仅有损投资者的利益,也不利于资本市场的健康运行。因此,盈余管理是一种虽不违法但不利于维护财经秩序的“灰色”的企业自利行为。

已有文献中研究盈余管理动机或影响因素的较多,而关注盈余管理经济后果的相对较少。从盈余管理经济后果研究文献来看,学者们一般从盈余管理对信贷期限(温军和杨荻,2022)、银行风险承担水平(顾海峰和张盈盈,2023)、企业绿色创新产出(郭祥和陈富永,2023;乔金杰和唐霞,2023;洪攀和刘兴华,2023)、审计师风险(李芳等,2023)、政府补贴绩效(严若森等,2023)、资本成本或融资效率(高玥和杨毅,2023)等方面的影响展开。这些文献中有关盈余管理价值效应的研究偏少,研究结论也存在差异。部分研究发现盈余管理与企业价值正相关,如:宁亚平(2005)认为,存在盈余管理的会计信息更有助于投资者了解企业的潜在价值,从而正向影响企业价值;罗永明等(2016)通过对我国A股上市公司数据进行分析发现,在我国会计准则与国际财务报告准则趋同背景下,应计盈余管理会对企业价值产生正向影响。部分研究则得出了盈余管理与企业价值负相关的结论,如:张翠波(2001)发现,盈余管理行为会使投资者认为企业收益质量和未来收益持续性较低、不确定性较高,从而低估企业的价值;Chen等(2023)通过对1991~2017年美国酒店公司的研究发现,盈余管理与公司价值负相关。还有一些研究在区分不同目的或类别的盈余管理后,也得出了不同的结论,如:张斌成等(2013)研究发现,基于风险规避、借助金融衍生品进行的盈余管理与企业价值正相关,而基于操纵性应计项目的盈余管理与企业价值负相关。基于此,本文将着眼于讨论盈余管理与企业价值的关系以及杠杆率在两者关系中所起的中介作用,对盈余管理影响企业价值的作用机制进行研究。

本文一方面提出并检验了杠杆率在盈余管理与企业价值的关系中所起的遮掩作用,拓展了盈余管理对企业价值作用途径的研究,为解释已有研究结论为什么存在差异提供了新的思路,也为更全面地认识盈余管理与企业价值之间的直接关系及间接关系提供了进一步的经验证据。另一方面从杠杆率和企业价值两个角度拓展了盈余管理经济后果的相关研究,检验了盈余管理这一“灰色”行为正向影响企业价值的直接正面效果和通过杠杆率负向影响企业价值的间接负面作用,为更全面地了解盈余管理对杠杆率和企业价值的影响方向及影响程度提供了经验证据,也为资本市场错误定价的相关研究提供了补充资料。

二、文献回顾与研究假设

(一)盈余管理与企业价值

根据盈余管理动机的信息观,企业管理层存在为缓解信息不对称而通过盈余管理向外界传递企业业绩以及未来发展状况的内部信息的动机(Holthausen,1990)。在信息传递动机下,企业管理者利用准则弹性进行的盈余管理会提升会计信息的相关性与可靠性,从而提高会计信息预测企业价值的有用性和反映真实性(Badertscher等,2012),在控制非操纵性应计盈余的情况下,操纵性应计盈余与企业股票累计超额收益率显著正相关,说明盈余管理可以传递与企业价值有关的信息,具有额外的信息含量。基于信息传递动机,盈余管理与企业价值的关系具体可分为以下两个方面。

其一,盈余管理与其他积极信号之间可以相互增信,共同向外传递增强的正面信息,促进企业价值提升。以企业的股票分割为例,股票分割前的盈余管理可以强化股票分割所传递的利好信息,而股票分割又提升了存在盈余管理的会计信息的可信度,因此两者结合起来会被解读为管理者对企业未来前景的乐观预期,从而导致投资者对企业未来价值的估计增加(Louis和Robinson,2005)。又如,迎合投资者非理性需求的较高水平的现金股利支付会提升应计盈余管理程度,应计盈余管理又会反过来提高投资者对企业未来现金股利支付的预期,两者共同作用则可以达到提升企业估值、维持股价的目的(吕纤和罗琦,2019)。此外,盈余管理和投资者乐观情绪也存在相互作用,投资者乐观情绪会增强管理者通过盈余管理迎合投资者需求的动机,盈余管理也会强化投资者的乐观情绪,两者相互增信则会达到提高企业估值、进而维持或推高股价的效果(罗琦等,2021)。

其二,盈余管理可以传递企业未来盈利能力、现金流等相关信息,并提高应计项目的未来现金流预测能力,最终提高企业价值。一方面,盈余管理可以传递出企业具有较强的可持续发展能力等影响企业未来业绩判断的正面信息,从而与企业未来收益和现金流正相关(Bowen等,2008)。当企业为迎合投资者需求实施向上盈余管理而传递正面信息时,能够达到降低权益资本成本的效果(汤晓冬和陈少华,2021),且较好的业绩和现金流预期也会传递企业未来具有较强还款能力和较低风险水平的信号,从而降低企业的债务融资成本和权益资本成本,最终提升企业价值。另一方面,基于信息传递动机的盈余管理具有较强的现金流预测能力。相比出于机会主义披露的企业而言,基于信息传递动机披露的企业财务报告中的操纵性应计项目更能预测未来经营性现金流(Badertscher等,2012),而拥有自利型管理者的企业比拥有非自利型管理者的企业报告的操纵性应计项目更具预测性,这种差异在信息传递动机较强的情况下更加明显(Lail和Martin,2017)。

综上,基于信息传递动机的盈余管理可以达到与其他积极信号相互增信,传递关于企业未来盈利能力和现金流等的正向信息、提高应计项目的未来现金流预测能力等方面的目的,从而促进企业价值的提升。由此,本文提出以下假设:

H1:盈余管理会提升企业价值。

(二)盈余管理与杠杆率

首先,盈余管理会误导债权人的决策。会计信息是债权人决策的重要参考依据,会计信息的决策有用性对于债权人制定合理的条款、确定还款方式、对债务人资金使用情况进行有效监控以及保障债务契约的顺利执行都具有重要意义。但盈余管理会损害会计信息的债务契约决策有用性、干扰债权人的信贷决策或债券购买行为,进而使债权人或债券投资者做出信息风险和违约风险较高的决策(温军和杨荻,2022)。企业在进行负债融资前,存在通过盈余管理改善其财务状况以符合银行的借款要求或债券投资者风险预期的动机。信用评级机构依赖债券发行人的会计信息且重视信用评级的稳定性和准确性,企业为取得较高的信用评级以降低债务资本成本,一般会在债券发行前或在后续年度有较高的信贷需求时,提前进行向上的盈余管理,但债权人往往并不能及时看穿企业提供的会计信息背后是否存在盈余管理行为(路军伟和刘瑶瑶,2020)。此外,企业在向银行借款前进行向上盈余管理的程度较高时,更能获取较大的信贷金额。因此,盈余管理会产生干扰债权人决策和损害会计信息的债务契约决策有用性的作用,从而企业可达到降低债务融资成本和债务融资难度的目的。

其次,盈余管理会增加企业的超额负债。超额负债不利于企业的高质量发展,而盈余管理则会促进企业超额负债的形成。基于代理问题,企业存在因过度追求股东价值最大化而进行过度借贷的动机。此外,管理层也一般会在企业的负债比例达到目标值后,为满足增加自由现金流等需求而选择继续进行债务融资,从而形成超额负债。因此企业在取得正常经营所需借款后,还普遍存在通过盈余管理获取超额借款的行为,在企业杠杆率达到目标值后,仍通过盈余管理使自身经营业绩满足银行等债权人的要求,从而获取超额负债。

综上,盈余管理会损害企业会计信息的债务契约决策有用性并增加企业的超额负债,从而提高企业杠杆率。由此,本文提出以下假设:

H2:盈余管理会提升企业杠杆率。

(三)盈余管理、杠杆率与企业价值

过多的负债不仅会使企业的财务风险增加,也会给企业带来较大的还款压力。当企业无法按时偿还到期债务时,可能会面临破产的风险,严重损害企业价值。且杠杆率的上升也会加剧企业与债权人之间的利益冲突,从而影响企业价值的提升。我国经济环境在发展阶段、政策环境、市场结构、金融体系、投资机会等方面均与其他国家尤其是发达国家存在差异,虽然国外较多研究发现杠杆率与企业价值正相关,但以我国上市公司为样本的实证研究却大多得出了相反的结论,即杠杆率与企业价值存在显著的负相关关系(朱艳丽等,2019)。因此,如果盈余管理与企业价值正相关,那么盈余管理对企业价值的直接正面影响就会被盈余管理通过影响杠杆率进而影响企业价值的间接负面效应所遮掩,杠杆率的中介作用则表现为遮掩效应。由此,本文提出以下假设:

H3:杠杆率在盈余管理与企业价值的关系中发挥中介作用。

三、研究设计

(一)样本选择和数据来源

本文以2010~2022年我国沪深A股上市公司为初始研究样本,剔除金融行业和上市状态、财务指标异常的数据,剔除截至当年12月31日IPO不满1年的企业和主要变量连续三年缺失的样本,对个别年度缺失的数据通过查找年报的方式进行补充。经过以上处理后,最终共获得22486个观测值。本文还对所有连续变量进行了上下1%的缩尾处理。原始数据均来自国泰安数据库,相关企业年报数据主要来自中国证监会指定的公开披露网站。

(二)变量说明

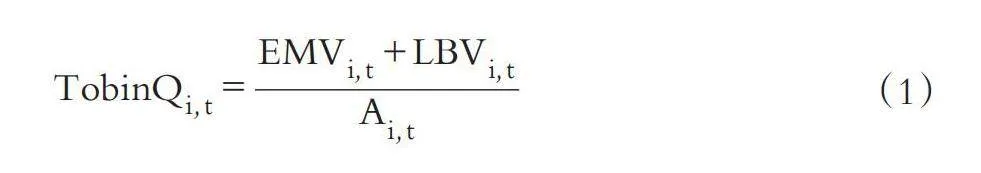

1.被解释变量:企业价值(TobinQ)。使用托宾Q值衡量企业价值。托宾Q值一般用上市公司市场价值与其资产重置成本的比率表示,但考虑到我国上市公司资产的重置成本数据较难获取,本文借鉴现有研究的做法,以总资产的账面价值代替重置成本。具体计算方法见式(1)。

[TobinQi,t=EMVi,t+LBVi,tAi,t](1)

其中,EMV代表上市公司年末优先股和普通股的市场价值之和,LBV代表上市公司年末合并报表中总负债的账面价值,A代表上市公司年末合并报表中总资产的账面价值。

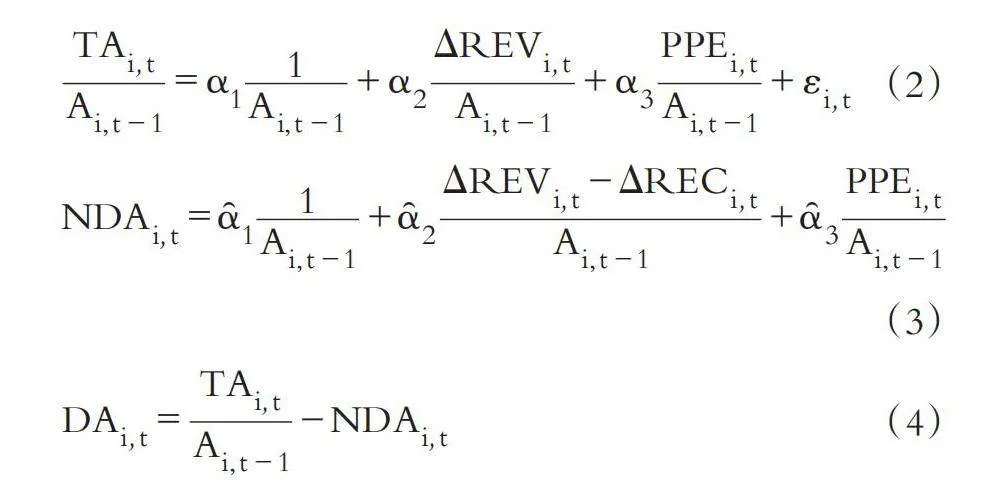

2.解释变量:盈余管理程度(ADA)。基于修正的琼斯模型估计企业的盈余管理程度,具体计算过程如下:

其中:A的含义同式(1);TA为总应计盈余金额;ΔREV为企业本年营业收入相比上年营业收入的变动额;PPE为企业年末固定资产原值;NDA为非操纵性应计盈余金额,由式(2)分年度、分行业回归后的系数α1、α2、α3代入式(3)计算得出;ΔREC为企业应收账款变动额,等于当年年末应收账款余额减去年初应收账款余额;DA为操纵性应计盈余金额,是总应计盈余与非操纵性应计盈余的差额,即式(2)的残差。借鉴王海林和常正伟(2023)的做法,本文使用DA的绝对值衡量企业的盈余管理程度,用ADA表示。

3.中介变量:杠杆率(Lev)。以资产负债率衡量企业的杠杆率,具体计算方法为企业年末总负债与年末总资产的比值,其中总负债与总资产均为年末合并报表数据。

4.控制变量。借鉴与本研究相关的已有文献的做法,选取企业上市年龄(Age)、企业规模(Size)、总资产收益率(ROA)、股权集中度(Top1)、股权制衡度(EBD)和机构持股比例(INR)作为控制变量。同时还控制了年度(Year)和行业(Ind)固定效应。

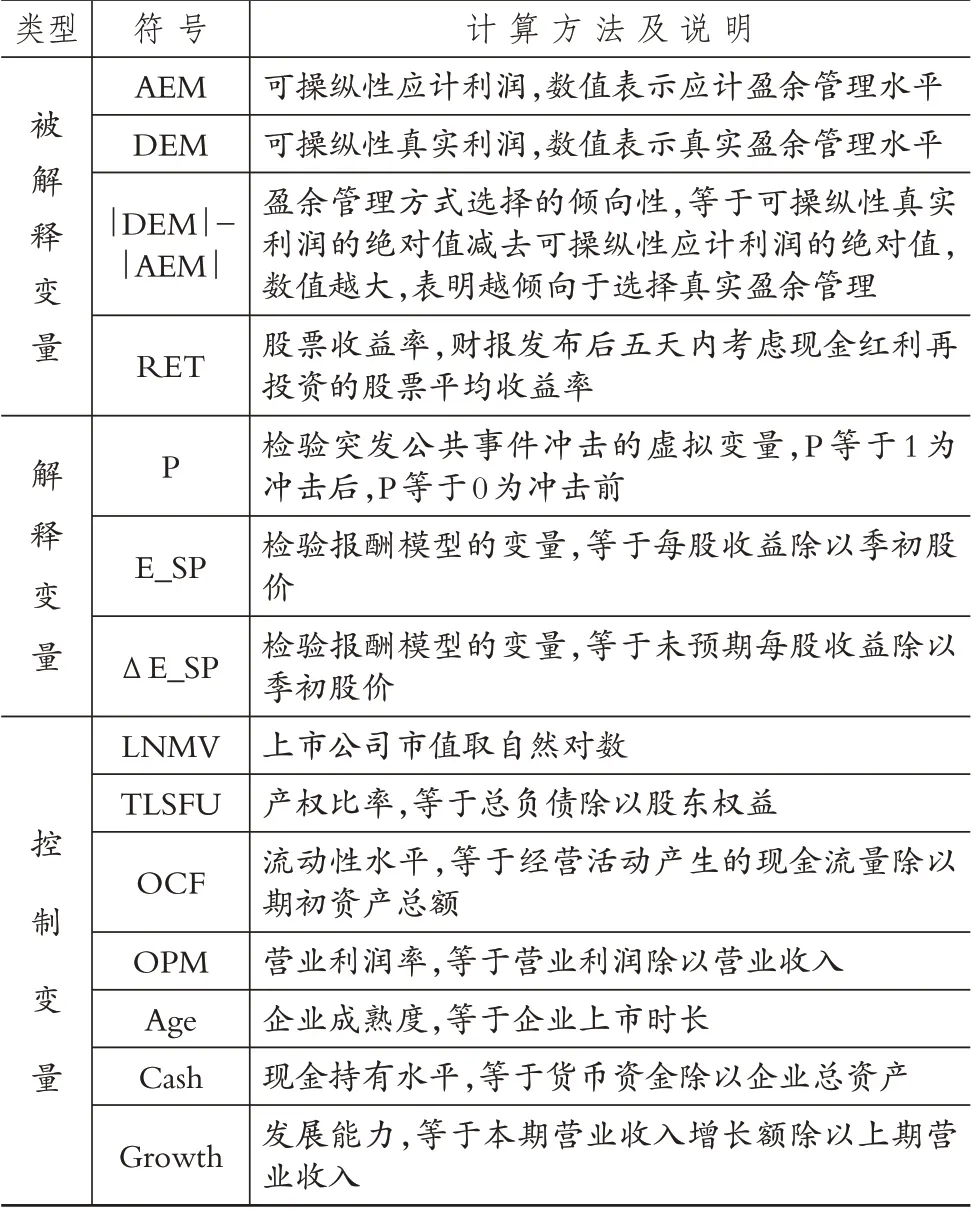

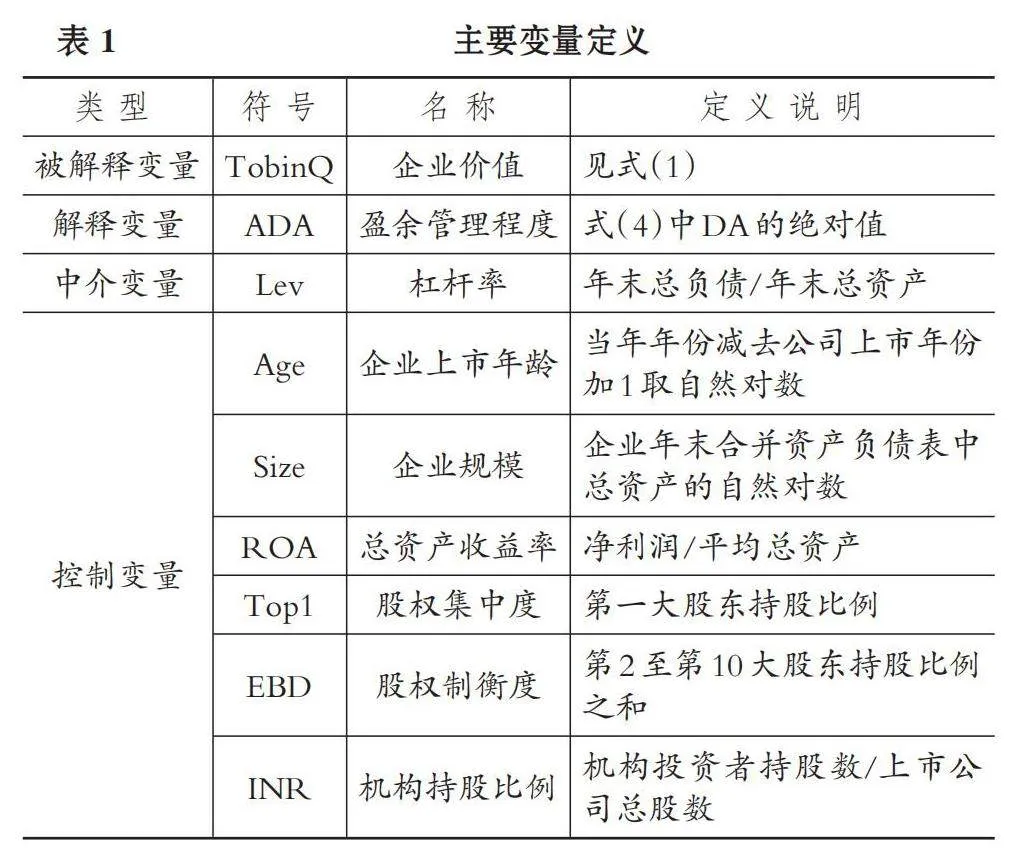

本文主要变量定义具体如表1所示。

(三)模型构建

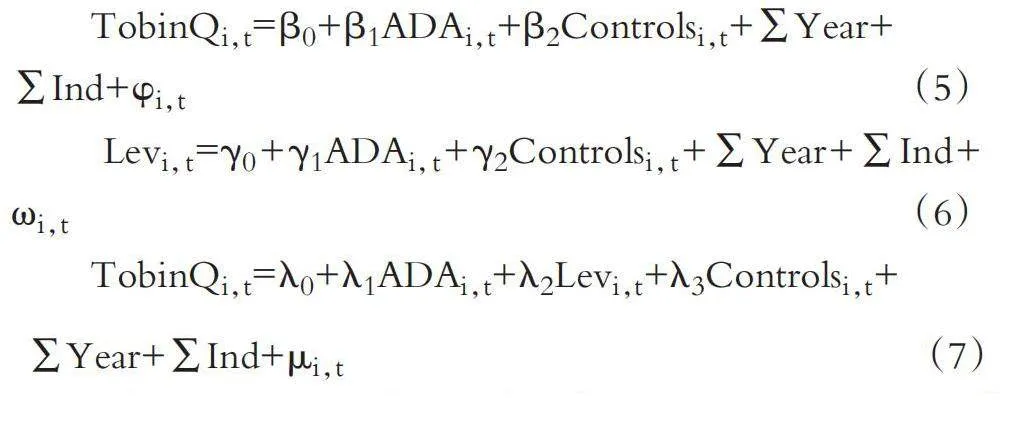

本文构建解释变量(ADA)与被解释变量(TobinQ)间关系的主效应回归模型如式(5)所示,用于检验H1;为检验H2和H3,进一步构建中介效应回归模型如式(6)和式(7)所示。

TobinQi,t=β0+β1ADAi,t+β2Controlsi,t+∑Year+

∑Ind+φi,t(5)

Levi,t=γ0+γ1ADAi,t+γ2Controlsi,t+∑Year+∑Ind+ωi,t(6)

TobinQi,t=λ0+λ1ADAi,t+λ2Levi,t+λ3Controlsi,t+

∑Year+∑Ind+μi,t(7)

其中,Controls代表所有控制变量,Year和Ind分别表示年度和行业固定效应,φ、ω和μ为随机误差项,其他变量的含义见表1。

四、实证结果分析

(一)描述性统计和相关性分析

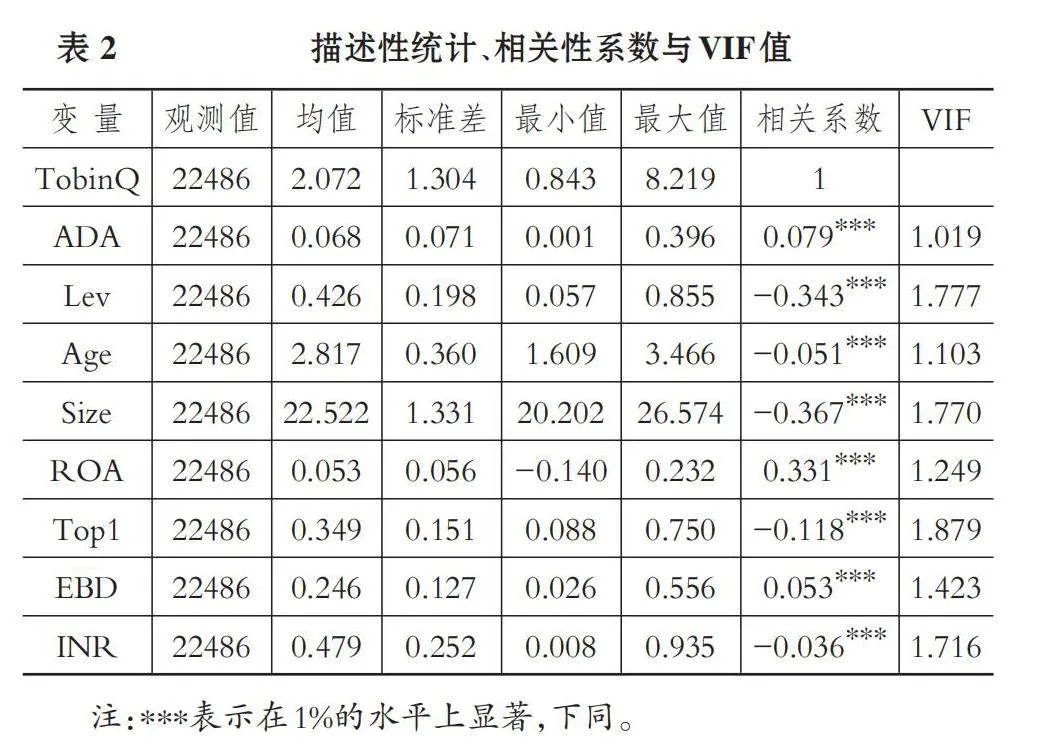

主要变量的描述性统计、相关性系数等结果如表2所示。企业价值(TobinQ)的最大值为8.219,最小值为0.843,标准差为1.304,说明所选样本企业价值差异较大,可充分检验盈余管理对其产生的影响。盈余管理程度(ADA)的均值为0.068,标准差为0.071,最大值和最小值分别为0.396和0.001,反映出样本企业盈余管理程度分布较为集中,且大部分企业的盈余管理程度较低。杠杆率(Lev)的均值为0.426,标准差为0.198,最大值和最小值分别为0.855和0.057,显示样本企业杠杆率分布的离散程度较低,多数集中在平均值附近。ADA与TobinQ的相关系数为0.079,在1%的水平上显著,初步验证了H1。此外,VIF的最小值和最大值分别为1.019和1.879,说明样本数据不存在严重的多重共线性问题。

(二)盈余管理对企业价值的影响

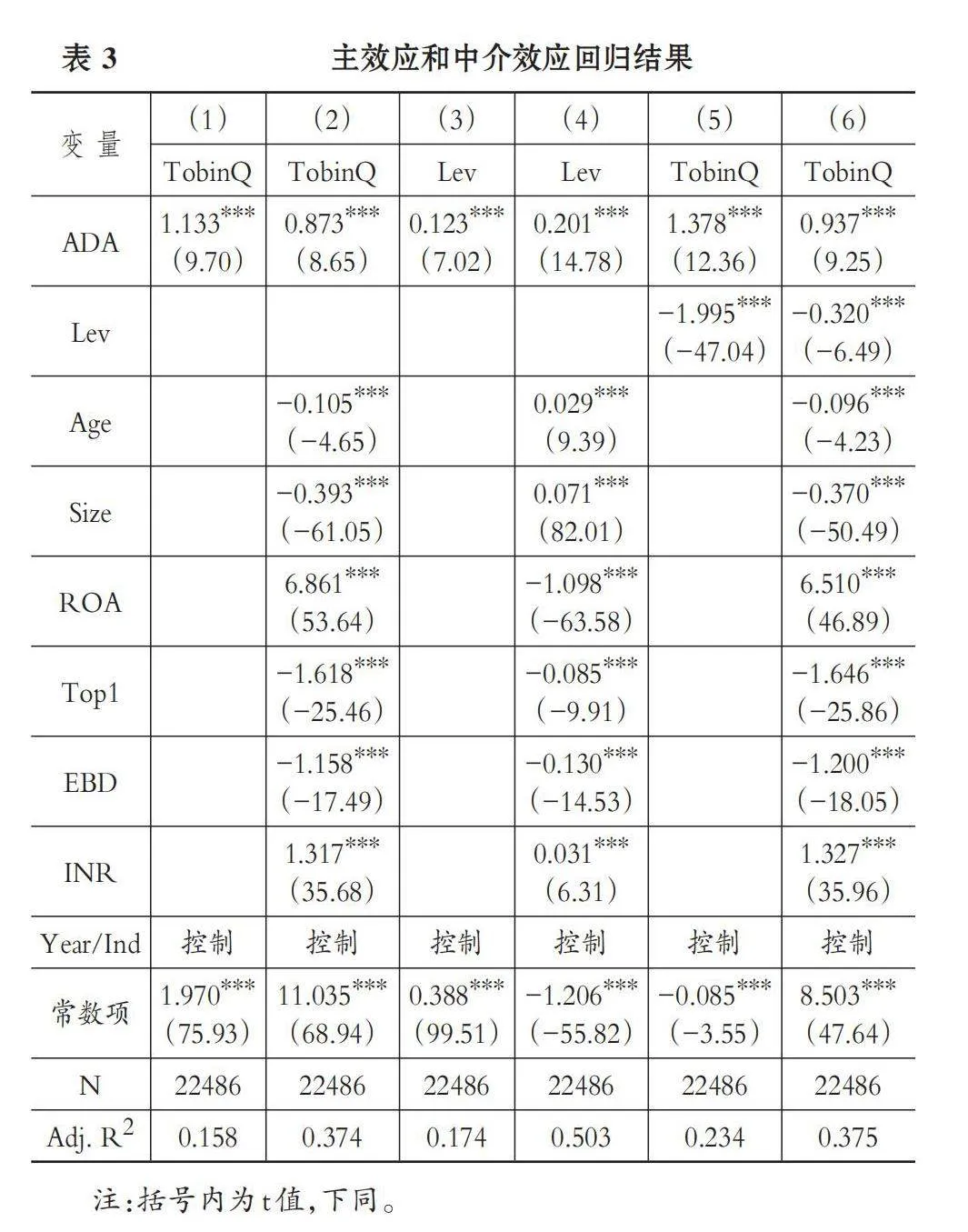

根据主效应回归模型(5),添加控制变量前后的回归结果分别见表3列(1)和列(2)。可以看出,添加控制变量前盈余管理程度(ADA)的回归系数为1.133,添加控制变量后盈余管理程度(ADA)的回归系数为0.873,都在1%的水平上显著,验证了企业通过盈余管理能够达到提升价值的正向经济后果,H1得到支持。此外,列(2)中控制变量的回归系数均在1%的水平上显著,说明本文所选择的控制变量是有效的。根据该回归结果,信息使用者和监管方需认识到,在促进企业价值提升的因素中,除持续的盈利能力等能够促进企业长远发展的因素外,还可能存在盈余管理这种“短视”行为。

(三)杠杆率的遮掩效应

基于模型(6)和模型(7)的中介效应回归结果见表3列(3)~列(6)。从列(3)和列(4)来看,盈余管理程度(ADA)对杠杆率(Lev)的回归系数均在1%的水平上显著为正,验证了H2。列(5)和列(6)的回归结果显示,盈余管理程度(ADA)的系数均显著为正,杠杆率(Lev)的系数均显著为负。结合前述回归结果,可以判断杠杆率在盈余管理和企业价值关系中的中介作用显著,支持了H3。对具体回归系数进行进一步分析,发现列(4)中ADA的系数(0.201)与列(6)中Lev的系数(-0.320)相乘后的符号(为负),与列(6)中ADA的系数(0.937)符号相反,这说明杠杆率的中介作用表现为遮掩效应。以上结果表明,盈余管理虽然对企业价值具有正面影响,但其也会通过提高企业杠杆率而产生降低企业价值的作用,即盈余管理对企业价值的直接正面影响被盈余管理通过杠杆率降低企业价值的间接负面效应所遮掩。

(四)稳健性检验

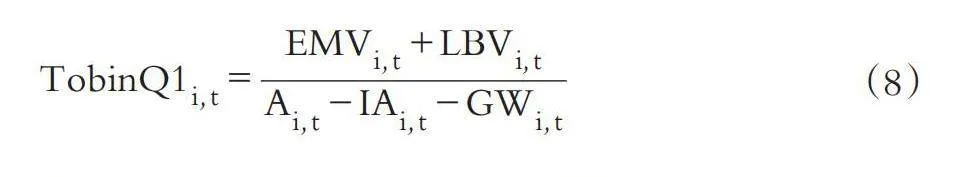

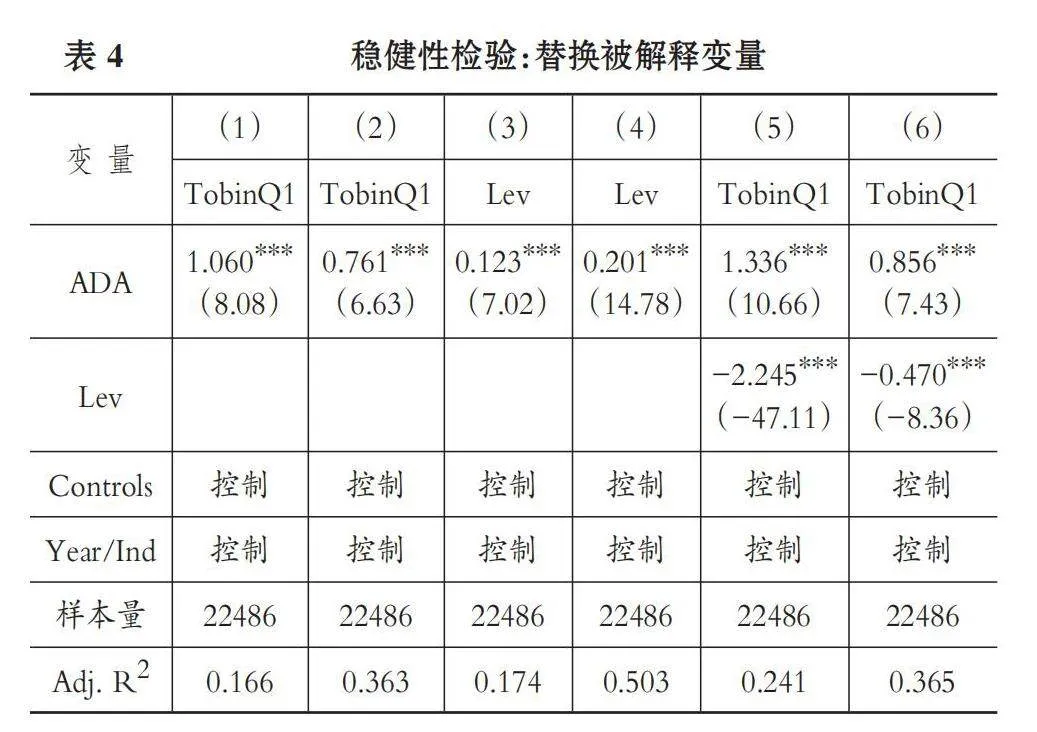

1.替换被解释变量。基于无形资产的高风险性和商誉不可单独计量的特点,换用上市公司市场价值与总资产扣除无形资产和商誉后的有形资产的比值作为衡量企业价值(TobinQ1)的指标。具体计算公式如下:

[TobinQ1i,t=EMVi,t+LBVi,tAi,t-IAi,t-GWi,t](8)

其中,EMV、LBV和A的含义同式(1),IA为企业年末合并资产负债表中无形资产的账面价值,GW为商誉的账面价值。

替换被解释变量后的回归结果如表4所示。可以看出,在替换被解释变量后,盈余管理与企业价值间关系的直接效应以及盈余管理通过杠杆率影响企业价值的间接效应,与表3中的回归结果相比均未发生改变。且列(4)中ADA的系数与列(6)中Lev的系数相乘后的符号(为负)与列(6)中ADA的系数符号(为正)仍旧相反,可见杠杆率在盈余管理与企业价值的关系中依然表现出遮掩效应。上述结果与基准回归结果一致,证明本文结论具有稳健性。

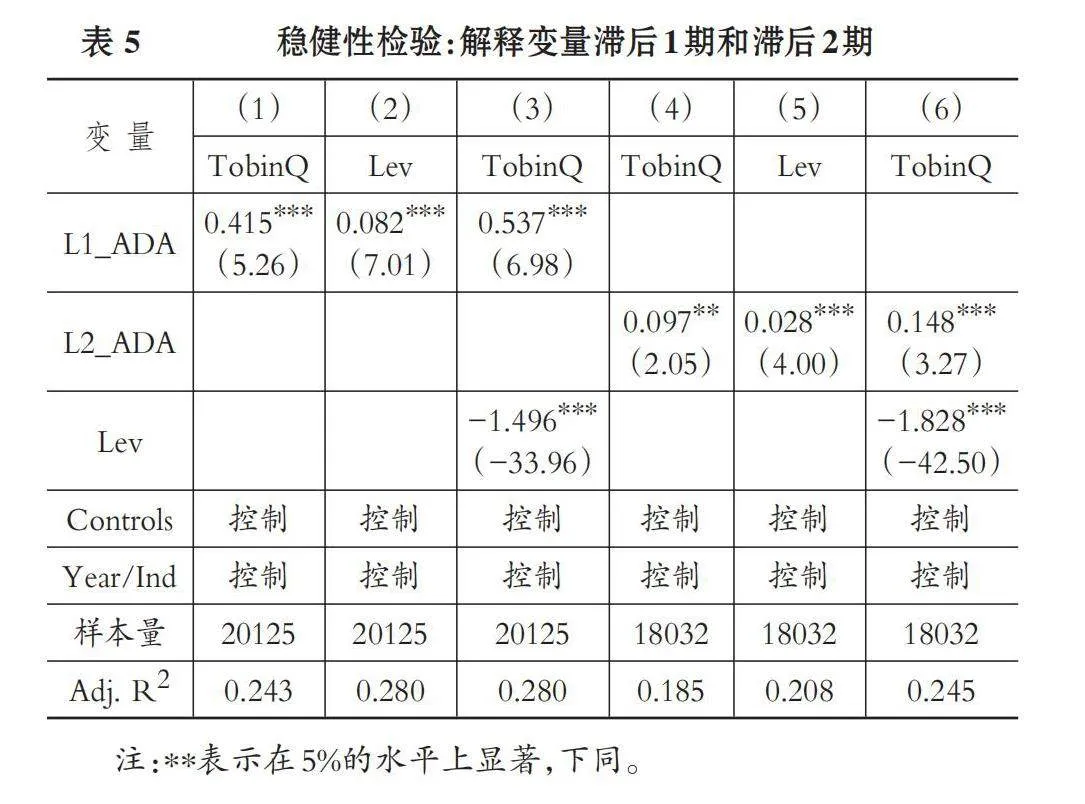

2.滞后解释变量。上年的年报信息在下一会计年度披露,因此通过滞后1期解释变量(L1_ADA)和滞后2期解释变量(L2_ADA)来检验盈余管理与企业价值可能互为因果对实证结果的影响。回归结果如表5所示,列(1)~列(3)为解释变量滞后1期的回归结果,列(4)~列(6)为解释变量滞后2期的回归结果。列(1)中L1_ADA的系数和列(4)中L2_ADA的系数分别在1%和5%的水平上显著为正;列(2)中L1_ADA的系数与列(3)中Lev的系数均在1%的水平上显著,且两者之积的符号与列(3)中L1_ADA的系数符号相反;列(5)中L2_ADA的系数与列(6)中Lev的系数均在1%的水平上显著,且两者之积的符号与列(6)中L2_ADA的系数符号相反。由以上结果可以看出,无论是解释变量滞后1期还是滞后2期,盈余管理与企业价值的关系以及杠杆率的遮掩效应均未发生改变。

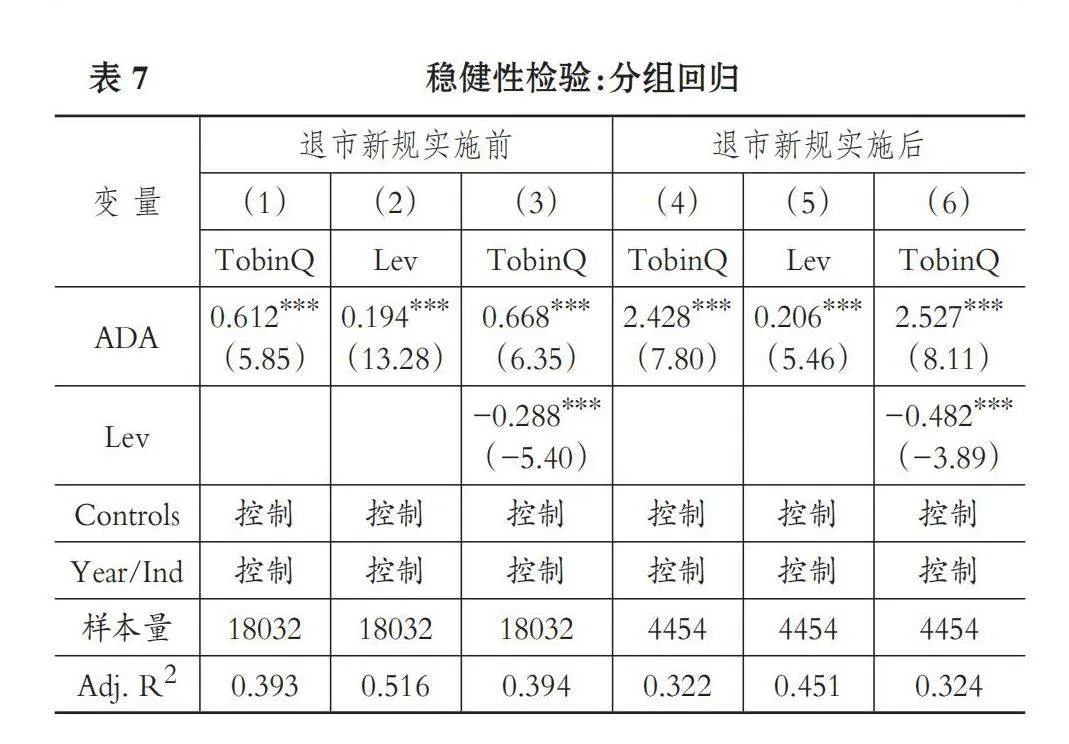

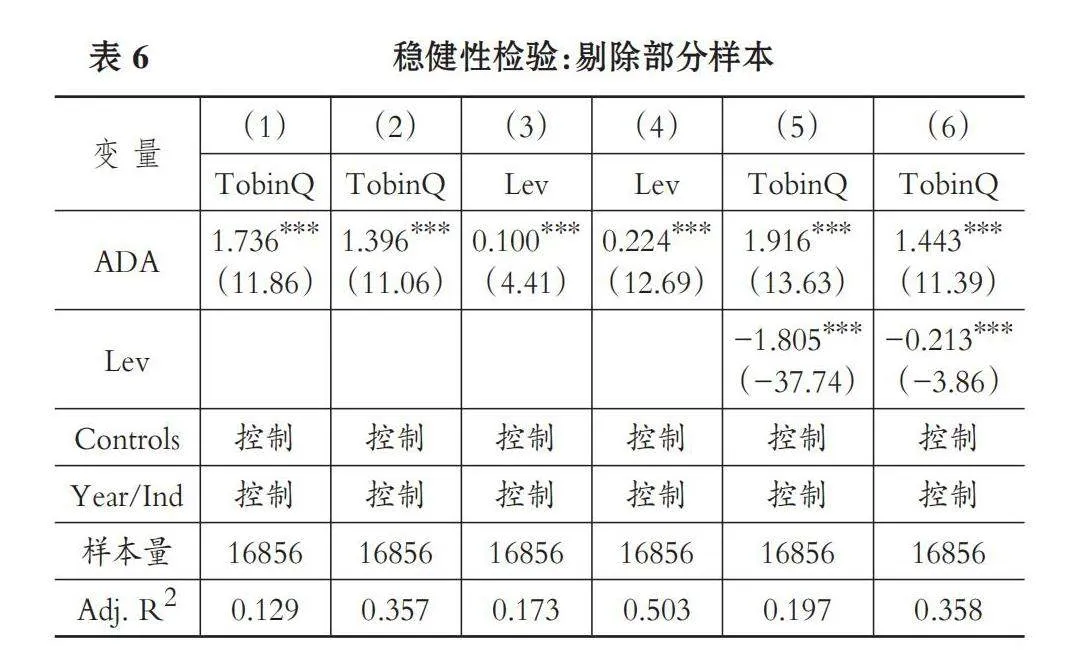

3.排除股市大幅涨跌和退市新规的影响。企业股票市值是企业价值衡量指标的重要组成部分,股市的大幅振荡是影响企业股票市值的重大且非暂时性的金融冲击。本文借鉴吴非等(2021)的研究,排除2015年我国股市大幅涨跌对回归结果的影响。从现有样本中剔除2015~2017年的观测值,对模型(5)、模型(6)和模型(7)进行检验,回归结果如表6所示。此外,基于中央全面深化改革委员会审议通过的《健全上市公司退市机制实施方案》,沪深证券交易所于2020年12月31日发布修订后的《股票上市规则》《退市公司重新上市实施办法》等配套规则(简称“退市新规”),其中退市指标的改变可能会对上市公司盈余管理行为产生较大程度的影响,因此本文将观测值分为2021年之前和2021年之后(包括2021年)两组,回归结果如表7所示。从表6可以看出,排除股市大幅涨跌的影响后,回归结果仍然与基准回归结果一致;从表7可以看出,退市新规实施前和实施后回归结果均与基准回归结果一致。可见,本文结论具有稳健性。

(五)内生性检验

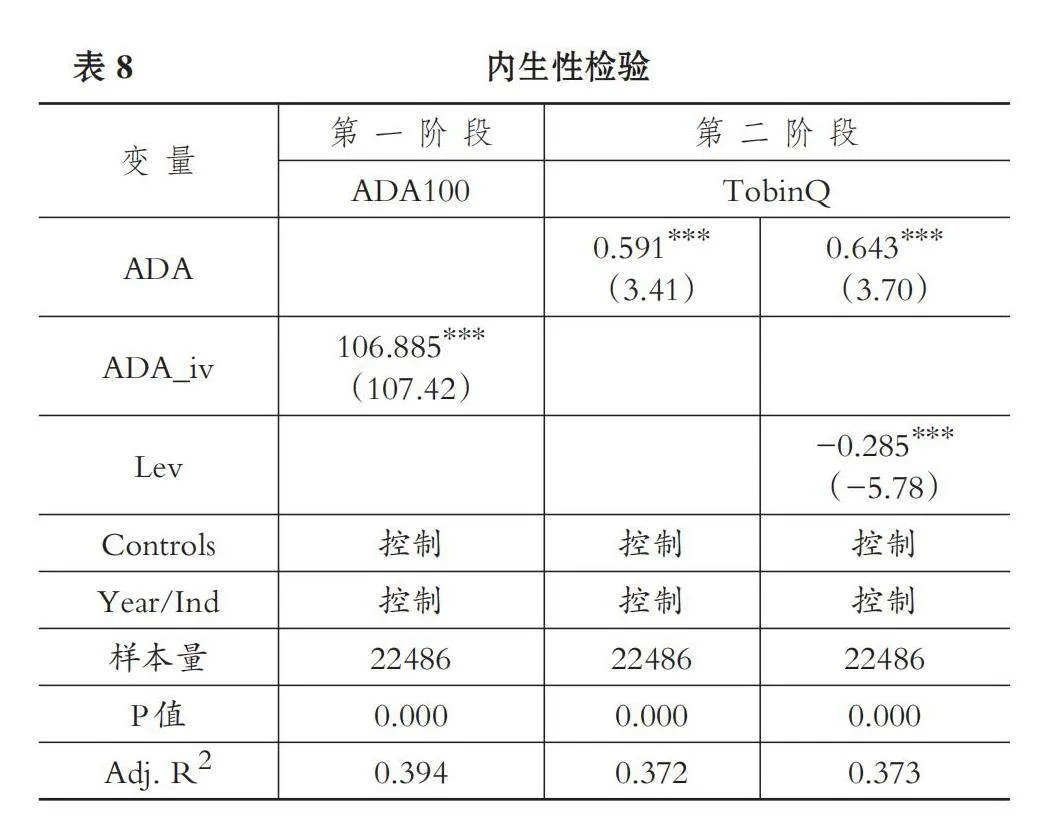

虽然表3的结果证明,盈余管理可以显著影响杠杆率和企业价值,杠杆率在盈余管理和企业价值的关系中起部分中介作用,且表现为遮掩效应,但这一结论可能存在内生性问题,本文利用工具变量法缓解此问题。采用当年同行业其他企业的平均盈余操纵程度作为盈余管理程度的工具变量,以ADA_iv表示。为提高变量回归系数的可读性,在第一阶段回归时将变量ADA乘以100,以ADA100表示;根据第一阶段回归结果拟合出的ADA100数值再除以100,依然用ADA表示,据此进行第二阶段回归。工具变量法的回归结果如表8所示,可以看出该结果与表3的结果一致。

(六)异质性分析

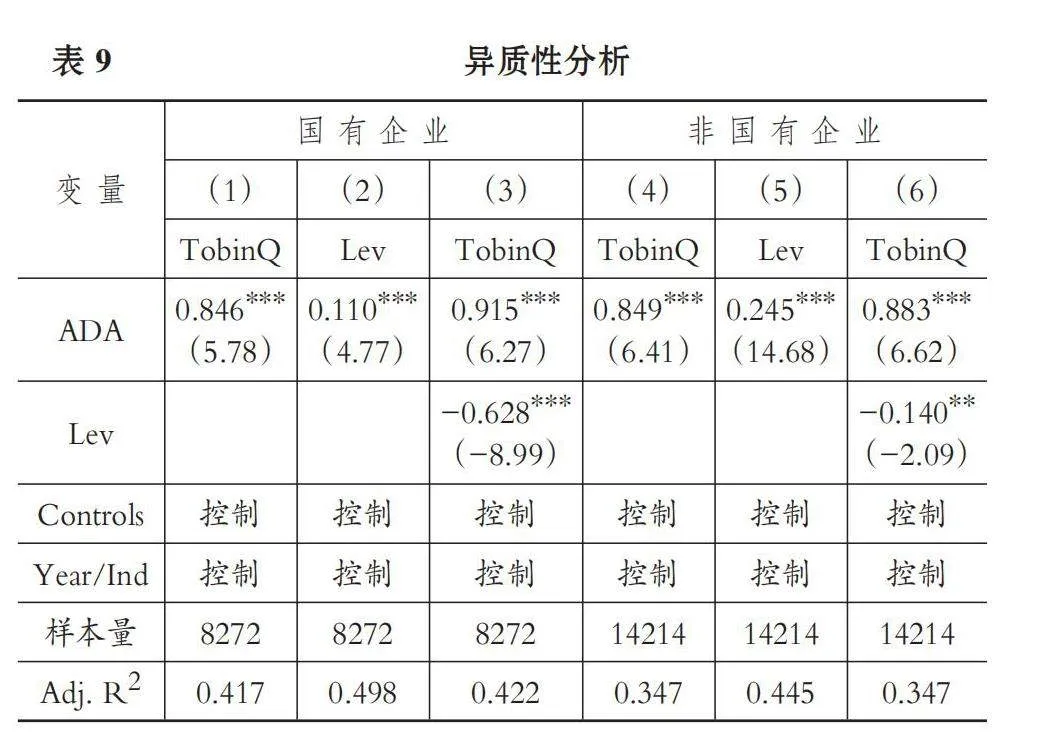

在本文样本中:国有企业盈余管理程度(ADA)的均值为0.063,低于非国有企业0.071的均值;国有企业的企业价值(TobinQ)均值为1.758,而非国有企业该指标的均值为2.255。在区分产权性质后,分组回归结果如表9所示。可以看出,国有企业和非国有企业中盈余管理程度均与企业价值正相关,杠杆率在两者关系中起到部分中介作用。从回归系数来看,非国有企业盈余管理提升杠杆率的作用更强,而杠杆率的遮掩效应在国有企业中更为显著。

(七)其他影响机制及调节效应分析

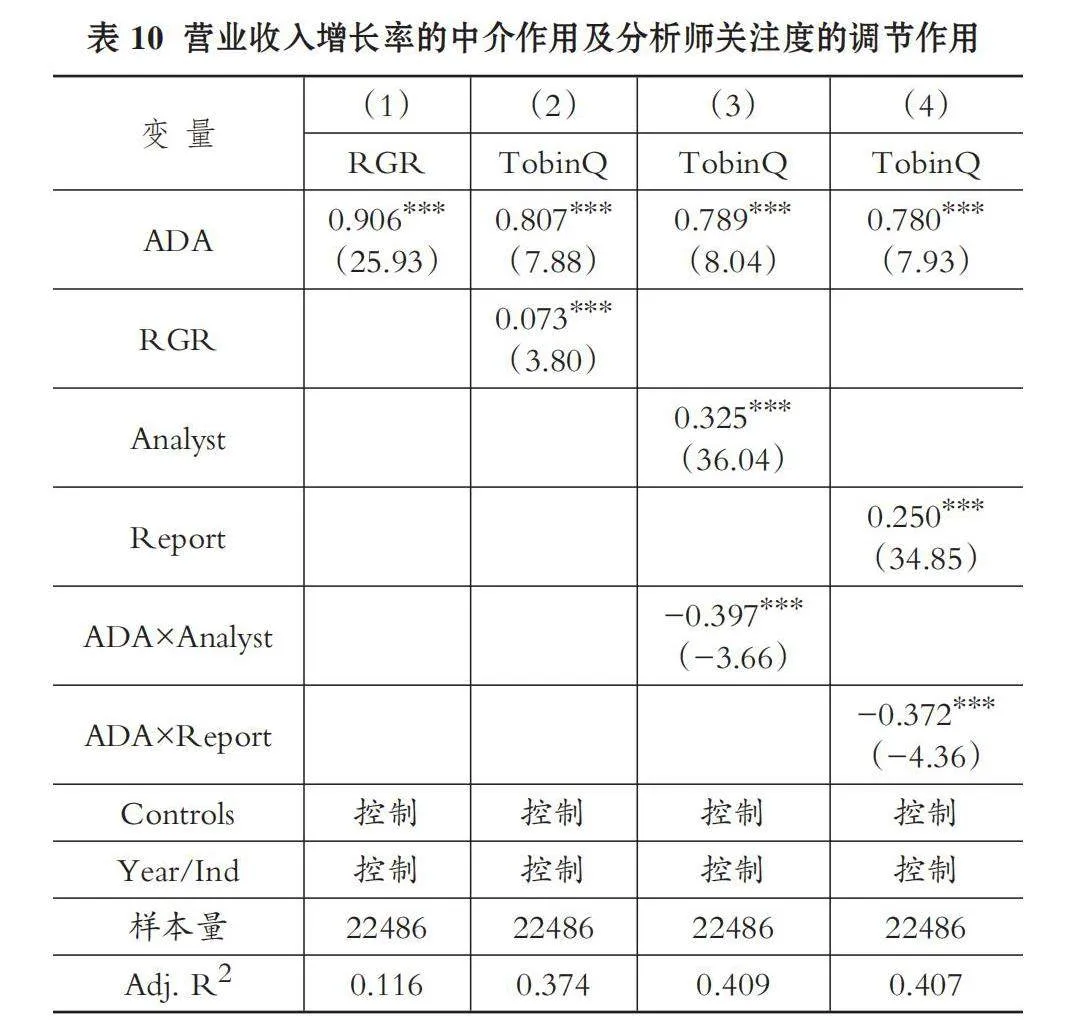

1.其他影响机制分析:营业收入增长率。较高的盈余管理程度一般会提高企业的营业收入增长率,而较高的营业收入增长率会提高利益相关方对企业未来发展前景的预期,从而促进企业价值的提升。本文进一步以营业收入增长率(RGR)作为机制变量进行回归,结果见表10列(1)和列(2)。可以看到,营业收入增长率在盈余管理和企业价值的关系中也起到部分中介作用,但这种中介作用并非遮掩效应。

2.调节效应分析:分析师关注度的调节作用。外界的关注可能会影响盈余管理与企业价值的关系,专业的分析师在解读和传递信息方面具有重要的作用。本文将分析师关注度作为调节变量研究盈余管理与企业价值关系的边界条件。具体而言,从当年关注某公司的分析师(或团队,下同)数量和研报数量两个维度衡量分析师关注度,检验分析师关注度的调节作用。分析师数量以某公司当年分析师数量加1后的自然对数衡量,用Analyst表示;研报数量以某公司当年的研报数量加1后的自然对数衡量,用Report表示。这两个指标值越大,代表企业被分析师关注的程度越高。分析师关注度的调节作用检验结果见表10列(3)和列(4)。从结果来看,分析师关注度对盈余管理和企业价值的关系起到显著的负向调节作用,即分析师关注度可以显著抑制企业通过盈余管理提升自身价值的行为。

五、结论及建议

本文研究结论主要包括以下三个方面:第一,盈余管理对企业价值具有显著的提升作用,盈余管理这种“灰色”行为会误导投资者对企业价值的判断,从而产生对企业有利但有损投资者利益的经济后果;第二,盈余管理会损害企业会计信息的债务契约决策有用性并增加超额负债,因此盈余管理程度高的企业有更高的杠杆率,杠杆率遮掩了企业通过盈余管理提升自身价值的效应,即杠杆率在两者关系中发挥遮掩效应;第三,非国有企业盈余管理对杠杆率的影响程度更高,而国有企业杠杆率在盈余管理与企业价值的关系中所发挥的遮掩效应更明显,同时营业收入增长率在盈余管理和企业价值的关系中也起到部分中介作用,分析师关注度对两者的关系具有显著的负向调节作用。以上结论说明:企业通过盈余管理能够产生促进自身价值提升的正向经济后果,但这一过程会被与盈余管理程度显著正相关的杠杆率所遮掩;产权性质会对盈余管理与企业价值的关系产生异质性影响;在盈余管理和企业价值的关系中还可能存在营业收入增长率等中介变量和分析师关注度等调节变量。

本文的研究结论对于加强财会监督、提高企业会计信息质量、促进企业高质量发展和资本市场健康运行具有一定的现实意义,相关建议包括三个方面。第一,监管部门应加强对企业盈余管理行为的识别和监管,引导企业以适当的途径提升自身价值。目前的财会监督更侧重于对会计舞弊等违规行为的惩处,对于盈余管理这种“灰色”行为并没有较为完善的监管措施,这让企业盈余管理行为有了可乘之机。因此,应加大识别和监管过度盈余管理行为的力度,促使企业通过真正的增值行为而非会计手段提升其价值。第二,要构建多维度、更加细化的会计信息质量评价体系。目前的会计信息质量一般以盈余管理程度作为评价指标,但企业会计信息质量包含多个维度,建议从会计信息质量要求的不同方面进行综合评价,以促进企业会计信息质量有效提升。第三,企业应注意识别杠杆率的遮掩效应。盈余管理会通过提高杠杆率对企业价值产生不利影响,因此企业应充分认识到盈余管理行为的双面性,注重长远发展而非短期利益。

【主要参考文献】

高玥,杨毅.供应链金融、盈余管理与企业融资效率[J].运筹与管理,2023(8):152~158.

顾海峰,张盈盈.盈余管理、信贷配置与银行风险承担[J].证券市场导报,2023(1):35~44.

郭祥,陈富永.管理者短视对企业绿色创新产出的影响——盈余管理和研发投入的中介作用[J].软科学,2023(12):122~128.

洪攀,刘兴华.盈余管理是否会阻碍企业绿色创新[J].金融与经济,2023(5):71~85+96.

李芳,于寅健,王松.中小股东网络表达会影响审计师风险应对行为吗?——基于公司盈余管理的中介效应检验[J].财经论丛,2023(4):69~79.

路军伟,刘瑶瑶.无利不往,择时而动——公司来年信贷需求与三季报盈余管理[J].中国经济问题,2020(1):56~73.

罗琦,吴乃迁,苏愉越等.投资者盈余乐观情绪与管理者迎合——基于社交媒体情感分析的证据[J].中国工业经济,2021(11):135~154.

罗永明,罗梦婷,程建胜.IFRS强制实施前后盈余管理与公司价值研究——基于研发投入的视角[J].上海金融,2016(10):54~62.

吕纤,罗琦.现金股利迎合能力的影响因素[J].管理科学,2019(3):135~147.

宁亚平.盈余管理本质探析[J].会计研究,2005(6):65~68.

乔金杰,唐霞.环境不确定性、盈余管理与创新投入[J].统计与决策,2023(10):177~182.

汤晓冬,陈少华.投资者关注、盈余操纵与权益资本成本[J].财贸研究,2021(11):83~96.

王海林,常正伟.国家审计对董事联结企业盈余管理的外溢效应研究[J].审计研究,2023(4):27~40.

温军,杨荻.盈余管理、审计意见与信贷期限[J].南京审计大学学报,2022(5):1~11.

吴非,胡慧芷,林慧妍等.企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J].管理世界,2021(7):130~144+10.

严若森,陈静,李浩.企业盈余管理与政府补贴绩效:区分创新补贴与非创新补贴[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2023(1):45~57+146~147.

张斌成,白少卫,黄谦.中国企业盈余管理方法选择与企业价值关系的实证研究——基于沪市A股的数据[J].统计与信息论坛,2013(6):34~38.

张翠波.盈余管理行为导致企业价值被低估的原因及对策研究[J].当代财经,2001(10):67~70.

朱艳丽,孙英楠,向欣宇.“重盈利”还是“重成长”?——资本结构与企业价值的相关性研究[J].中国经济问题,2019(6):104~118.

BadertscherB.A.,CollinsD.W.,LysT.Z..DiscretionaryAccountingChoicesandthePredictiveAbilityofAccrualswithRespecttoFutureCashFlows[J].JournalofAccountingandEconomics,2012(1-2):330~352.

BowenR.M.,RajgopalS.,VenkatachalamM..AccountingDiscretion,CorporateGovernance,andFirmPerformance[J].ContemporaryAccountingResearch,2008(2):351~405.

ChenY.,CapenerD.,ValenzuelaE..ValuationEffectsofEarningsManagementonHotelFirmValue[J].TheAmericanJournalofEconomicsandSociology,2023(3):167~185.

HolthausenR.W..AccountingMethodChoice:OpportunisticBehavior,EfficientContracting,andInformationalPerspectives[J].JournalofAccountingandEconomics,1990(1-3):207~218.

LailB.E.,MartinG.W..AreEntrenchedManagersAccountingChoicesMorePredictiveofFutureCashFlows?[J].JournalofBusinessFinanceamp;Accounting,2017(5-6):593~610.

LouisH.,RobinsonD..DoManagersCrediblyUseAccrualstoSignalPrivateInformation?EvidencefromthePricingofDiscretionaryAccrualsAroundStockSplits[J].JournalofAccountingandEconomics,2005(2):361~380.

(责任编辑·校对:许春玲"刘钰莹)