【摘要】高校会计人才培养改革能否精准匹配数字经济时代企业人才需求, 关乎会计教育转型的成败。本文针对高校和企业所代表的供需双方, 围绕智能会计人才供需数量、 供需类型、 供需能力展开调查, 梳理智能会计人才供需情况, 考察高校会计人才培养改革与企业人才需求的匹配度。研究发现: 超过90%的企业受访者认为现阶段高校培养的会计人才并不能满足企业的现实需求, 智能会计人才供需严重失衡; 高校财会专业数字化转型意愿强烈, 约60%的高校受访者表示其所在院校将在3年内开设智能会计专业或培养方向; 长远来看, 高校会计人才培养改革方向与企业会计人才需求较为匹配, 预期可以较好地实现供需数量、 供需结构和供需质量的平衡。

【关键词】数字经济;会计人才;MPAcc;供需匹配;人才培养

【中图分类号】 F235.99;G643" " "【文献标识码】A" " " 【文章编号】1004-0994(2025)03-0067-7

一、 引言

党的二十大报告明确指出, 要加快发展数字经济, 促进数字经济与实体经济深度融合。数字经济已成为推进中国式现代化的重要驱动力量, 正在重塑我国的经济结构、 改变我国竞争格局。数字人才作为数字经济发展的重要基础和核心要素, 对推动数字经济高质量发展至关重要。然而, 相较于数字人才需求的与日俱增, 我国数字人才供给却明显不足。智能会计人才作为我国数字人才的重要组成部分, 是推动企业数字化转型的中坚力量。随着新兴数字技术在财务领域的深入应用, 传统的财务信息处理流程已被颠覆, 传统会计人才已无法满足企业数字化转型的需要, 实务界对智能会计人才的需求日益高涨。在此背景下, 加速智能会计人才供给与培养已然成为社会各界关注的重要课题。国内高校亦顺应时代发展, 或开设智能会计专业或方向, 或调整人才培养方案、 增设智能会计相关课程, 努力培养“智能+会计”人才。然而, 高校目前所进行的会计人才培养改革能否精准匹配企业数字化需求呢?这是值得探讨的关键问题。

本文以数字经济背景下的MPAcc人才为例, 从高校和企业所代表的供需双方, 延伸至企业财务人员、 高校MPAcc主任、 MPAcc教师和MPAcc学生等多群体, 通过调查问卷的一手数据对数字时代MPAcc人才的供需情况进行梳理和分析, 考察高校会计人才培养改革与企业会计人才需求的匹配度。问卷由中国人民大学商学院以及全国会计专业学位研究生教育指导委员会秘书处协助发放, 截止到2022年1月, 共收回有效需求问卷204份、 有效供给问卷3579份。研究发现: 超过90%的企业受访者认为高校培养的会计人才并不能满足企业的现实需求, 现阶段智能会计人才供需严重失衡; 高校财会专业数字化转型意愿较为强烈, 约90%的高校受访者认为有必要设置智能会计专业或方向, 约60%的高校受访者表示其所在院校将在3年内开设智能会计专业或方向; 长远来看, 高校会计人才培养改革方向与企业会计人才需求较为匹配, 预期可以较好地实现供需数量、 供需结构和供需质量的平衡。

本文的研究贡献主要体现在: 第一, 利用多群体问卷调查, 揭示了数字经济时代会计人才供需失衡现状。同时, 基于企业性质和企业规模剖析了智能会计人才需求差异, 基于利益相关者和高校类别剖析了智能会计人才供给差异。第二, 考察了高校智能会计人才培养改革与企业数字化需求变革的预期匹配度, 为高校会计教育改革指明方向。MPAcc人才培养应践行以职业需求为导向、 以实践能力培养为重点的改革目标, 本研究基于一手数据分析智能会计人才类型、 人才能力框架的供需匹配情况, 对高端会计人才培养具有重要参考价值。

二、 文献回顾

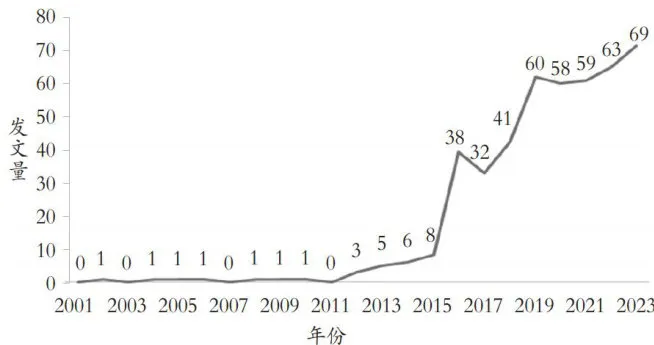

1. 数字经济与会计人才需求。目前, 以数字技术变革为基础的数字经济正影响着劳动力市场的需求。数字经济在引发就业替代效应的同时也产生了就业创造效应, 随着部分岗位被替代, 新的岗位也相继产生。在劳动力需求结构方面, 大多数研究均认为数字经济调整和优化了我国的就业结构, 促进了高质量就业。如第三产业就业增加, 而第一和第二产业就业减少(武可栋等,2022), 制造业等传统产业的就业呈正U型变化(杨骁等,2020), 就业结构呈现单极化趋势, 向高技术化、 高技能化方向调整(梁牧和刘富华,2023)。在劳动力需求数量方面, 大多数文献均证实了数字经济对我国的就业规模发挥了积极作用。数字经济对劳动力需求总量的影响主要取决于替代效应和创造效应的对冲结果。胡拥军等(2022)认为, 数字经济所提供的新型就业岗位对稳就业做出了突出贡献, 但其就业创造效应并未被充分激活, 未来仍有巨大就业潜力。即从长期来看, 就业创造效应必将大于就业替代效应, 与Mokyr等(2015)和隆云滔等(2020)的研究一致。

面对数字经济下的数字化信息和数字技术, 会计的职能和目标已然发生变化, 传统的会计工作模式已无法满足企业的需求。部分传统会计岗位逐步被替代, 市场对于会计人才的需求也逐渐向智能化、 共享化、 高端化、 细节化、 业务化转变。张敏等(2023)利用调查问卷的一手数据, 发现企业财务数字化转型面临的最大障碍就是缺少人才, 企业对于智能会计人才的需求非常强烈。相较于传统核算型会计岗位, 数字经济下会计岗位的需求更加强调管理性和战略性, 以支撑价值创造的会计职能和决策有用的会计目标。王奕俊和杨悠然(2020)以ALM模型为框架, 通过分析会计职业总体技能需求的变化, 发现程式化认知技能(书面阅读理解能力、 计算能力等)需求正在被非程式化认知技能(数学建模能力、 推理演绎能力等)与交互技能(感知能力、 口头表达能力等)需求所替代。这意味着, 数字经济正在改变着会计行业的劳动力需求结构, 会计人才的能力框架也在随之调整和优化。

2. 数字经济与会计人才供给。高校作为智能会计人才的主要供给方, 其人才培养方向是调整会计人才供给结构的关键因素。不过, 与数字经济下企业的迅速转型不同, 高校智能会计人才培养远落后于企业实践, 仍处于初步探索阶段(张敏等,2022)。为此, 诸多学者围绕数字经济背景下高校智能会计人才培养开展了大量有益探索。

人才培养目标是高校会计人才供给侧结构性改革的起点。已有文献关于这一问题的研究结论较为统一, 即数字经济背景下高校应培养复合型会计人才(况玉书等,2019;唐大鹏等,2020;张敏等,2022;董南雁等,2023)。至于如何复合, 则主要体现在智能会计人才能力框架的界定上。王奕俊和杨悠然(2020)认为, 人工智能背景下高校应主要培养学生的非程式化认知技能和非程式化交互技能。张敏等(2022)认为, 智能会计人才应是掌握会计专业知识、 理解数据处理和分析方法, 同时拥有基于技术思维创造性解决问题能力的复合型、 创新型和专家型人才。董南雁等(2023)认为, 数智时代下的高端会计人才应具备跨专业、 识数据、 懂数智技术、 会数智管理的复合型技能。总体来看, 绝大多数学者支持“会计+信息技术”的复合, 同时注重培养学生的分析能力、 沟通能力和战略思维, 致力于增强学生的职业胜任力和职业竞争力。

智能会计是一个泛会计的概念, 涉及财务会计、 管理会计、 审计和财务管理等领域。智能会计人才是数字经济时代企业财务工作的主流人才。随着数字技术与会计工作融合得愈加深入和广泛, 企业对于智能会计人才的差异化需求也将凸显。因此, 很多学者提出智能会计人才应进行分类培养。周守亮和唐大鹏(2019)将智能化会计人才分为“管理+会计+大数据”的成本与管理会计方向、 拥有大数据和智能化思维的智能会计方向、 利用大数据技术的IT审计方向和掌握跨学科知识的财务管理方向。王化成和支晓强(2020)则认为数字时代可以根据财会岗位的变化进行人才分类, 非金融业务单位设置智能财务核算师、 智能财务工程师、 智能财务运营师和智能财务规划师, 金融业务单位可设置智能财务分析师, 而会计师事务所则可设置智能财务审计师。张敏等(2022)则依据数字时代会计工作流程, 将智能会计人才分为智能财务架构师、 智能财务运营师、 智能财务分析师和智能财务审计师。综上, 智能会计人才类型划分虽大不相同, 但共同基础均是“会计+技术”, 差异则体现在分类所依据的标准上。

3. 数字经济与会计人才供需。数字技术升级加剧了企业人才需求与当前高等教育人才供给之间的矛盾。为应对会计人才需求结构的变化, 部分高校已通过增设智能会计(财务)专业或方向, 开展了智能会计人才培养实践。在本科阶段, 西南财经大学率先于2018年开设会计学(大数据实验班); 在MPAcc阶段, 中国人民大学、 中央财经大学等高校纷纷增设智能会计培养方向。那么, 高校的智能会计人才供给能否精准匹配数字经济下企业财务工作实践需求呢?这是目前亟需解决的重要问题。然而, 鲜有文献针对这一问题进行研究。其中, 况玉书等(2019)提出了一种可行路径, 即做好用人单位对中高端人才需求的调研, 分析会计人才供需不协调的原因, 进而对高校的会计人才培养进行供给侧结构性改革。

三、 智能会计人才需求调查

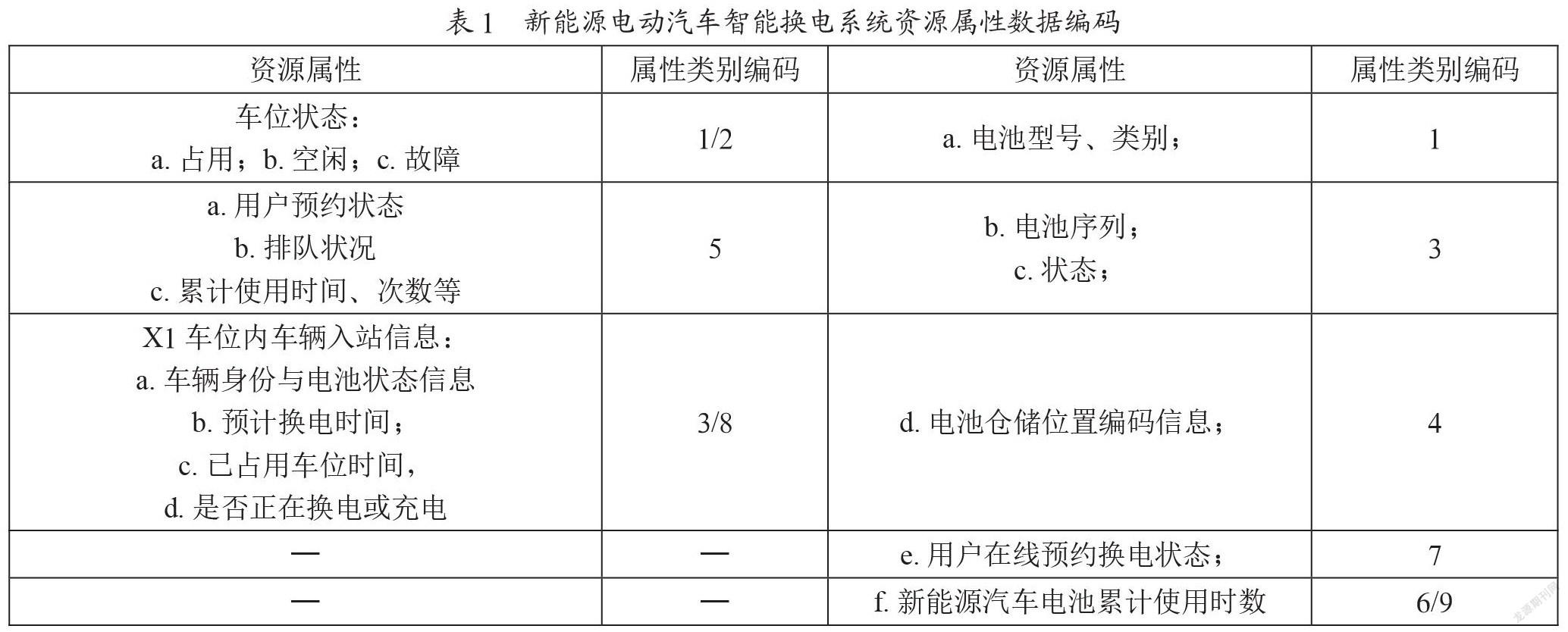

本问卷以企业财务人员作为调研对象, 围绕企业智能会计人才的需求程度、 需求类型、 能力要求等核心问题展开调研。问卷由四部分构成: 第一部分为基本情况调查, 包括被调查者的个人特征和企业特征等; 第二部分为智能会计人才的需求调查, 包括需求程度、 需求类型等; 第三部分为智能会计人才能力要求调查, 设计了智能会计人才应具备的十项硬技能; 第四部分为高校人才培养满意度调查。最终收回有效问卷204份。其中, 国有企业问卷88份, 民营企业77份, 其他类型企业39份。

1. 调查对象基本情况。调查对象中, 女性占比52.94%, 年龄大多介于36 ~ 45岁之间(45.10%), 工作年限在20年以上的居多(38.24%), 学历均衡分布在本科(45.10%)和硕士(45.10%)阶段, 大多为中、 高层财务人员(72.06%), 极少数具有信息技术背景(16.67%)。被调查者所在企业的行业分布、 产权性质分布和规模分布均较为均衡, 占比略高者集中在制造业(18.14%)、 国有企业(43.14%)和年收入100亿元以上企业(30.88%)。

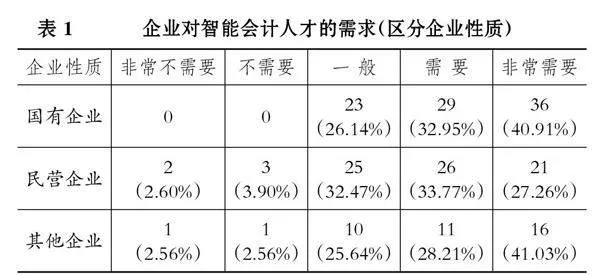

2. 智能会计人才需求程度。从“企业对智能会计人才的需求”的总体调查结果来看, 35.78%的受访者认为其所在企业“非常需要”智能会计人才, 32.35%的受访者认为其所在企业“需要”智能会计人才, 28.43%的受访者认为其所在企业对智能会计人才需求程度“一般”, 仅有不到4%的受访者认为其所在企业“不需要”或“非常不需要”智能会计人才。这表明, 我国大多数企业对于智能会计人才有着较高的需求, 会计人才正向高技术化、 高技能化方向调整。该结果与问卷中另一问题(企业财务数字化转型意愿)的调查结果相互印证, 58.70%的受访者认为其所在企业具有强烈或非常强烈的转型意愿。可见, 人才是数字经济发展的核心要素, 企业财务数字化转型的意愿从根本上影响着智能会计人才需求。

从企业性质来看, 国有企业受访者选择“需要”和“非常需要”的比例(73.86%)高于民营企业(61.03%)和其他企业(69.24%), 说明国有企业对于智能会计人才的需求更高。其原因可能在于国有企业作为国家战略部署落实的带头人, 在企业数字化转型进程中扮演着“排头兵”的角色(窦炜等,2023)。具体情况见表1。

从企业收入规模来看, 年收入在100亿元以上、 51亿 ~ 100亿元、 11亿 ~ 50亿元、 1亿 ~ 10亿元以及1亿元以下企业的受访者选择“需要”和“非常需要”的比例依次为76.19%、 80%、 75%、 64%、 47.22%, 说明大规模企业对于智能会计人才的需求更强烈。这可能源于企业规模越大, 资源基础越优厚, 信息化建设越完善, 企业进行数字化转型的可行性越高, 对智能会计人才的需求也就越大。

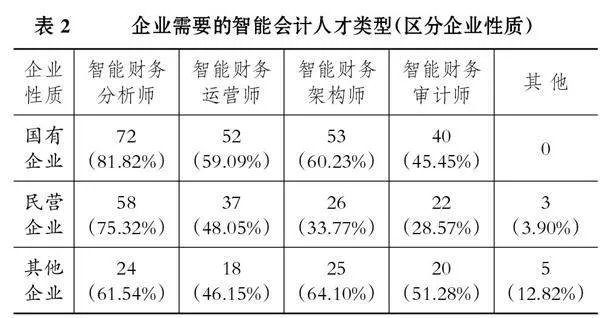

3. 智能会计人才需求类型。参考张敏等(2022)的研究, 本问卷中的智能会计人才包括智能财务分析师、 智能财务运营师、 智能财务架构师和智能财务审计师四类。从“企业需要的智能会计人才类型”的总体调查结果来看, 受访者认为企业最需要的智能会计人才依次是智能财务分析师(75.49%)、 智能财务运营师(52.45%)、 智能财务架构师(50.98%)和智能财务审计师(40.20%)。可见, 智能财务分析师是目前企业需要的主流人才。原因可能在于, 会计的首要职能就是向信息需求者披露高质量的决策有用信息, 这与智能财务分析师利用大数据技术分析海量数据并提供决策有用信息的岗位要求较为匹配。另有超过半数的受访者选择智能财务运营师和智能财务架构师, 这与会计职能的转变相一致, 即从传统的会计核算转变为价值创造、 资本运营和战略决策辅助。

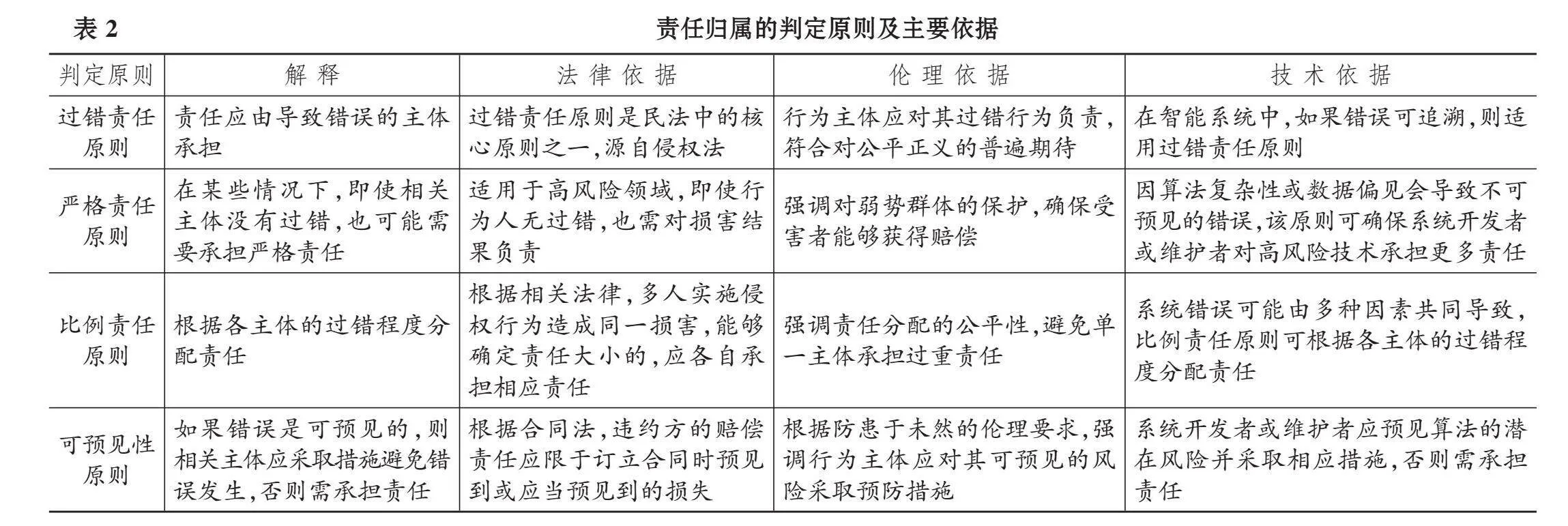

从企业性质来看, 国有企业和民营企业对四类智能会计人才的需求排序大致相同, 排在首位的均是智能财务分析师, 排在末位的均是智能财务审计师。不过, 国有企业对各类人才的需求比例均高于民营企业, 再次说明国有企业财务数字化转型意愿更强烈, 对智能会计人才的需求更高。此外, 无论从纵向还是从横向进行对比, 其他企业对智能财务架构师的需求比例均最高, 表明其他企业对于智能会计人才的技术要求更高。原因可能在于, 受访者中其他企业主要为三资企业, 这些企业已经应用的管理信息系统数量最多, 要求智能会计覆盖业财管活动的范围最广, 更加需要能够融合财务、 业务、 技术三方知识的系统架构师。具体情况见表2。

从企业收入规模来看, 企业规模越大, 对智能财务运营师和智能财务架构师的需求比例越高。原因可能在于: 一方面, 企业规模越大, 对智能会计人才的需求越强烈; 另一方面, 企业规模越大, 业务越复杂, 会计的价值创造职能越凸显, 对智能财务系统搭建人才和应用人才的需求越大。同时, 无论规模大小, 企业对智能财务分析师的需求比例均最高, 这与前述调查结果相一致。

4. 智能会计人才能力要求。参考张敏等(2022)的研究, 该问卷设置了会计准则应用能力、 审计准则应用能力和财务管理应用能力三项理论分析能力, 智能系统架构能力、 智能工具应用能力、 自动工具应用能力和智能数据分析能力四项技术应用能力, 以及智能财务管理能力、 智能财务运营能力和智能审计管理能力三项“理论+技术”能力, 以构建智能会计人才能力框架。运用李克特五级量表测量各项能力的重要性程度, 按照由低到高的顺序分别赋值1 ~ 5分。企业受访者对各项能力重要性程度评价得分由高到低依次为, 智能财务管理能力(4.33)、 智能数据分析能力(4.29)、 智能财务运营能力(4.27)、 财务管理应用能力(4.25)、 智能工具应用能力(4.16)、 自动工具应用能力(4.15)、 智能审计管理能力(4.12)、 智能系统架构能力(4.08)、 会计准则应用能力(3.98)和审计准则应用能力(3.83)。可以发现, 智能财务管理、 智能财务运营等“理论+技术”能力排名靠前, 而传统的会计准则和审计准则应用能力排名靠后。这说明, 仅掌握理论分析能力的传统会计人才已无法满足企业数字化转型需要, “会计+技术”的复合型人才培养已是大势所趋。同时, 所谓“复合”并不是会计与技术的简单相加, 而是需要将两者融会贯通, 真正掌握将数字化技术应用于会计领域的能力。另外, 审计准则应用能力和智能审计管理能力的评价得分相对较低, 这与企业对智能审计人才的需求程度相对较低相互印证。

从企业性质来看, 国有企业受访者对会计准则应用能力等三项理论分析能力的评价得分明显高于民营企业, 而民营企业受访者对智能财务管理等三项“理论+技术”能力和智能系统架构等技术应用能力的评价得分大多高于国有企业。这表明国有企业对会计人才的理论应用能力要求更高, 而民营企业对会计人才的技术应用能力和“理论+技术”能力要求更高, 传统会计人才与民营企业需求的匹配程度将更低。智能会计人才能力需求在企业规模分布上并未发现显著差异, 在此不再赘述。

5. 高校会计人才培养满意度。

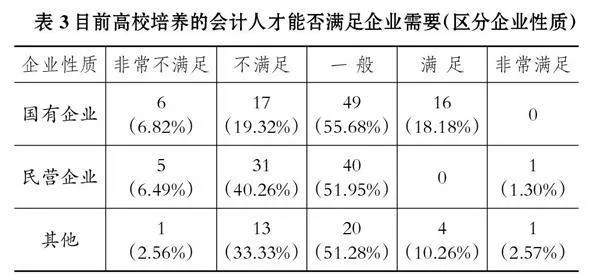

(1) 从“高校目前培养的会计人才能否满足企业需要”的调查结果来看: 受访者选择“非常满足”和“满足”的比例分别为0.98%和9.80%, 即仅有不到10%的受访者认为目前高校培养的会计人才能够满足企业需要; 53.43%的受访者认为“一般”; 29.90%的受访者认为“不满足”, 甚至还有5.88%的受访者认为“非常不满足”, 两者之和远高于“满足”和“非常满足”的比例和。可见, 我国高校培养的会计人才已无法适应企业需求, 智能会计人才供求严重失衡。

从企业性质来看, 民营企业受访者选择“非常满足”和“满足”的比例之和仅为1.30%, 明显低于国有企业和其他企业的18.18%和12.83%, 表明高校培养的会计人才与民营企业需求的偏差最大。这与民营企业对会计人才的技术应用能力和“理论+技术”能力要求更高的结论相一致。具体情况见表3。

从企业收入规模来看, 各类企业受访者选择“非常满足”和“满足”的比例均较低。这表明智能会计人才的供求失衡是各类企业的普遍现象。无论企业规模大小, 高校目前培养的会计人才均难以满足企业需要。

(2) 校园招聘的比例也能够反映企业对高校培养的会计人才的满意度。从“企业智能会计人才招聘渠道”的调查结果来看, 77.94%的受访者选择“社会招聘”, 47.55%的受访者选择“内部培养”, 45.59%的受访者选择“校园招聘”, 另有4.90%的受访者选择其他渠道。可见, 企业的智能会计人才更多的是来源于社会, 校园招聘在所有招聘渠道中仅位列第三位。原因可能在于: 一方面, 智能会计人才作为复合型人才, 需要将会计和技术相融合, 而这种融合能力的提升需要大量的企业实践。社会招聘主要针对有工作经验的往届毕业生, 更符合企业需求。另一方面, 高校培养的智能会计人才在数量和质量上均无法满足企业需要。

从企业性质来看, 社会招聘仍是各类企业招聘智能会计人才的首选渠道, 其中民营企业社会招聘比例高达90.90%。这表明民营企业更倾向于选择有实际工作经验的智能会计人才。聚焦于校园招聘, 国有企业该比例明显高于民营企业和其他企业, 说明国有企业更愿意选择应届毕业生, 优化企业人才梯队建设, 重视新人的成长和发展。聚焦于其他招聘渠道, 其他企业该比例明显高于国有企业和民营企业, 说明其他企业对智能会计人才的招聘渠道更多样。具体情况见表4。

从企业规模来看, 社会招聘比例在各类企业中均排在首位。聚焦于校园招聘, 可以发现随着企业规模的增长, 校园招聘的比例逐步上升。这表明, 企业规模越大, 越愿意通过校园招聘引进智能会计人才。原因可能在于, 校园招聘不仅可以解决企业的用人需求, 还可以提升企业社会影响力, 而这种影响力对大规模企业意义重大。

四、 智能会计人才供给调查

本问卷以高校MPAcc主任、 MPAcc教师和MPAcc学生作为调研对象, 围绕高校智能会计专业或方向开设情况、 人才培养类型、 能力框架等核心问题展开调研。问卷由三部分构成: 第一部分为基本情况调查, 包括被调查者的个人特征以及高校特征等; 第二部分为智能会计人才培养现状调查, 包括高校智能会计专业开设意愿、 开设现状、 人才培养方向等; 第三部分为智能会计人才培养的能力框架构建, 包括与需求问卷相对应的十项硬技能。最终收回有效问卷3579份。其中, 高校MPAcc主任问卷159份, MPAcc教师问卷770份, MPAcc学生问卷2650份。

1. 调查对象基本情况。被调查者中: 主任群体多为女性(55.35%), 绝大多数具有高级职称(其中教授占比45.28%, 副教授占比43.40%), 所在院校类型分布较均衡, 综合类大学略多(52.20%); 教师群体多为女性(60.91%), 年龄分布较为合理, 副教授职称居多(45.06%), 所在院校类型分布较均衡, 综合类大学略多(57.01%); 学生群体大多为女性(75.40%), 所在院校多为财经类大学(47.55%)和综合类大学(38.83%)。

2. 智能会计人才供给程度。

(1) 对于“高校是否有必要设置智能会计方向”的调查结果。在主任群体中, 89.94%的受访者认为有必要设置智能会计方向; 在教师群体中, 90.52%的受访者认为有必要设置智能会计方向; 在学生群体中, 94.11%的受访者认为有必要设置智能会计方向。可见, 绝大多数受访者均认为有必要设置智能会计方向, 且相较于主任群体和教师群体, 学生群体认为设置的必要性最高。原因可能在于, 学生身处于劳动力市场, 对于企业的需求感知更强烈。从高校类别来看, 各类高校的受访者均认为有必要设置智能会计方向, 比例在90%左右。

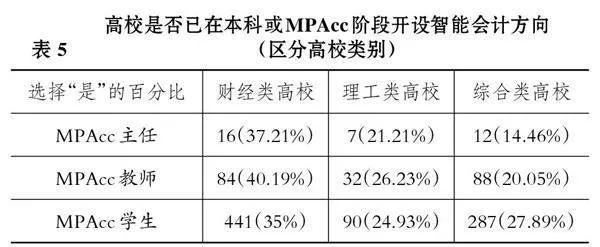

(2) 对于“高校是否已在本科或MPAcc阶段开设智能会计方向”的调查结果。在主任群体中, 22.01%的受访者所在高校已开设智能会计方向; 在教师群体中, 26.49%的受访者所在高校已开设智能会计方向; 在学生群体中, 30.87%的受访者所在高校已开设智能会计方向。可见, 我国高校财会专业的数字化转型仍处于初步探索阶段, 已开展智能会计教学实践的高校并不多。原因可能在于, 大多数高校虽已意识到设置智能会计方向的必要性, 但由于存在师资、 经费、 实践教学资源等方面的问题, 仍难以全面推进财会专业的数字化转型。

从高校类别来看, 财经类高校中已开设智能会计方向的比例最高, 均值为37.47%, 理工类高校次之, 均值为24.12%。在各类高校中财经类高校财会专业的数字化转型速度最快。原因可能在于: 一方面, 财经类高校作为会计专业人才的主要供给者, 对数字经济背景下财会专业人才能力需求变化的感知更强烈; 另一方面, 财经类高校领导大多具有相关专业背景, 对财会专业较为熟悉, 且会计专业作为财经类高校的王牌专业更受重视。具体情况见表5。

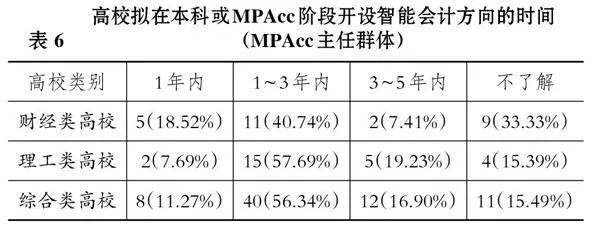

(3) 对于尚未开设智能会计方向的高校, 其“高校拟在本科或MPAcc阶段开设智能会计方向的时间”的调查结果。在主任群体中, 12.10%的受访者所在高校将在1年内开设, 53.23%的受访者所在高校将在1 ~ 3年内开设; 在教师群体中, 10.07%的受访者所在高校将在1年内开设, 35.87%的受访者所在高校将在1 ~ 3年内开设; 在学生群体中, 14.25%的受访者所在高校将在1年内开设, 22.38%的受访者所在高校将在1 ~ 3年内开设。可见, 将在1年内开设智能会计方向的高校不足15%, 较多的高校将在3年内开设。这说明, 高校在财会专业数字化转型方面仍存在较多的阻碍。

相较于教师群体和学生群体, MPAcc主任这一群体更了解专业建设规划, 其选择“不了解”的比例最低。因此, 本文只针对不同类别高校的MPAcc主任群体进行分类统计。在财经类高校中, 将在1年内开设智能会计方向的比例为18.52%, 明显高于理工类高校(7.69%)和综合类高校(11.27%)。可见, 财经类高校的财会专业数字化转型速度较快, 对其他高校能够起到引领作用。各类高校3年内开设智能会计方向的比例均在60%左右, 说明财会专业的数字化转型已是大势所趋。具体情况见表6。

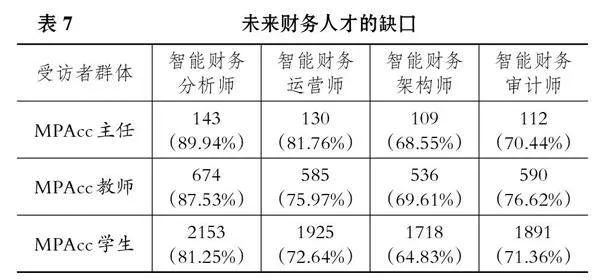

3. 智能会计人才供给类型。虽然我国智能会计人才培养仍处于初步探索阶段, 绝大多数高校尚未开展智能会计人才的分类培养, 但是高校也会根据对未来人才缺口的预期, 设置相应课程, 提升对应能力。为了解智能会计人才供给类型, 本文对高校预期的智能会计人才培养方向进行调查, 即“未来财务人才的缺口”, 调查结果如表7所示。不同受访群体对于未来各类智能会计人才缺口的预期较为一致, 均认为智能财务分析师排在首位, 而智能财务架构师排在末位。在教师群体中, 受访者认为智能财务审计师较智能财务运营师略为紧缺; 在主任群体和学生群体中, 受访者则认为智能财务运营师较智能财务审计师更为紧缺。调查结果表明, 我国绝大多数高校将以智能财务分析师作为主流人才培养方向。而受访者对智能财务审计师的紧缺预期高于智能财务架构师的原因, 可能是会计师事务所是财会人才的主要需求者之一, 且大多高校设有注册会计师方向或审计专业。

从高校类别来看, 各类高校的受访者均认为智能财务分析师是未来最紧缺的智能会计人才, 且对于未来各类智能会计人才缺口的预期较为一致。相较于理工类高校和综合类高校, 各类群体中财经类高校受访者选择智能财务分析师和智能财务运营师的比例均更高。主任群体中, 理工类高校受访者选择智能财务架构师(72.23%)的比例更高, 在其他群体中却未发现这一现象。可见, 不同类别高校对于智能财务架构师的认知并不相同。

4. 智能会计人才能力供给。对于“智能会计人才应具备能力的重要性程度”的调查结果如下: 在主任群体中, 各项能力评价得分排名前三的依次为智能财务管理能力(4.4)、 智能数据分析能力(4.38)和智能财务运营能力(4.35); 在教师群体中, 各项能力评价得分排名前三的依次为智能财务管理能力(4.41)、 智能数据分析能力(4.41)和智能财务运营能力(4.34); 在学生群体中, 各项能力评价得分排名前三的依次为智能财务管理能力(4.46)、 智能数据分析能力(4.46)和会计准则应用能力(4.45)。可见, 各个群体对智能会计人才应具备能力重要性程度的判断较为一致, “会计+技术”能力的评价得分普遍高于理论应用能力和技术应用能力。所有能力中, 智能系统架构能力、 审计准则应用能力的评价得分相对较低。而这两项能力分别对应智能财务架构师和智能财务审计师, 与表7中高校对未来财务人才缺口的预期相互印证。另外, 学生群体对各项能力的评价得分相对较高, 而主任群体对各项能力的评价得分相对较低。

从高校类别来看, 各类高校受访者对智能会计人才应具备能力重要性程度的认知差别, 主要表现在智能系统架构能力的评价得分上。无论是主任、 教师还是学生群体, 理工类高校受访者对于该项能力的评价得分均最高, 而财经类高校受访者对于该项能力的评价得分均最低。其原因可能在于, 相较于财经类高校, 理工类高校和综合类高校学科门类较多, 学科间的交叉融合更易开展, 有利于智能系统架构能力的培养。

五、 高校会计人才培养改革与企业需求匹配度分析

本文基于前述调查结果, 从数量、 结构、 质量三个层次探讨当下会计教育改革与企业人才需求的匹配度。

1. 人才供给增量预期不断扩大。面对数字经济背景下会计人才需求结构的变化, 各高校已充分认识到会计人才培养改革的必要性, 或积极制订人才培养改革方案, 或已率先开展智能会计人才培养实践。调查结果显示, 高校财会专业数字化转型意愿强烈, 以MPAcc主任群体为例, 89.94%的受访者认为有必要设置智能会计专业或方向。超20%的高校已开设智能会计方向, 另有约60%的高校将在3年内开设智能会计方向。财经类高校中智能会计方向当前开设比例已达37.47%, 1年内开设比例将达到48.84%, 3年内开设比例将达到74.42%。可见, 我国高校财会专业数字化转型已成燎原之势, 智能会计人才供给量将不断上升, 供需数量矛盾预期有所缓解。

2. 人才类型供需预期基本匹配。智能会计人才的供需结构平衡, 可以表现为供需两端人才类型的匹配。高校对人才类型的合理预期直接影响着其人才培养改革方向, 决定着人才供给类型。根据调查结果, 企业最需要的智能会计人才依次是智能财务分析师、 智能财务运营师、 智能财务架构师和智能财务审计师, 而高校认为未来稀缺的会计人才依次是智能财务分析师、 智能财务运营师、 智能财务审计师和智能财务架构师。供需双方对智能会计人才类型的预期基本匹配, 均认为智能财务分析师和智能财务运营师是未来主流的智能会计人才, 主要差异则表现在智能财务审计师上。高校受访者对于智能财务审计师的认可度高于企业受访者, 其原因可能在于: 一方面, 注册会计师是高校会计专业的主要培养方向之一, 会计师事务所也是会计人才的主要需求群体, 故高校受访者对审计工作的数字化转型较为重视; 另一方面, 被调查的企业受访者中从事审计的工作人员较少, 大多数受访者主要是从企业财务实践的角度回答问题。

3. 人才能力供需预期一致。智能会计人才供需质量的平衡, 是较高层次的平衡, 即在人才数量、 人才结构实现供需平衡的基础上, 进一步实现人才能力的供需平衡。根据智能会计人才能力供需调查结果, 供需双方对于智能会计人才各项能力重要性程度的认识基本一致, 均将智能财务管理能力和智能财务运营能力等“会计+技术”能力排在首位, 即未来的智能会计人才最需要掌握的是将数字化技术应用于会计领域的能力。除“会计+技术”能力外, 高校受访者对智能会计人才的理论应用能力和技术应用能力的重要性认识并无显著差异, 这与国有企业的人才能力需求更为匹配。相较于国有企业, 民营企业更重视智能会计人才的技术应用能力, 且对于有工作经验的智能会计人才有明显偏好。

六、 数字经济时代会计教育的供给侧结构性改革措施

1. 深化产教融合, 形成企业数字化转型与高校人才培养的良性循环。为实现会计人才供需平衡, 高校人才培养应以职业需求为导向, 不仅要满足企业的现实需求, 而且要关注企业的人才需求动向, 从而在源头上避免人才培养的滞后性。产教融合为会计人才供需两端搭建了信息桥梁, 有利于高校精准获取企业人才需求动态与变革要求, 从而实现会计人才培养的精准转型。企业与高校可以进一步合作共建会计人才供需大数据平台, 及时反映会计人才供需匹配现状, 形成长效、 联动的会计人才培养调整机制。同时, 我国企业具有数字化转型的最佳实践, 通过产教融合可以将企业的实践专家和实践资源“引进来”, 丰富高校教学资源, 提升人才培养质量。高校师资普遍无法满足人才培养改革需要, 是阻碍财会专业数字化转型的首要问题。通过产教融合可以安排教师“走出去”, 为教师提供实践学习平台, 强化师资队伍建设。鼓励企业与高校共建现代产业学院, 充分发挥企业的教育主体作用, 将产教融合贯通会计人才培养全过程, 推动高校人才培养供给侧与产业需求侧紧密对接。

2. 结合高校特色和优势, 开展智能会计人才分类培养。智能会计人才的分类培养已在供需双方达成共识, 智能财务分析师是企业亟需的主流人才, 且随着企业规模的增大, 企业对智能财务运营师和智能财务架构师的需求也在不断提升。高校可以根据自身的办学方向和特色优势, 整合内部资源, 探索适合自身发展的智能会计人才培养方向, 形成人才培养特色。例如, 调查结果显示, 相较于财经类高校和综合类高校, 理工类高校对于智能财务架构师的认知程度更高, 对于智能财务架构能力的重要性程度评分也更高。这表明, 理工类高校的学科优势为智能财务架构师的培养提供了更为肥沃的土壤, 这类高校可以将智能财务架构师作为特色方向开展数字化转型。财经类高校在商业营运与管理方面的师资和实践资源更为丰富, 可以将智能财务运营师作为特色方向开展数字化转型。而综合类高校则可以利用自身多学科交叉融合的优势, 主攻智能财务分析师方向, 培养学生的会计数据分析能力以及人工智能和自动化技术应用能力。

3. 坚持以会计为根本, 构建智能会计人才能力框架。数字经济时代企业需要的是“会计+技术”的复合型会计人才, 那么应如何复合?是以会计为主还是以技术为主?技术又体现在哪些方面?这是会计人才培养改革亟需厘清的问题。智能会计人才能力框架构建应以会计为根本, 筑牢专业之根基。而技术能力培养应以服务会计职能为根本出发点, 以会计理论分析能力与信息技术应用能力有机融合为核心, 以支撑企业财务数字化转型为目的。财政部2021年制定的《会计行业人才发展规划(2021-2025年)》提出“针对不同层次、 不同类别的会计人才分别构建能力框架, 强化对会计信息化能力的要求”。因此, 各高校在会计教育改革中: 一是要明确智能会计人才的培养方向, 即培养哪类或哪几类智能会计人才; 二是针对不同类型的智能会计人才分别设定人才培养目标, 明确能力要求; 三是结合人才培养目标和能力要求, 分别构建各类智能会计人才的能力框架, 提升人才供需匹配度。

4. 探索“点线面体”的课程体系改革, 加速智能会计人才供给。传统的课程体系和教学内容已无法支撑数字经济时代会计人才能力的培养, 高校应积极推进财会专业课程体系重构, 保障智能会计人才培养质量。结合智能会计人才的分类培养, 高校可以根据不同类型智能会计人才所需具备的能力要求, 以能力为单位构建课程模块, 通过不同课程模块的组合适应不同类型的智能会计人才培养。调查结果显示, 我国高校智能会计相关课程供给明显不足, 其原因之一就是现有师资无法支撑课程开设。对此, 高校可以引进企业师资或者外专业师资与自有师资组成课程团队, 以此为突破点, 采取“点线面体”的渐进式课程体系改革方式。具体做法为: 集中优势师资开设一门智能会计课程作为突破“点”; 拓展至支撑相同能力的其他课程形成课程模块, 连接成课程“线”; 将多个课程模块进行组合支撑某一类别的智能会计人才培养, 形成课程“面”; 最终多个课程“面”相互交叉构成课程“体”。此时, 对于培养单一类型智能会计人才的高校, 课程体系的具体形式可以表现为“点线面”, 即每类智能会计人才均有相对应的课程“面”; 而对于培养多种类型智能会计人才的高校, 不同类型的智能会计人才的能力结构虽有不同, 但又有交叉, 因而, 课程体系的具体形式可以表现为“点线面体”。该过程不仅有利于培养和提升专业师资的数字素养, 而且有利于尽快改善会计人才的能力结构, 加速智能会计人才供给。

【 主 要 参 考 文 献 】

董南雁,张俊瑞,郭慧婷.面向数智时代的会计范式探索与高端人才培养[ J].会计研究,2023(1):179 ~ 189.

梁牧,刘富华.数字经济发展的就业效应及其作用路径[ J].统计与决策,2023(20):29 ~ 34.

王奕俊,杨悠然.人工智能背景下专业人才培养的发展路径与方向——基于会计职业相关数据的实证研究[ J].中国远程教育,2020(1):35 ~ 45+76 ~ 77.

武可栋,朱梦春,阎世平.数字经济发展水平对劳动力就业结构的影响[ J].统计与决策,2022(10):106 ~ 111.

杨骁,刘益志,郭玉.数字经济对我国就业结构的影响——基于机理与实证分析[ J].软科学,2020(10):25 ~ 29.

张敏,贾丽,史春玲.数字经济背景下的智能财务人才需求研究——基于调查问卷数据的实证分析[ J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2023(2):56 ~ 68.

张敏,吴亭,史春玲等.智能财务人才类型与培养模式:一个初步框架[ J].会计研究,2022(11):14 ~ 26.

周守亮,唐大鹏.智能化时代会计教育的转型与发展[ J].会计研究,2019(12):92 ~ 94.

Mokyr J., Vickers C., Ziebarth N. L.. The History of Technological Anxiety and the Future of Economic Growth: Is This Time Different?[ J]. Journal of Economic Perspectives,2015(3):31 ~ 50.

(责任编辑·校对: 刘钰莹" 许春玲)

【基金项目】吉林省教育厅科学研究项目“数智时代会计专业硕士创新实践能力培养研究”(项目编号:JJKH20230525SK)