【摘要】在“双碳”目标以及实现高质量发展的新时代背景下, 汽车产业作为我国国民经济支柱产业之一, 有高排放、 高污染的特点, 因此其绿色转型之路显得尤为重要。本文基于嵌入性理论视角, 选取新能源汽车制造行业龙头企业比亚迪作为案例研究对象, 梳理其在不同时序区间绿色转型的发展历程, 深度分析其绿色转型的内在机理和实现路径。研究发现: 比亚迪绿色转型经历了探索期、 发展期、 深化期三个阶段, 各个阶段依据不同的驱动因素进行资源整合, 形成不同的绿色动态能力和商业模式。在不同驱动因素和嵌入因素影响下, 资源编排在各个阶段按照“资源建构—资源捆绑—资源撬动”的渐进式轨迹发展。比亚迪绿色转型结果体现在绿色动态能力“构建—提升—强化”的跃迁和“创新链—产业链—市场链”商业模式的变革上。

【关键词】高质量发展;绿色转型;资源编排;嵌入性理论;新能源汽车

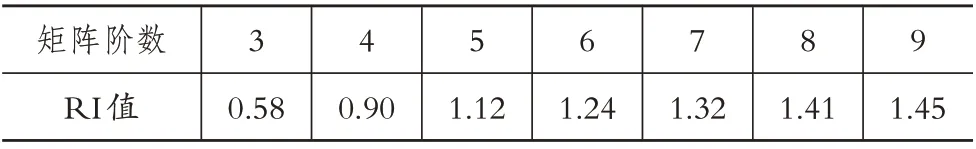

【中图分类号】 F425" " "【文献标识码】A" " " 【文章编号】1004-0994(2025)07-0094-7

一、 引言

随着全球能源安全问题和环境污染问题的加剧, 减少碳排放量、 构建生态文明体系成为各国关注的时代焦点(许晖等,2024)。习近平总书记在第七十五届联合国大会上提出: “我国二氧化碳排放量力争2030年前达到峰值, 2060年前实现碳中和。”基于“双碳”目标, 我国“十四五”规划多次强调绿色转型, 明确指出要提升企业自主创新能力, 加速关键行业及核心领域的绿色化进程。在党的二十大上习近平总书记也指出要“加快构建新发展格局, 着力推动高质量发展”。

汽车产业作为国民经济支柱产业之一, 在经济社会发展全面绿色低碳转型中具有引领性作用。《“十四五”工业绿色发展规划》中也明确提出, 传统汽车制造企业的绿色转型已经迫在眉睫。然而, 部分汽车制造企业绿色转型之路并不顺利: 一方面, 受限于成本、 技术等内部因素无法转型, 传统汽车企业绿色转型前期需要大量研发投入, 但销量上又无法短期内形成规模效应; 另一方面, 受限于配套设施建设不足、 用户需求引导不力等外部因素, 部分汽车企业出现想转但不敢转的局面。

综观已有研究, 一方面, 现有文献大多集中在重污染行业, 如石油和钢铁等资源类制造业, 对资源使用类行业如汽车制造业绿色转型的研究相对较少。另一方面, 现有文献大多聚焦于转型后的企业绩效(高翔和何欢浪,2021), 未深入探讨企业实现绿色转型这一行为过程和微观机制。尽管有些学者呼吁关注企业走向绿色转型的具体过程机制(Wang等,2020), 但大多从利益相关者角度出发, 认为企业转型是为了满足利益相关者的需求(毛蕴诗和王婧,2019), 而对企业通过自身战略进行转型的具体过程研究较少。

考虑上述研究理论与实践局限, 同时响应国家高质量发展目标及实行企业绿色转型战略, 本文选取比亚迪股份有限公司(简称“比亚迪”)为案例对象, 研究传统汽车制造企业如何实现绿色转型。以嵌入性理论和资源编排理论作为开展这一研究的理论视角, 依据转型演化过程“情景因素驱动—资源编排过程—绿色转型实现”的逻辑进行深度剖析。通过对比亚迪的纵向案例分析, 挖掘其绿色转型各个阶段的不同实现路径, 为汽车制造企业绿色转型提供参考经验和路径建议。

二、 文献综述与研究框架

1. 绿色转型。绿色转型是指通过改变传统生产方式和消费模式, 致力于实现经济效益和环境效益平衡的绿色发展模式(万攀兵等,2021)。当前, 有关绿色转型的研究主要聚焦在宏观和中观两个层面。宏观层面指产业绿色转型, 主要分为两方面: 一是实证分析政府环境规制对于产业及区域绿色转型的影响及作用机制, 大多学者认为环境规制可以倒逼区域或产业的技术创新, 加快产业结构升级和区域能源结构化, 进而促进整体绿色转型(杨亦民等,2024); 二是通过构建评价指标体系测量重点区域的绿色转型效率并刻画其典型特征, 有利于促进政府制定关于区域或产业绿色转型的针对性方案(花昀等,2024)。中观层面指企业绿色转型, 主要分为两方面: 一是探究传统能源类企业(如煤炭企业、 火电企业等)的绿色转型演进过程, 总结不同阶段呈现出的动态变化特征(李俊夫和李晓云,2023); 二是探究政府环境规制对企业绿色转型的影响, 包括碳排放交易政策、 绿色信贷政策等(崔小杰,2023; 谢乔昕和张宇,2021), 主要通过实证检验方式探究积极或消极影响。

对于绿色转型, 现有相关研究大多关注转型后的效果及影响, 少数学者提出需要更多关注企业绿色转型的路径, 尤其是企业主动式和被动式相结合的转型演化过程。那么, 作为资源使用类企业的汽车制造企业, 如何在政策和市场的双重驱动下进行绿色转型?其转型的具体机理和演化路径是什么?这些都是亟需解决的理论与实际问题。

2. 嵌入性理论与绿色转型。嵌入性理论指在个体行为和社会行为中存在一种网络关系, 是个体行为和社会行为相互依赖、 相互作用及相互适应的关系(陈晨,2023)。该理论最初由新经济学家波兰尼提出, 原指经济与其他社会制度之间存在密切关系。后经过几十年的理论迁移, 其内涵在辩证讨论中得到了逐步细化(张慧,2022): 佐金与迪马吉奥将嵌入性区分为认知、 文化、 结构及政治嵌入; 哈格多恩将其区分为环境、 组织间与双边嵌入性。从分类看, 嵌入关系并不是单纯的经济关系, 而是更为广泛的网络关系。总体来看, 随着交叉学科的发展, 嵌入性理论与社会学、 管理学等理论深度融合, 加深了各种社会、 环境因素与行为决策的关系认识, 成为重要的理论研究领域(赵浩华,2024)。

然而, 现有文献大多从关系嵌入和结构嵌入视角展开研究(彭华涛等,2024), 且探讨的是多重嵌入性下对该领域的影响机制, 缺乏对该理论在“实体嵌入”中的深入探讨。企业绿色转型是以政策调整和市场喜好为导向进行的企业策略和模式转型, 这与“主体根据自身目的与所处环境对行为模式进行及时调整”这一嵌入性过程是相辅相成的。同时企业绿色转型和嵌入都是一个循序渐进的过程, 是按照一定次序和时间, 由表及里、 逐层递进的过程。基于此, 有必要从嵌入性理论出发, 从不同角度研究企业各个阶段的绿色转型过程, 并探讨二者之间的耦合程度。

3. 资源编排理论与绿色转型。资源编排理论指企业为了形成新的竞争力进而创造价值, 从识别资源、 获取资源到整合、 利用资源的全过程(云乐鑫和徐海卿,2023)。该理论是资源基础观和动态能力观的发展, 包括建构、 捆绑和撬动三个过程, 三者相互关联、 相互作用。同时, 资源编排从过程视角诠释了“资源—能力—行动”的动态资源行动过程(孔惠丽和裴潇,2023)。因此, 资源编排理论可以清晰地解释企业从驱动因素到绿色转型实现的内在复杂过程。一方面, 从驱动因素上看, 随着外部环境的变化, 在认知、 技术、 制度、 结构等内外部因素对企业的嵌入下, 该理论能使企业管理者及时转移注意力、 挖掘资源优势、 为企业配置差异化的资源组合; 另一方面, 从绿色转型结果上看, 资源编排行动与绿色动态能力、 商业模式协同演化, 最终实现资源组合的束集效应(黄昊等,2020)。

然而, 现有研究大多将资源编排作为一个整体概念, 探寻其不同模型下的不同价值创造结果, 并未充分解释其具体形成过程, 这为本研究提供了理论缺口。因此, 有必要从资源编排视角探究汽车制造行业绿色转型的内在机理和实现路径, 打开资源利用到赢得竞争优势的流程“黑箱”。

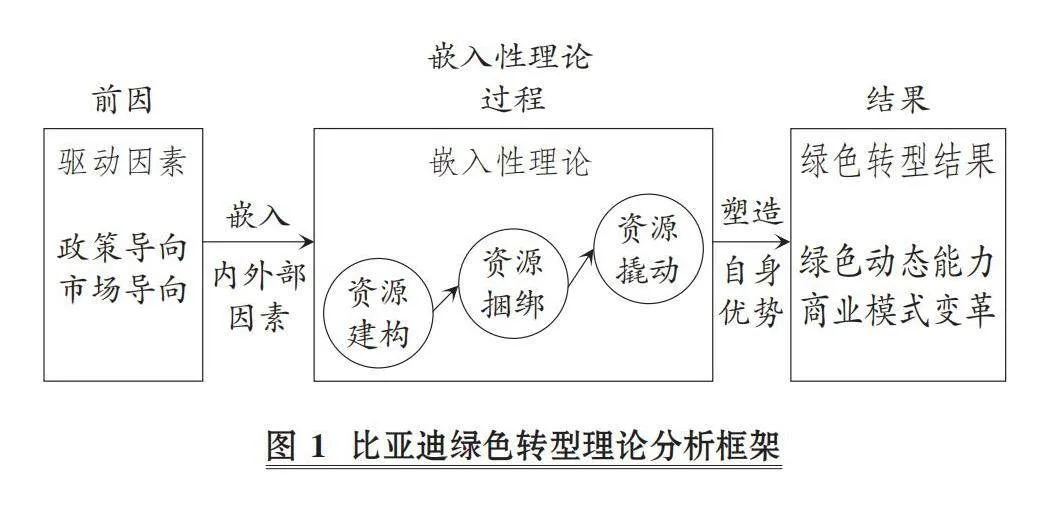

4. 理论分析框架。针对上述理论分析与实践缺陷, 围绕汽车制造企业如何实现绿色转型这一问题, 本研究以嵌入性理论作为元理论分析框架, 将企业不同阶段绿色转型过程视为不同驱动因素对资源编排产生异质影响的结果。为深入剖析汽车制造企业的绿色转型过程, 需要实现新的理论突破, 而嵌入性理论作为解释事物与事物之间耦合程度的理论, 为企业绿色转型过程提供了新的理论视角。因此, 本研究提出了一个基于嵌入性理论的“前因—过程—结果”的因果分析框架(见图1), 并在研究中纳入时序区间以识别不同阶段的嵌入因素与资源编排方式以及绿色转型结果的演化特征(杨明海和魏玉婷,2024)。对于“前因”, 由于认知、 制度等不同因素的嵌入, 决定了企业绿色战略决策中的主导政策因素即响应环境规制的政府要求和绿色需求的市场因素, 二者共同驱动企业的资源编排过程。对于“过程”, 不同驱动因素在资源建构、 资源捆绑、 资源撬动中形成不同的竞争优势, 同时技术、 文化的嵌入使研究更注重资源编排的协同性与耦合性。对于“结果”, 通过资源的调配行为促进了企业绿色动态能力形成, 同时推动其自身的商业模式变革, 最终形成企业不同时序区间的绿色转型路径。

三、 研究设计

1. 研究方法与案例企业选取。本文采用探索式纵向单案例研究方法, 原因在于: 首先, 案例研究适合回答“why”的问题, 这与本研究主题匹配; 其次, 本文重点探讨企业绿色转型的过程机制, 由于绿色转型过程极具动态性和复杂性, 采用纵向案例研究可以重点追踪事件如何随时间的演化产生重要结果, 进而识别出绿色转型形成过程; 最后, 与多案例相比, 单案例研究更能深度揭示绿色转型过程本质, 使研究结论更有深度。

考虑到数据的易获取性和代表性, 本文选取比亚迪为案例研究对象。比亚迪成立之初是以电池产业为主业, 经过多年改革与发展, 成长为一家业务涵盖电池、 新能源汽车、 轨道交通等多个领域的汽车制造企业。2023年比亚迪在新能源汽车销量上以22%的市场占有率稳居行业第一, 远超行业内其他竞争者, 具有行业代表性。并且, 作为我国第一批生产新能源汽车的企业, 比亚迪正式涉足汽车行业以来, 在燃油车到纯电动车、 混合动力车以及轨道交通领域电车的发展过程中注重创新与技术研发, 是汽车企业绿色转型的成功代表。

2. 案例介绍。比亚迪是一家横跨多个领域、 具有国际竞争力的创新型科技企业, 1995年成立以来, 凭借其研发和创新形成领先优势, 在多个领域缔造了多个“世界第一”。比亚迪秉承“技术为王, 创新为本”的发展理念, 加强技术研发、 布局多元化产品线、 加大绿色发展, 呈现初步具备新质生产力特征的发展趋势。并且在“双碳”目标的指引下, 比亚迪深化绿色转型, 推进“技术—商业模式—动态能力”低碳发展, 努力实现企业高质量绿色发展。其发展历程如下:

(1) 绿色转型探索阶段: 传统燃油车及纯电技术方向(2000 ~ 2007年)。比亚迪最早以电池制造商的身份崭露头角, 后萌发涉足汽车生产领域的想法, 2003年比亚迪收购秦川汽车意味着其正式进入汽车制造行业, 最初比亚迪就有生产电动汽车实行汽车绿色化的目标, 于是开始其绿色转型探索阶段, 最后通过逆向工程及半自动化生产法在2006年成功生产了首款电动车F3e, 该车为后续新能源汽车产业的发展奠定了良好基础。

(2) 绿色转型发展阶段: 聚焦混合动力车领域(2008 ~ 2014年)。为了业务扩展及响应国家战略, 比亚迪贯彻低碳环保理念, 继续进行绿色发展, 开始研发油电混合动力汽车, 于2008年成功推出首款双模电动车F3DM, 自此开启新能源汽车发展之路。在巴菲特的资金注入下, 比亚迪进一步加大研发能力, 成功拥有BIVT发动机技术、 铁动力电池等多项专利技术。技术升级的同时带来产品更迭, 2010年比亚迪首款纯电动大巴K9研制成功, 2014年秦“插电式”混合动力车全国销量第一。

(3) 绿色转型深化阶段: 拓展至公交、 出租等非个人领域(2015年至今)。为了实现企业可持续高质量绿色发展, 打造核心竞争力, 比亚迪继续深化企业绿色转型, 致力于引领全球新能源汽车产业变革。比亚迪秉承“上半场是电动化, 下半场是智能化”理念, 先后发布新能源汽车“7+4”全市场战略、 “电动+智能互联”双驱动战略规划, 同时战略布局海外市场。技术研发方面迎来成果爆发, 连续推出如IGBT技术、 刀片电池等关键技术产品。在全球汽车产业向新能源转型的浪潮中, 比亚迪打响了停售燃油车的第一枪, 为“双碳”目标的实现添砖加瓦。

3. 数据收集与分析。本文遵循“证据三角”原则, 采用多种方式获取相关数据。其中: 一手数据主要是参与式观察, 通过观察与参与比亚迪线下实体店、 举办的车展等获取体验, 并采访15名具有购买意向及15名不同阶段已购买者的评价, 整理了近35篇笔记。二手数据来源主要包括: 一是媒体报道, 搜索近五年关于比亚迪绿色转型方面的访谈、 新闻报道等资料70篇, 获取资料共7.2万字。二是企业搜索, 查询企业官方网站、 近五年企业年报、 半年报以及企业刊物中与绿色转型相关的资料共30篇, 获取资料共 2.6万字。三是文献收集, 搜集了2000年以来与比亚迪相关的书籍及期刊论文, 获取资料共5.1万字。不同数据之间形成三角验证, 使结论更准确。

本文采用归纳方法进行质性数据编码, 依据步骤对所获资料进行整理分析。首先, 筛选原始资料并剔除与主题无关内容, 然后逐句分析、 识别关键事项, 对主要内容进行概念化处理, 形成一级编码; 其次, 将一级编码各个概念与范畴联系起来, 发现关系并对其归类整合形成二级编码; 最后, 从二级编码中提取具有理论内涵的关键维度, 形成核心范畴并搭建理论框架。另外, 对所获资料抽检测量其饱和度, 若没有形成新范畴, 则该数据理论饱和。

四、 案例讨论

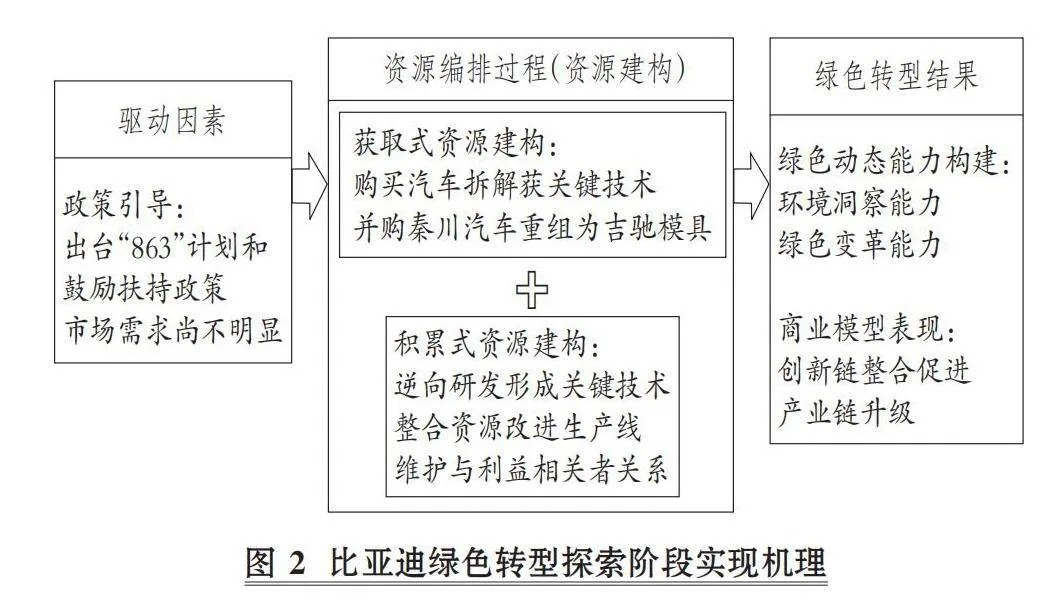

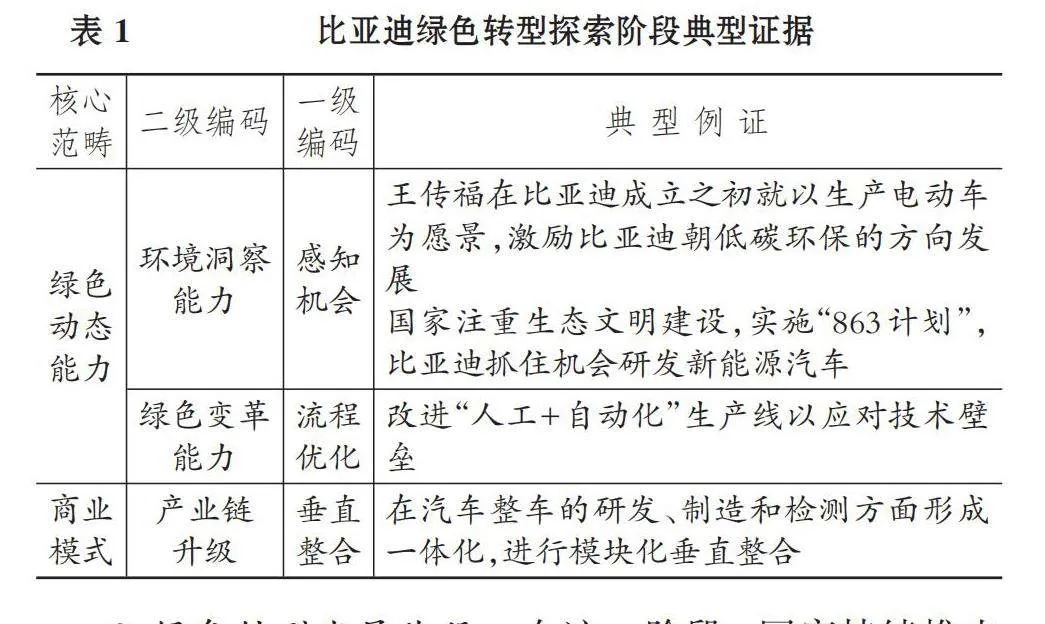

1. 绿色转型探索阶段。在这一阶段, 国家出台政策引导新能源汽车进入市场, 推动企业构建绿色动态能力、 促进产业链升级, 助力企业绿色转型。

(1) 驱动因素。政府政策引导进入市场, 市场需求尚不明显。进入21世纪以来, 面对环境污染、 能源安全问题的加剧, 我国开始注重生态文明建设, 意识到发展新能源汽车的重要意义。2001年新能源汽车项目被列入“863计划”, 通过投入专项资金支持其技术研发工作。“863计划”标志着新能源汽车发展战略的正式启动, 不仅如此, 国家还制定诱导性政策引导企业转型, 同时推出鼓励性政策为企业转型创造良好环境。彼时, 比亚迪已经成为电池制造领域的领军企业。在制度嵌入的基础上, 比亚迪创始人王传福通过分析政策环境及未来市场动态, 将认知与目标嵌入企业未来定位, 激励比亚迪朝低碳环保方向发展。此时, 政府政策引导占主导地位, 引导企业向新能源汽车转型, 由于燃油车历史悠久, 新能源汽车市场需求尚不明显。

(2) 内在机理。“属我所有”的资源建构方式出现并占主导地位, 在绿色转型探索期, 以政府政策为主导导致比亚迪在资源编排方式上体现“合规性”特征(解学梅和韩宇航,2022), 表现为: 整合内外部资源, 捆绑形成自身资源, 以此满足环境规制。

由于政府制度嵌入和企业自身认知与目标嵌入, 比亚迪迎来了机会窗口, 只有当经济主体有效识别并主动响应时, 机会窗口才能发挥有效作用。在绿色转型探索期, 通过归纳资料识别出两种资源建构方式: 一是获取式资源建构, 指通过并购其他企业、 购买专利技术等方式从外部获取实时资源。比亚迪有转型愿景后, 先是从国内外购买最新汽车, 通过拆解学习生产技术; 然后于2003年收购秦川汽车并重组为吉驰模具, 获取整车装配、 车身冲压、 焊接等技术, 正式进入汽车行业。二是积累式资源建构, 指企业通过整合内部资源、 维护与利益相关者关系等方式积累资源。比亚迪聚焦于新能源汽车关键技术, 通过次要业务采购等方式与供应链上下游保持稳定关系。同时, 进行逆向研发缩短产品生产周期, 学习丰田、 奔驰等公司的造车技术, 在自动设备上添加外部集成设备进行改进。通过获取式和积累式资源建构, 比亚迪对内外部资源进行整合, 形成最适合企业发展和市场环境的资源池, 实现初步绿色转型(见图2)。

(3) 实现路径。比亚迪通过对环境规制的洞察, 调整生产战略响应国家发展政策, 同时进行技术创新, 促进新能源汽车产业链升级。首先, 比亚迪在制度嵌入下, 凭借对政策、 未来市场趋势判断的敏锐洞察, 制定学习生产新能源汽车的绿色战略, 为后续打造绿色竞争力奠定基础; 积极响应国家绿色发展号召, 进行生产流程变革, 将传统生产线变革为“人海战术+自动化”生产, 同时将内外部资源进行整合, 有效突破绿色技术壁垒, 增强竞争优势, 逐步具有绿色变革能力。其次, 比亚迪利用创新推动产业链进行转换。将电池和手机零部件研发经验应用到汽车上, 设计研发零部件模具, 逐步提升汽车零部件研发能力; 并在收购重组其他企业后, 积累资源和关键技术, 整合为可支撑生产新能源汽车的自主创新链。同时, 比亚迪在汽车整车的研发、 制造和检测方面形成一体化, 将资本密集型转化为劳动密集型, 通过模块化垂直整合获得成本优势、 提升产品性能、 实现融合集成创新, 完成企业初步绿色转型。比亚迪绿色转型探索阶段实现路径典型证据援引见表1。

2. 绿色转型发展阶段。在这一阶段, 国家持续推出鼓励政策助力新能源汽车市场扩大, 推动企业提升绿色动态能力, 助力企业发展绿色转型。

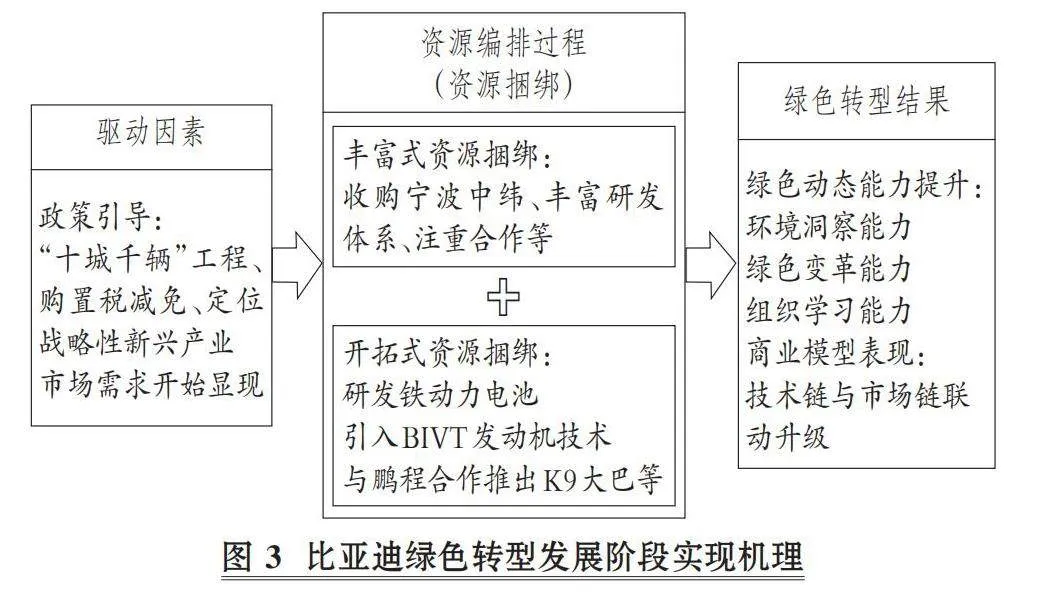

(1) 驱动因素。政府政策助力拓展市场, 市场需求开始显现。2009年财政部、 国家发展改革委等四部门联合启动“十城千辆”工程, 助力推动新能源汽车的产业化进程。同年3月又发布《汽车产业调整和振兴规划》, 进一步明确新能源汽车发展方向, 并在次年将新能源汽车产业定位为战略性新兴产业。2014年更是制定购车免税政策、 调整补助标准, 这一系列举措都标志着新能源汽车产业得到政府全面支持。市场方面, 2008年新能源汽车市场展现出蓬勃发展态势, 汽车销量同比增长117%, 被誉为中国“新能源汽车元年”。在政府政策嵌入及市场需求的双重驱动下, 比亚迪凭借在新能源汽车领域的先发优势, 继续深化该领域。由于消费者对于纯电动车青睐程度不足且纯电动车存在充电基础设施不完善等问题, 王传福将注意力配置由纯电动车领域转向混合动力车领域, 并将创新议题聚焦于市场开拓。

(2) 内在机理。“供我所用”的资源捆绑方式出现并占据主导地位。在绿色转型发展期, 呈现出政府政策与市场相互促进的局面。同时比亚迪也做出“自发式响应”, 即按照国家发展目标, 结合自身发展战略对国家政策的嵌入做出主动回应, 具体表现为比亚迪捆绑资源组合形成自身能力, 重点利用技术嵌入拓宽市场。本文通过整理资料识别出两种资源捆绑方式: 一是丰富式资源捆绑, 指企业将其他资源补充至现有资源池中, 丰富现有绿色能力。比亚迪将技术嵌入企业发展战略中, 先是收购宁波半导体制造企业, 打破垄断自主研发车规级IGBT芯片; 然后成立多个研究机构, 内部建立公司、 业务层次分工明确的研发体系, 外部建立联合实验室等; 还注重与其他公司的合作, 在技术层面取长补短。二是开拓式资源捆绑, 指改变原有资源, 将所获资源与现有资源进行捆绑后形成新能力。比亚迪打破传统铅酸和锂电研发的技术路径, 将原有电池创新经验应用于磷酸铁锂电池新技术, 替代市场上的三元锂电池; 更是与深圳鹏程进行合作, 首先推出K9纯电动大巴。通过丰富式和开拓式资源捆绑, 比亚迪对资源进行互补式整合, 形成市场竞争优势, 完成绿色转型发展(见图3)。

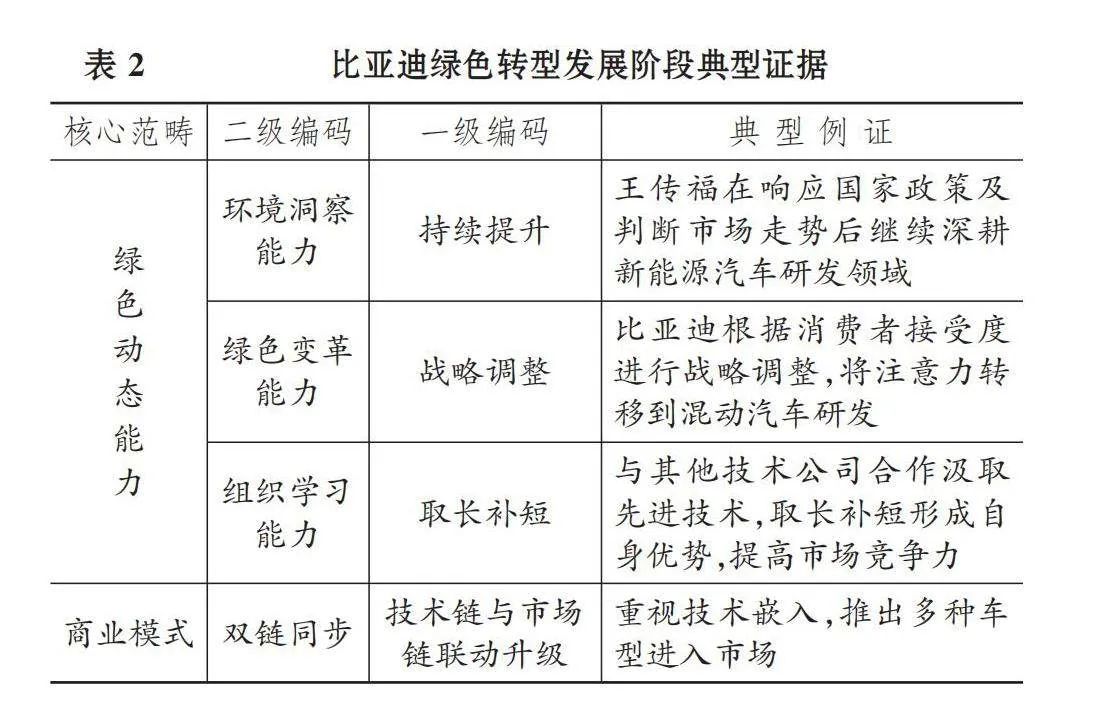

(3) 实现路径。比亚迪在初步实现绿色转型基础上, 进一步提升环境洞察力, 根据市场需求调整注意力, 并加强组织间绿色学习、 强化绿色观念, 同时深化技术研发、 拓宽市场, 进一步发展企业绿色转型。首先, 2009年国家出台一系列推动新能源汽车发展的政策, 表明国家未来必定朝着绿色低碳方向发展, 逐年增加的市场增长率也说明市场在逐渐接受新能源汽车。比亚迪凭借对国家政策和市场走势的判断, 积极做出继续发展新能源汽车的回应, 并将技术嵌入到企业发展战略中, 表明比亚迪在提升对市场需求及消费者偏好的深入洞察能力; 考虑到纯电动车的发展局限, 比亚迪迅速做出调整, 将注意力转向了混合动力汽车, 并开始研发新电池、 电机、 电控等技术, 获批多项专利表明比亚迪在努力提升绿色变革能力。其次, 比亚迪通过与其他技术公司进行合作汲取先进技术, 并重视员工的培养, 引导鼓励员工参加绿色技术培训, 形成组织学习能力。不仅如此, 比亚迪通过买下宁波中纬攻克电控难题、 负担铁电池的研发、 收购国外模具厂计划量产车辆、 在福田等地设置充电桩等手段进行市场拓展, 深化企业绿色转型。比亚迪通过技术嵌入, 成功开发出电动汽车双模DM1.0、 1GTB2.0等技术, 形成独具特色的创新链, 并且依据该创新链成功推出F3DM、 K9等车型, 为补充市场链带来更多可能性。比亚迪绿色转型发展阶段实现路径典型证据援引见表2。

3. 绿色转型深化阶段。在这一阶段, 市场发挥主导调节作用, 国家政策逐步退出市场, 推动企业持续强化绿色动态能力, 延伸产业链促进技术创新升级, 助力企业深化绿色转型。

(1)驱动因素。政府政策淡出, 让步于市场, 市场需求占据主导地位。在政府持续加大补贴的情况下, 部分公司出现“骗补”情况。国家为了市场健康发展, 及激励企业解决芯片依赖进口、 电池续航能力低等“卡脖子”技术问题, 对需求端和生态端补贴政策开始进行退坡调整。《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》规定, 政府补贴按照20%、 40%逐年下降直至2020年补贴完全结束, 后政府补贴又延长至2023年才彻底结束。但这并不意味着政府退出市场, 自2014年起政府就对购置新能源汽车免征车辆购置税, 后又三次将该政策延续, 体现了政府补贴的重心在向消费端转移。在社会主义市场经济体制下, 国家将日渐成熟的新能源汽车产业交给市场这只“无形的手”调节, 产业也逐步从“政策市”转向“市场市”, 实现蓬勃发展。乘用车市场信息联席会最新数据显示, 2023年我国新能源汽车渗透率达到31.6%。相比于2015年的1.34%, 可以看出市场需求正在驶入快车道, 同时市场展现出的巨大潜力也吸引着众多汽车企业进行新能源汽车的研发生产。一揽子政策实施、 愈发激烈的市场竞争, 使王传福意识到企业的长久发展不能仅靠传统的运营模式。基于比亚迪自身在汽车技术、 生产方面的先发优势, 王传福对新能源产业进行结构嵌入, 发布“7+4”全市场战略。

(2) 内在机理。“以我为轴”的资源撬动方式出现并占据主导地位。在这一阶段, 政府政策由普惠式转向扶优式, 行业发展已经切换为市场驱动。面对政府政策对行业的嵌入, 比亚迪做出了引导式响应, 具体表现为自觉履行社会责任, 发挥领头羊作用, 带领行业绿色发展。

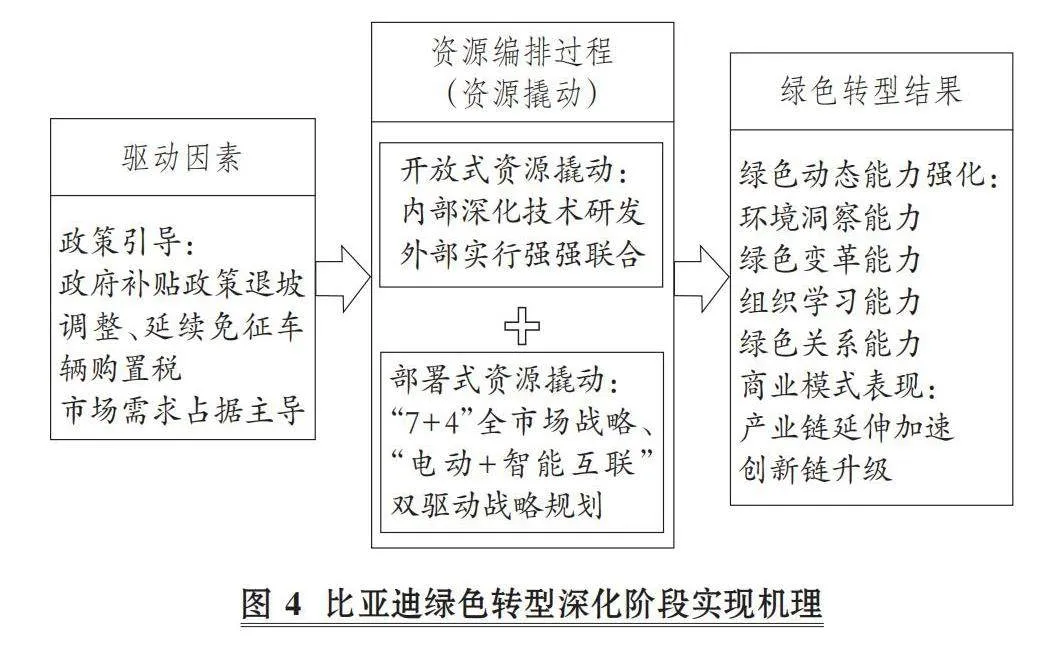

本文通过整理资料识别出两种资源撬动方式: 一是开放式资源撬动, 指通过内部研发、 外部合作方式来“撬动”资源组合用于价值创造。比亚迪在公布全市场战略以后, 又确立“电动+智能互联”双驱动战略。并且继续开展技术创新, 先后推出e平台2.0、 刀片电池、 DM-i超级混动等技术, 实现三电系统的深度整合, 掌握产业链核心技术; 同时, 比亚迪在场景应用领域、 数智化供应链领域、 智能芯片领域等和华为、 百度Apollo、 京东、 英伟达等企业强强联合, 全面展开合作; 不仅如此, 比亚迪还深化校企合作, 与山东大学、 中山大学、 北大深圳研究院等展开研学合作, 培养人才队伍。二是部署式资源撬动, 指企业凭借优势资源识别市场需求, 通过资源部署实现自身价值。比亚迪实行结构性嵌入, 执行多元化战略改善行业布局, 将重点转向公交、 出租等非个人领域。一方面是商用车领域, 比亚迪凭借技术优势推出纯电动商用车产品, 实现了城市公交、 城市环卫等10个领域的全市场覆盖; 一方面是轨道交通领域, 比亚迪发挥集成创新优势, 成功推出中运量云轨和低运量云巴, 打造绿色出行。通过开放式和部署式资源撬动, 比亚迪整合资源调整策略, 协同产业上下游, 并利用产业链撬动价值创造, 实现绿色转型深化(见图4)。

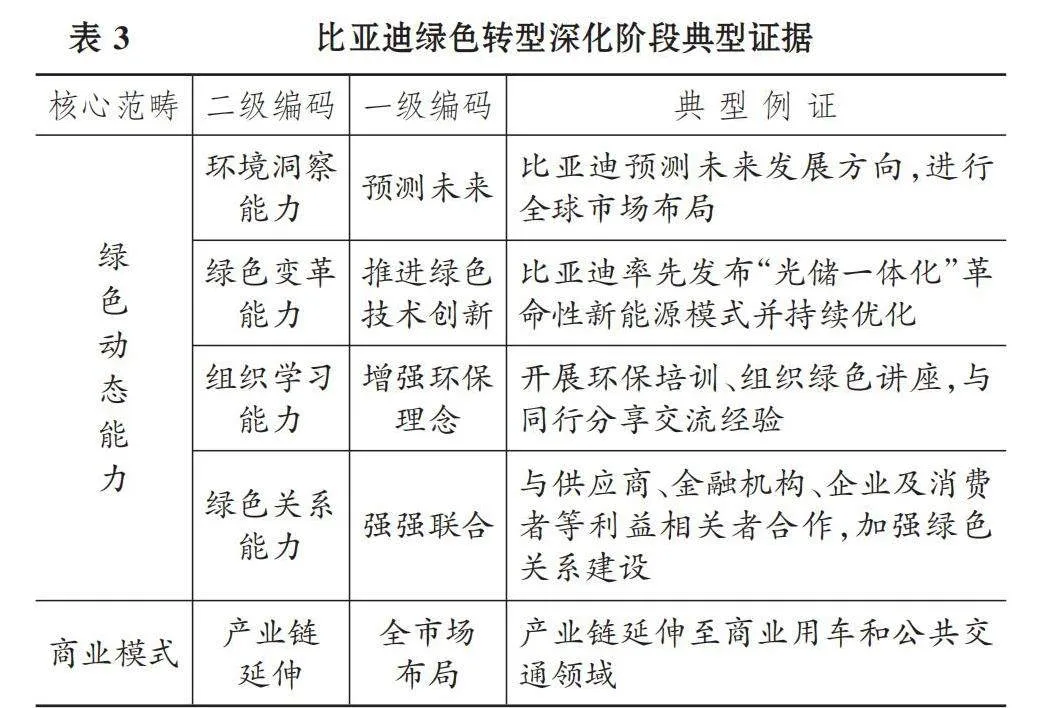

(3) 实现路径。比亚迪在开展绿色转型的基础上进一步强化环境洞察力, 整合绿色技术资源, 加强组织绿色学习能力, 并与利益相关者建立绿色关系, 同时延伸产业链, 促进技术创新升级, 进一步深化企业绿色转型。首先, 比亚迪积极响应国家“双碳”目标, 率先宣布停止燃油汽车生产, 未来专注纯电和插电式混动汽车生产业务, 以绿色低碳推动社会可持续发展。在技术创新方面: 比亚迪通过战略调整,整合捆绑绿色技术资源, 持续推进绿色技术创新。例如突破传统光伏发电瓶颈, 率先推出“光储一体化”创新型新能源模式, 帮助电网解决平衡需求, 以“光储深融合”方式迎接“双碳”目标。在组织学习方面: 比亚迪通过开展环保培训、 组织环保讲座等方式加强员工环保理念、 增强环保专业技能、 提高组织学习能力。同时, 还参加汽车行业减污降碳能力建设研修班, 与同行分享绿色低碳发展经验, 助力企业在绿色发展道路上行稳致远。其次, 比亚迪通过识别供应商、 金融机构、 高新技术企业、 消费者等利益相关者, 嵌入内外部组织结构, 增强绿色关系能力。例如, 与京东合作绿色物流建设、 与金融机构合作利用绿色债券和贷款等方式筹集资金加码芯片和动力电池的研发等。最后, 比亚迪延伸产业链至商业用车、 公共交通等非个人领域, 同时加强国际交流与合作, 借助“一带一路”倡议等积极开发布局海外市场, 致力于打造全球产业链。随着产业链的延伸, 新能源汽车创新链也在不断升级, 不仅在芯片、 三电等核心技术领域实现突破, 也在智能驾驶、 充电桩配套开发、 动力电池回收等方面实现创新飞跃发展。比亚迪绿色转型深化阶段实现路径典型证据援引见表3。

五、 研究结论与启示

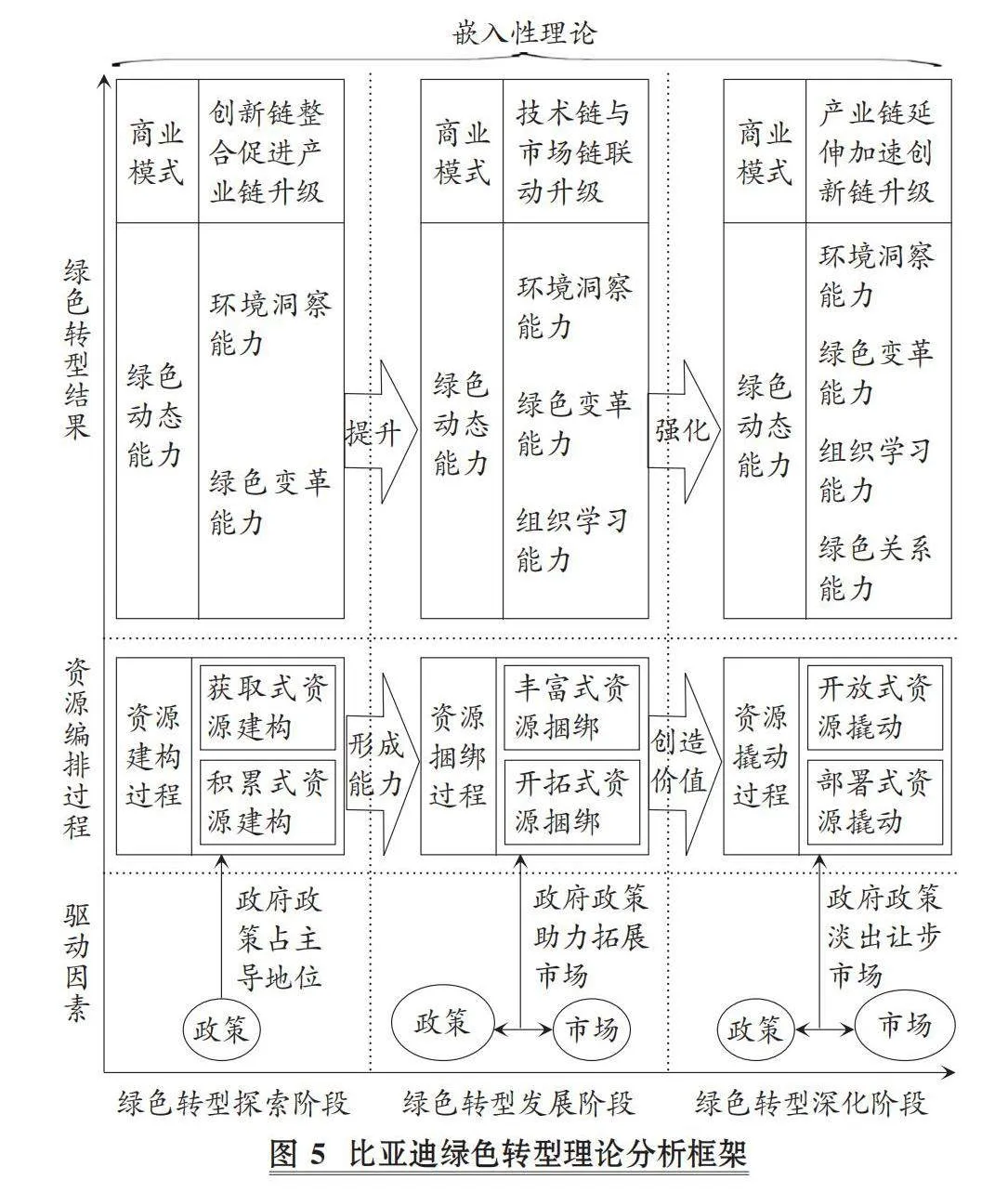

1. 研究结论。基于以上案例讨论, 本文构建了比亚迪整个绿色转型过程的理论分析框架(见图5)。该框架基于嵌入式理论和“前因—过程—结果”理论框架, 揭示了比亚迪实现绿色转型的内在机理。同时绿色转型作为企业的一种环境友好行为, 从嵌入性理论角度进行分析, 也是经济决定论到社会嵌入论的实证检验。

(1) 不同阶段的驱动因素、 资源编排过程和形成的绿色转型结果既存在差异又形成关系。从时序区间看, 比亚迪绿色转型分为探索、 发展、 深化三个阶段, 三个阶段分别在“前因、 过程、 结果”上又形成递进关系。随着组织注意力的转移, 企业逻辑主导从政府政策占主导地位演化为市场占主导地位; 随着认知、 技术、 结构的不同嵌入, 资源编排方式经历了从“属我所有”的资源建构到“供我所用”的资源捆绑和“以我为轴”的资源撬动的动态演化过程; 展现了绿色动态能力“构建—提升—强化”的跃迁过程及商业模式“创新链—产业链—市场链”的耦合协同作用。

(2) 从实现机理上看, 在国家大力推动新能源产业发展、 促进企业绿色转型、 实现我国高质量发展的背景下, 比亚迪迎来机会窗口。制度、 认知的嵌入驱动比亚迪进行转型, 比亚迪结合自身的资源存量采取适配的资源行动。就其适配性而言, 比亚迪最初面临技术瓶颈和资源匮乏的现实, 于是致力于捕捉机会、 整合资源, 通过适应性建构、 捆绑、 撬动过程突破资源束缚, 形成竞争优势。比亚迪在识别捕捉绿色机会的基础上实施企业高质量绿色发展战略, 最终形成前瞻性绿色动态能力和三链协同商业模式。

从政策的天时到技术的地利, 再到人才的人和, 比亚迪转型的每一步都走得扎实有力。在比亚迪绿色转型的过程中, 可以看到我国传统汽车企业的崛起与突变, 也可以看到我国发展绿色产业、 推动经济可持续发展的决心。

2. 实践启示。本文对于亟需转型的传统制造汽车企业和政策制定者提供一定的管理启示。

对于企业管理者: 首先, 面对环境规制和需要绿色转型的迫切要求, 企业管理者要对外部环境时刻保持敏感和警觉, 识别环境动态变化过程中的潜在机会和发展阶段的关键议题, 例如可以设立专业化的管理团队重点关注国家或者行业环境标准、 激励机制。其次, 要重视技术创新、 强化产业技术自立自强。面对全球化激烈竞争, 只有坚持科技创新掌握核心技术, 才能重塑生产方式, 形成并依靠新质生产力推动企业高质量发展。最后, 要重视合作、 扩展产业边界(徐铭辰,2024)。面对行业“卡脖子”困境, 要建立创新合作机制, 推动产业链上下游资源共享、 互通有无, 共同攻克技术难题。同时也要加强与其他产业的跨界合作, 如信息技术、 人工智能等领域, 引入新技术、 新理念、 新资源, 进一步拓宽发展空间。

对于政策制定者: 政府在推动企业绿色转型、 践行可持续发展战略时, 首先要制定科学、 合理的政策体系。初期应侧重供给端政策, 鼓励企业对政策进行“自主式”回应, 鼓励企业加大研发投入, 突破关键技术, 以实现对科技领军企业、 专精特新企业的培育; 随着技术的深入, 政府可以将政策转向技术标准的提升以及市场政策的升级, 发挥市场“无形的手”在资源配置中的决定性作用。其次, 政府还可布局前瞻性的产业生态发展规划, 为企业发展制定阶段性政策指引, 引导企业在绿色低碳领域展开合作。最后, 面对国际政治局势动荡给我国新兴产业带来的出海挑战, 政府应通过鼓励金融机构开展绿色金融业务、 为绿色产业提供资金支持等方式助力绿色转型, 并鼓励企业强化全球化发展理念, 积极拓展海外业务, 参与共建“一带一路”。

【 主 要 参 考 文 献 】

高翔,何欢浪.清洁生产、绿色转型与企业产品质量升级[ J].统计研究,2021(7):64 ~ 75.

花昀,刘璐,王璟.环保补贴与企业绿色转型:“环境导向”抑或“效率至上”[ J].技术经济,2024(7):53 ~ 67.

黄昊,王国红,秦兰.科技新创企业资源编排对企业成长影响研究:资源基础与创业能力共演化视角[ J].中国软科学,2020(7):122 ~ 137.

孔惠丽,裴潇.重污染企业绿色转型的价值创造与演化——基于资源编排的案例研究[ J].科技管理研究,2023(15):227 ~ 238.

李俊夫,李晓云.制造业企业绿色转型的前因、路径与策略——基于碳中和视角的分析[ J].现代管理科学,2023(5):124 ~ 132.

毛蕴诗,王婧.企业社会责任融合、利害相关者管理与绿色产品创新——基于老板电器的案例研究[ J].管理评论,2019(7):149 ~ 161.

彭华涛,夏丽馨,刘勤.社会网络嵌入、风险承担水平与科技创业绩效——产品市场竞争视角[ J].科技进步与对策,2024(12):23 ~ 34.

万攀兵,杨冕,陈林.环境技术标准何以影响中国制造业绿色转型——基于技术改造的视角[ J].中国工业经济,2021(9):118 ~ 136.

许晖,杨金东,王泽鹏.逐绿前行,绿浪迭起:制造业企业绿色动态能力的构建机制研究——基于德龙钢铁的纵向单案例研究[ J].南开管理评论,2024(2):60 ~ 74.

谢乔昕,张宇.绿色信贷政策、扶持之手与企业创新转型[ J].科研管理,2021(1):124 ~ 134.

解学梅,韩宇航.本土制造业企业如何在绿色创新中实现“华丽转型”?——基于注意力基础观的多案例研究[ J].管理世界,2022(3):76 ~ 106.

徐铭辰.中央企业培育新质生产力:责任使命、现实挑战和优化路径[ J].当代经济管理,2024(12):24 ~ 33.

杨亦民,黄靖涵,李海玲.《环境保护税法》与区域绿色转型:机制与效应[ J].财会月刊,2024(2):102 ~ 109.

云乐鑫,徐海卿.数字化转型企业如何实现商业模式创新?——基于资源编排视角[ J].财会通讯,2023(22):142 ~ 150.

杨明海,魏玉婷.注意力视角下企业突破性创新的实现机制与演化路径——基于比亚迪汽车的案例研究[ J].山东社会科学,2024(6):176 ~ 184.

张慧.嵌入性理论:发展脉络、理论迁移与研究路径[ J].社会科学动态,2022(7):14 ~ 25.

赵浩华.嵌入性理论视角下农村互助养老发展困境与破解[ J].当代经济研究,2024(2):94 ~ 104.

Wang J., Xue Y., Yang J.. Boundary spanning search and firms green innovation: The moderating role of resource orchestration capability[ J]. Business Strategy and the Environment,2020(2):361 ~ 374.