摘要:本文分析了管理创新无效化的主要原因,并在此基础上提出了解决方案——管理创新有效化模型。该模型以系统的思想,将整个管理创新的活动过程,包括原则前提、理念文化创新、具体管理创新和改进活动、效果的产生、有效性评估、优化或理念再创新等环节,置于组织的“可控制”范围之下,并于创新活动的每一具体环节实施信息反馈。IBM的案例分析证明了该模型的有效。

关键词:模型;管理创新;理念文化;评估

中图分类号:F27

文献标识码:A

文章编号:1002-2848-2008(02)-0111-06

一、引 言

人类发展进入21世纪之后,随着经济的全球化,科学技术的飞速发展,高技术产业化形成的知识经济时代的到来,组织的生存与发展也随之产生许多新的变化。这些新的变化给组织带来不可多得的机遇,但是同时,它也对组织提出了更加严峻的挑战。21世纪,发展的决定因素是创新能力,它是一个民族进步的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力。着名管理学家汤姆·彼得斯说:“只有创新,才有超越。”创新管理创新是创新的核心内容,是知识经济时代的主旋律[1]。所谓管理创新就是在市场经济条件下,组织在管理方面进行的创新,是为了更有效地整合组织资源,将资源从低效率转向高效率使用,使管理活动更加有效,以达到目标的全过程中的各层次、各领域的创新活动。管理创新的目标是赢得顾客,树立企业在公众心中的良好形象,以尽可能少的投入获得满意的产品,进而取得竞争优势。联系我国实际,管理创新的具体内容包括:经营管理思想观念的创新;组织结构的创新;组织制度的创新;管理模式的创新;管理手段的创新。

为了适应宏观环境以及组织具体环境的迅猛变化和不断发展,“创新”一时风靡全球。从技术创新到管理创新,从静态的创新到动态的创新,从零星式的创新到持续性的创新,创新人给许多组织带来了质的飞跃。Microsoft的技术创新造就了“世界第一富”,成为庞大的软件王国;IBM的管理创新让1994年亏损81亿美元的蓝色巨人两年内便摆脱困境;DELL的直销模式促使了10年销售额50%以上的超增长……创新成功的案例不胜枚举。

但是管理的创新与改进并不等于成功。麦道公司注意到自己市场的缩小时,也努力进行了一系列的管理制度、组织结构等方面的创新与改进,最终还是避免不了被波音吞并的厄运;艾柯卡接管克莱斯勒之前,克莱斯勒的管理者也曾试着进行一些管理制度上的改进,可是为什么他们没有成功?近年来,许多国有企业都在致力于管理制度、组织结构等方面的管理创新与改进活动,可是,仍有大量的国企在不断亏损,还有无数的不为我们所知的小型组织夭折于管理创新后的摇篮之中。

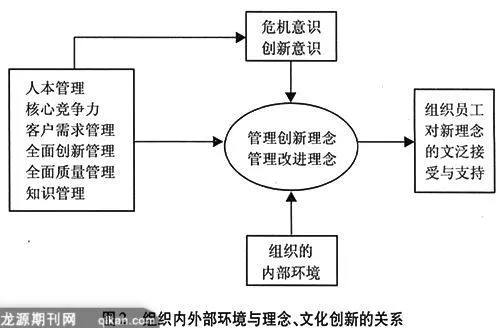

究其原因,主要有三个方面:第一,新的理念或文化并不适应本组织的发展。许多组织的创新理念都是盲目跟随市场潮流,缺少对组织自身的内部环境的分析。这类组织的管理改革往往都是细枝末节的改进,而关键性的企业发展中继续改进的“瓶颈”还是一成不变,当然只能以失败告终。第二,难以控制管理创新的风险。创新都会伴随着巨大的风险,成功的组织往往善于分散、控制风险,而大多数的失败组织则是在盲目的创新赌博之后,一蹶不振。第三,组织对创新的“消化”能力差,致使管理创新活动的执行效果不佳。组织的管理创新与变革不可避免地会遇到各个方面的阻力。加之管理者的推动能力不足,导致管理创新或管理改进活动不够彻底,管理创新最终沦为形式主义。

因此,组织仅仅具有危机意识,具有渴望创新与改进的意识是不够的。如何使组织的创新达到有效的效果,已成为当今组织管理者当前急需解决的关键问题。

二、管理创新的有效化模型

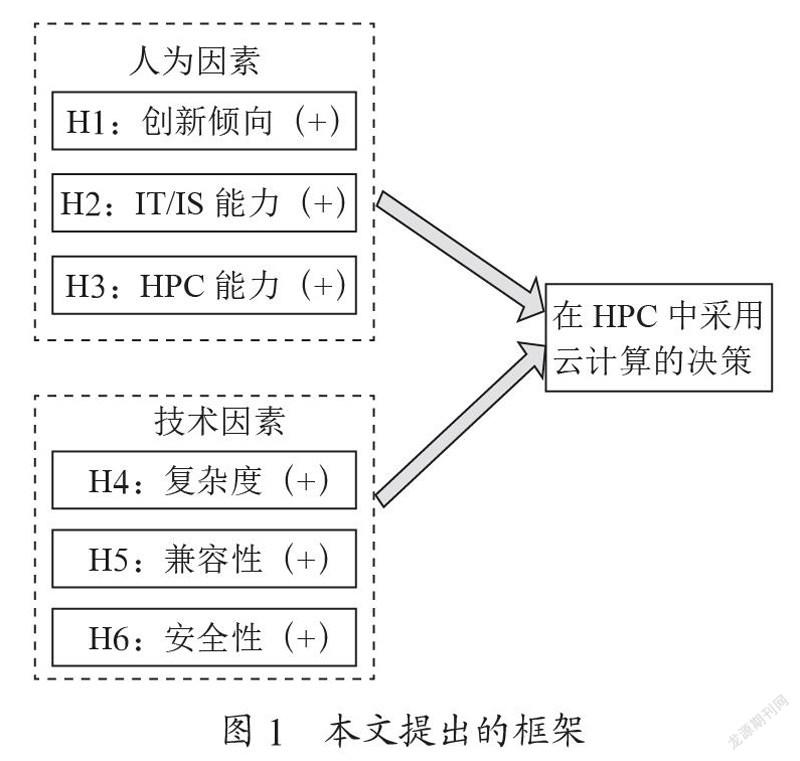

管理创新是一个过程,并不是所有的管理创新与改进活动都能达到有效的效果。当一系列的管理创新与改进活动开始对组织有所促进,使组织的价值有所增加,并支持着组织的可持续发展,这时,管理创新改进活动才达到了预期的有效效果,称之为管理创新的有效性。为了使管理创新能够达到有效的效果,就必须跟踪它作用的全过程。下图是笔者提出的一个管理创新的有效化模型,它提供了一种能够促使管理创新与改进活动有效化的理念与方法(见图1)。

管理创新与改进活动发生于组织管理活动的各个层次,各个阶段、各个部分。在开始创新活动之前,我们必须要遵守一些原则,这将是创新活动得以顺利进行的前提。这些原则反映了当前组织的外部环境的变化[2],它为创造性的思想、理念的产生提供了基础。组织有了创新理念之后,管理者需要将其传达到组织的每一个角落,尽可能地使组织的每一个成员都能理解、认同、支持,从而使组织的所有成员产生对该新思想、新理念的共鸣,营造出极具凝聚力的利于组织管理创新的氛围。一般而言,组织的创新活动或多或少都会涉及到组织结构与组织制度的变化。对整体创新活动而言,组织结构和组织制度的变化不仅会发生,而且还可能是大面积的强烈变化。在这样的组织变革中,不可避免会遇到来自各个方面的阻力,所以这步变革是整个创新活动过程中最关键的一步;对局部创新活动而言,组织结构和组织制度的变化可能较小,或者不会发生明显的变化,然而,该组织结构和制度在其中所起的作用却不能被忽视。同时,管理创新与改进活动还会带来组织的管理模式、管理手段等方面的变化,这些变化深入到组织的各个基层运营单位中去,促使组织产生有价值的产品或服务。管理创新活动的执行过程必须要在组织的“可控制”范围下进行。因此,我们必须有一套评估体系来评价这一系列的创新和改进活动有没有达到预期的效果,有没有产生有价值的产品或服务,是否增强了组织的可持续发展能力。并对评估后的结果加以控制,不断优化。同时,在创新的全部过程中,我们还必须密切注意环境的变化,以判断我们的理念是否需要再改进。

管理创新有效化模型实际上就是扫描整个管理创新活动的过程,发现每一部分(包括理念与执行过程)出现的偏差,并加以纠正,促使创新活动达到有效效果的系统组合。

三、结合IBM管理创新案例的分析

1911年,Charles F. Flint组建了计算制表记录公司,即IBM的前身。1914年,Thomas J. Watson.Sr.进入计算制表记录公司并于1924年将计算制表记录公司正式改名为International Business Machine Company(IBM)。

作为IBM的创始人,Thomas J. Watson.Sr.赋予了IBM许多为当时人们所惊奇的新理念。接下去,Thomas J. Watson.Jr、Join F.Akers等人使IBM的辉煌一直持续到80年代,然而,进入90年代后,IBM的危机产生了。

IBM长期以来逐渐形成的内部臃肿的官僚机构与组织内盲目自满的情绪扩张引发了IBM的这次危机,1992年IBM亏损49.7亿美元。

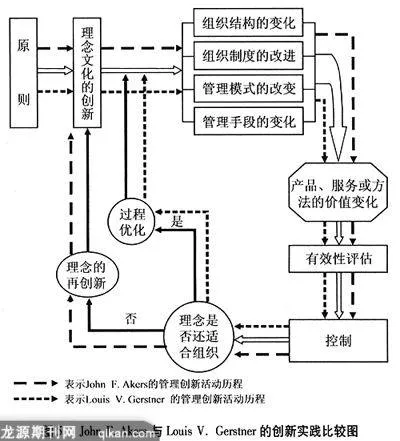

在这期间,IBM的管理者并非完全没有意识到他们所面临的巨大的危机。1991年,当时的IBM董事局主席John F.Akers已经意识到需要对IBM的公司结构与企业文化做一个根本性的变革,并且已经开始着手进行管理的改进活动。然而遗憾的是,他的努力并没有取得良好的效果。1993年,Louis V. Gerstner入主IBM,开始他的强有力的管理创新与改进活动,IBM也奇迹般的在1995年扭亏为盈,并坐稳世界IT行业的头把交椅。这两位CEO的管理创新与改进活动为什么会出现这么大的效果偏差呢?管理创新有效化模型向我们揭示了其中的秘密所在[3]。

1.管理创新的原则

两位CEO在进行组织的管理创新与改进活动中都遵循着创新的普遍原则,包括系统原则、动态适应原则、价值增值原则以及社会道德原则[4]。

第一,系统原则。组织是一个系统,组织的管理创新必然是一个系统工程,它包括管理理念、管理战略、组织结构、业务流程、组织文化等各个方面的创新,而且这些创新都应该是密切相连,紧紧相关的。

第二,动态适应原则。管理的创新与改进必须适应不断变化的环境。

第三,价值增值原则。组织的最终目标是在组织的投入——产出系统中达到价值增值。

第四,社会道德责任原则。组织都是社会系统中的一个子系统,它的道德形象与社会责任直接决定了它能否为社会所接受,它能否在这个社会系统中生存发展下去。对组织内员工的道德主要体现在组织对员工的关心程度、公平程度等方面,与外部环境的道德相比而言则更为重要。首先,顾客是组织赖以生存的根本,失去了顾客的支持,组织不可能生存下去;其次,生态环境压力也制约着组织的创新与变革的范围,缺少与生态环境的良好共容能力,任何的管理创新都不会持续下去;最后,政府、关联组织等对组织管理创新的反映也是组织需要考虑的重要因素,很少有组织愿与“无道德”修养的组织发展合作关系。所以,任何组织在进行管理创新与改进的同时,不能忽略或是回避它的道德形象以及社会责任问题,否则,无论管理创新还是所谓的管理改进活动都不会获得真正的成功。

2.理念、文化的创新

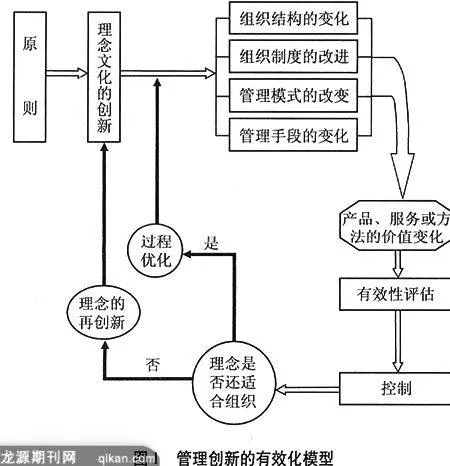

组织的管理创新或改进都是从理念、文化的创新与改进开始。理念、文化的创新必然与多变的组织环境有关。(见图2)

多变的外部环境要求当代组织的管理者摆脱陈旧的、不符合时代发展的管理理念,结合组织本身的内外部环境,发现适合本组织发展的组织理念和文化[5]。John F. Akers显然已经意识到结构过于臃肿的IBM已经无法适应环境的变化;他也注意到IBM的终身雇佣制度使得公司的成本过高。可以说,在危机意识与内部环境分析方向,他做得相当完整,但是,他没有能够敏锐地感觉到IT市场的新变化与新趋势,所以他的理念文化的创新也只能停留在有限的高度上。

Gerstner作为一个“空降兵”,他对IBM的熟悉程度不及Akers,所以在危机意识以及内部环境分析方面,他不会比Akers更出色。但是,他对外部环境有着更广阔的视角,更敏锐的感觉。对于“大型机是至尊,大型机将永远支配市场”的IBM的企业理念,他并不认同,相反,他坚信IT也的未来市场是服务与软件,而非硬件。于是,一个影响着整个IT行业发展的创新思想诞生了,IBM先于他的所有竞争对手采用了这个新理念。Gerstner的理念无疑更适合这个步履蹒跚的蓝色巨人。Gerstner将IBM定位为整体服务提供商,并据此提出保持IBM的完整性、改变公司的经济模式、再造业务流程以及出售缺乏生产力的资产等一系列衍生理念。同时,Gerstner充分理解了IBM80年代文化的“精髓”:第一,IBM有着基于人性底蕴之上的科技创造力;第二,IBM的失败只不过是由于过于自满而丧失了方向,由于丧失方向而从科技领先的榜样,衰落为严重官僚主义的“各自为战”,从而抵消了战斗力,但不是丧失了战斗力。于是,他努力消除IBM多年积聚起来的自满情绪,促使整个组织形成了自信、轻松、合作、创新的高绩效的文化氛围[6]。

从二者的比较来看,显然,由于Gerstner在把握外部环境的能力上技高一筹,他的创新理念也就更加具有价值。在推行新理念,巩固新文化的过程中,Gerstner更为成功,这正是因为他提出了更适合IBM的新理念,并在IBM内部推行,这是由于新文化等诸多创新活动所致。因此,“适合”本组织的新理念与新文化是组织管理创新与改进活动有效化的前提和条件[7]。

3.管理创新与改进活动的实行

组织接受了新的先进理念或是获得了创造性的思想之后,就要开始进行具体的管理创新与改进活动;即使组织还没有能够完全理解或适应新的理念与文化,也需要通过具体的管理创新与改进活动来实践、评判、或强化组织的新理念与新文化[8]。

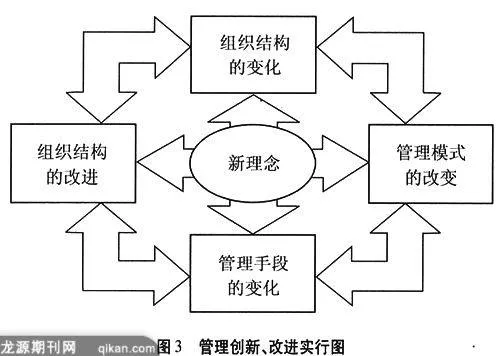

一般而言,具体的管理创新活动主要包括四个方面[9]:组织结构的变革,组织制度的改进,管理模式的改变,管理手段的变化,它们之间则是相互联系、相互促进的关系(见图3)。

John F. Akers对IBM的改进包括重新整合IBM的组织结构;将IBM分成13个部门,下放权力;取消雇员的终身雇佣制;削减成本;扩大经营范围等。由于强大的变革阻力,Akers的管理创新与改进活动的效果不得不大打折扣。

Gerstner的管理创新与改进活动则有所不同,他指出一个成功的企业和管理者应该具备三个基本特征[10],即:明确的业务核心(Focus)、卓越的执行、优秀的领导艺术。基于他的管理哲学以及他的身体力行,IBM的各项管理创新与改进活动都得以有效进行。IBM的组织结构由原来的金字塔式的官僚结构变更为有机化的多维化矩阵结构;取消了员工的终身雇佣制,变为更为有效的薪酬激励制度;创新营销方式,由传统的推销改为电话直销与网络直销相结合;鼓励组织员工的创新活动,建立创新激励机制;强调执行,以确保组织的决策得到有效的实施。另外,Gerstner还明确指出,一个伟大的企业不是管理出来的,而是领导出来的。领导者必须身先士卒,亲自参与与解决问题。他的理念也促使IBM的管理者领导方式与管理手段发生变化,朝着更加人性化、合作化的方向发展。可见,在组织的管理创新与改进的具体执行活动中,Gerstner更为成功。

4.产品、服务或方法的价值变化

管理创新与改进活动的结果是产生有价值的产品、服务或方法,它的目标是提高组织管理的有效性与效率。因此,管理有效性与效率的价值变化也集中体现在组织的最终产品、服务或管理方法的变化之中。

5.有效性的评估

对管理创新与改进活动的有效性评价,实际上,就是在考查组织对其创造性的新理念、新文化的“消化”能力,评价组织对新概念、新文化的“消化”效果[11]。

有效性的评估包括“硬评估”与“软评估”两个方面。硬评估是指对管理创新与改进活动产生的最终的有价值的产品与服务的评估。通常,可以通过财务、市场、质量水平与客户满意度等方面的标准来衡量产品与服务的变化。硬评估是有效性评估的基础手段,然而,硬评估无法接触到管理创新活动的内在效果,外部的数据往往只是短期的“假象”。软评估是对硬评估的有效补充,它是评估组织内的文化氛围、管理流程、结构柔性等方面的变化。软评估不同于硬评估,它没有可以定量的标准。因此,软评估比较抽象,而且更难衡量,但是,它却是有效性评估的核心,它可以接触到组织管理创新后的内在效果,从而有效地防止组织为外部产品与服务出现的短期利好假象所蒙蔽。

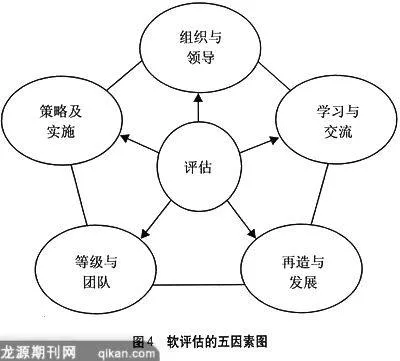

一般而言,软评估可以从下图所示的五个方面着手进行(见图4)。

无论从硬评估还是软评估的角度来看,Gerstner的创新效果都要远远大于Akers的创新效果。

我们仅以财务指标的角度为例:Akers执掌IBM的最后几年,即1991年至1993年间累计亏损高达162亿美元;而Gerstner接手以后,1996年IBM就实现了770亿美元的营业收入和60亿美元净利润,2002年,Gerstner离任时,IBM的营业收入已超过800亿美元。

6.控制

控制主要是为了降低管理创新与改进活动所带来的巨大风险。评判的结果若为有效,则控制的主要工作是进行再优化;评判若为无效或欠缺有效,且属于组织消化工作不利的问题,而控制的工作在于找出组织消化环节中的偏差,并进行纠正优化。若无效的结果是因为组织的消化能力不够或新理念文化对组织的不适合所导致的,则控制的工作是将其信息反馈给管理理念文化的创新环节,并协助重新制定适合本组织的理念文化,以进行二次管理创新与改进活动。对于管理创新活动可能出现的个别问题,要能够科学的辨别。因此,可以说,合格的控制有效地降低了组织管理创新的风险,增大了管理创新与改进活动的成功系数。

7.过程优化

组织的管理创新与改进活动若评估为有效,则我们需要通过优化工作来强化;若评估为无效而原因又是来自于具体创新活动过程的失误,我们也需要通过优化工作来改变这种状况。

不同的组织创新理念与不同的创新效果会造成不同的优化目标与手段。例如,人本管理要求的人力资源优化是充分利用网络技术的杠杆作用,使你的员工在其工作岗位上发挥最大的作用的过程,其优化的目标是建立员工优化计划,使员工拥有更大的权力,精简、加快管理工作,向管理层提供重要信息,并形成一种积极向上的企业文化,其优化的手段包括员工连接、员工授权、专门的教学门户、精简并加快管理工作、节约资金、改善招聘和福利管理、尽一切可能鼓励员工采用新战略等等。学习型组织要求扁平化、柔性化的结构优化方向,优化的手段[12]则包括CIMS、BRP等。知识管理要求管理制度的人性化、团队化、柔性化,实现它的手段包括TQM、MBO等等。组织文化与理念的组合以及已进行的管理创新与改进活动的有效程度决定了优化目标与手段的组合。

8.理念的再创新与优化

若管理创新与改进的无效来自于创新的理念与文化,则需要回到理念创新阶段进行二次理念再创新[13];即使管理创新与改进活动已经取得了有效的效果,也需要根据组织内外部环境不断审视组织的新理念、新文化,并进行理念文化的优化与改进。

John F.Akers的变革的无效促使IBM当局思考其中原因。经分析后,结论是Akers的理念已经不适应IBM,IBM需要“再创新”。于是Gerstner走马上任,引领蓝色巨人进行了理念的再创新。而Gerstner的创新成功又使得IBM在他的理念下不断地、持续地进行优化工作,以使管理创新的效果达到最优(见图5)。

运用管理创新有效化模型,通过对Akers与Gerstner的创新活动环节的逐一分析,我们可以清楚地发现二者之间偏差。同时,管理创新有效化模型的“可控制”的思想在其中也得以体现,正因为Akers的创新活动一直处于可控制的范围之内,Gerstner才有二次创新的机会,IBM也因此绝处逢生。

IBM的案例证明:在组织运用管理创新中有效化模型可以促进组织的创新活动达到有效的效果。

9.管理创新的有效化模型的全局把握

管理创新的有效化模型并不是能够使每一项管理创新改进活动都取得有效效果的万能模型,它本质上还是一种理念、一种思想,它提供的是“治病”的方法而非包治百病的圣药。

管理创新的有效性模型实际上就是扫描整个管理创新活动的过程,发现各部分出现的偏差,加以纠正,并通过系统分析,促使创新活动能够有效进行并达到最优的模型。

四、管理创新有效化模型的再研究展望

管理创新有效化模型阐述的是一种促使组织创新有效化的思想、理念。模型本身往往都存在着“难以变通”的局限性,所以,对该模型的应用必须要结合组织的实际情况,这与模型中一直强调的“适应性”的思想不谋而合。

由于时间和能力有限,我们对该模型的开发与研究还有许多需要改进的地方,主要包括以下几个方面:

第一,如何将模型中的管理创新执行活动置于组织的“可控制”之下,是该模型一个难点。一般而言,创新能力强的组织,都具有开放的文化环境,这样,可以激励组织员工的创新火花,因此,组织的“可控制”范围应尽可能地不挫伤组织员工的积极性和创造性。

第二,该模型不仅是提高管理创新一次成功概率的模型,更重要的是它可以避免组织在一次创新失败后走向灭亡,使组织获得再创新的机会。然而,由于当代环境变化十分剧烈,有时候,组织也需要做出博弈,此时,该模型需要做怎样的改进而帮助该类组织也是值得进一步研究的地方。

第三,该模型描述的范围包括多次创新循环活动。在多次循环创新活动中,存在前次创新活动对后次创新活动的促进或阻碍作用应该如何界定的问题,这也将是该模型需要补充研究的方向。

我们相信,管理创新有效化模型可以帮助组织的管理创新活动达到有效的效果,同时,我也注意到了它的不足之处,发现仍然有许多值得进一步研究的地方。

我们提出管理创新有效化模型是为了提醒当代的组织管理者,管理创新本身并不等于组织的成功,任何组织都需要时刻注意自己的管理创新活动是否真的取得了有效的效果,都需要运用管理创新有效化模型的思想与方法来推动组织的管理创新活动有效化。

参考文献:

[1] 吴肇光.管理创新:永恒的主题[J].海峡经贸,2001.

[2] 尤建新,等.管理学概论[M].同济大学出版社,2002.

[3] Lawson B,Samson D developing innovation[J].In-ternationa Jourmal of Innovation Management.2001.

[4] 贾玉柱.浅析我国企业管理创新的对策及发展趋势[J].科技情报开发与经济,2003.

[5] 隆瑞.哈佛商学院 MBA 案例全书[M].北京:经济日报出版社,1998.

[6] Dooley L,Cormicna K,Wreath S,OSullivan D.Supporting system innovation[J].Inter-mational Joumal of Irmovation Management.2000.

[7] 彼得·圣吉第五项修炼[M].上海:上海三联书店,1998.

[8] 李怡虹,雷星晖.国企改革中的企业文化重塑[J].同济大学学报(社会科学版),2000.

[9] Stephen P. Robbins.管理学[M].北京:人民大学出版社,1996.

[10] 周三多,陈传明,鲁明泓.管理学—原理与方法[M].上海:复旦大学出版社,1993.

[11] 江良军.创新与创新价值的实现[J].现代管理科学,2003.

[12] 新经济时代借读哈佛编委会.管理方法[M].北京:中华工商联合出版社,2001.

[13] 郑国萍.可持续发展状态下的企业管理创新[J].改革与理论,2002.

责任编辑、校对:李斌泉