摘要:伴随金融控股公司的发展,我国现有金融监管体制的有效性面临挑战。运用新制度经济学的经济学供求理论,剖析金融控股公司发展对金融监管边界的突破,分析金融创新和国际监管标准对我国金融监管制度边界有效性的影响,得出的结论和建议是:金融控股公司模式是现代金融发展的趋势,金融监管制度要顺势而为促其健康发展;通过调整金融监管制度变量,确保金融监管边界对金融控股公司风险的有效覆盖;加强金融监管协调,提高金融监管的运行效率;金融监管制度的安排和创新,要有利于提高我国金融机构国际竞争力的提升。

关键词:边界有效性;金融控股公司;金融监管

中图分类号:F83

文献标识码:A

文章编号:1002-2848-2008(02)-0046-07

一、引 言

伴随我国金融开放步伐的加快,国外金融集团纷纷进入,国内也出现了各种形式的金融控股公司,对现行金融监管体制和模式提出了挑战。2007年我国金融对外全面开放,国外金融机构特别是金融控股集团抢滩中国和国内金融控股公司等机构多元化发展进入新一轮高潮,我国现有金融监管制度边界有效性如何?如何解决金融监管有效性问题? 怎样确保我国金融控股公司发展和国家金融安全双赢?本文将对以上这些问题进行分析,并提出相应的政策建议。

二、相关文献综述

Cartinhour(1931)最先提出了银行控股公司的监管,认为“银行集团中既包括联邦银行也包括州立银行,将集团整体作为一个监管对象时,既不被联储监管也不被各州金融当局监管”。[1]Bonbright和 Means(1932)认为,“银行控股公司的业务逃避了现行的金融法律”。[2]二者从不同角度提出了银行控股公司的监管问题。20世纪70年代后期,美、英、日等国放松了金融管制,银行控股公司迅速发展引发了对监管问题的广泛研究。Walters(1975)[3]立足宏观视角提出了银行控股公司的多样化经营会与宏观货币政策相冲突,就银行控股公司的多样化经营是否会比单一银行为社会带来的净收益大提出了质疑。Chase;Mingo(1975)[4]通过研究认为,银行控股公司多样化经营所带来的范围经济和潜在竞争造成了监管真空。Fischer Black;Miller和 Posner(1978)[5]的研究表明,银行控股公司从事非银行业务会增加其银行子公司的破产风险。基于上述研究,Clark (1979)[6]提出,应当对金融空公司的金融活动与传统非金融活动加以限制,为金融监管提供便利,确保金融控股公司的安全。Eisenbeis(1983)[7]指出,业务范围的扩大会引发金融控股公司潜在的利益冲突。Jackson ( 1994)[8]提出,将加重责任制度(Enhanced Obligation)(注:加重责任制度(Enhanced Obligation)是指要求金融控股公司完全或部分地保证其所管理的子公司的清偿能力,向不能清偿债务的子公司重新注入资金,或赔偿因子公司经营失败造成的损失,抑制金融控股公司的道德风险。)引入对金融控股公司的监管,对现行监管体制加以补充。

国内对金融控股公司监管制度的研究起步较晚。夏斌(2000,2001,2003)[9][10][11]强调对金融控股公司的监管要防止资本的重复计算,有应急制度安排以及内控制度安排。贝政新、陆军荣(2003)[12]从金融控股公司的监管模式及国际借鉴提出在我国建立牵头监管模式。安志达(2002)[13]提出了对我国混业经营的金融机构进行功能性监管的远期目标。谢平(2003)[14][15]提出加强由产业资本形成的金融控股公司的监管。桂荷发(2003)[16]就货币政策与金融控股公司的监管政策间的协调问题进行了探讨。

已有的研究对金融控股公司的监管做出了多角度的理论诠释,奠定了良好的理论基础。但就我国金融控股公司监管制度的研究仍有不到之处:第一,国外研究多以发达国家的开放市场为背景,不能很好解释转型中的我国金融控股公司监管;第二,目前的研究尚未从金融控股公司监管制度边界有效性进行探索。本文运用新制度经济学分析我国金融控股公司监管边界,研究金融监管边界有效性问题。

三、金融监管制度边界有效性的理论分析理论分析框架

新制度经济学认为制度是一种稀缺性资源[17],并对稀缺性做出了解释:(1)制度稀缺性源于制度供给的约束条件。虽然现实生活中资源相当丰富,但制度变迁的条件和成本限制了人们的选择空间,现实存在的制度安排很难达到最优水平,甚至在一定条件下还会发生相反运作;(2)被诺斯和托马斯视之为制度需求压力的资源稀缺性,即与经济技术因素相关的自然禀赋和物质资源在一定条件下也可以引致制度稀缺;(3)制度安排的非专利特征导致制度的稀缺,制度的非专利性产生“搭便车”,使制度创新缺少激励,进而导致制度稀缺;(4)制度的“资产专用性”导致制度稀缺,新制度的传播和移植受到既定利益格局、价值观念以及意识形态等因素的制约。

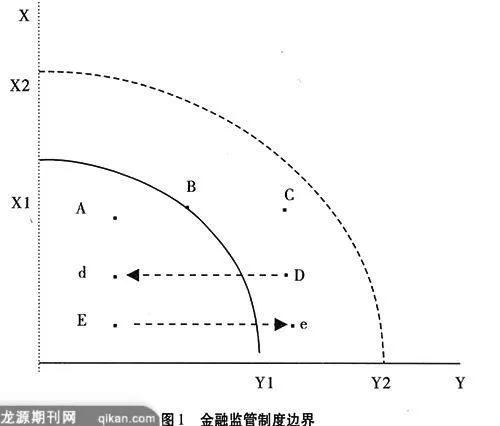

“经济稀缺性”使社会经济存在一个生产可能性边界,即社会用全部资源所能生产的各种产品的最大数量组合。制度也是一种稀缺性资源,所以“可以把由制度、体制和政策等制度性因素影响而形成的社会经济边界称为制度性边界。如果在一定时期内社会的制度资源不变,无论如何利用和配置,如何增加要素和技术等资源,产出量无法超越某个最大产出水平,这就是经济的制度性边界。对于企业来说就是,只要不改变相关的制度安排和政策措施,即使把所拥有的全部资源都运用起来最大程度地合理利用,也只能生产这个边界和边界内的产品组合,而不能生产边界外的产品组合。”[18] 将制度作为稀缺资源构造出制度边界(图1)。

图中,X1Y1曲线表示现行制度安排边界。A点在X1Y1曲线内,表示在分业监管体制下的一般产出水平。B点位于X1Y1曲线上,表示在现行制度安排下的最大产出。由于制度性约束,金融机构最大限度的利用制度外资源的产出也只能位于X1Y1曲线之上,不能超越X1Y1曲线。在既定的制度安排下,B点的产出水平是一种满意状态或满足状态。从制度供求关系来看,在影响制度供给与制度需求的因素既定情况下,B点的制度供给适应制度需求,达到了制度均衡。然而,追求利益最大化的单个行为主体,总是力图在给定的制度约束条件下谋求对自己最有利的制度安排界定,一旦发现制度不均衡和外在利润的存在,就会想尽一切办法突破X1Y1边界达到C点,甚至更远以追求更大的利润。此时,如果没有制度供给使金融监管制度边界外延,就会出现制度非均衡,降低金融监管制度的有效性。

四、我国对金融控股公司监管的现状透视

(一)金融控股公司对我国现有金融监管边界的突破

我国现行金融体制实行分业经营和分业管理,金融监管制度构成了制度边界X1Y1。金融开放之前的金融业处在X1Y1边界内,金融机构的利润最大化目标是B点,也是金融监管制度的均衡点。金融开放过程中金融控股公司出现了多种形式:其一,国内组建金融控股公司(C点);其二,国外金融控股公司(D点)进入国内(d点);其三,国内金融集团(E点)在国外设立混业经营子公司(e点)。金融控股公司的出现,无论以怎样的形式均突破了X1Y1边界,跨越了现行的监管制度边界。

新制度经济学认为,社会经济发展过程中的制度非均衡是“常态”,制度均衡仅是理想状态,即使出现也不会持续。影响制度供求的变量交替,制度非均衡成为制度变迁的诱致因素,潜在利润刺激制度创新。金融控股公司为增加利润不断创新,实现对监管制度边界的突破。由于制度安排具有非专利性特征,一旦有机构突破监管边界,其他公司紧随其后。如果金融监管边界不能及时实现对金融机构活动的再覆盖,容易导致金融秩序的混乱。拓展金融监管边界,再次实现对金融机构活动的全面覆盖,成为金融监管制度供给的重要任务。可见,金融监管是一个“覆盖→突破→再覆盖→再突破”的不间断动态博弈过程。金融监管出现局部真空难免,重要的是及时调整现有金融监管制度的边界,将各类金融机构的创新范围重新覆盖到监管制度边界内。

(二)金融控股公司监管边界有效性的主要影响因素

新制度经济学将制度划分为三类:宪法秩序、制度安排、规范性行为规则。由于宪法秩序和规范性行为规则一旦确立,很长时间内不易变动,所以,在戴维·菲尼的制度供求分析框架下,宪法秩序和规范性行为规则被视作外生变量,制度安排和制度安排的利用程度被视为内生变量。

按照学者比较一致的看法,我国目前的金融控股公司有三种:第一,非银行金融机构形成的金融控股公司。如中信集团、中国光大集团、平安集团等,集团全资拥有或绝对控股商业银行、投资银行、保险公司、金融服务公司以及非金融性实体等附属机构或子公司,附属公司或子公司具有独立法人资格,对外开展业务并承担民事责任,子公司的最高决策权受制于集团公司、非银行金融集团控股商业银行等金融机构;第二,企业集团形成的金融控股公司。这类金融控股公司主要由产业资本、民营资本控股银行、证券、保险等多类金融机构形成。如海尔集团、山东泛海集团、东方实业集团等;第三,银行类金融控股公司。主要是国有商业银行通过在海外设立银行子公司独资或合资成立的金融控股公司,如中国银行在英国设立的中国银行国际控股公司、中国建设银行与摩根斯坦利合作成立的中国建设银行国际金融有限公司、中国工商银行与香港东亚银行合资的工商东亚金融控股公司等。由于目前已有相当数量的国外金融控股公司在国内设立机构在分业经营框架下开展业务,但其母公司是名副其实的金融控股公司。因此,本文认为,应将国外金融控股公司在我国设立的营业机构作为第四类金融控股公司,纳入金融控股公司监管的框架内。由于第一类和第二类金融控股公司主要业务均在国内,所以,监管制度安排主要是各项法律、法规和政策等。第三类及第四类金融控股公司由于主体或分支机构在国外,所以,监管制度安排不仅包括本国的各项法律、法规和政策,还要有金融监管国际合作方面的制度安排,较之第一、第二类金融控股公司的制度安排内容更为广泛,程序更为复杂。

制度安排的利用程度包括两层含义:现存制度效果能否与制度安排初衷相一致;执行机构能否有效实施制度安排。就金融控股公司的监管制度安排而言,初衷是在保证金融安全的前提下使金融控股公司健康发展。这就要求现存制度安排要有一定的前瞻性,既要为金融控股公司在当前条件下运行留有一定的金融创新空间,又要有回旋余地,将金融控股公司的活动纳入监管边界内,不致使金融控股公司的发展脱离监管视野,形成新的潜在金融风险。执行机构能否有效实施制度安排,主要取决于现行监管模式与制度安排之间是否协调,以及监管机构之间能否密切配合。

由于我国处在开放进程中,外资机构进入和我国金融机构的对外拓展,使一些外生变量成为影响制度边界有效性的重要因素。金融市场开放使国外许多业务范围广泛、混业经营管理经验丰富,实力雄厚的大型跨国金融控股公司纷纷进入我国。虽然现行监管体制实行较为严格的市场准入制度,其业务经营范围也在分业经营的框架下,但对其境内的金融机构与其母公司和其他分支机构的集团内交易,却很难实施有效控制。而且,外资金融机构的进入会同时引入许多金融创新和新技术,很可能突破现在的金融监管制度边界。

金融市场开放使金融控股公司的全能化经营扩展到全球范围,国外金融控股公司的进入和国内金融控股公司逐步走向国际市场,使金融控股公司提供多样化的金融服务时,金融监管的跨国协作也成为需要。目前金融监管协作最主要的三个国际性组织是巴塞尔银行监管委员会(Basle Committee)、证监会国际组织(IOSCO)和国际保险监管协会(IAIS)。1996年,三组织又正式成立了金融集团联合论坛(The Joint Forum on Financial Conglomerates),目标和宗旨是要提出针对金融集团的监管原则,并改善银行、证券和保险监管者之间的合作,以及信息交流。跨国协作的一个基本前提是国内金融监管制度和规则应与国际规则接轨,所以,我国金融控股公司的国际监管协作要求在目前分业监管模式下,银行业、证券业和保险业的监管程序、规则、标准与相应的国际性组织所规定的内容相一致,以保证金融控股公司的国际监管协作,在金融集团联合论坛的框架下展开工作。用针对发达国家成熟的金融市场制定的这些国际规则和标准,来约束我国金融市场及主要的金融机构,显然不符合实际。于是,开放进程中国内金融控股公司对于这些国际金融监管标准的被动接受,成为金融控股公司监管制度边界有效性的又一影响因素。

(三)我国当前对金融控股公司监管制度边界的有效性

从1995年《中国人民银行法》颁布以来,1998年中国人民银行又发布实施《商业银行中间业务暂行规定》,明确规定商业银行在经过中国人民银行审查批准后,可以开办金融衍生业务、代理证券业务以及投资基金托管等投资银行业务。该暂行规定的实施为我国银证综合经营打开了大门。1999年中国人民银行颁布规定,允许券商和基金管理公司进入银行间同业市场。1999年10月,中国证监会和中国保监会同意保险基金进入股票市场。2000年2月,中国人民银行与中国证监会联合发布了《证券公司股票质押贷款管理办法》,允许证券公司以自营的股票和证券投资基金作为抵押,向商业银行借款,在一定程度上打通了商业银行与证券公司的资金通道。2002年12月全国人大常委会通过的《中华人民共和国保险法(修正案)》、2003年12月通过的《中华人民共和国人民银行法(修正案)》、《中华人民共和国商业银行法(修正案)》和《中华人民共和国银行业监督管理法》三项重要的银行法,2005年10月通过的《中华人民共和国证券法(修正案)》在继续坚持分业经营的大原则下,为金融控股公司的发展留下了潜在的发展空间。2005年2月,中国人民银行、银监会、证监会联合公布并开始实施《商业银行设立基金管理公司试点管理办法》。按照规定,我国商业银行可直接出资设立基金管理公司。2005年10月通过的《中华人民共和国公司法(修正案)》,明确地规定了股权可以作为出资的一种形式,为股权交换和股权转移这两种设立金融控股公司的重要手段提供了法律依据,这样金融控股公司在实际操作中就有一定的规定和程序可循,从而有助于提高金融控股公司的资本运作效率。以上各法律、法规基本上构建出了我国金融控股公司监管的制度边界。

然而,自2002年中信控股有限责任公司作为首家金融控股公司成立至今,尽管金融控股公司所属的各金融子公司基本上都有相关的法律和监管机构予以规制,以现行的公司法、商业银行法、保险法、证券法等作为基本依据,但我国尚未单独颁布相关法律法规以明确金融控股公司的法律地位。显然,金融控股公司是控股公司组织形态在金融领域里的表现,金融控股公司的性质理应由法律予以明确,从而进一步明确相关监管法律法规的调整对象。作为一种特殊形态的公司,金融控股公司需要专门制定一部特别的金融控股公司法,确定金融控股公司的法律地位以及设立与经营的合法性,调整金融控股公司的内外部法律关系。这将不仅有利于金融控股公司在一个规范的环境中成长,也有利于金融控股公司更积极地进行创新业务的尝试,更有利于监管机构对金融控股公司依法实施有效监管。我国现在还没有颁布有关金融综合经营,或类似美国《金融服务现代化法》的金融控股公司监管法律法规。目前对于金融控股公司的监管主要是对独立法人机构依据《公司法》进行监管,随着金融机构间业务界限的逐渐模糊,《公司法》已不能满足对金融控股公司的有效监管覆盖。此外,大量外资金融机构进入对金融监管理念、手段和政策提出了挑战,面对这种金融大超市般的金融控股公司,金融监管十分困难。Luca.Erri和Musalem(1999)在对亚洲金融危机前后和马来西亚进行的个案研究表明:如果监管不力,外资金融机构会成为引发金融危机和危机加剧的重要原因。外资金融机构的进入反向突破了监管边界,严重影响了金融监管制度边界的有效性。

从制度安排的利用程度分析,由于制度安排的严重缺失,大大影响了制度安排的利用程度。各种形式的金融控股公司在法律真空区从事高风险业务,金融监管当局缺乏监管依据,无法实施有效监管,监管边界的有效性问题凸现。既使出台了金融控股公司的监管制度安排,也难免存在不完备性。伦敦经济学院许成钢(2001)[19]从哈佛大学哈特的不完备合约引申出“法律的不完备性”理论认为,由于法律的不完备性,法律设计不可能达到尽善尽美。引入监管机构以主动方式执法可以改进法律效果,及时修补法律缝隙。这一理论证实了金融机构对现有监管制度边界突破的必然性,也对我国金融监管模式提出了思考。在目前分业监管体制下,金融监管机构和部门之间信息不沟通、政策不协调,单一金融监管机构无法“覆盖”金融控股公司。金融控股公司的发展脱离了监管部门的可控范围,金融监管边界出现局部失效,最终导致了如“德隆事件”这样的金融风险,演变成巨额资金损失的教训。

分业监管体制下制度变迁的路径依赖,对于实施新制度安排的成本预期,均会大大限制专门针对混业型金融机构的制度安排出台,金融监管体制不可能在短期内脱胎换骨。而以金融控股公司发展为代表的金融混业发展,又是金融全球化背景下实行金融开放的大势所趋。金融监管制度的固态与金融发展的动态势必然产生错位,使监管边界有效性问题愈演愈烈。如何使金融监管边界扩展对金融控股公司进行“再覆盖”?以现有监管体制及制度安排为基础,合理借鉴国外的一些成功经验,实现金融监管机构之间的协调监管成为当务之急。

五、美国金融监管制度有效边界的启示

美国的金融控股公司发展较早,其金融控股公司的监管模式与我国目前的金融监管模式有些许相似之处,剖析美国解决金融控股公司监管边界问题,可借他山之石从中获益。

早期美国的商业银行业务和投资银行业务不分彼此,可以认为是较早的金融控股公司。美国在1914年通过了第一部涉及银行控股公司的监管法案——《克莱顿法案》(Clayton Act),最先构造了监管制度边界。1927通过了《麦克弗登法案》(McFadden Act),该法案及其后来的修正案,规定银行在州内设置分支机构,没有对银行控股公司进行限定,这就激发了银行以银行控股公司的形势提供跨州金融服务。1929-1933年的大危机后,美国陆续出台了《1933年银行法》(包括《格拉斯-斯蒂格尔法》)、《1933年证券法》、《1934年证券交易法》以及《1940年投资公司法》,形成了严格的金融监管制度边界。但是,《1933年银行法》并没有对《麦克弗登法案》中关于银行控股公司的限定加以补充,这使银行控股公司得以在美国继续发展。1956年之前有56家银行控股公司,资产却占商业银行总资产的1/8。1956年,美国颁布了《银行控股公司法》,使金融监管制度边界外移,对多家银行控股公司的发展加以约束,其中包括一家银行控股公司拥有多家银行股权的1/4以上,须先得到美联储的同意,否则不许跨州并入新银行;不许拥有和经营非银行业务的子公司等。有意思的是,该法案没有对控制一家银行的单一银行控股公司进行束缚,这一法律空白使单一银行控股公司得以迅速蔓延。从1965年的400多家发展到1969年的800多家,到1970年美国有1/3银行转变为单一银行控股公司,其中就包括当今世界着名的花旗集团前身——花旗控股公司。于是,1970年美国颁布了《银行控股公司法修正案》,金融监管制度边界再度扩展。该法案放宽了银行控股公司的业务限制和设立或并购子公司的限制,银行控股公司可以通过建立或并购非银行子公司提供多样化的金融服务。同时,银行控股公司可以发行商业票据(一般银行不允许),存款免征利息税,红利也大部分免税。立法的修改实际上鼓励了银行控股公司的发展,1987年美国银行控股公司发展到6530家,占全美银行资产总额的91% 。到20世纪90年代,银行控股公司数已高达7000多家,成为主要的银行组织形式。1987年的《银行平等竞争法》,准许银行附属公司包销证券(规定不超过总收入的5%,1992年提高到10%,1996年又宽容到25%)。1998年11月30日,德意志银行集团宣布102亿美元收购信孚银行(美国第八大银行),震惊了美国金融监管当局和立法机构。基于对美国金融控股公司的发展及其国际竞争力提升等方面的焦虑,最终使呼之欲出的《金融服务现代化法案》在次年落锤定音。该法案废除了《1933年银行法》关于禁止银行与证业务交叉的限制,同时修改了《银行控股公司法》限制银行控股公司从事非银行业务的规定,允许成立金融控股公司。原来的银行控股公司,通过美联储的允许也可以转变为金融控股公司。目的是使金融控股公司可以驾驭银行、证券公司与保险公司,通过联合经营和审慎管理加强金融服务业的竞争。对于花旗等大型金融控股公司的监管,相对更加宽松,以利于其参与国际竞争增强美国金融机构的国际竞争力。《金融服务现代化法案》的颁布是对国内金融创新呼唤的积极回应,同时,也是美国着眼全球化金融竞争力培育的监管制度安排的前瞻性铺垫。

从制度边界的有效性窥视,自《1933年银行法》颁布至今,美国没有因为银行控股公司而引发大金融混乱,基本实现了金融安全的目标。同时,无论是《1933年银行法》、1956年的《银行控股公司法》亦或1970年的《银行控股公司法修正案》,对银行控股公司的监管均存在一些“漏洞”,如《1933年银行法》没有对《麦克弗登法案》中的“空白”加以补充;《银行控股公司法》没有对控制一家银行的单一银行控股公司出示红牌等等。我们认为,这些所谓的法律上的“漏洞”恰恰为银行控股公司的金融创新留出了一定的空间,也可以认为是制度安排的一种“艺术”之笔,体现了监管制度边界的有效性。作为当今世界最优秀的金融控股公司之一,花旗集团孕育成长于这种制度下,很难想象没有这些“空隙”是否能有今日的花旗集团。《金融服务现代化法案》规定,金融控股公司自身不经营业务,只负责申请执照和行政管理,允许通过设立子公司的形式经营多种金融业务。与之相应,金融当局对于金融控股公司的监管模式也进行了调整,成立了由美联储、OCC、FDIC、国家信用社管理局和储贷监理署五家联邦级监管机构组成的联邦金融机构检查委员会(FFIEC) ,旨在联邦级监管机构间建立统一的监管原则、标准和报表,协调监管政策和监督检查活动;美联储作为金融控股公司的基本监管者,负责金融控股公司的执照发放和业务经营许可,具体业务仍按照分业模式由不同的监管机构分别进行监管。联邦金融机构检查委员会的组成,促进了各分业监管机构之间的协调监管,从监管模式上适应了新制度安排,为有效实施制度安排奠定了基础。

纵观美国金融控股公司的发展及监管历程可以发现,监管制度边界始终处于构造→突破→覆盖→突破→再覆盖的动态变迁中,进一步印证了制度非均衡是一种常态的基本理论。在这一动态过程中,美国保证了金融监管边界的有效性,使金融控股公司得以健康发展,值得借鉴之处在于:

第一,金融监管制度安排的基本出发点是保护金融控股公司的成长。美国监管制度的安排始终没有完全限制金融控股公司发展,监管制度供给重在控制发展的形式、速度、业务和规模等,为金融控股公司发展留有空间。

第二,金融监管当局通过制度安排动态引导金融控股公司行驶方向。在观测金融机构创新发展的前提下,辨别其产生的利弊,基于除弊兴利划定监管制度边界有效变量,不断调整监管制度边界的曲线,在可控范围内牵引金融控股公司的牛鼻子。

第三,金融监管当局始终控制着金融控股公司的发展进度。在金融监管规则渐进修正的同时,金融监管模式也有相应的改装,在分业监管的基础上主要通过美联储加强各单一监管机构之间的协调监管,提高制度安排的利用程度,柔性弥合了金融监管制度边界与金融控股公司发展之间的裂缝。

第四,金融监管制度设计有利于激励国家金融机构的国际竞争力。在20世纪80年代前,美国的金融监管重心在于防止国内金融垄断窒息金融竞争和金融创新,对金融机构的大型化有所顾虑。20世纪80年代后,面对金融全球化浪潮,金融监管高点立足于国际金融竞争,一系列金融制度调整甚至改换车辙,重心移位于致力于提高本国金融机构的全球竞争力。

六、结论与建议

通过对我国金融控股公司发展的理论与现状分析,针对金融监管制度边界的局部失效,借鉴美国对金融控股公司的成功经验,得出以下结论。

第一,金融控股公司模式是金融发展的趋势,需要改革金融监管制度引导金融控股公司的健康发展。应该用发展的眼光看待金融控股公司对我国现有金融监管边界突破的必然性,要以促进其有序发展为出发点调整金融监管制度,规范金融控股公司。通过对市场准入、市场竞争和市场退出等环节的制度调整引导发展,以金融开放为契机使金融控股公司的组织结构、业务范围和内控机制逐步规范化。

第二,针对金融控股公司相应调整金融监管制度变量,确保金融监管制度边界对金融风险的有效控制。我国金融控股公司的整体发展需要科学研判其不同时期和环境下的利弊,金融控股公司本身的成长良莠不齐,金融监管制度的供给一定要有明确的约束和激励导向,同时,要选择合适的时机。通过对金融监管制度的不断调整才能驾驭金融控股公司的发展,将金融控股公司纳入监管边界。

第三,在当前分业监管体制下加强协调监管,提高金融监管制度安排的运行效率。针对金融控股公司发展将分业监管模式短期内进行脱胎换骨式的改革不够现实,需要一定时期的金融监管转型进程。可以考虑建立金融监管协调委员会定期研讨 “跨边界”金融机构的市场准入、组织结构、业务范围、创新竞争等方面的规定,加强各机构间的协调监管,实现保护金融控股公司成长和保证金融监管边界有效的双赢。

第四,开放进程中的金融监管制度安排要有利于提高我国金融控股公司的国际竞争力。金融全球化已经使国界概念逐渐淡化,培育我国金融机构的国际竞争力是重中之重,高瞻远瞩从金融监管制度上营造国内有利环境,是提高我国金融控股公司国际竞争力的基础,也是确保开放进程中金融充满活力与国家经济安全的制度保证。

参考文献:

[1] Cartinhour G T. Federal regulation of group banking[J].The Journal of Business of the University of Chicago. 1931,4(2):127-148.

[2] Bonbright J C,Means G C. The holding Company[J].Columbia Law Review,1933,33(2):378-379.

[3] Walters J G. Diversification of commercial bank and non banking activities:discussion[J].The Journal of Finance,1975(2):152-189.

[4] Chase Jr S B,Mingo J J. The regulation of bank holding companies[J].The Journal of Finance,1975:281-292.207-229.

[5] Black F,Miller M H,Posner R A. An approach to the regulation of bank holding companies [J].The Journal of Business.1978,51(3):379-412.

[6] Clark C E. Maine:a bicentennial history[J].The Journal of American History,1979,65(4):1082-1083.

[7] Eisenbeis R. Consequences of deregulation for commercial banking:discussion[J].The Journal of Finance,1983,39(3):803-805.

[8] Jackson H E. The expanding obligations of financial holding companies[J].Harvard Law Review.1994,107(3):507-619.

[9] 夏斌.由分业混业经营到金融控股公司的思考[J].国际经济评论,2000(6):32-38.

[10] 夏斌.金融控股公司研究[M].北京:中国金融出版社,2001.

[11] 夏斌.金融控股公司:分业/混业,难局下的现实选择[J].财经,2003(4):26-31.

[12] 陆军荣,贝政新.金融控股公司论—兼析在我国的发展[M].上海:复旦大学出版社 2003.

[13] 安志达.金融控股公司——法律、制度与实务[M].北京:机械工业出版社 2002.

[14] 谢平.金融控股公司的发展与监管[M].北京:中信出版社,2002.

[15] 谢平,蔡浩仪.金融经营模式及监管体制研究[M].北京:中国金融出版社,2003.

[16] 桂荷发.金融集团的发展与监管[M].北京:经济管理出版社 2003.

[17] 卢现祥.西方新制度经济学[M].北京:中国发展出版社,1996.

[18] 杨明.金融混业经营的制度经济学分析[J].商业研究,2006(3):34-38.

[19] 许成钢.法律、执法与金融监管介绍法律的不完备性理论[J].经济社会比较,2001(5):56-91.

责任编辑、校对:郭燕庆