摘要:一国(地区)的技术进步不仅取决于本国(地区)的研发资本存量,而且取决于引入的外国(地区)研发资本存量的溢出效应。本文采用扩展的CH模型,将研发资本存量作为解释变量,选取1993年至2006年的面板数据,研究西方大国(G8成员国)和亚洲四小龙通过进口贸易、FDI两个途径对中国的技术溢出效用。研究结论有三:一是FDI的技术溢出效用显着为正;二是西方大国FDI的溢出效应略高于亚洲四小龙;三是我国自己的研发资本存量只是在没有西方大国影响的情况下与全要素生产率存在显着的正相关关系。

关键词:FDI;进口贸易;技术溢出;研发资本存量

中图分类号:F740文献标识码:A 文章编号:1002-2848-2008(06)-0039-06

一、研究综述:FDI和进口贸易的技术溢出效应

Mcdougall在1960年提出了FDI(外国直接投资)的技术溢出效用,其后,许多学者对“FDI的技术溢出假设”进行了实证检验。但早期对技术溢出效应的检验,主要是将FDI作为一个独立的生产要素纳入到内资企业的生产函数中,通过验证内资企业的生产率是否与外资相关,从而验证FDI的技术溢出效用,如Caves[1],Globerman[2],Feder[3]以及Kokko[4]。而1993年,由Haddad和Harrison提出了以全要素生产率替代生产函数作为被解释变量,能够更好地揭示技术进步[5]。随后的1995年,Coe和Helpman创造性地将研发资本存量作为内生变量,研究本国(地区)的研发资本存量和通过进口贸易引入的外国(地区)研发资本存量与全要素生产率的关系(即CH模型)[6],使这一领域的研究发生了质的飞跃。1997年Coe、Helpman和Hoffmaister又

收稿日期:2008-07-26

作者简介:申嫦娥(1963-),女,湖南省邵东县人,北京师范大学经济与工商管理学院副教授,管理学博士,研究方向:财务管理(含国际财务,即国际投融资)。

进一步在CH模型中引入了另一个与国际贸易密切相关的变量,即FDI,成为扩展的CH模型(被称之为CHH模型)[7]。Walid和Edward利用扩展的CH模型研究G6对OECD国家的技术溢出效用,发现FDI的技术溢出效应强于进口贸易[8]。

国内对技术溢出的研究文献较多,但大多数集中在利用国外的早期方法,直接以FDI或进口贸易作为解释变量,验证其与内资企业生产率的相关性,这些研究成果请参见郑秀君对这一方面的一个综述[9],本文只就国内对CH模型的应用情况作一回顾。方希桦、包群和赖明勇,主要研究中国从G7的进口贸易中获得的技术溢出,发现效应显着[10]。蔡虹和孙顺成研究了进口贸易的技术溢出效应,发现进口贸易溢出的技术知识存量促进了中国总产出的增长[11]。李平和钱利考查了中国前10大进口国(地区)和FDI来源国(地区)对中国各地区的技术溢出效应,研究发现进口和贸易促进了我国的技术

进步,但地区差别显着[12]。黄先海和张云帆选取我国前十位的进口贸易国和外商投资国,研究对我国的技术溢出效应,发现我国外贸外资(即FDI)的技术溢出效应都较显着,但相对而言,外资的技术溢出效应略大于外贸的溢出效应[13]。

从现有的文献来看,一些是从进口贸易的角度,专门研究西方发达国家对我国的技术溢出,另一些则是从我国进口贸易前十位和FDI前十大来源国的角度研究对华技术溢出。但笔者以为,一方面,只研究西方大国,而忽视亚洲发达经济对中国的影响力是不够的,基于相同文化背景的影响力可能更大;另一方面,如果选取进口贸易或FDI前十位,又可能会选取来自避税地或非发达国家(地区)的投资或进口。比如中国香港,就是一个避税地,对中国大陆的投资和贸易额都占据我国前十位,但它只是跳板或中转站,有许多投资和贸易输入的并不是香港的技术,而是原产地或原投资地的技术。

本文采用扩展的CH模型并进行修订,将研发资本存量作为内生变量,选取1993年至2006年的面板数据,研究西方大国和亚洲四小龙通过进口贸易、FDI两个途径对中国的技术溢出效用,并以西方大国和亚洲四小龙分别构建模型,进行数据对比。

二、研究模型和数据

一国(地区)的技术进步不仅取决于本国(地区)的研发资本存量,而且取决于引入的外国(地区)研发资本存量的溢出效应。目前大家公认的引入途径主要有二:一是进口贸易,进口国(地区)不仅可以通过进口产品或设备,提高本土资源的生产率,而且可以通过学习和模仿提高技术水平;二是FDI,通过FDI不仅可以输入产品和设备,而且可以输入管理理念和文化,因此,它比进口贸易的影响更加直接。

本文选用1993年至2006年的数据,原因在于1993年是我国社会主义市场经济体制实行的起点,对外开放的程度从此迈上新的台阶。在进口贸易和FDI来源国的选择上,是按经济的发达程度,而不是我国的引入量,技术先进国家的技术溢出效应应该更好。首先选取G8成员国中的美国、加拿大、英国、德国、法国、意大利共6个(本文将其称之为西方大国),没有选取不属于发达经济的俄罗斯,而把日本归到亚洲四小龙的范围。在亚洲的发达经济中,除日本之外还选取韩国、中国台湾和新加坡,没有选取中国香港。因为香港的避税地性质,使得一些贸易和投资只是经过香港中转而已,不能代表香港的技术水平。为了对比西方大国与亚洲四小龙的对华技术溢出效应,将分别对两类经济体建模,以观测其影响程度的不同。

本文将采用CH 扩展模型,由于该模型数据处理相当复杂,因此,我们先列出模型的基本形式,见模型(1),再逐一介绍每一个变量的处理方法。

lnFt=α0+α1lnSDt+α2lnSFDIt+α3lnStradet(1)

Ft为t年的全要素生产率,SDt为第t年的国内研发资本存量,SFDIt为第t年通过FDI路径溢出到中国的外国研发资本存量,Stradet是第t年通过进口贸易溢出到中国的国外研发资本存量,α0为常数项,α1、α2、α3是系数。

1. 全要素生产率的界定与数据来源。根据柯布-道格拉斯生产函数,有:

Yt=FtKαtLβt(2)

Yt为第t年的产出,用实际GDP表示,Kt为第t年的资本存量,Lt为第t年的劳动投入,通常用就业人数表示,Ft为全要素生产率,代表技术水平。根据公式:

Ft=Yt/KαtLβt(3)

计算全要素生产率的难度,主要是α、β以及资本存量。本文直接采用了郭庆旺、贾俊雪2005年在《经济研究》上用索洛残差法计算的α、β值,它们分别是0.6921和0.3079[14]。各年资本存量的计算方法为:

Kt=It/Pt+(1-δ)Kt-1(4)

It为第t年的名义投资,Pt为第t年的固定资产投资价格指数,Kt-1为t-1年的资本存量,δ为固定资产折旧率,假定为5%,计算结果见表1。

2.研发资本存量的计算。研发资本存量的计算通常采用永续盘存法,公式为:

St=RDt+(1-δ)St-1(5)

RDt是第t年的研发支出,δ是研发资本的折旧率,一般设为5%,St是第t年的研发资本存量。现在的难点是初始研发资本存量(即S0)的设定,这里沿用CH模型对S0的设定方法:

S0=RD0/(g+δ)(6)

g为研发支出的年均对数增长率,各年的对数增长率为ln(RDt/RDt-1),相当于对数形式的一阶差分。各年的研发支出是研发资本存量的计算基础,而为了比较各国的研发支出情况,表2我们给出了各国研发支出占GDP的比重以及研发支出的对数增长率。

说明:实际GDP根据名义GDP与GDP缩减指数折算,固定资产投资价格指数以1978年为1,具体计算参见郭庆旺、贾俊雪2004年在经济研究第5期上提供的方法[15]。

数据来源:中国统计年鉴

表2 各国(地区)研发支出占GDP的比重及其对数增长率(%)

数据来源:1993年至2004年的数据来自中国统计局公布的“研究与试验发展(RD)经费及占国内生产总值的比重” www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/zgkjtjnj/2006。2005和2006年的数据根据OECD,Main science and Technology indicators(December 2006以及October2007) 的研发支出和IMF,World Economic Outlook Databases(April 2007)的GDP,均以当前美元PPP计算。

从表2来看,除意大利以外,上述发达经济的研发支出占GDP的比例均高出我国许多,我国尽管这几年的增长较快,但离发达经济还有一定的差距。从增长情况来看,除日本外,亚洲经济体的增长均较快。

3.FDI和进口贸易溢出的国外研发资本存量。国外研发资本存量通过FDI和进口贸易两个路径对中国的溢出,即本文模型(1)中的SFDIt和stradet,我们采用了Lichtenberg and Pottelsberghe的修订方法(即LP方法)[16],见下面的公式:

SFDIt=∑10[]i=1FDIit[]GDPit×Sit(7)

Stradet=∑10[]i=1IMit[]GDPit×Sit(8)

Sit为i国第t年的研发资本存量,FDIit是第t年中国从i国引进的FDI,IMit是第t年中国从i国的进口贸易额,GDPit为i国第t年的GDP。

而在最初的CH模型中,分母采用的是输入国(本文为中国)在t年的FDI和进口贸易总量。Lichtenberg and Pottelsberghe指出,Coe and Helpman计算国外研发存量采用的加权方法存在“总量偏差”,为了减小这种偏差,他们认为以出口国(地区)或投资国(地区)的GDP替代输入国的进口或FDI总额作为权重,这样既能体现国际研发溢出的方向,又可反映其密度大小。

中国从各国引进的FDI以及进口贸易占该国GDP的比重参见表3和表4。

数据来源:中国从各国(地区)引进的FDI来自《中国统计年鉴》,各国GDP的数据来自IMF,World Economic Outlook Databases(April 2007)。

数据来源:中国从各国(地区)的进口贸易来自《中国统计年鉴》,各国GDP的数据来自IMF,World Economic Outlook Databases(April 2007)。

从表3和表4来看,我国从各国(地区)引进的FDI或进口贸易占该国(地区)GDP的比重,一般都表现为亚洲四小龙的比例高于西方大国。

三、实证研究结果

根据第二个部分对模型数据的处理,我们获得了模型(1)各变量的数据,现在可以对其进行回归分析,以检验各变量与全要素生产率(即技术进步)的相关性及其显着程度。

本文的统计分析采用SPSS软件。由于FDI和进口贸易对技术溢出的影响都存在一定的时滞,因此,我们首先逐一分析每一个解释变量当期以及滞后一期对我国全要素生产率的影响,结果发现(限于篇幅这一过程未在文中列出),每一个变量都是当期的影响力更强,因此,我们选择以当期数据进行模型的分析。

因为面板数据或时间序列,容易存在变量的自相关问题,因此,我们先对模型(1)用全部样本、亚洲四小龙和西方大国的数据分别进行简单回归,通过分析DW值,发现只有用西方大国数据的回归存在明显的一阶自相关现象,其DW值只有0.85。为了消除一阶自相关问题,取ρ=(1-DW/2)进行广义差分,并对西方大国的数据改用适合时间序列的自回归方法(AR模型),选用其中适合小样本的广义最小二乘法(Prais-Winsten)。其余分析均采用简单回归中的逐步回归方法(Stepwise),以消除不显着的变量。

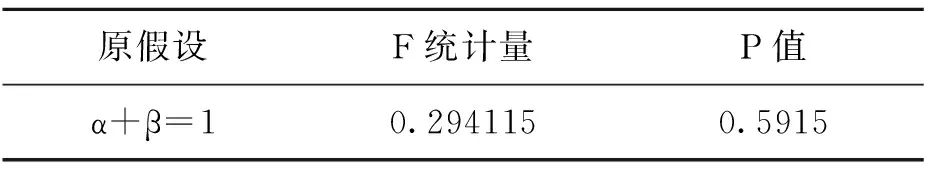

通过分析,得到最后的回归结果(不显着的未列示)及模型的相关检验参数,见表5。需要说明的是,在自回归的各种方法下,其检验参数与简单回归均有所不同,如Prais-Winsten法,对模型整体拟合程度的检验值使用的不是F统计量,而是残差序列方差的标准差。

说明: *表示在10%的水平上显着,**表示在5%的水平上显着,***表示在1%的水平上显着;标准差为残差序列方差的标准差,该数据越小,模型拟合程度越好。

从表5可见,根据全部样本回归的模型,R2为0.962,调整的R2为0.912以及F统计量为68.525,均说明模型的拟合程度相当不错,而DW统计量是1.611,说明基本不存在变量的自相关现象。从亚洲四小龙回归的模型来看,其R2为0.903,调整的R2为0.874以及F统计量30.931,说明模型的拟合程度很好,DW统计量是2.194,说明不存在变量的自相关现象。而根据西方大国回归的模型,采用了自回归方法,R2为0.807,调整的R2为0.722,残差序列方差的标准差只有0.008,均表明模型的拟合程度较好。

四、研究结论

从表5的回归结果来看,不管是全部样本还是西方大国或亚洲四小龙,FDI对我国的技术溢出效应均是显着的,而全部样本和亚洲四小龙的进口贸易对我国的技术溢出效应则都为负相关,这与前述的Walid和Edward的研究结论十分相似。

从西方大国和亚洲四小龙分别进行回归的结果对比来看,FDI对我国的技术溢出效应均显着,西方大国的影响力只是略高于亚洲四小龙。但西方大国的进口贸易对我国的技术溢出效应不显着,而亚洲四小龙的进口贸易却显着为负。

最后,研究发现,我国自己的研发资本存量只是在没有西方大国影响的情况下与全要素生产率或技术进步存在显着的正相关关系。

我国目前正面临经济增长方式的转变,即经济增长从依靠要素的投入到依靠技术进步(或全要素生产率的提高),这不仅依赖于国内的研发资本存量,而且依赖于FDI输入的国外研发资本存量的贡献。因此,笔者认为,一方面我国应该更加重视自己的研发投资,在研发支出占GDP的比例上追赶发达经济;另一方面,尽管我国目前的外汇储备较大,但FDI的引入不可忽视,只是应该从追求数量向追求质量的方向转变。而在FDI的引入方向上,西方和亚洲发达经济的影响力都同等重要,不可偏废。

至于进口贸易对我国的技术溢出效应不显着甚至为负的现象,是需要进一步研究的问题。随着我国外汇储备的大幅增长,我国近几年的进口贸易也快速增长,特别是从亚太发达经济的进口增速更快(参见本文表4),但进口贸易并没有带来较好的技术溢出效应,笔者认为,这说明我国的进口贸易可能存在以下两个方面的问题:一是增速太快,技术的吸收能力未能跟上;二是进口产品的方向选择可能存在问题,进口产品的技术先进性需要提高。因此,我国进口贸易的数量和方向都值得进一步研究。

参考文献:

[1]

Caves R E. Multinational firms. competition and productivity in hostcountry markets[J]. Economica, 1974, 41(5) : 176~193.

[2] Globerman S. Foreign direct investment and spillover efficiency benefits in canadian manufacturing industries[J]. Canadian Journal of Economics, 1979,12(1):42-56.

[3] Feder G. On export and economic Growth[J] . Journal of Development Economics, 1982(12): 59-73.

[4] Kokko A. Technology, market, characteristic and spillover[J]. Journal of Development Economics, 1994 , 43(2):279-293.

[5] Haddad M, Harrison A. Are there positive spillovers from foreign direct investment? evidence from panel data for Morocco [J].Journal of Development Economics,1993.42(1):51-74.

[6] Coe D, Elhanan H. International R D spillovers[J].European Economic Review,1995, 39(5):859-887.

[7] Coe, Elhanan H, Hoffmaister A. North-South RD Spillovers[J]. Economic Journal,1997, 107:134-149.

[8] Walid H, Safarian A E. Trade, foreign direct investment, and RD spillovers[J]. Journal of International Business Studies, 1999, 30(3): 491-511.

[9] 郑秀君. 我国外商直接投资( FDI) 技术溢出效应实证研究述评: 1994~2005[J] . 数量经济技术经济研究,2006,23(9):58-68.

[10] 方希桦, 包群, 赖明勇.国际技术溢出:基于进口传导机制的实证研究[J].中国软科学 2004(7):58-64.

[11] 蔡虹,孙顺成. 进口贸易技术溢出的经济效应研究[J].西安交通大学学报(社会科学版) 2008,28(1):25-29.

[12] 李平,钱利. 进口贸易与外国直接投资的技术溢出效应—对中国各地区技术进步的实证研究[J] .财贸研究2005.50(6):40-45.

[13] 黄先海, 张云帆.我国外贸外资的技术溢出效应分析[J].国际贸易问题,2005 (1):27-32.

[14] 郭庆旺,贾俊雪. 中国潜在产出与产出缺口的估算[J] .经济研究,2004,39(5):31-39.

[15] 郭庆旺,贾俊雪. 中国全要素生产率的估算:1979-2004[J].经济研究,2005,40(6):51-60.

[16] Lichtenberg F, Pottelsberghe de la Potterie. International RD spillovers: a comment.[J] .European Economic Review, 1998, 42(8):1483-1491.

责任编辑、校对:赵西宁

注:本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文