刘 航,张少为,张雨微

(1.西安交通大学经济与金融学院,陕西西安 710061;2.西北大学经济管理学院,陕西西安 710127)

行业污染密集度、地区规制强度与制造业的出口优势

刘 航1,张少为2,张雨微2

(1.西安交通大学经济与金融学院,陕西西安 710061;2.西北大学经济管理学院,陕西西安 710127)

本文利用中国各地区28个制造业行业的交叉数据,探讨了环境规制强度对各地区不同行业出口优势的影响,分析了行业污染密集度与地区环境规制强度的交叉项作用于比较优势和出口格局的结果与机制。结果显示,环境规制强度的加大对于不同地区出口优势具有明显的正向作用,而且当回归结果更加趋近于无偏性和一致性时,这种正向作用也就越显着。尤其对污染密集型行业、利润率较高的资本密集型行业和经济发展水平较高的地区来说,制造业出口优势来自于环境规制的贡献更大。

污染密集度;环境规制强度;比较优势;制造业

一、引 言改革开放以来中国经济的高速增长中,制造业出口增长的贡献尤为突出。同时不可否认,环境污染和生态破坏日趋严重,影响了经济社会持续发展。为应对日益严峻的环境问题,我国政府给予了环保越来越多的关注,制定了一系列法律规范,出台了诸多政策措施,并正积极探索低碳经济发展模式。李小平等[1]认为目前中国与美国在各个产业上的环境规制强度已差异不大。《中国经济学人》[2]的调查显示,78%的企业和91%的经济学家认为国际与国内环境规制标准的变化趋势为“趋严”。然而,环境规制将会如何影响我国制造业比较优势的获得与提升?尤其在劳动力成本提高与人口结构转型的“后人口红利时代”,如何使环境政策成为获得比较优势与经济增长新的制度性动力?这些问题已引起了学者的关注。

“污染避难所假说”认为实施严格的环境规制将加重企业的生产成本而不利于其国际竞争力的提升。由于发展中国家具有相对较低的人均收入水平和环境规制强度,因而在污染产品生产上具有比较优势,而发达国家在清洁产品生产上具有比较优势;在自由贸易和投资的情况下,发展中国家将成为污染类产业转移的天堂。Walter[3]、Low & Yeats[4]和Quiroga et al[5]的经验研究结果均支持“污染避难所假说”。

在近年来的研究中,与“污染避难所假说”相左的观点占了主流。Porter&Linde认为,如果考虑环境规制变动下生产技术、产品和生产过程改进的可能性,则严格的环境规制与产业国际竞争力提高之间存在必然的因果关系[6]。另外,Grossman&Krueger通过对美国和墨西哥之间贸易模式的分析发现,墨西哥宽松的环境规制并没有显着促进产业比较优势[7]。Jaffe等指出,环境规制成本只是总成本中的很小一部分,并不足以影响贸易比较优势[8]。Ederington的观点认为不应忽视传统比较优势来源,如果传统比较优势超过了环境规制差异所引起的比较优势变动,环境规制严格的国家则仍然有可能出口污染密集型的商品[9]。解垩将环境规制用两类变量来衡量——增加治污投资和减少工业SO2排放,认为两者对中国工业生产率没有明显的影响,这是由于它们对Malmqusit指数的两个组成部分的影响相抵消所致[10]。以上这些研究均证明了简单地认为严格的环境规制会减弱产业的比较优势是不具有说服力的。

近年来,关于环境规制与中国出口优势的关系,以及如何使环境政策与产业政策、贸易政策相协调等问题,理论界投入了大量精力。学者们对环境规制和产业的比较优势之间关系的参照系和划分方法选择不一,因而得出的结果也不尽相同。有一类观点认为环境规制强度是影响环境规制与比较优势关系的重要变量。张成等的研究显示,实现环境规制和企业竞争力、经济增长之间“双赢”的关键在于“创新补偿”效应的大小,即取决于环境规制能否促进企业的生产技术进步[11]。这一观点还认为在强度维度上,环境规制将与技术创新之间呈现U型关系,即较弱的环境规制强度会阻碍企业的生产技术进步,而适度较高的环境规制强度则能促进其生产技术进步。而李小平等的观点与之相反,该研究认为环境规制强度对提升产业贸易比较优势有“度”的限制,当环境规制强度超过一定水平时,反而不利于产业贸易比较优势的提升[1]。

还有一类观点认为行业特征不同会引起环境规制对比较优势的效果有所差异。陆旸在用95个国家的样本数据对各国环境规制是否影响污染密集型产业的比较优势进行分析时,借鉴UNIDO将污染密集型行业划分为“非资源基础型”和“非资源基础型”污染行业,最终认为注重人力资本的积累并且适度地提高环境规制水平,是形成污染品国际竞争优势的关键;牺牲环境反而会削弱污染品的国际比较优势[12]。董敏杰等运用加入污染治理支付成本的投入产出模型,就25个行业的环境规制力度加大对出口的价格竞争力的影响进行了研究,并总结了影响较大的行业的特征[13]。马建平等将全部行业分为三对——劳动密集型与资本密集型行业、高技术行业与低技术行业、污染密集型行业与清洁行业,对比考察了各生产要素、污染防治力度、贸易自由度等对行业比较优势的影响[14]。

只有较少的文献关注到了环境规制对于贸易优势影响的地区差异。苏梽芳等运用面板向量自回归模型(PVAR),研究了FDI、对外贸易与环境规制之间的相互影响关系,并通过对东、中、西部分别进行实证分析来检验整体性分析的稳定性,发现东、中、西部的环境规制同全国数据的分析结果一致,均对贸易存在负面影响,但中部地区的影响程度要大于东、西部地区[15]。尽管从2004年开始,我国环境规制的省际竞争已经开始趋优,逐步形成“标尺效应”[16],但是由于并非所有污染物的排放规制都能进入约束性指标,且其空间外溢性也存在差异,加之基于政绩比较的“锦标赛”仍然存在,因而我国的环境规制由于省际间不良竞争所导致的地区差异仍然明显存在。那么,在研究环境规制对贸易比较优势的影响时,必须要考虑到不同的地区规制力度。同时,还要纳入其他的地区特征因素(如人力资本、自然资源、经济发展阶段等)。由此可见,能够同时将行业特征与地区特征同时纳入分析模型的研究,代表着未来的发展方向。

本文尝试将行业性因素和地区性因素同时纳入环境规制对出口优势的影响的分析模型中去,并利用行业—地区的交叉数据,探讨环境规制强度对我国各地区不同行业出口优势的影响,分析行业污染密集度(自身能力)与地区环境规制强度(外部环境)的交叉项如何作用于比较优势和出口格局,以期从行业技术能力和地区治污强度及效率的角度,解析中国制造业出口比较优势的演进途径及其新的获取源泉,为加快转变外贸发展方式,推动节能减排和产业转型升级提供思路。

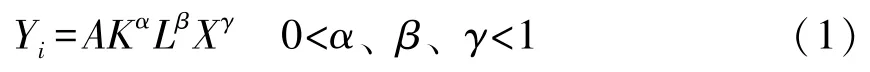

二、模型与变量说明(一)计量模型设定在诸多文献中,无论使用间接法还是直接法来衡量环境规制变量,大多都将环境规制强度看做比较优势的来源因素之一,例如陆旸直接将该变量纳入了H-O-V模型[12]。H-O-V模型是Vanek在H-O模型基础上提出的,它是传统H-O模型的变体,是由多个国家、多种商品和多种要素(N×N×N)构成的一个模型。Leamer采用了H-O-V模型来检验国际比较优势的来源,其H-O-V模型经验分析的具体形式为:

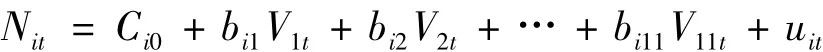

其中Nit表示第t个国家的第i种商品的净出口;Ci0为常数;Vkt表示第t个国家的要素禀赋k(k=1…11)。这11项资源禀赋分别为:资本;劳动力(专业技术工人、非专业的识字工人和文盲工人);土地(热带雨林地带、干旱地带、潮湿的中温地带、潮湿的低温地带)煤;矿藏;原油[17]。在此基础上,Tobey又加入了环境规制的定性变量DEt,通过这种方式来检验环境规制水平的差异是否影响了污染密集型商品的比较优势[18]。

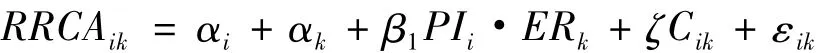

虽然H-O-V模型不需要界定国家的相对要素充裕度和产品的相对要素密集度,实现了直接将多要素量化,但是也牺牲了对要素充裕度和密集度的贡献效应的精确揭示,而且只适用于面板数据。结合本文的研究主题,计量模型应能够同时反映出行业的污染密集度和地区的环境规制强度,并能够并有效控制FDI、劳动力等外生变量。那么,本文的基本计量模型构建为:

其中i和k分别表示行业和地区,RRCAik为地区k行业i的区域显示性比较优势指数,αi和αk分别为行业固定效应和地区固定效应,PIi为行业i的污染密集度,ERk为地区k的环境规制强度,Cik为其他控制变量,εik为误差项。

为保证检验结果的稳定性,在回归中逐步加入以下控制变量:外商直接投资比重(FDIik)、人力资本密集度(HIi)与人力资本禀赋(HEk)的行业—地区交叉项;自然资源密集度(RIi)与自然资源禀赋(REk)的行业—地区交叉项;利润率(PMi)与人均GDP的对数(lnGDPk)的行业—地区交叉项。

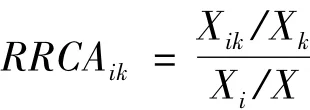

(二)模型变量说明1.被解释变量。被解释变量RRCAik,即地区k行业i的区域显示性比较优势指数,是指一个地区的某种产品在全国范围内的相对优势,计算公式为:

其中RRCAik表示k地区商品i的区域显示性比较优势指数,Xik表示k地区商品i的出口额,Xk表示k地区所有商品的出口额,Xi表示商品i的全国出口总额,X表示所有商品的全国出口总额。由《中国经济普查年鉴2008》中的各行业的分地区出口交货值整理计算所得。为了保证对于各指标的行业分类的兼容性和样本齐整性,各地区及全国的出口总额只包含本文所选取的28个制造业行业,且因数据缺失而暂不考虑西藏自治区的数据。后面所有变量的样本范围均依照此例。

2.主要解释变量。对行业污染密集度PIi的衡量,刘航等在确定行业的污染密集型时,污染密集度指数是用单位工业产值的污染物排放量来衡量的[19]。但是这种方法仅在衡量一种污染物的行业密集度时适用,由于各个行业的性质不同以及污染物的不可相加性,在“三废”的统一衡量时则不适用。本文在借鉴傅京燕等[20]和李玲等[21]的研究,采用对各污染排放数据进行线性标准化和等权重算数平均的方法。此处的污染物包括工业废水、工业二氧化硫、工业烟尘、工业粉尘和工业固体废物5种。相关数据来源于《中国环境统计年鉴2009》。

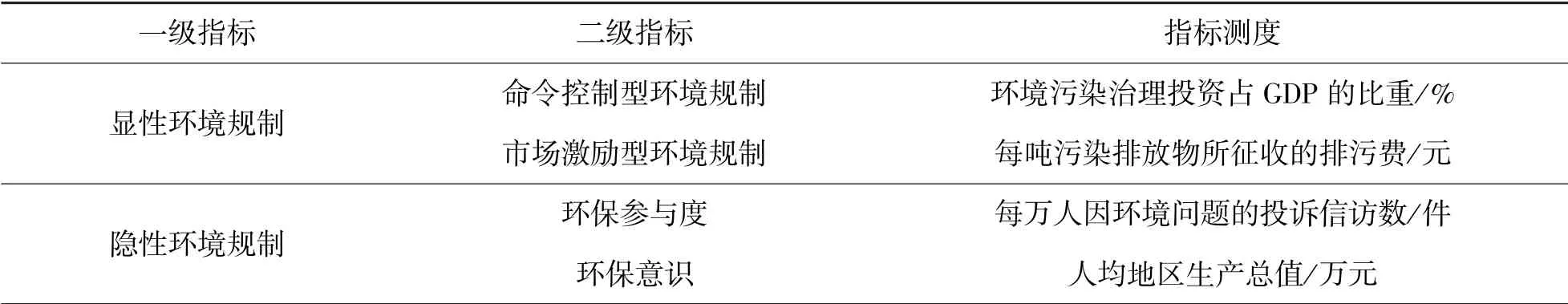

对地区环境规制强度的衡量,国内外存在很多方法:Walter&Ugelow(1979)根据UN COMTRADE提供的23个国家的环境调查问卷信息,建立了一项“环境规制指标”,其值从1(严格)到7(宽松),用以近似代表一国的环境规制严格程度[22];Cole et al.(2005)采用单位产出的污染治理和控制支出来衡量[23];傅京燕等(2010)采用以5种排放量的 ERS综合指数来表示[20];吴航等(2012)采用“三废”综合治理率和综合利用率来衡量环境规制力度[24]。本文选用工业废水、废气和固体废物的治理完成投资之和与工业增加值之比衡量地区环境规制变量。其中,各地区“三废”治理完成投资来源于《中国环境统计年鉴2009》,各地区工业增加值的数据来源于《中国工业经济统计年鉴2008》。

3.工具变量。本文的主要解释变量,即行业污染密集度和地区环境规制强度的交叉项,同RRCAik之间很可能存在双向因果关系。国际贸易能够对环境质量产生影响,这一点早已被学者所证实,并衍生了以Daly为代表的贸易诱致型环境退化假说[25]和以Grossman&Krueger为代表的环境库兹涅茨假说[26]两大观点。因此,主要解释变量可能与被解释变量或控制变量相关而产生内生性问题,那么直接进行OSL容易造成有偏和不一致,所以考虑用工具变量来克服此问题,以检验回归的稳定性。本文采用三种工具变量方案:一是主要解释变量的滞后项,本文选取PIi和ERk在2003年的截面数据,两者交叉;二是用2002年的各地区非国有经济的发展指数(NSEk)作为ERk的工具变量,而PIi取2008年截面数据,两者交叉;三是用NSEk的2002年截面数据和PIi的2003年截面数据交叉。2003年的截面数据早于被解释变量RRCAik的截面数据数年时间,受其影响的可能性较小。且包群等[27]多项研究均证明了地方政府还难以对国有企业环境污染行为进行有效监管,因而地区非国有企业发展同环境规制强度存在关联,可见其作为工具变量是比较合适的。其中,NSEk来源于樊纲等《中国市场化指数:各地区市场化相对进程2004年度报告》[28]。

4.控制变量。各控制变量的衡量指标和数据来源为:外商直接投资比重(FDIik)用各行业外商资本在实收资本中的占比来表示,来源于《中国经济普查年鉴2008》;人力资源密集度(Hi)用科技活动人员在全行业从业人数中的占比来表示,来源于《中国工业经济统计年鉴2009》,人力资源禀赋(HEk)用各地区高等学校在校人数在人口中的占比来表示,来源于《中国统计年鉴2009》;自然资源密集度(RIi)用采矿业在各行业的总投入中的占比来表示,来源于《中国投入产出表2007》,自然资源禀赋(REk)用各地采矿业产出在工业总产值中的占比来表示,来源于《中国工业经济统计年鉴2009》;成本费用利润率(PMi)和人均GDP(GDPk)均由《中国统计年鉴2009》中的数据计算而得。

三、初步经验观察在正式的计量检验之前,本文先作初步的经验观察,以便从直观上地区环境规制强度与出口之间的关系有一个大致了解。

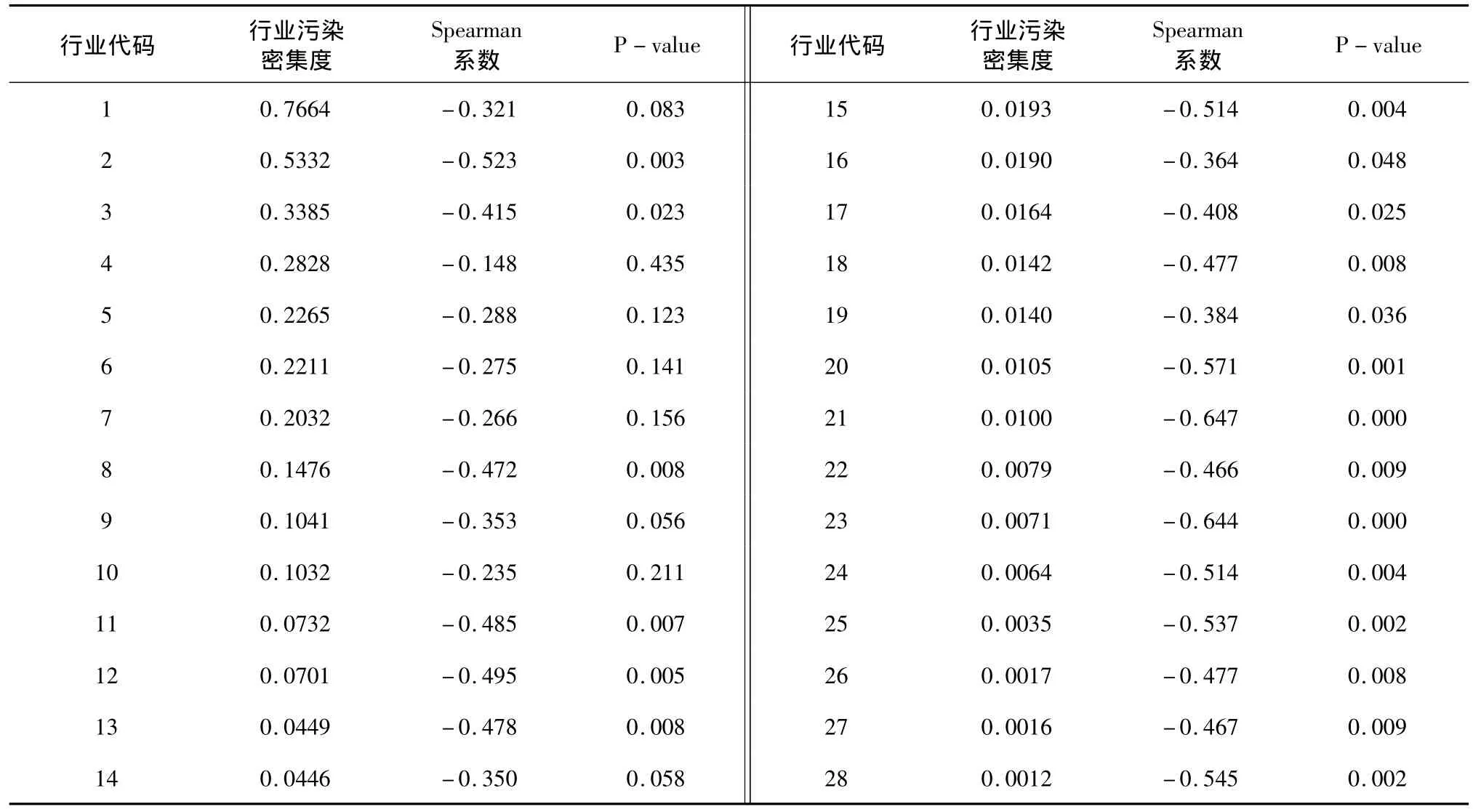

首先,需要划分污染密集型行业和非污染密集型行业。在本文选取的28个制造业行业中,行业污染密集度PIi高于中位数的行业为污染密集型行业,反之则称为非污染密集型行业。进而,计算出污染密集型行业的出口额在各地区28个制造业的出口额中的占比。本文分别测算了28个行业的地区规制强度和行业出口之间的相关关系。由于每个行业组的样本量较小,且残差项未必服从正态分布,因此本文摒弃了传统的Pearson相关系数,而借鉴李坤望等的方法[29],选用Spearman相关系数来衡量两者间的相关性。表1显示的是各行业的出口额绝对值与当地环境规制强度的Spearman相关系数及其P值。同时将对应行业的污染密集度一并列出以便于比较。

表1 行业出口与地区规制强度的Spearman系数

可发现,行业出口与地区规制强度的Spearman系数在各行业均表现为负值,即两者呈负相关关系。但其相伴系数所表现出的负相关的显着性并非全部通过检验,其中8个行业的P值高于0.05,12个行业的P值高于0.01。按照本文分类,代码为1-14的行业为污染密集型行业,而代码为15-28的行业为非污染密集型行业。根据表1,P值不显着的行业主要为污染密集型行业,P值显着的行业主要为非污染密集型行业。由此初步断定,对大多数非污染密集型行业来说,地区环境规制强度与行业出口呈明显的负相关关系,而对污染密集型行业来说,该关系不明朗。进而可初步认为,地区环境规制政策对非污染密集型行业的出口比较优势提升具有阻碍作用,其对污染密集型行业的作用由于受到地区特征和行业特征的干扰,必须得在控制了其他外生变量的基础上进行回归分析才能得到精确的认知。

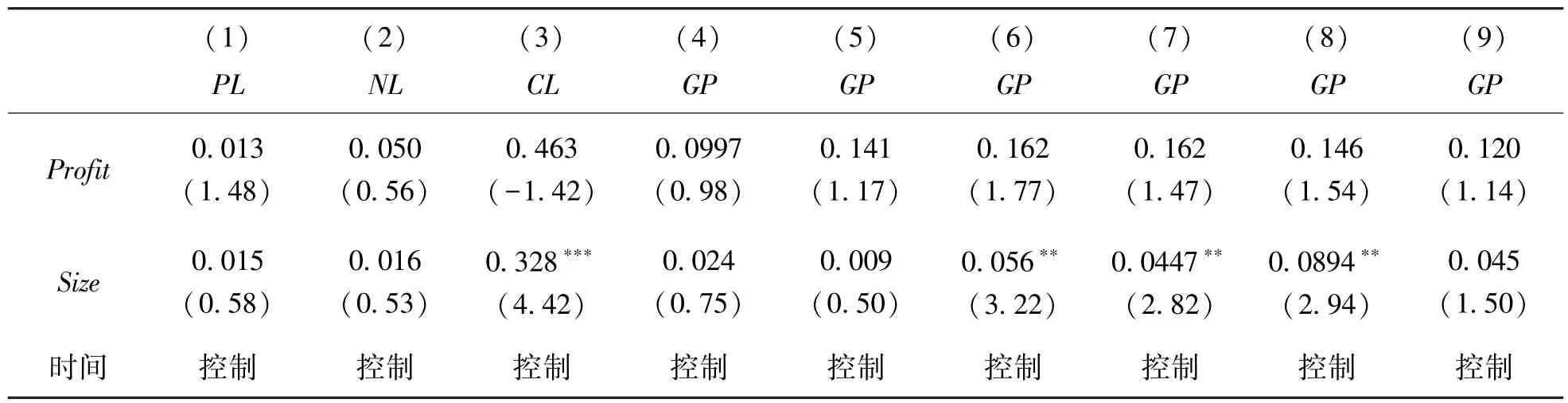

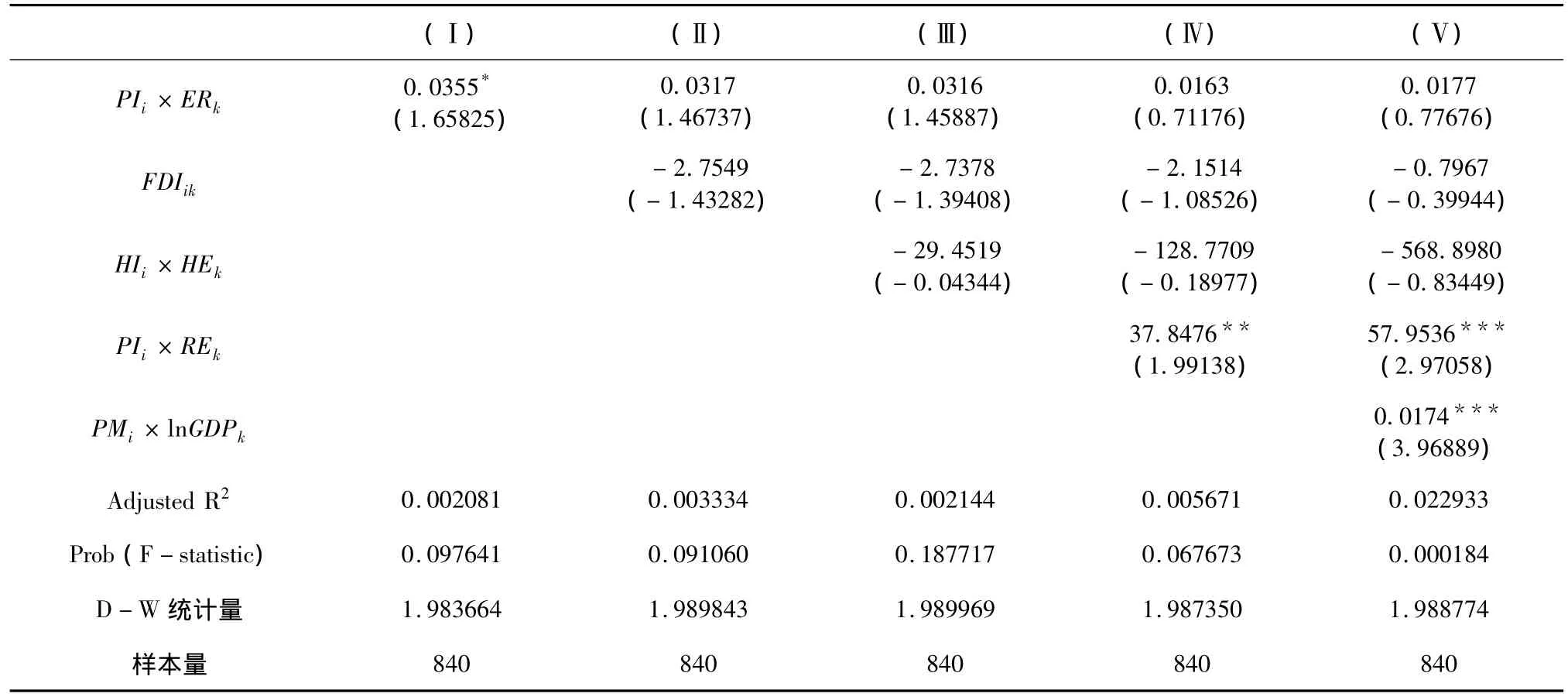

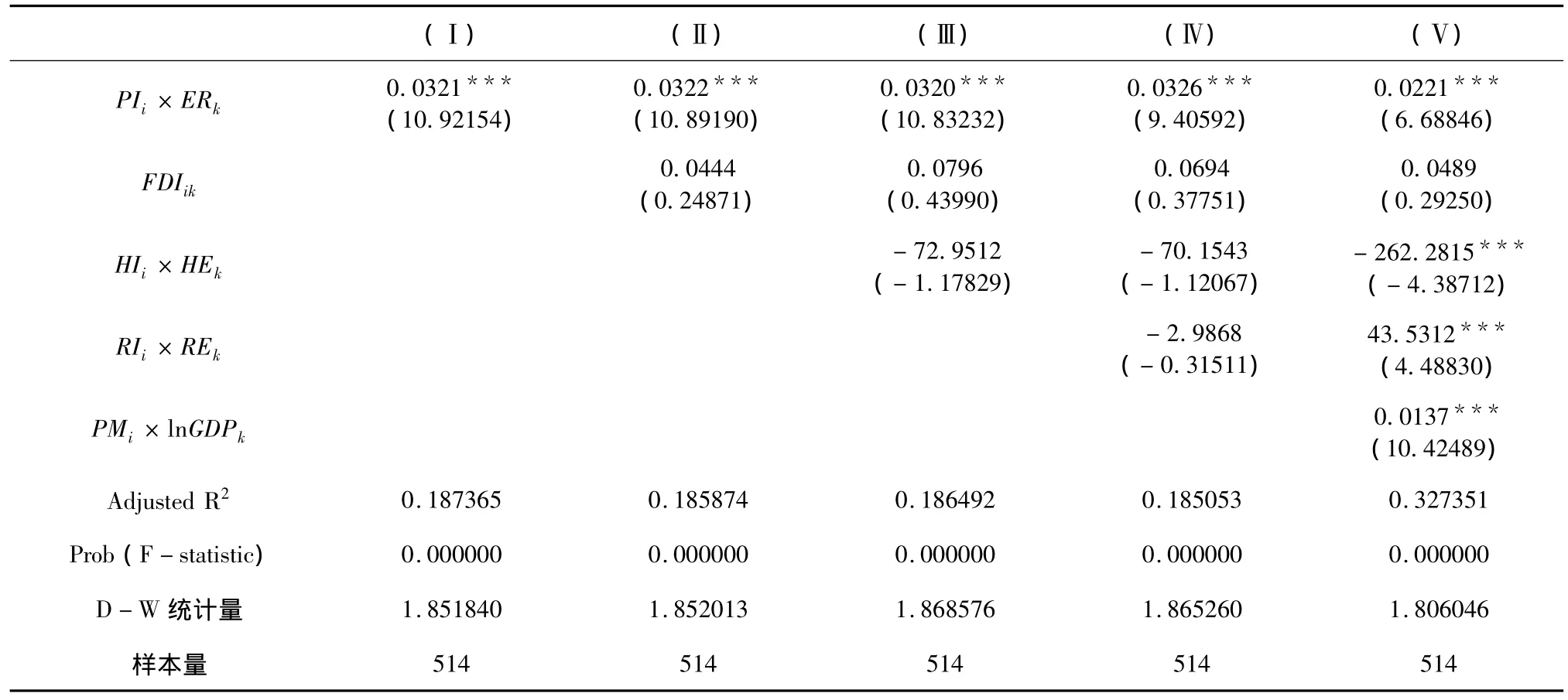

四、实证结果与分析(一)基本回归结果表2显示的是以30个省、市、自治区与28个制造业企业相交叉而成的840组数据进行回归的结果。模型Ⅰ为不加入控制变量的回归,模型Ⅱ-Ⅴ为逐步加入控制变量的回归。由表2可知,主要解释变量PIi×ERk的系数在各模型下全部为正,但仅在模型Ⅰ中显着。另外,外商直接投资比重(FDIik)和人力资本的行业—地区交叉项(HIi×HEk)均未表现出与被解释变量之间的显着回归关系,自然资源的行业—地区交叉项(RIi×REk)和区域发展水平与行业利润率的行业—地区交叉项(PMi×lnGDPk)的回归系数均显着为正。同时,表2中所有模型尽管不存在自相关性,但是计量方程整体显着性(F统计量)偏低,且拟合优度也都很低,因此需要将存在异常值的样本剔除再进行回归分析。

表2 基本回归结果

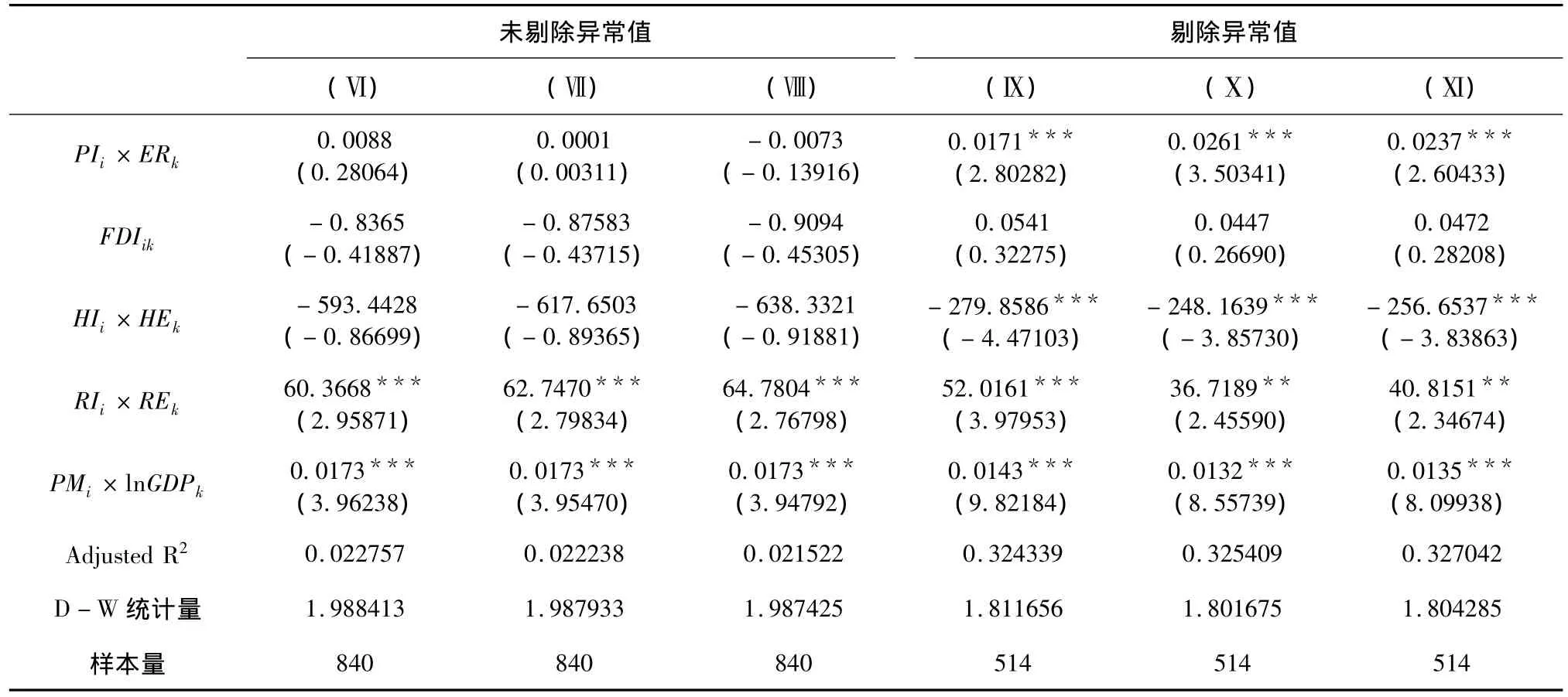

(二)剔除异常值样本后的结果本文去除了残差绝对值大于2.0的样本。表3显示的是剔除异常值样本后514个样本的回归结果,同样采取逐步加入控制变量的方法。相较表2,所有模型的可决系数和整体显着性均有明显提高。尽管严格按照拟合优度检验的标准来看,这样的结果仍不甚理想,但考虑到样本数据的交叉性,已经基本符合要求。剔除异常值后,主要解释变量的系数为正,且全部显着。在各控制变量中,FDIik的系数为正,但全部不显着;PIi×ERk的系数为负,在模型Ⅴ中为显着;RIi×REk的系数在模型Ⅳ中为负,但不显着,在模型Ⅴ中显着为正;PMi×lnGDPk的系数均显着为正。而且还可发现,在加入最后一个控制变量后,PIi×ERk的系数绝对值和显着性水平明显降低,这说明在较发达地区或利润率较高的行业中,行业污染密集度和地区规制强度的交叉项对于出口优势具有更大的正向作用;HIi×HEk的系数绝对值和显着性水平明显提高,这说明在后进地区或利润率较低的行业中,人力资本的交叉项对于出口优势具有更大的负向作用;RIi×REk的系数绝对值和显着性水平明显提高,且符号由负转正,这说明在后进地区或利润率较低的行业中,自然资源的交叉项对于出口优势具有更大正向作用。另外,FDI对出口优势没有带来显着的正向变动,足见我国的引资质量有待提高;人力资本的交叉项对出口优势具有明显负向作用,而自然资源的交叉项对出口优势具有明显的正向作用,足见我国的外贸发展方式仍然偏粗放,亟待实现转型。

表3 剔除异常值样本后的回归结果

(三)稳健性检验:二阶段最小二乘法回归为了有效控制内生解释变量造成的估计有偏和不一致性,本文分别采用了三个工具变量方案。表4显示的是二阶段最小二乘法回归(2SLS)结果。其中,模型Ⅵ和Ⅸ为第一种工具变量方案下的2SLS,模型Ⅶ和Ⅹ为第二种工具变量方案下的2SLS,模型Ⅷ和Ⅺ为第三种工具变量方案下的2SLS。在剔除异常值样本之前,三种工具变量方案下的2SLS结果与模型Ⅴ中的结果基本接近,且拟合优度较低,可见在2SLS中剔除异常值样本也是必要的。此处使用上文中的已经剔除异常值样本的514个样本,构建了2SLS模型。由模型Ⅸ-Ⅺ的结果可知,调整后的R2大为提高因此可以说明剔除异常值样本下的回归结果是稳健而可信的。

以上模型分析结果表明:(1)从整体来看,一个地区相对较强的环境规制力度有助于提高该地区各行业比较优势,尤其有助于污染密集型行业形成出口优势。这一点可以解释为,如果一个地区实行较为严格的环境规制监督政策和投资措施,则其制造业的生产技术、产品和生产过程改进的可能性会大大提高,进而其出口优势会得到增强。尤其对污染密集型行业来说,其产品的出口面临着国际市场上的诸多技术性壁垒限制,严格的规制政策能够促进产品标准体系的完善和升级,从而增强出口能力。

(2)控制变量中人力资本充裕度和密集度并未对区域比较优势做出应有贡献,而自然资源充裕度和密集度对区域比较优势的正向效应较大。这反映出我国制造业对外贸易的粗放式特征,出口快速增长更多依靠的是高投入、高消耗、高资本积累的粗放模式。中国传统比较优势主要来源于劳动力的数量和成本,而非劳动力的质量和素质。

(3)逐步回归中加入行业利润率与地区发展水平的交叉项后,主要解释变量的绝对值大小和显着性水平均发生较大变化。这说明越是发达地区或先进行业,就越依赖环保投资,越依赖环境规制作为一种制度性要素的投入。一个地区的规制强度在达到一定临界值之前,经济因素在起主要作用,其规制强度对出口优势的贡献度随规制强度的加大先递减后递增;而规制强度高于临界值的地区主要为中西部省份,单纯的生态环境考虑为主要因素,加大规制强度对制造业出口优势的增进意义已经不大。利润率较高的行业出口优势对于加大规制力度的敏感度较高,而在利润率较低的行业中该敏感度较低甚至关系为负。这是因为利润率较高的行业一般为资本密集型行业,环保投资对它们来说算是一种较优的强制性投资途径,有助于其资金周转和产品设备更新,进而增强出口优势;而利润率较低的行业则相反。

表4 二阶段最小二乘法回归结果

五、结 论本文把行业性因素和地区性因素同时纳入环境规制对制造业出口优势的影响的分析模型中,并利用中国各地区28个制造业行业的交叉数据,探讨了环境规制强度对我国各地区不同行业出口优势的影响,分析了行业污染密集度与地区环境规制强度的交叉项如何作用于比较优势和出口格局。初步经验观察可知,非污染密集型行业的出口同地区规制强度显着负相关,但污染密集型行业的出口同规制强度间的关系不明确。基本回归结果显示,地区规制强度与污染密集度的交叉项对于出口优势整体为促进作用,但是回归系数的显着性水平较低,且计量方程整体显着性和拟合优度均偏低,从而基本回归结果不够可靠。为此,本文采取剔除异常值样本、代入工具变量和运用2SLS等方法,最终获得较为可靠的结果。

最终结果显示,环境规制作为一种制度性因素,对于不同地区出口优势的获得具有明显的正向作用,而且当回归结果更加趋近无偏性和一致性时,这种促进作用也就越显着。尤其对污染密集型行业、利润率较高的资本密集型行业和经济发展水平较高的地区来说,制造业出口优势的获得和提升来自于环境规制的贡献更大。这意味着,一个地区的环境规制强度越高,其制造业企业的循环经济开展水平就越高,污染物治理能力和综合利用率就越高,进而生产技术、产品和生产过程革新改进的速率就越快,且产品出口到国际市场上所面临的技术性壁垒就越少,从而出口贸易就越具有优势。

根据以上结论,继续加大环境规制的强度和广度,提高企业清洁生产的能力和意愿,对于促进我国转变外贸发展方式、提高工业品国际竞争力具有重要意义。面对严峻的外贸形势,迫切需要在巩固传统优势基础上,着力打造以环境竞争优势为核心的新竞争优势。那么,我国应以实现外经外贸与资源、环境的协调发展为目标,继续加大对环境污染的规制力度,完善相关法律法规体系,克服其执行难点,加快以资源价格为核心的要素市场改革,并且应改变政府主导型的环境治理体系,充分挖掘企业根据自身需求自行安排治污投资的能动性。

鉴于不同地区和行业对环境规制的反应不尽相同,我国必须通过有区别、有针对性地推进产业转型。一方面,应重点加强污染密集型和资本密集型行业的节能减排,促进企业淘汰落后产能,开展循环经济,加快清洁生产技术市场以及污染物和碳排放权交易市场建设,同时要控制劳动密集型行业在产业升级过程中的污染性投资,防止其成为新的污染密集型行业。另一方面,在保证东部出口大省工业品出口竞争力和环境污染程度“一升一降”的同时,还要重点加大生态相对脆弱的中西部地区的环保力度,避免产业梯度转移中的污染转移,按照主体功能区规划合理安排产业布局。

[1]李小平,卢现祥,陶小琴.环境规制强度是否影响了中国工业行业的贸易比较优势[J].世界经济,2012(4):62-78.

[2]董敏杰,李钢,梁泳梅.对中国环境管制现状与趋势的判断——基于企业与经济学家问卷调查的报告[J].经济研究参考,2010(51):18-26.

[3]Walter I.The pullotion content of American trade[J].Western Economic Journal,1973,11(1):61 -70.

[4]Low P,Yeats A.Does dirty industry migrate?[A].Low P,et al.International Trade and the Environment[C].World Bank Discussion Papers,No.159.Washington,D.C:World Bank,1992:89-103.

[5]Quiroga M,Sterner T,Persson M.Have countries with lax environmental regulations a comparative advantagein polluting industries?[R].Working Papers in Economics 412,Göteborg University,Department of Economics,2009.

[6]Porter M,Linde C.Toward a new conception of the environment competitiveness relationship[J].Journal of Economic Perspectives,1995,9(4):97 -118.

[7]Grossman G,Krueger A.Environmental impacts of a North American Free Trade Agreement[R].NBER Working Paper,No.3914,1991.

[8]Jaffe A B,Peterson S R,Portney P R,Stavins R N.Envirionmental regulation and the competitiveness of US manufacturing:What does the envidence tell us?[J].Journal of Economic Literrature,1995,33:132 -163.

[9]Ederington J.NAFTA and the pollution haven Hypothesis[J].The Policy Studies Journal,2007,35:239 -244.

[10]解垩.环境规制与中国工业生产率增长[J].产业经济研究,2008(1):19-25.

[11]张成,陆旸,郭路,于同申.环境规制强度和生产技术进步[J].经济研究,2011(2):113-124.

[12]陆旸.环境规制影响了污染密集型商品的贸易比较优势吗?[J].经济研究,2009(4):28-40.

[13]董敏杰,梁泳梅,李钢.环境规制对中国出口竞争力的影响——基于投入产出表的分析[J].中国工业经济,2011(3):57-67.

[14]马建平,蔡宏波,王雪坤.要素密集度、环境属性与中国工业制品出口结构[J].经济经纬,2012(4):41-45.

[15]苏梽芳,廖迎,李颖.是什么导致了“污染天堂”:贸易还是FDI?——来自中国省级面板数据的证据[J].经济评论,2011(3):97-103.

[16]张文彬,张理芃,张可云.中国环境规制强度省际竞争形态及其演变——基于两区制空间Durbin固定效应模型的分析[J].管理世界,2010(12):34-44.

[17]Leamer E.Sources of international comparative advantage:Theory and evidence[M].Cambridge:MIT Press,1984.

[18]Tobey J A.The effects of domestic environmental policies and patterns of world trade:An empirical test[J].Kyklos,1990,43:191 -209.

[19]刘航,赵景峰,吴航.中国环境污染密集型产业脱钩的异质性及产业转型[J].中国人口·资源与环境,2012,22(4):150-155.

[20]傅京燕,李丽莎.环境规制、要素禀赋与产业国际竞争力的实证研究——基于中国制造业的面板数据[J].管理世界,2010(10):87-98.

[21]李玲,陶锋.污染密集型产业的绿色全要素生产率及影响因素——基于SBM方向性距离函数的实证分析[J].经济学家,2011(12):32-39.

[22]Walter I,Ugelow J.Environmental policies in developing countries[J].Ambio,1979(8):102 -109.

[23]Cole A,Robert J,Shimamoto K.Why the grass is not always greener:The competing effects of environmental regulations and factor intensities on US specialization[J].Ecological Economics,2005,54:95 -109.

[24]吴航,刘航,王珊珊.外资企业的社会责任承担状况:环境责任的视角[J].生态经济,2012(6):97-101.

[25]Daly D.The perils of free trade[J].Scientific American,1993,269:24 -29.

[26]Grossman G,Krueger A.Environmental impacts of a North American Free Trade Agreement[A].Garber P,et al.The Mexico - U.S.Free Trade Agreement[C].Cambridge MA:MIT Press,1993:13 -56.

[27]包群,吕越,陈媛媛.外商投资与我国环境污染——基于工业行业面板数据的经验研究[J].南开学报(哲学社会科学版),2010(3):93-103.

[28]樊纲,王小鲁.中国市场化指数——各地区市场化相对进程2004年度报告[M].北京:经济科学出版社,2004:20-23.

[29]李坤望,王永进.契约执行效率与地区出口绩效差异——基于行业特征的经验分析[J].经济学(季刊),2010,9(3):1007-1028.

Industry Pollution Intensity,Regional Regulation Intensity and Export Advantage of Manufacturing Industry

LIU Hang,ZHANG Shao-wei,ZHANG Yu-wei(School of Economics and Management,Northwest University,Xian,710127,China)

By using cross data of 28 manufacturing industries from all regions in China,we discuss the influence that environmental regulations have on the exporting advantage of different manufacturing industries from all regions in China and explain how the cross-term of industry pollution intensity and regional regulation intensity affect the comparative advantage and export pattern.The empirical results show that,the more forceful the environmental regulations are,the more obvious the positive effect environmental regulations have on the export advantage in different regions.Furthermore,this positive effect tends to be even more prominent when the regression result is unbiased and consistent.The environmental regulations contribute significantly to the exporting advantage,especially in the pollution-intensive industries,capital-intensive industries as well as the developed regions.

Pollution Intensity;Environmental Regulation Intensity;Comparative Advantage;Manufacturing Industry.

A

1002-2848-2013(05)-0088-08

2013-04-10

张少为(1972-),陕西省渭南市人,西北大学经济管理学院博士研究生,研究方向:世界经济;刘航(1987-),山东省菏泽市人,西安交通大学经济与金融学院博士后,研究方向:中国对外贸易问题;张雨微(1989-),女,陕西省西安市人,西北大学经济管理学院博士研究生,研究方向:资源环境与国际贸易。

责任编辑、校对:李再扬