李国平,李 潇,汪海洲

(西安交通大学经济与金融学院,陕西西安 710061)

国家重点生态功能区转移支付的生态补偿效果分析

李国平,李 潇,汪海洲

(西安交通大学经济与金融学院,陕西西安 710061)

国家重点生态功能区的环境保护和生态建设关系我国宏观区域和微观区域的生态安全。国家对这类区域的开发和建设制定了一系列禁限政策,同时对这类区域因开发和建设受限而制定了国家重点生态功能区转移支付政策。通过对政府规制下和基于最小安全标准约束下的国家重点生态功能区的益本分析,得到国家重点生态功能区生态补偿的理论标准。运用这一理论标准考察了国家重点生态功能区转移支付政策的分配依据、计算公式、资金使用、考核与激励约束的规定,发现国家重点生态功能区的生态补偿效果不显着与国家重点生态功能区转移支付政策密切相关。

国家重点生态功能区;转移支付;生态补偿绩效;最小安全标准

一、引 言国家重点生态功能区是指国家划定的需要重点保护和限制开发的区域[1],旨在保护、恢复和提高区域水源涵养、防风固沙、保持水土、调蓄洪水、保护生物多样性等重要生态功能,维护和提高区域提供各类生态服务和产品的能力[2]。具体范围包括大小兴安岭森林生态功能区在内的25个地区,总面积386万平方公里,占全国陆地面积的40.2%;其中,属于西部地区的国家重点生态功能区16个,面积289万平方公里,占全国陆地面积的30.1%,占国家重点生态功能区面积的74.9%[3];国家重点生态功能区的保护和限制规定关系到区域内经济社会和生态保护的协调发展、西部地区与其他地区的平衡发展,并且关系到国家和地方的生态安全和社会稳定。

财政部于2009年开始对国家重点生态功能区进行转移支付的试点,并于2011年、2012年对其进行补充和完善。这是迄今为止中央对国家重点生态功能区唯一的具有直接性、持续性、集中性的资金补助,自实施以来呈现逐年递增的趋势,其中2011年300亿、2012年370亿,这些资金为国家重点生态功能区的功能发挥做出了贡献,在一定程度上缩小了东、中、西部的区域收入差异。但是,国家重点生态功能区转移支付政策的实施却与国家重点生态功能区的环境保护和生态建设的目标有较大差距。

本文通过对政府规制下和基于最小安全标准约束下的国家重点生态功能区的益本分析,得到国家重点生态功能区生态补偿的理论标准。运用这一理论标准考察了国家重点生态功能区转移支付政策的分配依据、计算公式、资金使用、考核与激励约束的规定,发现国家重点生态功能区的生态补偿效果不显着与国家重点生态功能区转移支付政策密切相关。

二、国家重点生态功能区禁限规定下的价值损失和补偿标准针对我国大规模工业化和城市化建设对生态环境带来的严重负面影响,自上世纪九十年代以来国家先后出台了一系列法规以实施生态环境的治理和保护,明确把国家重点生态功能区的保护和限制作为规制内容,这给当地居民和政府带来了发展机会成本的损失和保护生态环境投入的压力,需要进行充分补偿,才能奠定国家重点生态功能区生态保育激励约束机制的基础。

(一)国家重点生态功能区的禁限规定我国的国土规划把全国主体功能区划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四大类[3],其中的限制开发和禁止开发区域与国家重点生态功能区的范围重合。

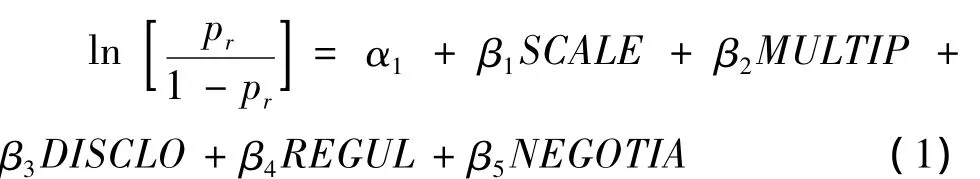

国家重点生态功能区的禁限规定如表1所示。

表1 国家重点生态功能区禁限规定

表1中的各文件对国家重点生态功能区的禁限规定,虽然不尽一致,但基本上体现了三个方面:一是对国家重点生态功能区的生态环境实行封育,禁止任何人为活动,实现污染物零排放。二是对国家重点生态功能区的生态环境实行人工修复,恢复国家重点生态功能区的生态系统功能。三是对国家重点生态功能区进行环境治理,控制和减少污染程度,实现重点生态功能区人与自然的和谐共处、经济社会和生态环境的协调发展。

(二)国家重点生态功能区的价值损失国家重点生态功能区的居民和政府因执行国家的禁限规定必然带来成本收益的影响。保护与建设规定要求国家重点生态功能区内的居民和政府,只能进行对于生态效益或生态功能有益的行为,而不能损害生态环境。从区域价值损失的角度分析,限制“三高”产业发展、淘汰关闭“三严重”企业、开发活动的范围与程度管制、控制建设规模与数量等禁止、限制措施导致国家重点生态功能区居民发展权的丧失,造成了当地居民机会成本的损失;封山育林、还林还草、治理沙化、保证绿色空间面积不减少等保护、建设措施导致国家重点生态功能区生态保护与建设成本的支出。对这些损失(机会成本)与投入(直接成本)进行充分补偿,是国家重点生态功能区禁限规定的政策有效执行的保障。

(三)国家重点生态功能区生态补偿的理论标准1.最小安全标准的价值补偿

国家重点生态功能区是关系我国生态安全的重点区域,其区域内的生态环境系统具有不可逆性与不确定性,生态资源的开发利用一旦超过某一临界值或最低安全标准(SMS,Standard of Minimum safety),就会造成突变而产生不可逆的后果,导致人类可利用资源库的枯竭[4-6]。国家重点生态功能区的禁限规定本质上保障了最小安全标准的客观生态规律的要求,而执行禁限规定给该区域所带来的价值损失,必须予以充分补偿,才能保证生态资源的阈值储量。

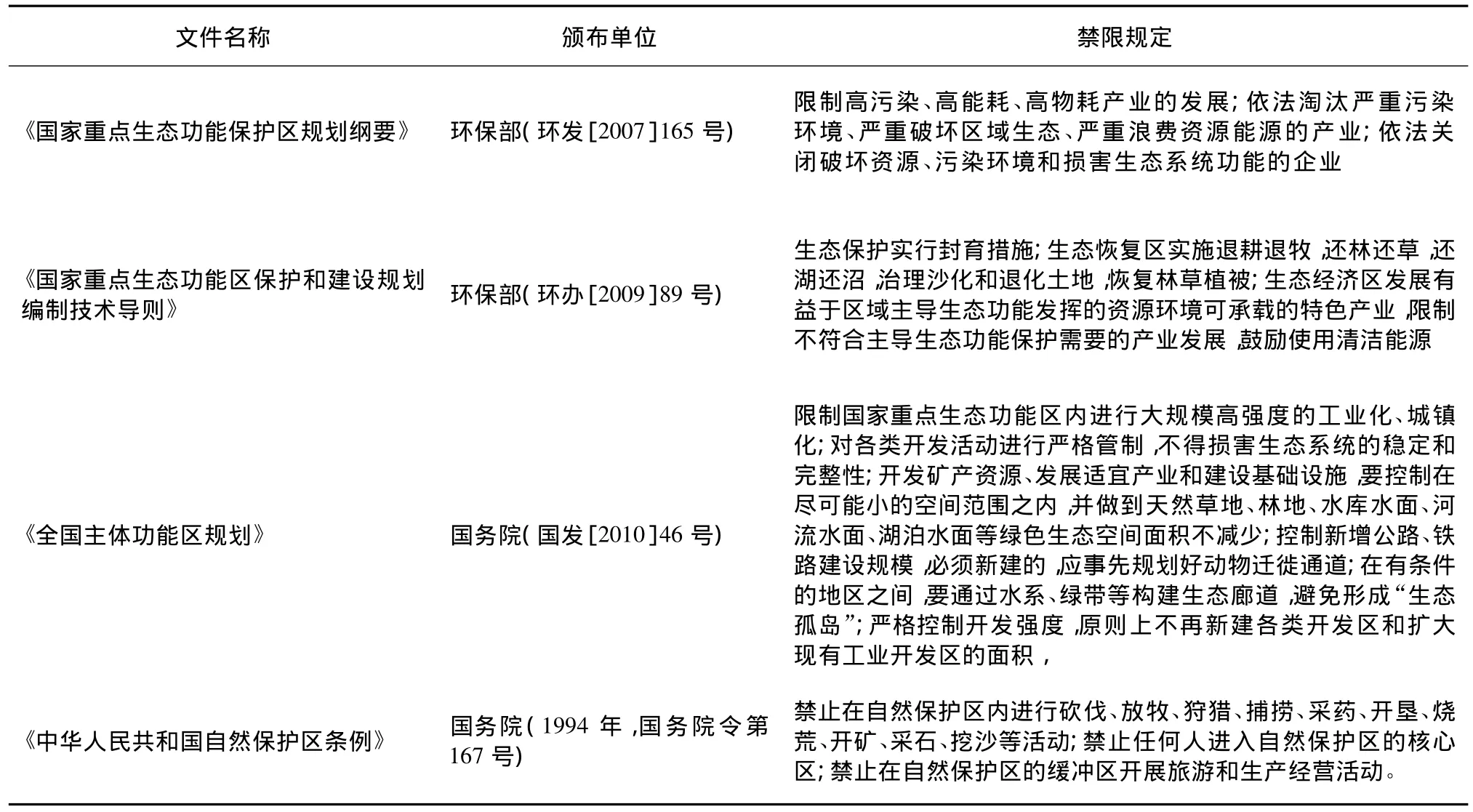

假设国家重点生态功能区有两种可能的选择:一是无约束地利用生态环境、获得效益,包括利用森林、水源等生态要素,排放污染物等,因而导致国家重点生态功能区生态环境恶化;二是在SMS标准的约束下,保证资源储量不低于安全阈值,但丧失了资源开发的机会成本。再假设,“选择二”下的效益为X,亦即SMS标准下保护生态环境造成的机会成本损失;“选择一”下生态环境恶化对未来的生态价值有两种影响:一种可能是,不会对未来造成任何影响,损失值为0;另一种可能是,对未来造成影响,损失值为Y。这样,两种政策选择与生态价值的两种可能性构成了最大损失矩阵,见表2。

表2 不同政策选择的损失矩阵

从表2可见,最终选择哪种策略,取决于最大损失Y与X的大小比较,如果X<Y,即保护生态环境的机会成本较小,则社会应该选择SMS的保护生态环境,此时的最大损失值为X;反之,若保护生态环境的机会成本过大,则将选择利用生态环境的政策,此时的最大损失值为Y。而大多数情况下,生态环境恶化带来的最大损失可能远比利用其带来的效益大得多,所以SMS标准应被选择[7]。

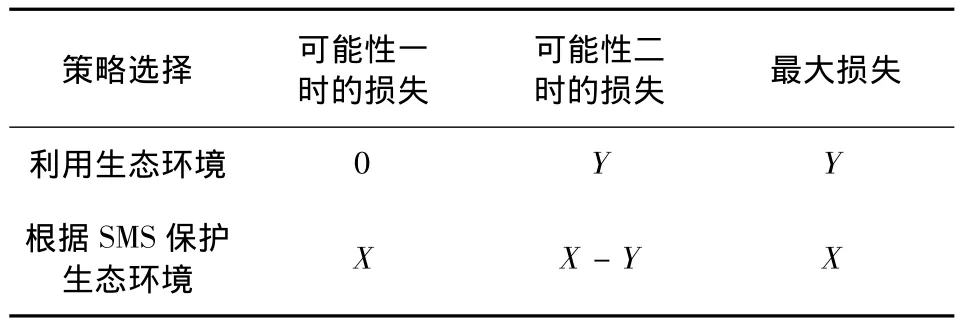

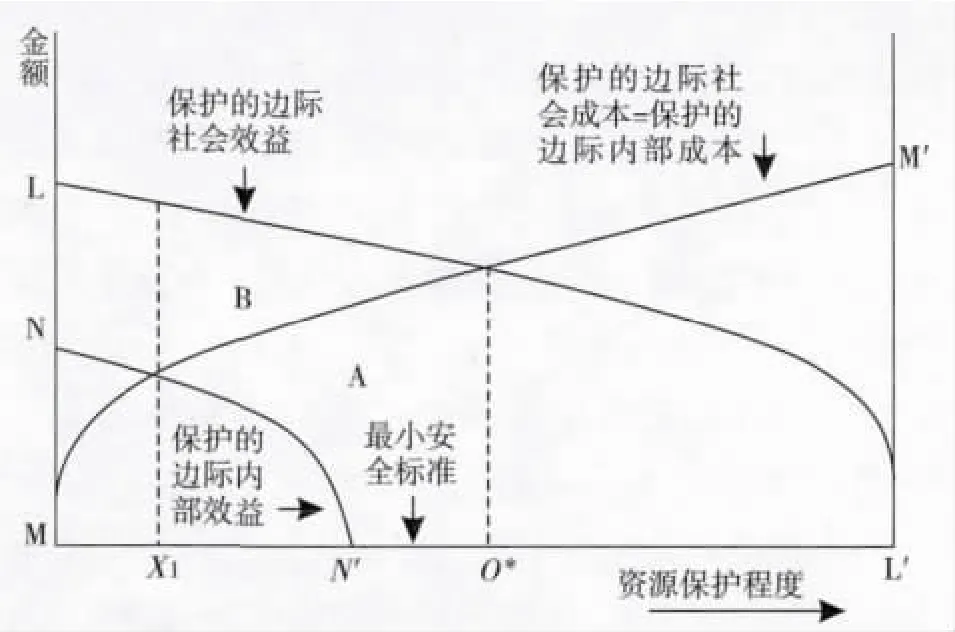

在SMS标准下,保护国家重点生态功能区内的生态环境会造成机会成本X的损失,因此,考虑最小安全标准的价值补偿就是对机会成本的补偿。如图1所示,AA表示每提高一单位的生态环境保护所增加的内部成本,也是生态环境保护对其所有者而言的机会成本,等于生态环境保护的边际社会成本;BB表示每提高一单位的生态环境保护带给所有者的内部效益,随着资源数量的增加而递减,当达到某一值后将保持不变。在P*点,保护的边际内部成本等于保护的边际内部效益,是资源所有者在无管制情况下、不考虑边际社会效益做出的最优决策;而在P″点,保护的边际效益最低且之后将维持不变,但保护的边际成本却不断增大,结合上述损失矩阵的分析,该点的资源数量应为生态安全阈值,即SMS标准[8]。此时,价值补偿标准为 P*与 P″间,AA与横轴之间的面积——机会成本。

图1 SMS标准下的生态阈值

2.国家重点生态功能区生态补偿的理论标准

最小安全标准下的价值补偿,保证了生态资源的安全储量。而国家重点生态功能区的价值补偿不仅涉及到因禁限规定造成的机会成本的补偿,还涉及到为了达到“SMS”所支出的生态建设成本的补偿。

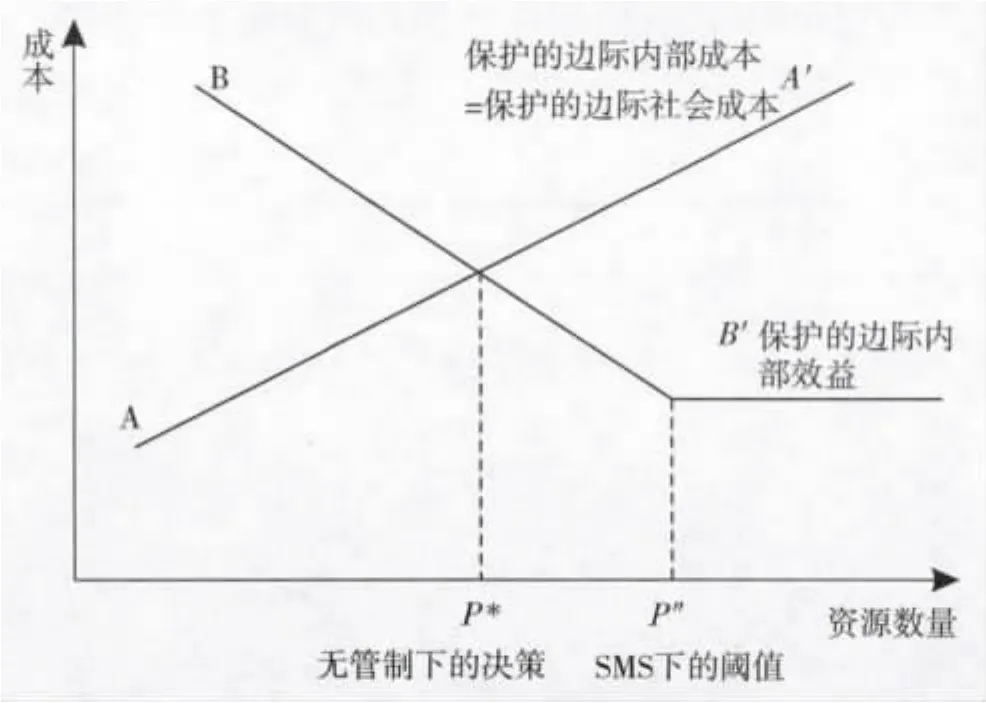

借鉴Fischel(1987)[9]的土地使用管制模型,建立满足最小安全标准要求的资源保护与补偿模型,对资源所有者的保护行为的边际社会收益与私人效益、边际社会成本与私人成本进行分析,从而得到国家重点生态功能区在其区内生态环境提供社会外部效益的情况下的生态补偿的理论标准。

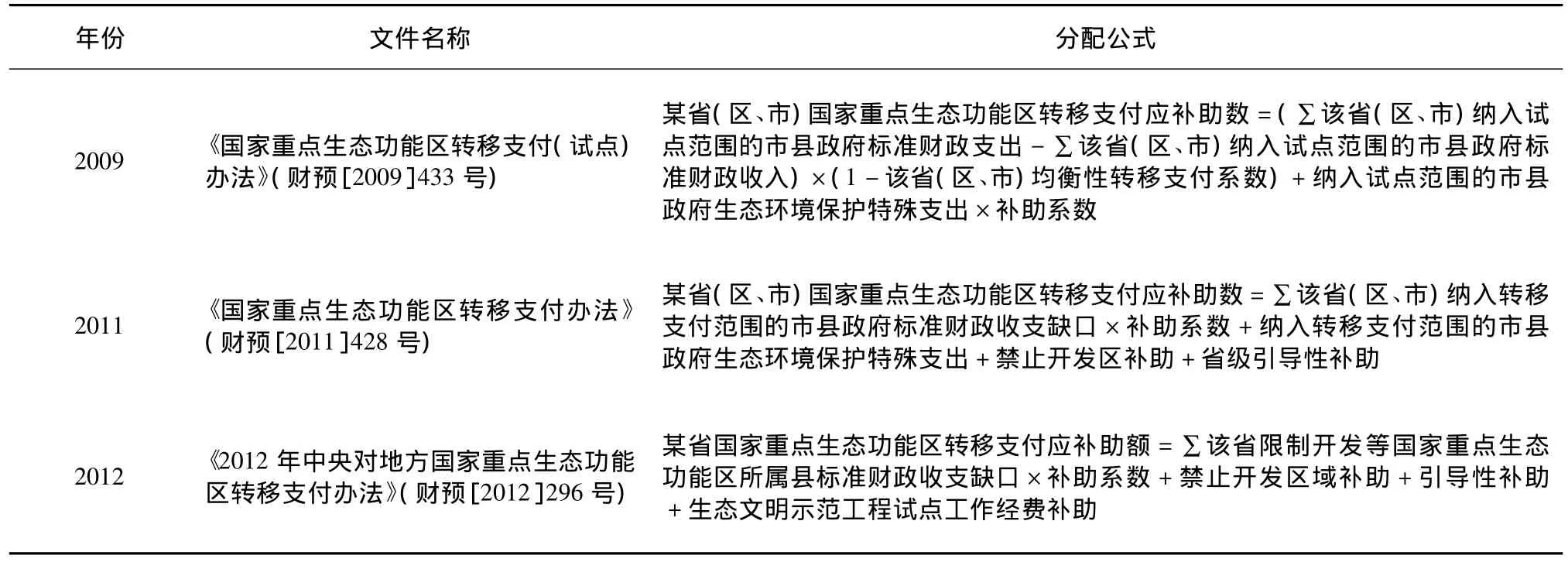

如图 2 所示[10]:LL、NN(同图 1 中 BB)、MM(同图1中AA)分别表示每提高一单位的资源保护程度而增加的边际社会效益、带给资源所有者的内部效益及增加的社会成本。按照供给需求理论,LL即社会对于资源保护的需求曲线,其与资源保护程度(横轴)之间的面积表示社会对于资源保护程度变化的意愿支付;MM即保护主体对资源保护的供给曲线,因此保护者边际内部成本等于资源保护的边际社会成本,其与资源保护程度(横轴)之间的面积表示保护主体由于资源保护程度变化所遭受的净损失,也是资源保护对保护主体而言的机会成本。图中,MM与NN的交点X1(同图1中P*)是资源所有人在没有管制的情况下、不考虑资源的边际社会效益所做出的决策,此时,边际内部效益等于边际内部成本,资源所有人利润最大化;LL与MM的交点O*表示社会最优的资源保护程度,是政策决定者的目标。

禁限规定的目标是使资源保护程度由X1到达效率点O*——既考虑区内资源最小安全标准的阈值、又满足边际社会成本与边际社会效益相等情况下的帕累托最优的点,按此要求,必须对资源所有者的净损失A——资源所有者为保护资源而牺牲的利益,也就是资源所有者的机会成本进行补偿;还要对资源所有者提供给社会的外部效益B——资源所有者为提供这些效益所付出的直接成本进行补偿。国家重点生态功能区的生态补偿,一方面要补偿由于生态保护行为而限制了该区发展权所导致的净损失,另一方面要补偿生态建设行为所导致的直接成本支出,兼备对保护与限制的补偿、对贡献的补偿两个原则,生态补偿的理论标准为机会成本与直接成本之和。

图2 资源保护与补偿模型

由此可见,要保护、修复国家重点生态功能区的生态环境,必须依据国家重点生态功能区生态补偿的理论标准,对因生态保护与建设带来的损失和投入的成本进行充分补偿,这是建立国家重点生态功能区生态保育激励约束机制的基础。

三、国家重点生态功能区转移支付的双重目标与生态补偿绩效低下的问题国家重点生态功能区转移支付是目前唯一的直

接针对国家重点生态功能区的生态环境保护和生态建设的补偿政策。但从《国家重点生态功能区转移支付(试点)办法》(2009)、《国家重点生态功能区转移支付办法》(2011)以及《2012年中央对地方国家重点生态功能区转移支付办法》的资金分配公式、资金使用、监督考核与激励机制等来看,该财政转移支付政策内含改善民生和保护环境的双重目标,实施过程存在“民生目标挤压环保目标”的问题。

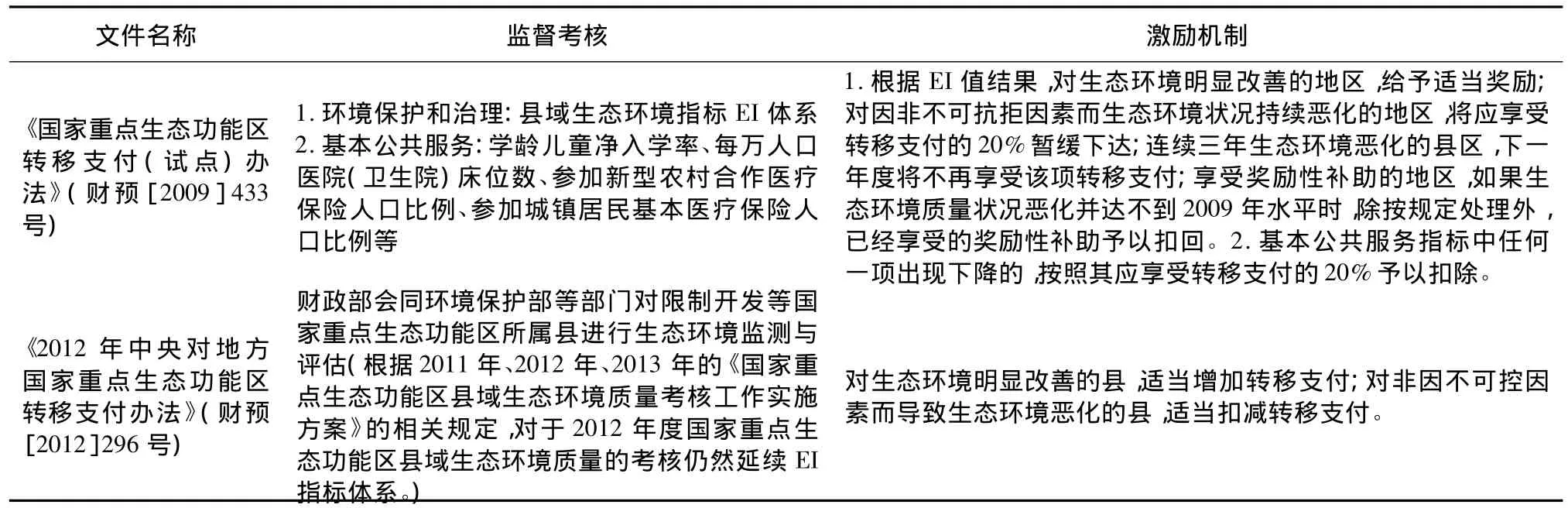

(一)国家重点生态功能区转移支付的资金分配公式存在问题历次的转移支付办法中的转移支付应补助额的计算公式在主要结构上都涉及“改善民生”和“保护环境”这两个目标。其中,公式因子“国家重点生态功能区所属县标准财政收支缺口”主要是对“改善民生”的体现;“纳入试点范围的市县政府生态环境保护特殊支出”、“禁止开发区域补助”、“引导性补助”“生态文明示范工程试点工作经费补助”等是对“保护环境”的体现,见表3。

国家重点生态功能区转移支付资金分配公式中,包括“国家重点生态功能区所属县标准财政收支缺口”、“纳入转移支付范围的市县政府生态环境保护特殊支出”、“禁止开发区域补助”、“引导性补助”“生态文明示范工程试点工作经费补助”等因子。首先,以“国家重点生态功能区所属县标准财政收支缺口”为分配公式的核心,其补助实质是地方的财政缺口,主要集中在教育、医疗、社保、城乡、农林水等一般公共服务上,是对改善民生的补助。“禁止开发区域补助”、“引导性补助”、“生态文明示范工程试点工作经费补助”在一定程度上体现了对限制发展造成的机会成本和生态环境保护投入的建设成本的补偿,但并不是计算公式的核心。

其次,虽然“国家重点生态功能区所属县标准财政收支缺口”反映该县当年的财政损失,但并不是全县发展权限制所造成的损失的充分体现,换句话说,它只是对机会成本的部分补偿。再次,虽然“禁止开发区域补助”、“引导性补助”在概念上也是机会成本的补偿,但其确定方法①“禁止开发区域补助”按照禁止开发区域的面积和个数等因素测算确定;“引导性补助”按照标准收支缺口给予适当补助。同样不能充分反映机会成本。最后,“生态文明示范工程试点工作经费补助”是对开展生态文明示范工程的补助,它可能与生态建设的直接成本有关,但生态文明示范工程试点不仅仅是生态建设,生态建设的直接成本也不仅仅是生态文明示范工程的投入,两者虽有交集但不完全重合。可见,国家重点生态功能区转移支付资金分配公式部分体现了国家重点生态功能区生态补偿的要求,总量上不能满足生态补偿的需要。

表3 国家重点生态功能区转移支付的分配公式

(二)国家重点生态功能区转移支付的资金使用规定存在的问题三次转移支付办法均将资金使用规定为“用于环境保护,以及涉及民生的基本公共服务领域”,但对其应在环境保护上用多少以及具体应用于哪些方面都没有做出规定。这导致国家重点生态功能区转移支付资金在实际使用中的“重民生轻环保”的问题。

以陕西省接受国家重点生态功能区转移支付补助的41个县为例,除去6个转移支付资金用途无法清晰界定的县外,剩余35个县2010和2011两年中将国家重点生态功能区转移支付资金完全用于环境保护的县有9个,占25.71%(以35个县为基数)。2010年,将国家重点生态功能区转移支付资金用于环境保护超过50%(除去两年均为100%的县)的有9个县、占25.71%,少于50%的有17个、占48.57%;2011年将国家重点生态功能区转移支付资金用于环境保护超过50%(除去100%)的有8个县、占22.86%,少于50%的有17个、占51.43%。

此外,财政部预算司2011年度国家重点生态功能区转移支付奖惩情况的通报[11],进一步证实了资金使用中的问题。2011年全国享有国家重点生态功能区转移支付的451个县中,生态环境质量明显改善的地区有32个,占7.1%;生态环境质量轻微改善的地区有26个,占5.76%;生态环境质量轻微变差的地区有12个,占2.66%;生态环境质量明显变差的地区有2个,占0.44%。也就是说,在评价EI①国家重点生态功能区转移支付办法中规定的、用以考核县域生态环境质量的指标体系。值变化的五种状态描述中,有379个县的生态环境质量基本不变,占比达84.04%,转移支付资金的使用没有实现生态环境保护和生态建设的目标。实际情况是,大多数享有国家重点生态功能区转移支付的县忽略对生态环境保护和生态建设的投入,转移支付资金主要用于社会保障、医疗卫生、教育、公共基础设施建设等方面,而用于森林保护、水土保持、污水治理等生态保护与建设项目的补助偏少,甚至超范围的使用于新农村建设、发放行政事业单位工资等。

(三)国家重点生态功能区转移支付的监督考核、激励机制及存在问题历年的国家重点生态功能区转移支付办法都对监督考核与激励机制作出明确规定,2009和2011年将国家重点生态功能区民生改善与环境保护作为考核对象和奖惩依据。其中,以EI指标体系评价环境保护与治理,以四个基本公共服务指标评价基本公共服务状况;并根据EI值与基本公共服务指标值的考核结果,实施奖惩措施,惩罚比例均为转移支付额的20%。2011年的办法与2009年相同,2012年有变化,见表4。

由表4可见,2009年与2011年的国家重点生态功能区转移支付办法,无论在监督考核,还是在激励机制中都围绕“改善民生”和“保护环境”的双重目标,而且从指标体系的安排和奖惩标准的设置上可以看出对两个目标的重视的同等性。但是,2012年的监督考核与激励机制做出了重大调整,仅仅针对生态环境质量而没有提及对基本公共服务项的考评与奖惩,这种调整释放出中央针对国家重点生态功能区转移支付实施中出现的“重民生轻环保”问题的纠偏信号。

表4 国家重点生态功能区转移支付规定的监督考核与激励机制

国家重点生态功能区转移支付绩效的上述重大变化,对资金分配公式、资金使用范围等提出了新的要求,需要按照新的转移支付的激励约束机制的要求进行调整,以消除政策目标与监督考核、激励机制不对称的内在矛盾。

四、提高国家重点生态功能区转移支付的生态补偿绩效的制度设计国家重点生态功能区转移支付的范围是《全国主体功能区规划》中规定的限制开发区和禁止开发区。这些区域的生态环境保护和生态建设关系到国家和地区的生态安全,是国土空间规划中的特殊区域,必须以保护生态环境和生态建设为最高目标。针对目前国家重点生态功能区转移支付制度“生态补偿绩效低下”的问题以及2012年国家重点生态功能区转移支付激励约束机制的重大调整,需对该制度的资金计算公式、使用去向、绩效考核与激励机制进行调整,以适应国家重点生态功能区转移支付激励约束机制的新要求。

(一)转移支付计算公式与生态补偿的理论标准相衔接根据前文对生态补偿理论标准的讨论,国家重点生态功能区转移支付应当以生态环境保护与生态建设为最高目标,国家重点生态功能区的生态补偿应该包含对发展权受损的补偿和对保护建设投入的补偿。因此,遵循受损补偿和贡献补偿两个原则的转移支付的资金计算公式才能体现生态补偿的理论标准的要求。

国家重点生态功能区的转移支付计算公式仍以“县域”为基本单位来计算资金数额,对“县域标准财政收支缺口”的补助改为对“县域发展损失的补偿”,即用(R0-R)*Nt+(S0-S)*Nf项代替,其中R0、R分别为参考地区①参考区可选为国家重点生态功能区所在省其他县域人均收入的平均水平。和国家重点生态功能区县域的城镇居民人均收入,S0、S分别为参考地区和国家重点生态功能区县域的农村居民人均收入,Nt、Nf分别为国家重点生态功能区县域的城镇与农村人口;“禁止开发区域补助”、“引导性补助”是补偿区域禁止开发或限制开发带来的损失,予以保留,但名称应改为“禁止开发区域补偿”、“引导性补偿”,直接体现生态补偿的目标;“生态文明示范工程试点工作经费补助”改为“国家重点生态功能区生态环境保护投入与生态建设贡献补偿”。在目前国家重点生态功能区水源涵养型、水土保持型、防风固沙型、生物多样性维护型等分类的基础上,按照禁止开发或限制开发的程度和不同类型的国家重点生态功能区的生态环境保护和生态建设要求,对其补偿标准进行计算,在计算公式中添加“生态功能类型特征补偿”因子,该项补偿可结合生态要素类型、禁限程度类型、地区实施生态保护难易程度等综合计算。综上所述,提高生态补偿绩效的计算公式如下:

某省国家重点生态功能区转移支付应补助额=∑[(R0-R)*Nt+(S0-S)*Nf]+禁止开发区域补偿+引导性补偿+国家重点生态功能区生态环境保护投入与生态建设贡献补偿+生态功能类型特征补偿

(二)对生态环境保护与生态建设主体的直接补偿目前国家重点生态功能区转移支付资金只要求“分配给指定的国家重点生态功能区所涉市县”,而没有提及生态保护与生态建设的实际主体——居民。这种针对地方财政收入的间接补偿,一方面,没有对区内生态保护与生态建设的主体形成有效地激励约束,使得生态保护与生态建设很难落到实处,难于实现可持续发展,并加剧了开发与保护的矛盾,引起社会不满;另一方面,补偿与主体的脱离,很可能导致资金挪用现象,加大地方政府与中央在获取更多的转移支付资金的博弈中的机会主义行为,不利于生态保护与生态建设目标的实现。

因此,在肯定当地政府为生态保护、生态建设所牺牲的发展机遇与所付出的成本投入外,应当直接肯定居民对国家重点生态功能区的贡献。国家重点生态功能区转移支付的资金流向应从对政府的间接补偿调整为对居民的直接补偿,根据居民由于生态环境保护损失的机会成本与由于生态建设损失的直接成本给予补偿。

(三)以生态补偿为目标完善监督考核与激励机制《2012年中央对地方国家重点生态功能区转移支付办法》已经将监督考核与激励机制的对象由生态环境指标EI体系和基本公共服务指标调整为单一的生态环境指标EI体系。根据EI指标体系对生态环境质量进行考评,并以EI值变化实施奖惩,有利于国家重点生态功能区转移支付制度的生态补偿绩效提高。民生指标的剔除,并不意味着对于改善民生的忽视,而是明确改善国家重点生态功能区民生的补助应转用其他方式进行。

此外,由于各国家重点生态功能区自然环境条件的差异,其进行生态环境保护的成本收益存在较大差异,某地区因生态环境恶劣投入了大量成本进行生态环境保护和建设,但生态环境质量并没有明显改善。因此,新的考核与激励约束机制应在对生态环境质量重视的基础上,纳入生态环境保护与生态建设投入增长率指标,结合EI值结果和生态环境保护与生态建设投入增长率结果,以实现激励机制的公平性与效率的兼容。

总之,对于国家重点生态功能区转移支付办法的改善,应本着从“重民生轻环保转为专项针对环保并提高生态补偿绩效”的路径,即生态补偿视角下的“从正负外部性补偿转为仅针对正外部性的补偿”。只有这样才能实现国家重点生态功能区“保障国家生态安全,人与自然和谐相处”的功能定位。参考文献:

[1]环保部.关于印发《国家重点生态功能保护区规划纲要》的通知(环发[2007]165号)[EB/OL].http://www.zhb.gov.cn/gkml/zj/wj/200910/t20091022_172483.htm,2007-10-31.

[2]环保部.关于印发《国家重点生态功能区保护和建设规划编制技术导则》的通知(环办[2009]89号)[EB/OL].http://www.zhb.gov.cn/gkml/hbb/bgt/201004/t20100409_188004.htm,2009 -07 -09.

[3]国务院.关于印发《全国主体功能区规划》的通知(国发[2010]46 号)[EB/OL].http://www.gov.cn/zwgk/2011-06/08/content_1879180.htm,2010-12-21.

[4]Ciriacy-Wantrup S V.Resource conservation:economics and policies[M].Berkeley:University of California Press,1968.

[5]Bishop R C.Endangered species and uncertainty:the economics of a safe minimum standard[J].American Journal of Agricultural Economics,1978,60:10 -18.

[6]Toman M A.The difficulty in definling sustainability[A].Darmstadter J.Global development and the enviroment:Perspectives on sustainability,resources for the future[C].RFF Press,1992.

[7〛 Tom M.Crowards.Addressing uncertainty in project evaluation:the costs and benefits of safe minimum standards[R].CSERGE Working Paper,1996.

[8]Castle E N,Berrens R P.Endangered species,economic analysis,and the safe minimum standard[J].Northwest Environmental Journal,1993,9:108 -130.

[9]Fischel W A.The economics of zoning laws:A property rights approach to American land use controls[M].Baltimore:The Johns Hopkins University Press,1987.

[10]李国平,李潇,萧代基.生态补偿的理论标准与测算方法探讨[J].经济学家,2013(2):42-49.

[11]财政部.关于2012年国家重点生态功能区转移支付奖惩情况的通报[EB/OL].http://www.mof.gov.cn/pub/yusuansi/zhengwuxinxi/gongzuodongtai/201209/t20120903_680243.html,2012 -8 -28.

Ecological Compensation Effect of National Key Ecological Function Areas Transfer Payment Policy

LI Guo-ping ,LI Xiao ,WANG Hai-zhou(School of Economics and Finance,Xian Jiaotong University,Xian 710061,China)

The environmental protection and the ecological construction of National Key Ecological Function Area are crucial to the ecological security of Chinas macro-region and micro-region.The government has developed a series of prohibited and restricted policies for the development and construction of these regions and the National Key Ecological Function Areas transfer payment policy for these regions has been built.Based on the cost-benefit analysis and the standard of minimum safety,we can obtain National Key Ecological Function Areas theoretical standard of eco-compensation.Using this theoretical standard,we study the income distribution standard,computational formula,the use of funds,assessment,incentive and restraint of National Key Ecological Function Areas transfer payment policy.This paper finds that the low performance of eco-compensation of National Key Ecological Function Area is closely related to the National Key Ecological Function Areas transfer payment policy.

National Key Ecological Function Area;Transfer Payment;Performance of Ecological Compensation;Standard of Minimum Safety

A

1002-2848-2013(05)-0058-07

2013-04-10

国家社科基金重大项目(12&ZD072)

李国平(1955-),女,四川省宜宾市人,西安交通大学教授、博士生导师,研究方向:区域可持续发展;李潇(1988-),女,陕西省咸阳市人,西安交通大学博士研究生,研究方向:区域可持续发展;汪海洲(1967-),甘肃省民勤县人,西安交通大学博士研究生,研究方向:区域可持续发展。

责任编辑、校对:李再扬