杨淑华,朱彦振

(1.南京审计学院经济学院,江苏南京 210036 2.南京政治学院马克思主义理论系,江苏南京 210003)

中国绕过“中等收入陷阱”的路径分析——基于经济发展驱动力视角

杨淑华1,朱彦振2

(1.南京审计学院经济学院,江苏南京 210036 2.南京政治学院马克思主义理论系,江苏南京 210003)

中国已经进入中等偏上收入国家的行列。根据世界经验,这一阶段是经济社会矛盾突显的时期。中国能否绕过“中等收入陷阱”,关键取决于经济发展是否具有强劲的驱动力。本文将从经济发展的内在动力、外在引力和外在推动力的视角,分析拉美国家陷入“中等收入陷阱”的原因以及我国面临的风险和绕过“中等收入陷阱”的路径。

中等收入陷阱;经济发展;驱动力;路径

一、引 言改革开放以来,中国保持三十多年年均9%以上的高速增长。2012年,我国国民生产总值达到519322亿元,居世界第二位,按当年人民币汇率计算人均国民生产总值(GDP)已突破6000美元。按照世界银行标准,我国属于中等偏上收入国家,根据世界经验,这一阶段是经济社会矛盾突显的时期。中国经济增长与宏观稳定课题组在总结发达国家、不发达国家以及若干新兴经济体经济发展史并进行理论分析基础上,指出当一个国家经济达到中等收入水平以后,由于经济自身难以克服、发展战略失误或受外部冲击,经济特别容易陷入长期停滞,是经济发展最容易陷入困境的一个阶段。未来十几年,尤其是“十二五”期间,是中国经济避免掉进“中等收入陷阱”,实现经济稳定、健康、协调发展的关键时期。

“中等收入陷阱”(Middle income trap)是2006年世界银行在其《东亚经济发展报告》中首次提出的一个概念,即当一国或地区人均GDP达到3000美元以后,经济就难以继续高增长,人均GDP就会长期徘徊在3000-5000美元之间,很难突破10000美元的上限。学界和媒体经常用人均3000—10000美元来概括这一陷阱。

最新关于发展中国家(地区)增长表现的研究表明,在战后仅有13个国家与地区连续25年实现经济7%以上增长①李月,周密.跨越中等收入陷阱研究的文献综述[J],经济理论与经济管理,2012,64(9):64-72.,如博茨瓦纳、巴西、中国、中国香港、印尼、日本、韩国、马来西亚、马耳他、阿曼、新加坡、中国台湾和泰国。而大多数国家在进入中等收入水平阶段后,增长速度会出现显着下降,例如拉丁美洲和中东地区就是两个典型的例子,像阿根廷、智利、乌拉圭、墨西哥、巴西、哥伦比亚、马拉西亚、叙利亚等,数十年来,他们都未能跳出这个陷阱。

那么,这些国家或地区的经济运行出现了哪些变化?导致了怎样的发展瓶颈?为什么会陷入经济的停滞呢?中国会不会掉进陷阱?“中等收入陷阱”是不是具有必然性?中国能否绕过中等收入陷阱?

本文在综述已有研究文献的基础上,从经济发展驱动力的视角,探讨拉美国家陷入“中等收入陷阱”的动力缺失以及我国面临的风险和绕过“中等收入陷阱”的路径选择。

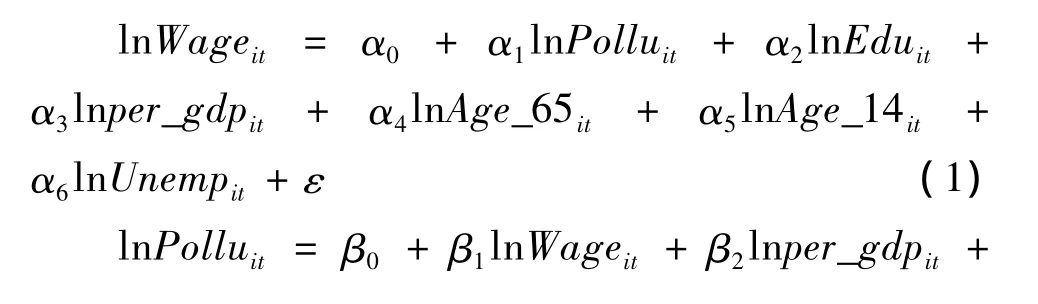

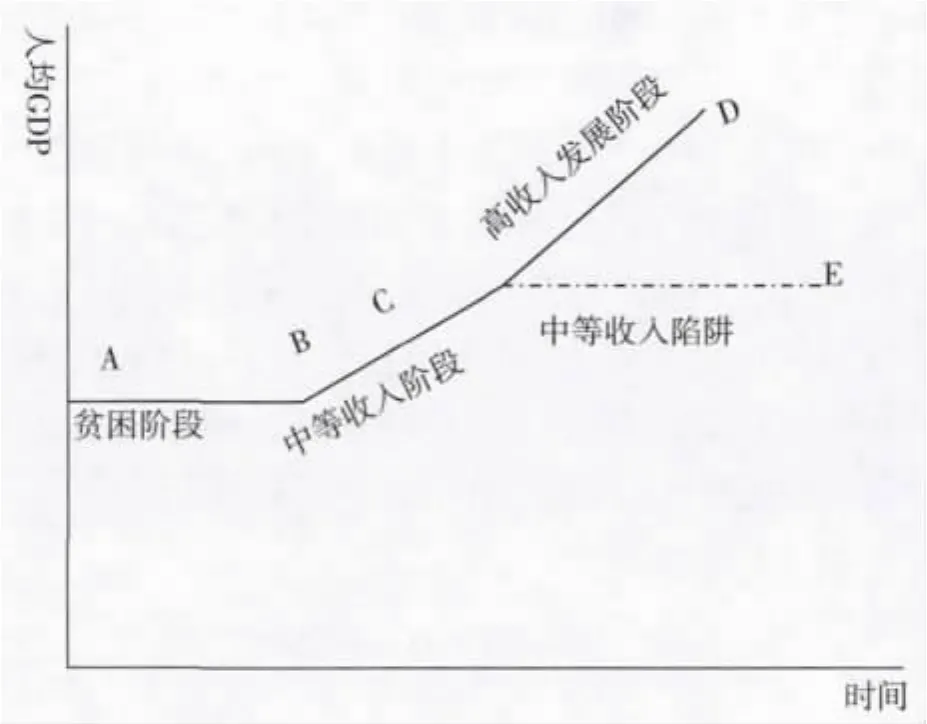

对于中等收入陷阱问题的研究,国内外经济学家及其学者有很多建树,如日本经济学家トうン教授,将经济发展阶段与市场经济的发展过程结合起来,将经济发展划分三个阶段。(见图1)经济发展阶段划分:

图1 经济发展的不同阶段

图1中纵轴代表经济发展水平,用人均GDP来衡量,横轴表示时间(图中文字作者加注),AB:是传统社会,贫困的恶性循环,BC:经济发展的初期阶段,市场经济初步形成,脱离了贫困陷阱。CD:经济快速持续发展,向高收入国家迈进。CE:未能实现经济持续发展,经济进入停滞或低速阶段。C点是经济运行内部出现阶段性转折点。总结世界各国经验,C点以后,大致表现为两条不同的发展路径。第一条是CD部分,即向高收入国家迈进;另一条则是CE部分,表现为经济的停滞[1]。迄今为止,全球人口2000万以上的国家中,成功迈向发达国家或高收入国家的仅有十几个,C点以后经济低迷或停滞的国家相当多。科利尔(Coller)指出,全球最低生活水平的10亿人大都处在这样的国家中①李月,周密.跨越中等收入陷阱研究的文献综述[J].经济理论与经济管理,2012,64(9):64-72.。

刘易斯(Lewis)指出,该阶段最重要的特征是劳动力由过剩转为短缺,使得原本依靠劳动力资源而进行生产劳动密集型产品的粗放式发展方式不能继续,克服这一转变是成功跨越的关键[2]。哈默德(Hamed etal)、可瓦斯奇(Kovacic)等经济学家站在全球化视角指出,中等收入阶段发生的重大转变使这些国家遭遇了低端价格与高端科技双重竞争力的困境,克服陷阱的关键是经济应向以知识为中心的创新发展转变[3-4]。库茨涅茨(Kovacic)等则认为,扭转收入分配不均的状况是该阶段经济成功转型的关键[5]。诺斯(North)提出,制度因素是经济发展的关键,一种能够对个人提供有效激励的制度是保证经济增长的决定性因素[6]。

近年来随着中国经济社会的发展,“中等收入陷阱”问题逐渐成为我国学者关注的热点。如成思危提出,要实现经济稳定健康发展,出口、投资、消费三驾马车拉动经济增长的顺序应调整,消费要提到第一位[7]。刘伟认为,转变发展方式是突破“中等收入陷阱”的关键[8]。李扬提出,要想规避“中等收入陷阱”,必须改变宏观调控体系,如物价问题和就业问题必须给予足够的关注,否则也会导致社会动荡[9]。张卓元认为,转方式、调结构是避开“中等收入陷阱”的正确选择[10]。马晓河从结构转型的角度分析了跨越“中等收入陷阱”的国际经验教训和中国面临的挑战,提出中国要想避免“中等收入陷阱”必须调整发展战略[11]。刘方成、李振明认为,收入分配和贫富差距拉大是导致“中等收入陷阱”的根本要害所在[12]。

梳理国内外相关文献发现,现有文献大多集中在从经济结构转换、经济增长方式、人口红利、收入分配和制度机制层面等对中等收入陷阱的形成原因和解决机制进行探讨,还未见从经济发展驱动力视角对绕过中等收入陷阱进行研究。本人认为,各个国家的具体情况不同,其原因也各不相同,但陷入“中等收入陷阱”和经济发展驱动力紧密相关。

二、“中等收入陷阱”与经济发展的驱动力众所周知,任何社会经济发展都有其最基本的经济驱动力。所谓经济发展的驱动力是指社会经济赖以运动、发展、变化的推动力量。从理论上根据经济增长条件趋同假说,发展是诸多条件或因素共同作用的结果,如投资、人力资本积累、政府职能、基础设施状况、体制和政策环境等等。而这些要素作用的发挥要依靠经济发展的驱动力去实现。它决定和制约人们经济活动的内容和活动发展的方向。经济发展的驱动力包括三个方面:一是经济发展的内在驱动力;二是经济发展的外在引力,三是经济发展的外在推动力。经济发展是一个现实的物质变换过程,是内在驱动力、外在引力和外在推动力共同作用的结果[13]。

在市场经济条件下,经济发展的内在驱动力来自于市场经济主体对各自经济利益的追逐。从厂商的成本收益看,效益的提高取决于两个方面,一是生产成本能否有效降低;二是收入能否有效增加。从外在引力来看,在企业成本一定时,企业盈利的大小取决于社会对企业产品的有效需求,包括内需和外需两个方面。如市场需求旺盛,在市场经济中,厂商能够获得较好的效益,企业发展动力强劲。经济发展的外在推动力包括技术进步、市场竞争和体制及政策的激励与约束。其中技术进步是一国经济长期、稳定增长的最重要的推动力量。在技术进步、市场竞争环境好、体制和政策激励及约束力大的条件下,企业在利益诱惑与竞争的压力下,必然会促使企业不断改进技术,加强管理,提高资源的利用效率,促进经济社会的发展。

从上述经济发展驱动力原理,观察陷入“中等收入陷阱”国家的经济发展,可以看出:

第一,内在动力缺失,对外部世界过度依赖是陷入“中等收入陷阱”的根本原因。大多数发展中国家或地区的经济起飞即最初的经济增长,都是依靠在短期内增加投入和产出来实现的,尤其是那些石油、天然气、矿产、农产品等自然丰富的经济体,资源立国的要素驱动特点十分突出,甚至到了资源严重依赖程度,如资金、技术、人才、市场等。但是,劳动力和资源的供给是有限的,当劳动力和资源供给短缺时,企业效益下降,债务增加,企业发展动力不足。如一些拉美国家从20世纪70年代末起,就一直处于债务危机的阴影中。资料显示,不少拉美国家,平均偿债率多年都在20%以上①郑秉文.“中等收入陷阱”与中国发展道路——基于国际经验教训的视角[J].社会主要经济理论与实践,2011,40(5):40-50.。尤其是当经济发展到一定程度时,这些国家又没有及时地对自身经济发展加以调整,当遇到外部世界的动荡和风险时,往往会严重影响本国经济发展。

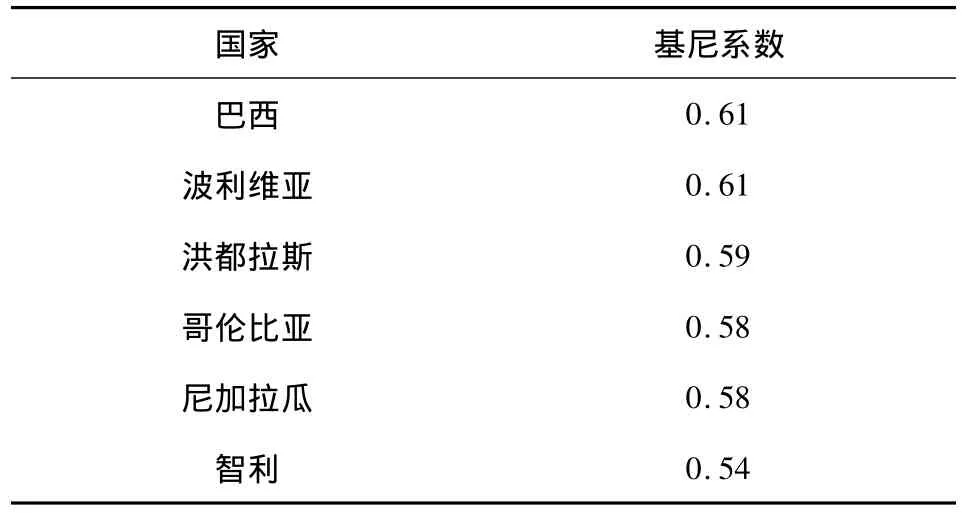

第二,经济发展的外在引力不足,是陷入“中等收入陷阱”的另一原因。消费拉动不足是长期陷入“中等收入陷阱”国家的基本特征,即内需和外需长期滞后。社会生产是以需求为导向和引掣的,国内外市场的大小决定了生产的规模和经济增长的速度。而国内外市场的大小又决定于居民的购买能力和收入水平。而这些国家长期存在收入分配两极分化,贫富差距不断扩大,财富不断向富人集中,使得消费倾向很高的中低收入阶层收入水平低,购买能力难以提高,导致国内消费市场不足,经济增长受到了限制,同时社会也不稳定。拉丁美洲是世界上收入水平差距最大的地区,最富有20%的人口平均收入是最穷20%人口平均收入的20倍。美洲开发银行的一项研究报告称:30%的拉美地区贫困人口只拥有国民收入的7.5%,而占人口10%的富人则拥有国民收入的40%。用基尼系数来衡量,拉丁美洲各国的基尼系数都在0.45%以上,其中阿根廷0.53,智利 0.54,巴西和波利维亚高达0.61(见表1)。远远超出0.4的国际警戒线,也远超欧洲0.25-0.3和亚洲0.31-0.44的平均系数②刘方成,李振明.跨越“中等收入陷阱”,促进收入可持续增长[J].社会主义经济理论与实践,2011,83(3):83-85.。

表1 拉美国家的收入分配情况

第三,技术和制度创新能力不足,经济发展缺乏强劲的推动力。罗默模型把技术进步内生化,视知识为独立的生产要素,认为知识有很强的正外部性和非竞争性,得出“一些国家之所以长期处于低水平的增长路径上,就是对知识生产部门的投资不足,技术进步率太低”的结论。如巴西等一些国家,由于国内储蓄率和投资率低,工业化主要是依靠外国的资本和技术支持的,这使得一方面工业自主创新能力不强,缺乏产业核心竞争力,另一方面大量举债,使国家背上了沉重的外债包袱。

同时,制度是经济增长的重要推手。如果制度出现问题就不能制定出适合经济发展的政策。例如,阿根廷资源丰富,市场规模较大,而且初等和高等教育等领域在拉美名列前茅,甚至在世界各国中都处于中上游,但由于制度的弊端,导致经济发展长期滞后,陷入“中等收入陷阱”不能自拔。据世界排名,阿根廷在制度层面上的十几个子项目竞争力在全球139个经济体中均排在130名之后。又如,由于希腊财政政策的失误导致其发生主权债务危机,其竞争力排名从2006-2007年的第61位下降到2010-2011年的83位,经济增长受到严重打击①郑秉文.“中等收入陷阱”与中国发展道路——基于国际经验教训的视角[J].社会主要经济理论与实践,2011,40(5):40-50.。

三、我国面临“中等收入陷阱”的风险目前中国正面临从中等收入国家向高收入国家迈进。中国作为发展中大国,同样面临着中等收入陷阱的风险和挑战。这主要表现在:

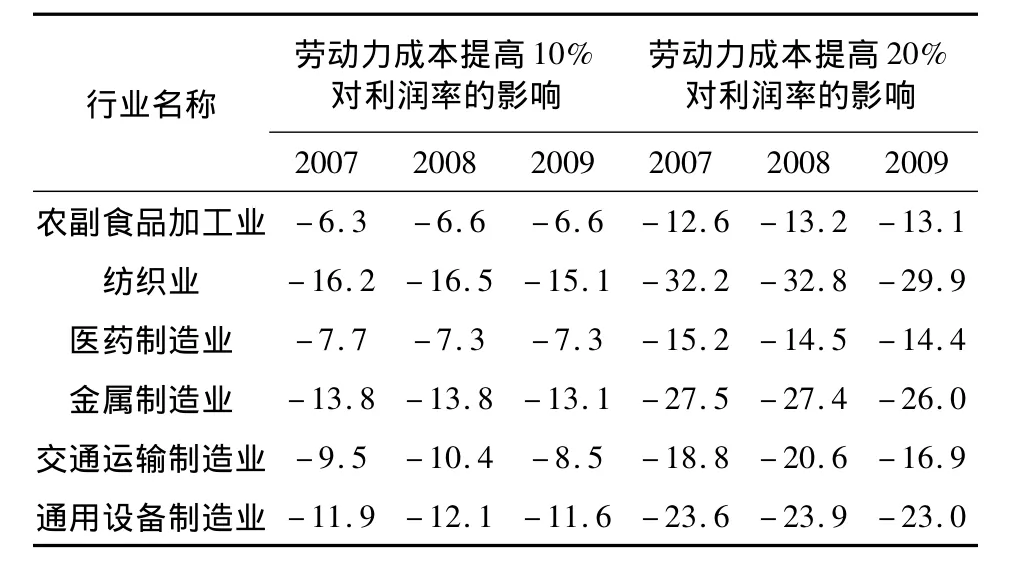

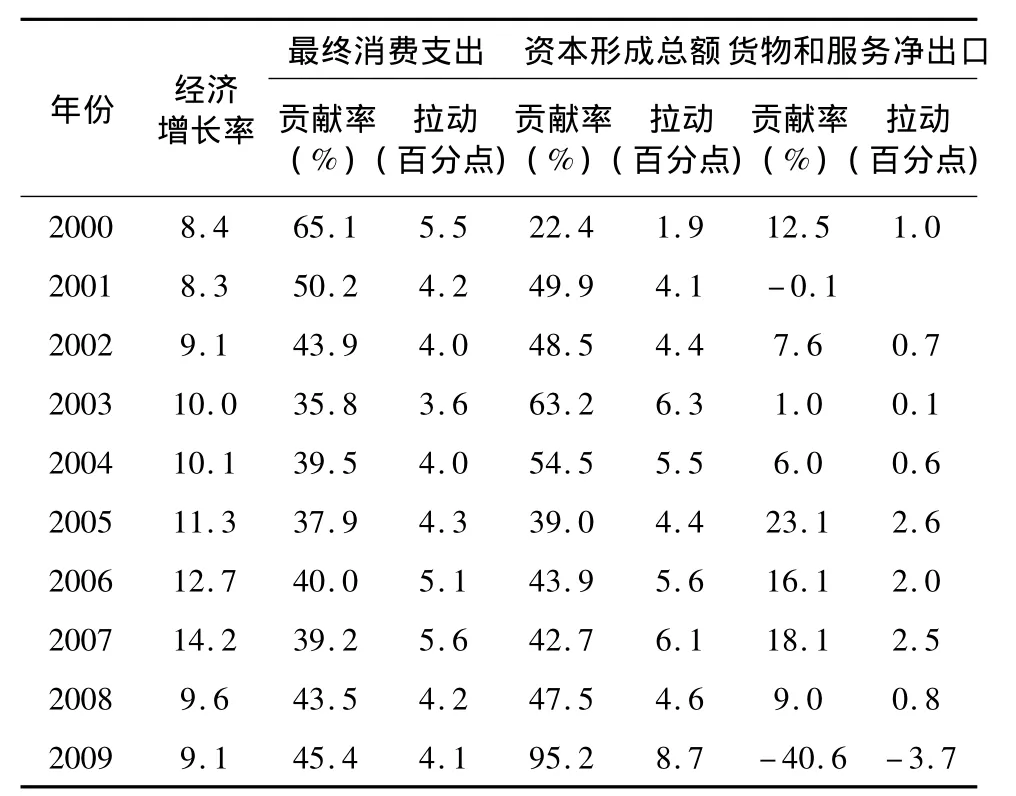

1.劳动力及生产要素价格上升,弱化了经济发展的内在动力。中国经济已实现了从低收入国家向中等收入国家的转型。2008年我国人均GDP首次超过3000美元,就已进入中等偏上收入国家的行列。2010年我国人均国内生产总值达到4382美元,2011年我国人均国内生产总值达到5500美元。在低收入阶段,我国利用劳动力富裕、工资成本低的优势,积极引进外资,以出口为导向,大力发展劳动密集型产业,实现了经济的快速发展。但进入中等收入发展阶段,中国经济的要素禀赋结构发生了重大变化,要素相对价格体系也随之调整。一是劳动力成本提高,逐渐弱化中国在劳动密集型制造业上的比较优势和国际竞争力。一项企业调查显示,劳动力成本提高20%,对那些竞争性行业的企业来说,因行业的劳动力成本占比不同,分别降低企业利润水平从20%-65%不等②李慧勇,孟祥娟.劳动力成本上涨将改变企业利润格局—劳动力成本与通胀、企业利润的比较研究,专题研究(SWS Research)[p],2010-07-01.。二是生产资料要素价格上升,经济增长的资源环境约束明显增强,使得企业生产成本增加,利润减少,尤其是中小企业生产经营困难。因此,劳动力成本及价格的上涨对经济总量的增长,经济结构的调整以及物价控制等方面都有深远的影响,对我国多年来依靠丰富廉价的劳动力及其资源发展的经济模式构成挑战(见表2)。2.消费拉动不足是制约我国经济发展的一大软肋,使我国经济发展外在引力不够。我国消费需求不足主要体现在内需和外需不足。一是在内需结构中,投资需求和消费结构失衡,经济增长主要是靠投资需求拉动。改革开放以来,我国年均固定资产投资需求增长率保持在13.5%以上,2003年以来更是从未低于24%,有些年份甚至超过30%。根据世界经济发展测算,若内需拉动经济增长10个百分点,其中7个百分点左右是消费需求拉动的,投资需求拉动只占3个百分点左右③刘伟.突破“中等收入陷阱”的关键在于转变发展方式[J],新华文摘,2011,48(10):48-53.。而我国恰好相反,2009年8.7个百分点是由投资需求拉动的,消费需求拉动所占比例由2000年的5.5%下降到2009年的4.1%,呈下降趋势(见表3)。

表2 劳动力成本变动对企业利润率的影响

表3 2000年以来消费、投资和净出口对经济增长的拉动作用

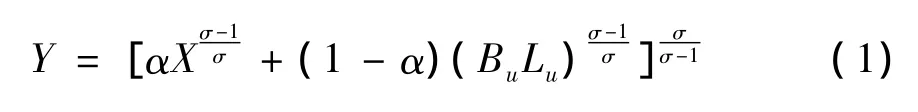

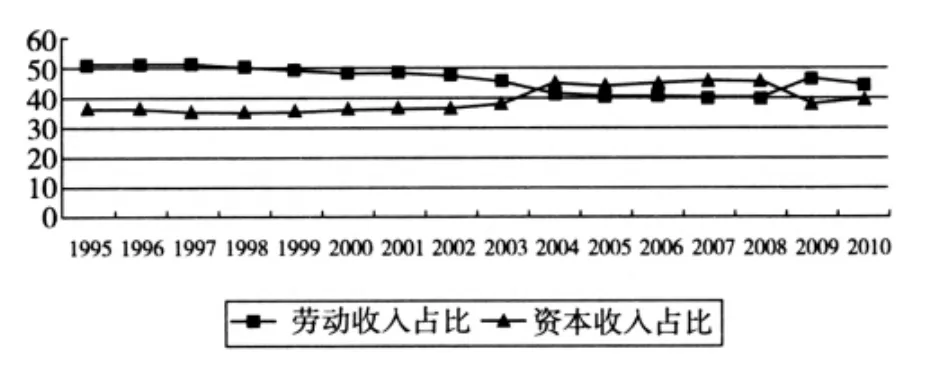

我国国民收入分配结构扭曲和收入分配分化是影响内需不足的根源。一方面在政府、企业、居民三大收入主体结构中,国民收入在不断向政府和企业倾斜,而城乡居民在国民收入分配中的比重连续下降。在1995—2008年间,考虑到非预算收入,政府在国民收入初次分配和再分配中比重由25.2%上升到31.9%,企业所占比重由8.9%上升到13.3%,而居民所占比重从65.9%下降到54.8%,2008年后这种向政府和企业倾斜的格局没有改变。近10年居民收入在国民入中所占比重大体上下降了10个百分点左右,严重影响了居民消费需求的增长①刘伟.突破“中等收入陷阱”的关键在于转变发展方式[J].新华文摘,2011,48(10):48-53.。另一方面,居民收入差距扩大,基尼系数从1997年以后,除个别年份(1999年)外,均超过0.40,进入新世纪以来,多年均超过0.45,2009 年达到0.47,显着超过国际公认的警戒线之上②阮加,阮敬科.收入分配问题现状、原因及对策探讨[J].经济学动态,2011,59(2):59-62.。收入差距过大本身就意味着社会消费倾向降低,导致内需不足。

二是外需结构失衡。出口需求是影响我国经济发展的重要方面。据测算,现阶段我国出口需求增长10个百分点,大体拉动GDP增长1个百分点,在2003年—2007年我国年均出口需求增长率在26%左右,大体每年拉动GDP增长2—6个百分点。近年来,受金融危机影响,我国出口需求大幅度下滑,2009年我国出口需求增长率为-17%左右,相应拉动经济增率为-1.7个百分点。使我国经济增长发生4—3个百分点的波动③蔡昉.“中等收入陷阱”的理论、经验与针对性[J].经济学动态,2011,4(12):4-9.。

3.我国经济发展外在驱动力不强。一是技术进步还没有成为我国经济发展的主导力量。在高收入发达国家的经济增长中技术创新的贡献率达70%,而中国的技术创新贡献率还不到40%。根据中国现代化战略研究课题组和中国科学院中国现代化研究中心2010年的数据,R&D投入占GDP比率,中国只相当于发达国家的56%,而世界平均水平61%;每万人拥有 R&D人员数,只相当于发达国家的23%,而世界平均水平77%;每百万人拥有的专利数,只相当于发达国家的15%,而世界平均水平76%;从教育水平上看,30岁人口的平均受教育年限,中国只相当于美国的65%和日本的67%④中国现代化战略研究课题组,中国科学院中国现代化研究中心.中国现代化报告2010——世界现代化概览[M],北京:北京大学出版社,2010.。二是体制性矛盾较为突出。这主要表现在,在经济治理上,由于政府对部分行业的高度控制,由此带来的寻租行为、垄断利润以及腐败现象等,加剧了收入阶层的分化,限制了市场的竞争,使经济发展缺乏外在的压力。三是政策的激励和约束不到位。如我国的财税政策,针对劳动收入的税收太高,直接导致了劳动收入占GDP比重下降,据统计,这一比重从1993年的62%降到了2005年的42%⑤李稻葵.论改革和中国经济崛起对经济学的贡献[J].经济学动态,2011,12(2):12-17.。税收挤占劳动收入的另一个表现就是针对工资收入征收的个人所得税,起征点尽管有所提高,但依然偏低,而且没有考虑到劳动者的家庭负担。

四、我国绕过“中等收入陷阱”的路径选择1.强化经济发展的内在动力。随着工业化进程速度加快,对资源需求增加,劳动力和资源价格上升,这是市场经济的普遍规律,在这一规律作用下,如何强化企业发展的内在动力,笔者认为,一是应当降低企业缴纳的各种税费,尤其是要大幅度降低微型企业的税收,降低了税费就相当于降低了企业的成本,企业能够在生产资料价格提高的情况下维持其原价格,有利于稳定物价,又能够激发企业发展的动力,促进经济发展。二是降低企业的注册门槛,鼓励各种创业活动,降低交易成本,尤其是应降低行政性收费标准,免去可以免去的各种收费。三是降低物流成本。降低物流成本有助于降低企业的生产和销售成本,也有利于控制物价。我国目前物流成本很高,据统计,2011年上半年我国物流成本占GDP的18%,同比提高0.1%个百分点。其中很大比例是由于高速公路的垄断性收费(过路费、过桥费)使得物流成本居高不下⑥中国物流与采购联合会:2011年上半年物流运行情况分析.。因此,要降低高速公路收费标准,如果把物流成本降低10%,就会使我国的总成本降低至少1.8个百分点,反映在价格上,那就意味着通货膨胀率下降至少1.8个百分点⑦苏剑,叶淏尹,房誉.2012年中国宏观经济形势和政策[J].经济学动态,2012,21(2):21—27.。

2.提升经济发展的外在引力,扩大“双需”。扩大内需特别是消费需求是我国经济长期平稳较快发展的根本立足点,扩大居民消费关键要在提高消费能力上下功夫,而提高消费能力,除了稳定消费预期、增强消费意愿、改善消费环境,还必须解决好政府、企业和居民三者之间的分配关系,加快构建扩大消费的长效机制,大力调整收入分配格局,增加中低收入者收入,不断提高消费对经济增长的拉动力。首先,要加快推进分配制度改革,在初次分配中要逐步提高劳动收入的份额。在再分配中份额应向居民倾斜,这是增加居民可支配收入和提高居民消费能力的根本途径。改变收入分配过分向国家集中、向垄断行业集中、向资方集中的不合理分配格局。其次,要大幅度提高农民的收入。农村是我国广阔的消费市场,农民收入增加了,不仅缩小了城乡差距,也会大大拉动国内需求。同时,随着社会经济的发展,逐步提高居民个人所得税征收的起点,变个人征收为家庭征收,这样更具有公平性和合理性。最后,要扩大外需,引导加工贸易向产业链高端延伸;鼓励企业到海外建立加工组装基地,境外分销;培育一批具有国际竞争力的跨国公司集团,巩固美日欧传统市场,开拓新兴市场,创造参与国际合作与竞争的新优势。

3.增强经济发展的外在推动力。第一,要鼓励企业技术创新。通过技术创新提升单位劳动和资本的产出水平,使企业用较少的投入获得较多的产出,使经济增长的路径由依赖“高投入、高产出、高消耗”向低投入、低消耗、高产出转变。第二,加大对技术创新和生产转型企业的政策支持力度,对那些自主创新、技术改进、节能节材产品的生产和保护生态环境企业给予财政支撑和税收优惠,对绿色环保的微型企业通过减免税收和银行贷款等扶持发展,从根本上减少环境污染,真正实现经济发展方式的转变。第三,技术创新教育是关键,教育和科技在现代化建设中具有基础性、先导性、全局性作用,文化是民族的血脉和人民的精神家园,必须放在更加重要的战略位置。在资源配置上,特别是在财政支出上必须保证教育经费的优先权,在全面实现义务教育普及目标的基础上,积极推进普及高中教育,全面提升劳动者素质和技能,变人口压力为人力资源优势。第四,加快体制改革,完善市场竞争机制,克服垄断,加大力度解决寻租行为和社会腐败现象。

总之,中等收入陷阱既是一个理论问题,更是一个现实问题。整体来看,中等收入陷阱并不具有必然性,不是所有中等发展中国家都会经历的特定阶段。对于中国这样的一个发展中大国,在进入中等收入阶段后,除了具有其他国家表现的共性问题,还有一些特殊性问题。如在一些西部不发达地区,依然经历着低收入陷阱的困扰,不同地区所处的经济发展阶段亦存在较大差异,使问题变得更加复杂。因此,要绕开“中等收入陷阱”,还必须借鉴国外经验,从中国国情出发,树立中国精神,运用中国力量,开辟中国道路,实现中国梦。

[1]トうンべトナム经济发展论—中所得国の民と新たなドィモィ[M].东京:劲草书房,2010.

[2]Lewis W.Economic development with unlimited supplies of labour[M].London:Oxford University Press,1954.

[3]Vares H,Parvandi Y,Ghasemi R,Abdullahi B.Transition from an efficiency driven economy to innovation driven:A secondary analysis of countries global competitiveness[J].European Journal of Economics,2011,31:123.

[4]Kovacic A.Benchmarking the Slovenian competitiveness by system of indicators[J].Benchmarking:An International Journal,2007,14(5):553 -574.

[5]Kuznets S.Economic growth and income inequality[J].The American Economics Rrview,1955,45(1):1 -28.

[6]North D C.Institutions,institutional change and economic performance[M].Cambridge:Cambridge University Press,1990.

[7]成思危.转变经济发展方式,规避“中等收入陷阱”[J].拉丁美洲研究,2011,33(3):3 -5.

[8]刘伟.突破“中等收入陷阱”的关键在于转变发展方式[J].新华文摘,2011,48(10):48 -53.

[9]李扬.借鉴国际经验,应对“中等收入陷阱”的挑战[J].拉丁美洲研究 2011,33(3):5 -6.

[10]张卓元.转方式、调结构是避开“中等收入陷阱”的正确选择[J].新华文摘,2011,22(13):22 -24.

[11]马晓河.迈过“中等收入陷阱”的结构转型[J].社会主义经济理论与实践,2011,19(7):19-28.

[12]刘方成,李振明.跨越“中等收入陷阱”,促进收入可持续增长[J].社会主义经济理论与实践,2011,83(3):83-85.

[13]杨淑华.发展方式转变的路径分析—基于经济驱动力视角[J].经济学动态,2009,30(3):30-33.

The Route Analysis on Chinas Having Gone Round“Middle Income Trap”——Based on the Perspective of Driving Power on Economic Development

YANG Shu-hua1,ZHU Yan-zhen2(1.School of Economics,Nanjing Audit Institute,Nanjing 210036,China;2.Marxism Theory Department,Nanjing Politics Institute of PLA,Nanjing 210003,China)

China has already entered the rank of the slightly upper middle income countries.Based on world experience ,this stage is a period that has outstanding economic and social contradictions.Whether Chi-na can go round“the middle income trap”depends on whether its economic development has a strong driving power.This paper will analyze the causes for why Latin American countries have run into“middle income trap”,the risks we are facing and the routes on how to avoid"middle income trap"from the perspective of the internal power,external power and external driving power.

Middle Income Trap;Economic Development;Driving Power;Route

A

1002-2848-2013(05)-0052-06

2013-05-08

杨淑华(1953-),女,河北省卢龙县人,南京审计学院经济学院教授,研究方向:社会主义经济理论与实践;朱彦振(1977-),河南省项城市人,南京政治学院马克思主义理论系讲师,哲学博士,研究方向:国外马克思主义研究。

责任编辑、校对:李斌泉