张 辽

(华中科技大学经济学院,湖北武汉 430074)

要素流动、产业转移与经济增长——基于省区面板数据的实证研究

张 辽

(华中科技大学经济学院,湖北武汉 430074)

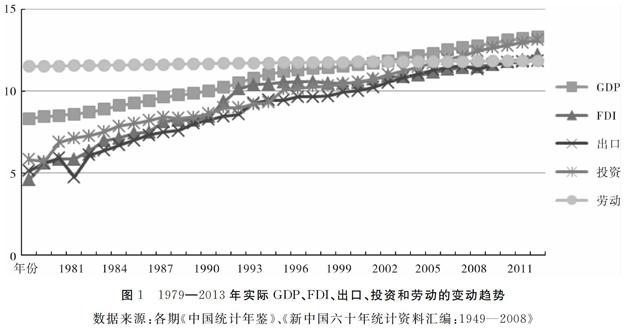

本文以1997-2011年我国30个省区面板数据为对象,采用分位数回归方法考察了要素空间流动、产业地区间转移的经济增长效应。研究发现:从全国样本来看,随着经济增长在条件分布的不同位置发生变动,产业转移相关衡量指标的回归系数表现出一定的变化特征。其中,劳动力的地区迁移能够促进经济的增长,从而对"迁移谜题"的一定程度的否定。但是不同经济发展水平的区域,劳动力要素的迁移具有的增长效应具有显着地差异。资本要素的流动带给发达地区的增长福利要大于落后地区。而技术要素的地区扩散的经济增长效应变化趋势呈现了“U”型特征,表明技术扩散对不发达地区经济发展的影响较大。通过加总劳动力、资本、技术三要素的增长效应,进而发现产业转移对经济增长具有一定的正效应。

分位数回归;条件分布;迁移谜题;技术扩散

一、引 言长期以来,如何借助生产要素和产业的跨地区理性流动以优化区域空间结构,实现经济平衡增长及协调发展,在我国政界和学术界引起了广泛的关注。特别是在国际金融危机和人民币升值的经济环境影响下,我国当前经济发展面临了诸多客观问题。一方面是人口红利的逐渐消失带来劳动力成本的普遍升高,强化了东部沿海地区企业投资成本约束,而国际市场不断收缩进一步压缩了其利润空间,出现了大量产业资本从实业领域转移到投机领域现象。随着东部地区“去实业化”现象的急剧蔓延,引致了以房地产和股票市场为代表的虚拟经济的高速膨胀发展,从而进一步加剧了我国经济的“泡沫化”程度。另一方面区域经济“非均衡发展”战略下中西部地区与东部沿海区域的差距在持续扩大。不仅限制了整个社会的有效需求能力,更导致中西部地区无法释放经济发展潜力,最终也制约东部地区的快速发展。李颖、陈银生[1]指出地区差异的扩大的结果就是中西部地区在整个国家产业分工体系中长期处于原材料供给者的地位,这种落后的生产力水平又使得中西部地区区域相对竞争力逐渐下降,从而地区差异又被进一步固化,直接影响了我国区域经济的协调发展。

产生区域经济“冷热不均”的重要原因在于区域空间结构的不合理。因而通过优化区域空间结构,形成合理的要素空间配置、产业空间结构、地区利益格局,才能实现经济的快速、平稳增长。做到这点则需要我们重拾空间优化思想,并将空间均衡思想引入到主流经济增长理论,重视要素流动、产业转移对区域经济增长的促进作用。为此,本文将基于区域空间结构优化的视角,探讨要素空间流动、产业地区间转移的作用机制和增长效应,从理论层面分析其对区域协调发展的重要性。并结合我国要素流动、产业转移的现状,实证考察其增长效应的动态演化特征。

二、理论回顾长期以来,国内外学者围绕要素流动、产业迁移与经济增长问题做了大量的理论与实证研究提出了很多观点和主张。林毅夫等[2]指出在一个要素、产品和产业流动程度低的国家或者地区不仅难以实现经济快速发展的愿望,反而会因为资源配置效率的低下而导致经济增长步履维艰。而要素流动、产业转移是如何影响地区经济增长?结论可以从空间优化思想中找到答案。在空间优化理论中,要素空间流动和产业地区间转移能够通过优化经济系统空间结构而提高整个区域的福利水平。邹漩[3]认为要素、产业转移作为一种空间优化方式,直接的目的在于消除地区间的流动壁垒,实现区域经济平稳增长。虽然要素流动、产业转移对经济增长的积极影响在空间优化理论中早已得到论证,但这一论断并不是一开始就被主流经济学所接受。直到新经济增长理论对经济周期性波动依然不能提出有效的解决办法时,一些经济学者诸如 Krugman[4];Baldwin,Forslid,Martin,Ottavian &Robert - Nieoud[5];梁琦[6]、邹漩[3]开始察觉到到缺少空间要素的增长理论的致命缺陷后,开始将空间因素纳入到主流经济学领域的经济增长理论中,将生产要素与空间区位因素组合起来能够实现生产要素及生产条件质的变化,从而有利于区域经济增长。

基于空间优化视角来研究生产要素、产业转移的经济增长效应的国外学者和成果均十分丰富。Baldwin[7]通过构建资本创造模型探讨了内生性资本积累与产业集聚之间的关系,并在此基础上分析资本要素空间流动导致经济增长的原因。Brülhart and Sbergami[8]在 Baldwin 的研究基础上,将空间因素纳入到内生增长理论的分析框架中,后来该内生增长分析框架中的“空间中性”假设被 Baldwin,Martin,Ottaviano等学者放弃,修正的结果便是发现空间因素的经济增长效应主要表现在核心-边缘的区位特征下经济增长率要高于对称模式下的增长率。劳动力要素的空间流动也是如此,Krugman[4]在冰山成本和规模报酬的假设下,构建了一个两地区“核心-边缘”模型清晰地揭示贸易成本、劳动力要素流动和产业聚集三者之间的内在关系,认为制造业的市场需求依赖于制造业的空间分布。后来Forslid and Ottaviano[9]将要素的空间流动扩展到产业(企业)的空间迁移情形,建立了自由企业家迁移模型(FEM)。

国内的学者也就要素、产业转移与经济增长问题做了大量的研究。如姚枝仲、周素芳[10]在新古典增长理论的视域下,实证研究发现劳动力要素的空间流动能够显着地降低使人均GDP和平均劳动报酬的变异系数,从而有助于缩小地区间的收入差距。潘越、杜小敏[11]则利用非参数可加模型实证考察了劳动力要素跨区域流动对我国不同区域的经济增长的线性和非线性影响,结果发现劳动力要素空间流动对经济增长的影响强度因在不同区域存在显着地差异。朱汉清[12]则对要素流动与产业转移对经济增长的影响进行了比较分析,认为产业转移对承接地和转出地的经济增长均是各有利弊,但要素空间流动对流入地的经济增长有较大的促进作用,而对流出地则会有釜底抽薪的危害。甚至冯根福等[13]研究发现试图通过推动东中西部间的产业转移来缩小我国地区间差异在相当长的时期依然难以实现。李强[14]将产业转移细分为企业生产部门或者低端产业技术,和产业或者高端技术两个层次,并在Romer的内生经济增长框架中进行理论分析。研究发现在存在技术进步的情况下,产业转移对转出地经济增长率的贡献取决于人力资本存量。

综述可见,尽管相关的研究文献都直接或者间接指出了要素流动、产业转移与经济增长之间存在有确定性的关系,但是已有的相关研究却存在两个重要的缺陷。一是主观的割裂了要素流动、产业转移之间的联系,要么分别考察单一的转移对经济增长的影响,要么就是粗糙的比较二者促进经济增长的机制、途径和效应。二是忽略了要素流动与产业转移之间的本质联系,二者不是一个彼此孤立的经济活动,产业转移过程中不仅会伴随着各类生产要素的流动,而且要素的流动也会诱导产业的地区间转移。如果不能在统一的分析框架中探讨二者的经济增长效应,那么所得到的研究结论也将不是十分的可信和具有说服力。

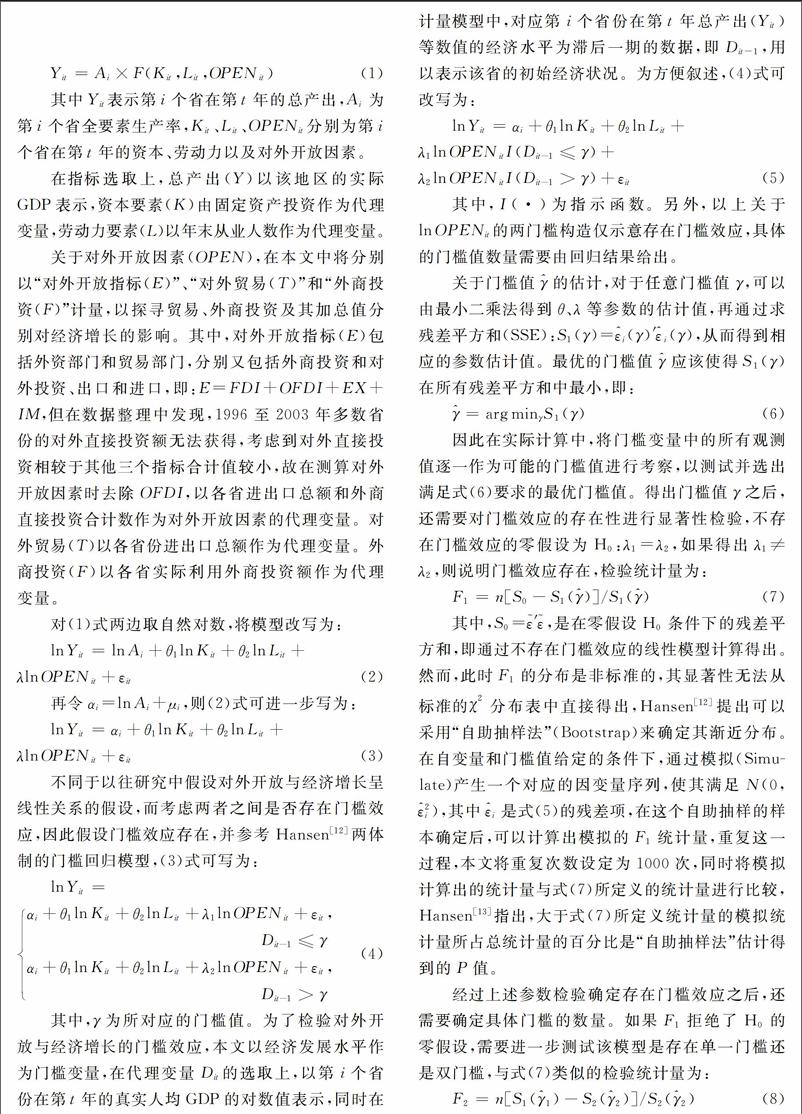

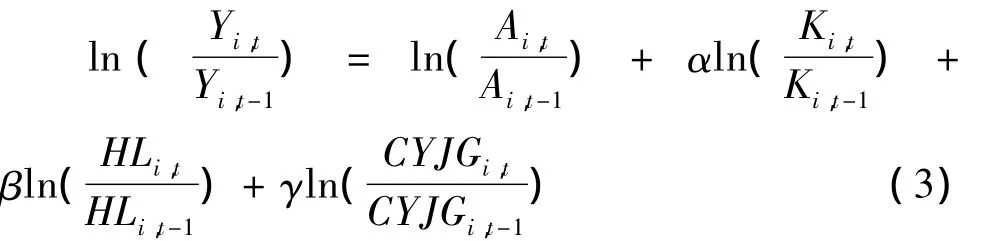

三、模型、方法与数据说明(一)模型设定大量的研究文献表明,研究要素对经济增长贡献的经典方法是生产函数分析法。为了分析地区间产业转移如何引起产业空间结构变动以及最终影响不同区域的经济增长,本文选择以Lucas[15]的内生增长模型为指导,在具有Cob-Douglas生产函数形式的模型基础上,同时引入产业转移增长效应变量(CYJG),构建以下三要素生产函数,即:

其中,Y表示总产出水平、A代表外生的技术水平、K和L分别代表资本和劳动的投入、H代表劳动力的人力资本水平、HL表示人力资本存量、CYJG为衡量产业转移增长效应的代理变量,i代表某个地区、j代表某个产业、t代表时间。

借鉴吴三忙、李善同[16]的做法把方程(1)进行滞后一期处理,可得到:

将方程(1)两边除以方程(2),再对两边求对数则可以推导出如下经济增长方程式:

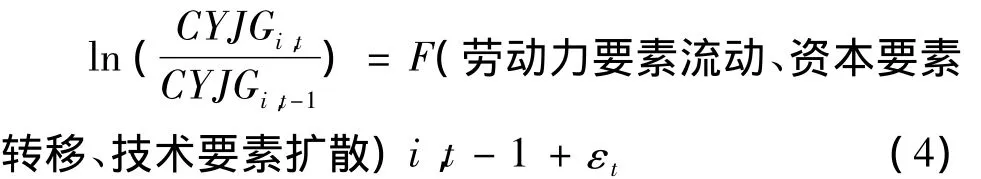

依据本文上述的理论分析,产业转移增长效应(CYJG)依赖劳动力要素、资本要素、技术要素在地区间的不平衡流动,最终改变一个地区的产业结构和效率以及增长水平。因此,这里将产业转移增长效应分解成以下形式:

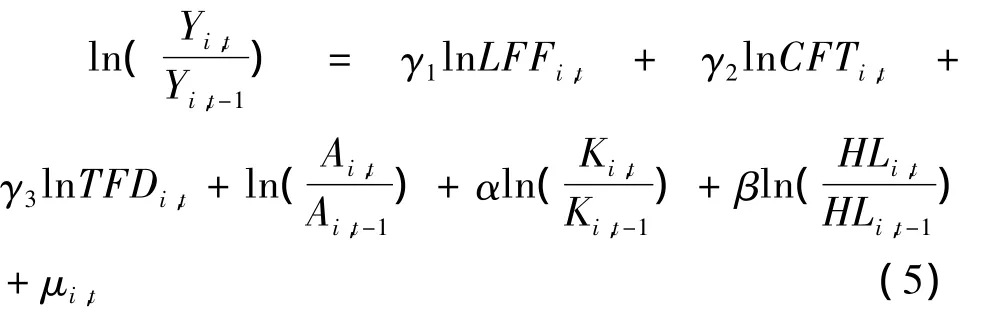

把(4)式带入(3)式,整理可得到下式:

其中,LFF为地区i劳动力要素在t时刻的净流动规模,CFT为地区i资本要素在t时刻净转移水平,TFD表示地区i在技术要素t时刻的净扩散程度。进而地区经济增长不仅是传统生产要素劳动力、资本、技术共同作用的结果,而且三类要素的地区间流动所形成的产业结构效应也在该模型中得到体现和验证。

(二)方法的选择考虑到产业的地区间转移以及伴随该过程中的劳动力等要素的流动并不完全是一种自发的市场行为,并且由于各个地区经济初始条件的差异,对产业转移引起要素不平衡流动/的反映程度会呈现较大的不同。因此,产业转移在不同的条件分布情形下会产生不同的增长效应。从而产业转移同地区经济增长之间可能并不一定是线性关系,从而单一的线性回归方法将不能合理的拟合不同地区间的产业转移对经济增长的贡献度。所以,本文采用Koenker and Bassett[17]提出的分位数回归方法,能够在条件分布不同的情形下,更加客观的考量产业转移对经济增长产生的影响。

从理论上说,分位数回归是一种基于被解释变量的条件分布来拟合自变量的线性函数的回归方法,是在均值回归上的拓展。由分位数回归方法得到的估计系数表示为解释变量对被解释变量在特定分位点的边际效应(若变量均取对数形式,则为弹性系数)。则在不同的分位点水平,可以得到不同的分位数函数。随着分位点取值由0到1,可得所有在上的条件分布轨迹,即一簇曲线,而不像OLS方法只得到一条曲线。

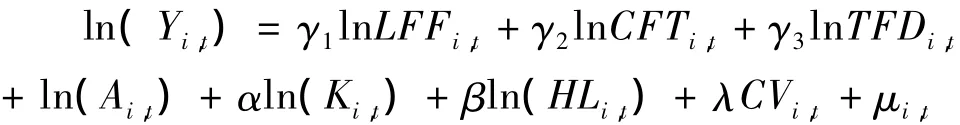

为了考察产业地区间转移对经济增长的影响机制,并同时考虑更多的控制变量,本文在上述模型设定分析基础上建立如下计量回归模型:

其中被解释变量Yit为地区经济增长水平,核心解释变量 LFFi,t、CFTi,t、TEDi,t共同表征地区产业转移的规模与效应。解释变量 Ai,t、Ki,t、HLi,t分别度量了地区技术进步、资本积累、人力资本存量的动态变化。CVi,t表示影响经济增长的一系列其他控制变量。在这里本文将分别在全国、东部、中部和西部四个层面进行分别估计,通过比较发生在不同区域间要素流动及最终形成的产业地区间转移的增长效应,有助于深入透析我国区域经济增长不平衡的内在机理。

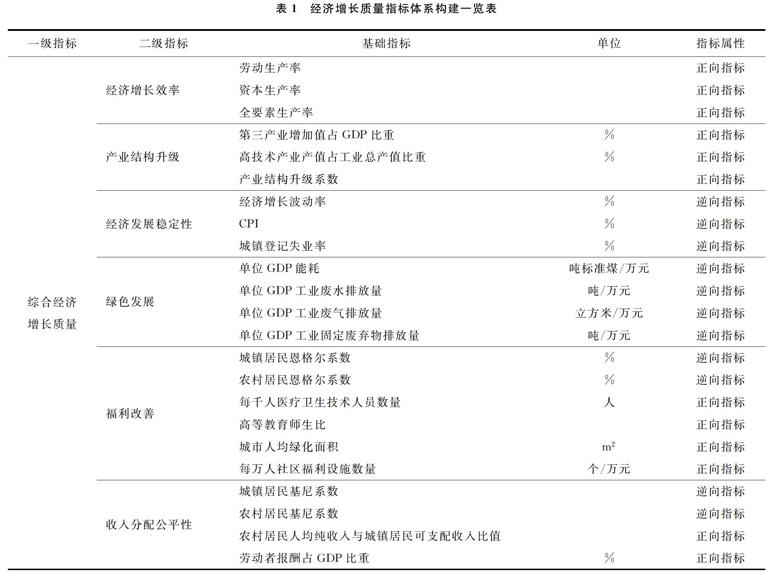

(三)变量定义1.被解释变量

被解释变量Yi,t,表示各地区在所考察期间内实际人均GDP,并以1997年为基期,按各自省区的GDP缩减指数进行平滑而得到,以反映地区经济增长水平的动态变化。

2.核心解释变量

变量LFFi,t表示地区劳动力要素的净流动规模。如何度量劳动力要素的流动,一些学者如杨云彦[18]。指出在我国,人口流动主要体现为一种就业型的流动所以部分学者如潘越、杜小敏[11],胡荣才等[19]使用将劳动力跨省迁入值减去迁出值定义为劳动力迁移净值,部分学者如Fujita and Henderson[20]用地区人口总变动减去全国平均变动来衡量人口流动。本文采用在每个地区人口总变动中剔出了相对应的自然增长因素,从而计算的是人口机械增长率,即人口净变动。

变量CFTi,t衡量的是资本的地区转移规模。以Feldstein和Horioka研究得出的储蓄率和投资率关系式计算的β系数来估计我国各省资本流动的基本状况。首先,我国尚未达到金融的高度一体化,人口因素、实际利率水平、产业集聚、中央政策和短期的预算约束等因素均会影响投资与储蓄之间的互动,使投资与储蓄之间的正相关性并不一定表明资本在某区域内外之间的流动存在着障碍。因此,须对上述因素的共同作用予以剔除,这本身不是一件容易的事情,同时其准确性也难以得到保证。其次,为简化起见,我们采用李小平、陈勇[21]所用的方法来度量中国省际资本的相对流动。具体来说,运用1997-2011年间中国各省域的资本存量占全国比重的变动来测度省际资本的相对流动。

变量TFDi,t度量了地区间技术扩散的程度。Keller[22]认为新专利一般是在现有专利基础上发展起来的,专利的发展过程间接地反映了技术扩散的过程。将一个国家或地区的专利数量与另一个国家或地区的专利数量联系起来,也是度量技术扩散溢出效应的一种方法。本文使用地区申请专利的增长率来表征地区间技术扩散的程度。

其他的核心解释变量如变量Ai,t表示地区进步水平,本文采用以1997年各地区不变的居民消费物价指数为基准的技术市场成交额来表示。变量Kit,用由各省区资本形成总额占GDP比重来表征。变量HLi,t表示当地人力资本存量,具体的计算方式为从业人员数量(L)乘以平均受教育年限(H),平均受教育年限(H)根据陈钊等[23]的方法计算得到。

3.其他控制变量

其他控制变量 CVi,t包括:(1)工业化程度(gyhjz),在借鉴其他学者的做法选择各地区的工业增加值与农业增加值的比重度量地区工业化水平。(2)贸易开放度(mykfd),本文以地区进出口贸易总额占GDP比重作为其代理指标。(3)制度因素(zdys),以所有制中非国有及非国有控股企业工业总产值占当年工业总产值的比例来度量。(4)基础设施(jcss),本文参考姚先国等[24]的做法,用每万平方公里的公路里程数来衡量地区基础设施水平。(5)市场化程度(schcd),遵循王文剑等[25]的做法将非国有单位职工占职工总数比重作为度量市场化程度的近似替代指标。

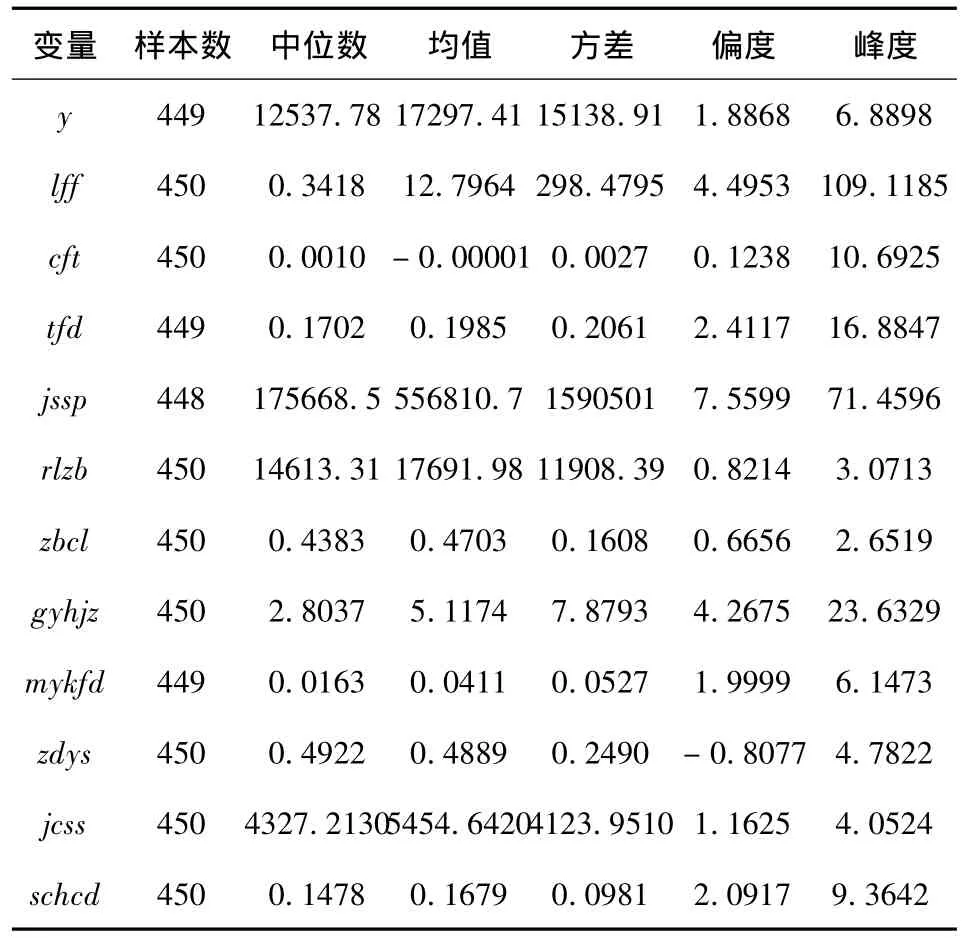

考虑数据的可获得性、连续性,本文的研究对象并未涵盖西藏地区,各省份的缺失数据通过前后两年的平均值填补。计量回归样本的时间跨期为1997-2011年,共计15年。样本涵盖了我国30个省份。除非特别指出,本文所使用的数据均来自于《新中国60年统计资料汇编》、《中国统计年鉴》以及各省市《统计年鉴》。主要变量的统计性质即统计性描述见下表1。

表1 主要变量的统计性描述

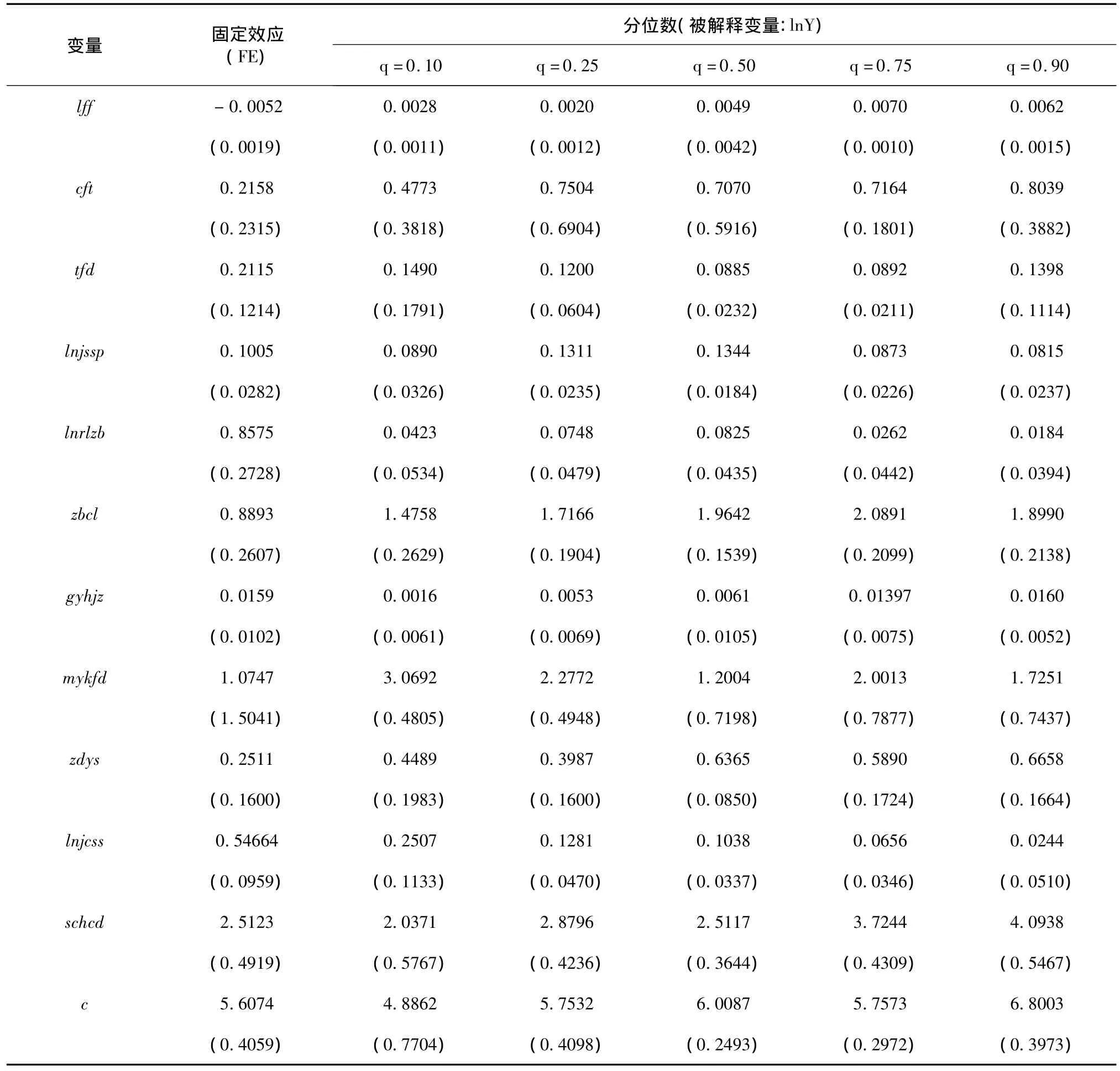

四、实证结果分析(一)全国范围的考察表2报告了全国30个省份的回归结果。我们首先采用面板数据的常规方法,再运用分位数回归方法进行分析,进而比较二者的异同。首先我们在误差项与解释变量不相关的零假设条件下,对面板数据模型进行豪斯曼检验。检验结果P值,即Prob>chi2=0.0000,故强烈拒绝原假设“H0:ui与 xit不相关”,认为应该使用固定效应模型,而非随机效应模型。

表4、2的第2列报告了固定效应模型的估计结果。我们可以发现,劳动力流动的系数为-0.0052。这表明劳动力要素的跨地区流动对中国经济增长具有一定的抑制作用,这一点也从某种意义上支持劳动力流动中的“迁移谜题”现象。资本要素的转移和技术要素的扩散对经济增长具有明显的促进作用,回归系数分别为 0.2158、0.2115。通过加总劳动力、资本、技术三要素的增长效应,可以得出产业地区间转移对经济增长具有一定的正效应。其余的控制变量的回归系数符号与预期一致。

表2 全国样本回归结果

固定效应模型仅能给出相关变量对经济增长的“一般影响”的有限信息,而分位数回归方法不仅能有效解决数据异常值对回归结果不稳健的影响,还能大大提高数据信息的丰富程度。本文采用较一般性的做法,选择了0.10、0.25、0.50、0.75 和 0.90 共五个分位点。从上表中发现,除劳动力要素外,通过分位数回归方法得到的系数符号与固定效应模型分析大体相似,但随着经济增长在条件分布的不同位置发生变动,产业转移相关衡量指标的回归系数表现出一定的变化特征。

其中,劳动力要素流动的回归系数介于0.0020-0.0070之间,表明劳动力的地区迁移能够促进经济的增长,系数的符号与固定效应相反,从而对“迁移谜题”的一定程度的否定。这里我们暂且不过分的关注是否存在“迁移谜题”,而单就分位数回归下系数的变化特征,可以发现在条件分布的中低端系数值要明显低于高端处,这表明对于不同经济发展水平的区域,劳动力要素的迁移具有的增长效应具有显着地差异。换句话说,落后地区的劳动力流动对地区经济增长的作用较小,反而更能促进发达地区的经济发展。资本要素转移的系数值介于0.4773-0.8039之间,且随着分位点的上升而增大,进而表明资本要素的流动带给发达地区的增长福利要大于落后地区。技术要素的地区扩散对经济增长产生的影响介于0.0489-0.1398,系数值在中端处均要低于平均值,而在低端、高端处则高于平均值,这种“U”型特征表明技术扩散对不发达地区经济发展的影响较大。

通过分析其他控制变量的回归系数在固定效应模型与分位数回归下动态变化趋势,可以发现,各解释变量的分位数回归系数与固定效应回归系数的符号一致。其中技术水平变量分位数回归系数介于0.0815-0.1344之间,且系数值随着被解释变量条件分布的变动呈倒“U”特征,在0.50分位点达到峰值。这表明在经济发展水平欠发达的地区积极推进技术创新对经济增长的助推作用最大。物质资本存量的系数值介于1.4758-2.0891之间,系数值随着条件分布由低端到高端而不断增大,从而物质资本投入在产出水平高的地区更能够释放能量,因而我们在加快落后地区发展的过程中,不能一味的通过提高物质资本的投资水平。与技术水平相似的是,人力存量的增长效应同样呈现倒“U”特征,可见任何地区实施提高人力资本存量的政策措施在初期能够显着地促进经济增长,但是这种效果在地区经济发展水平上升到一定阶段后会逐渐缩小。此外,工业化进程的加快对经济增长能够产生较小正向影响,分位数回归系数的变化显示了这种影响随着条件分布的变动而先下降后上升。贸易开放程度的增长效应显着为正,且在较低分位点出系数值相对较高,可见落后地区通过提高地区开放程度,对促进本地区的经济发展具有立竿见影的作用。制度变量的回归系数在各个分位点均较为显着,且回归系数随着被解释变量的条件分布由低端到高端而增大,表明非国有经济在我国国民经济发展中扮演了重要的角色,一个地区非国有经济比重的高低直接影响到该地区经济发展的绩效。同样基础设施对我国经济增长也具有积极作用,特别是在落后地区的基础设施每提高1%,经济发展水平将提高0.2507%。所以在经济发展水平较低的中西部地区,积极改善交通网络、通讯设施等物质工程设施是促进地方经济发展的重要途径。相比较其他的控制变量而言,市场化程度的提高无疑对经济增长的作用最为显着,系数值介于2.0371-4.0938。且分位数回归系数的变化趋势进一步说明市场化程度变量的增长效应并没有边界,无论是在发达地区和不发达地区,还是在经济发展的初级阶段和高级阶段,通过提高市场化程度总能够给地区经济发展带来好处。

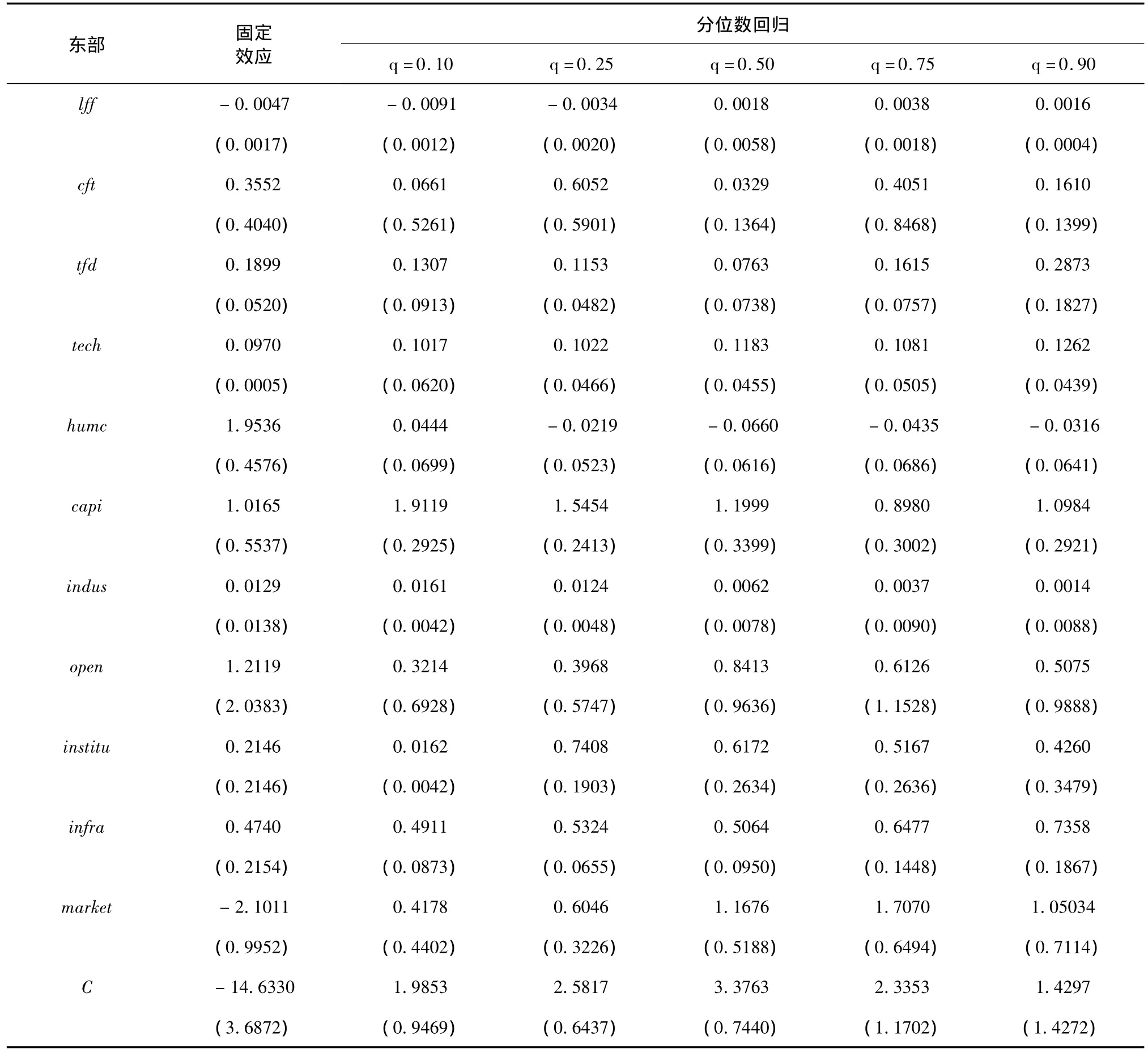

(二)三大经济区域的分析。为了进一步考察产业转移增长效应在我国不同区域呈现的差异,我们将全国样本细分为东、中、西部地区三大经济板块进行比较分析,结果见表3和表4。

对于东部地区,从固定效应回归结果来看,劳动力要素流动的系数符号显着为负,资本要素转移的系数为正,但是显着性不强,而技术要素扩散的系数显着为正,综合起来,东部地区产业转移的增长效应为0.1802。对比全国样本的回归结果可以看出,要明显高于全国平均水平0.1407,所以东部地区积极推动本地区过剩产业向中西部地区转移,此举不仅不会降低本地区增长水平,反而更能促进经济系统的可持续发展。

从分位数回归结果来看,各产业转移相关变量在被解释变量的不同条件分布下呈现一定的变动规律。其中劳动力流动在较低分位点0.10、0.25处为负值,在其余较高分位点处为正值,总体呈现随分位点的走高而先上升后回落的特征。比如在0.75分位点处的系数值为0.0038。这表明当东部地区的经济增长水平位于0.75分位点处,劳动力流动的增长效应最明显,而在其他分位点的促进效应相对较小,甚至在低分位点处为负。资本要素转移增长效应的动态特征较为复杂,随着条件分布由低端到高端的变动呈现先下降后上升,接着又下降的“∽”型特征,且各分位点系数均低于固定效应模型。与全国样本基本相似,技术要素扩散的增长效应随条件分布由低到高的变动而呈“U”型特征,且在分位点0.50处达到最低值,为0.0763。由此可见,东部地区产业转移对地区经济增长的促进作用是大是小,应该依赖于分位点的位置。也就是说,一部分东部地区省份的产业转移具有较显着地增长效应,但是其他省份却不能如法炮制。

表3 东部地区回归结果

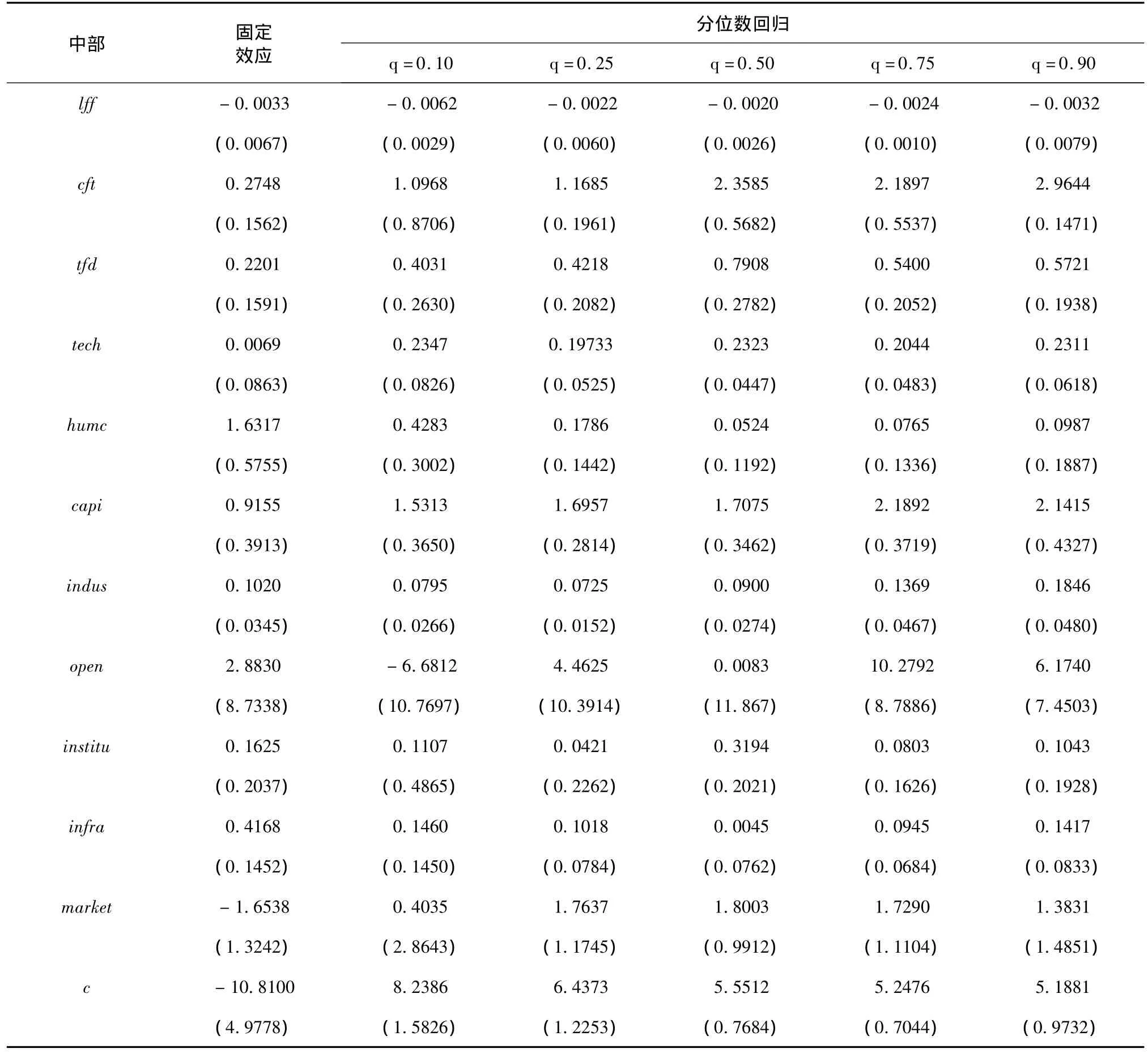

对于中部地区。从固定效应模型来看,与全部、东部样本基本一致的是劳动力流动的弹性系数也显着为负,但是资本转移与技术扩散的系数值为正,从而产业转移的增长效应为0.1000。可见承载要素流动的地区间产业转移对中部地区经济增长的效应要明显低于东部地区和全国平均水平。分位数回归结果显示,劳动力流动的弹性系数在各个分位点都显着性为负值,随着条件分布的变动而呈倒“U”型特征。在0.10、0.25、0.50、0.75 和 0.90 分位点的弹性系数分别为 -0.0062、-0.0022、-0.0020、-0024、-0.0032。比较东、中部地区劳动力流动的作用,我们很容易发现,加快劳动力的流出而不是流入能够促进中部地区经济的发展,可能的解释是中部地区过剩劳动力的巨大压力无法通过自身经济系统去化解,东部地区虽然也面临人口众多的问题,但地区内较高的产业集聚水平能够充分吸收来自外部区域的劳动力流动。外围区域的资本要素转移对中部地区经济增长具有显着地正向效应,并且这种促进作用在经济发展水平较高的省份更为显着。具体来说,资本要素转移在分位点0.10处的系数值为1.0968,随着分位点的逐渐提高而不断上升,最后在分位点0.90处到达了峰值2.9643,这一变动趋势与全国样本基本吻合。技术要素增长效应在各个分位点的系数值介于0.4031-0.7908,可见技术扩散带来的溢出效应对中部地区的影响要远远大于东部沿海地区。总体来看,地区间产业转移无论是在固定效应模型中,还是在分位数模型中均对中部地区经济增长产生了显着地正向影响,所以中部地区应该不失时机的承接来自外部区域的产业转移。

表4 中部地区回归结果

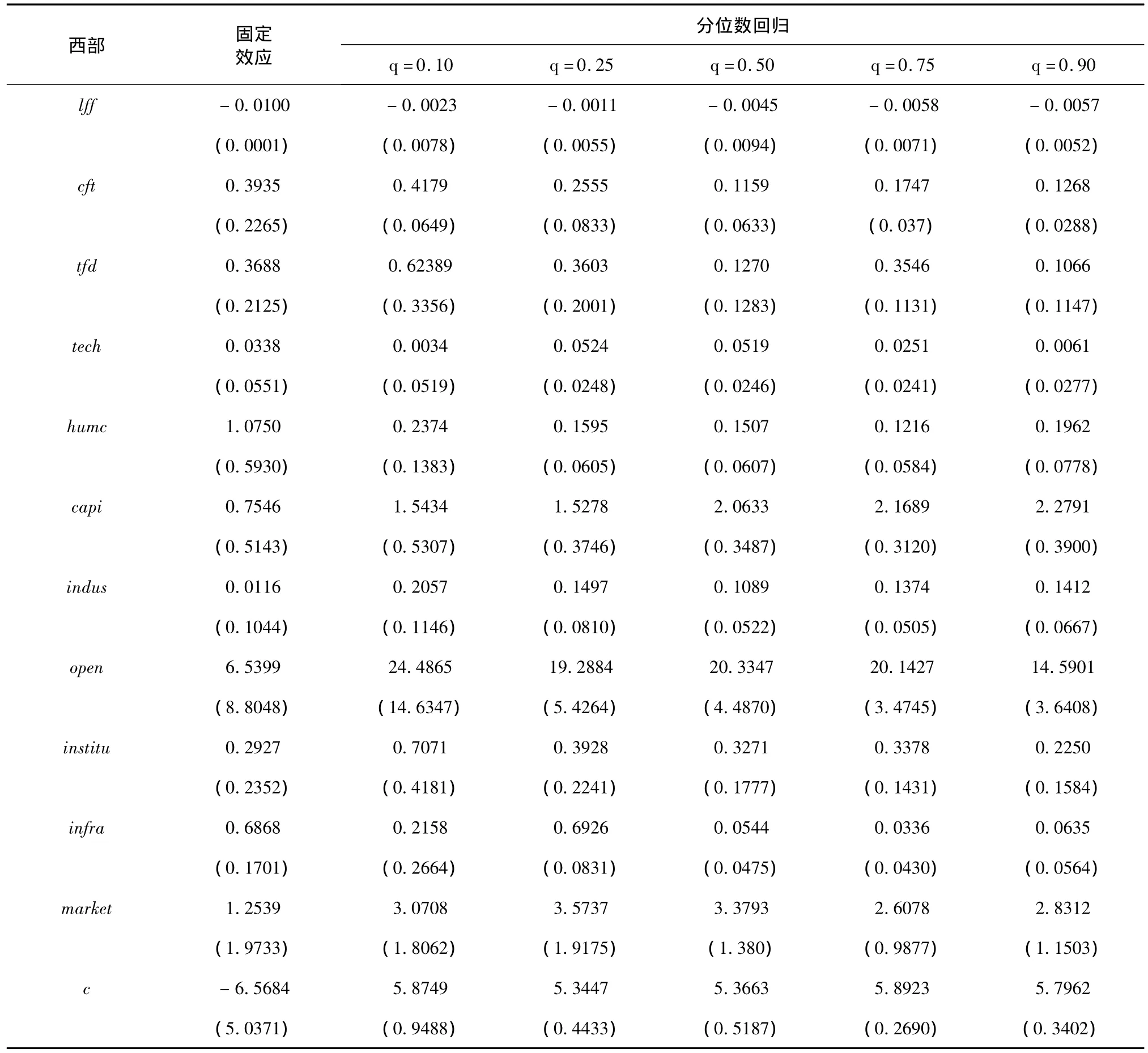

对于西部地区。从固定效应模型的回归结果来看,劳动力流动、资本转移、技术扩散的弹性系数均通过了显着性检验,产业转移的增长效应为0.2508,明显高于东、中及全国水平。可见积极承接其他发达地区产业的转移对促进本地区经济发展具有立竿见影的作用。从分位数回归结果来看,增长效应在衡量产业转移的不同变量间表现巨大的差异,其中劳动力要素流动的弹性系数介于-0.0058-0.0011之间,且在分位数低端处的系数要明显大于高端分位数处系数。资本要素转移的弹性系数在分位点0.10处达到峰值0.4179,但此后随着分位点的提高而不断下降。通过与其他地区结果的比较,我们可以发现,产业转移在西部地区产生的增长效应在两种回归方法中均得到较东、中部更加显着地结果。

表5 西部地区回归结果

五、结论与建议本文借鉴已有研究将空间均衡思想引入到主流经济增长理论,基于区域空间结构优化的视角,探讨要素空间流动、产业地区间转移的经济增长效应,并从实证层面分析其对区域协调发展的重要性。具体为对1997-2011年我国省际劳动力、资本、技术要素的流动规模进行测算。运用分位数回归方法,在不同条件分布的情形下,客观的考量产业转移对经济增长产生的影响。研究发现随着经济增长在条件分布的不同位置发生变动,产业转移相关衡量指标的回归系数表现出一定的变化特征。其中,劳动力的地区迁移能够促进经济的增长,从而对“迁移谜题”的一定程度的否定。在条件分布的中低端系数值要明显低于高端处,这表明对于不同经济发展水平的区域,劳动力要素的迁移具有的增长效应具有显着地差异。资本要素的流动带给发达地区的增长福利要大于落后地区。技术要素的地区扩散对经济增长产生的影响系数值在中端处均要低于平均值,而在低端、高端处则高于平均值,这种“U”型特征表明技术扩散对不发达地区经济发展的影响较大。因此,通过加总劳动力、资本、技术三要素的增长效应,可以得出产业地区间转移对经济增长具有一定的正效应。

将全国样本细分为东、中、西部三大经济板块进行比较分析,东部地区产业转移对地区经济增长的促进作用是大是小,应该依赖于分位点的位置。也就是说,一部分东部地区省份的产业转移具有较显着地增长效应,但是其他省份却不能如法炮制。而产业转移无论是在固定效应模型中,还是在分位数模型中均对中部地区经济增长产生了显着地正向影响,所以中部地区应该不失时机的承接来自外部区域的产业转移。此外,产业转移在西部地区产生的增长效应较东、中部均更加显着。

[1]李颖,陈银生.区际差距与区域经济协调发展[J].经济体制改革2004(3):124-126.

[2]林毅夫,蔡昉,李周.比较优势与发展战略—对“东亚奇迹”的再解释[J].中国社会科学.1999(5):4-20.

[3]邹漩.要素空间优化、宏观经济增长与通货膨胀[J].南方经济,2010(2):53-61.

[4]Krugman P.Increasing returns and economic geography[J].Journal of Political Economy,1991,99(3):483 -499.

[5]Baldwin R,Forslid R,Martin P,Ottaviano G,Robert-Nieoud F.Economic geography and public policy[M].Published:Princeton University Press,2003.

[6]梁琦.分工、专业化与集聚[J].管理科学学报,2006(6):13-22.

[7]Baldwin R E.Agglomeration and endogenouse capital[J].european economie Review,1999,43:253 -280.

[8]Brülhart M,Sbergami F.Agglomeration and growth:Cross- country evidence[J].Journal of Urban Economics,2009,65:48 -63.

[9]Forslid R,Ottaviano G I P.An analytically solvable core- periphery model[J].Journal of Economic Geography,2003,3(3):229-240.

[10]姚枝仲,周素芳.劳动力流动与地区差距[J].世界经济,2003(4):35-44.

[11]潘越,杜小敏.劳动力流动、工业化进程与区域经济增长—基于非参数可加模型的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2010(5):34-48

[12]朱汉清.要素转移与产业转移的比较研究[J].经济学家,2010(12):58-63.

[13]冯根福,刘志勇,蒋文定.我国东中西部地区间工业产业转移的趋势、特征及形成原因分析[J].当代经济科学,2010,32(2):1-10.

[14]李强.产业转移、人力资本积累与中部经济增长[J].数理统计与管理,2011(1):107-117.

[15]Lucas R E.On the mechanics of economic development[J].Journal of Monetary Economics,1988,22(1):3 -42.

[16]吴三忙,李善同.专业化、多样化与产业增长关系—基于中国省级制造业面板数据的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2011(8):21-33.

[17]Koenker R,Bassett G.Regression quantiles[J].Econometrica,1978,46(1):33-55.

[18]杨云彦.中国人口迁移的规模测算与强度分析[J].中国社会科学2003(6):97-107

[19]胡荣才,刘晓岚,李伟.劳动力流动、工业化进程对区域经济影响研究—基于面板数据模型的视角[J].人口与经济,2011(2):45-51.

[20]Fujita M,Henderson J V,Kanemoto Y,et al.Spatial distribution of economic activities in Japan and China[J].Handbook of Urban and Regional Economics,2003(2),49-95.

[21]李小平,陈勇.劳动力流动、资本转移和生产率增长[J].统计研究,2007(7):22-28.

[22]Keller W,Yeaple S R.Multinational enterprises,international trade,and productivity growth:Firm - level evidence from the United States[J].Review of Economics and Statistics.2009,91(4):821 -831.

[23]陈钊,陆铭,金煜.中国人力资本和教育发展的区域差异—对于面板数据的估算[J].世界经济,2004(12):25-31.

[24]姚先国,张海峰.教育、人力资本与地区经济差异[J].经济研究.2008(5):47-56.

[25]王文剑,仉建涛,覃成林.财政分权、地方政府竞争与FDI的增长效应[J].管理世界,2007(3):13-23.

Factor Flow,Industrial Transfer and Economic Growth——Positive Study Based on Provincial Panel Data

ZHANG Liao(School of Economics,Hangzhou Dianzi University,Hangzhou 310018,China)

This paper is based on the panel data of 30 provinces in our country from 1997 to 2011 and uses the quantile regression methods to inspect the factorsspace flow and the economic growth effects of industrial transfer among regions.The study finds:seen from the national sample,as economic growth at different positions of the conditional distribution changes,industrial transfer-related measure of regression coefficients shows certain characteristics.Among them,the area migration of labor can promote economic growth and deny migration of"puzzle"to a certain degree.But in the areas of the different level of economic development,the growth effects of the migration of labor elements are of significant differences.The growth benefits brought by element of capital flow to developed areas are bigger than those to backward areas.And the economic growth effect on the technical element of regional diffusion has shows a“U”shaped change trend,which shows that technology diffusion has a larger influence on economic development of underdeveloped areas.Through aggregation growth effect of the three elements of labor,capital,technology,it is found that industrial transfer has certain positive effects on economic growth

Quantile Regression,Conditional Distribution;Migration Puzzle;Technology Diffusion;

A

1002-2848-2013(05)-0096-10

2013-04-22

张辽(1984-),河南省光山县人,华中科技大学经济学院西方经济学博士研究生,研究方向:区域经济、城市经济。

责任编辑、校对:李斌泉